林椿,海左七贤核心成员之一,出身高丽仕宦之家,自幼接受到良好的汉文化的教育与熏陶。对此,林椿曾经在《与王若畴书》中这样回忆道,“自幼不好他技,博弈投壶,音律射御,一无所晓,只读书学文”,并在《上李常侍知命启》一文中自诩道,“七岁颂六甲,虽无敏悟之才,三年通一经,颇有辛勤之学”。通过对林椿的汉诗进行搜集与整理,可以发现在其诗歌中蕴涵着大量丰富而多元的中国元素,而在这其中,林椿所援引的中国人物数量之多、频次之高,使其成为林椿汉诗的一个十分重要的特点,值得进行深入关注。可以说,林椿汉诗中的中国文人是具有双重意义的。首先,这些登场人物本身即是构成林椿诗中中国元素的一个重要组成部分。而与此同时,这些人物作为一种文化元素符号,承载着包括文学、思想、艺术等在内的重要的中国文化信息。基于此,本文将对林椿汉诗中出现的中国文人进行归纳与梳理,并以此为切入点勾勒中国文化对于林椿的影响路径,探寻诗人与中国文人超文本意义上的,在思想及精神层面上的对话与接纳。

一、林椿诗中的中国文人

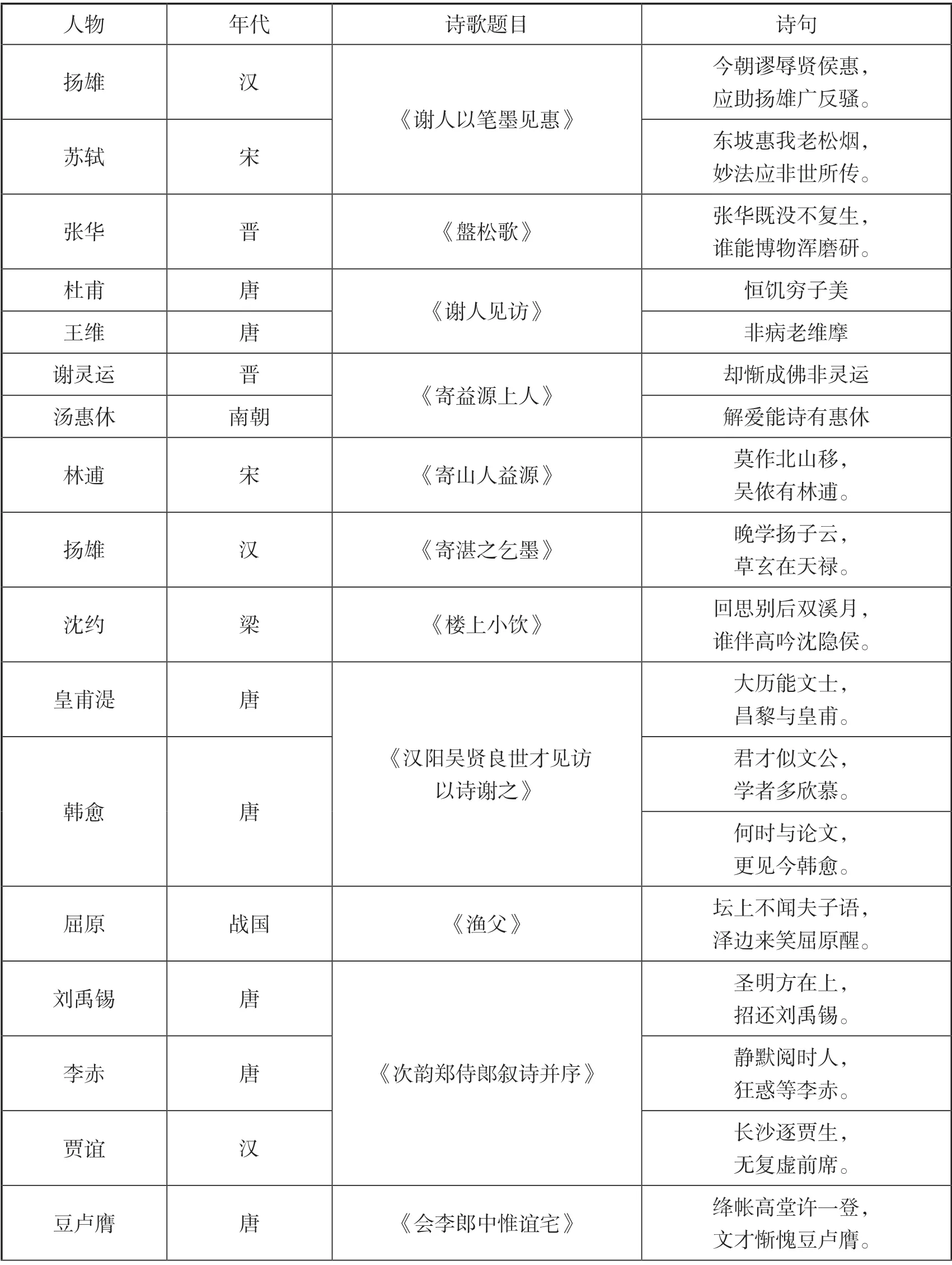

也许是拥有着共同的文士身份使然,出现在林椿汉诗世界里的中国人物中,以文人墨客的援引数量、登场频次为最多。例如,仅在其名为《次韵李相国见赠长句》的一首长诗中,竟然就出现了沈约、谢朓、曹植、刘桢、阮籍、陶渊明、杜甫、孟浩然、王维、颜真卿、韩愈、柳宗元等多达22位的中国文人。笔者对林椿诗歌世界中登场的中国文人进行了梳理与归纳,整理出如下表格。

林椿诗歌中的中国文人统计表

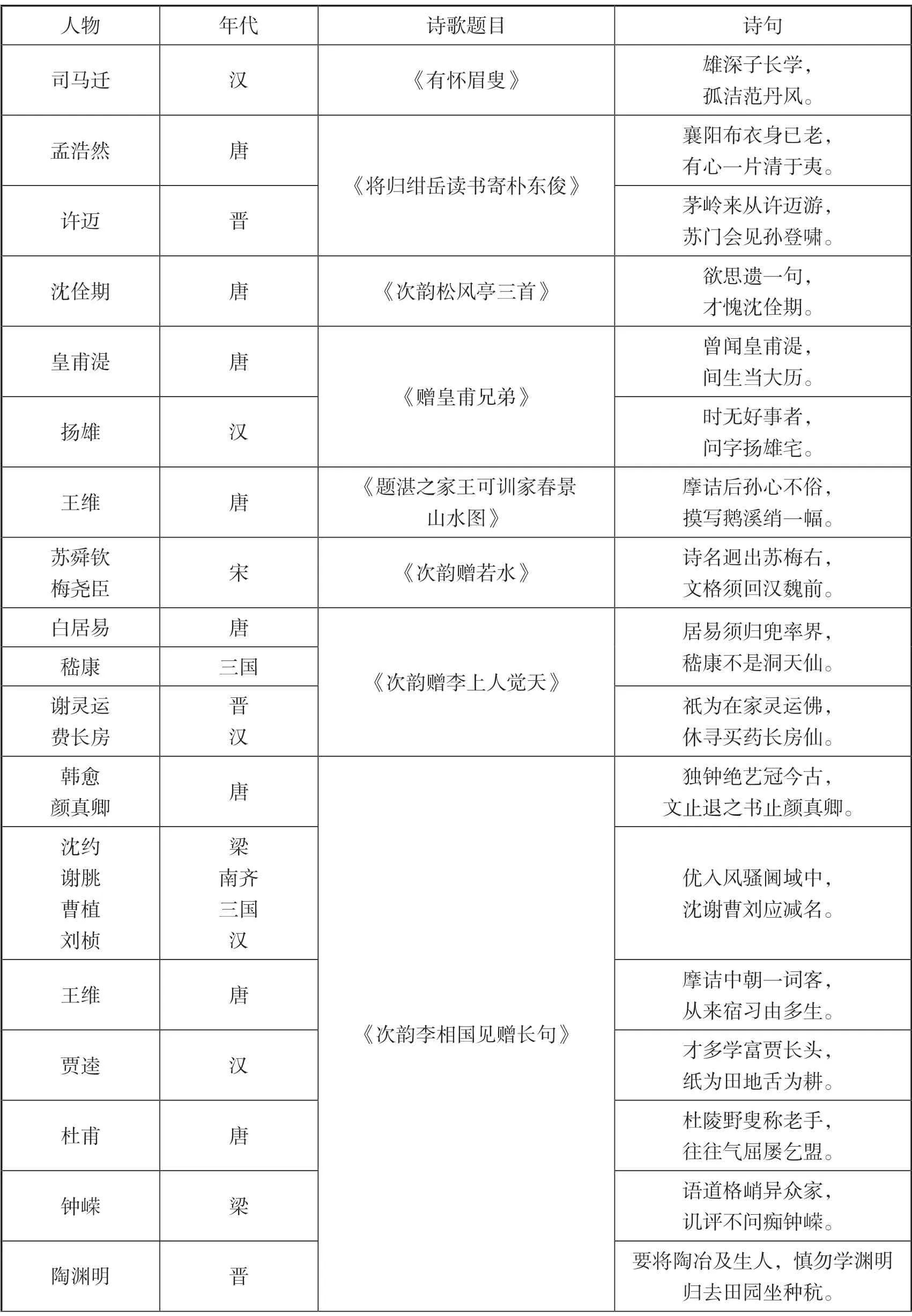

续表

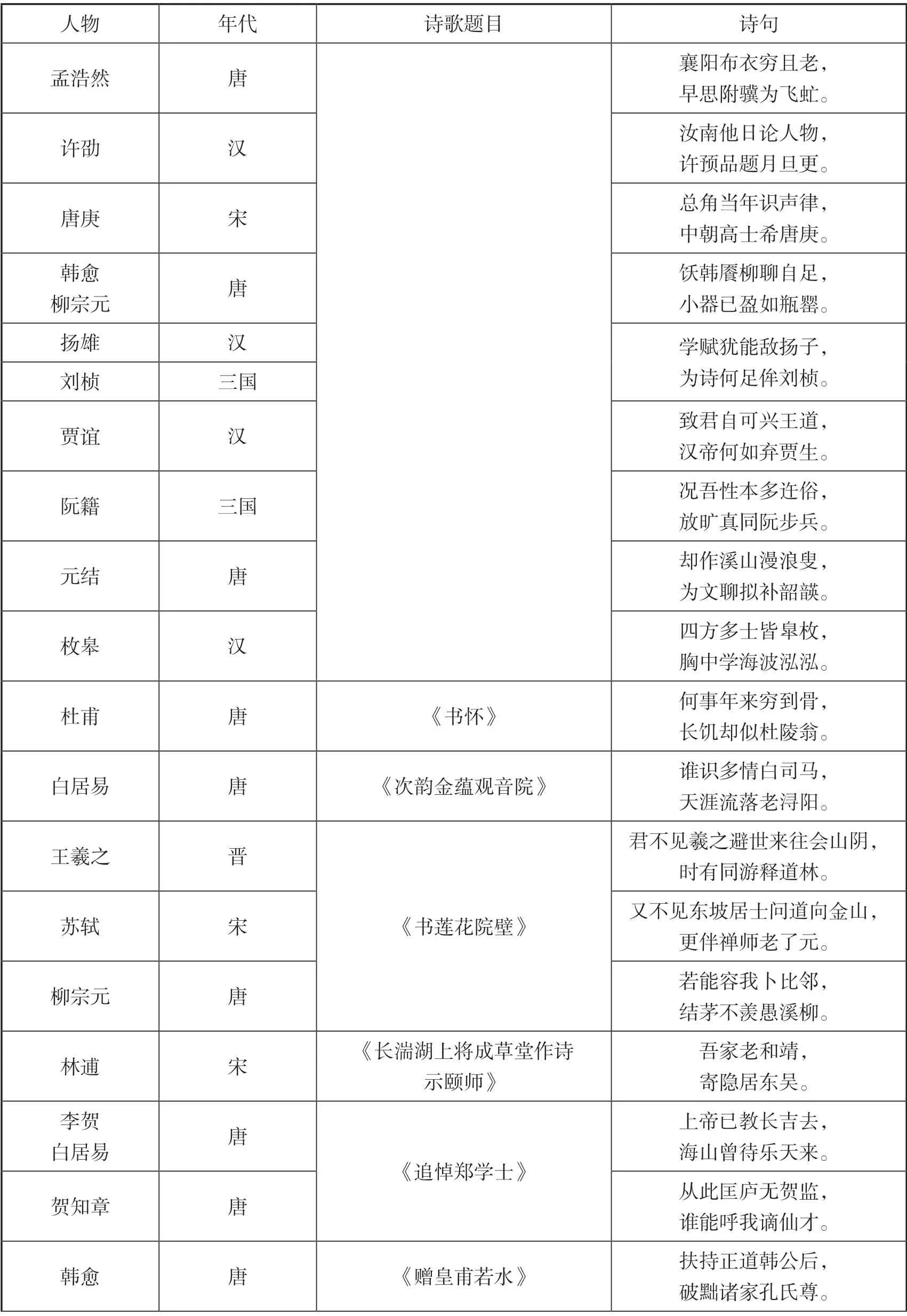

续表

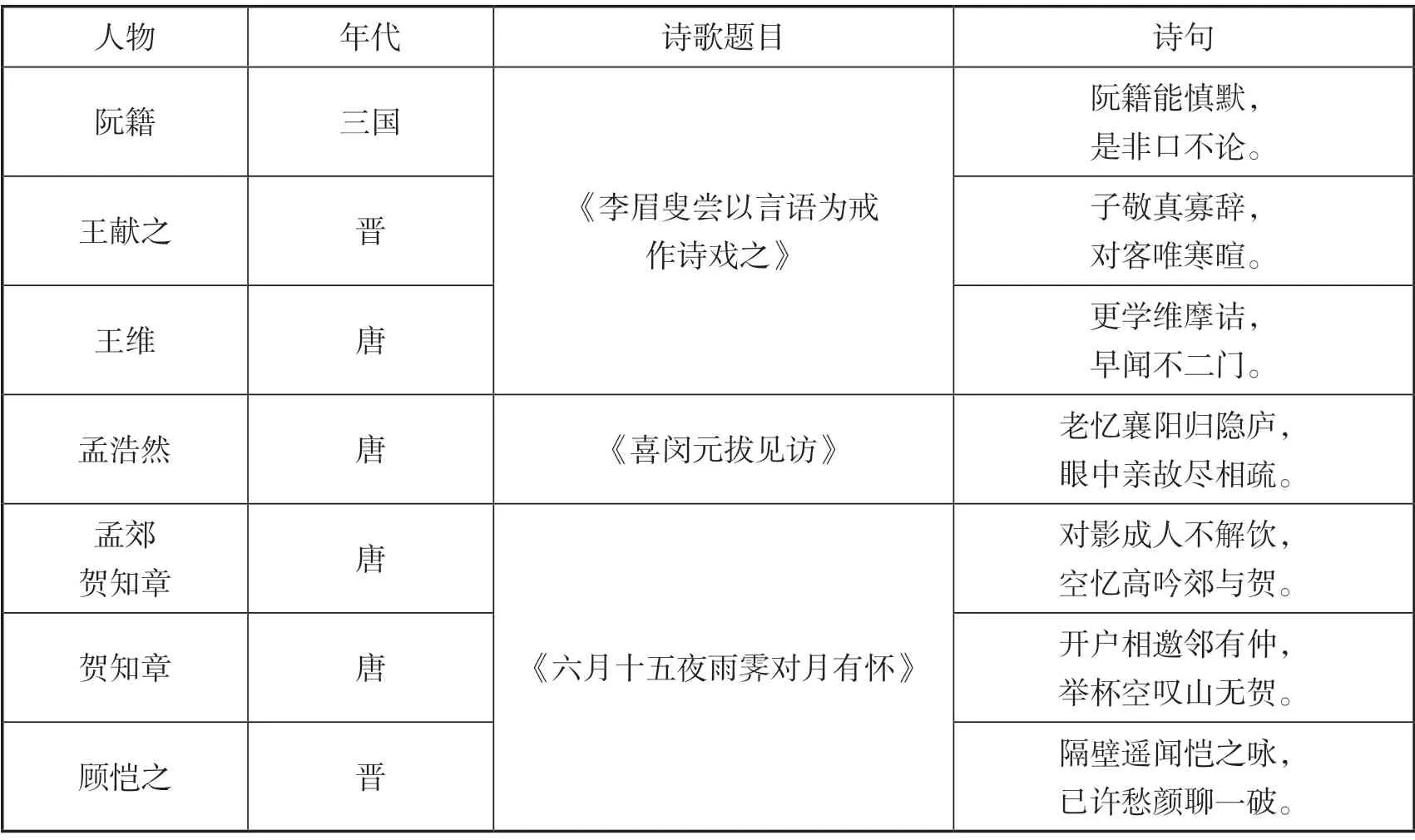

续表

表格中可以看出,林椿诗中的中国文人,承载着大量而丰富的思想文化内涵,作为一个具有重要意义的中国元素符号,成为其诗歌创作中的一个主要内容,同时也成就了其汉诗的一个重要特征与鲜明特色。

二、林椿援引中国文人的方式

通过梳理与分析可以发现,林椿在诗中对于中国文人的援引与呈现,大致可以归纳为纵向与横向这两个角度与方式,即纵向的品评与接受,以及横向的比对与借指。(一)品评与接受

在林椿的很多诗句中,都清晰地展现着其对于中国文人的解读与评价。例如,名世生当五百年,高才不让在卢前。

兴来自翰千钧笔,吟罢闲题十样笺。

太白肝肠如锦丽,陆机词赋似珠连。

应须火急供诗砚,斫取青松万灶烟。

在这首诗中,林椿以对仗的方式,分别评述了被后世誉为“诗仙”的李白,以及被冠以“少有奇才,文章冠世”(《晋书·陆机传》)之美誉的陆机两位文人。李白曾在《冬日于龙门送从弟京兆参军令问之淮南觐省序》中有过这样的记载,“紫云仙季,有英风焉。吾家见之,若众星之有月。贵则天王之令弟,宝则海岳之奇精。游者所谓风生玉林,清明萧洒,真不虚也。尝醉目吾曰:‘兄心肝五藏,皆锦绣耶!不然,何开口成文,挥翰雾散?’吾因抚掌大笑,扬眉当之”。

如若将盛唐诗人分为以王维、孟浩然等为代表的山水田园派,和以高適、岑参等为代表的边塞诗派这两大派系的话,那么,李白则可称为是介于二者之间,兼具王维、孟浩然、高適与岑参等之所长的集大成之诗人。上述引文之中,李令问以反问的形式,由衷地赞叹着从兄李白超凡的诗才。而林椿则在其诗中感叹“太白肝肠如锦丽”,可谓与李令问之赞叹有着异曲同工之妙。此外,林椿也曾在《上安西大判陈郞中光修启》一文中提到李白是“擅歌词,人称国手”。

对于陆机,林椿则称其词赋为“似珠连”。连珠为中国古代一种文体,因词句相接续,连贯如珠,故被冠以“连珠”之名。陆机所作的《演连珠》五十首,堪称连珠体作品之代表。刘勰曾在《文心雕龙·杂文》中称“自连珠以下,拟者间出”,然而,却多是“欲穿明珠,多贯鱼目”。“唯士衡运思,理新文敏,而裁章置句,广于旧篇,岂慕朱仲四寸之珰乎!夫文小易周,思闲可赡。足使义明而词净,事圆而音泽,磊磊自转,可称珠耳”。钱锺书先生也曾称道陆机的《演连珠》乃是“立譬多匠心切事,拈而不执,喻一边殊,可悟活法”可见,林椿的“陆机词赋似珠连”可谓是一语双关,巧妙地借陆机具代表性的连珠文,来赞誉其被钟嵘品评为“才高词赡,举体华美”的妙语连珠的词赋。

此外,林椿还在《汉阳吴贤良世才见访以诗谢之》一诗中有云,“大历能文士,昌黎与皇甫”,评价韩愈与皇甫湜以“能文”;在《贺皇甫沆及第二首》一诗中言称“扬刘博见闻,李杜工缀述”,称赞西昆体诗人中成就较高的代表性人物杨亿、刘筠二人,赞其二人见闻广博。对韩愈所尊崇的“李杜文章在,光焰万丈长”(《调张籍》)的李白与杜甫二人,称其诗文“工缀述”;而在《次前韵奉答》一诗中则是发出了所谓“诗妙谁如杜,书奇又止颜”这般慨叹,感慨杜甫诗笔妙绝,颜真卿书法堪称奇。

正所谓:

子厚雄深,虽韩愈尚难为敌。少陵高峭,使李白莫窥其藩。圣俞身穷而诗始工,潘阆发白而吟益苦,贾岛之病在于瘦,孟郊之语出于贫。至如以李贺孤峰绝岸之奇,施于廊庙则骇矣。虽张公轻缣素练之美,犹得江山之助焉。

果如是而为名儒,则何扰扰焉名儒之多耶。不唯今世所不见,虽古亦少。若贾谊,司马迁,韩愈,柳子厚辈是也。以汉,唐之盛,其事业之尤著显,卓然可见者止此而已。近古又有欧阳永叔,尚古文以排诸子。至号今之韩愈,王介甫,祖述坟典,明先圣之道。苏子瞻牢笼百氏,以穷著作之源,亦真名儒也。

正如上述林椿在《上按部学士启》与《答灵师书》中所谈到的,其对于中国文人是有着自己的认知视角与解读的方式的,这些中国文人以文化符号的形式出现在林椿的汉诗之中,既作为一种意象,参与着林椿的诗歌创作,与此同时,也成了一种他者镜像,反映着林椿对于中国文人及其文学风格与思想等的理解,即林椿对于中国文人的,在创作及思想等多个方面的品读与接受。

(二)比对与借指

除上述纵向的、品评与接受式的援引外,将自身、甚至友人等与中国文人相关联,进行横向的、比对与借指式的引用也是林椿在其诗中援引中国文人之时常用的一种方式。无论是勾勒自身际遇,还是描绘与友人之间的情谊,林椿诗中的中国文人已然成为诗人表达心境、宣泄情感的巧妙方式与重要载体。例如,皇天不欲丧斯文,乃出贤公为国桢。

挥毫鼓吻取富贵,清朝高选先登瀛。

独钟绝艺冠今古,文止退之书止颜真卿。

(中略)

有如丹山鸑鷟翺翔来集朝阳鸣,长驱远骋势益壮。

又似东溟巨鳌屃振摇三山倾,传门学业自名家。

白眉最良诸弟兄,风流不减谪仙人。

饮尽千钟颊未赪,一朝承恩入翰林。

制作自与鬼神争,若非锦绣为五藏,又安得名章俊语开口俱天成。

(中略)

饫韩餍柳聊自足,小器已盈如瓶罂。

学赋犹能敌扬子,为诗何足侔刘桢。

(中略)

况吾性本多迕俗,放旷真同阮步兵。

早观名位有何味,羽化真如蠹食橙。

掣身一去仅可免,吹虀亦足惩于羹。

却作溪山漫浪叟,为文聊拟补韶韺。

平生只有诗千首,芥视万户封侯轻。

该诗节选自林椿的《次韵李相国见赠长句》,是其篇幅最长的诗歌作品。可以说是林椿对中国文人进行横向比对与借指式援引的一个典型的例证。诗题中的李相国乃是李知命,虽遭遇武臣之乱,但因其在出任忠州判官时清廉善政而受到忠州民众的保护,不但幸免于叛乱的冲击,反而还在明宗时期得任右谏议大夫及翰林学士承旨等职。李知命博览群书,不仅精通辞赋,而且还能于书法,尤其是擅长草书和隶书。因而,林椿诗云“皇天不欲丧斯文,乃出贤公为国桢”,在诗中盛赞李知命为“贤公”。同时,又以诸如“独钟绝艺冠今古,文止退之书止颜真卿”“风流不减谪仙人”,以及“若非锦绣为五藏,又安得名章后语开口俱天成”等比喻,分别援引唐代文人李白、韩愈,书法家颜真卿来描绘和赞颂李知命在诗、文,以及书法等方面的见长与造诣。

此外,例如《汉阳吴贤良世才见访以诗谢之》一诗中的“奇章声大振,一日传区宇。君才似文公,学者多欣慕”,诗人形象地将竹林高会成员之一的吴世才比作韩愈。字里行间中,林椿对于韩文公的仰慕之情,以及借此传递出的自身对于吴世才的钦佩、“欣慕”之情都清晰可见;又如《次韵赠若水》一诗中,所谓“与子同时大历年,平生交分契深缘。诗名迥出苏梅右,文格须回汉魏前”,林椿将另一位竹林高会的友人皇甫若水与“苏梅”,即矫西昆之弊、同时开宋诗境界,被欧阳修称为是“齐名于一时,而二家诗体特异。各极其长,虽善论者,不能优劣也”(《六一诗话》)的北宋诗人苏舜钦与梅尧臣进行比对,借“苏梅”二人之盛名来赞誉皇甫若水诗作之高妙等。

当然,这种援引方式同样也体现在林椿对于自身的描述之中。例如,所谓“饫韩餍柳聊自足,小器已盈如瓶罂。学赋犹能敌扬子,为诗何足侔刘桢”。在这段颇有自负之嫌的描述中,林椿以“小器已盈如瓶罂”这样的比喻,形象地阐释出自己对于韩愈、柳宗元学习、仿效之程度。扬雄博览多识、尤以辞赋见长,身为建安七子之一的刘桢则是以风格遒劲、言语质朴的五言诗而著称。林椿诗中所谓“学赋犹能敌扬子,为诗何足侔刘桢”的关联与比对,不仅可以看出诗人对于扬雄、刘桢才情的钦慕,及对自身文才的得意,同时也可解读出其对二位文人所代表的文学风格与特质的崇尚,管窥其对于文学的思考与理解。当然,除文学之外,林椿还在该诗中谈及自身性情,所谓“况吾性本多迕俗,放旷真同阮步兵”。借无视世俗礼法、毫不避讳地,以青白眼传递憎恶、喜好的“竹林七贤”之一的阮籍来形容、解说自己“本多迕俗”的性格。

像这样的援引,这种借中国文人来作比言己的方式,在林椿的很多诗歌中都有所体现。例如,林椿曾在《谢人见访》一诗中感慨道,“恒饥穷子美,非病老维摩。莫署吾门去,声名恐更多”,而这所谓“恒饥穷子美”便源自中国唐代诗人杜甫的《狂夫》。该诗作于杜甫客居成都之时,诗人在放眼自己寄身“万里桥西一草堂”周遭那“风含翠篠娟娟净,雨裛红蕖冉冉香”的自然美景的同时,也着眼自身境遇,即所谓“厚禄故人书断绝,恒饥稚子色凄凉”。在迷人景致的反衬中,不无讥讽与无奈地道出自己身、心感受到的凄苦。故此处,与其说林椿是在诗中援引杜甫其人,倒不如说是对其悲苦人生境遇的化用。显然,林椿是在借杜甫之境遇有感而发,从侧面描述自身困乏、窘迫的生活状况。而在这份同病相怜的借指中,是否也暗含着林椿以相似境遇为媒介,在精神层面上与自己崇敬的中国文人搭建起比对关联,在惨淡现实之中聊以自慰的一份情愫呢?

“七岁颂六甲”、“三年通一经”。可以说,汉文化对于林椿的影响极其深远。至深,深邃至其文学思想与人生理想。至远,伴随其一生。中国文人作为林椿汉诗中中国元素的重要组成部分之一,既是其诗中散发着浓郁汉文化信息的诗歌意象与文化符号,体现着诗人对于中国元素高度浓缩式的运用与呈现,同时也是林椿心中的一个他者镜像,可从中观照林椿的文学及思想建构,以及承载着多维情愫的自我言说。