一

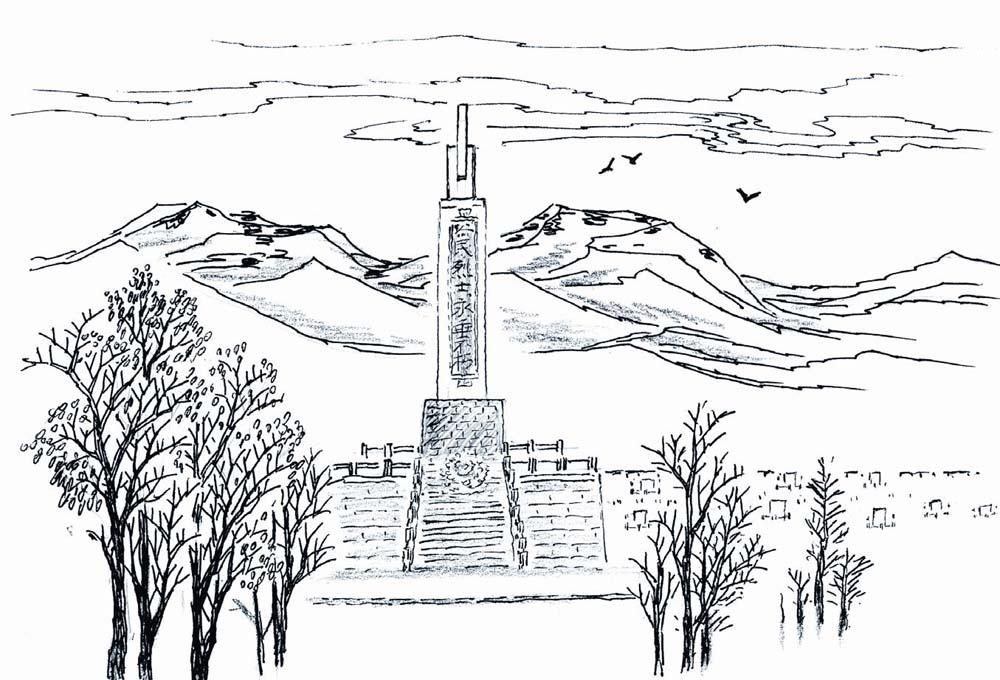

每次到昆仑山,我必须要去一个地方:格尔木北郊旷野上的烈士陵园。

這里埋葬着青藏兵站部近七百名官兵的遗骸。他们在四千里青藏运输线上,走完了人生之旅后,归宿于此。

这片覆盖着一层白花花盐碱地的茫茫戈壁滩,南接昆仑山,北邻祁连山。我敢肯定地说,这是世界上海拔最高也是面积最大的陵园了。没有围墙,远处的昆仑雪峰就是它的围墙;也很少有墓碑,那一簇簇红柳就是墓碑;没有人管理墓地,只是风沙日夜不停地吼叫着。我的许多相识的和不相识的战友为了征服这块高地把遗骸永久地留在了昆仑山。我们曾经共同分享过戈壁明月给予的欢乐,也一起分担过大雪封山带来的忧伤。他们一生中吞咽了那么多的冰雪,直到最后闭上眼睛时,身上还盖着厚厚的雪被。今天我如果轻而易举地抛弃他们去寻找自己的乐园,良心会受到深深的谴责。

当初是谁把陵园的地址选在了这片旷野上?

留在我回忆屏幕上的最早埋葬在这里的仿佛是一位军人的遗体,也许这就是这戈壁滩上的第一位“永住户”。记得好像是20世纪50年代末,一个刮着干烈沙尘的周日午后,我邀了几个战友在格尔木散步。街上行人很少,偶尔有一峰骆驼站在路边,慢慢吞吞地咀嚼着食物,风沙也像疲惫了似的懒洋洋地从路上吹过。给人的感觉是这个白天世界的一半还在沉睡着。我们边走边聊,快走到万丈盐桥时,猛然间我发现路旁的荒滩凸起了一堆新土,插在上面的一个花圈告诉我们这是一座墓堆,花圈上有数的几朵白花在干风里抖抖索索,显得几分悲凉、凄然。

这儿埋葬的是谁?

我和战友们围着墓包转了几圈,没有发现任何痕迹可以告诉我们这儿埋的是一个什么人。就在我抬起头向四周搜寻的一瞬间,忽然发现百米外的塄坎上站着一个小战士,他正打量着我们,显然对我们的行迹感到可疑。我看见他的衣袖上戴着黑纱,他很可能是刚离开墓地。我由此联想到,这里埋葬的大概是个兵。

好些日子,我的心一直无法平静下来,眼前总是浮动着荒原上那座孤零零的墓包,心里涌动着一种难言的酸楚。格尔木是个刚刚诞生的新城,执勤的部队和驻地群众加在一起也就是二三千人,为什么城市和墓地几乎是同时诞生?

他是青藏公路通车后我看到的第一个献出生命的战士,是昆仑山的第一个先人啊!

现在回想起来,似乎只是过了几天,也许一场雪落地还没有化完,当我再次来到那片荒滩时,就有了第二座、第三座坟墓,几年不见,墓包就是一片;又是几年不见,成了一大片……现在这里已经是近七百名官兵的归宿地了!

后来,渐渐地人们便把这片墓地称作格尔木烈士陵园了。

二

相当长一段时间,我对格尔木烈士陵园的一个现象百思不得其解,这就是:这里的坟头没有墓碑。我曾和一些高原人就这个问题探讨过,他们的答复是:这些亡人都是他乡外地人,他们没有亲人在身边,有的甚至连个朋友都没有,谁去立碑!我又问:单位呢,难道领导不应该给他们立碑?答:单位的人就是有这片心,也只能是个愿望而已。因为那个年代格尔木是个帐篷小镇,后来虽然从帐篷镇脱胎成一个戈壁小城,远天远地的,一切供应都从内地运来,买根火柴也不容易,到哪儿去买作碑的材料,即使弄到石料,匠人呢?所以绝大部分亡人的坟头插个木牌就不错了。那些木牌经不住风吹日晒,不出一个月就没有了!

时光似乎被镀上了沉重的铅块,慢悠悠地流泻在每一天我们走的岁月里。格尔木烈士陵园没有墓碑的荒凉日子,一直持续到“文革”后期。大概从20世纪80年代初开始,好像是一夜之间的事,许多墓前忽然长起了青石做的墓碑。原来是驻格尔木部队对烈士陵园进行了一次清理。凡是可以确认的墓堆都逐一地进行了修建,立了碑;另外,这时也有一些死者的亲属从内地赶来高原,寻找亲人的归宿地。他们在千方百计确认了亲人的墓包后,便在坟头立起了碑。也是从这个时候开始,格尔木烈士陵园发生了另外一种出乎人们意料的变化。这个变化发端于一位从陕北来昆仑山探望儿子遗体的老乡身上——

那是一个朝霞染红戈壁的早晨,当这个头上扎着白羊肚毛巾的陕北农人扯着粗壮而悲凄的腔调在格尔木大街上边走边哭的时候,整个一条街的人都跟着他哭起来了。他自始至终哭诉着一句话:“娃呀,你怎么不让大看上你一眼,你就不吭声地走了呢!”这句揪人心的话是随着哭声颤出来的,久久地回荡在大街的上空,每一个听到这哭诉的人,都掩面而不敢望老农人一眼。

白发人哭黑发人,好叫人伤心!

大约一周前,正在田里收割麦子的老人接到了部队的电报,说儿子病重,望他速来高原探望。老人似乎已经从这份电报上预感到了什么不幸,便卖掉老犍牛和一头母猪,作盘缠,匆匆地上了路。六十多岁的人了,他不顾年老体弱,几乎是一路跑着上了高原。

可是,晚了!他到格尔木的当天,患高山病的儿子已经病故,且安葬完毕。他打听到安葬儿子的墓地后,连肩上的褡裢都没顾得放下,就直奔陵园而去。

他一路长哭,一路诉说,还是那个哭腔,还是那句话。那佝偻的身子拖扯着扯不断的哀忧和怨恨。

来到墓地,当他站在儿子的墓前时,突然中止了哭诉,只见他抓起坟上一把土,放在手心里碾着,反复用指头碾着……

霎时,墓地寂静得如午后的谷底。

老农人在儿子的坟头就这样整整地站了一个上午,无语无泪无声。

老人回到了儿子生前的连队。

连里领导和儿子的战友们围着老人,他们不知道该用什么话安慰他,大家知道老人心里一定很难过。

没想到,老人的话一出口,倒安慰起了大家。他说:

“人已经死了,就是把眼泪哭干也没有用了。他是我的儿子,是你们的战友,我们为失去他都很难过,这一点我们互相都理解。现在大家该擦干眼泪,往前看。活着的人还有许多事情要做。”

别人告诉他,管线的所有事情都有了圆满的结局,让他放心 。

突然有一天,他提出他要再上一次高原,说是管道某个地方焊接上还有点疏漏,他要去看看。同志们告诉他,所有的问题都得到妥善解决,他也不相信,仍然固执地提出要上高原。

部队领导理解他,特地派人拿着管线工程正常运行的照片来看望他,让他亲眼看看,他所挂心的一切都已经如愿实现。

可他呢,这时视力严重衰退,什么也看不见了。他只能让同志们给他指点着,他用手摸着照片……

他很放心地走了。

临终前,他说过一句话:

“我很遗憾,我没有在昆仑山下给自己做个纪念碑,我应该躺在那里休息……”

他仍然记着当初打算为自己做墓碑的事。

据说,后来有人特地在格尔木烈士陵园里为章总堆起了一个墓堆,里面埋的便是那根拐杖……

四

當然,并不是每一个死者都无亲人在身边陪伴,也不是每一个活着的人都有为故去的人立碑的愿望。也许是悲凄到了极处,也许是深爱到了顶点,有那么一些人他们在送亲爱的人远去时,让其离开喧闹,在偏僻、荒凉的地方“落户”。

有一对夫妻临终前留下遗言:绝不埋葬在陵园里,而要独葬一处。

他俩刚举行完婚礼就走了。死得好惨……

男的叫李育田,和我一起在汽车团政治处当助理员。他长得英俊,帅气,一副金丝眼镜给他增添了几分文雅。他是属于很有文化的那一类军人。李育田的女朋友在他家乡冀中平原上的一所小学当教师,我从李育田那里见过她的照片,长得少有的漂亮,那双会说话的大眼睛格外抓人。李育田是那种不可貌相的人,外表看文文弱弱,蛮书生气,却特别能吃苦。当时,跑青藏线的汽车部运输任务相当重,我们这些机关工作人员,下基层的机会特多。李育田几乎终年都随车队在线上跑。不论冬夏他总是穿一件皮大衣,蹬一双毡靴子,典型的高原汽车兵的形象。李助理出发后什么脏活累活都下得了手,和战士们相处得很融洽。正因为部队运输任务繁重,出发频繁,李育田几次推迟婚期,直到快30岁那年才从格尔木回家去完婚。

那是他假期将满的一天,我们收到了他从家乡拍来的电报,说是要和新婚妻子一起来格尔木。我们都理解他的心情,休假的时间一共30天,他回家半个月才办的婚事,小两口的新婚被窝还没暖热,就该归队了,难分难舍呀!带着新娘返队,不仅使他们可以相亲相爱,延长新婚蜜月的日子,也给这女性罕见的男子汉世界里添一片诱人的色彩,带来一分欢乐。

我们政治处的全体人员一齐动手,在那排泥土坯垒成的干打垒式的机关干部宿舍里,布置了一间舒适的新房,等候李育田夫妻的到来。每个人的心情都毫不例外地又激动又亢奋,好像期待的不是别人的喜事,而是自个的幸福生活。

日子在渴盼中总是很熬人心的。

就在我们估摸着李育田两口该到格尔木的那天早上,突然有人捎来口信(当时青藏线没有电话、电报之类的通信设备),说他们乘坐的汽车在祁连山下翻车,四轮朝天,女的当场死亡,男的压成重伤。

我们政治处立即派人到了祁连山。事故现场仍然保留着:李育田已经被送到附近的花海子兵站抢救。女的翻车时被摔出汽车大厢,她的面部正好挤在一块巨石上,半边脸被挤掉了,剩下的半边脸也完全变了形,血肉模糊,惨不忍睹。

李育田的生命只延长了几个小时便停止了呼吸。他临死前,用尽浑身力气,断断续续地讲了下面一段话,也算是他的遗嘱吧:

“我有罪!不该带她来格尔木,我对不起她,她本来希望我继续在家里度完蜜月再归队,是我一再说服她上了高原。你们不要把翻车出事的消息告诉家里人,老人们承受不了这样的打击。也不要把我们埋在陵园里,随便在昆仑山找块地方,偏僻一点的地方,埋了就行。也不必立碑,让大家很快忘掉我们。”

我们没有理由不尊重李育田的遗愿,便在离陵园较远的地方找了一座小山包,把他们夫妻俩安葬了。但是,我们也没有完全按照他的遗愿去办,最后还是把他俩翻车遇难的事通知了他的家人。我们没有料到的是,始终没有人来高原探寻,料理他们的后事。细一想,也是,那年月,整个青海都没有一条铁路,更无航线可言,对人们来说,上一趟高原肯定像去一次外国一样遥远,迷茫。

那是我已经调离高原,来到北京的事了,据说李育田的父亲到了格尔木。可是,时过境迁,他儿子和儿媳的墓堆已经与陵园里的墓堆连成了一片,且早被岁月荡平,他根本无法辨认,无法找到了。

奇怪的是,次年,李育田夫妻的坟头猛乍乍地长出了一棵胡杨树。那棵树孤零零,细条条的,很不壮实,随着戈壁风摇来摆去。但是,它给这座荒坟以至戈壁滩带来了令人振奋的生机。

昆仑山未增高。

那棵胡杨树很快就干死了。光秃秃的树干依然挺着腰肢高高地站在坟头……

我沉思着走在格尔木烈士陵园里。

我看见格尔木河在夕阳下踱着方步,在阿尔顿曲克草原上留下鹰翅膀一般的影子……

布达拉宫侧影

一个黄昏,我启程去了比远更远的地方。那个地方叫拉萨。

对耸立在拉萨西北玛布日山上的布达拉宫长久不变的美好向往,使它成了我心中一座神圣的丰碑。那座可以与天宫媲美的宫殿下有条环形街道叫八廓街,早早晚晚都旋转、涌动着朝圣的人流;斜对着布达拉宫就是西藏最大的寺庙大昭寺,殿堂里点亮的千盏佛灯如银河一般浩渺;大昭寺前面有当年文成公主亲手栽下的唐柳,柳絮上深藏浅露着公主那绿度母般的笑容。

布达拉宫提升了雅鲁藏布江的流速,也提升着长江黄河的力度。

五十年风雪朗晴,岁月悠悠,恍如隔世。我于三个不同历史时期,曾在布达拉宫前遇到过三个藏族女性,有悲凉沉默之忧,有冰清玉洁之亮,有纯朴勤劳之美。今天我在追忆她们的故事时,总能感受到藏族同胞在挣脱了农奴制度后那美丽的呼吸。

1959年3月的一天,我驾驶着一辆笨重的军用卡车,穿过世界屋脊,一到拉萨天就黑了下来。沉沉落下的夜幕笼罩了布达拉宫,广场周围的经幡绳子随风摇动着几件冒着硝烟的破旧藏袍,甚至能嗅到淡淡的火药味。一个佝偻着腰身的老阿妈,正缓缓而迟钝地把藏袍收到怀里。

当时西藏上层反动分子发动了一场背离党心民心的罪恶叛乱,藏地无处不在的佛灯就要泯灭。我是一个在西藏跑车的汽车兵,奉命随车队执行平叛战勤运输任务第一次到了拉萨。我在布达拉宫广场把一车粮食、被褥、食品卸下后,碰巧遇到了这位老阿妈。至今我难忘老人那满脸皱纹里埋着的沉重不敢讲话的目光。她只是疑惑地望着我,胆怯地后退着。我已经在藏北大地上奔驰了一天一夜,肠胃被飞转的车轮掏空了似的饥饿难耐。我上前向老阿妈打听何处可以得到一些充饥的食品,她恐慌起来,直摆手,竟然连最后一件衣服不收就用袖口掩着嘴退进了不远处的一顶帐篷。后退中脚下一绊,还摔了一跤,衣物全散落在地。这当儿旁边几顶帐篷的帘缝里半遮半掩地挤出几双疑云重重的眼睛……

这就是拉萨留给我的第一印象。我无助地站在布达拉宫广场,满腔疼痛!

很快,部队的藏族翻译赤旦就给我们描述了几天前发生在拉萨的那场叛乱的惨景。那是一个砒霜杀伤阳光的日子,一把蓄谋已久的罪恶大锤砸在布达拉宫的心脏。刚刚非法脱胎而出的由噶厦(西藏地方政府)部分官员和三大寺(甘丹寺、哲蚌寺、色拉寺)的首领等人杂合成的西藏叛乱总部,扬出了“西藏独立国人民会议”的名义,招惹了7000多叛乱分子,带着武器弹药,涌上街头游行。他们设置路障、砍倒电杆、割断电线、袭击军车、放冷枪……满城惊慌,满城阴云。藏族爱国人士、自治区筹委会委员索朗降措,大汗淋漓地蹬着自行车上街探寻情况,刚走到罗布林卡门前,就被叛乱分子用石头砸死,血浆溅满脚蹬。随后叛乱分子用一匹马拖着索朗降措的尸体在拉萨市游街示众……

冬天还没有化完的雪已经舔尽了布达拉宫顶上最后一缕阳光。西藏沉浸在呜咽之中。

赤旦指着布达拉宫一侧一排低矮杂乱的小屋和帐篷说,那里住的都是苦难的藏胞,是有名的讨饭街。刚才那位老阿妈就是消失在那条街上。我看到那些帐篷参差不齐,冰冷凄惶,篷布像布达拉宫的宫墙一样斑斑驳驳。那是岁月的泪花!

日子一叠再叠,翻动有声。

后来,我又有多次拉萨之行。岁月的刻刀把布达拉宫雕得越来越精致,在我的脑际留下多姿的记忆。20世纪80年代初,一次我到了拉萨后突然发现布达拉宫广场变大了,宽阔了,变新了。原先的那条讨饭街出脱成一排整齐的藏式平房,豁亮、体面地站在广场一隅。有布达拉宫的映衬,藏式平房显得更加古色古香,很有西藏风情。有几个身着绛红色藏服的老人在平房前静静地晒太阳。我激动地看看藏房又看看不远处的布达拉宫,陡然觉得这排平房像一艘串联起来的船屋,高仰着头的布达拉宫就是船头了,正指挥若定地带着平房起锚,前行。

那夜,我特地投宿在这条新建的藏房街一户藏胞家中。躺在临街的屋里,隔窗可望拉萨夜空。月亮不知去向,天黑得有点随心所欲,星星像煮爆的豆荚这儿一串那儿一片地闪烁着。后来我才看清,那不是星星,而是布达拉宫的夜灯。我的感觉整个拉萨城乃至西藏都在這闪烁的灯光中睁开惺忪的睡眼。

夜的想象正在展开翅膀,布达拉宫让生活充满众多新的传说。我没有想到那夜天气突变落了一场大雪。半夜里我只隐约觉得屋外有晃动的声音,从天窗灌进的阵阵冷风直渗肌肤。不过,只在我翻个身的工夫那种不适就远去了,屋里依旧很暖和。我太疲劳又渐渐入睡。梦里走在春天的路上。

次日清晨,我才发现昨晚下的是一场罕见的大雪。在我的印象中好像拉萨没有下过这么大的雪,整个城市被一览无余的白雪覆盖着。昨夜和这之前发生的一切已经不留痕迹地消失了。触动我的思绪使我的心无法平静下来的是那件藏裙,红色的藏裙。我走出藏房时,已经风止雪停,拉萨又恢复了惯有的宁静。我意外地发现房顶的天窗口盖着一件藏裙,虽然雪迹斑斑,仍然露着红红绿绿的鲜亮。我马上明白,正是这件带着体温的藏裙像一枚温馨的纽扣,锁住了突降的冷雪,为我遮挡了一夜的风寒。藏裙,是雪中一团燃烧的炉火,是亮在我记忆里的一盏暖灯!

谁呢?

我清楚地看到从我住宿的房前已经扫出一条干干净净、片雪不沾的小路。路尽头有个人影正在猫腰扫雪,路一直向布达拉宫广场延伸。那扫雪人的身子一左一右地移动着,极像在晨曦中随风摆动的蓬勃小树。那人穿着红衣,白雪映衬得很是艳亮。清纯的歌声响在刚刚扫出的路上。

我踏着歌声上前一看,原来是一位藏家少女正在满脸热汗地扫雪。她的脸冻得红扑扑的,缀在上面的每粒汗珠都含着笑容。她直起腰和我打招呼:金珠玛米叔叔,夜里让你受冻了!我猜想昨晚大概就是她用藏裙盖在了天窗上,我忙说:谢谢你!她诡秘地一笑,无话。

我知道了少女叫德吉央宗,便和她一起扫雪,一直扫到布达拉宫广场。那里已经有人扫出了一条大路,小路和大路衔接。我告诉央宗,今天我们有一个车队通过广场去林芝,这路扫得太及时了!央宗说,我们昨天就知道这个消息了,欢迎金珠玛米车队。今天的大路和小路都是为迎接军车扫出来的!

进入新世纪的第一年,在国家投资数亿元的巨款对布达拉宫修缮如新后,我在拉萨结识了一个名叫梅朵卓玛的姑娘。那天日光城的天空纯得天鹅绒般美丽,布达拉宫广场的游人特别多。我躲开人流独自沿着宫墙一侧的台阶路饶有情趣地一步一步地攀登。风从山顶吹来,带着佛经与酥油的气息,慈善地抚摸着我的脸颊。我看见山头的布达拉宫像一朵莲花在缓缓地上升。于是我觉得我是踏着祥云进入了澄明的天空。就在这时候我听到了一阵歌声,好像在唱:“大嘴的拉萨天空给我阳光,大肚的西藏高原给我青稞。呀啦嗦,用拉萨的阳光娶她,用西藏的青稞娶她。新娘的名字叫卓玛……”

好牵动人心的歌声。我踏歌寻到了这个叫梅朵卓玛的姑娘,她正坐在紧靠着宫墙的台阶上歇息。一位如夏天格桑花一样清爽的女子,她的美丽绝不仅仅在于洁嫩的肤色和纯雅的脸盘,那顶狐皮帽子把妩媚的端庄一直深入到她苗条的身段,朴实而精致的藏袍和束腰而围的氆氇带,确实使她越发显得干练、周正。点缀在腰肢上的珊瑚播撒着碎银似的光波。随着秀发缠绕的红绿布条无疑更增添了她的美姿。像所有的藏家姑娘一样,她在亲人解放军面前把陌生、羞涩变成了亲切和无话不说的坦率。她先拿出相机让我为她拍了一张以布达拉宫为背景的照片,然后自报家门,告诉了我她的名字,还说她是林芝文工团独唱演员兼二胡演奏员。之后,梅朵卓玛坦露心迹,说她希望到内地去唱歌,唱西藏的民歌、情歌。她讲得很动情,甚至哭出了美丽的泪水。因为爱唱歌而忧伤!能看出她的话完全是发自内心。我问她在文工团唱得好好的为什么一定要到内地去,她说,内地人需要了解西藏,我们也需要到内地去交流。她要为西藏唱一支歌,为祖国唱一支歌,为曾经的灿烂和灿烂的未来唱一支歌。在她表达这个愿望时,我感受到了一股芬芳清新的藏家姑娘对祖国深沉的感情。

就这样,一个爱唱歌的藏族姑娘与拉萨的一缕阳光一起走进了我的视野,我过目不忘地记住了这个一心想去内地唱歌的梅朵卓玛。但是,我更喜欢这个姑娘或者说真正认识她,是我们这次邂逅之后,我从她的几封来信里看见她那犹如灯盏般的心灵。

她当时告诉我她最想去的地方当然是北京了。但是半年后我收到了她寄自广州的信,信上比较详细地写了她在街头、歌厅、工厂、乡间唱歌的或美好或忧虑的感受。她讲了这样一件事:一天傍晚,在某小区一栋楼下,一个浓妆艳抹的女歌手像疯人似的在唱歌,惊扰了整个居民楼。那歌手一会儿像哭坟,一会儿像骂街,一会儿又像吆喝野狼。竟然有几个围观的人跟着她喝彩助威。更多的人在愤怒,呵斥她走开。这时走来一个坐着轮椅的老者,他干脆不走了,拨开人群给了那女歌手几个子儿说:看你粗喉咙高嗓门地喊着怪费劲的,也该歇歇了!之后他在人群里找到梅朵卓玛,说:姑娘,前几天我听过你唱歌,太喜欢你的歌儿了。来,就在这个地方给大家唱几段!梅朵卓瑪说老人用手拉她时她觉得那是一种巨大的召唤,她怎能不放声高唱呢!那次她连着唱了好几支西藏民歌,包括才旦卓玛唱红了的那支《翻身农奴把歌唱》。老者带头给她鼓掌,在场的人都鼓掌。她从来没有这么激动过,好像在用自己的歌声唤醒一种生活!

我读着这封信,仿佛站在了那栋楼下听梅朵卓玛唱歌。我坚信这歌声会穿过城市的许多空间,回荡在人们的耳畔,给大家带来西藏的青稞和格桑花的亲切感。在这歌声里,当然难免会有一些沉睡的人会继续沉睡,但可以肯定地说飞舞的人会更加蓬勃地飞舞!

后来,我又陆续收到了梅朵卓玛从张家港、洛阳寄来的信。每封信都盛满歌声,她总要写她唱歌的喜悦、幸福。我和她一起分享这种幸福。后来,不知为什么她就不再来信了,我不知西藏的歌声飘向了哪里?我曾经委托西藏人民出版社王剑箫打听过她的下落,也未有结果。

20多年来,梅朵卓玛的歌声一直没消失,响在我耳畔。听到冰雪融化的声音时我想到她。看见山野的小草萌动嫩芽时我想到她。永远的歌!

西藏的新时代走了50年,今天,把沉睡的苦难孵化成温馨的阳光,九曲十八弯的跋涉容易吗?每株草上都带着昨天的露水,每一棵大树下都有昔日的落叶。我们在淋浴幸福日子时,不要忘记常常打开一扇窗看看走过的路,才好迎接明天的光芒。我当然知道我记下的这些文字只是半个月亮,半盆水,半份感情。但是加上今天还有明天,不就是一个整体了吗?