在红河县城,你看到的所有地方都是“远处”。

在这个位于山顶的县城里,你可以看到远处群山连绵之上的另一个乡镇或是村庄,一旦你到了另一个乡镇或村庄之后,你又会发现红河县城其实也同样成为“远处”。对于初次到红河县的人,你会感觉在红河县你似乎始终生活在“远处”。

我要抵达的“远处”是一个叫阿扎河的地方。县文联的郭志琼副主席告诉我,阿扎河是一个歌舞之乡和棕榈树之乡。因而我对阿扎河最初的想象是:一群神秘的歌者和舞者在长满棕榈树的地方唱歌跳舞,和他们的祖先一样唱着部落的古歌,一群依然生活在创世纪神话里的部族。我甚至想象他们像祖先一样用树叶遮蔽着身体。请原谅我的不敬,我只是出于作家的习惯,在想象中虚构一个原初的、一成不变的世界。尽管我知道所有人、所有地方都毫无例外地被现代文明覆盖和改变。但是我依然相信,哀牢山会藏匿着一些我们先前不知道的秘密。

哀牢山盘旋而上的公路把我出发前在县城看到的“远处”一一敞开,你可以看到远处的山谷里蜿蜒的红河和强烈的阳光下反光的河面。在一闪而过的村庄的土墼墙上不时可以看到精准扶贫的标语、口号。没有想象中的哈尼民居,一律都是水泥构筑的村庄。取材于自然的民居是容易朽烂的,因而它被水泥取代是必然的。唯一提示你的是,道路突然变窄,柏油路取代了原来的土路。红河县文联的郭志琼告诉我,现在从县城通往乡镇的道路已经全部硬化了,只有到村子里的道路还是土路。

在通往垤施乡的一个三岔路口,我看到一块石刻的指路碑。约一尺长短,深嵌入泥土中。这种出自乡村工匠之手的指路碑在从前的乡村随处可见。这是一种民间习见的行善方式。如今已经被标准化的路牌取代。只有哀牢山深处仍然保留着。此刻指路碑似乎成了一个时间标志:这边是现在,那边是过去。在这里哀牢山深处,时间依然停滞。乡里人告诉我,现在到处都有手机信号,垤施村也可以手机导航。只是当地民族仍然固执地沿用这种古老的指路方式。

阿扎河乡的垤施村和洛孟村是“乐作舞”的发源地。在当地一本宣传册子里我看到这样的介绍:乐作舞是哈尼族、彝族共有的古老舞种,国家级非物质文化遗产。彝族称“栽比”、哈尼族称“龙纵撮”。“乐作”是从哈尼语译音而来。

在垤施村委会我见到很多乐作舞的舞者。他们聚集在村委会的院子里,那是村里唯一一块水泥地,也是垤施村唯一平整可以跳舞的场地。在村委会你可看到四周零星的梯田和起伏的森林。垤施是彝族村,垤施是彝语,意为“草坪”。我在想,会不会是垤施最早的居民来到这里时看到一片起伏的草坪,于是从此在这片草坪上安营扎寨、繁衍后代。没有人能证实。哀牢山里的传说像树林一样茂密。“传说”或“据说”是他们叙述历史的最常用的语词。

村委会里挂着一块牌子:阿扎河民间文化传习会。传习会是一间类似教室的房间,里面堆放着各式农具和生活用具:木齿耙、风车、木织机、木制油榨、背索、蓑衣等。类似于实物展品。四周的墙壁上挂满了与乐作舞历史有关的照片和说明。传习会会长李宗强告诉我,阿扎河民间文化传习会是2019年3月成立的,每逢周三、周五培训。他说,再不搞有些年轻人都不会跳啰。因而垤施村委会更像是一个乐作舞者们的聚集地。

在这群舞者中李宗强显然是汉语最流利的人。他像一个乡村博物馆讲解员那样向我讲述乐作舞的起源和历史。他指着一张黑白照片告诉我,1953年我们就到省上、州上跳舞罗。还得了奖。垤施村舞者几十年来一直津津乐道的是,1964年垤施村业余文艺队到北京参加全国少数民族业余文艺观摩演出。他说,毛主席、周总理都跟我们垤施人照相了,有照片为证。李宗强会长说的照片在墙上赫然醒目。让他们念念不忘,代代相传的另外一个细节是:参加演出的垤施人围着人民大会堂粗大的柱子惊叹不已,比哀牢山最粗的树还粗啊,于是他们手拉着手围着人民大会堂的柱子跳起了乐作舞。像在垤施村里跳舞一样。一时引为笑谈。

垤施村上了年纪的人稔熟传习馆里的所有老照片,他可以指着老照片告诉你,这个人就是我,那个人已经不在了。李宗强指着一张泛黄的老照片说,那就是他父亲李庆禄。他父亲李庆禄是阿扎河远近闻名的舞者,是阿扎河乡文化站首任站长,担任站长18年之久。对于子承父业的说法,李宗强不置可否。

在垤施村,我看到的乐作舞是这样的,那些刚从田里回来,脚上还沾着泥巴的男人和女人,说跳就跳起来。在村委会的水泥地上围成一圈,没有推辞,没有年龄、性别的顾忌,如同喝水吃饭一样自然。“跳舞嘛个个都要跳”。三弦、二胡、树叶、草秆发出犹如山风从树林里刮过,水在梯田里流动的声音。跳舞的人不时跺脚、击掌,随着跳舞的节奏大声地唱着。桃花开了、樱花开了、攀枝花开了,喜欢就跳起来嘛。我恍惚看到桃花、樱花、攀枝花在她们的舞蹈中依次开放,四季的风景在她们的歌声中渐渐复活。“只白雾才能填满山谷,只有野火才能让山谷脱去衣裳,只有天上的雨才能为山谷洗衣服”。

高原上所有的舞蹈与音乐最初都是为神而创造的,祭山神、水神、谷神、寨神、树神,神圣的舞蹈和音乐才能与无处不在的神祗交流、对话。娱神然后才是娱人。乐作舞也一样。每年农历六月第一个街天,阿扎河各村都要举行盛大的乐作舞祈祷丰年降临。“不跳乐作谷子不会饱满,不跳乐作寨子不会热闹”。这个沿袭千年的习俗后来被乡里集中起来成为阿扎河乡规模浩大的“万人长街歌舞”。

李阿胖是垤施村唯一的国家级非遗传承人。这个皮肤黢黑外表精干的彝族女人一生最为骄傲的就是,1981年她代表红河县到昆明参加全省农村文艺调演。她指着传习馆墙上的照片:这个就是我,那时候我才18 岁。李阿胖的丈夫是一个外表憨厚的彝族汉子。有人问他是怎么追到这么年青漂亮的李阿胖的,李阿胖说,我们是一个寨子的嘛,他舞跳得好,吹得好,还会做乐器嘛。

李阿胖家在一个高低不平的台阶上面。那天我们坐在李阿胖家光线昏暗,结满了烟烬的房子里。被烟熏得发黑的墙上挂满了照片,黑白的、彩色的已经开始发黃。照片几乎可以勾勒出李阿胖和她丈夫的人生和爱情历程,从年青到现在,所有照片几乎都和演出有关。这张是县里跳舞的,那张是到州里的,还有那张是省里的。在家里么天天做活,哪个会照相嘛。我问李阿胖你和你老公两个人也唱歌吗,她说有时候也唱呢,唱歌么想唱就唱啰。然后就唱起来了。李阿胖的老公有时用树叶伴奏。那是一种悠长跌宕,类似于咏叹调那样的歌。我看见唱歌时李阿胖的眼睛在昏暗的屋子里闪闪发亮。我问她唱的什么歌,她说我唱的是,今天你们来我家,我高兴啰嘛,二天么你还要来,一年最少要来一次我就高兴啰嘛

李阿胖老公使用的所有乐器都是他自己做的。二胡、竹笛、三弦。另外在田间地头也可以用草秆和树叶伴奏。他告诉我,在我们哀牢山所有的树叶都会唱歌,但音质最好的是一种叫油果子的树叶。油果子树在哀牢山随处可见。

2019年李阿胖夫妇两次接受邀请到云南艺术学院教跳乐作舞。平时在垤施村传习馆教跳乐作舞。她告诉我,县里给她分了一套房子,但是她在不惯。同行的省文联到红河挂职的副县长卢亚告诉我,李阿胖是建档立卡户,县里让她们迁到县城,但是大多都不愿去。他说这是县里最头疼的事。

71 岁的省级传承人王里亮是垤施村公认的手艺人,他说他会做乐作舞伴奏所有的乐器。他的作坊在菜园里的一间柴禾棚里,堆满了柴禾的简易房里放了一张工作台,上面随意堆放着尚未成为乐器的零部件。已经完工的乐器就放在柴禾上面。似乎诠释了从柴禾成为乐器的过程。菜园的土墙上晒着一张绷得很紧的牛皮。

王里亮是一个笑声响亮的男人,戴着一顶黑色的帽子,衣服整洁。这使他和垤施村的其他彝族男人有着明显的区别。他曾经随团到荷兰、美国、新加坡、中国台湾展演。汉语并不流利的他可以很流利地说出旧金山、纽约、明尼苏达、耶鲁大学。从美国回来后,他把在美国期间攒下的10 美分镍币做成钮扣缝在表演时穿的彝族外套上,然后告诉别人:“这是美国钱”。

王里亮家里经常会有来自法国、荷兰、美国,还有中国台湾、中国香港的留学生跟他学习乐作舞,或者买他制作的乐器。他说连外国人都要来学乐作舞,垤施村的年轻人反而不学了,平时都在外面打工,回来只知道打牌、喝酒,唱也只唱流行歌,不唱自己祖宗留下的歌。

2003年,红河县将乐作舞列为“县舞”在全县推广。红河县13 个乡镇的826 个自然村有622 个自然村跳乐作舞,92 个村委会成立了乐作舞队。阿扎河乡所有中小学的课间操都改为乐作舞。一种古代祭祀的礼仪性的舞蹈开始成为红河人的欢乐之舞。

在哀牢山山谷之间会隐匿着一些从外面根本看不见的村庄。切龙中寨就是这样一个村庄。哈尼多声部民歌传承人车志雄是我此行要找的人。车志雄站在他家门口迎接我们。他家的外墙上缀满金灿灿的包谷,泥墙上钉着一块银色的牌匾,强烈的阳光使牌匾有些褪色和斑驳。牌匾上写着:红河州非物质文化遗产保护中心哈尼多声部民歌传承点。

车志雄的年轻令我吃惊,1982年生,英俊壮实的哈尼汉子。现在的村子里很少看到像他这样年轻的男人了,都出去打工了。让我不解的是,古老的绵延千年的哈尼多声部民歌居然有这么年轻的传承人?这与我在垤施村看到的乐作舞传承人不一样。在我印象里,古老的歌谣应该属于苍老的嗓子,那样才匹配。

车志雄说他原来一直在外面打工。他会打针、会给牲畜看病、会建筑。如果在外面打工肯定会比在家里挣得多,只是不回来不行。此刻他脸上现出与他的年龄不相称的凝重。他说现在村子里和他相同年龄的人基本不会唱哈尼多声部民歌了,再这样下去哈尼古歌就完了!哈尼古歌要是完了,哈尼人就完了!那些古歌就像哈尼人的魂一样。

车志雄的父亲车克三是哈尼族多声部民歌省级传承人,也是村子里的贝玛。贝玛即哈尼族的祭司,平时主持寨子里的祭祀活动,是村子里受人尊敬的人。2005年车克三曾随团参加荷兰“中国音乐节”,在阿姆斯特丹皇家大剧院展示哈尼族多声部民歌。也曾去过香港、台湾交流展演。受父亲的影响他跟随父亲学习哈尼多声部民歌。同时对他产生影响的还有他的母亲。车志雄的母亲也是当地著名的哈尼族多声部民歌歌手。我曾在很多当地宣传哈尼族多声部民歌的照片上看到过他母亲。因为上述的原因,车志雄放弃了在外面打工回到村里,让哈尼古歌延续下去成了他的使命。

与乐作舞不同的是,哈尼多声部民歌的处境更加严峻。哈尼古歌的学习本身就需要一个漫长的过程,因而古歌的传承的难度肯定比跳舞更大。从前在村子里学唱哈尼古歌需要拜师学习,由师父口口相传。村里的老一代人都是这样学习古歌的。

车志雄很快发现他面临的最大的问题是,谁来继承?“有老师教,但是没有学生”。只有50 多户,200 多人的切龙中寨平时只有妇女、老人和小孩,年轻人都出去打工了。于是,车志雄把目光移向学生。“小时候学会的东西记得牢,哈尼古歌就在他们心里生根了,一辈子都不会忘记。就像寨子里的老一辈一样。”车志雄说,这样哈尼古歌就不会后继无人了。车志雄的想法得到了他父母的支持。

但是让学生来学哈尼古歌不能影响上课,否则学校不会同意。只有周末和假期。2020年4月车志雄的哈尼古歌培训班开班了。这个心怀梦想的哈尼男人实现了他的第一个愿望。学习哈尼古歌的有本村的,也有外村的。大的14岁,小的只有3 岁。平时周末人少一些,有10多个学生。如果是假期人就多些,有近30 人。每逢周五到周日或是假期,车志雄都让学生在他家里吃住。每到这个时候平日冷清的切龙中寨就会有哈尼古歌的歌声从车志雄家那间被烟熏黑的老屋里传出。没有固定的场所,他们就在厨房里或院子里唱。学生们围坐在一起像一个大家庭。车志雄的父亲、母亲都是老师。车志雄告诉我,有的孩子的父母不同意孩子来唱,孩子就哭着一定要来。为了减轻孩子家里的负担,车志雄让来学习的孩子免费吃住。本村的孩子可以回家住,外村的孩子就住在车志雄家里。来的学生多了,车志雄家里凡是空的地方都摆满了床。

车志雄的父亲车克三是个外表沉默而严肃的人。这个切龙中寨受人尊敬的贝玛是村子里唯一能完整地唱出哈尼多声部民歌所有版本的人。他说,哈尼人无论做什么事都要唱歌。结婚么、嫁姑娘么、起房盖屋么、朋友在一起么都要唱“拉巴”(颂歌),喝酒么唱“汁多日”(喜酒歌)、嫁人么唱“苏咪衣”(出嫁歌)、栽秧么要唱“吾处阿茨”(栽秧山歌)、祭寨神、山神、水神、谷神么要唱“莫批突”(贝玛祭祀唱的歌)。车克三说,现在唱的人越来越少罗。再没有人唱就绝罗。这是哈尼人的命啊!

那天我们在车志雄老家的房子里听到他们即兴唱的哈尼多声部民歌。车志雄说家里只能唱家里的歌,栽秧山歌不能在家里唱,只能在梯田里唱。车志雄和他的父亲、母亲,另外还有几个村子里的妇女说唱就唱,没有推辞。父亲车克三弹着三弦,边弹边唱。车志雄吹竹笛。天籁般美妙的歌声在被烟熏黑的屋子里响起。一切如流水般自然,谁领唱谁伴唱无需指挥。就这样唱起来,在世界之外,一个远离音乐厅的地方。

有时候车志雄并不参与唱歌,他用摄像机纪录眼前的现场。摄像机及电脑是云南“乡村之眼”提供的。2008年他经人介绍参加了云南“乡村之眼”。这是一个以影像纪录为核心工作方式的非盈利机构。他的电脑里纪录了很多哈尼多声部合唱的片断。

2005年5月。哈尼多声部民歌经国务院批准被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。事实上,哈尼多声部民歌很早就有人关注,1988年云南艺术学院器乐系教授张兴荣夫妇到普春实地考察,其后邀请当地10 余名哈尼多声部民歌手到云南艺术学院民族研究所,向联合国教科文组织的“世界文化考察团”专家展示哈尼多声部民歌《阿吾阿茨》(《栽秧山歌》)引起热烈的反响。其后他们又对哈尼多声部民歌采用多轨式录音进行分析,确认哈尼多声部民歌有八声部合唱音乐存在。此后,哈尼多声部民歌逐渐引起国内外音乐界人士的广泛关注。

1984年中国交响乐团团长关峡当时还是音乐学院的学生时就与作曲家郭小笛、赵石军到阿扎河采风,并创作了国内首部彝族题材的交响组曲《彝歌》。时隔30 多年后他们又结伴来到阿扎河,在切龙中寨他们回忆起30 多年前的采风感慨万端“难忘的音乐之旅”。

让车志雄和唱歌的孩子们津津乐道是,2020年5月17日中国新艺术歌唱家龚琳娜到切龙中寨采风和教他们唱歌。龚琳娜为寻找好声音来到切龙中寨。她在车志雄家里和孩子们一起唱歌,教孩子们如何用气,在山坡上和孩子们一起唱歌。在切龙中寨一年中最隆重的“开秧门”的祭祀,她听到了哈尼多声部民歌《栽秧山歌》。这位被乐坛称为“灵魂的歌者”的音乐人激动不已。她说“这种歌声跟大自然,跟人心里最柔软地方嫁接,完全是用音乐,那种魂会勾在一起”。车志雄对她的评价是“不怕吃苦的女汉子”。在离开时,龚琳娜也表达了她的忧虑:中国现在弥漫的基本上都是西方的声音,特别缺少真正的、民间的好声音。随着传承人慢慢的老去,孩子们外出打工,这样的声音肯定会流失。

车志雄告诉我,现在来听哈尼多声部民歌的人越来越多,住宿于是成了一个很大的问题。车志雄贷款10 万建了一个简易的客栈。他用一块木牌写上:切龙第一栈。这是切龙中寨史上第一个旅店。免费为学唱歌的学生提供吃住,还有贷款要还。靠种田能维持多久?车志雄没有正面回答我,他看着远处的梯田:“坚持吧”。

在采访中车志雄多次向我提到一个人:云南省社科院的史军超教授,红河县迤萨镇人。多年来他一直在关注哈尼族多声部民歌的保护和传承。在他的多方奔走和倡导下终于促成了云南民族文化保护工程的“多声部计划”,其核心内容就是保护、传承哈尼多声部民歌。2013年7月在史军超教授协调下红河县哈尼多声部民歌到上海音乐学院参加有60 多个国家参与的全球传统音乐展演,获极高评价。2014年3月,在史军超教授多方呼吁下,台湾、北京、上海的相关专家到阿扎河乡召开了“海峡两岸以商贸形式促‘多声部’发展研讨会”,共同探讨哈尼族多声部申遗、民歌的音乐人类学与商贸相促并长的发展模式。为了使哈尼多声部民歌不脱离本土就地传承,史军超教授还协助哈尼多声部民歌传承人开办茶工厂。

在切龙中寨村口,车志雄尚未完工的新房里堆着6 台烘焙机。同行的红河文联副主席郭志琼告诉我,这是史军超教授联系协调的一位叫黄传芳的台商赞助的。烘焙机主要用于烘焙阿扎河当地的棕榈花苞花茶。素称“棕榈树之乡”的阿扎河,棕榈树已成为乡里的重要的经济资源。另外台商黄传芳还给车志雄提供了10 万元产房费和5 万元扶持哈尼多声部民歌的经费。

在哈尼多声部民歌中,《栽秧山歌》(哈尼语《阿吾阿茨》)是最具代表性的民歌。在农耕社会中没有比祈望丰收更重要的仪式了。农耕社会的很多祭祀活动就是祈求来年风调雨顺、五谷丰登。因而“开秧门”是哈尼人中最为重要的祭祀。同行的红河文联的郭志琼告诉我,对于哈尼人而言,当第一株秧苗插到梯田里就意味着把秧苗女儿嫁给了梯田儿子。因而这一天所有哈尼妇女都要身着盛装参加秧苗女儿和梯田儿子的“婚礼”。《栽秧山歌》就是在这个庄严的祭祀中唱的歌。

那天黄昏时分,我目睹了一次哈尼人在梯田里的歌唱。盛装的哈尼男女站在田埂和山坡上,随着悠长咏叹调般的领唱之后,歌声迸发般地响起,所有的喉咙全部打开,犹如风在撼动树林的声音。歌声沿着层层叠叠的梯田散去,恍惚在梯田的水面荡起一层层波纹。我看见所有人的眼睛开始发光,照亮隐匿在古老的歌谣里的世界,照亮居住在山峰之上的众神。山坡上树林在风中摇晃。然后声音开始慢下来,树叶、竹笛、三弦响起像风、像鸟鸣、像流水。老人、妇女、孩子的喉咙发出低沉的和声,像是从大地深处涌出。每个人都表情肃穆地面对大地、山岗、世代耕作的梯田,没有观众,没有掌声,只有歌声在天地间回响。这是世界上最辽阔的音乐厅,最激动人心的歌唱。这样的歌声只有梯田才是它真正的舞台。

2012年红河县委、县政府决定将哈尼多声部民歌向联合国教科文组织申报“世界口传与非物质文化遗产”,并成立了申遗工作组。让这样的歌声不至消失,这是当地政府、车志雄全家和很多人的努力。在强调物质扶贫的当下,我们可能会忽视另一种贫困:精神贫困。如果哈尼多声部民歌或其他珍贵的民族文化遗产消失了,那我们将陷入真正的贫困。那样的贫困才是最可怕的。

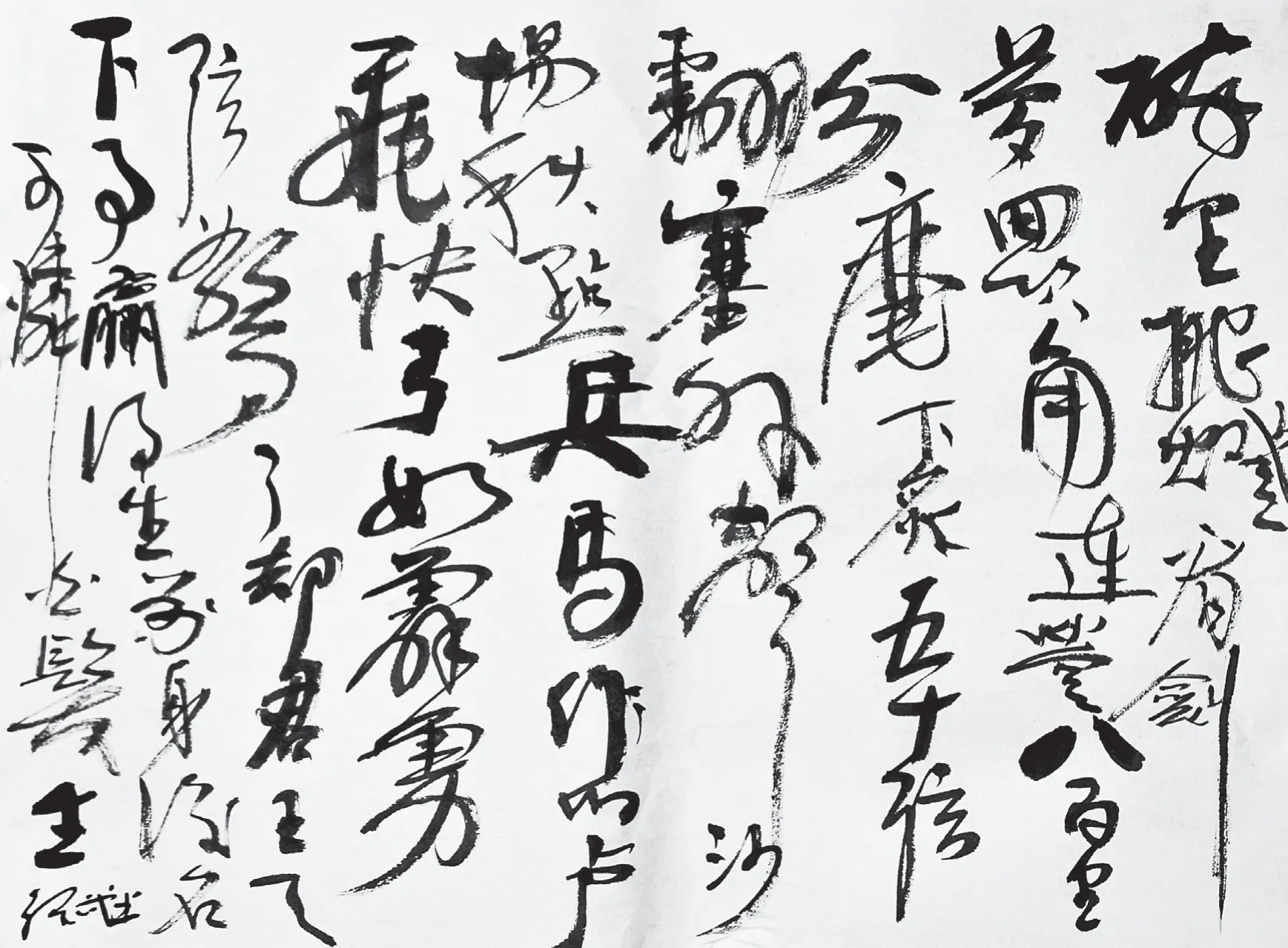

程绍武 书法