在我30多年的收藏生涯中,曾经有过无数的传奇经历,但最令我感佩且至今无法释怀的是淞沪会战留言本的传奇,这段传奇曾经也令无数媒体和朋友关注、牵挂,时至今日仍然在延续……

一、淞沪会战78年后的智利来信

这是一封淞沪会战78年后的智利来信,也是一封或将载入史册的信,信的全文如下(保留原信繁体字,下同)。

隽平先生:

從我姐瞿瀅女士和我弟瞿緯的電話和Email轉寄來的資料中,得知了您因在上海城隍廟偶然的搜集到一本留言冊,其上有淞滬會戰中的42名師生的留言而希望能和他們或他們的後代聯繫,而在鍥而不舍的努力下,您居然聯絡到了其中的十幾名人士的下落,簡直不可思議,像我們流浪到了海角天邊,想像故鄉,早已是“不見長安見塵霧、長安不見使人愁!”

終究是越過了近八十寒暑的滄海桑田,目前人事早已全非、金劍也已沉埋,浩劫過後,人人像是脱胎换骨般的蜕变,如今雲煙已逝,那段愛恨也已遠離,只是每當夜闌人靜時分,回憶起來,仍然是幾許淒涼和無奈,帶來的是莫名的悲傷!

感覺上,這件事挺像是“浮生六記”,當年,也是消失於人海,最後還是被收購於書擔,如今讀起來還是包含了淡淡的傷感,在這同時,我們也因此可以從字裏行間體會到清朝時的風土民情和沈復先生夫婦間醇醇的感情!

這是個偉大的時代,何其不幸的是我們都生長在這個時代裏,如果你是中國人的一員,那就是意味著你必需承擔了比世界上的其他人們更多的苦痛和傷悲,同時你的日子必需是在血海裏翻騰、在苦海裏掙扎,善良的人們,承擔了原本不該有的煎熬,家破人亡和生、離、死、別。在這時的受苦難的人們,連悲傷的權力都沒有!

對於我父母的遭遇,抗戰的艱苦,跋山涉水的辛勞,他們都親自恭逢,屍橫遍野的戰場也親眼目睹,大空襲的慘狀,星夜逃亡、卻遇上照明彈和炸彈的襲擊,災難是如影隨形,後來父親大病一場,病癒與母親赴台養病,卻從此流落異鄉、遭遇白色恐怖成了無根的浮萍,在風雨飄搖的歲月中忍辱偷生、艱難度日;噩夢一場後驀然驚覺歲月如流、年華已老!如今一切的榮辱得失都已無影無蹤隨風而逝!

匆匆寫就,歡迎繼續聯絡,我大姐夫婦將於十月從美國赴上海,屆時也可以聯繫和商談!

瞿經2015年9月24日

虽然我曾读过大量关于抗战的书籍和文章,但这封信给我内心带来的感动和冲击,却是一种别样的感受。这封信充满了深沉宏大的情感,虽然没有半个字写到日本人,可是却充满了对日本发动侵略战争罪恶的控诉,有着跨越时空超然的历史观。时间已经过去七年,每当读到“像我们流浪到了海角天边,想像故乡,早已是‘不见长安见尘雾、长安不见使人愁!“在这时的受苦难的人们,连悲伤的权力都没有!”“每当夜阑人静时分,回忆起来,仍然是几许凄凉和无奈、带来的是莫名的悲伤!”我仍然会莫名地感动,会心生悲凉,会黯然神伤,甚至会起鸡皮疙瘩。信的作者瞿经是什么人,他为什么会在淞沪会战78年以后给我写这么一封信,故事还得从我的一篇旧文《淞沪会战中的留言本》谈起。

二、淞沪会战中的留言本

2002年国庆黄金周期间,我送师弟朱友舟到南京艺术学院攻读书法研究生(朱友舟现为南京艺术学院博士生导师),专程赴杭州、上海、南京,游览了三地的博物館和文物市场,一路上饱览各地的风光,却一直没买到心仪的藏品,直到在上海城隍庙地摊上,淘到了这本淞沪会战时的留言本,才了却我的心愿。

1937年8月13日,上海淞沪会战打响。淞沪会战,又称作“八一三淞沪战役”,是中国抗日战争中第一场重要战役,也是抗日战争中规模最大、战斗最惨烈的一场战役,前后历时3个月,日军投入9个师团30万余人;中国军队投入75个师和9个旅75余万人,自己统计死伤30万人;至1937年11月12日上海沦陷,淞沪会战结束。中国军民浴血苦战,粉碎了日本“三个月灭亡中国”的狂妄计划,并争取了时间,从上海等地迁出大批厂矿机器及战略物资,为坚持长期抗战起到了重大作用。这册留言本是这段历史的产物。

留言本长13厘米,宽8.3厘米,共60页,封面银灰和蓝底相间,四周镶金边,在当时也算高档之物。主人叫叶佩荛(又名叶佩尧、叶家荛),他在留言本的扉页上写道:“开一个簿面,做做纪念吧!”落款时间是“廿六、九、廿八”(即1937年9月28日)。金秋九月,本是暑期结束,学生刚刚返校、新学期的开始之际,可是,无情的战争打破了莘莘学子的求学梦。此时淞沪会战恰好开战一个半月,中日双方血战正酣。据《上海通志》记载,1937年9月21日,即留言前一周,战局发生了重要变化,淞沪会战中的中国军队退守浏河,转入防御阶段,日军则在这一天西进,逐渐突破中国军队的阵地。中华民国国民政府不得已下令有关机构撤退。随着上海大批军民的撤退,这些大学生被迫在新学期伊始写起了留言。一位叫梁逸的同学,强抑住内心的苦闷和愤怒写道:“这次我们为了什么要分离,请你想想。”落款是:“梁逸写于沪战,廿六、九、廿八日”,言简意赅,却意味深长。正是日本帝国主义的侵略,使这些同窗好友被迫分离。同学王桐柏还写道:“匆匆聚,匆匆去,我们暂时别离,后会有期。”无限的遗憾、无限的期盼尽在惆怅之中。

这本留言册起于淞沪会战1937年,止于1940年,共有47位师友的题赠,绝大多数是1937年9月28日所写。留言用毛笔或钢笔书写,用毛笔书写的留言,或工稳或飘逸,都体现了相当深厚的书法功底。在那个特殊的时期,学生们除了写人生格言和常见的祝福语,如“青年模范” “有为青年” “连抱之材”“不浮沉于众”等,更多的则是互相勉励报效祖国、共同抗击日本帝国主义。一位叫徐明朗的学生在1937年9月28日写下了当时颇为流行的诗句:“生命诚可贵,爱情更可高,若为自由故,两者皆可抛!” 面相酷似青年周恩来的裕和更是直抒胸臆写了两个字:“干吧!”黄炳坤则写下了“坚苦卓绝”四个字,抗战的艰难由此可见一斑!

随着战争的深入,抗战越来越困难,又有同学离别,在1938年10月26日,文靖又写道:“我们要有大无畏的精神,坚韧!奋斗!苦干!前进!目前的失败是促成我们将来得到最后胜利的座右铭!”这段留言,文靖特别注上了“座右铭”三个字。当时武汉会战失利,悲观情绪弥漫在各个阶层,这段留言却体现了青年学子们抗击日寇的决心和信心,殊为难得。善普同日写道:“在黑暗的今天,当牺牲我自己去干,苦干、蛮干、拼命地干,如此才不愧我。”满腔的爱国赤忱溢于言表。1940年4月27日,又有一位同学在贴上自己的头像后黯然离开,并写下“赠于孤岛”的字样(“孤岛”指1937年11月12日上海沦陷,至1941年12月8日“珍珠港事件”日军入侵期间的上海租界)。同学“耀发”还画了两个行走在重重黑幕中的背影,两人的背上分别写有“人人”和“苦”的字样,其中一个“苦”字下面的“口”部里还写有一个“苦”字,人人苦,有苦难言,对于生活在上海的亡国奴来说,这是多么沉痛、多么愤懑的控诉啊!

留言本中多数人都贴上了照片,可见那个时代年轻人的风姿。其中一张照片上有“有德照相”的字样,经查,这是民国期间上海一家非常有名的老照相馆。每每看到英俊的梁逸、浓眉大眼的裕和、美丽的忆秋,我就不由得关注起他们的命运来。10年来,我多次查询相关资料以期找到这些人的下落,仅找到了王桐柏、王永川、抱一、陈映霞、瞿曾传、韦彦生等人的一点线索。如王桐柏在解放初去了台湾;王永川参加抗战到了郑州,并写下了《日寇轰炸郑州目击记》;“抱一”的墨迹与民国著名油画家、教育家陈抱一的落款极为一致,簿中许多同学擅长绘画,是否为陈抱一弟子也未可知;网上有与留言本上瞿曾传同名同姓者的信息,据上海近郊崇明县庙镇官方网页地方史资料记载,1998年,瞿曾传已去世,其爱人、美籍华人徐愫仪来探访其生前在当地创办的一所小学,并向该校捐赠书籍。此事被记入当地大事年表中;我还从网上查到一个和留言者同名的韦彦生,抗战时在湖北阵亡,籍贯为贵州荔波县,时间和空间都比较接近,韦彦生和叶佩荛分开后很可能参加了抗战,在战争中阵亡。

留言中还有几幅铅笔画,其中方育青画了迪斯尼的米老鼠,可以看出上海作为“东方冒险家乐园”给学生们带来的影响。或许是为了给黑暗的生活增添一丝亮色,留言簿中还有一张美国童星秀兰·邓波儿双手合十祈祷和平的素描,在二战期间,秀兰·邓波儿欢快可爱的表演,给无数饱受战争创伤的人们带去些许安慰。据称二战结束后,后来成为美国总统的青年演员里根,因为在影片中吻了已是少女的秀兰·邓波儿,引来美国舆论的一致谴责。

王世垓的留言后落有“上海大沽路380号”的地址,经查询至今仍在。又有名叫陈映霞的人,留言旁还附有照片,与当年上海清心中学(今市南中学)的美术老师陈映霞同名,清心中学是一所百年老校,经查,该校1937年8月13日淞沪会战后曾迁入法租界和英租界,抗战结束后才迁回原址。几十年来,该校培养出了一大批优秀人才,代表人物有诺贝尔奖获得者李政道、著名脑外科专家史玉良、著名学者李昌道、漫画家丁聪等。结合留言本中有英文留言、学生们艺术修养极高的情况,我认为这些师生很有可能来自教会学校——上海清心中学。

遗憾的是,留言本中的绝大多数人没有查到结果。我常想:他们当中或许有不少人投入到抗战的洪流中献身祖国,如果侥幸躲过战争的魔爪,幸存者必当投入到建设祖国的大军当中,或许不少人成为专家、学者,时至今日即便还在人世,也是九十多歲的老人了。我曾在高校从事书法教学15年,每期新生的第一堂课上,我都会拿出此留言本来给学生们欣赏,希望他们永远记住那段历史。

附:留言者名单

叶佩荛? 谈崇基? 陈遂卿? 刘文绪? 陈鉴全? 王永川? 方日璋? 梁逸? 章企淑? 陈道湛? 王桐柏? 瞿曾传? 韦彦生? 仲涵芳? 江寿潜? 徐锟寿? 方育青? 立根? 王世垓? 仲秉彝? 抱一 敏之? ? 学成? 裕和? 徐明朗? 忆秋? 奎伯? 玉珊? 仲涵芳? 夏同祚? 文清(?)? 兆雪(?)? 光僖? 懋文? 彭兆鎏? 黄炳坤? 陈映霞? 善普? 谢宝生? 衡之? 汪原成? 光正? 梁秉谦? 蕴青? 耀发 王鹤鸣? Nora Dang? 方育青

三、转机——新华社发文寻人

自从2002年国庆节在上海城隍庙地摊上收到这本留言本,我一直在尝试用各种方法找寻留言本中的作者,湖南卫视、郴州电视台以及《收藏》杂志、《中国艺术报》《湖南日报》《郴州日报》都曾经报道过这本留言本,或者发表过我的文章,但一直收效甚微。

事情的转机源于2015年8月底我与新华社湖南分社记者明星的一次微信聊天。那次我刚从洪江古商城采访回来,明星自幼生活在洪江古商城,他说我从小就在你拍的那棵树边玩耍,谢谢你为我的家乡做宣传。当我们聊到洪江的一位抗战老兵时,我试探着提出来:能不能帮我寻找淞沪会战留言本中的人。他听完原委,立刻答应愿意一试。新华社是国家级的新闻媒体,发稿是很严肃的事,也正因为严谨和权威性,新华社的稿件会被国内和全世界各大媒体转发。

2015年8月28日,明星写的稿件在新华网发布:

淞沪会战中的47名师生,你们在哪里?

——寻找上海78年前留言集上的抗战亲历者及后代

新华网长沙8月28日电(记者袁汝婷 明星)“这么多年,我一直想找到这47个人,哪怕只找到一个也好,哪怕能找到他们的后代也好。”湖南省群艺馆副馆长、书法家、收藏家曹隽平,有一个十多年未了的心愿——寻找78年前上海淞沪会战中分离的47名师生及其后代。

曹隽平的心愿,源于2002年在上海城隍庙偶然淘到的一本留言集。巴掌大的小本镶着金边,主人叫叶佩荛(又名家尧),扉页上写着“开一个簿面,做做记念吧”。繁体字竖写的“廿六 九廿八”这一日期引起了曹隽平的注意。他研究发现,“这是民国时期的表述,也就是1937年9月28日。”

1937年8月13日,上海淞沪会战打响。据《上海通志》记载,1937年9月21日,即留言本扉页日期前一周,淞沪会战中的中国军队退守浏河,转入防御阶段,日军则在这一天西进,逐渐突破中国军队的阵地,国民政府不得已下令有关机构撤退。

曹隽平推测,这不是通常大家看到的那种“毕业留言集”,因为时值1937年9月下旬,开学才不久,应该是战争让师生们被迫分离,临行前写下的告别留言—— “这次我们为了什么要分离,请你想想。梁逸写于沪战,廿六、九、廿八日”,言简意赅,却意味深长。同一日,留言者徐明朗写下诗句:“生命诚可贵,爱情更可高,若为自由故,两者皆可抛!”署名为王桐柏的留言者写道:“匆匆聚,匆匆去,我们暂时别离,后会有期。” 无限的遗憾与期盼尽在惆怅之中。

记者翻阅发现,这本留言集起于淞沪会战1937年,止于1940年,共有47位师友的题赠,留言用毛笔或钢笔书写,既有中文也有英文。

留言本中附有多張照片,其中一张照片上有“有德照相”的字样,经查,这是上海一家非常有名的老照相馆。王世垓的留言后落有“上海大沽路380号”的地址,经查询至今仍在,加上多处“沪战”(指淞沪会战)落款,由此可确定留言地点在上海。

随着抗战的日益艰苦,后面的几则留言也越来越显示出青年学子的坚贞与刚勇。1938年10月26日,署名文靖的留言者写道:“我们要有大无畏的精神,坚韧!奋斗!苦干!前进!目前的失败是促成我们将来得到最后胜利的座右铭!”曹隽平分析,时值武汉会战失利,这段留言体现了青年学子们抗击日寇的决心和信心。留言者善普于同日写道:“在黑暗的今天,当牺牲我自己去干,苦干、蛮干、拼命地干,如此才不愧我。”

1940年4月27日,一位留言者黯然写下“赠于孤岛”的字样。曹隽平解释,“孤岛”指1937年11月12日上海沦陷,至1941年12月8日“珍珠港事件”日军入侵期间的上海租界。留言者“耀发”画了两个行走在重重黑幕中的背影,背上分别写有“人人”和“苦”的字样,其中一个“苦”字的“口”部首内,还写有一个“苦”字。“人人苦,有苦难言,这是当时生活在上海的人们沉痛、愤懑的控诉。”曹隽平说。

小小的留言集,凝聚着一个时代的沉痛、无奈与奋发,也让曹隽平开始关注这47位留言者的命运。10多年来,他多次寻找这些人的下落,却仅找到了署名为王桐柏、王永川、抱一、陈映霞、瞿曾传、韦彦生等人的些许线索。而名单中的谈崇基、陈遂卿、刘文绪、陈鉴全、梁逸、章企淑、陈道湛等41位留言者至今仍音讯全无。

“王桐柏在解放初去了台湾;王永川参加抗战到了郑州,并写下了《日寇轰炸郑州目击记》;‘抱一的墨迹与民国著名油画家、教育家陈抱一的落款极为相似,多位留言者擅长绘画,是否为陈抱一弟子也未可知;网上有与留言者瞿曾传同名同姓的信息,据上海近郊崇明县庙镇官方网页地方史资料记载,1988年,瞿曾传已去世,其爱人探访其生前创办的一所小学并捐赠书籍;我还查到一个和留言者同名的韦彦生,抗战时在湖北阵亡。”

有一位名叫陈映霞的留言者,与当年上海清心中学(今市南中学)的美术老师陈映霞同名。曹隽平查询得知,清心中学是一所百年老校,1937年8月13日淞沪会战后曾迁入法租界和英租界,抗战结束后才迁回原址。“留言本中有不少英文留言,学生们艺术修养很高,我认为这些师生很有可能来自教会学校——上海清心中学。”

“我常常在想,他们当中或许有不少人投入到抗战的洪流中献身祖国,而幸存者也许已投身建设祖国的大军中。如果还在人世,也是九十多岁的老人了。我曾在高校从事书法教学10余年,每期新生的第一堂课,我都会拿出这本留言册给学生们欣赏,希望他们永远记住那段历史。”曹隽平说,他一直在寻找,在追问:“78年前淞沪会战中分离的师生们,如今你们在哪里?”

事后据明星说:“稿件发布时,也曾经有不同的意见,后来领导认为曹隽平搞书法又玩收藏,一定是位老馆长,最后说‘我们就满足这位老馆长的心愿吧!”新华社报道发出后,朋友圈热闹了几天,又跟以往的报道一样安静下来。

四、美国来信

2015年9月16日晨,我在朋友圈发布了一个信息:周末将赴上海博物馆参观砚台展览,是否有同行者?其实我的内心深处是想借看展的机会,到上海找公安局调查留言本中相关人士的信息。也就是在这天上午十点,我正在开会,摆在桌上的手机一震,邮箱来了一个邮件,点开一看,上面赫然写着:

隽平先生:

我的亲戚崔希俊先生看到了“淞沪会战中的47名师生,你们在哪里?”这则新闻,告诉了我大姐瞿滢女士及我的姐夫赵志煦博士,后来我在百度上查到了这则新闻。

我本人曾经任职机械工程师,从事航空与太空方面的设计工作,我曾经在1973年到1974年与家兄住在南美洲阿根廷一年。

我的父亲是瞿曾传,已于1972年过世,母亲徐愫仪于2010年过世。1947年因为先父生伤寒而到台湾养病,我父母没想到会住在台湾生活下来。

因为五天以后要到新加坡两个星期,所以来电邮的话可能要从新加坡回来以后。

附上我父母1939年在上海时的结婚照片,原来是黑白的,翻成彩色的。

敬祝

康泰

瞿纬敬上

由于时间差,邮件显示对方的时间是“2015年09月16日 05:10 (星期三)”,在此之前,虽然在网上查到过瞿曾传的妻子“徐愫仪来探访其生前在当地创办的一所小学,并向该校捐赠书籍”,但是因为瞿曾传的书法和留言没有什么特色,我并没有对瞿曾传抱有太大的希望,我怎么也没料到时间过去78年,瞿曾传的儿子会从大洋彼岸来找我。姓“瞿”的人本来就少,个人背景与“瞿曾传”吻合的更为难得,信中说“我的父亲是瞿曾传,已于1972年过世,母亲徐愫仪于2010年过世。1947年因为先父伤寒而到台湾养病,我父母没想到会住在台湾生活下来”。瞿纬又随信附上了他“父母1939年在上海时的结婚照片”,我赶紧回家找到留言本上瞿曾传贴在上面的照片进行比对,确定的确是同一个人,心中的石头落了地。瞿纬又补上一封信告诉我:“我姐夫可能在十月会去上海。”

我按捺不住内心的激动给明星打电话,告诉他留言本中“瞿曾传”的儿子来信了,我这个周末将去上海。明星听完也非常惊喜,当场表态:“我向领导请示,争取陪你前往上海采访。”

2015年9月18号,我又收到瞿纬的来信。

隽平先生:

谢谢您的信,看到先父1937年的留言及照片,睹物思人让我有机会遥想当年的情景,相信当年的47名师生多数已经作古,您们的用心令人敬佩。

我们父母有五个子女,大姐瞿滢,二姐瞿樑,三姐瞿珊,长子瞿经,我(瞿纬)排行老夭,我与家兄是双胞胎出生在台湾,都是机械工程师,我们离开台湾已经四十多年,家兄现在住在南美洲的智利。

这两天因为马上要去新加坡有点忙,匆匆写就,

敬祝

康泰

瞿纬 敬上

(附上我在纽约附近工作时和室友合照,中间的就是我。)

由信中可知瞿纬除了哥哥瞿经,另有“大姐瞿滢,二姐瞿樑,三姐瞿珊”,为扩大影响方便寻人,我通过老朋友——著名电视制片人杨晖联系了东方卫视,又通过湖南金鹰电视报刘欢乐联系了《新民晚报》,明星也为我对接了新華社上海分社和《澎湃新闻》。

第二天,我拜访了时任湖南新闻出版广电局局长朱建纲同志,向他汇报了留言本的有关情况。朱建纲同志是位非常有情怀的领导,他当即叫来湖南卫视新闻部负责人杨壮,请他安排湖南卫视驻上海站记者和车队配合我的工作,并拍摄相关资料留存。因为留言本中“裕和”曾经写下两个字“干吧”,朱建纲同志说:“这个题材非常好,如果拍电视剧,题目就叫《干吧》!”

五、上海寻人

我和明星于9月20日抵达上海,刚到宾馆,东方卫视的记者虞之青和龚承一已经在大堂等候多时,采访立即在大堂进行,次日清晨在东方卫视和上海电视台播出。

9月21日上午,我在虞之青和龚承一的陪同下,来到淞沪会战纪念馆,馆长唐磊先生接待并亲自讲解。东方卫视当天中午播出后,北京电影学院徐化雨导演打来电话表示想将留言本的题材拍成电影。

留言本中王世垓的留言后落有“上海大沽路380号”的地址,经查询至今仍有这个门牌号码。9月22日,我与明星、澎湃新闻记者徐明徽根据地址去寻访,果然还有大沽路380号,但已经改成了一家小饭店。饭店的老板并不清楚380号的来龙去脉,我颇有些惆怅:“78年来,这里发生过什么事情?王世垓去了哪里?他的后人在哪里?”

我们决定进店吃午饭,饭桌上我们比对着各种线索,讨论着各种可能,我说:“将来如果拍电影,就从我们这餐午饭开始,画面上我们正在其乐融融地吃饭,一声炮响,画面切换到1937年的淞沪会战……”

尽管东方卫视、上海电视台、澎湃新闻、《新民晚报》都对留言本做了报道,在上海刮起了一阵“留言本”的风暴,我也陆续接到了一些上海热心市民的电话,可当上海的媒体朋友跟公安部门联系时,公安部门婉拒了我们的查询要求。

我只好悻悻地踏上了返回长沙的高铁。在高铁上接到了两个电话,又让我兴奋起来。一个电话是中央电视台《等着我》的记者打来的,记者一再向我表明《等着我》与公安部门有密切的联系,请我与节目组配合,相信他们能够找到有关人物的线索;另一个电话是华东师范大学退休教授刘善龄先生打来的,他告诉我:他看了报纸后,深为感动,已经找到了瞿曾传的一些线索。刘善龄先生通过检索《申报》解放前的电子版,查到了瞿曾传的一些情况:瞿曾传生于1914年,1927年7月6日5版《申报》刊载有“复旦中学部录取新生瞿曾传”,可知瞿曾传1927考上复旦中学部,1934年从大夏大学毕业,因为一个亲戚在甘肃任民政厅长,于是投奔到甘肃担任永昌县政府第一科科长。1936年红军攻打永昌县城,县长逃跑,瞿曾传据实向甘肃省政府汇报后,被任命为代理县长,这一年瞿曾传只有22岁。

从上海回来,9月24日我收到 了本文开头的那封来信,信是瞿纬的双胞胎哥哥瞿经写的。瞿经、瞿纬1949年出生于台北,20世纪70年代先到南美洲的阿根廷读中学,后在留美的姐姐瞿滢的帮助下赴美留学。瞿经在信中还告诉我一个振奋人心的消息:“我大姐夫妇将于十月从美国赴上海,届时也可以和他们联系和商谈!”

那一段时间,瞿经、瞿纬兄弟估计也在喜悦和兴奋中,不断给我来信。过了两天,瞿经又来信:

隽平先生:

非常高興收到電郵,今天因雜事紛擾,只能盡快回覆。

我現在是住在南美的智利,與國內的時差11小時,最近又發生八點四級強震,居然幾乎沒事!

因為防震做得好。

實在忙,無法長談,我這裡難以置信的是竟然家裏還沒有電話,問題是電話公司來安裝了七次卻一次也沒裝成,原因是住在市郊,電話公司光纖或電纜一直混淆,必需光纖的卻每次都找人來裝銅線,這件事困擾了八九個月未解決。

今天無法回答完了,只好說,我大姐在十月二日晚要到上海,十月三日即可與她聯絡,她的上海電話是21 4277****,這裡現在必需停了,有空再談!

瞿經2015年9月25日

信中瞿经先是报平安,告诉我“最近又发生八点四级强震,居然几乎没事”,随即又提及电话线拖了八九个月都没装好,可见智利公共设施的落后。

只隔了一天,瞿经又发来一封长信。

隽平先生:

今天早上收到電郵,非常高興,關於我大姐瞿瀅女士,她住在美國舊金山灣東邊、柏克萊城以北的**城一處風景絕塵的山巔,電話是美國 510 *** ****,她們的電郵是g***@yahoo.com 。

關於我姐赴上海的事,今晨我已與她長途電話聯絡,他們夫婦將在十月二日晚上到達上海,所以與您見面不成問題,和記者談談也沒有關係,終究這是件好事,我們都樂觀其成,希望這件事我們能夠做得盡善盡美;一段慘痛的歷史,當時所付出的代價是許多的無辜生命和罄竹難書的罪行,我們應該緬懷過往,期待的是災難永遠成為過去!

電郵上提到您是湖南人士,很巧的是我們有一位尊敬的長者也是湖南人士,她是當年辛亥革命先烈黃興先生的長女黃振華女士,他們的關懷和照顧我們永遠地銘記在心和感謝.

關於我父親在1937年是做甚麼,這件事在見到我大姐時她會說明,因為在此之前,抗戰尚未爆發前,他就曾經赴甘肅省的永昌縣當過不太久的代理縣長,而後來我家在崇明的故宅,因有一百餘間房子,我父親就在該屋裏創辦了一間小學和一所中學。至於他的背景,我們的祖上是反清的明末遺臣瞿式耜,至今桂林的疊彩山還有紀念他壯烈成仁的遺跡,到了清朝乾隆年間,我家在常熟已經是除了皇宮之外藏書是全中國之冠的家族,電腦搜尋後可以找到許多這方面的資料,在此不再贅述父親是這樣,母親則是明初中山王徐達的後代,日子煙遠,都是過去!

我大姐說,您是書法大家,真不簡單,以後可以好好談談,今天是週末,我要下班回家了,希望大家都能圓滿!

瞿經2015年9月26日

在这封信中,瞿经提供了三个重要信息:一是瞿曾传在代理永昌县长后不久,就回到故乡,因为“我家在崇明的故宅,因有一百余间房子,我父亲就在该屋里创办了一间小学和一所中学”;二是“我们的祖上是反清的明末遗臣瞿式耜”;三是“清朝乾隆年间,我家在常熟已经是除了皇宮之外藏书是全中国之冠的家族”。这里所说的藏书楼便是著名的“铁琴铜剑楼”,是清代四大私家藏书楼之一。

六、握手上海——瞿滢夫妇回国

2015年9月28日,我第一次接到瞿经、瞿纬的大姐瞿滢的信,信中明确告诉我她将于10月2日抵达上海。

曹先生, 你好。

我是瞿经、瞿纬的大姐。 我将於十月二日晚抵上海,在国内会停留至十一月三十日返美。我在上海的电话是:? 6277****。手机是:? 1891856****。地址是:? 西康路 1518 弄 14 号 **** 室 ( 半岛花园 )。到时欢迎与我联系。祝你中秋快乐。上海见。 瞿滢

时间转眼到了2015年国庆节,瞿滢夫妇从美国回到上海家中。10月4号上午,我在东方卫视记者龚承一、澎湃新闻记者徐明徽、我的大学同學杨万里(当年跟我一起在上海城隍庙买留言本)的陪同下,来到瞿滢位于上海西康路的家中。瞿滢此前已经得知父亲22岁就担任代理县长的信息,她激动地说:“感谢曹先生,改变了我对父亲的印象,我没想到父亲是这样的伟大。”

瞿滢告诉我从1985年开始,她的先生赵志煦教授每年都会应邀回国讲学。她有个表哥崔希俊在加拿大,是崔希俊在上海的亲戚看到新华社的报道转告他:有人在找“瞿曾传”。

根据瞿滢的讲述,我们得知,1937年9月28日,瞿曾传在给叶佩荛写下“愿你年年岁岁,永乐康宁”后,黯然离开上海,前往大别山抗日(图中落款1936应为笔误)。在大别山,他邂逅了明代开国大将徐达的后人徐愫仪,恋爱两年后于1939年结婚,1940年春生下女儿瞿滢。1947年,瞿曾传前往台湾定居,1949年在台湾生下双胞胎儿子瞿经、瞿纬。

据瞿滢说:“我是1947年跟着父母和外婆来的台湾,我外公1949年1月曾经乘太平轮来投奔我们,但是轮船撞沉死了1000多人,我外公没有能够到台湾,永远离开了我们。我们家很有钱,那个时候就买了一栋三层楼的房子,但是到了1951年,台湾的共产党员几乎全部被杀害,我们家二楼住了一个共产党员,我父亲因此受牵连被抓进监狱关了9个月。出来以后我父亲就变了形,从此沉默寡言。”瞿滢还说:“其实我们家那个时候还有煤矿,但是后来煤矿垮了,欠了工人的工资也发不出去,有一天我听见我爸爸妈妈在厨房里商量,准备去煤矿上吊自杀,我听了赶紧告诉外婆,外婆对他们破口大骂,说:‘家里还有这么多孩子,你们死了孩子怎么办?”

瞿滢继续说:“从此以后我们家越来越穷,穷得只好卖线装书。我初中毕业的时候,班上照合影,我的裙子都是找人借的。1965年,我考上了美国留学,家里交不起学费,我父亲说他去借学费,他清早出去,半夜才回来,没有借到一分钱。后来还是我做了一个暑假的家教,攒了一千多美金,才搭了一艘商务轮船,睡在轮船最底层的员工休息室。”在美国留学期间,瞿滢遇到了后来的丈夫——赵志煦教授。两人结婚后,陆续将弟、妹四人带到美国留学。1972年瞿曾传逝世后,瞿滢又将母亲接到了美国,直到老人家2010年以百岁高龄离世。

关于父母,瞿纬曾经给我发来一篇短文《执子之手,与子偕老》,专门谈到他父母的感情:

我母親一年多前以接近一百歲的高齡過世了,她一輩子身體健康,一直到過世前幾年身體才比較差,這可以說是她的幸福,也是我們做子女們的福氣。我與家兄雖然是晚來子,但是她的健康長壽也讓我們能有幸能夠在許多年裡都能看到她。

我父親過世三十八年半以後我母親過世,他們也像很多老一輩的人一樣,平常彼此感情不外露,我甚至沒有看過我父母牽手過,父親過世得相對的早,我們做兒女的只能惋惜但是也無能為力,所幸我母親看起來也接受這個事實,平常仍然快快樂樂的,我們兒女與母親也無所不談,相信我們做子女的在母親心目中已經代替了我父親,這讓我們在喪父以後有一點小安慰。

最近我與家姐聊天時又談到我母親,我姐姐突然談到十幾年前我母親告訴她自從我父親過世以後,有些只能和我父親講的話在我父親過世以後再也沒有人可以講了,聽了以後知道在這之前我是沒有想到這個問題,但是並沒有意外或是吃驚。相反的我為父母高興,他們彼此的相知相依正是我們兒女或是朋友應該羨慕的,誠然夫妻之間的感情與父母、兄弟姐妹、兒女或是朋友之間的感情是不一樣的,我母親在我父親過世三十幾年以後仍然保持對我父親的感情,我們子女們對母親的感情並沒有代替父母之間的感情。

在生活上很多時候我們以為對一件事情一開始自以為了解,過一段時間發覺有了新的看法,我母親對我父親的感情我沒有體驗,隨著年齡增長,我可以漸漸理解,可惜我已經沒有機會再和我母親談天說地了,也許有些只有母子之間可以講的事情因為我的粗心大意把可能的機會永遠丟了。

當讀到詩經邶風中的四句話:“死生契闊,與子成說;執子之手,與子偕老”曾經感動不已,這是多麼平凡又可貴的十六個字,我想母親在寡居的幾十年裡她在精神上與我父親仍然是“執子之手,與子偕老”,現在他們如果已經到了另外的世界裡,我真希望他們在那裡又相聚相伴的“執子之手,與子偕老”。

我與瞿滢相见的节目很快在电视中播出,上海和各地很多朋友都看到了新闻,朋友们都对我的寻人充满希望。瞿滢在父亲去世43年后得知这些意外的信息,也非常愉快,她很快给我来信:

小曹:

谢谢你专程来上海看我们,又让你破费,十分过意不去。

上海卫视、湖南卫视的采访还算顺利,也让我们长了些经历。当晚看了采访播放,画面和内容都令人满意。我们在上海的亲友们也看到节目,都来电话称才知道我们已来上海。现在的信息手段真快!

我们已略看了你的“抱朴求真集”,你在内页还节录了瞿纬给你去信的句子,很精彩。等回美后再仔细拜读。

因为昨天上午一时事多,没把采访朋友们的姓名记录下来,只记得澎湃新闻社的徐明徽小姐和你的学生易成武,如果有空,请把他们的姓名也告诉我们。

祝

秋安!

瞿滢,赵志煦

瞿滢不仅送给我她的画作,还索要我朋友的地址姓名,老辈人的真诚与风骨令我感动不已。

七、留言本的其他线索

此后刘善龄教授陆续发来他通过《申报》查询到留言本中其他人的一些线索:

1.留言本的主人叶佩荛曾经担任某私立中学教导主任,1937年5月17日叶佩荛还曾与留言本中的谈崇基、徐明朗参加慈善捐款一元。

2. 1929年11月13日章企淑参加上海市校运动会女子立定跳远决赛获第一名,1935年12月2日又获踢毽比赛冠军。

3. 1936年5月8日上海各界捐款购机祝寿·陈遂卿捐款一元。

4. 1935年10月18日陈映霞与顾云阜订婚, 淞沪会战爆发前一天,1937年8月12日,国立上海商学院公布录取新生名单有“陈映霞”。

5. 1936年10月20日上海市社会局公布十五届小学教员名单有“夏同祚” ,说明夏同祚是小学教师。

6. 1937年1月6日二批赴美学生“黃炳坤”赫然在列。

7. 1937年8月27日上海市地方协会收到捐款公告第一号王世垓、汪原成捐款五元五角,叶佩荛、谈崇基、徐明朗、陈遂卿、王永川均捐款一元。

8. 1938年11月28日节约救难会徐明朗捐款二角。

9. 上海市商会社会童子军招新团员,梁逸成功入选。

刘善龄先生在与我们联系几个月后,终于忍不住说:“曹先生,其实我早就知道你,我曾经读过你的文章!你写的《书画兼擅的光绪督陶官唐基桐》,里面写到唐基桐与程门合作象耳樽送给江西巡抚刘如璋,刘如璋是我的曾祖父。我几年前看过这篇文章,一直觉得你的名字很熟。”

八、《三湘都市报》的重磅策划

我从上海回来后,中央电视台《等着我》的记者虽然查到了一些线索,但记者在2016年春天将资料上交后出国留学,从此杳无音讯。这期间,我的同学杨万里去了美国伯克利大学做访问学者,经我联系,入住瞿滢家中。

这些年,也有人问过我,你到底要寻找什么?也许最初是因为好奇心,但更多的应该是家国情怀。淞沪会战是上海人的痛,抗日战争是中国人民的痛。随着追寻的深入,随着与瞿家交往的深入,关注和支持我的人也越来越多。我身上的使命感在不断地加强,我想拍电影的梦想越来越大。时间刚好过去两年,2017 年 9 月 24 日瞿经又来了信:

曹隽平先生:

您好,這幾天和我現住洛杉磯的弟弟聯絡,他告訴我你們有電話聯絡。在海外的人生的道外一路前行,這是我流浪天涯的歲月中最為特別的遭遇,本來,人在異域殊方不可能會有機會關注到發生在父母七、八十年前的往事,更不可思議的是消息來源竟然是我平生素未謀面,年紀比我們還大的外甥,至於我們的父母地下有知,對於當年顛沛流離的浩劫,自然也不可能會預知七、八十年後這段血淚斑斑的往事會被再度提出和紀念。

我現在是流落到南美洲的智利,誰也無法預料,居然會在這片海角蹉跎了近二十個寒暑,一切的喜、怒、哀、樂都點滴在心頭,職業則早已是商人了!

關於寫文章的事情則是,在智利,我也曾經寫過許多散文刊登在《智利僑訊》、《旅智華聲》和《小人物》雜誌,十多年來總有一百多篇,如今《僑訊》和《小人物》都因缺乏經費在一年多前停刊;關於我寫文章,幾乎全不是一盞孤燈在夜闌人靜時分文思泉湧、振筆直書的結果,事實卻是大部分是在白天市囂吵雜聲中,思緒斷斷續續的情況下寫就!同時也有一些文章是緊急趕寫後當天馬上付印的!

至於文章的內容,要求主題正確,文辭希望優美,但切忌濫情或顯得無病呻吟,挺高興的是有些讀者打開雜誌的扉頁時往往先看我的文章後再看雜誌的其他內容,現在,停刊了,我也樂得清閒,希望有一天在國內的網站開一博客,但這不是當務之急。在明天,我寄電郵時,我倒可以附帶幾篇舊作,看看不妨!

最近的生活也不盡如人意,全世界的不景氣總使人感覺像是烏雲罩頂,努力而沒有收穫,本來,早屆退休之齡,可已準備閒雲野鶴般的享受清閒,如今這一切還是奢望;兩個星期前,一隻養了十二年半的小狗死了,這是無法避免的規律,心中還是有些戚戚然,家中目前還養了兩隻狼狗,原本不養狗的我們,卻為了家居安全而養狗。

知道大片《捍衛者》即將盛大公演,我們與有榮焉,在那段中國人的苦難歲月中,我們不可能忘懷在劫難逃的善良百姓,苦難終將遠去,大家都像是脫胎換骨般的升華。

匆匆寫了這些,明天電郵寄出,有事再聯絡。

瞿經 2017 年 9 月 24 日

我将这封信发给湖南日报高级记者、时任《三湘都市报》总编张茧,他是我多年的好友,一直在关注留言本的进展,当他听了我想拍摄有关留言本的电影时,说:“要不我来帮你策划一个活动,助推你的梦想?”

巧得很,半个月后,瞿瀅夫妇又回国了。由于赵志煦教授到北京拜访他的哥哥,我恰好要到北京出差,张茧立即组织团队经过周密策划,拿出了完整的系列报道方案。2017年10月11日,我与《三湘都市报》记者袁欣一同赴北京采访瞿滢夫妇,自此拉开了《三湘都市报》长达10期的系列报道。

2017年10月21日,《三湘都市报》以《寻找八十年前的战火青春》为题推出第一期关于留言本的报道:十五年前,他花三十元钱在上海买到一本淞沪会战的留言本。十五年后,他出三十万带头众筹剧本资金,欲拍一部中国知识分子抗日图存、报效祖国的电影。

此后,《三湘都市报》又陆续推出《“干吧”抗战呐喊今回响》《原来,我的父亲是个伟大的人》等九期报道。

因为湖南省新闻出版广电局局长朱建纲同志对留言本非常关注,《三湘都市报》特地派人采访了他,朱建纲同志说:“《三湘都市报》我是看着成长的,隽平有爱国情怀又有社会担当,你们能从小小的留言本中,挖掘出这么多故事,真是有心。”他强调:“这个素材非常好,里面有很多空间可写出精彩故事。如果改编成影视作品确实有意义,国难当头之时,知识分子忧国忧民的精神,值得我们宣扬。另外,它也是个拍影视剧的好题材,弄两三条故事线,三四十集电视剧是没问题的。”素材好不能浪费,这意味着对影视作品主创团队也提出了更高的要求,他进一步强调:“影视作品要以情动人,如对中华民族的关爱之情,同学朋友之间的友情,家庭的温情和亲情。另外,要营造出紧张氛围,观众观看时,看不见战场,却能时刻感觉到没有硝烟的战争。这个题材,水平不高的团队是拍不出来的,一定要找优秀的编剧、导演,做出精品。”在新闻出版广电行业工作多年,朱建纲有丰富的经验,他还建议:“其实除了征集编剧,还可以一起征集投资人和导演。比如一个好编剧,可以自己找导演、投资人,一个好创意,导演看到,可以找编剧、投资人,投资人看到好素材,也可以找好的编剧和导演。几道菜同时炒,更容易炒出一桌菜。”

关于瞿曾传一家去台湾定居的事情,瞿滢曾经提出疑问:“我们家在大陆条件那么好,日本人战败后,台湾刚刚收回,我父亲干嘛不留在大陆养病,而非要去刚刚收回的台湾?”

《三湘都市报》的报道同时在《新湖南》、今日头条、红网等媒体发布,在社会上产生巨大反响,陆续有电影制片商、编剧、企业表达了合作愿望,我的许多学生也表达了捐款意愿,洪江古商城愿意提供价值100万的赞助,并同意将拍摄地点放在洪江古商城内。

为此我还专门请瞿滢写了授权书。

授权书

兹授权曹隽平及其团队独家编写以瞿曾传一家为主线的留言本的剧本。

授权人? 瞿滢

2017年11月22日

对于《三湘都市报》的策划,湖南省委宣传部原副部长李凌沙专门写来评论高度评价《三湘都市报》的系列报道:

“寻找战火青春”彰显媒体责任担当

《三湘都市报》近期推出的“寻找战火青春”系列报道,引发社会舆论的广泛关注和好评。这个系列报道通过聚焦一本80年前的留言本,情节曲折地记录了淞沪会战时期一批青年学子在苦难与抗争中激越的爱国之情,紧贴今天时代主流,激发家国情怀,所以是一组把准了政治站位,讲好了感人故事,传播了社会正能量的好报道。

今年是我国纪念全民族抗战爆发80周年,也是南京大屠杀惨案发生80周年,党和国家在南京隆重举行南京大屠杀死难者国家公祭仪式的重要历史节点。抓好正面反映抗战历史,激发当今爱国之情的典型报道,具有特殊重要的意义。正是在这个关键时候,《三湘都市报》敏锐地抓住了“寻找战火青春”的独家报道题材,从11月21日起至12月14日止共推出了10期系列报道,将一段厚重的历史还原成可以触摸的画卷,既展示了那个年代爱国青年的救国情怀和必胜信心,又能激起今天社会和大众振兴中华的自信和豪情。这样就将报道的主题提到了新的政治和思想高度,讲好了感人故事。10期系列报道每期用一个整版或半个版的篇幅,以图文结合的方式,层分缕析的手法,丰富曲折的内容,将53名师友在1937年淞沪会战被迫分离之际,写下的字字铿锵的抗战心声及其背后感人的故事展现开来。加上对留言本收藏者15年来持续不断的执着寻找的重现,以及这次记者展开对国内和海外的多方寻求,最终得到的圆满结局逐次展开,一环扣一环地给了读者一次次感人至深的心灵震撼。而且报道的过程中还特别强调互动,每期报道均设有互动环节,这促使报道推出后不久就找到了一名在海外的留言者后人。而通过这位美籍华人的讲述,更进一步揭开了那代人因国难颠沛流离的故事。整个系列报道文本细腻,寻找过程生动感人,具有很强的吸引力和感染力,从而提升了报道的正面引导作用,激发了家国情怀。正如上所述,整个系列报道题材独特典型,寻找过程情深意切,使读者在报道浓厚的故事味和历史的思考中,情不自禁地激起对先辈们爱国情怀的敬仰和怀念,同时自己的内心也就产生出对今天幸福的珍惜之感,对强大祖国的报答之情。正是这样,报道一经推出就得到社会各界高度关注和强烈反响。这包括留言者后人从美国回来与记者在北京约见,题材获得了影视公司支持并初步定下编剧,许多读者积极响应加入众筹,等等,都是强烈家国情怀的具体体现。这种宝贵的情感必然随着故事的发展教育更多的人,正如系列报道结尾之处《记者手记》中所说的:“这样的民族记忆,如何保存延续,如何感动更多人,尤其是今天的年轻人,是一个永恒的使命。”

从以上的回顾中我们还感到,这一系列报道还体现出了主流媒体一份责任的担当。因为这个系列报道不仅仅是在寻找留言者,寻找故事的编剧,更是在记录一代人的苦难与抗争,记录时代风云和独有风范这样的民族记忆,为我们今天进行中华民族的伟大复兴展现历史的观照,这也正是我们主流媒体的政治责任和社会责任之所在。”

尽管最后由于资金问题,暂时没有找到合适的投资方和理想的编剧,但我一直没有放弃将留言本拍成电影或者电视的想法。关于此剧,我的基本理念是:以瞿家为主线索,拍摄一部反映淞沪会战80年以来,知识分子在颠沛流离中,回归祖国、报效祖国的电影或电视剧。

九、不是尾声——瞿滢夫妇湖南行

2018年5月11日,赵志煦、瞿滢夫妻俩应邀抵达长沙,开启湖湘文化之旅。湖南都市频道记者向莹颖陪我赶到长沙南站迎接,开启了全程报道。5月15日,我请了公休假,特地陪两位老人到张家界。天门山之行,尽管老人已经七十九岁,但身体特棒,精神抖擞,下山时连说“不虚之行。”从张家界回来,赵志煦、瞿滢夫妻俩又跟我一起到了我的家乡湖南郴州,拜访了我的父母,又到大山深处看望了我的农村学生李艳红。临别时瞿滢塞给李艳红一个红包,还特意叮嘱她买个手机,以后可以在微信里交作业。

从2002年我在上海城隍庙地摊上购得淞沪会战留言本,发现瞿曾传等53人(见篇后注)的血泪留言,到2015年新华社向全世界发文,在茫茫人海中找到大洋彼岸的瞿滢一家人,这本身就是一段跨越时空的传奇。在这个寻找的过程中,我有过兴奋,有过黯然神伤;有过期待,有过失望。每当有新的希望发现,或者好消息到来我会异常兴奋,似乎又看到了希望。这不仅仅是我收藏中的一件奇事,在寻找的过程中,我对人生的许多认知也在不断地升华和改变。在此之前,我从来没有体会到一个离开祖国没有根没有魂的华人的感受。

2021年5月2日,瞿纬告诉我,他的哥哥于昨天傍晚因心脏病去世了。据说“晚饭前觉得有点不舒服,跟嫂子说我去床上躺一会儿,过了一段时间,等我嫂子去看他,人已经停止了呼吸”。那一刻,我有一种莫名的伤感,仿佛逝去的是我多年的朋友,是自己的家人。我曾经无数次在不同的场合朗诵瞿经写给我的信,我期待有朝一日能够跟他在国内见面,但这一切都已成梦。

瞿家兄弟都是机械工程师,瞿纬从事飞机部件设计,瞿经则参与履带设计等工作,但瞿经较早退休,与妻子定居智利。虽然是工程师,但不愧为名门之后,他们两个都有写作的爱好和天赋,我收到了他们写来的文章。从他们的过往中,我看到了海外华人的别样人生。

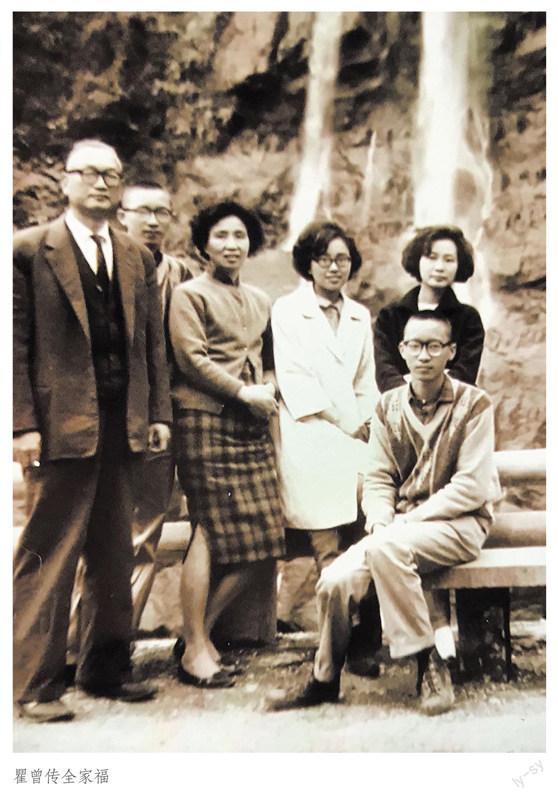

在七年的交往中,瞿滢和瞿纬也陆续发给我一些他们家里的照片。其中有三張全家福,一张全家福瞿经、瞿玮还在婴儿时期,另两张是他们少年时期的合影。瞿滢还发了一张她与父亲的合影,以及父亲在台湾的两张单人照。所有的照片中,瞿曾传都是一副不苟言笑的模样,晚年的瞿曾传郁郁不得志,更显得落寞。

瞿纬发来了他与胞兄婴儿期间和成年后的合影,也有兄弟俩与父亲的合影。照片中还有徐愫仪和瞿纬及孙子瞿德浩的合影,慈祥的老人满脸的幸福。

每次看到这些照片,回忆与瞿家人的一段段交往,我不禁浮想联翩。有时候,我就像当年的祥林嫂一样,逢人就讲述这个传奇。我经常跟朋友们说:“我从一个业余书法爱好者走到今天,当了主编,写了字库,发表了那么多文章,我已经无憾了,如果说还有遗憾,唯一的遗憾就是留言本还没有拍成电影。”

当我写完这段文字,或许正在看文章的您,就是那个帮我圆梦的人。

(注:留言本中最后确定的人数是53人,此文不同阶段的报道对留言本中的人数写法不一,是因为随着解读的深入,不断有新的发现。笔者为保留报道原文的真实性,故未做改动。)