关键词:信息加工理论 寒山诗译介 选择倾向性

一、引言

20世纪五六十年代的美国和欧洲,“垮掉的一代”和“嬉皮士”盛行,形象生动地凸显了这一时期西方年轻一代的精神面貌。然而这场轰轰烈烈的欧美反主流运动的精神来源却是中国的寒山诗。寒山诗在中国传统社会并未被正统文人所接受,这一情况直至《全唐诗》的编写才得以改善。从故国“只为知音寡”的嗟叹唏嘘,到异国“忽遇明眼人”的酣畅淋漓;从中国文学多元系统中的“边缘”角色,到美国翻译文学中的“经典”地位,寒山诗成功践行了其“即自流天下”的神奇预言,从而成为国际文学史上“一个特殊的现象”。a当代中国的崛起离不开优秀传统文化的支撑,优秀文化作品外译是推进中国优秀传统文化走向世界的重要一环。寒山诗作为中国传统文化外译的经典案例,借鉴认知心理学成果对其成功译介进行分析,有助于从新的角度理解这一译介活动的成功因素。

二、认知信息加工模型简介

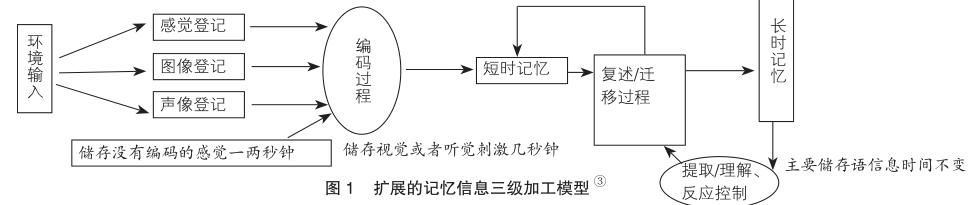

当代认知心理学将人脑比喻为计算机。这一隐喻也是认知心理学符号操作系统范式确立的前提和基础。根据这一观点,认知心理学把人类的信息加工过程比拟为程序的操作。沃夫(Waugh)和诺曼(Norman)1965年提出记忆的双储存器模型,即记忆包含两个储存器:初级记忆(primary memory)和次级记忆(secondary memory)。1968年阿特金森(Atkinson)和谢夫林(Shiffrin)提出记忆的三级加工模型,认为人类记忆系统中存在三种信息存储器:感觉登记器(sensory register)、短时存储(short-term storage)和长时存储(long-term storage)。b随后,二人进一步提出了扩展的记忆信息三级加工模型,参见图1:

扩展的记忆信息三级加工模型表明人类的信息加工主要包括三大系统:感觉登记器、短时记忆系统和长时记忆系统。其中感觉登记器起信息登记的作用,是人脑与客观世界的连接点;短时记忆系统是信息进一步加工进入长时记忆系统的枢纽;长时记忆则相当于存储器,分类、整合并储存各类信息,以供提取、反应、控制。该模型证明人类遇到新问题时会调动储存在长时记忆中的信息来回答和解决当前所面临的问题。这为解读译者行为和读者反应提供了新的视角,由此进一步探讨寒山诗的成功译介。

三、从信息加工理论的视角分析译者与读者的选择倾向性

(一)寒山诗风靡的时代背景

寒山诗在英语世界掀起一股寒山热潮,对美国的年轻人产生了巨大影响。20世纪70年代以后,美国进入后工业社会,科技发展迅猛,经济高度繁荣,各种社会思潮风起云涌。黑人解放运动、女权运动、越南战争极大地影响着美国年轻人的思想。战争带来的疮疤、对环境污染和社会秩序的忧虑以及对未来的迷惘,迫使美国人的世界观急剧转變。新的时代需求促使他们寻求新的艺术方法和题材以刻画这一时期的社会现状。陆续涌现出了诸如“黑山派(Black Mountain)”、“垮掉的一代(The Beat Generation)”、“自白派(Confessional)”等形形色色的翻译诗歌派别。这些派别各有主张,但其共同点是试图摆脱艾略特和新批评派所确立的“非个性化”的诗学原则,寻找新的、更富于弹性的开放型诗歌形式。d也正是这一时期,西方知识分子将目光投向东方。斯奈德评价:“当他的小说《在路上》于1957年出版之际,‘beat这个词在美国一夜走红,美国人开始意识到这是一个旨在打破所有陈规陋习的作家与知识分子一代。”e

文化上垮掉的一代的风靡现象恰如其分地刻画了美国人对社会现实的不满,对传统的挑战以及对未来走向的孤独与茫然。“容貌枯悴,布襦零落,以桦皮为冠,曳大木屐”的寒山子在众多译者笔下,成为一名极具特色、符合美国人心境的流浪汉形象。

(二)译者翻译过程中的选择倾向性

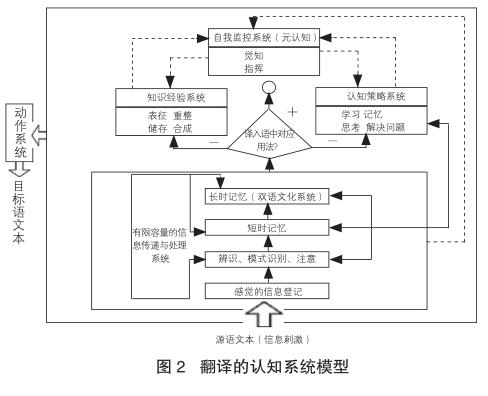

20世纪50年代以来学者开始译介寒山诗。加里·斯奈德( Gary Snyder)翻译了二十四首寒山诗,于1956年出版。杰克·凯鲁亚克(Jack Kerouac)在其自传体小说《达摩流浪汉》(The Dharma)中以斯奈德翻译的寒山诗为基础,介绍了寒山精神和禅宗顿悟的修行方式。二者对于寒山诗的成功译介功不可没。纵观寒山诗的译介历程,有以下五位最具代表的寒山诗译者:阿瑟·韦利、加里·斯奈德、伯顿·华兹生、赤松、韩禄伯。这五位译者均为英美汉学家,不仅有足够的英美文化底蕴,了解英美社会和人民生活现状,更对中国文化有着深刻的理解。换言之,在翻译过程中,他们所调取的长时记忆系统包含内容丰富的双语文化系统,能更好地把握原文意蕴和目标读者。下面以郑昭明提出的认知系统模型为基础,演绎译者的翻译过程,如图2所示:

源语文本通过感觉登记器,编码后到达短时记忆区,随后调动长时记忆中的知识储备辨别译入语系统中是否已有符合语境的对应用法。若有,则直接输出;若没有,则一方面调动认知策略系统,通过学习、思考、记忆等精致性加工方式将新语料存储在长时记忆系统中;另一方面调动知识经验系统,利用已有的知识储备分析当前信息,输出合理译本。自我监控系统(元认知)把握和控制整个认知过程。

以加里 ·斯奈德英译寒山诗为例。斯奈德深厚的双语文化底蕴,使得他既能理解中国道家精神的风韵,又能很好地把握读者需求。具体表现为: 二十四首译诗均与寒岩和禅宗有关,以内华达山为雏形勾勒寒山子形象,引发读者共鸣。斯奈德的大部分时间都是在加州北部山区度过的,他自己也承认他生活的西埃拉·内华达山就像他笔下人物寒山栖居的寒岩。f

另一方面,斯奈德的寒山译诗口语化特点十分显著。寒山诗诞生于格律严谨的唐代,然斯奈德却对格律没有过多强求,而采用自由体译诗。同时,他也采用了目标语读者更容易理解的方式翻译文化负载词,如将“莫知真意度,唤作闲言语”中的“真意度”和“闲言语”译成“real thought”和“silly talk”,“大半入黄泉”中的“黄泉”译作“the Yellow Springs”。由此观之,斯奈德并未完全按照原文本翻译,而是结合个人经历和目标读者的审美心理和阅读习惯,在翻译过程中进行改写,使其更易为目标语读者所接受。

由此可见,斯奈德深厚的双语文化知识在寒山诗的译介中发挥着巨大作用。他的早年经历以及英语文化背景使他更了解当时美国的社会现状和人民的诉求,同时作为一位知名汉学家,他的汉语文化知识储备同样丰富,这有利于他在译作中找到一个恰如其分的平衡点——既传递寒山诗的精神面貌,又很好地兼顾目标语读者的需求。

(三)目标读者文本信息提取的选择倾向性

语言理解反映的是听者或读者从语言符号表层提取深层意义的心理过程。它具体表现为听话人对说话人语言的理解始于接收来自外部输入的语言刺激,然后通过在心理词库中检索并获得单词的意义,随后再经过句法、语义(或语用)分析获得话语的意义或形成话语的概念系统。g认知心理学根据人类储存知识的特点将人类的长时记忆分为内隐记忆和外显记忆。外显记忆是指个体能运用记忆中所存储的信息,并能意识到记忆活动的过程,能够意识到自己正在积极地搜寻记忆线索,并把当前的刺激信息与提取出的信息内容进行比较以便能回忆出不在当前的事物的记忆。h总而观之,长时记忆系统中的知识储备是人类不断认识理解新事物、新概念的基础。

根据扩展的记忆信息三级加工模型,目标读者从长时记忆系统中调取已有的知识储备对译本进行理解。这时会出现两种情况:长时记忆中有相关储备时,目标读者可无障碍地进一步阅读;长时记忆中没有相关储备时,则面临三种选择:查阅相关资料了解异质文化;忽略异质成分;放弃继续阅读。根据目标语读者的文化背景不同,可以分为两类:拥有双语文化知识和仅拥有英语文化知识的人群。毫无疑问,两个群体的英语水平都优于其汉语水平,因此,异质性较低的文本对于读者而言更易理解、产生共鸣。这对寒山诗译本的影响则体现为两点:译诗选择和翻译策略。

寒山诗工于“旁征博引儒道两家典籍中的历代名人、要事与轶闻”,同时又善用“大量生动的禅宗隐喻”,然而,无论是韦利的二十七首,还是斯奈德的二十四首寒山译诗,均“排除掉用典、设喻多的诗歌”,而倾向于选择意象简单、语言通俗的描述诗人早年生活、田园风光以及山林幽居的诗作。i舍去典故繁复、设喻过多的诗歌,选用意象简单、通俗易懂的诗作弱化了寒山诗译的异质性,为目标语读者理解译本提供了便利。

同时,斯奈德对寒山诗的英译是充满美国本土地方色彩的,尤其是对寒山的描绘,正是以北美山脉为雏形的。j寒山诗的自然环境绝对没有达到敌意与暴力的程度,而斯奈德译诗中的自然却是苛刻的,具有侵略性的,即对人有敌意的。k如将“杳杳寒山道”中的“杳杳”译为“rough”;“淅淅风吹面”中的“淅淅”译为“whip”和“slap”。因为真实存在的北美山脉,斯奈德笔下寒山诗所要传达的精神意蕴对于读者而言,理解起来便容易了许多。

四、结语

在唐诗英译的发展进程中,本被“边缘化”的寒山诗在异国他乡掀起一股潮流,深化了美国诗歌对唐诗的容纳程度,同时又于新文化运动时期在中國本土受到重视。寒山诗在英语世界大放异彩这一现象与译者的翻译风格密不可分,译者与读者的相同文化背景使他们具有更为相似的选择倾向性。与此同时,读者在时代背景下较高的接受性也是斯奈德等人的作品得以成功译介的重要因素。

a 钟玲:《文学评论集》,时报文化出版事业有限公司1984年版,第3页。

bch梁宁建:《当代认知心理学》,上海教育出版社2013年版,第128页,第131页,第174页。

d 江岚:《〈唐诗西传史〉——以唐诗在英美的传播为中心》,学苑出版社2009年版,第267页。

e 区鉷,胡安江:《文本旅行与经典建构——寒山诗在美国翻译文学中的经典化》,《中国翻译》2008年第3期,第 25页。

f 胡安江:《文本旅行与翻译变异——论加里·斯奈德对寒山诗的创造性 “误读 ”》,《解放军外国语学院院报》2005年第6期,第64页。

g 王柳琪,刘绍龙:《翻译信息加工的神经网络模型研究——基于认知心理学联结主义范式的思考与构建》,《中国外语》2008年第5期,第83页。

i 胡安江,胡晨飞:《再论中国文学“走出去”之译者模式及翻译策略——以寒山诗在英语世界的传播为例》,《外语教学理论与实践》2012年第4期,第58页;乔治·莱考夫,马克·约翰逊:《我们赖以生存的隐喻》,何文忠译,浙江大学出版社2015年版,第3页。

j 宋一恒,廖志勤:《基于文化传播视角的加里·斯奈德寒山诗英译中的误译研究》,《名作欣赏》2017年第9期,第7页。

k 钟玲:《史奈德与中国文化》,首都师范大学出版社2006年版,第155页。

参考文献:

[1] 梁宁建.当代认知心理学(修订版)[M].上海:上海教育出版社,2013.

[2] Gary Snyder. A Place in Space: Ethics, Aesthetics, and Watersheds: New and Selected Prose.[M].Washington D.C. : Counterpoint,1995.

基金项目: 本文为西南科技大学研究生创新基金资助项目“传播学视域下的寇译鲁迅诗歌外副文本研究”(20ycx0051)研究成果之一

作 者: 李敏,西南科技大学在读硕士研究生,研究方向:翻译理论与实践。

编 辑: 康慧 E-mail: kanghuixx@sina.com