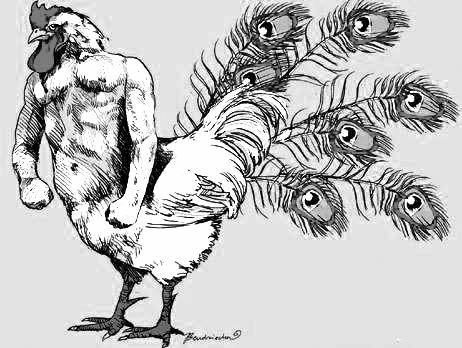

“名”是个好东西,很多人舍不得丢弃,反而会极其功利地去追求。項羽说:“富贵不归故乡,如锦衣夜行,谁人知之者。”乾隆皇帝到处留墨宝,号称“十全皇帝”。如今某些影星,对名的追逐更是不遗余力,会拍电影电视剧,还会唱歌,更能写书,仿佛入了演艺圈,什么都精通了。

但“名”也累人,看《武林外传》,有这样一个情节:吕秀才忽悠死了盗神姬无命,被朝廷封为“关中大侠”。这位酸秀才兴奋得不知如何是好,将“关中大侠”的铜牌挂在脖子上,随时示人。用“政府”发的奖金投身公益事业。让人在西凉河堤上刻上他的名字……没得瑟多久,奖金花完了,被捧上天的吕秀才,不得不为自己的虚荣买单。

三国时期,东吴大将军诸葛恪名重位高而功绩不多,总担心被人看不起,为建功扬名,在实力相差悬殊、条件不具备的情况下频频带兵攻打魏国,结果以失败告终。诸葛恪担心众官议论贬毁,于是对可能背后谤损自己的官员以种种理由捕杀。后来一位大臣设计杀死了诸葛恪,并灭其三族。为了虚无缥缈的“名”,诸葛恪害了自己甚至累及家族,实在不值得。

庄子说:“为善毋近名。”贤达者往往对名利看得很淡,拿得起,放得下,并适时去除“闲名”,这是做人的一种通达智慧。

洞山禅师即将辞世之前,对众僧说:“我在世间沾了一点闲名,如今躯壳即将散坏,闲名也该去除。你们之中有谁能替我除去闲名?”院里一片寂静,众人都束手无策。忽然,一个小沙弥走到禅师面前,高声说道:“请问和尚法号是什么?”话刚一出口,众僧都向他投来吃惊和愤怒的目光。谁知洞山禅师听了小和尚的问话,朗声回了一句:“好啊,现在我没有闲名了。”于是坐下来闭目合十,微笑着圆寂了。“你为什么要这样问师父?”有人问小沙弥。小沙弥含泪答道:“闲名误人。师父看淡闲名,我这样做就可以达成师父的心愿,除去他的闲名。”

季羡林在《病榻杂记》中,用通达的文字第一次廓清了他是如何看待这些年外界“加”在自己头上的“国学大师”“学界泰斗”“国宝”这三项桂冠的,他表示:“三顶桂冠一摘,还了我一个自由自在身。身上的泡沫洗掉了,露出了真面目,皆大欢喜。”这是一种参透人生的清醒,阅尽沧桑的悟见,更有包容与豁达的成熟。

有句话说得好,追求名声的人名声回避他,回避名声的人名声追求他。若将名声视为成功的标志,就会为它而努力奋斗,最终实现自己的理想。如果把名声看得太重,刻意追求虚名、浮名、甚至沽名钓誉,就会成为名声的奴隶,让名利蒙蔽了双眼,从而迷失了做人的方向。