一

蜀中小吃多。什么“龙抄手”“赖汤元”“麻婆豆腐”“担担面”……看得人眼睛发花不说,喉咙管里都能伸出爪爪来。

雨镇这个地方,最有名的是“夫妻粉”。这夫妻粉虽不见上书,不入菜谱,但说起来也是很有来头的。听老辈子们讲,早在前清光绪皇帝的时候,就起锅开了张。摊主是一个姓鲍的跛子和他的婆娘鲍罗氏。两口子手艺精湛,潜心经营,竟把那碗平平白白的粉条做得开了花;这开了花的粉条,又把千万张嘴巴弄得直“啧啧”,“啧啧”过后,又都吐出四个字来:硬是安逸!

碗头的粉条根挨根,大路边上人挨人。不久,这粉摊的名儿就传到二十里外的雅州府。于是,府大人便坐了八人大轿,专程到雨镇来吃粉。三碗粉条下肚,府大人顺着舌头拍案叫绝,问:“此粉何名?”这一问却把两口子问了一个跟头,不知如何作答。寻思好久,才道:“此乃贱民粗做的下食,无名。”府大人捋着胡须,微微一笑,又道:“此粉如是鲜美,岂有不名之理?来,本官今天便予你们正一个名!”说罢,差人取来文房四宝,当即就在那张活摇活甩的粉摊上铺上宣纸,落下三个字:“夫妻粉”。两口子如获至宝,叩头谢恩。第二天就找来凿刻高手,把三个字化在匾上。从此,这粉摊便日益兴旺,经久不衰了。

如今,这粉摊经过几代的单传,传到了鲍大勺手里,那手艺已经是炉火纯青了。

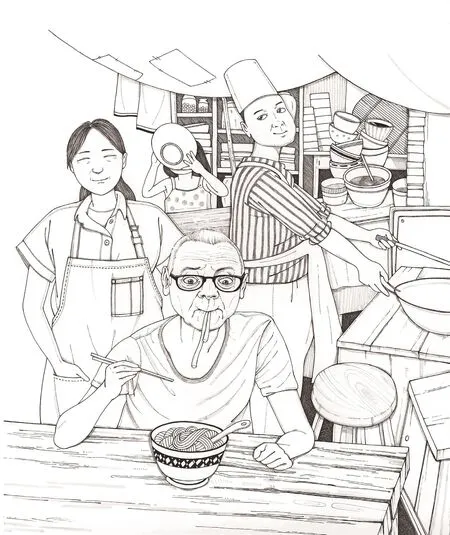

鲍大勺的婆娘无生养,因此,这粉摊上卖的是名副其实的夫妻粉。摊上只有两张案桌,是用四条长板凳支起的。为了找平,凳腿儿底下总是塞着几块瓦片儿。案桌周围参差不齐地摆着几把竹椅,几个方凳和几个石墩,那便是食客们的座位。旁边,是一张放调料、碗具、家什的条桌和一个泥炉。泥炉上架着一只深底铁锅。锅上没有盖儿,却横着一个钻着密密麻麻小眼的桃木压漏。因为夫妻粉的传统忌用现成儿干粉条,说是“干粉不鲜”;都是把粉面和好了,放入压漏里挤压,直接从眼儿里落水下锅的。这样,煮出来的粉晶莹透亮,有鲜气。这粉摊整个设在露天街沿上。因此,还用斑竹竿扯起了一张白布做篷。说它是白布,实在是有些不准确。因为上面补了四五处蓝布巴不说,还整个地泛了黄。只是由于人们视觉上的惯性,才认定它原来是块白布。不过,这倒并不重要。它照样避雨、遮阴、挡落叶、防鸟粪。总之,这粉摊是寒酸的。而且它还不处于热热闹闹的“正街”,而处于一条又窄又短的“背街”。

然而,人美不怕衣裳粗,好酒不怕巷子深。这粉摊天天都挤满了食客。座位有限场地无限,人们宁肯站着吃,从街沿这边站到街沿那边,也要来光顾。这和正街上那个叫“一枝花”的国营粉馆人稀客少的场面,形成了一鲜明的黑白反差。人多逼得手脚忙。两口子半天下来,裤档里都是汗。

是的,这粉摊有些与众不同:只卖半天。倒不是怕忙,而是要用半天去预备调料。饭靠火候,酒靠窖,百样佳肴靠调料嘛!这粉,绝就绝在调料上。

咋绝?酱油醋,葱姜蒜,味精白糖辣子面。这些普通的玩意儿它都下,自不必说。可有两样东西,却是外界人不大晓得的。那就是娃娃椒和雅鱼汤。

娃娃椒又叫母子椒,这是离雨镇十五里地青溪山上的特产。一般的椒,一粒就是一粒,可娃娃椒大粒上还背着个小粒,肉头厚,润色好,油气重;不但麻味浓,还有一股醉鼻舒肺的特殊香气。这娃娃椒在青溪山上只有几十棵树,夹杂在遍坡遍岭的普通野椒之中,而且,还专爱往那悬崖峭壁上长。所以,是不好得的。

雅鱼则是雨镇边羌江里的独产珍品。肉细嫩,且无刺,熬出汤来,又白又醉又鲜。清朝时曾是皇帝的贡品。因此,在当地又有御鱼之称。可是,这御鱼专生于江边激流拍岸处的石穴、石腔,像皇帝一样,深居简出。因此,得此物不但很难,而且,还有几分危险。历来夫妻粉的摊主儿都有“上青溪,悬采娃娃椒;下羌江,险提雅御鱼”的本事。不然,就当不了摊主。

然而,也曾有人把以上调料样样数数弄了个齐,但做出粉来,却仍然比不上“夫妻粉”。于是纳闷儿了,日怪!这是咋球搞的?他们不晓得,这料的齐全,还只是事情的一半,还有那怎样配料的另一半呢?

配调料也像和墙泥、抓中药一样,得严格地讲究比例,这就全靠人的摸索了。

如今的鲍大勺,是朗个在配调料?那是金口玉牙也问不出来的。人们只是传说着,说他都是五更半夜起来配,把窗户掩了,把门闩子上了,还要用屁股抵着门扇,连他婆娘都不许看。因为有祖训,配调料传男不传女,怕她们漏给了娘家人。女人们只能烧水、熬汤、收碗、抹桌子,招呼食客。

在鲍大勺这辈夫妻粉摊的食客中,有一个是最为精细的了。那就是糖酒公司退休的袁老头儿。这老头原是公司的品酒员,那味觉器官灵得令人吃惊。蜀中之酒,甭看商标,他抿几口就能叫出名;而且,酒里掺没掺水,掺了多少,是什么粮食做的,是何种香型,都能一一报出、用这张嘴来吃粉,那体验当然就比别人更为深、细,评价得也就更为中肯。这几年老头儿退休在家,嘴闲得慌,没那么多酒品了,就一头扎进了雨镇的小吃摊儿。这夫妻粉摊当然是常来的。他要像品酒那样,来细细地品一下雨镇的小吃风味。什么事情都是触类旁通,就像那花腔高音学京戏,弹三弦的学琵琶一样,打几个滚儿就会。很快,他就能把雨镇的小吃说得头头是道了。从心理学的角度看,这大概就是一种技能的正迁移吧。

“喂,鲍老板,”有一回,袁老头儿吃完粉,一边捏着根火柴剔牙,一边就对夫妻粉评起来:“这粉,入口酸辣,入喉麻辣,回味香辣,酸中有甜,甜中有咸,香中透鲜。安逸得很哟!我的舌头儿都差点吞下去了。”

鲍大勺犹如高山流水遇知音,自然惬意。一乐之下,便把自己那张竹马架搬了出来,给袁老头儿做了一个专座。只有他来,才打开。

随着生意兴隆,票子大把进,婆娘便来话了:

“我说,把这套破家什换了吧。马要鞍装,人要衣裳,这粉摊子也该伸抖伸抖了。”

“你晓得个球!肥狗有肉在毛里边,乌龟有肉在壳壳头。桌椅吱嘎,篷子补巴,这是祖训。”

鲍大勺说的这个祖训确实有。那是在旧社会,小本生意人,为了减少苛刻的捐税,在赚钱的同时,总是要把门面故意弄得寒寒酸酸的。以后就作为一条生意经,一辈辈交待下来了。现在时代不同了,但传统的车滚子还有惯性。你看这鲍大勺吧,他就还坚持着两个“凡是”:凡是祖上传下来的规矩都不能改。凡是……

“既不肯换摊子,那就多卖半天嘛,”婆娘忍不住又说,“大家都在向钱看,咱不当出头鸟,也别做排尾雁呀。”

“多卖半天?”鲍大勺觉得婆娘说话太可笑,“那找哪个去给我下江捉雅鱼?第二天还卖不卖了?”

“我说你就是个铁脑壳,三根砧子打弯了都打不透。离了红萝卜就不成席啦?没有雅鱼汤,就用草鱼汤顶嘛,北市上天天有,又好熬,省得又是那文火呀,细火呀,慢火的,弄得天天黑了睡不伸腰。”

这回,婆娘的话来得有点冲。

鲍大勺眼睛一鼓,想发火,但和婆娘的眼光一碰:又马上收住了。他就像放牛人深知牛性一样,深知婆娘的体性。这婆娘的体性就像牛,平日里温温顺顺,一旦发了毛,眼珠子一红,也是要踢人的。刚才他就看到了,婆娘的眼睛有些发红。于是,便赔了个笑脸,口气软软地:

“嘿嘿!这鱼汤怎么能换呢?祖上没这个规矩,再说,让人吃出来,不就丢人现眼了嘛。”

“你呀,就是……”就是什么,婆娘一时找不到合口的词儿,就跳过去说,“那些吃粉的,哪个不是窸窸乎乎,几个三下就搅完了?还像戏台子上吃饭呀,慢下慢下地品?孙二娘开黑店,用人肉包包子,不是看到几根什么毛,武松还吃不出来呢!”

“不会品?袁老头儿会不会品?”

“雨镇上有几个袁老头儿?他不来,又咋样?”

是的,就是袁老头儿不来,也不会影响夫妻粉生意的。夫妻粉名声在外,就是换了鱼汤,一般人马上也不会就吃得出来。特别是那一群一群来雨镇旅游、公干的人,他们晓得个啥?可是,鲍大勺还是不愿这么做。因为他看惯了袁老头儿吃完粉后那眉毛胡子一齐舒展的样子,听惯了他的“啧啧”声。似乎那就是最高的奖赏。还有,那么多挂不住相的食客,不能对不起人家。做食道的不能背了祖训去欺人,要不,是要遭天灾人祸的。想到这几层,鲍大勺有了底气。他决定,不管婆娘朗个猪吼狗叫,这换鱼汤的事,断然不能做。

婆娘拗不过他,最终只好骂一句了事:

“你狗日连这点形势都看不清,早晚有你着辣的时候!”

婆娘的话真还说准了。不到两月,鲍大勺碰到了难事:由于农村的承包越来越彻底,青溪山的林坡划给了十户农民。这一划,阵式就不同了。以前,归集体的时候,他只要同意队长、书记和他们的婆娘娃儿,舅子老妹到雨镇吃粉不给钱,就可以上山采它一大篓娃娃椒。拿回来焙干磨细,够用一年的了。可如今,各家各户的地盘里,特别是那些经济林子,都拦了刺墙,还插了不少“严禁入内,违者罚款”或者“此处下有夹子,危险”的牌子,让人一看就有些提心吊胆。要吃娃娃椒,只剩一条路:买。可是,现时的物价,又兴自调了。物以稀为贵,物以需为贵。娃娃椒对于鲍大勺来说,既需又稀,因此,人家就拿竹杠敲他了。要三十块钱一斤。天哪!比以前整整多了五倍。俗话说:要得你不挨,除非你不来。既然来了,总不能白跑一回,于是,一百二十块钱只拿了四斤椒子回去。

这事使鲍大勺很伤心。那十户农民,可以说每回到雨镇赶场,都要吃他的粉,吃过又都不止一次地竖起大拇指连声称道,如何如何的好,又价廉,又物美。还牵及到人,说鲍家两口子的品性也好,没有因为有块金招牌,就黑起心肠要食客的高价。可是,这些人的脸,朗个一下子都变了呢?手头有点娃娃椒,熟人熟事的,就能厚起脸皮说出那么高的价!

这一下,婆娘有话了:

“我说你龟儿没看清形势吔,你还不信。听我的话,莫球那么认真了。从明儿起,草鱼汤。这四斤娃娃椒,也别用了,留着自己吃。供销社那毛毛椒有的是,屁股一转就称得来。”

婆娘的一席话,像一串连锤,敲在鲍大勺的勺子上。作用、反作用,抵销、承受,最后,“嘣”的一声,鲍大勺那几块坚硬的支撑头骨终于碎了。

从此,夫妻粉摊起了一番大变化,桌椅板凳都换了新不说,还增了一倍,营业时间也变成了一天,还雇了个漂漂亮亮的待业姑娘来打杂活。

“嗬哟!硬是王大娘的皮蛋——变得个快耶!”一天,袁老头儿又来吃粉,人没到,声就到了。他把手上的鸟笼儿往旁边街沿的柳树丫上一挂,这儿鲍大勺便将竹马架放开了:

“你老快坐!”

袁老头儿稳稳当当地坐定,便吩咐道:“只消一碗。重红(多放辣子)宽汤(多点汤)、老火(要后捞的)、加点咸翘(榨菜粒儿、盐菜丝儿等带咸味的附料)。”这老头儿不愧是老食客,几句点词儿甩得抑扬顿挫,有板有眼。他这几天有点感冒,口发涩,鼻子也有些不通泰,想吃粉发发汗。

“来喽!—— 看稳!—— ”

婆娘接过鲍大勺下好料的粉,在空中挽一个花儿,右小腿一提,一收,再一迈,轻飘飘稳当当地把一碗粉落到袁老头儿面前。

袁老头儿吃完粉,觉着要打喷嚏,便忙从兜里掏出手绢儿来捂鼻子。“阿嚏”到底没捂住。也好,鼻眼儿通泰了许多。

“袁大爷,”婆娘边捡碗筷边问,“这粉味儿,你老觉得咋样?”

袁老头儿没马上回答。因为这时那手绢儿捂在鼻口上,他正使暗劲贴着鼻下往嘴唇擦,他要一次性完成,别让人看出什么洋相来。是嘛,一把胡子的人了,一定要讲究点老者风度。刚才“阿嚏”一声,已够不风度的了。如果再一下擦不净,那就更失体统。这道手续做完后,才说:

“好,好,当然是好喽!”

“好好!”鸟笼里那只虎皮鹦鹉也伸脖儿晃脑袋地学了起来。

婆娘得意地把眼睛一觑,斜着扫了一眼鲍大勺。那眼里分明藏着话:咋样?服没服?

鲍大勺装作没看见,却也暗自寻思起来:看样子,这椒和汤,都是换得的。连这老头儿都觉不出,何况那些只图饱肚子,吃招牌的人了。

当晚,两口子都扯扑打鼾地美睡了一夜。

没过两天,袁老头儿又来了。还提着那鸟笼,嘴里哼着一段不知哪个戏目里的川腔:

“耳听得,那半天云,轰隆隆地在响,看样子,五雷要抓你这,黑心郎。龙丑龙丑当那个一丑当……”

“袁大爷,你老来啦!”

婆娘老远就笑嘻嘻地招呼。

“来吔!—— ”

袁老头儿拿腔拿调地来了一个川腔叫头。随即照例地挂上鸟笼,坐入竹马架。

“你老今天来几个数?咋吃法?”鲍大勺问。

“今天,来两碗吧。轻红、紧汤、嫩火、一咸翘、一甜翘(糖渍黄豆瓣儿、糖渍洋姜粒儿等附料)。”袁老头今天叫得更顺溜儿。

“来喽!—— 看稳!—— ”这回是那漂亮的待业姑娘了。那嗓音脆生生的。不过,她不敢把碗在空中挽花,脚头子上也没那功夫,只是慢慢地端了过来,“大爷,这是头一碗,二碗随叫随来。”

“好!好!”袁老头儿欢喜得眉毛胡子都在颤。他一辈子无儿无女,一见哪个青年人对他和气,就会激动得气都出不赢。

袁老头儿弹弹指甲,慢慢地举起筷子,清了清喉咙,开始吃粉。

“窸乎”头一口,袁老头儿稍微顿了一下,紧接着就是第二口。这第二口一进嘴,他就久久地停住了。眼睛半闭,似睡非睡。住会儿顺顺舌头,住会儿咽咽口津。那样子,犹如天仙乍食人间烟火。

这老头儿咋的了?几个近处的食客投来诧异的目光。鲍大勺不由心头有些发紧。他晓得,这老头儿是在品味。于是,用胳膊肘儿撞了撞婆娘,又朝竹马架那边努了努嘴。那意思是:你看,今天怕是要翻船。婆娘向那边刮了一眼,摇摇头。那意思也很明白:你慌个啥?莫来头的。她心里有底:上回你袁老头儿都说好,这回,你还能……

两口子正寻思,就见那袁老头儿眼睛一睁,来话了:

“鲍老板,你过来一下。”

鲍大勺扯起围腰揩着手,心心慌慌地走过来:

“袁大爷,你老,有啥事儿?”

那声音又细又小。

“我说,”袁老头儿捋捋胡须,招招手,示意鲍大勺把耳朵贴拢来,“你这粉,朗个变味了呢?麻中淡香,汤中淡鲜,没有先头安逸了嘞。”

“这……什么都没……变,变呀。是不是,你老……”鲍大勺心虚,说话也磕巴起来。

这时,婆娘扭着屁股过来,膀子一抱,眼睛望着天:

“袁大爷,怕是你老竹马架垫在屁股上,把口味也垫高了吧?看样子,我们这淡水堰塘是不敢再留你这咸水鱼喽!”

“你,你这是什么话,”袁老头儿气得眼珠子都不活泛了,“千金难买良言一句,不是那个人,我还不说呢:我袁老头儿,不敢说尝遍了蜀中名吃,可川北这一百单八样摊食,我还是深知其味的……”袁老头儿越说越起劲,不知不觉声音大起来。

鲍大勺更慌了,忙把自己泡的那壶蒙顶茶拿过来:

“你老心静些,来,消消火。”

“哼!”婆娘不买账,屁股一掉,过去了。她操起捞粉的漏勺,故意在锅沿上拍得山响。这时,一只老花猫钻到条桌下,也被她踢了一脚,随口骂道:“快滚!你这老不死的猫,这儿没你吃的!”

这不是指着秃驴骂和尚吗?袁老头儿从竹马架上起来,气得嘴皮子牵着胡须一齐抖。他想骂,可到了嘴边的话又被抖回去了。唉,人老了就是这样,好多事情都力不从心,想骂都骂不出来。多窝火哟!他只狠狠地瞪了那婆娘一眼,取下鸟笼,愤愤地走了。

“喂!老人家,还有你一碗粉!”漂亮的待业姑娘远远地喊着。

袁老头儿没回头,也没答应,很快就拐过了前面的街口子。

婆娘有点纳闷:这老头儿头次没吃出来,这回咋就吃出来了呢?她粗心了,忘了头回老头儿是口发涩,鼻子不通泰。

从此,袁老头儿就再没来过粉摊。一年,两年。当然,夫妻粉照样闹得很红火。尽管又有一些人陆续提过味道问题,但终究也是提提而已。既告不到法院,也挡不住大多数人去吃粉。因为牌子早就闯出去了。再说,即使不要娃娃椒和雅鱼汤,其余十几样调料一放,也还是有滋有味的。

两口子发了,硬是发了。存折上到了五位数。婆娘变得白白胖胖的,连涮碗的时候都哼着曲儿。那漂亮姑娘呢,连招工都把她招不走了。可是,唯独这鲍大勺并不感到乐。相反,倒是经常地露出几分烦恼和惆怅。他总觉得心里不踏实,像是缺了点啥。是啥?他也闹不清。白天,他不敢看食客们的眼睛,晚上,梦中的眼睛又不敢看梦中的先人。有一回,他在北市上买草鱼,刚付了大票等找钱,就看见袁老头儿提着鸟笼子过来了。他慌了,就像大年三十见了要账的人,而那欠账的数目又是那样的大。于是急忙提起草鱼躲开了,那找钱,也不要了。他还怕听那个“假”字和“骗”子,一听就心惊肉跳。可怜的鲍大勺哟,背上就像压了一副沉重的磨盘。

婆娘不知他的心,以为是身体有了什么毛病,就天天给他做好吃的。然而,就像孔夫子说的,“心不在焉,食而不知其味。”婆娘蒸、炒、炸、炖的绝招都使出来了,也没换到鲍大勺一张笑脸。婆娘琢磨了又琢磨,推算了又推算,终于,还是摸到了事情的边边,说:

“你这东西,是不是还在挂着那个背时的袁老头儿哦?”

是的,鲍大勺是在挂着袁老头儿。自从袁老头儿被气走之后,他起初只是觉着对不起人家,为此,还跟婆娘干过仗。随着时间的久长,他越来越觉得,事情还远远不止如此。心头不光是欠着袁老头儿的面子,还深深地觉着直发空。就像那戏台子上的名角一下子失去了最懂行的观众。他再也听不到像袁老头儿这样的内行来称道他的粉了,再也看不到他那眉毛胡子一齐舒展的样子了,如此一来,竟觉得这日子里缺了什么味道。是哦,百个外行夸百句,不如一个内行夸一句。要不,古人咋会有“士为知已死”那个话呢。想到这里,他又怨起婆娘来,要不是她那馊主意,还有,她那张臭嘴,袁老头儿又朗个会走?他几次想把夫妻粉复了原味,可是,袁老头儿又不来,他不来,又有什么意思?加之,婆娘又正干在兴头上,自己身体也欠点安,提不起下羌江的劲儿,这事也就搁下了。

唉,袁老头儿哟,你什么时候还能来!

有天晚上,两口子正在剖草鱼,忽听得有人敲门。开门一看,鲍大勺愣住了。来者竟是袁老头儿。手上拄了根藤杖。那脸,在灯光的照映下不但没抹上一层红晕,反倒显得像蜡一样黄。

“你老,是来找我的?”鲍大勺诧异而兴奋,紧忙把袁老头儿让进门,又紧忙挪椅子、泡茶。

袁老头儿没答话,却从怀里摸出三张“大团结”拍在八仙桌上。

鲍大勺蒙了:

“你老,这,这是啥意思?”

袁老头儿清了口痰,提了口气,看样子很激动,说:

“这二年呢,我虽没到你摊摊上来,可也间或要打发公司里的娃儿来端一碗回去。唉,没想到,你这粉味一直就没变。今天呢,我们就月亮坝头耍大刀—— 明砍了吧。你们呢,是要向钱看的;我呢,就出个大价钱,一块钱一碗,怎么样?只要你给我弄一碗地地道道的夫妻粉,这是三十块钱,先交给你。这个月,我每天吃你一碗。从明天起,我打发个娃儿来拿。”

鲍大勺被袁老头儿一席话弄得辣一阵麻一阵的。

婆娘呢,却有些恼了,说:

“袁大爷,你也太踏屑人了。做生意嘛,讲个两厢情愿。你觉着好吃,你可以吃,你觉着不好吃,也可以不吃。说那么多疙里疙瘩的话,牛都踩不烂,我们可受不了。”

鲍大勺忙吼婆娘:

“你一张臭嘴,朗个尽吊起乱说呢?!还不给老子滚到里屋去!”

又转过来对袁老头儿:

“你老莫来气……”

鲍大勺一句话没说完,袁老头已愤愤地走了出去。出门两步,又转身停住,哆嗦着嘴皮,甩出一句:“你们呀,真,真真是丧了你鲍家先人的德!”

那藤杖把门坎敲得嘣嘣响。

这时,婆娘抓起八仙桌上的钱赶出来,一下塞到袁老头儿兜里,说:

“好好好,你这尊菩萨,我们冒犯不起,你老好走。”

袁老头儿气得直喘粗气,憋了好久才迸出一句:

“黑了,人心都黑了!”

然后,从兜里又掏出那叠钱,“咔哧咔哧”撕成几节,甩在地下,走了。

“钱,这是钱呀!鲍大勺要拦没拦住,赶紧蹲下去捡。

“不要了,它对我,没得用了。”袁老头儿边走边说,很快消失在黑暗中。

袁老头儿的此举把两口子都镇了。婆娘刚才还脸红筋胀,气乎乎的,这会倒静了下来。心想,这老头儿张飞上戏台——耍的是真家伙嘞,心里竟流过一股佩服之感。鲍大勺则沉思起来。他万没想到,他鲍大勺的手艺,竟有这么大的拿人劲儿。

第二天,两口子细手慢工地把那三张碎票子拼齐粘妥,由鲍大勺拿着去找袁老头儿。

“这位同志,请打听袁大爷住哪?”鲍大勺来到糖酒公司的宿舍大楼,问院坝里一个正晾衣服的女人。

“他叫啥名字呀?我们这儿三个袁大爷。”

“这,就是,就是会品酒的那个。”

“噢,晓得晓得。就是得癌症的那个嘛,他住在四楼,靠右手。”

怎么,袁老头儿有癌症?鲍大勺一惊,忙又问:

“他啥时得的癌哦?”

“上个月才查出来的,是肺癌。住了一个月医院,这才回家休养。”

“哦!”

鲍大勺心急火燎地钻进门洞,又一步三阶地蹿着往上爬。才爬到四楼口,又停住了。寻思寻思,又一步三阶地颠下了楼,急急地走了。

这人咋的啦,神经病!晾衣服的女人直犯疑。

鲍大勺回到家,门背后,床底下到处翻,忙脚忙手的,整得直出动静。婆娘问他找啥,他也不说。

“撞到你妈的鬼啦?”婆娘来气了。

“嘿嘿,找着了。”鲍大勺屁股还在床外头,嘴巴就在床底下说话了。

婆娘一看,他扯出来的原来是那个竹笆篓。便问:“你又要搞啥子?”

“搞啥子,你老板娘还看不出来?老子要下羌江!”

鲍大勺像给皇帝做御食样的,做了一大碗粉,真正的夫妻粉,用竹盖儿盖了,小心翼翼地放入一个细丝儿篾提篼,走了。一路上,他惬意极了。小镇的街,似乎也宽了许多,各家商店门匾上的那些早已看腻了的广告,今天也似乎放出了异采,显得格外好看;甚至,房檐上叽叽喳喳的“麻拐”子叫,也都那么悦耳。当然,他也小心极了。他不敢走街面,怕撞着自行车,他走的是街沿,而且,总是防着那些蹦蹦跳跳的半截子娃儿。

他终于又来到糖酒公司的宿舍楼。他有些激动了,但并不慌,几乎是一步一并脚地挪上了四楼,最后,在靠右手的门口站稳。

“袁大爷!”他边敲门边喊。

随着几声咳嗽和一阵拖鞋声,门开了。

“啊,是,是你。”袁老头儿声音又干又细,两只眼睛像那快尽油的灯。

鲍大勺心里不觉有些发酸,忙说:

“我给你老送粉来了。”

袁老头儿不语,脸上淡淡漠漠的,转身朝里屋走去。鲍大勺跟到里屋,把提篼打开,把那碗粉蹾在茶几上,笑嘻嘻地说:

“这粉,正热着,你老尝尝?”

说完,又转身到厨房。摸来一双筷子。

袁老头儿一下软到沙发里,拿眼刮了一下那粉,问:

“你这粉,还是那粉?”

“对对,还是那粉。”鲍大勺忙应着,觉得好像不大对头,又补充着,“就是两年前那粉,真正的夫妻粉,真的。瞒得过你老的眼睛,还瞒得过你老的舌头呀?要有一颗米的差味,我鲍大勺站着就死在这儿。”

袁老头儿终于把筷子举起来了。

“窸乎”一口,袁老头儿便久久地停住了。还是那个样子,眼睛半睁半闭,似睡非睡。

鲍大勺在旁边,心里七上八下的,就像一个小学生交完作业,正等着老师的评语。

“窸乎”,又一口。沉默。

“窸乎”,又一口。袁老头儿的眼睛到底睁开了。那张眉毛胡子一齐舒展的样子,又呈现在鲍大勺的眼前。

不用说,老头儿是品出来了。我的手艺。鲍大勺兴奋得心口子直蹦。是啊,他好久都没有领受过这种被人真正承认的滋味了。

袁老头儿一碗鲜粉落肚,精神似乎好了许多,说:

“好啊,这好啊,这么做,就对得起世道人心喽。”

啊,世道人心!鲍大勺心头隐隐一震。他把那三十块钱悄悄塞到老头儿的枕头下,忙说:

“往后,我就天天给你老送一碗来,今天,我就告辞了。”

走到门口,又说:

“你老年事大了,要好生注意身体。”

“是哦是哦,”袁老头儿把鲍大勺送到门口,“我这身体呢,还算是过得去哟。”

然而,袁老头儿一个月都没过去,就谢世了。

巨石落水千重浪,树叶掉地细无声。袁老头儿的离去,当然没给雨镇带来多大的响动。但夫妻粉摊,却从此又卖起了半天粉。而且,那扯篷子的斑竹竿上,还飘起了一副对子。上联是:精下料,不欺世道。下联是:细调味,善对人心。横批是:夫妻粉。

这粉味如何?那就有待于人们去精品细尝了。好料能造御厨子,好味可养美食家。这雨镇,兴许还会出几个袁老头儿,也未可知。