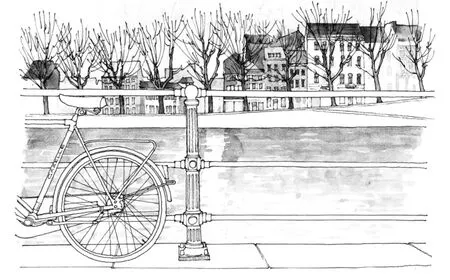

我是个落魄的人,我不是年老落魄,也不是运气不佳的中年落魄,我是个少年,才十五岁。我是个好看又时髦的少年,就在十天前也还是,可是现在,我穿着过时的T恤,头发已经两个星期没洗了,干得我的手指都拔不出来。我的裤子上还落满了鸟屎,怎么擦都擦不干净。这是我十天来,在河堤上过夜的结果。我来这个小城,本来没想这么节省,可转了一圈,发现这个河堤也不错,偏僻寂寥,还有一把躺椅,足够我舒舒服服地躺下去。我想,就在这里吧。我不是来玩或是享受的,我是来找人的。第一晚,我很兴奋,在躺椅上,我闭着眼睛坐到半夜,感受着风和时光的流逝,它们飒飒有声,从我身边经过,不打招呼。还有河面,月光下,茫茫如大海一般。第二天醒来,已是中午,四周是白茫茫的寂静,无边无涯,我想了好久才想起身在何处。我到河边洗了脸,吃了点东西,背起背包就出发了。

我要找的人姓甘,其他不详,可这个人在我心里存了好多年,渐渐变成了一块坚硬的石头,堵在我的胸口。我不知道他的样貌,也不确定他的年龄,可他一直都是在的。我环顾了下四周,在脑子里简单分析了下,决定先利用地形,从南面开始。我走进小巷,走上桥梁,穿过商店、学校,逢人便问,认识老甘吗?有认识老甘的吗?我觉得我很滑稽,像个蹩脚的投宿者。我之所以采取这种古老的方法,是因为高大进的一句话,他说,只要你能靠自己的力气找到老甘,我就服你。不借助任何外力,包括网络。他嘲弄地说,边说边习惯性地掏耳朵,可惜,你连白城在哪个方向都不知道。是的,我不知道。我十五岁了,高大进一直用这种嘲弄的语气和我说话。只要郝芬不在,只要他心里不快,他就这样不阴不阳,连嘲带讽,把这当成了乐趣。我总是一句话不说,脸上是钢刻的表情,冰冷、僵硬。我从来没想到,一个人可以两面到这个地步。死了才好,那个老鬼!最后,他也总不忘再补充一句。

就这样,我在这里度过了十天,花光了身上的钱,每晚睡觉前,我都要数一数,现在只剩下九十四块了,这刚好是我回家的路费。现在,我已经能够完全确定,这里没有老甘,甚至连姓甘的都没有。

我准备走了,我还没有跟老四和小五说,他们吹树叶的技巧,已经跟我差不多了,他们要求在我走之前,和我合吹一曲,我没有答应。我想我得先把这几天发生的事,好好想一想,以便在郝芬问我之前,或高大进嘲笑我之后,能给自己些许安慰。

我是在第五天,认识老四和小五的,前四天,我都在小城里寻找,早出晚归。他们是无意中来到这里的,小五很瘦小,老四和我个头差不多,我们年龄也差不多。他们见到我时大吃一惊。一个小乞丐,他们说着,向我走来,指着躺椅,从来没有见过这里有人,是不是?是不是?他们互相询问着。我没有理他们,虽然他们叫我小乞丐让我很不爽,但我不想结交任何人,我不属于这里。我用树叶盖住眼睛,假装睡觉。他们却是自来熟,一个坐到我的头顶,一个坐到我的脚边,大谈他们的学校,和学校里的饭菜,原来他们是技校的学生。也许他们也知道,饭菜对于一个乞丐来说有多么重要,所以故意说给我听。我听得不耐烦,拿掉树叶,指着对面的一位修鞋老人说,你们,认识他吗?他们愣了下,都摇了摇头。他都不认识,还来这里说什么,走开!我愤怒地说。翻了个白眼,又用树叶盖住眼睛。你……我们很快就会知道的。你等着!小五跳起来,他很生气,拉起老四,两个人很快就消失在荒凉的河堤上。走的时候,还警告我,不许离开!等我们回来!又说,这里大得很,不要走丢了。我冷冷地说,我已经把这里翻了个底朝天了。又想起昨晚去的那家超市,小得像个花盆,连海飞丝洗头水都没有。我没有理会他们,真正有内涵的人,是不屑和这些人计较的。我继续假寐,等他们走后,我坐了起来,茫茫然地四处看着,四周也还我一片更大的茫然。

我不知道老甘在什么地方,也不知道怎样才能找到他。我心里的失落达到了极点,几乎踏平了我的想象。我无数次想象着看见老甘的情景,我威风凛凛地站在他面前,指着他的鼻子,将高大进骂给我的话都骂给他。老甘抬着枯萎的脸,皱得像个干瘪的橘子,可怜兮兮地看着我,不明所以。他可真丑。我怎么会有这样的爸爸?我愤怒极了,骂完他我就走,让他自己在原地发霉。我是不会认他的,我只会把最难听的话骂给他听。可是我从来没有骂过人,这让我很为难。我是个沉默的人。想到这里,我心里的绝望几乎崩盘。这个小城小得可怜,放眼四望,能数得上的高楼没有几栋。傍晚,夕阳透过稀疏的枯树枝,像一只只粉红的眼睛,大大小小,我默默地坐在躺椅上,与这些小眼睛对视。河对岸的老甘和我隔着整条河,河不宽,我能看见他的脸和白得近乎妖冶的手。我观察了他几天了,发现他每天都是定时地来,定时地走,我不知道他是谁,我就在心里叫他老甘,这让我一阵兴奋,似乎我真的找到了老甘,我心里的愤怒终于有了落脚点。

老四和小五又来了,他们不计前嫌地凑近我,神情得意而神秘,你知不知道,他——原来是给死人化妆的。死人!小五强调着,又指着老甘,做着描眉涂眼的假动作。老四也俯下身,盯着我,他在殡仪馆上班,给死人化妆,化了一辈子,真的。死人,死人怎么了?我心里有气,不想理他们。他们把我从躺椅上拉起来,小乞丐,快别睡了,别睡了。我听见他们的话更不高兴了,一下子坐起来,谁是小乞丐?我乞讨了吗?你给过我钱吗?他们被我的样子吓住了,老四坐到一堆枯叶上,看着我。小五愣了片刻,走过去跟老四聊天,他们说河底下有尸体。我知道他们是在吓唬我,我才不怕呢。

过了一会儿,小五又凑过来,我们去找他吧,你怕不怕?他紧张又不怀好意地看着老甘。我站起来,看见老甘又开始收拾东西了,他收拾得很慢,像在故意磨蹭,把无限的时间再拉长,变宽。我说不去,今天不去。他们很失望地看着我。我让老四把风衣借给我,晚上有点冷。让小五把他的充电宝也借给我,我的还在一个小卖部里充电。为了表达对他们的感激和刚刚发脾气的愧疚,我拾起一片树叶,擦干净,对他们说,我送你们一支曲子吧。说完,我就自顾自地吹起来。立刻,山水相依,前尘若梦,凄美苍茫的曲子飘了出来,这是一首低沉的曲子,清冷、孤傲、飘摇,让人想起长长的旧梦和难忘的人。它没有名字,是我自己“创作”的。它融合了二胡、古筝、马头琴、竖琴的弦音,还夹杂着古琴的娓娓道来。我没有学过音乐,但我喜欢听各种曲子,从小到大,听曲子是我唯一的爱好,我可以过耳不忘。我看见老四和小五都慢慢地安静下来,他们的眼睛由大变小,最后完全闭上了。他们闭着眼睛,静静地听着,像两个盲童。有枯叶落下来,在曲子上飞舞,直到整支曲子结束,它们才像被吹晕的鸟似的掉下来。这是什么曲子,怎么那么让人伤感呢?老四说。他是个安静的人,话不多。我自己随便吹的。我说。我看见老甘也坐了下来,半低着头,难道他也在听曲子吗?我心一动,对老四和小五说,天晚了,你们回去吧。小五说,这太阳明明还挺高嘛。他们不走,又说,你能不能教教我们?我想了想说,你们下次来,下次我教你们。

他们很高兴地走了。我穿上老四的风衣,在河边干净的地方洗了脸,把头发用水弄湿,固定了个发型,由于长期没洗,我的发型比发胶固定得还结实。又在河里照了照脸,除了前几天打架嘴角留下的一点乌青,我基本上算是个干净的人。

我想去认识一下老甘。

我提着一双剪了两个大洞的运动鞋,两个大洞是我自己剪的,从河堤慢慢走下去。我转过那片茅草,从另一边上去,就是老甘的鞋摊了。我站在他的鞋摊前,心里的怒火突然就炽热起来,似乎我面对的是真正的老甘。我把鞋扔到他面前,气乎乎地说,快给我修修,等着穿呢。我扭着头看他,他可真丑。他就是老甘。一样的老,一样的土,一样的潦倒。我看了他一会儿,又用比刚才恶劣十倍的口气说,你,快点!听到没有!我几乎是脱口而出了。老甘像块石头一样静止不动,过了好一会儿才抬起头,平静地看着我,他深灰的眼睛无波无澜,没有愤怒,没有委屈,没有不解。我大失所望,转身坐到一块小石头上,小石头真光滑,吸收了太阳的光和热,坐上去暖暖的。我慢慢平静下来,眼泪却流了下来。我委屈极了。老甘的手白得阴冷,像一双冷气森森的眼睛对着我,我的心剧烈跳动起来。很快,鞋就修好了。我走过去,他的手艺真好,他用了两块相同的布,在两个破洞上补出了对称的造型,让这双鞋看起来更加时髦大气。多少钱?我问他。老甘看着我,一副你看着给的样子。我心里的气又升了起来,提着鞋说,不巧,没带钱。说完,故意在他面前扬了扬手。当我走下河堤时,回了下头,我看见老甘还在看我,他灰灰的脸上像涂了层灰土,显得更加孤苦沧桑。我有些幸灾乐祸,拾起一片树叶,吹起了一支欢快的曲子,调子颗粒分明,乒乓球一样弹来跳去。其实,我很想让他问一句,你是谁?你从哪里来?你是来干什么的?我就有机会对人解释了,可是,他没有,整个过程,他都没有说一句话,他完全忽略了我的存在。我像太阳下山一样缓慢地走着,短短的路,我却走出了万里之遥。我坐了下来,暮色苍茫极了,我看着殷殷的河水,听着头顶的枯叶哗啦作响,停了好久,我才又爬上河堤,老甘已经走了,他坐过的地方被昏暗笼罩,像是他从来没有来过。

半夜醒来,天阴了起来,没有星光,除了枯叶掉落,四周什么都没有。河面平静,我看向对岸,一片深灰,有风从那里吹来,又转向我,没有带来一点老甘的气息,他消失得那么彻底。我想起高大进鄙视的眼神和嘲弄的话语,心里一阵烦躁,对那个真正的老甘更加怨恨。我是个古怪的少年,认识我的人都这么说。我整日不说一句话,唯一的爱好就是吹树叶。我可以吹出马蹄起落、西风漫卷、灵魂远去的调子,也可以吹出山山水水、远远近近、无根无涯的调子。我只有在吹树叶的时候,才能感受到世间万物的美好。我睡不着了,呆呆地看着远处,枯叶被风吹起,在半空中旋转。没有人知道,我也是个两面人,一个是白天的我,一个是夜晚的我。白天的我吃饭上学写作业,一副乖孩子模样。夜晚,夜深人静,我就离开家门,穿上纯黑色运动服、运动鞋,像游魂一样。那是郝芬和高大进睡得最沉的时候。我爬上过最高的塔,走过最险的桥,还在公园里荡过一夜的秋千。郝芬和高大进从来都不知道这些,他们早晨不起床,晚上不回家,有时,我要一整个星期才能见到他们。

我又睡着了,风声变了,听起来凄厉无比,空气里是大大方方的冷,老四的风衣又薄又小,我将它紧紧裹住,做了个镶着黑边的梦。中午的时候,我醒了,吃了点东西,习惯性地看向对岸,老甘的鞋摊前,居然坐着一个女人。老甘低着头在工具箱里翻找。我静静地看着他,斜倚着一棵大树。老甘没有找到,他将他的大铁盒子倒扣到地上,又埋头翻找起来,还是没有找到。他是不会找到的。我冷冷地说。从背包里拿出他的锥子和剪刀,在阳光下仔细地看,它们是那么光滑,像是有无数的手抚摸过。我抬起头,白云幽幽地飘过,透过墨镜,它们变成了浅茶色。老甘也变成了浅茶色。我心里突然涌出无尽的悲伤,河水的味道飘了过来,涩涩的,像人常年不洗澡那种陈腐的气息,还有,逝者身上的阴冷——那是老甘的气息。

我将老甘的锥子和剪刀放在风衣的口袋里,慢慢向河对岸走去。女士的鞋修好了,本来是要用锥子上鞋底的,可老甘没有找到锥子,只好用强力胶给她黏上了,女士没有说什么,给了老甘十元钱,说不用找了,可老甘还是找给了她九元。女士走了,趁着老甘转身,我将锥子和剪刀放回到他的工具箱里,然后也转身走了。一路上,我都感到老甘在看我,我不敢回头。

傍晚的时候,天更加阴冷了,浓云轰隆着来去,一瞬间,一切都像被钙化了,呈现出焦土的颜色。我坐在躺椅上,仰望着天,盘算着如何避雨。我没有带雨具,我看见老甘又开始收拾东西了,他收拾得很慢,我的心突然一酸,这个小城小得像片指甲,于我却是心底的一个结。我做好了淋雨的打算,正好可以洗洗头脸。这时,老四和小五又来了,他们手里各拿着三四片树叶,边走边吹,吹出的调子不成样子,乱七八糟。看不出来要下雨吗?我很不友好地说。小乞丐,你快教教我们吧。小五恳求着,看来他真的想学。谁是小乞丐?我怒视着他。那叫什么?小五不生气。我叫高小林。我没好气地说。高小林,那你教教我们吧。我看着他的脸,风中已经有了雨水的味道,我找了片树叶,仔细地看了看上面的脉络,吹了起来,又是很悲伤的调子,就像前世和今生都已过去,来生再无法转世一样,老四和小五都沉默下来,我告诉他们这支曲子叫《离去》,是我昨天晚上想的。他们的目光惊讶了一下。我看见老甘又坐了下来,难道他也要等着淋雨吗?他的东西已经收拾好了,像只蜥蜴一样趴在那,可他为什么不走?有枯叶逐风而来,我开始教老四和小五怎么选树叶,怎么换气,怎么让气流在唇齿之间震动。不一会儿,他们就试着吹了起来。小五像个追风少年一样边跑边吹,声音被风分解,断断续续的。

真的下雨了,我们抬头看天,雨水就在我们抬头的瞬间,倾泻了下来。浩瀚的雨水,博大精深地下着,顺着河堤流去,瀑布一样轰鸣。我和老四小五挤在一处大石头下面,这块石头巨大,刚好能挡住我们三个,整个过程,我都担心这块石头会掉下来。透过雨雾,我仿佛看见了乔装的自己,站在雨中,温顺腼腆地笑着。那是我梦中的样子。

雨虽大,但停得也快,十几分钟后,雨就停了。老甘还坐在那儿,对岸没有遮挡,他被淋了个透。我看见他慢慢地站起身,推起他的独轮车,身体像重了一倍一样艰难地走了。当晚,河堤不能住了,我寻了家医院,在医院走廊里过了一夜。

我被清洁工叫醒的时候,天已经晴了。我走出医院,接到了郝芬的电话,这个时候她应该是在梦中才对。她说,你去了哪里?这么多年,你都没有离开过我。我差点报警了。我说我走的时候,不是给你发信息了吗,我来白城了。郝芬突然就哭了,这是我从来没有想过的,她的脾气火暴,一句不和就动手,有好几次,我看见她把高大进的耳朵快拧下来了。郝芬身材肥胖,而高大进则恰恰相反。郝芬说,高小林,你快点回来吧。这么多年过去了,物是人非,啥都变了,你找不到的。我没有说话,我不想回去。郝芬又说,再说,也不需要你去找,科技这么发达,网络、公安、民政,哪一个不比你快。她的声音逐渐小下去,我听见了一根枯枝掉落下来,落在我的脚边,像段残梦或者疤痕。那一刻,我差点就要答应她了。可我真的想找到老甘,那个多次出现在我梦中的男人,他嘴角带着沉沉的笑,暖暖地说,高小林,跟我回家吧。我的喉咙哽住了,我没有听见郝芬接下来说什么,只看见她又打开视频,高小林,你以为你是谁啊,你找他干什么?视频里,郝芬又将自己的头发烫成了爆炸头,像只怒发冲冠的母鸡,我真不知道她这样有什么好。

我回到了河堤上,整整一天都闷闷不乐。直到次日下午,老甘才来,他推着他的独轮车,像垦荒一样慢慢地走着。这一天一夜,我都固执地坐在河堤边,像守着一个正在孵化的梦。老四和小五都回家了,他们带来了一些好吃的,在月光下,我们开始喝饮料,吃鸡腿。我想起,我有一次在街上游荡,一个开小饭馆的男人在门口剥葱,看见我,热情地招呼我,让我免费吃饭,我还没吃,他就说,小家伙,我这里正缺人,你来吧,包你三顿饭,还有住的地方。我问他我住哪,他指着一排油腻腻的桌子说,晚上一拼,睡着可舒服。我告诉他,我在城里住着大别墅,我的房间比他的饭馆都大。他哈哈大笑,叫着他的狗说,咬他,咬他。

我跟老四和小五讲起这事,他们也哈哈大笑,说,这些人就这样,他们想占你的便宜,白用你。我问他们,我真的有那么落魄吗?小五说,哥,我们走了以后,你自己照照镜子吧。

他们走后,我真的去照镜子了,我的镜子就是河水。我喜欢这面巨大的镜子。我走向河边,下了台阶,河面上飘荡的水汽将台阶打湿,我差点摔跤。我来到河边,那里有一排石墩子挡着河水,也挡着我,以免我掉下去。我蹲下身,打量着水里的影子,这是个什么鬼?我问自己。风很急,月亮又大又圆,我感到了冷,老四的风衣像块破布一样搭在身上,一点也不起作用。穿胸而过的风和枯叶落地的声音,让我第一次感到了孤独,我的影子左右摇晃,像只断翅的秃鹰,难看极了。老四和小五也问过我,你从哪里来?他们甚至想要和我回家住一段时间。他们可真敢想啊。我在心里说。我没有告诉他们,我的家在哪里,只说很远。是的,很远。我要坐将近一天的火车,才能来到这里。我来的时候坐的是绿皮火车,我想象着郝芬和高大进发现我离开时的样子,郝芬是小学老师,高大进原来是一名司机,后来辞职去经商,他也确实有经商头脑,他开的厂子很大,可我从来没有去过。我在火车上睡了一整天,晃荡的车厢和上上下下的人流都没有把我吵醒。还是列车员问我去哪里,我说是白城,他就说,还早,还早,你先睡吧。

小五每次见到我都问,你来这里干什么?你没有家吗?你不会是被父母赶了出来吧?我对着水里的影子说,谁能没有家呢,我也有家,是不是?水里的影子晃动着,呼应着我的问话。头顶的风回旋着,忽大忽小,我很想在这里洗个澡,我是个漂亮的男孩子,我的同学都这么说。尤其是女生们,她们看向我的眼神柔柔的,很想和我搭话,可每次我都拒绝了。我那么想找到老甘,即便他老了,死了,失踪了,我也要找到他活过的痕迹。我希望上苍能给我一个交代,我是谁?我从哪里来?对于老甘,郝芬从来不提,她守口如瓶。我好像听到了黎明到来的声音,又一个沉甸甸的夜就这样过去了。

我在河边仔细洗了脸,将头发打湿,一点一点洗去上面的污垢,脚下的鞋也用枯叶擦干净,我又变成了一个清秀的少年。老四和小五下午来的时候,看见我就大叫,哇,明星脸,小鲜肉。没想到你小子长这么好看。他们兴奋地取笑我。我的情绪很低落,没有回应他们,只说,我们去看看他吧。我指着老甘。你这么好看,怎么落到这步田地?小五继续打趣我,语气依旧夸张。老甘今天很忙,我看见一个工人模样的人背着个大布袋,一下子倒出有十几双鞋。老甘一上午都在修鞋,他像个不倒翁一样左右摇晃。中间停下来一次,吃了点东西,他的饭盒里好像永远有吃不完的东西。那个中年男人不急不缓,坐在一旁静静地吸烟,看样子他们默契已经好久了。小五又让我教他们吹树叶,我教了他们几遍《离开》。我似乎真有点音乐天赋,曲子一旦在脑子形成,就再也忘不掉。他们很喜欢这支曲子,说很像那首有名的《鸿雁》。就是太伤感了,老四说,看不到未来呦。他们跟着我学,一遍又一遍。最后,我们一起吹,可我们怎么也吹不合拍。

我们去找老甘,三个人像三千人一样浩荡。远处的天空高远了许多,秋天的凉意里应外合了。小五说,这里荒无人烟,他为什么来这里修鞋?我和老四互看了一眼,都没有说话。老甘看见我们,眼睛亮了一下,脸上出现了笑容。他说,你们,想不想,跟我去吃一顿饭——他说得很慢。我们愕然。我请你们,去一家牛肉面馆。我们更加愕然,面面相觑。可是,我们没有理由反驳啊。于是,我们就真的跟着他去了。老甘带着我们去了一家牛肉面馆,我们走了好远的路。我们进去的时候,客人不多,小面馆里弥漫着浓浓的肉香。老甘给我们每人要了一大碗牛肉面,还有一个配菜。老四和小五嫌桌子太小,他们转到门旁的大桌子上。这里只剩下我和老甘了。我们都没有说话。我的目光又一次地落到他的手上,他的手白得孤注一掷,让人产生很多不切实际的联想——那些关于生与死的话题。老甘的气味隔着桌子传来,浓浓的,那是朝朝暮暮,用一生的时间才积攒下来的暮气,还有——来自另一个世界的阴冷。

在吃饭的时候,我看着老甘皱纹纵横的脸,感到他就是真正的老甘,那个抛弃了我的老甘。他的落魄,他的孤苦,他的灰暗如土的生活,都是自找的。我恨恨地看着他,很想再点几个菜,牛肉、花生、凉粉,我都爱吃,反正都是他付钱的。老甘看着我,用眼睛问我,你怎么不吃啊?我承认我很饿,可我一点也吃不下。他荒芜的脸和贫瘠的眼睛,都让我不甘。我的心漫无边际地游荡,充满了孤寒,比高大进挖苦我讽刺我还要孤寒十倍。我紧紧地盯着碗里的面条,假装很认真地吃着。秋日的阳光直泻进来,窗玻璃变得格外明亮,我们置于一片金光里。其他的客人都走了,老甘规规矩矩地坐着,等我们吃完,他像个老父亲一样去付账。你们都吃饱了吗?老甘问。这是他说得最完整的一句话。吃饱了。吃饱了。老四和小五都抢着回答。我们出来的时候,老甘还在后面。我们回到河堤边,我躺在躺椅上,老四和小五躺在一堆枯叶上,我们很快就入睡了。临睡前,小五问,你说他为什么要请我们啊?没有理由啊。老四不满地说,管那么多干吗,快睡觉吧。就是,管那么多干吗。我也迷迷糊糊地说。临睡前,我又看了眼河对岸,老甘还没有回来,他的独轮车孤寂地立在那里,在强烈的阳光下,发出惊心动魄的蓝光。

等我醒来的时候,老四和小五都走了,老甘也走了。他的独轮车也不在。我记得,我离开家的前几天,高大进让我给他倒水,他喝了酒,醒来已经是晚上九点多了,郝芬不在家,高大进眯着眼睛,又开始滔滔不绝。我把水放到他面前,转身就走。高大进一把抓住我,他的手劲可真大,我的胳膊一阵剧痛。高小林,我告诉你,你姓甘,记住了。你亲爸在白城,你可以去找他了。我惊愕地站在原地。他边嘲笑边将腿跷到茶几上,报复似的看着我。我没有说话,我的心裂开了个大洞,所有的一切,包括我自己,都掉到了这个大洞里。

就这样,我来到了白城。

今天,是我来到白城的第十天,我已经买好了回去的车票,兜里的钱也花光了,早晨的时候,我沿着河堤走下去,发现了一棵苹果树,枝头还有几个遗落的果子,我爬上树,摘下果子,算作早午餐。郝芬曾说过我出身草莽,因为我的身手特别灵活。我在躺椅上睡了最后一觉,醒来,看见老甘摆好了鞋摊,静静地坐在一株树影里。这个黄昏来得早,天边出现第一朵红云的时候,我拾了片树叶,开始一支接一支地吹曲子,我把我能吹的都吹了出来,我不知道吹给谁听。低沉忧伤的曲子,穿过千年的枯枝,无声的茅草,向对岸飘去。我想老甘一定也听到了。他一动不动地坐着,像个铜人。我低下头,发现鞋子真的破了个小洞。我停止了吹曲子,站起身,向河对岸走去。黄昏中,老甘的脸不再冷硬,手却白得虔诚,像有无数的往事都归隐在里面。我把鞋子递给他,低低地说,帮我补补吧。然后,继续看他的手,这是一双曾抚慰过多少逝者的手啊,现在它又开始服务生者了。我想了想,终于问出一个问题,你——原来在殡仪馆上班,给死人化妆。现在,又开始给活人修鞋,这——不太合理吧?说完,我静静地看着他,心里有些紧张。老甘没有回答,他慢慢地抬起头,目光像冲出剑鞘的剑,良久,才低低地说,生与死,如水与岸,彼此相渡。人——也一样。我只觉得胸口一热,像喝了杯烈酒,一直热到心底。

鞋补好了,我给了他五块钱。这是我“私藏”的五元钱,一直没用。我朝四周看了看,这里依旧荒凉,颜色灰暗,很难入画。老甘佝偻着腰,像只藏着秘密的闷罐子。我不再犹豫,站起身,向回走去。突然,我听到了一个极细小的声音,啪的一声落到地上。我回头,看见老甘的破包里掉出一本书,是《圣经》,薄薄的,只剩下很少的一部分。老甘仍在专注地看着远方,目光穿越崇山峻岭。我又将书悄悄地放了回去,转身,大步走了。

我回到河对岸,老四和小五又在等我,他们说一直在对我招手,可我就是没看见。天气又冷了些,老甘也开始收摊了,风吹起他的衣衫,像只巨大的蝙蝠。夕阳又大又圆,红彤彤的,金光万丈,老甘就在这万丈金光里,一点点地远去。我听见老四和小五在吹《离去》,他们各拿着一片树叶,很认真地吹着。夕阳继续西下,红光散尽,天地变得格外寂寥,老甘的影子看不见了。我也拾起一片树叶,慢慢地吹了起来,我们三个吹得还是不那么合拍。