大于一抬头,正好看见刘兰花进了院子。刘兰花守寡一年多了,仍没从忧伤中恢复过来,黄瘦中带着一丝憔悴。大于的心在磨坊里,脚已迈到院子当中,他接过刘兰花手里的车子推到磨坊门口后一脚刹住车,把后架上的一袋谷子抱了下来。“打米啊?”大于问。此问纯属多余,刘兰花“哦”了一声笑了。磨坊里还有两个人,磨玉米的孙四和打米的王殿皇,他们也同刘兰花打了招呼。刘兰花见王殿皇还有半袋子在磨,就站到门口等,眼睛四下扫了一遍,见大于的磨坊很是干净,水泥地面上没有杂物,墙壁刷得白亮亮的,怪不得大家叫“白宫”呢。相比磨坊而言,大于就要邋遢多了,那件终年不洗的黄军衣上沾满黄的白的面粉,大老远就能闻见一股酸味。大于的眉毛本是浓浓的两道,现在却挂了一层白霜,成了白眉大侠徐良。刘兰花觉得好笑,心想怎就不懂得抖一抖呢?

大于把刘兰花的谷子抱到台子上,再把王殿皇的袋子往下顺了顺,然后走到孙四和王殿皇跟前说着村里的闲事,边说边看刘兰花。刘兰花依旧漂亮,眼睛水灵灵的,腰细细的,屁股圆圆的,个头虽小,胸脯可胀得像馒头。说来话长,要不是温女来了,他们差点就成了一家人,想到这里大于有些发愣,恍惚回到年轻的时候。孙四见了朝刘兰花喊:“兰花,大于看你发呆了呀。”刘兰花早已觉察,孙四一喊便笑着说:“我又不是大姑娘了,还怕人看!”王殿皇说:“现在的大姑娘才不怕人看哩。”大于看了看刘兰花凑过去说:“我背上痒得慌,你给挠挠。”说着就蹲了下去。刘兰花绷着脸说:“转身在墙上蹭蹭吧。”大于立刻笑了:“我又不是猪,跟墙蹭啥?”孙四也笑了:“兰花你就给他挠挠呗,挠完大于就不收你的打米钱了。”大于孩子一样地蹲着不起来,刘兰花看了孙、王二人一眼,抓起一根树枝从大于的脖子处伸进去,大于左边右边上边下边地指挥着刘兰花,刘兰花挠了几下后突然把树枝扔了说:“行了吧?”大于起身说:“你看你,刚挠得得劲了却不挠了,真是折磨人。”孙四、王殿皇一齐笑了。

打完米刘兰花给大于工钱,大于一手挡了回去:“你把我看成啥人了,我会要你的钱?”刘兰花说:“凭啥不要,我怎能叫你白磨?”大于说:“你第一次叫我磨米,我不能收你的钱,以后再说吧。”刘兰花还是要给,大于把她的米和糠帮忙搬到她的车后架上就急着进了磨坊,刘兰花攥着钱又走进去,突然发现大于的疯女人从房里走出,正一声不吭地看着自己,她叹息一声赶紧推车走了。送走最后一个磨面的,大于准备去洗脸,这时又来了两个,大于今天不想磨了,就说机器热得不行得休息休息。那两人把车上的东西搬进磨坊,嘱咐大于夜里记得锁好门就走了。大于打了一盆水洗起来,一盆水洗出了半盆面糊,洗完一扬手洒到屋前的空地上,那水落地后吱吱吱地很快没了踪影,地上留下一层白面。

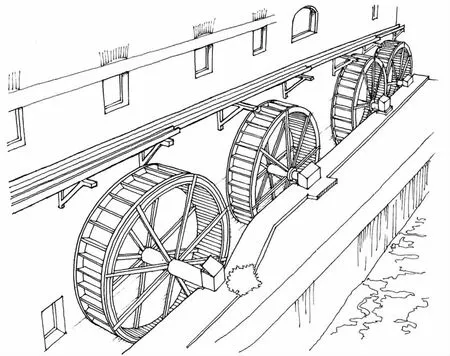

天还没黑,大于坐下吸烟。大于家的院子很大,四四方方的,北面的四间是上房,住人。西面用砖垒了个棚子,养着一头公猪,一天到晚哼哼唧唧地叫着。南面的房子便是磨坊,里面放着一台打米机,两台磨面机,大于特地给磨坊贴了白色瓷砖,看上去非常醒目,人们给他的磨坊起了个名字叫“白宫”,现在全乡的人大都来白宫磨面,干净宽敞,谁不想来呀?大家见面便问“去哪儿磨面呀”,答曰“当然去白宫啦”。乡里有两家磨坊,另一家是村西的冯七带开的,大于盖起白宫后拉走了多半顾客,把冯七带气得不行,冯七带也重盖了一间新磨坊,现在正在取名,冯七带文化不高,儿女都没上过初中,于是在全村征名,说采用了谁的名字可以给谁白磨三个月的面,现在已经取了三十多个名了,冯七带不知采用哪个更好,这几天正急得上火。

大于刚抽完一支烟,疯女人从屋里走出递给他一把红色塑料刷子,大于接过笑着起身,边刷衣服边对疯女人说:“老婆子,你倒是越来越有眼色了。”疯女人满脸严肃,等大于刷完接过刷子回到屋里。大于看着疯女人,心想人要是每天不动脑子很快就会胖起来,疯女人比以前胖了好多,脸大了,脖子也粗了,要不是个头高真成了圆球了。大于摇摇头一声叹息,发现天色暗了下来,鸡早进了窝,他忙回屋做晚饭。女人自从疯了以后就再没做一点家务活,里外都是大于忙活,好在大于年轻力壮,再累只要晚上好好睡上一觉,第二天又是一条好汉。

大于回到屋里一边做饭一边等着两个孩子回来,疯女人看着他一言不发,大于虽然累得够呛,但还是跟疯女人说笑,可说完了疯女人也不笑,有时过了好一会儿才自己一个人笑起来。今天大于心里不像往常那般宁静,往常他劳累一天了做饭的时候什么都不想,今天他老是想到刘兰花,他们年轻时好过,却没好到一块儿去,也没做过越轨的事。许多年前的事又一下子鲜活过来,大于眼前老是晃动刘兰花的影子,多年来他很少想到刘兰花,所以刘兰花在他心里仍然是年轻时的模样。好多年过去,他的审美观变了,或者说他已经没有什么审美观了,现在的他完全是个饥不择食的男人。曹二的老婆朝天鼻孔里还长着毛,可来磨面时大于从来是左右伺候;西头的刘寡妇又高又瘦跟个骨架子似的,大于从不收她的磨面钱;东头的姜二女身高只有一米四,大于也和她搞上了。想到这些年胡混的日子,他心里长长叹了一口气。这样想着时孩子们已经回来了,他安顿他们吃过饭后就一个人走出院子,朝南面望了望,刘兰花家就在南面,尽管什么都望不见,但大于却一直盯着那个方向。

大于走着走着,走了没多久他觉得后面有人,回头发现竟是自己的疯女人,他朝她摆摆手说:“回去吧回去吧!”疯女人停下来躲到一棵树后望着大于,大于见疯女人不理会,他也就不管她了,一个人急匆匆地走了。刘兰花的家在村南,离大于的家不到一里路,走过一段土路拐进一条巷子,最里头那家就是。大于见屋里黑洞洞的没有开灯,发现门是虚掩着的就走进去,不小心踩翻一个鸡食盆,接着便听见铁链子哗啦响动,他吓得忙往门口跑,到了门口才听见刘兰花“咯咯咯”的笑声,灯也亮了。大于静静神站住了,一条黑狗被铁链子拴住刚要叫唤,被刘兰花一声低斥。“你看你吓了我一大跳。”大于有些责怪地说。刘兰花说:“吓什么呀,你不是常干这种跳墙头翻院子的事吗?”大于边往里走边说:“唉,我不是有原因的吗?”刘兰花哼了一声,站在门口别过脸去。大于四处看了看后问:“你孩子呢?”刘兰花说:“去他姥姥家了。”大于要进房间,刘兰花一把拉住他说:“你做什么呀?”大于一手拉灯一手把刘兰花的胳膊拉住,嘴里说着“不做什么”,却把刘兰花拉进了房间,刘兰花挣扎着,嘴里的声音却逐渐低了下去,大于将刘兰花抱进里屋的床上,三下五除二去了衣服便将刘兰花压在下面。刘兰花说:“你慢点。”大于说:“我慢不了。”刘兰花说:“这样不行。”大于说:“女人都跟我这么说。”刘兰花说:“你真是没廉耻。”大于说:“你说什么都行。”大于虽在磨坊忙了一天,身上的劲头还是十足,刘兰花渐渐不说话了,喉咙里发出含混的呻吟声。

这时张二梆子敲门了:“老秦家的,你的羊回来了。”刘兰花直起半个身子说“知道了知道了”,张二梆子在门口站了片刻,见刘兰花没出来就“嘭”的一声关了门。大于忙活完了问:“你养了几只羊?”刘兰花说:“四只。”大于说:“怎不养几头猪?”刘兰花说:“人都不够吃,哪能养猪!”大于说:“你养猪吧,养了猪就不愁吃了,有我帮你。”刘兰花说:“你那磨坊帮多少人养着猪呢。”大于嘿嘿笑了:“以后我只供你一个人。”外面黑得像锅底,大于和刘兰花并排躺在床上一起望着黑幽幽的外面。“今天十几了?”刘兰花突然问。大于说:“不知道,我从来不记日子。”刘兰花说:“好像是月初,月亮到现在还没出来。”大于说:“大概是吧。”缓了一阵后大于又要来,刘兰花推了他几把说:“这样身体不好。”刘兰花说完起身穿衣,大于躺了一阵也穿衣下床,刘兰花进来拉亮灯,见床上一层白粉便说:“大于你看你脏成什么样了!”大于回头一看说:“你扫扫就能喂头猪。”刘兰花打了大于一拳。大于说:“我走了。”刘兰花想说什么却没说出来,发出长长的一声叹息,大于心头一震,回头望了她一眼赶紧走出了她家的院子。出了院子大于也长长出了一口气,刚刚刘兰花那声叹息叫他心里有些说不出的感觉,把他一下子带回到年轻时的那段岁月,他长长吐出一口气就好像把那一切都吐出去了,他现在不比往昔,早已没有那么多儿女情长了。

四周是无边无际的黑,大于左右看了看没有看到一个人,心里踏实下来,咳嗽一声往回走。走了两步听见脑后嚓嚓有声,惊了一跳,忙站稳脚跟仔细听,那嚓嚓声又消失了,可刚走两步后面的嚓嚓声又响起来,大于猛地站住扭头,发现树下有个黑影,那黑影犹豫半天才走过来,大于仔细一看竟是他的疯女人,就说:“你还没回?快回吧!”说罢便去搀疯女人,疯女人不挣扎地跟着大于走。大于又问:“冷坏了吧?你怎么到这里了?”说完把自己身上的褂子脱下披到疯女人身上。回到家,儿子豆子和女儿花子边写作业边看电视,见爹妈回来便一起问:“你们去哪了?”大于对他们说:“做你们的作业,问那么多干什么!”儿子豆子放下笔说:“你肯定又没干好事。”大于瞪了儿子一眼说:“你们写作业就写作业,看电视就看电视,怎能一心两用?”花子说:“我们写会儿看会儿,看会儿写会儿,换脑筋呢。”大于倒了一盆热水给疯女人擦脸,又用那水给她洗脚,然后把她安顿到被窝里。疯女人很快睡着了,发出很响的呼噜声。大于又到院里取回猪食桶,挖了玉米面和谷糠,用开水冲了搅匀去喂大公猪。大公猪早饿了,边吃边发出咆哮一般的声响。此时乡间早已沉入梦乡,很遥远的地方传来汽车和狗的叫声,但很快又过去了,一切归于平静。大于喂完猪回到屋里关门上床,这才觉得浑身关节酸疼,好像着了凉。大于躺下,脑子里想起刘兰花,心头升起一股惆怅,刘兰花的体温好像还残存着,她身上的气味还在他鼻子底下回荡,大于笑了笑,渐渐感觉头很沉重,好像成了个铁砣,铁砣带着他一路下沉,忽闪一下后就什么都没有了。

年轻时大于跟刘兰花一块下田一块放羊一块到县城里玩,大于喜欢刘兰花,刘兰花也喜欢大于,虽然彼此喜欢,却没谈婚论嫁。大于的爹身体不好,日子过得不怎样,家里没有多余的钱,打算叫大于迟几年成家。刘兰花家里是一个妈两个哥哥,也穷得叮当响,刘兰花的妈想拿刘兰花换几个钱给两个哥哥其中的一个张罗一门亲事。刘兰花家的情况大于明白,知道自己没钱想娶刘兰花是不行的,所以大于对刘兰花一直若即若离不远不近,刘兰花的妈也知道大于家的情况,大于这人她没意见,但是没钱不行,刘兰花的妈是个寡妇,除了能从刘兰花身上想点办法再没有别的办法了。刘兰花妈知道大于喜欢刘兰花,就出了个主意边开玩笑边跟大于说了,大于有个妹妹比大于小两岁,刘兰花妈的意思是给她两个儿子中的一个做媳妇,那么刘兰花给大于做媳妇就不用掏钱,也就是通常所说的换亲。大于回去跟他妈说了,他妈一顿臭骂说:“拿你妹妹给你换媳妇,你真能想得出来,你要真急了,我给你找头大草驴去。”大于妈骂了大于还不解气,又跑到刘兰花家门口指桑骂槐地骂,大于妈太疼爱自己闺女了。大于的妈在外面骂,刘兰花和她妈在里面抱着哭。大于过去拉他妈,他妈骂自己养了一个吃里爬外的儿子。大于妈这么一骂,刘兰花的妈彻底冷了心,她恶狠狠对大于说:“我就是把女儿卖了也不嫁给你。”大于只是笑:“您不是不知道我妈那脾气。”刘兰花妈说:“天底下又不是没男人,我女儿怎能够嫁到你这样的人家?”说罢便将大于撵了出去。刘兰花妈跟刘兰花说:“女子找对象是找人家,没个好家,人再好也不行。”从此再不让刘兰花跟大于来往。刘兰花心里乱纷纷的,虽然他们后来还有联系,但心里却像隔了一层什么似的。

这事过去不久,大于邻居家一个远房亲戚来了,远房亲戚带来一个女儿叫温女,十七八岁,皮肤很白。俗话说,一白遮百丑,白白胖胖的温女十分惹眼,村里很多年轻人见了都想入非非,大于自然也不例外。温女在邻居家住了十几天就走了,温女走后大于突然沉默寡言了,走路的时候把头低着,仿佛在寻找遗失了的宝贝;下到田里他没命地干活,有时突然扔开锄头到树下躺上半天,没人知道大于的内心,他也没法向别人说起。刘兰花妈开始紧锣密鼓地给刘兰花张罗对象,大于听说后也不像从前那般揪心了,原来他的心里一直在想那个叫温女的女子,他喜欢看她走路的样子、回头的样子、发笑的样子甚至面无表情的样子,他喜欢她的一切。但是他们不认识,没有说过一句话。大于知道自己的想法不现实,可是心里的念头就是控制不住。又过了一年多,温女再次来到邻居家里做客,她还是那样子,依然很白,大于渐渐死了的心又一次被点燃。大于跟邻居的小女儿树叶十分熟悉,为此大于常常对树叶说些好听的话,他从树叶那里得知温女家里有一个哥哥已经结婚,温女读到初中就回家了,树叶还说温女脾气不好有点倔,她妈都怕她。大于没事就去邻居家转悠,邻居见了就叫大于帮帮这帮帮那,到了饭点便把大于留下来,大于跟温女坐到一块吃饭,温女看着他突然莫名其妙地笑起来,大于摸不着头脑,也傻乎乎地跟着笑,一来二去两人便熟悉了。第二天,他们便一起出去玩了,树叶当然陪伴其中,但这对大于来说已经十分满足了,他看着丰腴的温女,心里美美的。温女嘴唇很厚很大,很性感。他看温女,恰好温女也看过来,他忽地脸红了,温女也哧哧地笑起来。

刘兰花妈给刘兰花张罗了很多人家,可最后说到彩礼就吹了,刘兰花妈很在乎彩礼,没有彩礼她的两个儿子就别想找对象。刘兰花妈也很在乎人,也就是说人要过关,彩礼也不能少,可惜两者都具备的实在太少了,刘兰花在她妈的张罗下有些度日如年的感觉。刘兰花有一段时间没见过大于了,大于好像把自己忘了,她知道他妈那么一骂,大于肯定觉得心里亏欠自己,可是亏欠也不该躲着呀,她想不通,一肚子烦恼。

刘兰花的爹是个木匠,一次伐树的时候从二十多米高的树上栽下来当场死亡,那年她才九岁,事后雇主给她们送来二百元钱就算了结。她妈拿着二百元钱哭了半天,给男人办完丧事,二百元钱花光不说,还从老底里取了一部分,从此家里少了顶梁柱,一天天疲沓下来,生活所有的来源全靠刘兰花妈在地里的那点打闹。那年头不兴打工,她哥虽是壮劳力,可也只能混个嘴。爹去世不久,她就背着书包回家了。仿佛命运交给刘兰花的一个首要职责就是要她负责两个哥哥的婚事,刘兰花妈依旧托媒人张罗,要价还价,仿佛在推销一件商品,媒人二来运一跑进她家的时候,刘兰花心里就打起了鼓。二来运也是下了功夫,十里八乡都打听了,可一次一次失望后,刘兰花也开始麻木了,她甚至有些累了,她不想再受这种折磨了。

那天邻居跑到大于家跟大于妈说:“我看你家大于太喜欢我们的温女了。”大于妈心里一动,嘴上却一撇:“他喜欢有什么用,你们那温女能看得上他?”邻居说:“看老姐说的,大于又不差,怎么就看不上?再说看不上我来跟你说什么?”大于妈赶紧问:“真的?那温女真有意思!”邻居哈哈大笑:“你家大于有美人缘,温女真有那么点意思,其实不是那么点儿,而是一大点儿。”大于妈脸上有了红光:“唉,就是不知道人家的条件是什么?”邻居说:“温女家没什么负担,不像我们这里,说是嫁女儿其实跟卖女儿差不多,他哥哥早成家立业,爹是矿上的工人,只要人对眼,什么都好说。”通过邻居张罗,大于很快便跟温女订了婚,彩礼只要了三百,温女妈说只是个礼数,这份彩礼结婚时会随着嫁妆陪过去的。温女结婚的条件是要三间房,大于家哪有钱盖三间房?幸好大于二姐刚好跟男人到了矿上,于是把村里的一处院子给了大于,而且是四间房,钱只算了一点,说几时有了几时给。大于把二姐的小院收拾一番就把温女娶了进来。大于妈十分高兴,给邻居送了一份辛苦钱,邻居推辞不掉就收下了。

没想到结婚的时候温女妈并没把那份彩礼随过来,只是陪了一对大红皮箱,里面还是空的,大于没计较,温女却不依了,第三天回门时硬是跟她妈要,她妈气得不行,可自己说过的话只好如数照办。大于终于知道了温女的倔,好在婚后温女百般温柔,大于着实幸福了一阵子。温女当年生下一个大胖女儿,温女妈来看了一次,没住多久就走了。

温女自从坐了月子后经常无缘无故发火,大于劝说小心生气没了奶水,温女听了突然朝大于瞪眼骂道“滚开”,大于惊呆了,见她在月子里就没有反驳。温女出了月子便开始发呆、骂人,家里的事从此放手不管了,不过孩子倒是喂得白胖白胖的。温女进入了另外一种状态,时而清醒时而糊涂,清醒时对大于百般疼爱有说有笑,糊涂起来就骂人,一回骂邻居说给老子说个媒赚了一千多,又说你是老子的什么亲戚,一百竿子都打不着。大于听了稀里糊涂的,半天也没想出个头绪,就问温女,温女眼一瞪又骂“滚开”。大于妈慢慢才知道被骗了,她去邻居家骂,邻居满脸无辜说自己也不知情,说温女原来不是好好的吗?谁知道你们把人家怎么了?邻居反咬一口,大于妈又是一阵大骂,可骂有什么用?大于妈想了几日决定要大于把温女送回娘家:“养个疯女人做什么?真是便宜没好货,现在送回去还不晚。”大于妈说得难听,大于心里却很矛盾,就算邻居成全这门亲事在当中挣了一笔钱,但自己当初也是真的喜欢温女,没人逼着他娶,也没人逼着他爱。大于不肯把温女送回去,大于妈就经常在家里闹,骂大于是个活死人不知轻重,说等以后明白了就晚了,说罢就呜呜呜地哭。大于妈闹腾时,温女待在一边默默地看着,大于妈骂累了她还端一碗水过去,大于妈扬手打飞,温女乖乖地坐回远处哧哧地笑起来,大于妈见了更是怒不可遏,指着温女对大于说:“你看看这不是疯子是什么?快把她送回她妈身边去。”后来大于架不住妈的闹腾,曾把温女送走一次,但到了丈母娘家大于没说是不要了,只说温女想回来住几天,说完就要走,温女却一把拽住他的衣角,大于心里一阵酸痛,仿佛被什么东西扎了一下。

温女妈自然明白,留下大于住了两天,临走对大于说过段时间你再来接吧。大于见丈母娘眼里含着泪,点了点头。他从丈母娘家出来没有立刻回家,而是去了精神病院,他向大夫说了温女的病,大夫说这应该是产后抑郁症,大于问能不能好?大夫说我没见到病人,但根据你的描述病情不轻,至于能不能好你都要有信心。大于点头叫医生开了些药,又去丈母娘家叫丈母娘按时给温女吃了。一个月后,丈母娘送温女回家,大于妈见温女回来了,又跳起脚大骂了一顿,过后她就不再骂了,说自己只有这样的命,认了。

从此,温女好一阵儿坏一阵儿,好的时候也下地干活扫院子,还给大于做饭,可是完全没有头绪,院子扫了一遍又一遍,饭菜咸得不能吃,大于干脆不叫她做了,叫她一边歇着,家里的琐事都一个人承担了下来。过了几年温女又给大于生了个儿子,就是豆子。生下豆子后温女照样能吃能睡不干活,大于并没把她当成病人,有什么心思都对她说,虽然说什么都得不到回应,可大于还是对她说个不停。温女每天睡醒了就到磨坊里看大于给人磨面,可是她到磨坊会影响磨面,大于就让她回家,没有地方去,她就整天待在屋里望着外面的院子。

刘兰花后来嫁给了泥匠秦观宝,秦观宝的老婆病死了,他愿出那一大份彩礼钱。刘兰花想了想后同意了,秦观宝虽是二婚,可人不错,比自己大七岁,满脸胡子,沉默寡言。他们婚后的日子还是很不错的,秦观宝干一天活儿能挣不少钱,可一年前秦观宝给人盖房时从墙上跌下来,下面刚好有和泥的耙子,耙齿朝上硌在了秦观宝腰上,不久就去世了。

刘兰花到白宫磨面见了大于,看到大于那么大的院子乱糟糟的,心里不由得难受起来,这些年她从未进过大于的院子,原来她磨面都是去冯七带那里,现在冯七带重盖磨坊,她才第一次进了大于的磨坊。多年来大于一直躲着她,有时路上碰见了也假装和别人打招呼或是假装看天气赶快闪过去了,好像他们有过什么见不得人的勾当似的。可那天在磨坊见了,多年前的亲切劲儿突然回来了,死灰复燃一般。她本身没有什么想法,那晚大于突然来到家里且有了那事,大于走了她才开始后悔:为什么没有拒绝?还那么顺理成章?为什么?难道自己心里还有他?要说有还真有,女人跟男人不一样,男人容易忘记过去,而女人恰恰相反,她们老是把过去的一切记得清清楚楚,只是一切都已过去,回忆又有什么意义呢?刘兰花直骂自己。

从刘兰花家回来后,大于脑子里经常回放起那天的情景,可那天的情景好像越来越模糊,有点儿像猪八戒吃人参果,吃是吃了,可是忘了味道。越是模糊引力越大,大于待在磨坊里希望刘兰花再来磨面,可刘兰花没来,昨天刚磨的,刘兰花家能有多少面磨?大于无精打采的。村西的刘寡妇过来磨面,大于打不起精神,忽然觉得眼前的女人很没味道,瘦削的刘寡妇忽闪着大眼睛看他,他却无动于衷,给她磨完帮她搬到车架后就又回到了磨坊里。刘寡妇摸摸兜里的钱又装了回去,对大于说我走了,大于好像没听见似的。太阳落了山,磨面的都走了,大于洗了脸回屋做饭。大于喝了一碗稀饭出去把猪喂了,见花子和豆子边写作业边看电视,说了句我出去一下就出去了。疯女人看着他的背影骂了句“滚吧”,花子听了转头说骂啥呢?温女害羞般地低下了头。

大于出了院子,早春的夜晚还有些凉,他不禁打了个寒噤,但他的心却是燥燥的,像好久没落雨的大地,一片干尘飞舞。大于在潜意识的支配下走到刘兰花的大门外,小巷没有人声犬声,连风声也没有一丝,静得有些可怕,突然一片叶子落下来,声音显得特别响亮。大于朝里望了望,刘兰花家发出昏黄的光,他走到墙头仰起脖子朝里瞄,见刘兰花正在给儿子讲什么。刘兰花的儿子回来了,大于望了一阵就走了。村庄里大多数人都早早睡了,大于边走边胡乱地想,想什么他自己也不知道,主要是想刘兰花,想刘兰花温热的身体,昨夜的事好像隔了好几个世纪了。到了巷口他又朝那个方向望了望,什么也望不见,天和地连在一起了,天上有几颗星顽皮地闪烁着,大于突然觉得活着很没意思,他坐在路边看着北面的天空,那里白亮白亮的,城市的灯光把天空都照亮了,但那是很远的地方。大于回家时灯还亮着,孩子们睡了,疯女人却还眼睛睁着,他问:“怎还不睡?睡吧。”疯女人突然骂了一句“睡你个头”,然后笑了,大于没有理睬,伸手抓住灯绳把灯灭了。多年过度的劳累练就了他挨枕头就睡的功夫,可那天晚上他没有睡踏实,他听见了大公猪的叫声,听见了儿子说梦话“我逮着了,我逮着了”,听见了女儿的磨牙声。后来学校的铃声响了,花子和豆子一起去了学校。然后就记不住了,等到大于睁开眼,发现树梢上挂了一轮淡黄色的太阳。

日子和往常一样,不同的是大于再不碰其他女人了,他现在只跟刘兰花好,刘兰花好像还不适应,但又无法拒绝大于,都不年轻了,不再是扭扭捏捏的年龄了。大于给刘兰花抱去一头小猪,说有他的磨坊也就有小猪吃的,刘兰花毫不推辞地接受了,好像本来就是应该的,她有时恍惚觉得自己一直在跟大于过日子,只有冷静的时候才会为自己的行为感到一阵脸红。大于跟刘兰花好了以后,温女的脸色就没好看过,她板着脸动不动就骂人,大于也没心思跟她解释,只是看着她笑,这么多年跟她说了多少话,可都没有得到她的回应,从心里说大于也把她当作疯子了,只觉得吃醋这一点上她跟其他女人是一样的,或者说吃醋这根神经没问题,想到这里大于就忍不住想笑。

第二年冬天,刘兰花家那头小猪长大了,她叫王二帮忙杀了拿到铺子里去卖,然后请大于到家里来吃饭。那天刘兰花很漂亮,她已从忧伤里走出,她本就是个漂亮的女人,心情一好人就恢复正常了。那天她给大于炖了一锅肉,大于吃着肉心里美美的,多年来他过的都是牛马一般的日子,从来没有这么惬意地享受过。刘兰花当然给大于倒了酒,一瓶五十五度的老白干,大于心里更美了。他看着刘兰花,刘兰花也看着他,他觉得刘兰花好像有话要说,就问:“想啥呢?”刘兰花看着他说:“大于,咱们、咱们能一起过日子吗?”大于把一口肉咽下愣了一会儿说:“那温女呢?”刘兰花说:“放心饿不着她。”大于低下了头,脑海里起了波浪,这些年他跟这个女人那个女人瞎混,可从没想过要离开温女跟别的女人过日子,刘兰花一说让他突然傻了眼,跟刘兰花过日子他肯定高兴,年轻那会儿就想跟刘兰花过日子呢!望着刘兰花满眼的期待,大于说:“我再想想吧。”大于那天饭没吃多、酒没喝好就晃晃悠悠走了,刘兰花扶他,他轻轻推开了。冬天的风很硬,大于从刘兰花家出来就往家里走去。刚刚刘兰花的话叫他一下子不知所措,他不知道他离开温女后,温女怎么活下去。虽然温女疯了以后他们很少交流,可要让他离开温女,他还真是无法离开。其实刘兰花说得也没错,他们两个过日子肯定会一天比一天好,刘兰花也是可怜人,为了两个哥哥才嫁给秦观宝的。秦观宝人好命不长,没有能够跟刘兰花过一辈子。大于想到这里心里蜂蜇般的痛起来,为刘兰花的苦命,也为自己的身不由己。他望了望天,天真蓝,蓝得叫人心醉。

回到家时温女和孩子们已经吃完饭了,温女坐着傻愣愣地望着外面,大于突然觉得温女瘦了很多,背没那么宽了,衣服不再是紧绷绷的,大于想不通温女怎么会瘦,很长时间他几乎忽略了她,这时突然想起她最近很少骂人了。她经常发呆,神情是被冷落的那种,看上去有些可怜。他叫了她一声,温女似乎没有听到,继续望着外面发呆。磨面的人来了,大于进了磨坊。磨坊声响很大,打米机磨面机轰鸣着,大于忙碌得暂时摆脱了苦恼,轰隆的声响叫人无法思考问题,他一直忙到天快黑了才停下来。

好几天,他没去刘兰花家了,刘兰花来过一次磨坊,见他忙就又走了。那段日子确实忙,磨坊的机器整天不停。闲下来时大于才想起刘兰花,一天晚上温存之后刘兰花问他的想法,大于说我不能离开温女。刘兰花再问,得到的还是相同的回答,刘兰花的身体就慢慢凉了下来,他们的关系就那么渐渐地不了了之。生活里有很多事一开始也很隆重,后来都是不了了之的。跟刘兰花断了,大于也没再跟别的女人勾搭,他好像一下子老了,腰身矮了下去,人也变得沉默。磨坊忙完他就回屋做饭,温女嘴里依然骂骂咧咧,没多长时间又胖了。大于看着自己的疯女人,脑海里浮现出刘兰花的身影,年轻时的刘兰花和现在的刘兰花在他面前晃来晃去,飘忽不定,大于呆了,出神地望着一个地方。

转眼年尾,村里人忙碌起来,可过了除夕又一下子静了。新的一年开始了,所有的人好像都变了,又好像都没变。大于还是往常的样子,温女也是往常的样子,刘兰花也是往常的样子,但细细看去又好像都不一样了。过了正月,大于的磨坊又慢慢忙起来,冯七带的新磨坊没盖好,因为他得病躺在床上起不来了。听说他们去医院看了,没看出个结果就把他又抬回来了。老冯那样躺下去也许能躺好,也许越躺越坏,但磨坊肯定不开了,他家的米现在也是拉到大于的白宫来磨了。

立春了,村西的小河开始活泛起来,哗哗哗地叫着向远方流去。河水一活,大地很快变了颜色,由冬季的灰白变成了早春的深灰。连着下了几场雨,天气日渐暖和,人们开始翻地、下种。每年这段日子大于的磨坊只工作半天,因为前晌他要去地里干活,他有十二亩地,其中八亩是水田。大于下地,他的疯女人也跟着,大于不拦她,野外比磨坊宽敞,不会影响别人。大于也希望她跟着,虽然到了地里她什么也不干,可坐在那里是个伴儿,大于时不时跟她说话,尽管她沉默得像块石板。大于说:“你看那山像不像一个躺倒的佛爷?”大于说:“那边的杏树开花了,很香的,你去闻闻吧。”大于说:“你看东边的山头是不是像个馒头?”大于说:“渴了你就喝水,水里我放了白糖,你不是喜欢喝白糖水吗?”大于说:“……”疯女人始终低着头,不看大于也不看远方,只是盯着脚下一米处,她在发呆。太阳照着她,她的头发又黑又亮,像抹了发油一样发亮。她的脖子还是那么白,好像永远晒不黑似的。大于望着她,然后望望远方,突然放开嗓子唱道:“远远看见一个穿红的,原来那是哥哥相好的。”温女听了先是憨憨地笑,然后突然绷起脸骂了一句。

大于唱罢继续在田里劳作,风紧一阵慢一阵地刮过来,仿佛在诉说什么。