听见有人在喊父亲的姓名和我们家的门牌号,想出去看看怎么回事,姐姐已经跑出了门,不一会儿,姐姐跑回来,气喘吁吁地站在母亲面前:“妈,电报!”双手呈上电报,门口择菜的母亲“嗯”了一声,看都没看姐姐一眼,抬抬下巴,示意姐姐把电报放桌上,姐姐突然大声喊道:“河南——加急!”母亲手中的青菜用力摔进簸箕里,叫喊道:“电报,你喊个什么?”

我心里咯噔了一下,心想,又该父母发愁了。

电报是父亲的哥哥从“河南省临颍县三家店崔庄”这个地方打来的。

很小的时候,父亲就告诉我,这个地方是我们的老家,并让我在学前反复临摹这个地址的全称字样,背诵这个地址的全称发音——尽管我两三岁大时离开这个地方后,再没有去过这个地方,但这个地址已经被父亲把它安装在了我的大脑里,就像上学后课本告诉我,北京是祖国的首都而我从未去过祖国的首都北京一样。

电报上,父亲的哥哥告知父亲,他们的父亲病危,要求父亲回去看他们父亲最后一眼。这封电报之前,父亲收到过他哥哥的一封来信,信上说的都是他们父亲生病缺钱抓药的事。

接到这封信后,母亲愁死了。

那天晚上,我们上床后,父亲来到我们的床边,手指头点了点床上的脑袋和床下的鞋,转身回到他和母亲床边,拉上那张床单帘子,我们这边和他们那边,看皮影戏一样。

母亲的声音:“单位借支吧!”

父亲的声音:“借多少呢?”

母亲的声音:“你说呢?”

父亲的声音:“至少也得20块吧?!”

母亲点点头,伸手墙上划拉了一下,电灯熄灭,皮影戏结束。

我们家这个门户里,有两个家庭,五十几平方米的居住使用面积里,郝家夫妇领着俩闺女,住那间20多平方米带套间和阳台,我们家住这间14平米的单间,共用厨房厕所。我们家里,两张木板床,一张方桌,四个方凳,都是公家配置的 (上面印有武钢字样),如果冬天需要采暖,还得在这个空间里放个烧蜂窝煤的铁皮炉子,炉子上配置一个成直角的马口铁排烟管道,一头接在炉子的排烟孔,一头插过窗玻璃上的空洞通往室外,烟囱接口处还得吊个罐头瓶,渗出的烟油滴在地上或谁的身上都挺嫌人。

我们这个家,应该叫“窝”。刚住进来的时候,年龄尚小,感觉不到什么别扭,有温饱便乖顺,稍大点,断奶后的小崽子一样,总想往外跑,又跑不出去,埋怨和牢骚变成了叽哇乱叫和扯皮打架,吵得父母也心烦,但他们都是新中国的建设者,能够耐心说服孩子们要体谅国家的困难,虽说他们教育孩子时的语言很不规范,阐明他们的家国情怀时也不乏连打带骂。

当时,这地方的影院里正在放映《列宁在1918》,电影里列宁的警卫员瓦西里安慰他妻子那一句台词 “面包会有的”,不但安慰了我们的父母,也安慰了千千万万像我一样的孩子。

我们在父辈们建设国家的过程中,别别扭扭地成长着。

姐姐初中毕业后,本可以继续上高中的,但她选择了下乡,同屋郝家大闺女郝玉莲能够继续留在家里上高中,不是她的学习成绩比姐姐好,也不是她比姐姐爱读书,人家能够心安理得继续上高中,是他们家比我们家多了间房,而姐姐却因为家里无处容身放下课本,走上了社会。

姐姐下放的地方是武汉市水产科研所,在市郊南湖,从红钢城乘公交车到武昌北站转通勤火车可抵达,当天可以跑个来回,虽是下放知青,享受水科所职工待遇,休星期天,每个月还有18块钱的生活费,但姐姐很少回家,有时候一两个月都不回来,现在姐姐待在家里,是跟单位请了假,理由是要回老家看望病危的爷爷。

其实,这是个幌子,姐姐现在赖在家里的主要原因,是她的这个月的饭菜票被人家偷走了。老家那封来信让回家求援的姐姐,找到了个跟单位请假的理由。

父亲今天上白班,晚上7点钟后才能够到家。

郝家的座钟响了7下后,我们家屋里安静了下来。我们在等一个信号,只要这个信号一来,母亲便会进厨房打开炉门,姐姐也会条件反射地跟着收拾桌子,摆上碗筷,我和两个妹妹跑到门口,朝澡堂方向的那个路口张望着。

那个信号,是父亲的一声咳嗽。

父亲这声咳嗽,是故意的,他发出这个信号,意在告诉我们:孩子们,爸爸回来了。

看见了父亲的身影,我们跑到马路边,拦住父亲,父亲把包交给我,抱起小妹妹,牵着大妹妹,笑咯咯的,老母鸡一样把我们领进家门。

父亲到家后,脱掉工作服,在厨房里的水龙头上洗了把脸,连个盆都不用,水龙头冲洗一下,进屋,拉毛巾擦把脸,坐桌子旁,接过姐姐递过来的茶缸,揭开茶缸盖,吹着热气,品着茶水的功夫,手不停地抚摸着白色搪瓷茶缸上那个血红色的“奖”字,白色搪瓷茶缸上这个血红色的字体,对应着他白背心上的那个血红色字体,放映机投射上去的一样,父亲喜欢以这种方式表达他心中的骄傲和满足。

厨房里母亲喊了声“端菜”,姐姐厨房里端进屋一盆热气腾腾大白菜炖豆腐加粉条。

父亲放下手中的茶缸,将茶缸推到桌子边缘靠墙边,半天没有见我们像往常那样蜂拥到桌子周围抢碗筷争吃食,而是一排坐在床上痴痴地看着他,便笑着向我们招手:“你们不饿吗?”

母亲平静地走到桌子前,把电报放在了父亲面前的桌面上,“你看,啥招能够管用,听你的!”随电报放在父亲面前的还有一个酒盅,“别着急,边喝边说。”母亲往小酒盅里倒上酒,筷子递到了父亲手上,抬手指了指姐姐,姐姐领着我们到厨房里,给我们逐个盛了碗饭,我们端着碗从厨房里出来,立在桌子旁,母亲面前用筷子逐个把菜夹进我们碗里,一排坐床上吃。

父亲双臂抱在胸前,侧过身来,背靠在墙壁上,深吸了口气,皱着眉,痴痴呆呆地坐在那,等着母亲给他拿个主意。母亲以商量的口气说出了她的想法,过几天,等我们放暑假了,让我和姐姐先回去,到家后来封信,告知爷爷的病情,再做打算。

等我们放暑假,是母亲体面的说法,她要等的是这个月父亲开工资的日子,至于爷爷是否生命垂危,至于父亲有没有必要跟爷爷最后见上一面,不是母亲能够决定的。母亲说一句,父亲点点头,喝下一盅酒,母亲给父亲续上酒……

事情按母亲说的定下来后,父亲夹了一筷子菜嘴里嚼着嚼着,眼眶里就盈满了泪水。

看得出来,母亲想安慰一下父亲,但她没有办法让父亲明天就回老家去,也没有钱让我和姐姐明天就回老家去,她站起来,伸手在父亲的肩膀上推搡了一把,“哟,哟,哟,该不是要哭吧,老崔?”母亲这一嚷嚷,父亲“嗷”的一声,真的哭了。

看得真切,父亲的眼泪是从眼眶喷洒出来的,随着眼泪喷薄而出的还有他嘴里的食物碎渣和鼻涕,这个时候,郝阿姨出现在了我们家门口:“嘛事啊,老崔家?”

父亲慌忙起身,走到窗前,背对着我们,郝阿姨明白了父亲难过的原因后,扭头朝他们家那边喊道:“郝哥,手上还有闲钱吗?挪点出来,老崔家使使。”

母亲连忙上前拦住郝阿姨:“玉莲妈,不是钱的事!”把郝阿姨推回到她们家里门口,两人在郝家门口唠了好一会儿,母亲回来的时候,手上还是攥着20元钱。

工作劳累了一天的父亲,仅仅是喝了两口酒,说了声“我累了”,拉了张单人席,抓了个枕头,大门口的过道上一铺,躺在了上面。夜里,姐姐给父亲端去一茶缸水,还不停地跑出去给父亲扇扇子驱赶蚊子。

第二天下午,父亲送我们到汉口大智门火车站,车站买好票后,安慰了姐姐几句,匆匆离开了我们,他得早点乘上班粤汉码头至青山红钢城码头的轮渡,今晚七点,他还得准时赶到单位接班。

半夜里上的车,6个多小时,京广线上跑了400多公里,下车后,天还不明。

这是个小站,下车的人不多,眨眼工夫,出站的人散尽,车站前的场地上空无一人。姐姐拎着旅行包,拉着我的手从出站口挪到车站大门前的灯光下,好让来接站的人看见我们。

不远处的厕所墙边的一辆架子车上,坐着个睡眼惺忪的汉子,身上披裹着蓝白条纹布单,双手抓着布单,露着个脑袋目光四下寻找着什么,当我们的目光游离中碰到了一起,这个人试探着喊了一声,“立民吗?”我看姐姐,姐姐喊了声,“二舅?”这个人慌忙从架子车上下来,没有站稳,踉跄一下,差点跌了一跤。

“中了,中了!”二舅朝远处招了招手,一个大娘拎着个水壶和脸盆过来,往盆里倒了点温水,放在了我们面前。姐姐帮我洗了把脸后,自己洗完,端起盆要泼掉盆里的水,二舅接过盆,转身蹲地上,双手撩起盆里的水,脸上呼啦啦洗了两下,盆里的水就没有了。

送水的大娘问二舅:“城里回来的?”

二舅递给送水大娘一毛钱,得意地说:“汉口回来的,外甥!”

收拾妥当,二舅领着我们朝车站对面一家煎包摊走去,刚才过去的一趟车,没有给摊主捎来什么客人,见我们在摊前坐下,摊主揭开煎包锅锅盖,腾腾蒸汽弥散开来,摊主锅铲敲着锅沿吆喝了一声,猛力推拉风箱,火苗从煎包锅周围蹿起老高,锅里嗞嗞啦啦的油花爆裂声中,胖乎乎的煎包上泛起层油亮的光泽。

天亮了。

一盘煎包,一碗胡辣汤,把我的肚子撑得鼓鼓的。

姐姐喝了两口胡辣汤,见二舅面前既没有煎包,也没有胡辣汤,把自己那碗胡辣汤推给了二舅,说她不喜欢这个味,二舅迟疑了一下,“别可惜了。”接过那碗胡辣汤,呼噜呼噜吃进肚子里,抹抹嘴,掏出几张零碎的票子数了数,搁桌上,喊了声:“来斤油馍”(油条)。摊主油馍筐里抓了把油馍称了称,抽了根麦秸扎住油馍,掂过来放桌上,随手拿起桌子上的钱,查了查,放钱匣里。二舅掂起油馍对我们说:“你们姥爷很久都没有吃过油馍了。”

离开车站,出城关,沿官路向南。

骄阳把路旁白杨树的树影投射到路面上,风儿可劲摇着树冠,把树冠枝叶相互间的摩擦声,哗啦啦地摇落在了路面上,我和姐姐追逐着地面上摇晃的叶影,踩着哗啦啦的声响,一路欢声笑语,没了暑热和劳累。

二舅拉着架子车跟着我们一路小跑,嘴里不停地朝我们叫喊,“远着呢,上车歇歇,再跑……”可我和姐姐都不好意思坐二舅拉着的架子车,后来,实在走不动了,我和姐姐才轮流到架子车上坐坐,下来跑跑,跑累了再坐坐架子车,30多里地的官路我们走了几乎一天,太阳偏西的时候,官路沿上突然出现一群孩子,二舅拉着架子车走到我们前面,“起——起——”撵开官路沿上孩子们,车把一拐,架子车下了官路,走上一条乡间小路,孩子们叽叽喳喳跟在我们身后,经过一片红薯地,绕过一个苇坑,我们到了罗庄。

姥爷姥姥大舅大妗二妗院门口候着我们,我没有回来过,面对眼前老老少少一大片笑脸和问候有点不知所措,跟在姐姐的屁股后面,鹦鹉学舌似的喊着:“姥爷姥姥舅舅妗子……”

姥姥笑盈盈地把我上下瞅了个遍,双手捧住我的脸,嘴唇抖动着:“民?立民都长这么大了……”拉着我走到家门口,问我们:“饥不饥,饥了让妗子烧锅。”

姐姐说,我们坐坐,得去崔庄,爷爷病了。

姥姥看看天色,“现在过去也该喝汤了。今天在这喝汤,明去崔庄,不耽误看爷爷!”不容姐姐再说什么,抬手指了指门外,二舅出门,门前不远处的井里提上来一个柳条篮子,过来说:“屋后坐吧,屋里热。”

姥姥家屋后有片空地,几棵杏树上黄澄澄的杏压弯了枝条,杏树下的地面被鞋底磨蹭得发亮,不见一丝尘土,往北稍远处,有六棵巨大的柿子树,它们一字排开,树根外露,树身中空,树冠却枝繁叶茂,挂满了青果。我们坐在杏树下吃着篮子里的瓜果,青皮脆瓜、白皮甜瓜、黄澄澄的杏,这些井水里浸泡过的瓜果,无论哪一样,咬一口,满嘴的清脆香甜,且清凉爽口。想到姥姥说过晚上喝汤,我不敢吃得太多,怕影响晚上喝汤。

姥姥拄着拐棍迈着小脚在我们之间走动,不时弯下腰来,拾起我们吐在地上的杏核,走到屋后的墙边,蹲下,杏核放块砖上,用镰刀头将杏核一粒粒敲开,收起杏仁。二舅告诉我们,罗庄所有杏树的杏核都是苦的,只有姥姥的这几棵杏树的杏核是甜的,每年夏季,姥姥就守着这几棵杏树,杏未成熟前,谁都不敢造次,杏熟了,都可来吃,但不能带走,就是舍不得杏仁。夏季过去,姥姥床头窗台上那两个陶瓦罐里就有了两罐满满的盐染过的杏仁,过年拿出来,大人孩子每人几粒,嘴里嚼起来,脆而香,带点咸味,感觉比吃糖豆还美。

二妗屋头的一声吆喝:喝汤了——

屋里没有点灯,门外进来的光源集中在堂屋当间的小桌上,桌上仅有三只碗,一个馍筐和一碟炒豆腐片,坐下后,我半天没有动手,以为还有菜没有上来,二舅笑着对我说:“吃吧,民,咱家可不比你们那,不吃就得饿肚子!”我抓了块馍,咬了一口,放下,端起碗,筷子碗里捞了捞,里面只有红薯块,不见藕和排骨。姐姐告诉我,我们老家这地方管吃晚饭叫 “喝汤”。我勉强吃了两口,站起来说:“饱了。”

姥姥说:“饱了就不吃了,饥了,有瓜。”

第二天清晨,二舅把架子车打扫干净,车上铺了张席,说送我们去崔庄。我们老家,架子车是家家必备的唯一交通 (生产)工具,农忙时拉土载粪,逢集赶会走亲戚时,扫去车上的土,铺张席或垫床被,无论是新媳妇回娘家,还是外甥看舅舅,都靠它。

姐姐没有让二舅送我们,她说我们走着去,沿路可以看看风景。

罗庄桥,3米来宽,长不足 10米,桥面没有护栏,两边只有一拃高的砖,桥头的两棵杨树,躯干笔直粗壮,树冠高耸指天,罗庄人叫这两棵杨树“姥爷树”和“姥姥树”。没有人知道它们的年岁,据说有了罗庄就有了这两棵杨树,罗庄历经多次变故,都没有人敢动这两棵树。

姐姐让我拜拜这两棵树,我问为什么。姐姐说它们能够保佑我们。我学着姐姐的样子,双手作揖,拜了拜这两棵树。

过了罗庄桥,眼前是一马平川的庄稼地,趴在地垄上的红薯藤,微微泛黄的大豆苗,高高壮壮的烟棵……我们沿着庄稼地间的一条印有很多架子车车辙的路,手上拿着野花野草,捏着蚂蚱,说说笑笑,玩玩闹闹,走出一片枯黄的玉米棵地时,眼前出现了一个村庄,姐姐说,那就是崔庄。

我们沿着老坟台下的一条村道,经过一些人家门前,村街上的人们好奇地打量着我们,议论着我们,有人问,汉口江唤(父亲的名字)的孩子回来了?姐姐向他们笑着点头,喊着爷奶叔婶……拐上一条小道,走进一家院落。姐姐说,我们到家了。

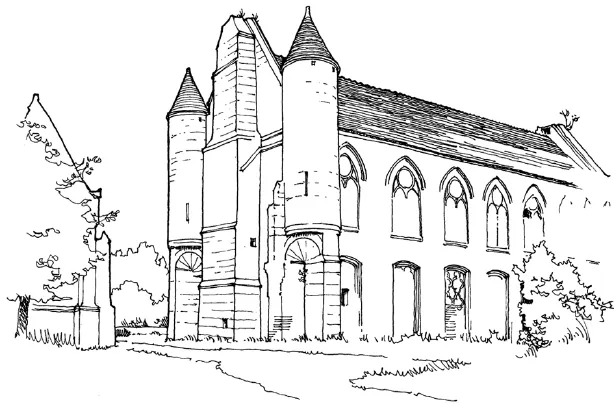

老家是个不规则的院落,坐北朝南的是座一门两厢的土坯墙麦秸顶的房屋,房头是间灶火,灶火后旁有棵枣树,枣树下有口井,井旁是个污水坑,污水坑对面是间砖瓦东屋,这几间简陋的建筑被泥坯墙相连组成的院子里,大爷大娘领着六个孩子住北屋,爷爷奶奶住东屋,我们走进这个院落,站在东屋门口,姐姐指着东屋告诉我:这是我们出生的地方。

东屋没有窗,也没有灯,除了门口有光亮,屋里黑乎乎的什么也看不见。我跟在姐姐身后,看着脚下,蹑手蹑脚走到床边,没有看见人,却听得见床上传出拉风箱般的喘息声,我往前凑了凑,努力想看清楚床上的爷爷时,一只干枯如柴的手黑暗中探了出来,吓得我喊了声妈。

那只手上的一根指头在我们面前比画着,“回——来——了?你爸呢……”虚弱的声音仿佛是顺着那根指头飘出来的,让我防不胜防的是,那只冰凉的手突然抓住了我的手,并把我往里拽了一下,与此同时,我看见了一张模糊的脸,我抬头回避这张脸,眼前一片黢黑,我不知道对面的黑色究竟是面墙,还是无限的黑暗,大热天的,一股子凉气让我浑身哆嗦,我害怕对面的黑暗里会突然蹿出个来什么。奶奶把我拉了出来,让我去那屋跟弟妹们玩。

大爷家六个孩子,除了老三立杰是个男孩,都是闺女,最小的还在吃奶。立杰,比我小六七岁,挺亲我的,一会儿说哥咱这吧,一会儿说哥咱那吧,让我站也不是,坐也不是。大爷让立杰领着我去生产队的菜园子里替他守菜园子,他得在家里守护着爷爷。

白天我们在菜园子里玩耍,有社员菜园子里干活的时候,我们也帮着浇浇水,薅薅草什么的,菜园子里干活的社员离开后,我们会摘个嫩茄子找根黄瓜或掐根葱吃,晚上就睡在窝棚里,吃饭有个几岁的妹妹提着篮子瓦罐送来,完全把生病的爷爷抛到了九霄云外,直到两天后的一个晚上,爷爷撒手而去,我都没有回去看爷爷一眼。爷爷咽气前,姐姐要来喊我回去,奶奶不让,说是怕吓着我。

爷爷去世后第二天深夜,父亲冒雨赶了回来。

一声吆喝,摔盆,炮仗嘣,响器鸣,哭声大作。

棺木抬起,大爷一家人在前,我和姐姐跟着父亲随后,村道上,爷爷的棺木安放在一辆三匹牲口套着的大车上时,出殡送葬的队伍停了下,跪在地上。

我站在父亲身旁,东张西望看热闹,有人突然在我的膝后窝踹了一脚,我跪在了地上,我想站起来,一只大手按着我的头,呵斥道:“哭! ”

我哭不出来,从得知爷爷生病,到爷爷病故,我心里没有丝毫的悲伤。我没有跟爷爷一起生活过,没有感情,也没有怨恨,哭不出来,即便是装,也装不出来。

那只大手把我的头又往下按了按,吼道:“哭!”听见父亲和姐姐的哭声,又委屈头上的那只大手,我大声哭了起来。

响器声中,钱纸飞扬,牲口拉着大车,载着爷爷启程了,披麻戴孝的子孙们和送葬队伍随着大车,一路哭哭喊喊着把爷爷送到坟地里,下葬了爷爷。

坟地回来,送葬的人们把逝去亲人的悲伤连同爷爷的遗体留在了坟地里。

不大的院落里,枣树下架起了两口大铁锅,一口锅上摞着高高的笼屉,里面蒸的是杂粮面馍,另一口炸过豆腐片后的大锅里,添满水后,下大料辣椒,加入萝卜块、粉条,还有大肉,满满一大锅沸腾着热热腾腾的香气,大厨手上的一把长柄铁勺锅里绕了几圈,舀起半勺汤水,嘴边吹了吹,尝尝,随手泼掉铁勺里的汤水,敲敲锅沿,帮工抱过一摞瓦盆,一盆一盆满满盛上,端到院落空地上门板铺成的桌子上均匀摆开,坐在长桌周围的爷们倒上酒开始吃喝,他们聊着村情乡事,举杯交盏,伸手动筷子相互礼让,不争不抢是因为所有菜盆里的菜都出自一口锅。

见女人和孩子们都端着碗菜,抓着个馍,蹲在树下或墙边吃,我也让大厨给我盛了一碗菜,不好吃,一碗菜里萝卜多粉条少,竟然没有找到一片肉。立杰在他的碗里发现了一块肉,叨到我碗里:“哥,肉!”我夹起碗里的那块肉,放嘴里一咬,肉里有骨头,筷子夹着,眼睛盯着它,门牙剔掉骨头上的肉后,一甩筷子,那块白色的骨头飞落在炉子旁的柴火灰里,见状,立杰放下碗跑过去,蹲下,手指头把它从柴火灰里拨拉出来,过来,举在我面前说:“哥,脆骨,脆骨!”见我摇头,他吹了吹脆骨上的柴灰,塞进了嘴里,我听见了他嘴里欢快的咯嘣声。

父亲告诉我,爷爷的丧事有这样的排场,在我们老家算是风光的了,如果不是父亲在外工作,回来手上有点钱,爷爷的丧事,大爷就是哭也哭不出来这样的场面。

送走了爷爷,我们跟着父亲离开崔庄回到罗庄。立杰舍不得我,把我们送到了罗庄,父亲领着要我们准备离开罗庄的时候,立杰上来抱住我,不让我走,姥姥见俩孩子抱着哭成一团不愿分开,抬起手中的拐棍指了指父亲,又指了指家门前的路,父亲在二舅的推推搡搡下离开了姥姥家。

罗庄送走了女婿,把外甥扣了下来。

在罗庄,我有一种优越感。

不论路过谁家门口,人家不是拿个馍,就是抓个瓜果塞给我,尽管馍是杂粮面的,瓜果是自家树上长的或生产队分的,那也是人家家里主贵东西啊。

通过崔庄爷爷的丧事后,我知道了老家的贫困,内疚自己不懂事,随便糟践东西,但这种感觉过不了多一会儿就烟消云散了,特别是跟着二舅出门,生产队菜园子转一圈出来,手上就有了些瓜果蔬菜,去禾场分东西,过完磅后,人家非要额外再加点,说我是罗庄的外甥,该有一份,路过生产队炕屋,竟然有人把烤好的烟叶塞我手上,这东西当然要拒绝,二舅却一旁说:“拿上吧,都是应舅的。”

后来我才知道,炕屋里烤好的烟叶都是要上缴的,还有任务量,剩下点赖货队里保管,过年给每户分点外,还得留点队干部们开会用。即便二舅是队长,也不能私拿队里的物资,这样多好,烧炕的社员既表示了对我的亲,烟叶二舅也吸得心安理得。

我们没有随父亲回武汉,立杰每天来罗庄劝我跟他回崔庄,我不回去,立杰也不回去,姥姥劝我跟立杰回崔庄住几天再回来,说崔庄才是我的家。到了崔庄,我也不回家,跟立杰住在菜园子里,替大爷守护菜园子。

菜园子边有个大坑,坑很深,但坑里没有多少水,坑边无树遮阳,坑里又无杂草隐身,肥硕的青蛙耐不住阳光的烘烤,坑里乱扑腾,天黑后,它们出水上岸,趴在水边的坡地上唱起情歌的时候,我们拿着手电筒和一条化肥袋子下了坑,围着坑边转了一圈,抓了好些。

第二天晌午饭前,我们在菜园子炒青蛙的时候,菜园子里一个叫应婶的社员在薅草,见我们这边热火朝天地架着灶开起火来,过来看我们在弄啥,瞅见剐好的青蛙,惊呼道:“咦——小孩的腿样,吓人!”当她得知是青蛙后,凑拢来看我灶旁操作——辣椒大蒜瓣炝锅后,青蛙下锅遭遇热油,双腿一蹬,站起来要走的样子,吓得她往后退缩着问:“这孩儿,你弄这干啥?”

我说:“吃啊!”

“咦——这孩儿,吃蛤蟆!”这位应婶捂着嘴,缩着脖子,浑身哆嗦着离开了。

烧好的青蛙盛瓦盆里连汤带水半瓦盆,搁在窝棚口空地上,见立杰不敢动手,我抓起一只吃给他看,让他也吃,他不敢,我就不管他了。

在崔庄,除了爷爷办丧事吃过一回大锅菜,再就是吃过奶奶给我做的一个菜,那是一个圆茄子切成片后,鏊子上焙了焙,放碗里,散了点盐,淋了两滴油搅和一下,把它们卷进一张烙馍里让我吃了。除此之外,我就没有见家里炒过菜。

我面前地面上碎小骨头起堆的时候,立杰忍不住抓起一只,尝了尝后,一发不可收,且不吐骨头,大有跟我争抢盆中之物的架势,但他没有吃两个,盆里空了,他端起盆把汤喝了,一拍大腿说:“今儿黑,还干!”崔庄菜园子旁坑里的蛙鸣消失后,我回罗庄抓青蛙,也没有人管,任我在苇坑里、罗庄桥下的河里乱造。

回罗庄的第三天,晌午饭前,我端着剐好的青蛙准备进灶火炒青蛙,二妗拦住了我,不再让我进灶火炒青蛙。姥姥闻声过来,吼了二妗一声,二妗犟嘴,姥姥扬了扬手上的拐棍,二妗一旁不吭气了。今天的青蛙味道变了,吃青蛙的时候,我想到了被姥姥责怪的二妗。

我跟二妗道歉,二妗让我别怪她,说姥爷膈应蛤蟆,已经两天没有吃饭了。

我跟姐姐说,我想回家了。

姐姐让我再坚持两天,现在我们提出走,姥姥会怨恨二妗的。

下午,我让二舅带我去队里参加劳动,暑假作业有篇作文 《记暑假一次有意义的活动》,我想回武汉前把作业做完。二舅把我领到烟棵地,见今天掰烟叶的都是应姥姥和妗子,只有我一个男孩,把一个大闺女喊过来,跟我介绍说:“这是应姨的。”让我跟着她学劈烟叶。

这个姨我见过,是个高中生,她来找姐姐玩的时候,我们还相互礼貌地点了点头,没有说过话。应姥姥和妗子们一下就蹿前面去了,剩下这个学生姨指导我什么样的烟叶该劈,什么样的烟叶不该劈……天太热,没有风,不一会儿我就出汗了,学生姨让我歇着,自己劈着一垄烟叶前去了。

我不想干了,又嫌当逃兵丢人,猫在烟叶下躲着阳光,我知道那些应姥姥妗子的到了地头,再返过来下一垄时,就会隔自己好远,那时候再偷偷地溜掉也就不丢人。

突然,前面有动静,转头沿地面看去,学生姨劈着我这一垄烟棵上的烟叶过来,我不好意思地干了起来,两个人劈到同一棵烟棵上时,她放开手,蹲在那,问我:“累吧?”我说,“不累,只是没有干过,手脚不利索。”

我垂下头,距离太近,不敢直视这个比自己大两岁的姨,她红扑扑的脸颊在绿油油的烟叶的衬托下比烟棵缝隙透过的阳光还耀眼。两人坐在烟棵陇上说着话,我一口一个学生姨喊得她有点别扭。

“喊姨别扭,喊姐吧!”她说。

“喊姐没规矩。”我说。

她问我平时都喜欢看些什么书,我说我喜欢《红楼梦》。其实这本书我连见都没有见过,心想这本书在武汉都很难看到,老家的人肯定不会知道这本书。

学生姨问我,喜欢林黛玉不?我说不喜欢,她问我喜欢谁,是袭人还是……我被学生姨问得囧不可堪时,突然听见二舅在喊我,烟棵地里站起来的时候,腿麻了,站不稳,学生姨一把扶住了我才没有跌倒,那些站在地头的女社员们见我跟学生姨相互搀扶着跌跌撞撞从烟棵地里走出来,她们推搡着二舅叽叽喳喳地嬉闹了起来,二舅好像很害怕她们,躲着她们跑开了……

第二天下午,喝罢汤后,姐姐说,我们明天回武汉。见姥爷姥姥和二舅对姐姐的决定没有任何异议和劝阻,我心里犯嘀咕,干吗这么急着回武汉呢,要走,也得容我回崔庄一趟,跟立杰打个招呼啊,他对我那么亲!

官路上,我们乘上一辆牲口套着的大车,它是生产队窑上去平顶山拉煤的,二舅委托车把式把我们捎到县城火车站。

我们跟送别的亲人挥手告别后,姐姐才告诉我,突然让我们回武汉是二舅的决定。因为昨天我跟学生姨在烟棵地里的行为当天晚上就在罗庄传得沸沸扬扬,二舅怕我再待下去,在罗庄闹出点什么出格的事情来,他不好跟他姐交代。

扭头,望着渐渐远去的罗庄,内心愧疚油然而生:亲爱的罗庄,原谅你的外甥!