餐馆里的事儿

钟 翔

一

郝三看见熟悉的一位来客,缓缓走了进来,心就砰砰跳着,顾不上碗里面汤溢出来,慌忙放在出饭口台阶,钻进偏房里,躲起来。“不把面汤端过去,客人静静地等着,你这个混账小子,慌里慌张地干啥?”张师傅看见后劈头盖脸地骂道。

偏房在操作间跟前,小小的一间,十平米左右,里面放着旧桌子,破沙发,支着高低床,是马老板的卧室,也是大家的休息室。这餐馆原是马老板的,经营了四五年,赚了几万元,后受生意人诱惑,说在西藏拉萨开杂货店,容易赚钱,划得来,就把餐厅转给了张师傅,由他负责经营。这张师傅原是汉族,跟马老板同住一个村,你来我往,交情很深。后来,张师傅受到影响,觉得穆斯林有信仰,生活习惯好,清真菜可口,不吃死动物,有利身心健康,就皈依了伊斯兰教,成了个新穆斯林。

郝三进了房间,两手抱住肚子,趴在床头被子上,哎哟哟呻吟着,显出痛苦的样子。透过玻璃窗口,看到外面吃饭的食客,三三两两坐在桌上,轻声交谈着。跑堂的给来客倒上了茶水,和面的案板上摔摔打打,炒饭的刺啦啦搅着油锅,都在为招待来客忙碌。

操作间的张师傅,听到郝三呻吟声,就使尔里过来看看,究竟怎么啦?身体哪里不舒服?要不要吃些药,或去医院看看?尔里进门到了郝三身旁,想用手摸摸额头,看看发烧了没有。尔里的手还没触到郝三头上,就被郝三轻轻打开了,并悄悄转过身,吐出长长的舌头,扮了个鬼脸,惹得尔里也偷偷笑了。

尔里是马老板的儿子,十四五岁,身子很胖,油嘴滑舌,很是牛气,在店里算小老板,也不算小老板。自张师傅管了这个餐厅,怎样管理经营,买什么蔬菜,用哪种调料,如何操作加工,每天收入多少,都由张师傅说了算,一个人做主。至于马老板的尔里,人们虽也叫小老板,其实啥权也没有,只是个聋子的耳朵,屁也不顶用,跟跑堂的没啥两样。

“老毛病是不是又犯了?究竟看见谁了?你也是个十多岁的大小伙了,还怕什么呀?”尔里对郝三小声说道。

“唉!想不到的事儿,就这样突然碰上了,真是躲不过,这个世界真是太小了。”郝三悄声说。

“说说见了谁?若果难为情,不好意思出面,那我替你伺候,再救你一次!不过你要说出那人是谁,竟然这样让你难堪!”尔里快言快语地说。

“说啥呀乱七八糟的,你再别问了,快去招待客人,过后我会告诉你的。”郝三趴在叠起的被上,又装出痛苦不堪的样子。

“好吧!你这混小子,继续装吧,我走了!”尔里诡秘地笑笑,关上门走了。

尔里走后,郝三走到门前,轻轻扣上门扣,回来掏出被下的一本破书,慢慢看了起来。这是小学三年级课本,郝三读书时留下的,老师只教了一半,封面已很旧了,一角还破损着,用透明的胶带粘起来。后来辍学来餐馆打工,就顺便带过来,闲时随便翻翻。

餐馆里嘈杂得很,油锅的刺啦声,锅碗瓢盆的磕碰声,食客们的叫嚷声,混响成一片,使郝三静不下心来,投入到课文描述的情境中。课文看过多次了,不少篇目能滚瓜烂熟背下来。郝三打开书放在眼前,默默品读,这是老师教的读书习惯,郝三铭记在心,长久保持着,不管是什么书,都这个样子。

过了大概十多分钟,食客们越来越多,外面吵得越加厉害。太阳高高升起来,耀眼的光束投在墙上,使阴暗的房间亮堂多了。郝三瞄腰走到窗跟前,扫了一眼,发现那个熟人走了,觉得该出去了,说肚子不疼了,赶快干活。正这样想时,听到推门声,知道尔里来了,就赶紧拉开。

“啊呀真累人,腰酸背痛的,该休息一会儿了。”尔里一进门,就抱怨起来,躺在破沙发上。

“那你休息一会儿,我出去干活,谢谢你啊!”郝三看到尔里没精打采的样子,就转身要走。

“哎哎哎,你还没给我说说,刚才看到的熟人是谁,我正准备听呢,怎么说话不算话,想转身跑呀?”尔里从沙发上跳起来,追了出去。

“干嘛一个追一个的,狼追上了啊,成什么样子,客人看了多不好,快去干活儿!”正在炒菜的张师傅,看到郝三尔里跑出来,厉声喝道。

“我拿了个东西,转身就出来了,你狼一样吼啥嘛!”尔里不满地嘟囔一句。

张师傅听了,心里异常气愤,也没说什么,狠狠瞪了一眼,继续忙手头的活儿。跑堂的三人中,尔里是马老板的儿子,年龄最大,长得也胖,算半个老板,才偶尔顶撞张师傅几句。其他人没什么背景,胆小,都出来打工的,挣几个小钱,遇上张师傅呵斥时,只能静静忍着,该忙啥就忙啥,连大气都不敢出。

到了晚上,天色暗下来,食客们来的很少,餐馆里空荡荡的。跑堂的大多累了,歪身滩在油污的椅子上,静静休息。尔里坐在收银台上,低头玩着手机,跟网上的Q友聊天,不时弄出唧唧的响声。新来的胡塞尼不上十岁,很是调皮,在操作间角落里,边洗碗边呜哩哇啦唱着流行歌曲。张师傅手持铁勺,刺啦啦炒着饭菜,为伙计们准备晚饭。

不一会儿,出饭口窗台上,摆满了几碗炒面,三两个素菜。胡塞尼端到近处的圆桌,摆放起来,等大家来吃。尔里第一个来了,也不等张师傅过来,就端起饭碗,拿着筷子,大吃起来,还咕咚咕咚喝着茶水,看来饥渴难耐的样子。窗外的天色逐渐变暗,街灯只只亮起来,显得色彩缤纷,格外诱人。街上的行人很多,或空手悠悠散步,或提东西匆匆赶路,或带小孩说话。冷风吹起一只黑塑料袋,缠在门顶伸出的铝烟囱上,摇来晃去,啪啦啦响着,发出阵阵怪叫。

吃完饭后,张师傅吩咐谁刷锅,谁拖地,谁擦桌椅,自己穿上棉衣,戴上安全帽,骑着摩托车,转眼就不见了。人们懒洋洋站起来,照例忙着各自的活儿,了结每天最后的差事。尔里慢慢来到收银台,发现装钱的抽屉,已被张师傅牢牢锁了,挂着桃大的一只黑锁,钥匙不再手里,无法打开。尔里抬脚猛踢一下,脚板黑色的污迹粘在上面,也不管不顾,随意拧开收录机,放出嘹亮的歌曲。清脆的声音传播开来,在整个餐厅里回荡,还飘到宽敞的大街上。

炉里的炭火已经败下去,房间里渐渐冷了。拖净的地砖上,积着看不见的一层水分,射出冷冷的寒光。条凳放在桌面上,横七竖八的,累了似的躺下来休息。郝三和胡塞尼穿着棉衣,坐在铁炉旁边,把手伸到冒出的火光上,随意烤着,有一搭没一搭地闲扯。

“我请你们吃羊肉串,谁去啊?愿去的举手?”收银台上躺着的尔里,觉得太过无聊,才这样说。

“我去我去!”举起了手,胡塞尼抢着说。

“你俩去吧!我回房间睡觉去了。”郝三有气无力地说。

“那不行,要去一块儿去,要不去就拉倒吧,我省点儿钱,也划得来。”尔里油嘴滑舌地说。

“郝三哥,走嘛,不吃白不吃,又没让你掏钱,你怕啥呀?”胡塞尼凑近郝三身旁,诚恳地央求。

“吃了人家的嘴软,拿了人家的手短,知道嘛,你这个馋嘴猫,净知道吃?”郝三低声骂道。

“胡塞尼说得对,不吃白不吃。你俩不去吃,就亏大了。这钱是大家挣的,都付出了心血,不该我一个人享用,你俩还是走吧!”尔里说出了真相。

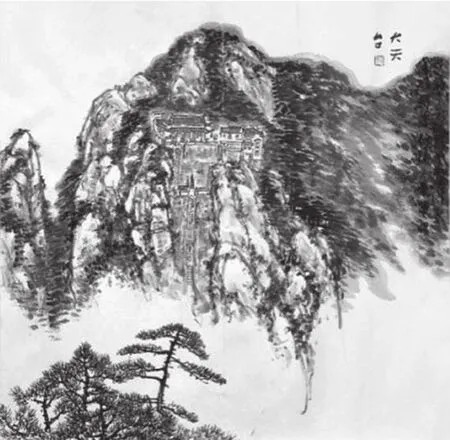

朱雪墨 水墨

“你又偷了,手腕儿真高啊,不愧是我们的小老板。”胡塞尼接着说。

“这能叫偷嘛?钱是大家挣的,我只是趁机拿出来,供大家一起享用,凭什么老张一个人独吞,你们说是不是?”尔里反问道。

尔里这样一说,人们觉得有理,不再计较什么,就三下五除二锁了门,一块儿朝大街走去。

餐厅地处清真食品一条街,出门是小巷,拐几道弯就到了十字,是较为宽敞的大街,车辆多,人也多,熙来攘往的,很是热闹。一到旁晚,街上各种各样的灯光亮起来,五颜六色,很是耀眼,增添了许多迷幻色彩。街道两边的摊贩,随意搭起帐篷,燃着炉子,摆摊设点,开始张罗生意。有买砂锅的、发子面肠的 、烤鸡的、河州包子的、饺子的、羊肉串儿的、甜麦子的,各种特色小吃都有。周围有不少咖啡屋、啤酒馆、麻将室、桑拿房、歌舞厅等,不时传来忽快忽慢的乐声。

在餐馆里,尔里不管有没有权力,常以小老板身份自居,出门最前面走,大大咧咧的,身后跟着胡塞尼,最后面是郝三。郝三本来不愿意来,又不好意思拒绝,只得闷闷不乐地跟着。

“老板,我们坐哪儿啊,就只吃羊肉串嘛?”到了嘈杂的夜市,胡塞尼迫不及待地说。

“当然是羊肉串了!咱们看看,那里卫生干净,吃的人多,就坐那儿吧!“尔里边走边说。

到了挨啤酒馆的摊点,里面亮着大瓦数灯光,照得周围一片煞白,寒冷的夜晚似也温暖多了。尔里往里一看,就一间房子大小,摆着三张方桌,周围拥着许多小凳。一张桌上坐着两位食客,一人抽烟,一人看手机,静等喷香的羊肉串儿上来。临街的位置,放着方形的黑火炉,上面燃着红色的炭火。球大的一只鼓风机正在飞转,发出呼呼地响声,吹得炉膛的炭火异常红艳。

尔里带头进去,坐在没人的空位上,其他二人也紧随其后,坐在身旁。跑堂的一位年轻媳妇,二十来岁,头戴绿巾,腰系碎花围裙,热情地走来,匆忙倒上熬茶。

“你们要多少串?辣子放多些还是放少些?”年轻的媳妇说。

“烤上三十串,你们看够不够?”尔里征求二人的意见。郝三不言不语坐着,什么话也不说,似在想心思。

“太少了太少了,三人根本不够吃,要多来点儿,烤上六七十串,别太吝啬了,钱是大家挣来的,何必要这样抠门儿。”胡塞尼插嘴道。

按照胡塞尼的意见,尔里要上了羊肉串,然后静静等着,谁也不说话。简易的帐篷外面,有许多散步的人,还有找吃的食客,不知那家手艺好,味道鲜美,边走边找,还没确定下来。各种嘈杂的声音,依然从四面八方传来,脚步声、说话声、汽笛声、叫卖声、吆喝声,混在一起,加上灯光的照耀,使傍晚的大街更加热闹。摊主是一男一女,都是穆斯林。男的三十岁上下,戴着白帽,系着围裙,二人可能是夫妻,不停地走来走去,正在忙活。

十多分钟时,羊肉串上来了,长方形铝制盘里放着,咝咝冒着热气,香味直往人鼻孔里钻。胡塞尼馋得很,早忍不住了,顾不了自己年纪小,就伸手拿起一串,对着铁丝上的烤肉大吃起来。其余二人也没说啥,随后拿起一串,津津有味地吃着。不长时间,尔里突然听出熟悉的声音,从身后餐馆里传来,模模糊糊的,似是张师傅的,又觉得不大像,一时定不下来。

尔里拿来纸巾擦了嘴,悄悄走了出去,要看个究竟。借着灯光,尔里发现这家餐馆没写“清真”二字,是家大众餐厅,张师傅不可能进去,这一点儿他是知道的,或许自己听错了。正要返回时,又听到里面的吆喝声,明明是张师傅的,一点儿都没错。尔里想,张师傅信仰了伊斯兰教,成了个穆斯林,该遵守饮食方面的禁忌,不会去大众餐馆吃饭。他四十多岁了,不会糊涂到这份儿上。或许,这家伙嘴上说是穆斯林,心里没彻底皈依过来。

“三多多呀,二喜好啊!”不久,又传出了张师傅猜拳行令的声音。

尔里听了这些,没有说什么,只是悄悄转过身,来到桌旁,坐在自己的位置。此时盘里的羊肉串,被二人吃光了,等着尔里来算账,然后走人。尔里没再征求别人的意见,又大方地要了二十串,让大家继续吃,顺便等等,看这张师傅可否出来,究竟醉成了什么样子。

“这样好啊!尔里大哥大方,讲义气,真的关心我们!”胡塞尼高兴地说。

“够了够了,适可而止,以后有的是时间,可以再来嘛!”郝三吃了许多,肚子饱了,真心实意地拒绝。

“你不吃我吃,我的肚子还没饱呢!”胡塞尼补充说。

夜色已很深了,行人渐渐少起来。没有食客的摊主,拿着杯子,围着炉火,取暖喝茶。相邻的凑在一块儿,嘀咕着什么。远处居民楼上的灯光,一只只先后灭了,主人已安歇下来,进入香甜的梦乡。帐篷里剩下他们三人,再没有食客进来,显得孤零零的,温度也降了许多,有点儿冷起来。男女摊主披着棉衣,没精打采地坐在炉旁,面对面低声说着什么。

尔里再要上羊肉串,无非是拖延时间,等大众餐厅里的张师傅出来,亲眼证实一下,看看是否属实。尔里心底的秘密,不便对二人去说。他们必定年轻,十岁左右的样子,还是孩子呢,若有谁知道了真情,不慎说出去了,对谁都不利,还会引起不必要的纠纷,牵扯到自己,根本划不来。

大约午夜零点,听到旁边餐厅里,传来醉汉唉唉啊啊的说话声,听不清在说什么。尔里付了钱,出门有意朝餐厅方向看了看,恰好看见张师傅出来,醉成了一潭泥,被不认识的人左右搀着,慢慢下了台阶。其中一人站在路边,招手叫出租车,要带着回去。借着明亮的灯光,尔里真切看到了张师傅,喝得过高,不省人事,头都垂下来了,死尸一般。走在前面的郝三,突然回过头来,看看尔里怎么落在了后头,不知究竟在看什么。尔里怕他们发现什么,就赶紧加快脚步,一同朝自己餐馆走去。

“这个狗东西,造孽啊!真是狗改不了吃屎!”郝三回过头来,狠狠骂了一句。

“你说谁啊?我又没有得罪你?”尔里赶上来,拍了下郝三的肩膀,警告不要随便骂人。

“我又没有骂你,你急啥嘛?”郝三感到很委屈。

“没说我,哪你说谁呢?”

“你知道,我明白,难道一定要说破吗?”

听到这里,尔里预感到什么,就不吱声了,估计张师傅喝醉的样子,去大众餐馆的事儿,郝三都知道了。

张师傅的这些作为,尔里感到很震惊,真是没有想到。皈依了伊斯兰教的人,饮食方面要有严格的禁忌,不抽烟不喝酒,更不能进大众餐馆吃饭。张师傅是不了解伊斯兰教饮食方面的常识,还是表面上装装样子,心里没彻底皈依,哄骗大家,还真不明白。

二

到了餐馆,时间已很晚了,胡塞尼三下五除二脱了衣服,上床睡了,不久进入香甜的梦乡。尔里拧开电视机,调小音量,躺在床上,看央视三台的文娱节目。郝三拿出被下的旧书,慢慢翻看起来。“哦记起来了,你今天遇到的熟人,究竟是谁,还没有告诉我呢。你现在说吧,是不是未来的丈人?”尔里觉得没什么好节目,就索性关了电视,突然这样问。

“行啊!不过在我说出之前,你得告诉我,今晚咱们吃罢了羊肉串,刚要返回时,你看到了啥人,你认识吗?”郝三反问道。

“没有啊?我没看到什么熟人。满大街都是陌生的面孔,我连一个人都不认识。我一个乡下人,来城里没多长时间,且常常泡在餐馆里,没时间出去闲逛,能认识什么人?”尔里说。

“你别装糊涂了,你心里明白得很,只是不愿说罢了,我也不勉强你的。不过,这事儿我也知道,十分清楚,就算过去了,以后当什么事儿也没发生。”郝三显得有些生气。

“那你说说今天遇到了啥人,显得那么不自然,羞羞答答的,做了亏心事儿一般,说出来听听,说不定我能给你出出主意,帮帮大忙的?”尔里说罢,就挤到郝三的床上,夺过他手里的书,塞到枕头底下。

郝三知道二人关系好,无话不说,也不再隐瞒什么,就说出了实情。

今天来吃饭的熟人,是郝三的班主任马老师,五十多岁了,头顶白帽,留有胡须,戴幅黑框眼镜,看起来挺严肃的。郝三从上学开始,一直读到三年级,都是马老师当班主任,教语文课,非常认真,家在一个村上,距离一百米左右。郝三学习好,脑子灵活,马老师教过的内容,郝三都能背下来,很得马老师赏识,把自己学校办公室的钥匙,交给郝三,在农忙时替马老师改作业,值夜班。

郝三是家里的老小,父亲八年前殁了,母亲常年有病,卧床不起,靠出嫁的两个姐姐接济照顾,才勉强过着日子。到了六七岁时,他的二姐因不能生育,无法给男方生儿育女,续接香火,就被男方休了,逼迫回到娘家,跟母亲和弟弟一起生活。

郝三七八岁时,看到同龄的许多儿童,背着书包上学,自己无钱待在家里,感到异常苦闷。后来某天早上,马老师骑车路过时,看到郝三坐在家里门槛上,没精打采的,望着正在上学的儿童出神。

“郝三,你怎么啦,谁欺负你了,有什么想不开的,能给我说说嘛?”马老师看到后下了车,走到郝三跟前,关心地问道。

郝三啃啃唧唧了半天,才说出无钱上学的事儿。马老师听了很同情,就亲自来到郝三家中。

“你的娃想上学,若果家里拿不出学费,我给娃出上,让娃去学校吧。钱的事儿,你就别操心了。”马老师说。

“唉!我说没钱别上了,郝三就是不听,哭哭啼啼的,偏要上学,你说怎么办呢?这样欠了你的情,我怎么偿还呢?”郝三母亲一脸愁容。

“郝三以后好好学习,能够考上大学,学费我想办法出,你不用管了。”就这样,在马老师的帮助下,郝三顺利地上学了。

由于在同一个村上,来来回回的,常在一块儿走。远处看到的人们,以为郝三是马老师的儿子或侄子。遇到下了雨,路面泥泞时,还捎在马老师车子后架上,一同前行。到了二年级,郝三学习非常好,能背会整本书的内容。有时马老师忙不过来,还叫郝三领着大家读课文,拿红笔给批改作业。

山区学校,晚上得值班看守,防止发生偷盗事件。遇到马老师值班时,就使郝三去值班,郝三也很乐意。在万籁俱寂的夜里,郝三独自待在马老师办公室,感到头顶的日光灯出奇的明亮,照得周围白昼一般。在这样的环境里学习,觉得再舒服不过了。郝三看了马老师书架上的许多课外书,知道了以前不知道的事情。

后来某个周一早上,马老师发现郝三没来上学,去家里问问,才知道周日去镇上的砖厂抱砖,赚钱给母亲治病,却不慎扭伤了腿脚,不能走路,躺在家里休息。马老师见了又生气又可怜,就塞给了几十元钱,让他姐姐去村上的诊所,买点儿药吃上,让伤口快点儿好起来。

时隔不久,郝三在砖厂里砸伤的消息,不胫而走,传到学校里,不少师生都来探望,看病情怎么样了,给予很大的安慰。有的同学说快点儿好起来,到学校里读书,大家很想念的。说罢,来看望的老师,拿出身上的零钱,这人二十,那人三十,掏出来给郝三的姐姐,抓葯给母亲治病。

某次放了学,郝三来到家里,发现守寡的姐姐,去镇上的砖厂干活,还没回来。母亲病很得重,在炕上吐了一滩血,头上渗出豆大的汗珠,不停地呻吟。

“快去清真寺叫阿訇,来给我念念,我不行了,就要无常(去世)了。”母亲一见郝三,上气不接下气地说。

郝三一听这话,慌忙丢下手里的书包,夺门而出。郝三没听母亲的话,直接去清真寺叫阿訇,而是去学校找马老师,看看能否借上些钱,带母亲去医院看病。郝三到了学校,听说老师们去给结婚的老师贺喜去了,看不见任何人影。

郝三愣怔了许久,在万般无奈之下,才掏出身上的钥匙,开了马老师办公室门,抱着试试的想法,看看会不会发现意外。郝三拉开一个个抽屉,快速的这里翻翻,那里找找,还在枕头和被子底下摸摸,结果什么也没有找到,很是失望。最后,看到墙上挂着马老师的衣服,就大胆把手伸进去,掏出了二十多元钱。郝三顾不上多想,也不管对不对,把钱装进衣兜,飞也似地朝家跑去。

跑回家时,发现姐姐回来了,把母亲搀到院里,准备去医院。母亲知道犯的是老病,根本治不好,去了也是白白送钱,执意不肯走,正跟姐姐赌气。

“你叫的阿訇呢?怎么这么长时间不回来,你究竟跑到哪里去了?”郝三母亲阴着脸说。

“清真寺里没人,我等了好一会儿,还是不见阿訇的踪影,就回来了。”郝三撒谎说。

“现在咱们去医院看看,病痛会轻些,说不定也能治好的。”郝三补充道。

“哪来的钱啊?我不去医院了,过会儿你再看看,说不定阿訇回来了。”母亲执意不去。

“还是去医院吧,你这样病痛,不停地呻吟,我们也不好受。钱我有了,你就别管了,还是快点儿走吧!”郝三说着,拉过来架子车,垫上麦草,铺开被子,拿来枕头,扶母亲轻轻躺上去,拉着朝医院奔去。

到了镇上的医院,白大褂大夫问了病情,用听诊器听了听,然后打了针,吃了药,挂了吊瓶。过了不久,母亲的病痛减轻了,扭曲的脸面舒展开来,跟大夫们说这说那,拉起了家常。等挂完了药水,郝三又拉着母亲,跟姐姐回到了家里。

“给母亲看病的钱,是从哪弄来的?”晚上做饭时,厨房里的姐姐,对烧火的郝三问道。

郝三把没有去清真寺,而是去了学校,开了马老师办公室门,掏了钱的过程,一五一十说了。

“这样你就成贼娃子了,学校里抬不起头,会留下骂名的。你得赶快去学校,把钱装进马老师衣兜,一分不差地还了,别让他看出什么,明白嘛?”姐姐掏出打工挣来的钱,递给了弟弟,督促道。

此时天已黑下来,空中布满星星,月亮挂在天上,照得地上一片通明。郝三又饥又累,浑身没有力气,强忍着站起来,拿了一块干馍,边啃边出了门,沿黝黑的土路,朝学校走去。

到了学校,发现校门已经上锁。从铁条的空隙,看到马老师房间里亮着灯,从窗玻璃中隐约透出人影,知道马老师贺喜回来了,没有回家,在灯下改作业。

看到这些,郝三有点慌乱,马老师可能发现兜里没了钱,猜出是自己偷的。他办公室门的钥匙,除了本人之外,就只有自己拿着,自己没偷,还能有谁呢?退一步说,若果马老师忙碌,没顾上看自己衣兜,没发现失窃之事,明天上学时偷偷装进去,不差一分一厘,这样行吗?关键是,不知马老师发现了没有,这使郝三陷入了无尽的苦恼之中。

郝三想,马老师改完了作业,该回家去吧。要是这样,自己再等等,等马老师走了,自己悄悄溜进去,把马老师的钱如数还了,装进衣兜里,然后悄悄出来,神不知鬼不觉,没有啥事儿一样。就这样,郝三靠在门旁的一棵树上,一手捏着姐姐塞给的钱,一手不停地搓着衣襟。天空深邃奥妙,有闪烁的星星,弯弯的月亮,游弋的白云。眨眼的星星,似在跟郝三扮鬼脸,又像知道郝三的心思,只是不说出来,一个劲儿闪眼睛。

不知过了多长时间,朦朦胧胧中,郝三觉得身上凉,触到冰块一般。等到突然惊醒时,才发觉太困了,浑身无力,倒在地上睡着了。郝三打了个激灵,努力站起来,挪到校门口,发现马老师熄了白炽灯,拉着床前的台灯,昏昏黄黄的,看来马老师不回家了,躺在床上看什么书呢。

正在左右为难时,突然看到一个人影,慢慢朝自己靠近,并喊郝三的名字。郝三听出是姐姐来了,觉得弟弟这么长时间没回家,不知发生了什么,放心不下,才跑来看看。郝三说出了看到的情形,显得很无奈,也很自卑。

“还是救人要紧,又不是故意的,怕啥呀,说出来老师会理解的。现在咱们回去,到了明天再说。”姐姐安慰着。

这天夜里,郝三感冒了,发着高烧,不停地打着哆嗦。姐姐填热土炕,盖上厚厚的被子,郝三还是觉得冷,不时地抖着牙关。直至过了半夜,郝三才渐渐安静下来,静静地睡着了。

第二天清早,同学们上学时,郝三还躺在床上,迷迷糊糊睡着,没有起来。母亲凑到跟前叫了几声,说:“天大亮了,赶快去上学!”郝三哼哼了两声,不知是答应还是拒绝,身子动了一下,接着又睡着了。直至太阳照进房间,姐姐做熟了早饭,喊着要起来吃时,郝三才揉着眼窝,披衣起来了。

吃过早饭,母亲勉强下了炕,拿着小凳,坐在房檐下晒太阳。姐姐洗涮完锅灶,换上衣服,去镇上的砖厂干活。郝三蔫不拉几的,还是打不起精神,没去学校,又捂头捂脑睡了。偷了马老师的钱,郝三觉得没有脸面,怕遇见熟人,尤其是学校的老师同学,整天待在家里,连门都不敢出。

过了几天,同村的几位同学来叫,说赶快上学,班上的同学都想念你呢!郝三觉得羞愧,没脸面见人,表面上答应了,心里根本不愿去。姐姐开导说:“你不上学,就跟我去砖厂干活,多多少少能挣些钱,呆在家里有啥意思。”郝三听了姐姐的话,什么话也没说,只是默默想心思,像个痴呆傻人。

再后来,郝三想,给马老师还钱的事儿,暂时没机会了,只得往后放放,再想办法。自己不上学,一直呆在家里,也不是个办法,究竟要怎么办呢。没过多久,就跟村上的几个小伙,外出打工。后来又被人介绍到张师傅餐馆,洗刷盘子,端端饭菜,混着无聊的日子。

这餐馆位于县城,离郝三所在的村庄,二十多公里,路面水泥硬化着,村上的人们,常来县城办事儿。到了中午,就到附近的餐馆,随便吃顿便饭,填饱肚子,带着买下的东西,回家去了。郝三时常碰上老家的熟人,便热情的问话,打声招呼,然后该干啥干啥。今天上午,碰到的不是别人,恰好是班主任马老师,觉得无地自容,就赶快躲了起来。这人世间的事儿,为何这么巧呢!

“这就是你慌忙躲开,不愿出面的原因?”尔里听罢郝三的诉说,不紧不慢地问道。

“是啊!不过马老师的钱,我还是要还的,由我姐姐送去,或者我母亲病好了,能走动时,让她送去。”郝三说。

“不过你拿了老师的钱,治你母亲的病,也是值得的。过后给老师解释一下,老师教书育人,通情达理,能理解的。”尔里安慰道。

“这样我就无脸上学了,书也念不成了,留下了终生遗憾。都是因为贫穷,逼得人无可奈何,才出此下策,你别笑话哟!”

“你说啥呀,我俩是什么关系,还用得着你说。睡吧,时间到半夜了,差不多天快亮了。”尔里说罢,拉灭了灯。

三

经过一番畅谈,尔里更了解了郝三的不幸身世,多了份儿同情,常去关心。此后不久,张师傅看到胡塞尼灵活,会看脸色,就安排招揽客人,顺便倒倒茶水,端端饭菜,擦一下饭桌,让原干这活的郝三,去厨房里洗碗。郝三向来沉默,不爱说话,听师傅的这样调整,也不好拒绝,没说什么。尔里知道这一变故,就站出来当面反对,说:“张师傅欺负老实人,这样不行,原来该干啥的,还是干啥,以前的分工不能变。”张师傅听了,肺都气炸了,“你这混小子,敢跟我作对,你再不听话,我就辞退你。”尔里听了,也不依不饶,说:“这饭馆是我爸的,我顶我爸的位置,也算是个老板,有说话的权利,该知道餐馆的经营情况,你不能一个人说了算。你再这样胡闹,胡作非为,我会揭穿你的老底,你得小心点儿!”

“我有什么老底儿,又没有做见不得人的事儿,你吓唬谁啊?那好,你现在来揭吧!”张师傅虽然口气小了,还是来到尔里跟前,板起脸孔,要问个究竟。

“我考虑到这餐馆是我爸开起来的,就不跟你计较,暂时放你一马,不然这餐馆开不成了,不得不关门回家,你好自为之吧。”

听到“这餐馆开不成了”,张师傅就泄了气,开始沉默下来,不再说什么。心想自己起早贪黑,多年辛辛苦苦,不就是为了这个餐馆,吃饭的很多,尽快红火起来,能多赚钱。再说了,尔里本来喜欢惹是生非,抱打不平,村上许多人都不敢招惹,怕吃了大亏。马老板自己也管教不了,才丢在这里,让张师傅分个轻松的差事,混混日子,渴望变得懂事儿起来。现在顶撞了,彼此闹着矛盾,对马老板还是对自己,尤其是对这餐馆,都没有好处。

吴全云 书法

张师傅想,这尔里提到的“老底”,究竟是什么?难道非常严重,说出来就使这餐馆开不下去,一定得关门?这可不是闹着玩儿的,自己好好检查一下,究竟错在哪儿,竟被年轻轻的尔里抓住把柄,以后怎么做人,在这世界上混呢!

尔里跟张师傅的这次摊牌,一争高下,可说是大获全胜,赢得了一定的地位。堂倌们私下里小老板小老板地叫,尔里也显得很高兴,似乎成了这餐馆的主人。日常所干的活儿,除了剁剁东乡手抓羊肉,就是赖在吧台座椅上,收收钱,招呼客人。

某个逢集日,餐馆里人多,尔里正给客人剁肉,突然听到熟悉的声音,在喊自己的经名。尔里回头一看,原来是辈分上远房的亲戚舅舅,还有身旁头戴白帽,留黑胡须,脸上胡子拉碴的两人,,看出是阿訇的模样,正朝自己走来。尔里出门说赛俩目问候,对方也回了礼。舅舅说:“没想到在这儿碰到了你,你爸呢?你什么时候来的?”说完便坐在一张圆桌上,准备吃饭。尔里回答完问话,就拉着舅舅的手说:“请到我屋里来坐坐,歇歇脚,慢慢来吧!”

舅舅他们拒绝着,不愿意进去,想在这里随便吃碗饭,也就回去了,没必要打扰。可郝三执意邀请,觉得不去不行,也就随了意,走了进去。

这房间是大家的睡房,兼作办公室。他们进去后,尔里随手关了门。四五分钟过去后,大家又出来了,再没有坐在桌上吃饭,而是在尔里的相送下,径直走出门去。张师傅从出饭口看到这幕,就高声喊着:“快招呼客人,沏茶倒水。这里的饭菜好吃,色香味俱佳,不妨尝尝。”没想到的是,尔里竟然没留下客人,还高高兴兴送走了,就铁青着脸,用恶毒的目光狠狠剜了一眼。

在餐馆外面的路上,尔里跟舅舅站在一起,悄声嘀咕着什么。过了好久,听到张师傅喊尔里的声音,尔里也就告别了客人,回到自己的位置,挥动斧头剁起肉来。

张师傅看到尔里来了,就从操作间出来,厉声说:“我明明看见是来吃饭的,在圆桌上坐下了,你却怎么偷偷叫到房间,说了些什么不相干的话,客人就不吃饭走了,你究竟在捣什么鬼?”

“那是我舅舅,有事儿来找我,吃不吃饭,又不能免费,你管得着嘛?”尔里也来了气,不依不饶。

“不管是谁,来人多是吃饭的,要热情招待。自己的亲戚,偶尔来一半次,也得顾顾面子,不是不能免费,关键是心往一处想,劲儿往一处使,把餐馆的生意搞好。”

“说的比唱的好,你没有看到,来的是什么人,能在这儿吃饭吗?”

“来的是什么人?为什么不能在这儿吃饭?难道饭菜不香,在里面下了毒,你说啊?”张师傅厉声喝道。

“你们吵啥嘛,餐馆本来就不景气,来人很少,还不同心协力,想办法招揽食客,使生意红火起来,多赚些钱财,就知道一直吵。这样一直下去,来餐馆里的人会更少,迟早要关门的,你们走着瞧。”里间洗碗的胡塞尼,学着大人的样子说。

胡塞尼这样一说,二人再没争吵,到各自的位置干活去了。郝三手捧一本书摊上便宜买来的《故事会》,随意翻着,消磨无聊的时间。尔里依然是大大咧咧的样子,坐在吧台上,扭开收录机开关,播放出流行歌曲。

到了傍晚,餐馆里空荡荡的,偶尔来三两个人,是附近干活的民工,灰头土脸,每人要一碗炒面,填饱肚子。跑堂的几人,有时怠慢了来客,张师傅就数落几句,除了尔里还敢顶嘴外,其他人像没听到一样,磨磨蹭蹭的,做该做的事儿。

不来食客,餐馆里更加冷清,堂倌们脸上阴阴的,显出不悦的神情,是因吵架带来的。过了不久,张师傅手机里传出流行音乐声,接通后呜哩哇啦说了一阵,听出是要到什么地方去。

“今晚上人少,早点收拾关门。我有点儿事儿,准备出去一趟,你看着办吧。”张师傅挂了手机,转身对尔里说。尔里看都没看,只是哼了一声。

“我回一趟家,明天早上来,可以吗?”张师傅临出门时,胡塞尼走到跟前,试探性地问。

“行的,明天十点前赶到,不然会扣你工资的。”张师傅启动摩托车,甩下了这样一句话。

“又去那个地方了,真是知人知面不知心。”尔里看到张师傅走了,恶狠狠地说。

“唉,谁知道呢?狗改不了吃屎,这话说得没错。”郝三放下手头的《故事会》说。

“我说的张师傅要去的地方,你也知道?”尔里看到胡塞尼走了,才这样直接问道。

“早知道了,清楚得很,只是装糊涂,没说出来罢了。”

“说说看,去哪里了?”

“还不是去大众餐馆了,你以为我不知道啊?昨晚咱们吃羊肉串时,你看见了,我也看见了。”郝三说道。

“这事儿不能张扬出去,一旦外人知道了,就不来餐馆里吃饭,这餐馆就开不下去,一定会倒闭的。”尔里毕竟年长,经过的事儿多,才这样劝说。

“管他呢!不管别人怎么样,要是我的亲戚朋友,来这里吃饭,我会悄悄支开,引到别的餐馆去的。我不能知情不报,当好人装糊涂,坏了他们的胃口,这就违反了《古兰经》的规定,不是个真正的穆斯林。”郝三说出了心里话。

“你说的这些,我能理解的,遇上这种情况,我也会这样做的。”

“那么今天你舅舅来,不让他们在这儿吃饭,你也是出于这一考虑,才带着离开的?”

“是的,你不知道我舅舅身旁的两位是谁吗?”

“不知道。是谁啊?说来听听?”

“那是我村里的阿訇,要修建清真寺大殿,到拉萨穆斯林商人手里化钱,票已买好了。眼看还有点儿时间,吃午饭还来得及,就贸然撞了进来。他们是受人尊敬的阿訇,学识渊博,传授《古兰经》知识,弘扬伊斯兰文明。在饮食方面,都有严格的禁忌,身体力行,我不挣钱也行,绝不能坏了他们的口。”

“这点儿你做得对,我支持你!”郝三笑着说。

“不过,他去大众餐厅,是为了喝酒,还是吃饭,我就不清楚了。若果真的吃了饭菜,那说明张师傅没有彻底皈依伊斯兰教,不是真正的穆斯林,就不能开清真餐厅,更不能在饮食上相互搅合,坏了你我的口,也坏了来吃饭的所有穆斯林的口,那罪孽深重,非进火狱,受惩罚不可。”

“那也坏了咱们的口,我母亲知道了,一定会不答应,狠狠揍我的,我得设法离开,不再干了。”郝三沮丧地说。

不上一周,郝三说姐姐出嫁了,母亲病得很重,家里没人照顾,自己得回去,就这样离开了餐馆。张师傅一再挽留,说:“给你再加些工钱,留下来吧!”郝三没有答应,带着几本破书,决然走了。

半个月左右,尔里接到父亲从拉萨打来的电话,说:“我见到咱们村上的开学阿訇了,受到这里穆斯林商人的热情欢迎,并表示要大力支持。我这里生意很忙,顾不过来,你上来帮帮吧!”就这样,尔里也离开了这家餐厅。

后来,从张师傅餐馆里传出了这样那样的各种说法,来人也越来越少,食客们寥寥无几,几乎到了开不下去的程度。再后来,是个黑咕隆咚的夜里,张师傅的餐馆被人砸了。

◎钟翔,东乡族,甘肃康乐县人。中国作协会员,甘肃省宣传文化系统“四个一批”人才。著有作品集多部。获第五届甘肃黄河文学奖、第十届全国少数民族文学创作“骏马奖”。