2020年,大家都提“后疫情时代”,其实预设了疫情的迅速过潮。新冠疫情让大家意识到社会正在发生着的深刻变化,武汉疫情结束后,人们说“后疫情时代”,潜台词是疫情已成过去时。那时谁也没想到新冠疫情会持续如此之久,以至于真正的“后疫情时代”一直没有到来,到来的只是“疫情后时代”。从字面看,“后疫情时代”是指疫情结束之后的时代,“疫情后时代”则是指疫情发生之后的时代。回头看,三年前我们匆匆宣布进入“后疫情时代”有点太乐观了。一直到2023年5月5日,世卫组织才宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共事件”。在此时来显影、沉淀和提炼我们曾经、正在或将要经历的情感裂变和转型,既合适,也必要。

回想新冠三年,耳闻目睹,切身经验的事情千千万,可要桩桩件件说清道明却不容易。人性终究健忘,信息大爆炸时代的人更加健忘。因此,聊记几笔,录其所思,即使于人无甚裨益,于己却并非可有可无。

二

疫情之后,線上教学和会议无疑成了最重要的教育和学术场景之一。线上会议在技术上早就出现且成熟,但却是疫情使其得到广泛应用。线上教学或会议如何塑造了参与者的感受、体验和情感?这是一个值得深究的话题。

线上教学或会议的优势不言而喻,时间和经济成本的节约,便捷性、传播性上都有优势。疫情前,很多高校的讲座基本是现场、线下的。疫情后,线上讲座大增,绝大部分向所有听众公开。即使设了密码,你要真想听,总是可以问到密码。线下讲座的尴尬是,要不是听众太少,就是教室太小。很多情况下,一些很有水平,但还不具有出圈名气的专家,常有讲座遇冷的尴尬。假如不事先动员、精心组织甚至落实任务,专家很可能要面对教室里只有寥寥几人的尴尬。很多高校老师当有共同感受,办讲座,邀请专家固然不易,组织学生有时更加困难。特别是碰到学期中间的学术旺季,各路神仙轮番登场。通常,学校或学院领导出面邀请的专家优先安排,学科或教师个人邀请的常常场地或听众协调不过来。教务员说:对不起,陈老师,这个时间您要的场地没有了!好吧,场地也未必非此不可。可是且慢,很可能接着辅导员会苦着脸跟您说:陈老师,实在不好意思!这个时间学生已经被安排光了。接下来还会小声嘟囔一句:最近讲座实在太多了,学生们意见很大!据说越好的大学,讲座听众越少。当然,明星或政要的讲座除外。

线上讲座就完全没有这种烦恼了。会议号申请,按需分配,应有尽有;听众也不用担心,海报一出,自有天南地北的爱好者闻讯赶来。线上讲座解决了既往的学术供需矛盾:想听的人听不到,不想听的被强拉去充人头。你会发现,线上会议带来了海量学术资源的共享,过去很多人多多少少还带着某种狭隘的本位主义——辛辛苦苦组织个讲座,本校没几个人来听,全是不认识的人,何苦来哉——疫情使线上讲座变成最常见的现实学术场景,从学术的共享性来说,无疑是相当积极的。

可是,事情当然有另一面。很多线上直播,即使是学术这种小众话题,参加人数往往也是几万起。若不能看穿这种数字的虚幻性,就是自欺欺人了。一场线上讲座,上线人数是水分很大的数字,如果再公布持续在线时间,数据就没那么光彩亮丽了。很多人在线时间还不到一分钟,瞅两眼就下线了。很多熟人活动,若非真正感兴趣,不过是上个线,截个图,发个圈以示支持,这已经是很够意思了。真正从头听到尾的,多乎哉?不多也!从现实讲座中途退场,是有一点心理压力的,但从线上讲座退场,这种压力几乎没有。须知人在现实和线上的专注力大不一样。所以,人从线上讲座获得的和线下获得的同样大不一样。

2021年11月,福建师大邀请谢有顺教授做讲座,因为疫情最终只能线上进行。讲座前有经验的朋友提醒我,腾讯会议免费申请的限额是300人,谢教授的粉丝众多,可能很多人会被拒之门外,不过可以同时开通一个B站的直播链接,以造福广大爱好者。我征求谢老师意见,他以为大可不必,他的意思是,一个学术讲座,如果有三百个用心听的人,已经非常难得,无需刻意在传播上花太多功夫。事实证明,讲座中间,确实一度人数到顶,不少朋友反映无法进入会议室。但不久之后,随着一些围观打酱油者的退场,又腾出了一些位置。此后陆续有人进进出出,总人数恰在300左右。可见,真正想听,并能自始至终听完者,不可能会被拒之门外;而那些打卡的、围观的酱油瓶,他们并非理想听众。后来我想,如果我们开更多平台的直播,在宣传和传播上花更多功夫,一定能实现更大的引流。让优质学术资源在更大范围中获得传播,此种努力自然值得尊重。问题是,学术的大众化传播是否是所有学人都需自觉承担的职责?而且,是否所有的学术都可能进行大众化传播?

作为一名高校教师,疫情后不仅赛博学术无所不在,赛博教学也变成日常。从我的切身体会来看,线上授课就像夜间驾车,虽有车灯指引,你知道路线、路障和方向,可是驾驶体验与白天终究大不相同。疫情之初,学校纷纷做出应对,要求线下切换线上,不返校,不停课。老实说,我不喜欢线上上课。上了近二十年课,扪心自问,我是喜欢课堂的。走进教室,面对形形色色、各不相同的表情和眼神,有期待的,有好奇的,有淡然的,有无所谓的,都可以。与这些眼神一对,你大概就知道怎么开场了。你需要这样的“道路信息”,它们提示着路况,是八车道还是四车道甚或是单行道或崎岖山路,路况不同驾驶方式也是不一样的。可是,在线上课堂,这些信息一律是没有的。你需对着小小手机屏幕,自己打开水龙头,让自来水自顾自地流淌,四十五分钟后,再自行拧上。这个过程,其实是艰难的。你面对一个黑暗中的水池,你不知道你抛出去的石子激起了怎样的水花,或是竟完全就抛到了池外。某一刻,你会觉得自己像个面对一片黑暗不断重复抛石动作的古怪人,动作怪异甚至荒诞。不,必须让学生打开镜头,必须让学生打开喉咙,必须让互动发生!学生说,对不起老师,我在宿舍里,就不开视频了!对不起老师,我在宿舍里,不方便开语音,其他同学也在上课。学生说,老师,我们可以打字。那么,你们听得清吗?听得清!听得清!听得清!听得清……(哦,这弹幕的一代)这个问题怎么看?沉默。你们怎么看?又一阵令人尴尬的沉默。正当我决定放弃之际,会议室聊天框里突然出现大段大段的论述(我猜,刚才他们一定百度去了)。好吧,我输了!我还不如对着黑暗独自抛石子呢!

作为一个课堂热爱者,我很早就意识到,课堂和讲座的节奏是不一样的。一场讲座的时间往往不超过两个小时,一堂课的时间看似是四十五分钟,其实是一学期。讲座要在两个小时内讲完相对完整的内容,所以讲座知识密度更大,互动性更弱。一个学期的课堂可以发酵出很多东西,在知识之外,课堂可以创造出更多人与人之间的观察、互动和交流,这在讲座中几乎是很难完成的。讲座是一次一千米的竞速跑,课堂则是坚持一个学期的更注重拼耐力的长跑,它们需要各自不同的呼吸方式。

几乎每年我都会面对学生关于中学教师和大学教师之区别的询问。两者我都干过,凭良心说,我不能说大学老师比中小学老师更轻松,但是,大学老师一定比中小学老师更有自主性,更有自我成长性。回望我作为高中语文教师的生涯,几乎每个工作日的每个时间段都塞满了规定的任务。充实倒是很充实,可是这种生活的可能性实在很小。所谓园丁,你被分配给一个花园,工作便是看护里面的花草,获得一个位置的同时,也被这个位置彻底锁定了。可是即使如此,我还是会如实地告诉学生们,老师和园丁是不一样的,园丁每年面对的花大同小异,老师每年却总能面对各不相同的学生。老师是摆渡人,学生才是新鲜的流水,他们会带来完全不同的风景。这才是教师生涯中最快乐的部分,而承载这一切的,是课堂,并且是线下课堂。

在一个学期甚或更长时间的课堂上,你和学生逐渐熟悉起来,像茶叶慢慢被泡开,茶香弥漫到时间中。这是一个微妙而有意思的过程。这是赛博课堂所无法拥有的灵晕。真实课堂是有灵晕的,这是一个本雅明的概念。本雅明以为机械复制时代之前的艺术品是有灵晕的,所谓灵晕,就是雨后远望萦绕于山间的岚气,远观则有,走近则无。这种灵晕在机械复制时代的艺术作品中消逝了。在我看来,再差的线下课堂也是有灵晕的,它来自人与人之间微妙的气场氤氲。这是课堂的灵性,在赛博课堂它被取消了。

疫情之后,线上课程受到了空前的重视。我虽参与过一些线上精品课程或所谓慕课的建设,对其意义却颇不敢乐观。线上课程跟现实课程完全是两回事。教育的实质是人与人的交流,人对人的唤醒。知识的传递很多时候也是以心灵的共振为桥梁的。没有人与人的共同在场,教育就不存在。2022年因为疫情,我所在的学校经历了一段较长时间的封校过程。回想起来,令我印象深刻的是一个学生向我求助。学生说长时间无法走出校门,并非最难受;每天排队检测核酸,也非最难受;最难受的是精神的困惑,是看到、听到那么多关于现实的不同声音。这些声音好像都有道理,却也互相驳诘,社会现实展开了课本知识所无法解决的面相。“我并没有遇到太多现实的苦,在学校里,还有得吃,有得住。最难的是思想的困惑!”说实话,学生的认知困惑我并无锦囊妙计,但我珍惜这“困惑”,也珍惜还为困惑痛苦着的年轻心灵。当我们将困惑的痛苦从心里卸下,当我们不再为苦难、为真善痛苦,我们所获得的那种平静是世故的代价,是教育的失败。在赛博教学中,我所担心的是这种精神困惑(区别于一般的知识困惑)的载体并不存在。没有精神困惑的教育,终究是不完整的教育。

三

再说说去年中山大学中文系举办的一次会议。

时在2022年11月27日,名谓中国创意写作·青年论坛。主其事者乃刚到中山大学中文系任职不久的著名青年作家王威廉。王威廉刚从广东省作协调到中山大学,任创意写作中心主任。初到高校,万事新鲜,摸着石头过河。此事原是中山大学的全国大学生“逸仙青年文学奖”的系列活动之一。早在半年前,王威廉便在微信上念叨着,希望借此机会,朋友们聚首中山大学康乐园,也是一件快事。新冠疫情以来,尤其是2021年底之后,多少文学活动延迟或取消,或线下转线上。朋友们最常说的是,什么时候能开一次线下会议啊!线上会议,成本低廉,高效便捷,自有重要的技术优势。可是,见面和不见面,终究不一样。线下会场,那种话语交锋、眼神交流和精神磁场的交汇,那种会上会下的碰撞和切磋,正式发言和场外闲话,自是线上会议不可替代的。很多时候,线下开一次会,成了朋友;线上开十次会,仍是熟悉的陌生人。所以,疫情期间,特别是正身处“静默”的朋友们,总是情不自禁地说,什么时候能见面开会啊!那种见面的渴望,对自由流动的渴望,对正常文学生活的渴望,那么真切,那么强烈!

筹划会议之初,王威廉就说,我才不办线上会议!微信言语,语气跃然,如在眼前。我理解,也赞同他的坚持。可是,他大概并不知道,这次论坛,终于也不得不成为线上论坛;当然,他也一定没想到,这次论坛,线上举行,却比线下要更令人印象深刻、久久难忘。至少在我看来是这样。

2022年10月份,广州疫情日渐严峻,海珠区是中心,而中山大学南校区正是在灾情中心之中心——康乐村。随着疫情事态的发展,王威廉不得不一次次调整“逸仙青年文学奖”和全国创意写作、青年论坛的计划。从全线下改成线上线下结合,又从線上线下结合改成取消“逸仙青年文学奖”颁奖,纯线上举行全国创意写作·青年论坛,时间定在2022年11月27日下午至晚上。当王威廉通知我时间和论坛形式时,我从电话里感到他无奈的释然。一件事,只此一途,心里也就不再挣扎,这是释然;可终是下策,这是无奈。“就算完成一件事吧!”

大概大家都想不到,11月27日前后,参加论坛的很多人,大部分哪里都去不了,只能静静地待在某个地方参加线上论坛。这次会议特别就特别在,它虽在线上,但大家被触动了心弦,就着“创意写作”这个论坛,都谈得动情、入心。

谢有顺教授首先发言。按照会议流程,谢老师是代表主办方致欢迎辞。他一上来就说:“不善致辞,代表自己,感谢大家在艰难时刻参加此次会议。”谢老师交代,此刻他在深圳的一个宾馆里参加会议!广州疫情前他外出开会,后来就回不了家了。深圳与广州有半小时动车车程,本扶摇可接,但此刻在鹏望穗,咫尺天涯。这份感受,大家都心有戚戚焉。谢老师随后就议题作了一番精彩发言。谢氏口才天下知,大学时代,他跟随孙绍振先生参加活动,就被赞“这个年轻人表现最好”。当日发言也许不是谢老师最精彩的发言,却是令我印象最深的一次发言。谢老师说:

今天这样的时刻,常常令人怀疑写作、研究的意义和价值。经历、智慧和投入,和世界、生活似乎没有什么关系,给人虚无感、无力感、茫然感。俄罗斯诗人帕斯捷尔纳克说:“人不是活一辈子,不是活几年几月几天,而是活那么几个瞬间。”有时候带来希望的,常常是几个瞬间。萧红也说:“我不能选择怎么生怎么死,但我能选择怎么爱怎么活,这是我的黄金时代。”写作者担负着使命,去回应创意对写作意味着什么。

这番开场,让会议氛围顿时不一样,线上会议能有某种氛围,这是极少见的。(当即有几个参会朋友发来信息,感叹谢老师说得真好!)发言中,谢老师主要观点有三:创意源于怀疑;创意是对想象力的保护;创意的终极目的是让人热爱生活的本来面目。这些观念都是有现实感的。很多时候,一个观点是令人震撼还是让人觉得乏味,恰在于其是否有现实感。我多次听过谢老师的讲座或发言,才华横溢、元气淋漓、旁征博引、妙趣横生,这大概是共识,也是他粉丝众多的原因。谢氏发言一贯是清晰、独特、有力、飞扬的。我肯定,这一次,谢老师的发言是从心底掏出来的,粘带着沉痛和悲凉的经验汁液。

后面每个发言者,都言之有物,又借着创意写作思索现实。不能简单认为这是谢老师为论坛定下的基调,平素的会议,发言者水平参差,极为常见。未必是盛名者发言水平必高,也未必是盛名者都其实难副,而是会议太多,疲于奔命,透支了才华和睿见,不过是应付着给主办方捧个场。这是今天学术会议的常态。后来我跟王威廉说,这次论坛,如果一切正常,大家线下开心聚首,也就是一次普通学术活动而已,是全国每天都在举行的无数场活动之一。可是,因为特殊的因由,它在轨道外,不是常规的线下,也不是普通的线上。那一天,我没有做统计,但对每个发言者置身的空间充满好奇。我所知者,谢有顺老师在深圳某宾馆;王威廉在番禺家中书房,外面可能正不时传来他刚出生不久的儿子响亮的哭声(纯属想象);李蔚超一身正装,端坐在中国现代文学馆的办公室中(她说家离单位很近,可步行到达办公室,沿途正是排队做核酸的长龙,这令她觉得“即将要去做的事情是很有意义的”);岳雯、来颖燕、徐晨亮、周荣、项静、刘汀、黄灯、杨丹丹、陈崇正、冯娜、唐诗人他们呢?应该是在各自家中的某一个角落吧,刘汀发完言就匆匆下线,因为女儿的网课马上开始了。而我呢?我在学校宿舍中,疫情在校,不能回家,这在各地高校是常态。在这简陋杂乱的宿舍中,我用虚拟背景在线上参加了几次学术活动,多亏了这虚拟背景,让我心安理得。

我想说说朱铁军。会议当天,他必须从深圳赶到珠海办一点事。本以为线上会议怎么着都方便,何况是安排他在晚上发言。谁知道车开上高速,他就感到不妙,可能要错过论坛了,车被裹挟于低速前进的车流中。导航提示,前方一直拥堵。朱铁军多次跟王威廉请求不发言,自驾在高速路上参加学术会议,这不仅没听说过,确实也违反交通安全法。王威廉坚持劝他发言,希望老铁无论如何克服困难,找一个服务区。可是服务区到处都是闹哄哄的人呀!朱铁军犯难。王威廉半开玩笑说,实在不行就找个厕所,把门一关就是私密空间,使用虚拟背景,就可以进行学术发言了。这个建议在朱铁军脑里一过就遭到断然否决。从现实性上讲,它可能是个办法。但朱铁军无法接受厕所与论坛的组合。虽然他不说谁也不知道,但服务区厕所的那股味道必将给他的发言蒙上一层挥之不去的阴影。如何是好?他看到一个高速出口,决定下去找一个与学术论坛更配称一点的所在。可是,驶出高速出口,才发现是一片十分荒凉的地方(不难想象,如今他已无法确证那究竟是什么地方),稍微像样的是一个已经关门的家具城,门口有个保安亭,一个戴着口罩的保安大叔百无聊赖地守在那里。再不发言会议就结束了,朱铁军决定,就这里了!他停了车,给保安大叔递了根烟,表明来意,需借用保安亭十分钟,打一个十分重要的视频电话。他有意不用“学术论坛”这个说法,视频电话更容易让大叔理解。大叔的眼神透露着狐疑,转身看了一眼堪称破旧的保安亭,看不出这里有何被欺诈的可能,遂接过烟,走到不远处抽起烟来。保安亭里只有一把没有靠背、好像快散架的破凳子,还有一张同样破旧的矮桌子。朱铁军有两个选择,手持手机发言,并无不可,样子未免不够正式;如将手机架在桌面,则凳子无疑太高了。那么,他只有放弃坐凳子了。他半蹲着,像扎马步那样维持自己在镜头前的端庄。朱铁军如此半蹲着,作了他关于创意写作的发言。进入会议室者只见他一切如常发表着关于创意写作的见解,何尝知道他的发言姿势也如此有创意(以上细节我与朱铁军和王威廉确认过,属于非虚构)。这大概是有些滑稽的,但保安亭已是朱铁军所能找到的最体面的参与论坛的空间了。

我常感到,当代生活的倾向是星散的。技术将我们同一时空的单维生活裂变成同时叠加多个时空的多维生活。过去,我们在一个会场开会,我们就只能存在于这一时空。可是,网络技术提供了分身的可能。你可以既在某个现实学术会场,又同时和无数不同时空的人聊天。这是我所谓的星散。星散的实质是主体的碎片化,我们“悟言一室之内”,却星散于无限的细小时空。所以,我们聊天时需要大量的表情包,让它们替代我们去悲伤、欢乐、愤怒或俏皮,更重要的是,让我们可以在面对无数人、无数种情绪时切换自如。当代生活中,我们在会议室,在候车厅,在写字楼看到很多人在一起,他们各自通过手机遨游于不同时空。即使是线下会议,这也已是无法转变的现实。可是,某一个特殊的时间、某种共同的现实使居留于碎片空间的个体获得强烈的共通感,那是一个天涯共此时的特殊瞬间,它把星散的人们又锁定在某个位置上,心潮难平,悲欣交集,發言不再是滑行,而是刻意与现实和地面产生摩擦。日后我们仅从报道或会议记录中,将看不到这种精神的摩擦,那份精神脉冲和情动,让我念兹在兹。

四

2023年春节,我发现传统民俗已与短视频“直播”迎面相逢。有一段时间,抖音不断给我推送某网红回乡参加游蔗灯的内容。网红穿着旗袍,执旗领队,仪态万方,确是赏心悦目。我顺手查了一下,该网红在抖音平台竟有超过六百万粉丝,接过诸多大牌化妆品的广告。视频中,队伍所到之处,很多青年兴奋地向她打招呼,而她也训练有素、落落大方地与路人招手。抖音大量推送沿路观众拍摄的游灯视频,都兴奋地喊着“去看网红啦”。抖音平台的内容定投我早已不奇怪,我们不得不活在抖音的“算法”中,据说它比你更了解自己。这里隐含着十分霸道且细思极恐的“逻辑”。在它看来,它更有资格定义什么是“你自己”。谁让你在那些俊男美女的搔首弄姿的视频上停留那么久?你说你对学术、科学、文化、提升自我更感兴趣,何以这些内容不如低俗视频对你的吸引力更大?因此,算法得出结论,你更需要低俗内容视频。这里,其实是根据本我的欲望来定义“你的样子”。人的目光很难不被低俗内容所吸引,但据此认为这就是你的最大需要,隐含着一种“内缩性”危险。换言之,即使你跳出了低俗标签,而给自己定位于学术圈,预设的算法也使“你自己”格式化,而缺乏更多意外和可能。

赛博世界在技术上已经成熟,它甚至已经是年轻一代所习惯的方式。我吐槽了那么多赛博学术和教学,可这只是我的看法。或许,在网络时代成长起来的一代人,虚拟世界才是他们更习惯的存在世界。几年前便有报道称,很多年轻人更习惯虚拟世界的恋爱,一到现实中,他们便不知所措,更习惯与家里的宠物相处。无疑,技术在塑造属于它的人和主体性。这是一个令人无奈的事实。而且,这种塑造在大数据时代,无疑进一步强化了。

我们最大的难题是,虚拟世界、虚拟体验、人工智能、人机接口极大地拓展了新的技术空间,可是其中属于人的空间却越来越被类型化、格式化和狭窄化。我们一方面活在极新的技术中,另一方面又常常不得不乞灵于古老的文化程序。古老的文化又不断跟新科技衍生出新的面容。

正月期间,澄海盐灶拖神也一度刷屏。网上关于此习俗有所介绍:

每年农历正月廿一、廿二两天为游神节日,要抬神偶游行,村中青壮年便需准备拖神。当年轮值抬神游行的壮汉则要护神,每人都要斋戒沐浴净身,穿一件新缝制的短裤,袒胸赤膊,周身涂上豆油。又用绳子把神偶捆缚在神轿里,抬神在村里游行时,要拖神的人便紧紧跟着,待游至指定的一片旷场上,众人吆喝一声,便猛冲猛拼,想把神拖下来;护神的壮汉因赤身涂上豆油,滑溜溜地,很不容易揪住。要拖神的人也各不相让,各显身手,你争我夺,你抢我扯,抱腰拽腿,扭成一团。围观者人山人海,热闹异常,有的还骑上墙头,登上屋顶,喝彩助威。最终仍然把神偶拖下来,弄得须脱脸破,脚断手折,再推下池里浸泡,至此方尽兴而归。拖神过后,再择个吉日把神偶捞起,重塑金身,送回神庙,供人朝拜,享受香火。年年如是,这一民俗沿袭犹存。

老实说,盐灶拖神,我早有耳闻。我曾动过念头去参观,被当地朋友劝阻了,去了不过凑个热闹,根本凑不到跟前,只在外围看到乌泱乌泱的人。要早早跑到沿途的人家屋顶,才能居高临下,看到大概,可是这种好位置早被人占光了。不料短视频时代,不但有多角度高清的视频节目,也有热心的人进行现场直播。人或以为现场更精彩,岂知这实是短视频技术所制造出来的民俗景观。视频基本上通过最佳视角、超级视角或多视角让我们看到最戏剧性的场景,没有这种技术支撑,只凭文字描述,这种民俗的狂欢场面恐难获得大量传播。

短视频中的盐灶拖神,充满了野力与狂欢气息。守护神偶的年轻壮汉,手持点燃的香把,猛烈地扎向那些妄图拖下神偶的手。这一幕,颇为骇人。确有文明人质疑,这究竟是生命的原初野力还是文化的原始野蛮?如此疯狂的场面,据说百年来,竟无失控或意外,至少没有见诸报道。很多人啧啧赞叹盐灶老爷的神力。我感兴趣的是,究竟是何动机,使今年人们如此热烈、如此渴望投身于这样的民俗狂欢?这样想并非臆测,兔年春节,全国各地都在比赛放烟花。或有专门组织,或人们自发,烟花腾空,夜幕璀璨,仿佛大家都憋着一股劲儿想把失去的快乐夺回来。这可以理解为一种疫情后的心理反射,在放烟花这件事上人人都达成了高度共识。可是放烟花终究不如拖神更具肉身能量的释放效果。大家应该记得,疫情防控最吃紧的时候,静默区的人们看到厦门、北京、上海的马拉松长跑视频,都禁不住热血沸腾。

拖神有趣就有趣在,它将人的肉身性与民俗的仪式性熔于一炉。参与拖神的信众当然多是祈福的,我在抖音上刷到一个男子,他兴奋地说,盐灶老爷果然灵,昨天只是摸到老爷须,昨晚开的直播打赏居然有四万多,前所未有!或许,相信神明灵验依然是民众最普遍的心理诉求。技术带来的社会变迁越剧烈,人们越需要某个确定性的神的庇护。虚拟经验越无所不在,真实的精神焦虑和饥渴就益发突出,这是问题的一体两面。技术文明越剧烈地重构当代世界,文化所维系的共同体就越被渴求。可是,拖神中,肉身并非匍匐在神偶的限制之下,而具有其主体性和能动性。特别是在兔年正月,每一具赤膊相遇的肉身,都抒发着对摆脱一屋、一衣、一口罩的压抑的酒神般的狂喜。虚拟世界是一个被日神统治的世界,这个世界尤其需要挽留一点酒神精神。

鲍曼在《共同体:在一个不确定的世界中寻找安全》中提到了个体与共同体、自由与确定性之间的冲突:“要成为共同体中的一员,就要付出代价。确定性和自由是两样同等珍贵和令人渴望的东西,它们可以或好或坏地获得平衡,但不可能永远和谐一致。确定性和自由、共同体和个体的冲突,永远不可能解决,但我们可以对存在的机遇和危险作出评估。”鲍曼所揭示的这种冲突将永远伴随着人类历史。或许我们无法在自由和确定性中绝对选边,如果必须选择,我们站在文明一边。与文化相比,文明这个概念具有更强的动词性。文明是人类在追求进步途中缔造的物质和精神成果,但文明不仅是这种凝固下来的成果,更是“不断缔造”的动力装置。几千年来,人类不断享受着技术文明的成果,但古希腊时代与十八世纪及二十一世纪技术文明的成果可谓天差地别。可见,文明是一个不断累积的层进式的概念。文明内在的涤荡性和自新性,是文明最宝贵的内核。相比之下,文化具有某种保守性。文化是特定人群创造出来,与其生活、信仰相匹配的观念、象征体系。某种意义上,文化是文明的一部分,是特定阶段的具体文明成果。相对来说,文化具有确定性,文化使人类生活落实为某种具体的形态,而文明却总盼望在更高层面上实现可能性。今天,科技文明成果不断挑战人类已有的“文化”,文明与文化的冲突甚至撕裂,可能是我们时代必须面对的最重大而核心的难题,人类的情感和思维模式也可能由此被重构。

五

我们活在科技中,也活在文化中。科技是这个时代的急行军,负责攻城掠地、开疆拓土,创造崭新而无限的可能性。文化的功能卻是维系人在历史中的连续性。科技不断把人类带进新大陆、新天地,人类的交往方式、情感模式常常被推倒重构。今天,人类的情感交流方式与一百年前已经大不相同,即使在二十年前,也已大相径庭了。

春节期间,我带孩子参观了林觉民、冰心故居,并重遇了林觉民著名的《与妻书》:“意映卿卿如晤。……吾作此书时,尚是世中一人;汝看此书时,吾已成为阴间一鬼。”1911年4月24日晚,抱定必死之志的林觉民,写下《与妻书》和《禀父书》。起义失败后,这两封家书由革命同仁颇费周折塞进了已搬至早题巷的林宅门缝。林觉民是接受了新思想的革命者,却与受旧学的妻子陈意映感情甚笃。林觉民就义后,身怀六甲的陈意映有轻生念头,林的父母跪劝,但产下遗腹子之后两年,她终于抑郁而终。一百多年前的爱,是如此有重量,不仅因为革命者赴死产生的沉重,也是那时代的情感模式,尚未被技术媒介稀释其所固有的重量。木心的《从前慢》广为流传,也被讥为小资。不过,它至少写出一个情感悖论:情感的能量本身是守恒的,时代越快,技术越便捷,情感的浓度就越稀释,重量越轻。反而是在极慢的时代,一份艰难、笨拙的爱,更具备震撼人心的力量。从前的男人出门,或赶考,或过番,一去几年,音信全无。是什么支撑着家中女人的情感?你只有在这种背景中读郑愁予的《错误》,才能理解为什么过客的达达马蹄声会给窗扉紧掩的家中女人带来巨大的精神冲击。今天,我们活在前所未有的技术条件重构中,它使人类的情感模式也受到前所未有的改写。

从来没有一个时刻像今天这样,“人”的问题重新成为一个如此严峻的问题,这是我在疫情后最强烈的感受。我这里所谓的“人”的问题,并非直观的、现实的温饱问题或权利问题。我其实是从个体的内在成人的角度思考“人”的。人之为人,其实是有很多必要的设想的。比如,朱铁军以为无论如何,不能在服务区厕所里进行学术发言;有的人强迫症地认为,不能蹲着吃饭;阿Q觉得无论如何必须把圆画圆。这些其实都是关于人之为人的想象。所谓人的条件、人的想象,最重要的是人的底线。这个底线被挑战,也许并不直接伤害你,但伤害这个底线,就将使人寝食难安。譬如我们知道有女性在饭店吃饭不接受调戏就遭殴打,这些受害者不是我们的亲人,但是这样的事情触及了人的底线。我们的文明要求我们必须活在这个底线之上,否则便难以心安理得。文明的潜台词是,人类是作为一个共同体存在的。假如有一天我们面对这样的事情竟无动于衷、心安理得甚至舒心惬意,这意味着我们已经调低了文明的底线。这已是另一种文明了。这是说,文明的底线会有变化,并具有鲜明的历史性。

今天,我们作为人其实面临着前所未有的困惑,我们关于如何生、如何活的诸多设想,不断遭到新科技、新媒介的挑战。人们常忽略了,人之存在,除了衣食住行等物质性因素的稳定供给之外,作为人之条件的“常识”稳定也极其重要。某一天醒来,你发现水电停了,这一天就不太正常;停水停电半天,就在正常范围之内,若停水停电一天以上,则为现代生活所难以忍受。一百年前,自来水和电尚未成为普遍的现代设施,尚未成为人存在的必然条件,那时人类生活并不建立其上。水电依然是可见可感的物质因素,有哪些制度设施,也像水电一样成为人的条件呢?

三八妇女节这天,孙绍振教授在微信上给我发了一张图片,内容是大清宣统二年(1910年)三月二十五日立的一张典妻典契:

王成儉久欠李玉法白银壹佰伍拾两无力归还愿将妻陈氏典于李玉法为妻三年期满王以银两贰拾两赎妻过期不赎另作它议。

典妻人王成俭

承典人李玉法

说合人王志清

大清宣统二年三月二十五日立

如果我们一觉醒来,重新回到典妻合法时代,很多下巴是要被惊掉一地的。我们常习焉不察地活在诸多的观念、制度设施中,它们构成了人之为人的常识。这些常识并非自来如此、天经地义,人的条件常有赖于历史的条件、技术的条件和文明的条件。《失明症漫记》中,因为失明症的流行,人类的生存受到了严重挑战。但这并不意味着人类的灭亡,而是意味着人类从目观文明世界迁移至盲观文明世界。我们不能否认盲观的世界同样可以建立文明,只是这种文明相比于现有的目观文明是一种极大的退步。当我们评价文明时,往往有一种不自觉的人文主义立场。一种文明成果是否更能造福于绝大多数人,是否更有利于绝大多数人的平等、自由和幸福,这常是我们衡量文明优劣时秉持的标准。可是,文明的悖论在于,技术的飞跃不断重构人的条件,然而,新潮的技术并非必然催生出更合人道的文明。

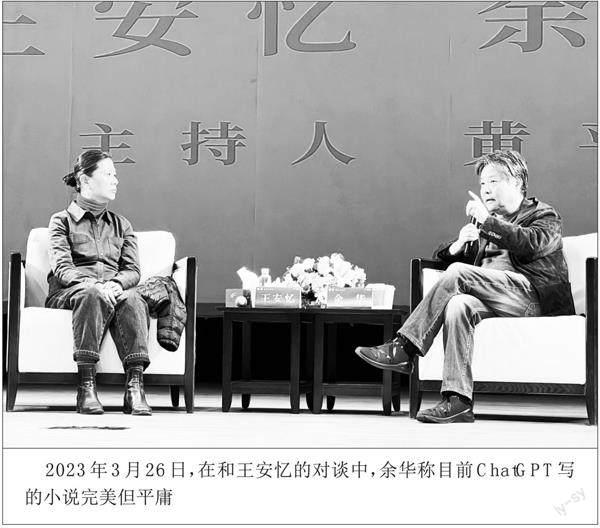

疫情后的癸卯年,ChatGPT几乎是一个人人讨论的话题。AI再次激发了人类是否会被机器替代的焦虑,我无力讨论这个问题。疫情让我感慨最深的是,人类在使用科技,病毒也搭乘人类科技之快车。科技给人类带来便捷,但并非人类绝对的福音。疫情也好,AI也好,它们都以自己的方式挑战着人类文明的根基。

不管如何,新冠阳性后我最大的感受是,身体经历了很长时间的煎熬。这种身体变化是在转阴后依然持续的,这不是心理作用。“阳康”后很长一段时间,我只要跳绳一两百下,就明显感到右胸闷,一个小时后渐解,隔天渐恢复正常。一次并不激烈的羽毛球运动后,几个同事都表示有相近的胸闷症状。更甚者,有的朋友从春节前阳到现在,依然受着长新冠的折磨。我想说,技术日新月异,ChatGPT无所不能,VR世界精彩无比,可是我们仍活在肉身的疼痛中。不管科技带我们飞往哪里,文明的第一要义在于,不能忘记每一具肉身的疼痛。

陈培浩,评论家,现居福州。主要著作有《互文与魔镜》《迷舟摆渡》等。