一、夏坝上的复旦

1944年我由沦陷区去大后方,辗转流徙,由西北而西南,入川后先沿涪江南行,到合川后涪江汇入嘉陵江,继续南下。“蜀江水碧蜀山青”,沿途江山如画。过北碚时,只见江岸齐整,岸上笔直的一排行道树长约数百米,中间有牌坊式大门,上写“立旦大”六字。大门前有石阶直下江边沙滩,通向渡口。江水悠悠,远山如黛。这样一个高等学府的环境,真令人心神向往!想不到数月之后,愿望实现,我成了这所学校的一年级新生,才知这一片平川,名为夏坝。在这个优美的地方,我度过了不到两年的大学生活。尽管是流亡异乡,衣履不周,却因这学习和生活的环境而其乐融融!如今虽已过五十余年而思念不减。然而历经沧桑巨变,人事浮沉,许多往事已然模糊,仅择能记忆的其地、其人、其事,信笔为记。林荫道上

前文所述隔江所见的江边大道是一条平直的林荫道,道旁植法国梧桐。一面是江上悬崖,一面为校园。由于学生宿舍住得拥挤,课余之暇,特别是夏日傍晚,在这大道上散步就为最好的享受。踽踽独行者是极少数,多半是或二三好友,或六七成群,边走边谈。私事、校事、家事、国事、天下事无所不谈。谈恋爱,这儿自然也是一个好去处,一般讲,五六个男同学约二三位女同学出来散步,这种组合最多。邀约者和被邀者都可以大大方方无所顾虑,待到一定时期,就出现其中一对男女同行了。四川人把一人雇一船单独摆渡过河谓之“单推”,于是借用于此,说某某与某某“单推”了,那就是二人发展到谈密友的程度了。再进一步,双双下了校门外的石阶,到江边沙滩地带人烟稀少之处,那就不仅是“单推”,而是“沙滩会”了。

这条江边大道的一端接近男生宿舍,同时隔了一座石桥通向不少同学赁屋居住的黄桷镇。在桥这面的江畔有一片店铺,主要是小饭店、茶馆。那些茶馆经常是座无虚席,不少同学差不多是每天必到。看书的,写些什么的,而更多的是打桥牌和摆龙门阵(四川话意为聊天、侃大山)。每人一杯沱茶,价廉物美,可以喝上几个小时。要去上课时还可喊一声:“么师,把我靠起来!”(川语意为:“茶房,给我存起来!”)于是盖碗茶放上货架,下课回来还是那杯茶继续喝。坐在茶座上什么也不做时,抬头

望向大江上游,不到十里远那一带是小三峡中的温塘峡。其上有高高的缙云山,下为著名的北温泉。由此远眺,阴天或多雾天是烟笼雾罩,云山绰约,天朗气清时则真个是“澄江似练,翠峰如簇”,景色之美,令人心醉。

教学区

进了临江的学校大门,江边道内迎门是一个圆形的花坛,中竖旗杆,是升国旗的地方。对着大门中间的二层楼登辉堂可说是学校的中心。两侧为总务、教务等办公处所。由正门穿堂进院,可见到迎门的大教室与四面教室围成的方形回廊。当时实行学分制,没有固定的某系某年级班级教室。只有根据选课人数多少排定的大小不等的教室。学生要记住某门课在某教室上课。所以大教室可容四五十人,小的仅十几平方米,有的课选修者不足十人,也够用了。一些文法商等院系共同要修的课程人多,就要在院子中间的大教室上课了。如全增嘏先生的哲学概论、邓广铭先生的中国通史以及政治学、经济学、社会学等就都在那儿上。教室大,上百人听讲,那时又没有扩音器,全增嘏先生等都是直着喉咙大声讲课的,现在想来还令人肃然起敬!

这座中间的大教室是兼做礼堂用的。每周有周会,多是校长章益讲话。事实上如果全校学生都按规定来参加的话,这儿远远容纳不下,好在总有不少人不来,而每次会也总能坐满,也就可以了。一些大型座谈会也在这儿召开。1944年秋河南战事失利,学生召开座谈会抨击当局的无能,张志让、李炳焕、张孟闻等教授在此慷慨陈辞(词),至今犹有印象。郭任远、梁实秋、老舍等先生也都在这儿讲过话。

到了期中、期末两次考试期间,这大教室便又成了考场。这种全校性的集中考试,为了严格秩序,防止作弊,教务处精心安排,使每个考生的座位与相邻的前后左右考生所考科目均不相同。这样就产生了一点麻烦:考生进门一时不易找到自己的位子,都想早些进入考场。但大门不到时间不开,于是考生纷纷簇拥在门口,大门一开,蜂拥而入,有时秩序较乱。每逢此际,教务长林一民经常亲自站在门前充任纠察,维持秩序。一时人潮汹涌,而他昂首挺胸,屹立不动,学生们每每赞叹:“真个是中流砥柱!”

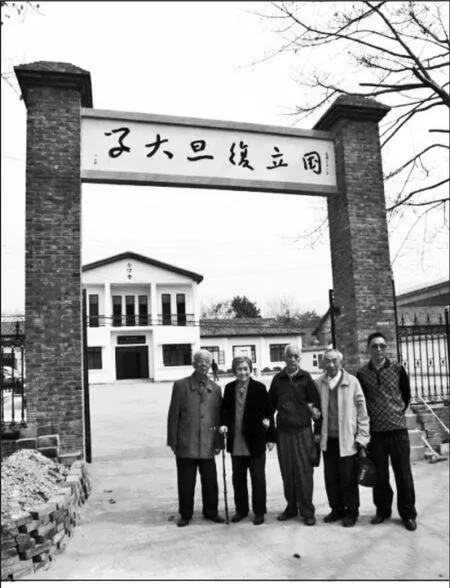

部分老校友在复旦大学重庆旧址前合影

这座大教室除正门与校门和登辉堂的穿堂门在一条中轴线之外,又在左面的山墙二侧各开一小门。由于男生宿舍和黄桷镇都在这一面进入回字形大院,这座山墙便迎面而立,自然而然地成了一个公告栏。其实真正的学校公告另有张贴处,这儿招领启事、征书启事等无所不有之外,更多的是后来所谓的“大字报”(当时无此名词)对国事、校事自由发表意见。当时的政治斗争尖锐,思想活跃,除左右两派壁垒分明之外,自持己见的更多,

这道山墙实际已成为后来的所谓“民主墙”。充分反映了那个时代的政治风云与青年学生的思想风貌。游离于政治之外的“作品”也不少。例如使许多同学至今印象最深的漫画,作者是梁宗岱教授的兄弟梁宗一幅题为“大马戏团”的画,七八个人在走钢丝,画的都是校内穿着和形象较为怪异的人物,大家一望而知是谁。总务长何恭彦先生身材矮小,穿着老式,只见画上一人维(惟)妙维(惟)肖,令人忍俊不禁,但也未感有不敬之意。另一幅都能认出是外文系一对恋人并排走路的背影,由于男的特高,女的特矮,画题为“故乡明月”,取“举头望明月,低头思故乡”之意,立意绝妙。另外在大院的四周回廊下的墙壁上也有各系同学自发编写的墙报,有的定期出版,有的偶尔一现。时移事变,内容多已不能记忆了。

西南联大时期的图书馆全貌

教学大院之外,还有一些零星建筑,如图书馆、青年馆、新闻馆等,这儿不一一赘述了。

宿舍与伙食

男生宿舍在教学大院左面相隔约二百米处。长长的四排平房,是那种竹笆上糊泥的简易房。一间一门,每间左右各四张双层床分列两边,共住十六个人。中间一条通道,杂乱地放几张单人或双人课桌,堆满了大家的生活用品,根本无法看书做功课。所以无课时就在阅览室或茶馆里,这儿只能晚上睡觉。同室的并不一定是同系同班。各自出出进进,同住了一学期还有叫不出名字的。第一学期我住在前排第一间的门口上铺,十多个人进进出出无法关门,冬天冻得够呛。第二年我就移往到黄桷镇上去了。在镇上赁屋居住的学生不少于宿舍里寄宿的人。

女生宿舍在教学大院的右后方,不像男生宿舍的开放式,而是围以竹篱,门禁森严,男生一概不许入内。隔篱只能看到那儿也是同样的简易平房,一室多人。大概要找人时门房通报不易办到,男生找女生往往是隔篱大声喊叫名字。人不出来而隔篱谈话的也不少。因此篱外的小巷道就被称为“牛奶路”。这是从银河的英文Milkway转译过来的。

至于伙食,当时都有二斗三升米的公费待遇。粮食够吃但菜金很少,吃得较苦。每月有一届学生们选出的伙食委员会管理伙食(不记得是怎样选出来的)。四川人把吃一顿特别丰盛的饭菜叫“打牙祭”,平时吃得苦些,月底却要用结余下的菜金打一天或两天“牙祭”。各届伙委会为了显示本届“业绩”,就宁肯平时马虎一些,月底的牙祭却不能比前届差。于是平时吃得苦而最后一两天或一两顿就大鱼大肉,有的同学还自备了酒。结果是平时苦惯了的肚子这时不胜负担,那几天厕所里总能听到泻肚子的声音。

江边和镇上有些小饭店,能去吃上一碗大肉面或阳春面加荷包蛋,在那时便

是高级享受了。

邻居与对门

夏坝的两端各有一镇。上游是东阳镇,下游即黄桷镇。两镇都不大,都有一条正街和一条通向江边的横道。黄桷镇上有几家饭店和茶楼。在夏坝未建房之前,复旦大学就曾在镇上上课住宿,后来也还有不少师生在此赁屋居住。由于日本飞机的轰炸,一些乡绅避走他乡,留下的房子便由看门人出租给学生们。数人合租一室,房价低廉。已经结婚的同学则一家独住。我在二年级时住的“王家花园”是一所带有后花园有成排楼房的大宅子。不过我与几位同学住的是前面一进的偏屋,很少到后面去,印象已经模糊。1940年日本飞机轰炸此处,镇上炸死不少人。复旦“文摘社”的创办人、著名的孙寒冰教授就牺牲于此。我到复旦时已再无轰炸的事,但仍流传着这样的故事:有人夜间经过夏坝通向黄桷镇的石桥上,只听见桥下有低沉的人声在问:“警报解除了没有哇?”这传说使晚上过桥的人到此一想起就毛骨悚然。这加深了对日寇暴行的愤恨。但也因此晚上女同学过桥返校,就非由男同学护送不可了。

夏坝的对岸是北碚镇。南北陆路交通都经那儿。北到合川,南约近百里到重庆。由重庆朝天门上溯,逆水行舟,下午三四点钟才能到北碚,所以不如乘汽车。由北碚去重庆则乘船顺流而下,一路还可饱览山水,舒服多了。

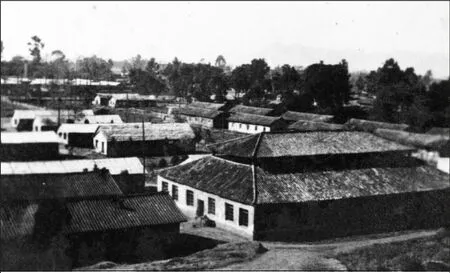

1940年5月27日,日寇轰炸重庆,北碚复旦校舍被毁前的场景

北碚有马路有商店,也有如江苏医学院、国立编译馆等学校和科研机构,像一个小县城。管理北碚的政权机关是“北碚管理局”,不知是否县级。当时的管理局长卢子英,是民生航运公司老板、著名企业家卢作孚的兄弟辈,他既是行政首脑,又有企业后盾,还有地方的袍哥关系,在政治、经济、社会三方面都具有势力。复旦大门的石阶下就是去北碚的摆渡渡口,周末不少同学要过江玩玩。一次北碚有戏看,几个学生在戏院不知为什么与警察发生冲突,结果是有学生被打,吃了亏。这一下惹恼了大学生们,第二天一早就有一批人挨宿舍通知:今天要结队过江游行,抗议卢子英的“暴行”。于是人们都纷纷来往,等待结队,有人写了“打倒卢子英”的标语贴在树上。过了多时,又有消息传来,说过江已作罢,下午照常上课。据说是发现了政治性标语,将形成政治事件,不能去了。我当时到校才几天,对个中内幕一无所知,但也能猜出大概。事后在周会上章益校长说:“堂堂几千大学生,兴师动众,只为了那么个芝麻绿豆官儿,值吗?”几句话使一批没能过江过一把

游行瘾的“堂堂大学生们”消了气!

学号、学分、选课、考试

一进复旦,不论系别、级别,就按入学报到注册的先后顺序取得一个学号。如我的学号是13112,不论将来是否升留级转系都不改变。各类个人档案数据一报学号自然很快找出,非常方便。1946年学校复员(原)回上海后,因上海的复旦也在同样排号,互有重复,这才在渝校学号前加一个“Y”字,上海的加一个“S”,而1946年后的新生则以“A”字打头以示区别了。

1943年西南联大工学院机械系毕业生合影

当时实行学分制,规定四年内除必须修完必修之外,还要加修一些选修课才够总的学分量。如我们政治系大约须修满一百三十六个学分。各门课的周学时数就是它的学分数。如经济学每周三节课,一学期考试及格后即取得三个学分。这样每学期大约可选六七门课,约三十个学分。可以少选,但不能多选。一般都是先选必修课,有些课有限制条件,先修过某一门基础课,才能修某门专业课。文法诸科一年级总要先学国文、英文、中外历史、哲学、论理学等基本课程。学期开始第一件事就是自己选好本学期要修的课,交系主任审批签字后才有效。

除选修那些课外,还有个选组问题。如大一国文、英文都有约八九位老师分别开八九个组,任各系学生自由选择。也有些课如中国通史等有二三个组供选。这样各组的学生人数便多少不一。名教授的组自然选的人多,有的组则人数很少,据说有过一师一生的纪录。也有因某老师打分较宽便于通过考试而选组的。由于各人选课时间有先后,所选组别又不一定相同,同系同年级的同学又没有班级形式,所以并不个个认识。我的一张毕业照片上就有不少位同班同学叫不出名字或从未交谈过。但这种学分制的选课形式,让学生有更多的选择余地,确实有利于个人兴趣与特长的发展的。

复旦的考试制度极为严格,一学期两次集中考试。凡必修课考试不及格者拿不到学分,必须再补考或重修。一般不及格最多的科目是英文。有人学了四年,学分也已够数,但只因这一门毕不了业。只得一面找个工作,一面再每周回校几次上这门课。

强大的师资阵容

复旦大学当时有文、理、法、商、农五个学院,行政上有教务、总务、训导三处。校长章益一人,有校务大事便召集五院院长与三处之长开会研究。这个最高层的会被戏称为“三皇五帝会议”。我在校期间的“三皇”是:教务长林一民、总务长何恭彦,训导长多次换人,记不得了。训导处的事好像都是体育主

任、课外活动组长、渡船负责人、有“海陆空军总司令”之称的陈×德在抓,后期是芮宝公。这三长于学校迁回上海后全部更换。林一民到江西中正大学做校长了,何恭彦在迁校工作中过于操劳,突然中风去世,芮宝公改任了总务长。“五帝”是:文学院长伍蠡甫、理学院长李仲珩、法学院长张志让、商学院长李炳焕。农学院长只记得在上海是严家显(台湾政要严家淦之弟),迁校前他是否已到校记不确切了。

五个学院之下那时大约有二十来个系,系主任大多是名重一时。如中文系主任陈子展、外文系主任全增嘏、新闻系陈望道、历史系方豪、政治系胡继纯、经济系樊弘、社会系言心哲、法律系张定夫、会计系张光禹、统计系李蕃、生物系薛芬、土木系俞征等。

当时的各系师资也可说是极一时之盛。单就我在一二年级所选课程的任课教师就可见一斑:大一国文张默生、大一英文杨岂深、中国通史邓广铭、世界通史周谷城、哲学概论全增嘏、论理学陈望道、政治学胡继纯、经济学先后有陈啸江、王师复、宪法张志让、中国政治史陈顾远西洋政治思想史和各国政府及政治两门课均为梅汝。法语本为盛澄华夫人韩惠连,后来韩请产假即为盛代教。只有社会学教师姓名已忘,仅记得上问答课的助教是章书和。我那时求知心切,读的政治学系而对文史课多有兴趣,特别见有著名学者的课便去旁听。好在教室里空位多,也无人干涉。我记得听过的课有汪东(旭初)先生讲诗,卢前(冀野)先生讲曲,伍蠡甫先生讲艺术论。还有本系林同济历史系顾颉刚诸先生的课也去听过。时间有限,听得多的两三次,少的仅一次,不过出于景慕,去领略一下而已。

1944年上海复旦大学法律系毕业生合影

除以上提到的老师们外,当时在复旦的著名学者还有许多。记得的如中文系顾实、章靳以、方令孺、马宗融,外文系洪深、李青崖,经济系漆琪生、夏炎德、林一新,法律系潘震亚、新闻系舒宗侨、曹亨闻,生物系卢于道、张孟闻,农学院陈恩凤等。在此之前,经济学家郑学稼、卫挺生,作家曹禺、梁宗岱等都授过课,不及备述了。

抗战时期的大学教师待遇菲薄,布衣蔬食的生活有时还难以为继,他们在政治、经济、社会各方面都没有得到应有的尊重。然而他们不计个人得失,辛勤工作,不仅培养了一代人才,而且在推动文化发展上做出了卓越的贡献。

复旦是1938年迁到夏坝的,而我到1944年才入学,1946年迁回上海江湾原址。其间我在夏坝所见不过是最后两年的情况。但即使我这个夏坝倒数第二届的学生也已七十六岁,海峡两岸身经这段历史的老学长们凋零过

半,健在者个个是耄耋之年,我就不揣僭越,凭个人所知所忆写了这些。谬误势必难免。

二、夏坝教授掠影

抗战时期,民族的危难,生活的艰苦,教学环境的简陋,思想上的各种苦闷,不同程度的影响着每个人,在大学教师的身上也自有各种方式表现。他们有的特立独行,不媚世俗,有的也不免恃才傲物,落拓不羁。中文系的顾实教授,初版《辞源》的编者之一,学术界久负盛名。平时着一件落了色的旧长衫、一双旧布鞋,手里拎的不是大皮包,而是一条大粗布口袋,里面装着半袋书,有时扛在肩上。他从重庆市区搭复旦校车去北碚上课。校车是不给校外人搭乘的,司机怎么也不相信这位貌似乡下土老儿的人是教授,不给他上车。好不容易有人证明,才得登车。

外文系的徐宗铎老师高大健壮,也是由重庆回夏坝,根本不乘汽车,而是迈开大步,沿江步行。边走边看书,左手持书,右手捏一条毛巾不停地揩汗。走上一整天才到达,但他时间没有白费,照得读书之乐。

中文系的赵宋庆老师留着一头长发,蓬首垢面,一件长衫不知多少时候没有洗过,已辨不出是什么颜色,被称为“复旦一怪”,据说喜下围棋,下起来饭也不吃。

陈望道先生讲课一口浙江义乌方言,学生不易听懂。但细细静听,不仅生动幽默,而且随口旁征博引,句句是学问,所以他的课不仅选修者多,而且未选的也去旁听。论理(逻辑)学课未安排在中间大教室,一间普通教室便容纳不下,窗外、门外、走廊上都是“加座”。他也是一件灰布长衫,形容枯槁。有人形容他像个上海八仙桥摆卦摊的算命先生。但1949年后做了复旦校长和华东教育部长,小轿车出入,人也发了胖,非复当年了。他曾自称所著《修辞学发凡》前无古人,而以后谈修辞学者也不可能超出此书的范畴。所译《共产党宣言》是中国共产党一批创始人的启蒙读物,其本人的历史地位自不待言。

邓广铭先生教中国通史,第一节就介绍学生几种中国通史的书要学生阅读。说这几家都可参考。“只有一种是我见过的最差的,就是周谷城的《中国通史》。”大家听了愕然,因为周就在本校本系,而且名气正著,不知邓何以如此毫不留情。邓当时名气不大,后来到北大,又专研宋史,成为当代宋史权威。

教经济学的陈啸江先生,介绍他讲的是自己的经济学新体系。刚进大学一年级的学生们旧体系也并未学过,自然不懂他“新”在哪儿。还没等弄懂,他又因故不教了。代之以王师复先生。王的开场白很妙:“让我来代课,教得不好,对不起同学;教得好了,对不起朋友。”这位先生的课比陈教得平实,但也看不出会有“对不起朋友”的效应。王先生的一件光荣经历是当年英王乔治六世加冕登基,他随了孔祥熙带领的中国政府代表团去伦敦参加过盛典。

陈顾远先生是立法委员,每周来校两次上“中国政治史”。一般只讲半堂正课,然后就掏出香烟坐在前排课桌上与学生们聊起天来。应该说,他聊的内容虽非中国政治史,却是现实的中国政治。当时“双十协议”已签订,全面内战尚未完全开始。如何接收沦陷区,如何对待国共关系,各种议论都有。国民参政会和立法院开起会来,相互间又吵又骂,会也开不下去。陈谈些内幕新闻,学生不论自己观点如何,都要听听。自然比他讲正课更受欢迎。

周谷城先生的世界通史课,每堂课先抄笔记,写满一黑板后简单提示几句,不等

铃响就下课。那笔记估计就是他正在编写的《世界通史》一书。1949年以后他的夫人李冰伯女士任上海两江中学校长,曾与我在一个小组学习,相熟之后她问我:“你说周先生的课教得怎样?”我自然回了声:“很好。”她说:“你还不说真话!”我不便追问,周先生道德文章,一代学人,但可知那时周先生情绪不好,确实是没有认真教这种公共基础课的。

张志让先生上宪法课,不搞“满堂灌”,而是不断提问让学生回答,然后他再补充归纳。若干年后才知道“启发式教学”这个名词,他是得其先声的。但是学生并不欢迎。由于他是知名的宪法学者,大家都想在有限的课堂时间内多听他讲些,宁肯要他的“满堂灌”,不想把时间用在听那些同学结结巴巴的答问上。

中文系教授吴剑岚,安徽人,精于中医。校内师生有病求医,莫不义务应诊,疗效显著,口碑载道,以致先生在学术和教学上的成就,反而不大听人提起了。

三、夏坝拾遗

章益校长的谜语约在1944年,不记得是在一次什么主题的师生共聚的会上,章益校长也在座,与会者纷纷表演节目,或唱歌唱戏,或说笑话。后来大家吵着请章校长也来个节目,章情不可却,说我不会唱歌,出个谜语大家猜吧。那谜面以《西厢记》故事为题材,用类似散曲的形式,记得原文是:

“普救寺,草离离,空花园,或寄居。

薄暮日西移,张生长别离。

国立西南联大旧址,现存于云南师范大学校内

虽怅望,误佳期,错认了白马杜将军。”

谜底是《孟子》一句。当时被一位同学猜中。不知道今天校友们还猜得出吗?答案见本文末尾。

夏坝的京剧活动

我在夏坝的时间一共不到两年,却看过多次学校自行组织的京剧演出。印象较深的是两位教职工的演出。一出是赵承鎏先生所演的《李陵碑》,一出是路顺奎先生所演的《二堂舍子》。赵先生的《李陵碑》实际是一人唱到底的独脚(角)戏,全靠唱工(功)。那大段的反二簧和二簧赵唱得苍凉悲壮,充分表达了杨老令公孤军奋战而身处绝境时的感情。使我以后对这段戏爱听并曾学唱。路先生在《二堂舍子》中饰刘彦昌,他的嗓音粗重,特别是道白带有净角味儿,一句“秦府官保是被何人打死?”常为几个同学模仿,印象颇深。

听说赵承鎏先生现在上海,便通过他的一位亲戚、好友黄君前往探访。赵老已年近九十,耳聋失聪,又因腿疾卧床,但谈起当年的京剧活动,兴致仍高。他说复旦在黄桷树镇时期,部分爱好京剧的师生常常或三五人或十来人聚在一起,清唱自娱。后来夏坝的新校舍建成,有了礼堂,这样正式公演便有了可能,在赵老与外文系索天章老师等一批师生的努力下,便成立了京剧社。学校领导鉴于当时文娱活动太少也积极支持。克服了经费、服装、道具、文武场等种种困难,集中了师生中的京剧爱好者,很快地开展起了活动,每逢元旦、国庆、校庆等节日便正式演出,深受同学们的欢迎。规模最大的一次是在江对岸北碚义演三天,又受到当地群众的热烈欢迎。为了壮大声势,还聘请了张志让、周谷城等教授担任顾问。每逢演出,愿为剧社热心服务的同学不在少数心演出过的剧目赵老曾保存过戏报,可惜后来散失,单现在能记得的就有《四郎探母》《打渔杀家》《审头刺汤》《空城计》《捉放曹》《洪羊洞》《上天台》《文昭关》《大登殿》《李陵碑》《宇宙锋》《乌龙院》《锁麟囊》《玉堂春》《法门寺》《宝莲灯》等,或演全本,或唱一折,总计有二三十出之多,可说是极一时之盛!

要命的纪念品

1945年秋,抗战胜利,许多带了学籍参加青年军或译员的同学复员回校。学校里多了一批穿美式军服的学生,他们也带回了不少军用品,据说还有武器。学校出了布告,要求一律上交。外文系的蒋嘉同学曾任美军伞兵部队译员,空降在广东敌后地区作战,出生入死,幸得生还,此时却带回了一枚式样别致的绿色美式手榴弹放在宿舍里。学校出布告后他仍置若罔闻。同室一位同学早就为此担心,这时便报告了校方,后来他到底上交了。事过后的一次周会上章益校长说:“参加抗战回来,带点什么纪念品都是抗日的光荣。可这位同学却带回了一颗要命的手榴弹。你不害怕,别人还要命哩……”引起了哄堂大笑。

在当时,美国海军确有在东南沿海登陆开辟第二战场的计划,所以空降了这支队伍以便策应。但后来得到情报,日军已调重兵在沿海防守,于是取消了原计划,这支已空降的部队一降落便遭日军追击,处境危险,这时也便避敌精锐,不再主动出击。倘使美军原计划不变,那将势必有一场诺曼底登陆那样的惨烈战斗。我们的蒋老弟就很可能壮烈成仁!非但不可能把手榴弹带回学校,更不可能在几十年后当他的教授了。

四、回归江湾

校舍1946年暑假,复旦大学自重庆北碚迁回了因抗日战争而离开了九年的上海江湾

旧址。由于1937年内迁后上海的复旦校友继续在上海市区内坚持办学,抗战胜利后决定渝沪两校合并,此时便由沪校人员会同渝校派来的人员共同迅速地接收了江湾的学校旧址。保证了1946学年度按时在沪上课。此前旧址为日本人的闸北自来水公司占用,他们在附近建立了几处员工宿舍,至此全部由复旦接管。

复旦校址所在马路原名翔殷路,抗战胜利后国民政府以驻华美军统帅的名字命名此路为魏德迈路(现名邯郸路)。抗战前政府有一个把上海市区北延的计划,在江湾五角场建了一座古建筑式的上海市政府。以之为中心打算开辟几条辐射形的大马路,各路之间再以横路连接,形成一环一环的蛛网式结构。这些新路多以“国×路”、“政×路”命名。但没等修建几条,抗战就发生了。这座市政府的建筑与周围的马路就又恢复了原来的荒凉。复旦所在的原翔殷路处于一条东西辐射线的地位,大门偏左斜对的一条“国权路”便是辐射线的连接横线之一,原日本水厂宿舍便都在这条路上。

国权路左侧一端原是一片荒地,此时便辟为运动场。右侧前行一段路的一处宿舍此时名为嘉陵村。左侧操场以南又隔有一条横路并排两处宿舍,都是一楼一底成为一套的几排红砖房,一名淞庄,一名筑庄。再向前行还是在左侧是德庄,德庄后面相连二村,前为徐汇村,后为庐山村。这几处宿舍是根据复旦历年的所在旧址命名的,从宿舍名称可以追忆复旦校址的变迁史。1905年复旦在吴淞提督行辕旧址建校,1911年辛亥革命前后迁至徐家汇的李公祠,1922年才迁到江湾。“八·一三”事变发生,学校先临时撤退到庐山与贵阳二地,然后再到重庆的菜园坝,再迁到嘉陵江畔的北碚夏坝度过了八个年头。而上海的复旦辗转流徙多处(北京东路中一大楼、霞飞路、仁记路中孚大楼)后,在赫德路(今常德路)坚持数年。这就是淞庄、徐汇村、筑庄、庐山村、嘉陵村、德庄六处命名的由来。此外学校还在校园东面建了几排教师宿舍,校园内有一幢女生宿舍,似未命名。

这几处宿舍中,筑庄直到我毕业时还仍由别的单位占用没有收回。淞庄和嘉陵村住的是一般职工和讲师助教家属。徐汇村是日本式平房一家一套,互不相连,庐山村是成排楼房,这两处房屋比较考究,一般住的是教授。只有德庄是男生宿舍,这是一座英文“E”字形的建筑。相当于这“E”字上下两横位置的二排三层楼房分别称北楼与南楼,中间一横较短,名曰中楼,住的全是学生。竖行一排是通向大门的走廊,边上是饭厅、浴室、厨房等杂屋。我当年住在北楼二层东首的一间朝南房间。如到对门窗口俯视便是徐汇村,正巧能看见下面第一排东首的萧乾教授家,那时他的夫人是个英国人。徐汇村北通庐山村,那后门口有两座点式的白色小楼,一家住着章益校长,另一家好像是周谷城先生。

我们所住的德庄宿舍南北楼各三层,原都是日本式放榻榻米的房间。现在每间放两张双层床,共住四人。中间一个大窗子,窗前可放两张书桌,比之夏坝期间条件好多了。只是由德庄去校园相距约五六百米。那修路的建设计划早已搁置,于是这条马路“无风三尺土,有雨一街泥”,阴雨连绵的天气时,相当宽的马路竟无落脚通行之处。

路口的那片运动场,曾有过一段故事。原来那儿有个日本人修建的防御工事——一座又高又大的堡垒,学校开辟运动场,就把它拆除了。哪知这一拆招来了麻烦,军事当局说学校竟然擅自拆毁国防工事,犯了罪,一纸诉状告到法院。本来,学

校与军队打官司是处于“秀才遇到兵,有理讲不清”的状态。哪知军队打错了算盘,复旦大学的法律系拥有着一批全国知名的资深法学权威,本身既是教授,又是大律师,上海的法官律师们绝大部分不是出自他们门下的徒子徒孙,就是他们的晚生后辈。于是法律系潘震亚等四位教授上庭应诉,引据法理,一番雄辩,不但官司打赢,而且大树了高等学府的权威地位!我当时还是学生,听得传闻如此。

关于校本部,抗战前的房屋如图书馆、子彬院等都还完整存在。西面的六座二层楼房分前后二排,前排一座“相伯堂”是学校各处室的办公场所。另两幢是教室,后排有一幢是女生宿舍。东北角的子彬院、新闻馆各有一些教室。到了1947年才在校园北侧新建了一幢面积较大的二层楼房,命名“登辉堂”,这才有了较大的阅览室、礼堂。这礼堂与夏坝的礼堂作用一样,兼作考场、大教室,还可以演戏。记得落成时举行了一次纪念李登辉老校长的盛会,孔祥熙以早年校董身份也到场讲了话,只记得是一口山西口音,只记得两句话:“抗战八年,糊里糊涂地胜利了!”其他已无印象。后来郭良蕙等同学在此演出过话剧《裙带风》。有些大课在这儿上,赵敏恒教授的“时事研究”课我也是在这儿上的。

学校前门和后门外以及淞庄附近各有一爿茶馆、小吃店、小商店等,那时比夏坝和黄桷镇的规模大不了多少。

变化

在夏坝,那是抗日战争的年代,许多与我一样由沦陷区流亡而去的学生连衣食都成问题,有时连去一趟对岸北碚的过江摆渡钱也没有。即使有父兄在后方或就是四川本地官绅的,也都处在外地,最近的重庆市区也相距百里,来去不便,所以基本上那是个封闭的环境。到江湾后,情况不同了。渝校同学面对西装革履或摩登盛装的上海男女同学,不由自惭形“土”,需要赶上。最明显的是女同学的长衫下摆和袖子都剪短了一截,男生穿长袍的也少了。尽管他们对上海同学把“胜利了”说成“和平了”很不顺耳,却还是在“异化”。

学生的生活水平显著提高。德庄楼下饭厅里早饭桌上常是摆着几碟小菜,而八个人一桌的桌旁常常是偶有一两个人或甚至空无一人。街上的茶馆不再是一杯沱茶从早喝到晚,三三两两点菜吃酒的人也多了。校园内的“来喜餐厅”是饭店兼茶社咖啡馆,情侣们不必老是那样在夏坝江边大道上散步而是可以对坐品茗了。登辉堂前的大草坪碧草如茵,夏日黄昏一群人围坐或二人对坐的都不少,当然这还只限于住校的学生们。江湾之于上海市区较之夏坝之于重庆要方便多了,每天往返也不成问题。住在市区的师生超过大半,再加上选课制的分散性,好像学校生活在学生整个生活里的比重降低了许多。

1946到1948年间的校内政治斗争更加尖锐剧烈,罢课、游行、搜查、逮捕……校园里已经容不下一张安静的书桌。

时局是风雨飘摇,学校也在风雨飘摇。就在三大战役决战的前夕,我于1948年夏修满了我的学分,写完了一篇毕业论文,拍过了戴方帽子穿学士服的照片,就走出了校门,寻觅我的谋生之所去了。

(备注:章益校长的谜语的谜底:“晋国天下莫强焉。”见《孟子·梁惠王章句上》)

资料写作者:徐国霖,曾任南京某中学校长,已逝世。

资料提供者:杨沐,作家,现居海口。