消费主义视域下的中产阶级想象

林进桃

新世纪第二个十年,陆续涌现了一批表现都市白领时尚消费与情感困惑的影片,它们以华丽清新的视觉造型、轻松热闹的喜剧格调集体亮相。与1990年代出现的“都市一代”讲述社会转型期小人物的灰暗生活,并因其“小众特质”无缘于市场不同,这批最新的都市电影更多是关注中产阶级的物质享受与情感游戏,并因其迎合大众对中产阶级神话的想象而屡屡斩获票房佳绩。有学者宣称这一最新的都市电影潮流意味着“‘新都市电影’的崛起”。

物欲狂欢:空间·消费·趣味

在商业逻辑与消费主义占据主导地位的当代语境下,新都市电影对中产阶级的想象首先聚焦于这一富足阶层的物欲享受和时尚趣味。鲍德里亚认为,生产的社会已经被消费社会所取代,“生产主人公的传奇现在已到处让位于消费主人公”,传统都市电影主角如工人、妓女、贫民等小人物,让位于兼具消费欲望与消费能力的“高富帅”和“白富美”。他们或高居外企要职,如《杜拉拉升职记》中销售总监王伟,攀升至HR经理的杜拉拉;《一夜惊喜》中老板周毕安,女白领米雪;或贵为富二代,如《小时代》中含着“金钥匙”出生的顾里、宫?、顾源等;更有不劳而获、挥霍无度的小三,如《北京遇上西雅图》的文佳佳等。即便是宣称展现都市小人物情感生活的《失恋33天》,也不忘加插“成功人士”魏依然与其时尚奢华未婚妻李可筹办婚礼这一辅线。与此同时,新都市电影叙事空间主要集中在北上广等一线城市,以及国人所熟知的泰国、新加坡、西雅图、纽约等异域旅游胜地。《小时代》将故事背景设定在国际大都市上海,东方明珠塔、环球金融中心、金茂大厦等标志性建筑多次以大全景或分割画面出现,顾里家饱览陆家嘴胜景的豪宅,宫家张扬霸气的玻璃楼房被浓墨渲染,《小时代》中的上海,用林萧的台词形容再恰当不过,“像是洒了金粉一样闪耀着”。与传统都市电影空间的主要功能在于交代故事背景不同,新都市电影空间更多呈现为一种过剩的、单向度的欲望符码:气势恢宏的办公大楼、时尚靓丽的宣传广告、闪烁迷离的夜景、昂贵奢华的轿车、大腕云集的晚会、温馨雅致的咖啡馆等。大量专注于都市景观的空镜头及大特写常常凌驾于剧情之上而造成电影叙事的碎片化。列斐伏尔曾指出,空间的重组与变换不仅体现出都市人的日常生活与人际交往,还清晰映射出社会结构与价值观念。新都市电影倾力营造的现代化都市空间与流动性消费符码,很好地满足了大众对全球化背景下中国富有阶层的现代化想象。

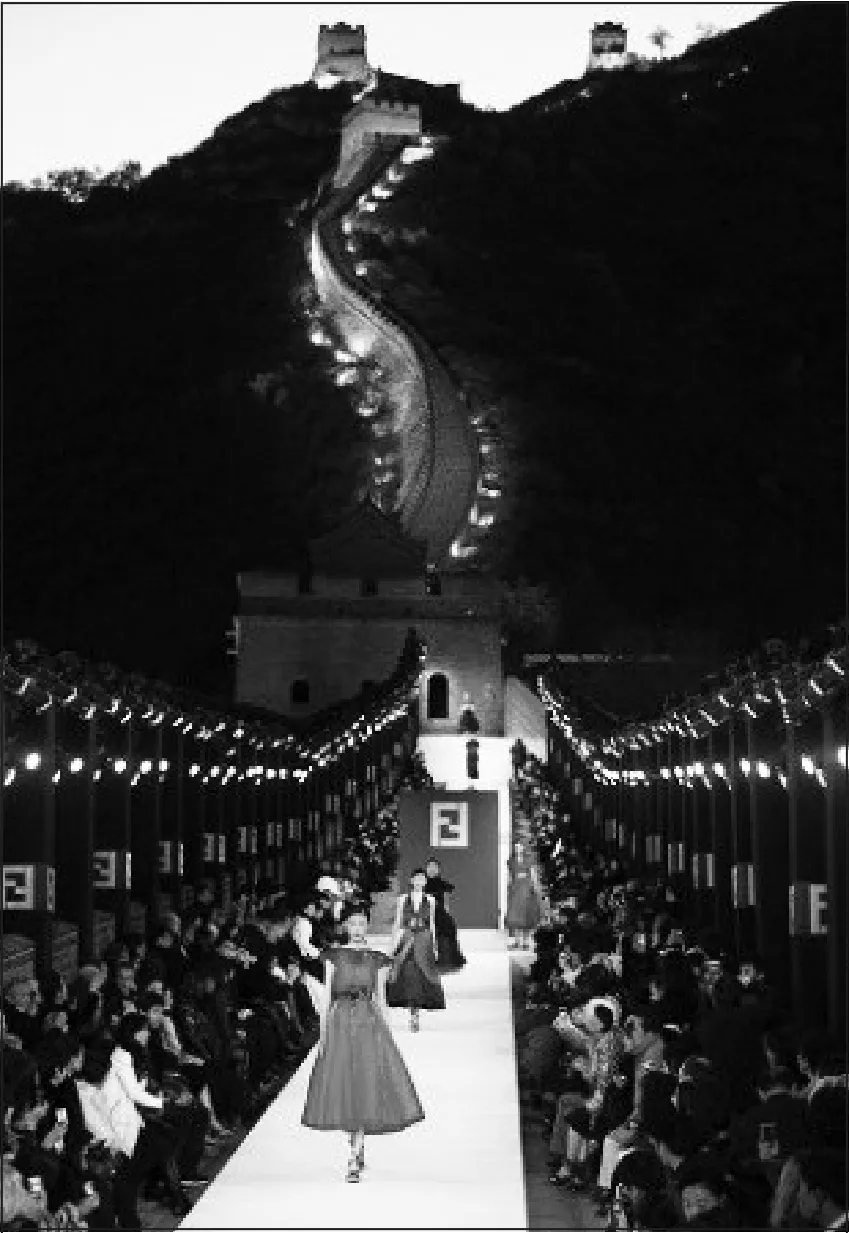

2007年10月,长城上首次举办国际时装秀

正如有研究者断言的那样:“中国中产阶层的兴起伴随着全球消费主义的流行,人们对财富、地位、幸福的渴望与诉求透过实实在在的物质消费终于落到了实处,消费也因此成了指认和区隔中产阶层的重要途径。”(见陶东风主编《当代中国文艺思潮与文化热点》)《杜拉拉升职记》中杜拉拉在得知王伟与玫瑰的关系后,花光多年储蓄买豪华跑车和高档服饰。《北京遇上西雅图》中远赴海外产子的文佳佳拿着情人无限额度的信用卡肆意挥霍,消费处处以“最”为荣:最大的房间,最贵的医生,最好的餐厅,住顶楼总统套房,吃阿拉斯加大螃蟹——“购买它只是因为它更贵”,鲍德里亚将其指认为“凡勃伦效应”。如果说这种脱离了商品直接使用目的而仅仅为了显示个人名誉和地位的符号消费,在《北京遇上西雅图》还被温和批判的话,那在郭敬明“小时代”系列中,凡勃伦称之为“炫耀性消费”的行径被无限放大并顶礼膜拜。剧组邀请“亚洲时尚大师”黄薇担任艺术总监,演员几乎每场戏换一套衣服,动用衣物三千多件,整个电影如同一场高端时尚品牌服饰秀。可以说,商品的肆意消费与挥霍享用是处于激烈竞争和焦灼状态下的中产阶级寻求身份认同与缓解焦虑最为便捷有效的途径。

当人被物化、消费被符号化时,成功便不可避免简约为财富拥有量的多少。以《杜拉拉升职记》为例,杜拉拉上班的第一天,公司高级秘书海伦就给她上了生动一课:“在公司里人与人之间的区别是很大的。经理以下级别叫‘小资’,其实也就是穷人的意思,月薪不超过4000元。经理级别算是中产阶级,有自己的私家车,年薪超过20万。总监级别是高产阶级,年薪超过50万。……总裁呢,年薪超过百万,是标准的富人。”影片以分割画面的形式,配以海伦的叙述,形象展现了不同阶层大相径庭的物质生活方式。杜拉拉的“升职记”,其“奋斗”过程在电影中一笔带过,仅借助说明性字幕显示其职位、月薪的变化,从行政秘书到HR经理,从月薪3000到25000。杜拉拉的“成功”更多体现在“拥有物”的外在变化,从淡妆到浓抹,从休闲服饰到高档时装,从随意马尾小辫到多变长发型,鞋子也从平跟、中跟到细长高跟,交通工具更从公交车、地铁到豪华私人跑车。杜拉拉“升职”的每一步都借助“物”来加以体现。

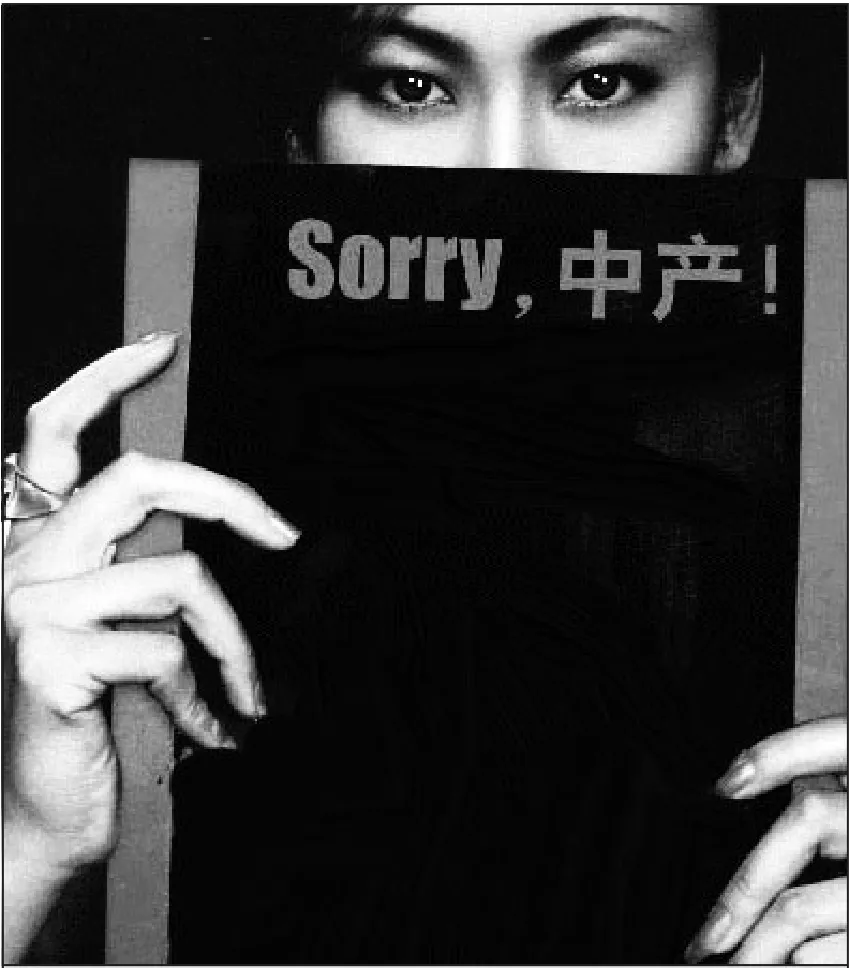

物质消费也无法真正解决中产阶级与生俱来的焦虑

在现代化进程急剧加速的今天,仅仅物质上富庶仍无法很好地把中产阶级与其他阶层直接“区隔”开来。饱含仪式感的“癖好”成了中产阶级标榜自我身份的有效武器。《失恋33天》中河南女子李可总嗲着嗓音说着台湾腔的普通话,一本正经宣称“首先,我不能吃贝壳类的东西,连看都不能看到哦,看到都会过敏,身上起小红斑,好严重的;还有你们要去帮我定Kashai那家的婚礼蛋糕,记住,是淡奶油的哦……”就像王一扬与黄小仙讨论“怪癖”问题时所说的那样,“在这个世界这个年代,你要是不得个忧郁症什么的,你都不好意思跟朋友打招呼”。电影随即剪切到几个女孩谈自身癖好,“我睡觉的时候呢,喜欢被子盖在肚脐正上方的五厘米哦”;“我生理期的时候不能闻油烟味,不然会吐的”;“我睡觉的床要摆在朝阳的位置,不然床单上缝的小花晒不到阳光,会枯萎的”……如果说《失恋33天》对这种刻意把自我与他人区隔的“癖好”还持有一种揶揄、嘲讽的态度,那么在《小时代》中,“癖好”作为成功人士的必备标签,俨然成为确认他们个性的最佳途径。林萧到“M·E”上班的当天,宫的助理Kitty就交给她《他喜欢的和讨厌的》文件,并一再强调:“第一,他有严重洁癖,特别不喜欢用钥匙。使用钥匙之后,他会反复地洗手、消毒;第二,他喜欢收藏各种杯子,喝咖啡、水果茶、中国茶、纯净水、果汁、营养冲剂的杯子各不相同,不可以弄错;第三,他彻底,彻底厌恶鱼(他不仅不吃鱼,而且连看都看不了);第四,和他发邮件或者发短信的时候,尽可能只使用逗号或者句号,发生任何事都得冷静和有条不紊,表现得如同机器人……”

然而,无论是徜徉于时尚璀璨的都市空间、沉溺于奢华雅致的物质消费还是执拗于标新立异的个人趣味,都无法真正解决中产阶级与生俱来的焦虑与不安。

精神缺失:拜金·肉欲·焦虑

在光鲜奢华的物欲享受下,裸露着的正是中产阶级情感生活的苍白和虚空。当人被物彻底裹挟和奴役后,原本圣洁的男女之情也不得不蒙上金钱和权势的阴影。为了迎合年轻受众,特别是女性观众,新都市电影浓墨凸显女性欲望视野中的男性及其身体。《杜拉拉升职记》中的王伟,《小时代》中的宫,《一夜惊喜》中的周毕安,他们之所以成为公司全体未婚女性心仪对象仅仅在于其财富、地位和外貌。电影不约而同采用慢镜头、仰视镜头、多角度大特写等描述他们的出场:他们或在众人簇拥下接受所有女性的膜拜,或宛若天神降临拉起匍匐脚下的女生,或风度翩翩张开双臂给女下属一个绅士拥抱。吊诡的是,女性择偶的拜金准则,却得到了“成功男士”的认可。《失恋33天》中,“硬件够硬、软件也不错”的魏依然选择了美丽、肤浅、虚荣,“张口LV,闭口普拉达”,“你给我的信用卡透支额度就是我爱情的真谛”的李可作为婚恋对象,面对黄小仙为代表的草根阶级未婚女士的质疑,魏依然解释为“图省事”,并振振有词:“我们要找的老婆就是这样的姑娘,就是即便爱情不存在了,我们的关系还是能够靠其他东西来维系……对李可来说LV是生活必需品,爱情是奢侈品……LV集团总不会说倒就倒吧,但是爱情这种感觉说没有就没有了。我要建立一段关系,首先我要确保我有足够的资源能够一直供应,从这个角度去想,我是非常靠谱的。”在这里,男女之爱已经不再是一种值得用心去经营去呵护的情愫,而是一场借助“物”来维系的交易。可以说,情感拜金主义是中产阶级男女在商业逻辑和消费理念主导下达成的合谋。这种“默契”表象下隐匿着的正是中产阶级对真正爱情的怀疑,或者说对持久爱情的否定。

现代都市常见的琳琅满目的标识牌

当两情相悦、心意相通的传统爱情观在消费主宰一切的后现代都市被瓦解后,当崇尚个人欲望,注重感官享乐成为时髦追求,“一夜情”成了新都市电影津津乐道的话题。《杜拉拉升职记》中杜拉拉与上司王伟、《小时代2》中顾里与闺蜜男友席城均有一夜情。《一夜惊喜》更是以米雪一夜狂欢后满世界为腹中孩子找寻生父为主线展开叙事,并美曰“一夜情”结晶为“惊喜”。李蔚然导演的《我想和你好好的》把都市男女关于财富、欲望的叙事推向极端。如果说“小时代”系列用“堆出来的奢华”呈现“富二代”的美好生活,《我想和你好好的》虽着墨不多却传神勾勒出京城“富二代”的嚣张气焰。砸车一场是赤裸裸的“富二代”宣言:“跟我斗,你三天不上班你就得下岗,我三天不上班我爸就把钱打我银行卡里了。”女艺人喵喵与白领亮亮进展神速,两人很快发生了性关系并大谈“包养”话题。亮亮坦然宣称,“我承认我是一个下流的人,我需要用一颗纯洁的心灵,来拯救我的灵魂和肉体”,并声称自己“包养”是有原则的,即“不主动,不拒绝,不负责”。意欲包养喵喵的“富二代”听说她已经被包了,脱口追问:“谁呀?京城第几少啊,他们家有多少资产?”喵喵更是宣称凡是比她漂亮的女孩第二天都得死,并扬言“就我这大长腿,低调不了”。虽然有人把影片与十年前张元导演的、根据王朔小说《过把瘾就死》改编的《我爱你》相提并论,但过多的笑点和情欲场面无疑使该片缺少了后者情感纠葛的切肤之痛和男女相爱而不能的感伤。当新一代都市男女试图以性欲来代言爱情时,便无法避免地陷入叙事的道德困境,也无法真正激起观众的情感共鸣。

物质的丰裕化解不了人被物化后主体性丧失的危机,也掩盖不了中产阶级内心深处的虚空。为了维持现有的经济和地位优势,他们往往疲于工作而无暇顾及其他:《泰》中安安对徐朗埋头工作无法顾及女儿满怀抱怨;《杜拉拉升职记》中王伟认为拉拉更在意工作和公司看法而忽略两人感情;《被偷走的那五年》中谢宇觉得何蔓升职之后夫妻关系迅速恶化……尽管新都市电影刻意凸显和炫耀中产阶级欲望享受的一面,我们仍能从中捕捉到他们在社会变革分化和职场激烈竞争中的伦理困惑与精神焦虑。“职场如战场”、“工作狂变成过劳死”、“时尚攀比成为阶级压迫”等症状始终如影随形伴着中产阶级的出现及壮大。

然而,作为为观众提供白日梦想和娱乐抚慰的商业类型片,新都市电影对中产阶级焦虑的探索浅尝辄止,缺乏理性思辩而更多给予想象性解决。《泰》面临婚姻危机的高富帅徐朗通过泰国之旅,从丝男王宝身上汲取正能量,放弃巨额商机诱惑回归家庭完成心灵洗礼;《北京遇上西雅图》拜金女文佳佳在西雅图邂逅落魄大叔弗兰克,通过女人特殊的孕育体验,告别小三生活收获美好爱情;《被偷走的那五年》何蔓车祸失忆,遗忘情感不快的五年时光,去掉原有毛病爱上前夫重修旧好。此外,新都市电影常常借助“出走”、“重逢”这一旧有模式,使中产阶级的情感困惑与人生皈依得以“圆满”解决。《杜拉拉升职记》中王伟感慨,“有时候我真的觉得好累,每天那么拼命也不知道为了什么”,面对激烈残酷的职场竞争与欲理还乱的情感纠葛,毅然辞职到泰国经营旅游小店,并于两年后与晋升为HR经理的杜拉拉相遇;《一夜惊喜》中米雪慨叹,“从小到大我都一直在追求我认为大家都想要的生活,我追到了,也追得很累……我应该去追求自己真正想要的生活”,放弃一切去马来西亚开办“米雪的惊喜”工艺品店,并在分娩前夕与克服童年梦魇的张童宇相逢;《北京遇上西雅图》《非常幸运》结局莫不如此,通过短暂的分离见证重逢的真爱,讲述有情人终成眷属的神话。相较而言,《被偷走的那五年》通过失忆后的何蔓重拾记忆来重拾爱情重拾婚姻,试图为都市情感喜剧找寻深度意义,然而影片后半部分陡然转入对生命伦理和婚姻责任等沉重话题的探索,却有用力过度之嫌从而导致影片前后风格不统一。

新都市电影建设的两翼:尊重现实与重构品格

不可否认,新都市电影的出现满足了全民对盛世乌托邦的诗意想象,它所提供的欲望符号和梦想编码,有效集娱乐、幻想、抚慰于一身,丰富和拓展了都市题材电影的表现形式,其票房的成功为中国电影产业化发展提供了有益启示。然而,过于迎合大众对中产阶级的片面臆想,过于强调物质追求和感官享受,却使部分新都市电影失去了文化产品应有的真实维度,沦为消费主义视域下的“伪现实”奇观。以《小时代》为例,尽管郭敬明一再表示:“《小时代》最大的不同在于,它讲述的是当下的青春故事。……我更想表达当下的青春与感动。”事实上,宣称以90后大学生为叙述对象的《小时代》与现实中大学群体相距甚远。学生不需上课,唯一与之相关的“毕业大考”,也因对顾里“气定神闲”不厌其烦的描述及咖啡厅“赶走”平民学生的潇洒而成为对富二代“女王”的觐拜。住豪华宿舍的南湘也因其“小资情调”与“中产气质”被网友吐槽为史上最矫情的“贫困生”。从某种意义上说,《小时代》已然沦为消费社会的“仿像”。正如鲍德里亚指出的那样,“仿像已经作为一个重要的文化角色普遍渗入了当代文化……在后现代社会中,仿像并不模仿先在的现实,它实际上取代了现实”。也正因为这样,新都市电影所呈现的中产阶级神话与其说是当下社会的真实写照,不如说是传媒与大众共同塑形的结果,是电影与观众的一次合谋。

中产阶级的精神世界在新都市电影中被简化为对男女之情的呈现,部分新都市电影在涉及欲望叙事时,对“拜金女”、“一夜情”、“包养”等话题兴致盎然,将感官享受无限放大从而达到博人眼球的商业目的,“使得原本限于一定范围甚至处于边缘的价值观或趣味俨然以强势话语出场,甚至使其由假强势演变为真正的强势”(见陶东风主编《当代中国文艺思潮与文化热点》)。也就是说,这种经过创作者有意识地选择、加工并重新组织、结构之后的影片,其向观众呈现的“拟态环境”,往往容易被观众误当作客观环境本身来看待。这是因为,传媒统治下的当代社会,人们的认识不再源于直接经验本身,而更多根据传媒提供的信息来理解和想象现实世界。正如沃尔特·李普曼指出:“对于我们仍然生活在其中的环境,我们的认识是何等的间接。……我们总是把我们自己认为是真实的情况当作现实环境本身。在涉及现在我们行动所遵循的信念时是较难回想起这一点的。”新都市电影肆意宣扬的拜金主义、享乐主义,隐含着对庸俗市侩的人生观、价值观和世界观的建构,询唤并强化着大众对“资本为王”、“物质至上”的心理认同,成为大众定位自身生活准则与价值认同的主要参照。正因为如此,业内外的热议和辩争一直伴随着新都市电影。如《泰》被炮轰“三俗”,《北京遇上西雅图》被质疑“毁三观”,《小时代》被批评“太物质”等。的确,在挣脱宏大叙事,崇尚个人话语,注重个体感受方面,新都市电影呈现了不一样的审美维度,但这绝不意味着创作者可以丢掉良知与责任,抹杀人类精神向度上的追求,忽视电影应有的思想和品格。

好莱坞编剧教父罗伯特·麦基在其被誉为剧作界“圣经”的《故事》中指出,“文化离开诚实而强有力的故事便无从发展”,认为“价值观、人生的是非曲直,是艺术的灵魂”。电影的文化建设同样如此。只有尊重生活真实与重构艺术品格,新都市电影才能走出物欲狂欢与精神缺失的泥潭,迎来艺术创作的春天。

林进桃,学者,现居上海。已发表论文多篇。