他者的再现与整体性的历史视野

张慧瑜

他者的“魅影”

1990年代以来,随着都市消费主义文化的兴起,大众文化成为主流文化形态。这种主要依靠市场逻辑形成的文化景观,不仅把都市白领、小资、中产建构为文化消费的主体,而且把不同的、异质的文化变成可展览的风景。集购物、娱乐、餐饮于一体的大型消费广场、步行街使得后工业时代的城市空间变成消费主义的主题乐园,就连废弃的厂房都可以被“创意”为当代艺术的工厂和大卖场,穿行于这些都市空间的消费者基本上是时尚、年轻的都市人。下岗工人、农民工、农民等弱势群体很难在大众文化的景观中浮现,这与消费主义时代对生产者的屏蔽和放逐有关。不过,这些弱势群体并没有在大众文化的视野中完全“不可见”,而是在特定的“情节”中扮演特定的角色。新世纪以来有一位特殊的演员及其所扮演的相对固定的形象屡创收视和票房奇迹,这就是群众演员出身的王宝强和他所扮演的“又傻又天真”的角色。从“独立电影”《盲井》(2002年)中的年轻矿工凤鸣,到冯氏贺岁剧《天下无贼》(2004年)中的农民工傻根,到热播反特片《暗算》(2006年)里的瞎子阿炳,再到引起极大反响的军旅剧《士兵突击》(2008年)中的普通士兵许三多,再到热播革命历史剧《我的兄弟叫顺溜》(2009年)中的狙击手顺溜以及2012年底创造国产电影最高票房(十三亿元)的喜剧片《泰》中的煎饼商贩阿宝。可以说,无论是小众的独立电影,还是贺岁剧以及当代军事题材和革命历史题材电视剧,王宝强所扮演的普通农民工或农村兵的形象都获得了成功。如果说《盲井》把王宝强处理为一个不谙时事的、对于背后的算计和死亡陷阱完全没有感知的、纯洁天真的农民工,那么在《天下无贼》中王宝强扮演的返乡农民工傻根是一个让贼公贼婆幡然醒悟、金盆洗手的净化剂,是一个需要被保护和呵护的纯洁客体。如果把这列火车作为某种中国社会的隐喻,那么傻根作为底层在这出“浪子回头金不换”的故事中所充当的角色就是一种中产阶级道德自律的他者,傻根所代表的乡村/广阔的西部/西藏则是一处纯净的、无污染的“精神家园”。

《盲井》的成功,也使得谍战剧《暗算》剧组相中王宝强,让其在第一部中扮演具有听力特长的瞎子阿炳。阿炳是一个弱智、偏执、善良、癫狂的瞎子,凭借着其出奇的听力才能帮助安保部门破译了敌人隐藏的所有电台。这样一个具有特异或特殊能力的天才,同样是一个长不大的孩子,却非常恰当地完成了一种意识形态询唤,即个人天才与国家利益之间的有效结合,从而改写了1980年代以来关于国家/政党政治与个人自由关系的叙述。与此同时,从农民工傻根到无名英雄阿炳,一种被作为中产阶级他者的形象同样适用于呈现1950—1970年代的社会主义新人,那种大公无私、无怨无悔地为无产阶级/劳苦大众奉献终身的精神被改写为一个智障的奇人阿炳的故事,而阿炳式的人物也成为当下大众文化对于1950—1970年代的一种特定想象。诸如《求求你,表扬我》(2005年)、《铁人》(2009年)等影片中,这些背负着1950—1970年代父辈精神的人物往往呈现一种与当下的时代格格不入或病人的状态。这种病态正好满足了当下主流意识形态对于1950—1970年代的双重想象:既是病态的、非正常的(“那个时代的人真傻”),又是善良的、单纯的(“那个时代的人真单纯”)。

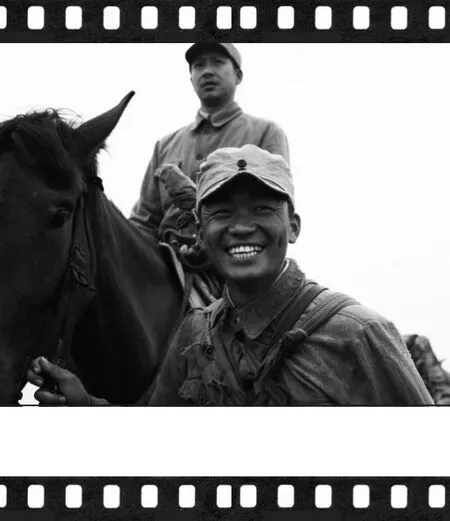

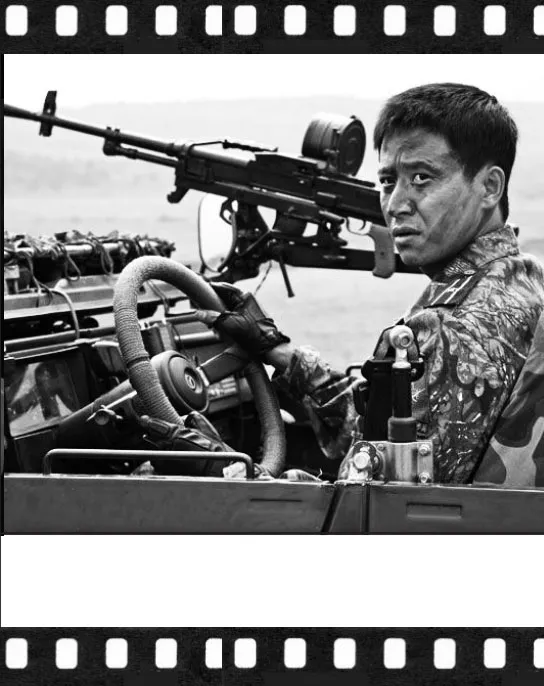

王宝强的神话并没有就此止步,当代军事励志片《士兵突击》让他不仅成为男一号,而且其“不抛弃,不放弃”的精神更成为青年人的人生格言。《士兵突击》作为一部小制作,最先在网络上流行,然后获得热播。与傻根、阿炳相似,许三多也是一个有点傻、有点木的农民孩子,但正是凭着对“好好活就是干有意义的事,有意义的事就是好好活”(一种无意义的循环论证)的信念,在经历了新兵连、场站训练场、钢七连、特种大队等一系列考验后最终获得了胜利,成为“兵工”特种兵,这种胜利被归结为一种“不抛弃理想、不放弃战友”的精神。与傻根、阿炳作为被动的客体和他者不同,许三多是坚持理想,并奋斗成功的榜样。这部电视剧就如同电视台中的PK节目一样充当着相似的意识形态功能,就是在比赛或游戏中,明白胜利与失败的道理,而不去质疑比赛或游戏本身的合法性。这些一次又一次的晋级比赛,就如同《杜拉拉升职记》中的职务晋级,让许三多成为在市场经济中奋斗拼搏的都市白领的职场楷模。在革命历史题材电视剧《我的兄弟叫顺溜》(2009年)和《我的父亲是板凳》(2011年)中同样扮演小人物,前者是和阿炳相似的具有特殊才能的新四军战士,后者则是借杂耍艺人“板凳”的视角来讲述共产党人面对国民党反动派迫害而临危不惧的故事。王宝强在喜剧片《人在途》(2010年)和《泰》中都扮演一个乐于助人、单纯善良的社会底层人,最终拯救了一位陷入家庭和事业危机的中产阶级。除此之外,走出影视剧的王宝强在春节晚会上“扮演”事业有成的农民工代表。可以说,这样一个幸运的群众演员,在主流文化的舞台中成为农民工、农民等弱势群体的指称。

与大众传媒中通常把弱势群体讲述为被救助者或讨薪者的形象不同,王宝强式的底层/草根具有更为积极的文化功能,一方面如傻根、阿炳、阿宝,充当着中产阶级所不具备的纯洁、善良的前现代品质,另一方面如许三多,是从笨小孩奋斗成功的故事。不仅仅如此,剧外的王宝强同样被作为从底层成长为大明星/成功者的典型,成为现实版的许三多故事。而裂隙正好在于,王宝强式的成功至今“后继无人”,现实生活中几乎没有复制的可能。但是,这并不影响网友分享许三多从底层到成为兵王的故事,这也正是草根故事的魅力所在。这样一个小人物、普通人、草根的“成功”演绎着比“没有奋斗的《奋斗》”更具有霸权效应的故事。而王宝强的符号意义在于,作为底层的农民、农民工、普通士兵等弱势群体,在主流意识形态建构并非缺席的在场,而是一种在场的缺席,或者说在主流意识形态景观中,草根/底层/弱势群体并非看不见,而是被中产阶级派定为特定的主体位置施不完备、工厂无照经营、使用童工、主管部门监管不力等制度层面反思火灾背后的隐情,而是把纵火嫌疑人刘双云的作案动机作为节目的主题。《新闻调查》是一档开播于1996年的新闻调查类栏目,试图通过记者的亲身调查呈现新闻事件背后的真相,其主创团队来自于《东方时空》的创办者,是1990年代央视市场化改革的产物。

《我的兄弟叫顺溜》剧照

《潜伏》剧照

《钢的琴》剧照

陈店镇位于汕头市西部,是远近闻名的文胸生产基地,也是1990年代以来东部沿海地区作为世界加工厂的缩影。根据记者调查,规模大的工厂都在工业区,而像刘双云所和定型化想象中。

如果说王宝强在主流文化中充当没有污染的、“绿色”人生的形象,那么农民工“闯进”大众文化视野的方式经常是在法律案件及其法制节目中。2012年12月22日央视新闻频道《新闻调查》栏目播出《陈店的伤痛》,这期节目聚焦于2012年12月4日刚刚发生在汕头市陈店镇的一起小型文胸加工厂的纵火案,这起火灾造成十四名工人死亡、一名重伤的惨剧,属于国家规定的生产安全事故中的“重大事故”。纵火者就是在该工厂打工的湖南籍农民工刘双云,年仅二十六岁,纵火动机主要是刘双云与工厂老板关于五百元的工资纠纷。值得关注的是,这期节目没有从防火设在的规模小(只有几十名工人)的家庭作坊式的工厂就直接分布在村子里。这些加工厂不仅没有营业执照,也不会和工人签订用工合同,采用计件工资的方式,这也是弹性生产的后福特模式。由于没能采访到羁押在看守所的刘双云和加工厂老板,央视记者只能从工友、老乡、村干部、邻居口中了解到刘双云纵火前后的“心路历程”。刘双云开始由一个纵火嫌疑人变成了身材矮小、经济拮据、木讷老实的打工者,他从十六岁小学辍学之后就在陈店镇打工,已有十年之久。这期节目中,让人印象深刻的不是刘双云究竟为何如此光明正大地去纵火,而是节目中重复播放的两段刘双云的影像:一个是工厂门口监控器所记录下的刘双云纵火的镜头,瘦小的身躯、模糊的影像和匆匆逃离的背影;第二就是当天被抓捕归案的刘双云面对警察的询问,不仅对犯罪事实供认不讳,而且声音洪亮地说出“男子汉做事就要敢作敢为”,这与记者走访中所了解到的那个沉默寡言、老实木讷的年轻人判若两人。于是记者陈述“采访中,我们一直试图走近这个年轻人,我们不敢说已经找到了答案,或许在刘双云身上,在这个城市的背后,还隐藏着某种被我们忽略的东西,我们看清了灾难,但是却没有看清他和他们”。

《大工匠》剧照

《天下无贼》剧照

《士兵突击》剧照

在这种如此清晰而自觉的“我们”(央视记者、电视机观众、城里人)与“他和他们”(生活在城市阴暗角落的刘双云、工友及十四名遇害者)的二元视角中,刘双云这个曾经“被我们忽略的东西”以这种方式“硬硬地”闯入“我们”的生活和荧屏之中,在这里,这期节目的追问从探寻刘双云的作案动机变成了“我们”忽视“他和他们”的存在。而节目就在这种“我们”观看、揭秘“他们”生活的驱动下来完成,这种把刘双云讲述为他者的故事已经成为一种媒体的叙述惯例。只是与王宝强作为“又傻又天真”的他者不同,刘双云是一个破坏者和威胁者。因此,记者不无善意地提醒“我们”:“五百块钱的纠纷,十四条年轻的生命,这两组数字让人心情无比沉重,他为什么会走上这条极端的道路,他的仇恨从哪里来,他的报复心为什么那么强?”也许只有城市的/中产阶级的现实生活被破坏之时,人们才会暂时“围观”那些早就“隐身”于“我们”身边的闯入者,即便如此,那个匆匆逃离的身影依然模糊。

《金蛇狂舞》是聂耳于1934年根据民间乐曲《倒八板》改编创作的中国民族管弦乐作品。乐曲节奏鲜明、铿锵有力,表现了在民间喜庆的节日里舞龙、赛龙舟时锣鼓喧天的欢腾场面,体现了鲜明的民族特色和生活气息。这首作品在中国广为流传、经久不衰,也深受钢琴家们喜爱,多次被改编为钢琴曲,其中有:魏廷格改编的钢琴独奏版、倪洪进改编的钢琴独奏版、叶飞改编的四手联弹版等。

视而不见的主体

如果说在大众文化/主流文化的景观中,这些弱势群体以他者的身份登场,扮演着中产阶级/城市价值观的补给站和潜在的危险分子的角色,那么还有一些特殊的文本以他们为主体来讲述故事,尤其是1990年代的下岗冲击波所造成的社会危机在新世纪以来逐渐变成历史完成时之后,出现了一种对于1950—1970年代和当下工人阶级的怀旧叙述,这特别体现在电视剧《大工匠》(2007年)和电影《钢的琴》(2011年)上。这些影视剧如此真切地处理了当代中国的工人经历冰火两重天的境遇,呈现了不同于1980年代主流逻辑中关于工人作为没有文化、懒散、吃大锅饭的负面想象。1980年代中后期开启的城市改革主要以打破大锅饭、中小国营企业破产、大型国企兼并重组为主调,曾经作为社会主义主体的工人阶级的下岗/失业则成为1990年代以来最为严重的社会问题。新世纪以来硕果仅存的大型国有企业在中国经济崛起和全球金融危机的双重背景下成长为资产优厚的垄断集团,而国企的“华丽转身”则是以甩掉工人阶级/劳动力的包袱为代价(即使需要一线劳动力也采用外包给农民工的方式)。这种工人阶级境遇的变化——1950到1970年代是“工人阶级老大哥”,改革开放以来则是“弱势群体”,使得1980年代以来建立在发展主义之上的现代化叙述充满了裂隙,因此,即使在1990年代国企改制攻坚战之时,“说”出来的故事依然是“社会阵痛/代价”、“分享艰难”和“从头再来”,或者说主流论述只能讲述如何救助、关心弱势群体,而拒绝讲述“主人翁”变成“被救助对象”的故事。这种关于“工人阶级”的负面想象与1980年代对于单位制、大锅饭、消极怠工以及臃肿、低效率的“社会主义体制”的书写相关,以至于工人下岗要么被书写为“主动”离开体制下海的故事(创业再成功),要么被书写为个人原因造成的“落伍”(如没有文化和技术来跟上时代发展)。

《钢的琴》显然改写了这种关于下岗工人/工人阶级作为劣质、落后劳动力必然被淘汰的叙述。电影中的下岗工人都是深藏不露的、隐匿民间的武林高手/能工巧匠,只是时运不济或“天下太平”,他们只能化装成街头卖唱者、屠夫、包工头、修锁匠、歌厅混混或退休工人,而陈桂林的“造琴大业”给他们提供了施展身手的舞台,在空旷的厂房中,他们摇身一变成了分工明确、各司其职的技术大拿,废弃的空间中顿时火花四溅、车声隆隆,甚至一种插科打诨、争风吃醋式的车间氛围也瞬间恢复。在这个临时的空间中,他们不再是散兵游勇的个体,而是各工种密切协作的现代化工厂的集体/组织化劳动。在这种戏仿、怀旧与荒诞中,他们找回了作为技术工人/生产者/劳动者的身份。正如导演张猛在阐述创作初衷时,不管是父亲提到的“文革”中制造的木质钢琴还是下岗工人自发形成的生产钢铁配件的市场,所凸显的都是工人的技术/工匠的身份。下岗工人并非一无是处的懒汉,而是身怀绝技的高手。

这种重新肯定工人阶级作为技术工人的身份,在2007年热播的电视剧《大工匠》中就已经出现过。剧中的华彩段落是1950年代钢铁工人在工厂中进行技术大比武的场景,工人的尊严和身份认同也建立在对工业技术的追求和占有之上。这种对工人阶级作为劳动者、技术者的书写方式一方面呈现了1950—1970年代工人阶级处于大工业生产的主体位置,也与1990年代中后期以来逐渐承认毛泽东时代完成了国家工业化相关(与1970—1980年代之交把毛泽东时代想象为需要重新现代化的前现代不同),另一方面这种书写也有意识地遮蔽掉了1950—1970年代社会主义实践的内在张力,即“抓革命,促生产”是一体两面,也就是说工人不仅是生产者,也是革命者,是工厂空间的政治主体,这尤为体现在“文革”中对于唯生产力论的批判以及“鞍钢宪法”中对于工人如何参与工厂管理的政治实践上。不过,社会转型或者消费主义时代的秘密恰好在于对生产者的放逐和匿名化上。

如果说《大工匠》《钢的琴》多少唤起了人们对于消逝的工人阶级生活的怀旧和惋惜,那么这些与工人阶级有关的叙述没有说出或无法说出的故事是,另外一个与工人阶级衰落密切相关但又在这种叙述中完全“不可见”的群体就是农民工。在这个转折时代里,农民工进城(劳动力过剩)是与国有企业改制工人下岗(减员增效)几乎同时期发生的事情,都是国家强力推进市场化进程的产物。于是,在城市空间中就出现了怪诞的场景,一方面是昔日国有企业在改制、转产过程中的凋敝(废弃的工厂成为许多城市的日常景观,尤其是1950—1970年代的重工业区,如东北、西南地区),另一方面是生产中国制造的“世界工厂”的蓬勃发展(以深圳为代表的东部沿海地区),但是,当1950—1970年代的工人阶级老大哥与改革开放以来的农民工出现在同一个城市空间之中的时候,彼此之间却又是“视而不见”的。

在2007年热播电视剧《大工匠》的结尾部分,退休后的八级大工匠肖长功一觉醒来听见傻儿子德虎吆喝卖馄饨的声音,他非常高兴,走到大街上,他停下来,背后是某建筑工地外围的地产广告,他望向马路对面,德虎正在一个建筑工地门口摆摊,来吃馄饨的都是附近的建筑工人,显然,肖长功隔着马路凝视的是独自经营馄饨的傻儿子,而不是这些建筑工人。有趣的是,画面中这些戴着安全帽的民工身着蓝色工服,德虎穿着蓝色的工装裤,肖长功也穿着蓝色的坎肩,在这一片蓝色中,两种具有不同历史主体的工人“相遇”了,但是,肖长功对这些工人似乎视而不见。而在《大工匠》的小说版中,有一段肖长功在馄饨摊上与年轻工人的对话,只是这些工人都是钢厂的工人,肖长功一一认出了他们的工种,比如“干机械动力”或“钳工”,而在电视版中,这群工人被明确地呈现为民工形象,肖长功却与这些建筑工人没有任何语言和目光的交流。正如肖长功曾经向自己的妹妹抱怨,“这些日子我就在街头上转,没看见有工人骑着车子上班啊,自行车车把上也不挂饭盒了,你说这是怎么回事儿啊?”肖玉芳的回答是:“交通发达了,自行车就少了,工人就是上班呢,也都是坐班车,现在没人拎着饭盒上班了,厂里公司里都有自助餐了。”肖长功大摇其头道:“没味儿了,没味儿了,没工人味儿了。”而所谓“工人味”就是上面提到的“我光闻味儿就知道你是不是工人,什么手艺,几级工”。在这位老工人眼里,这些进城打工的民工并不是工人,或者说肖长功根本无法“看见”这些工人。

一个或许并非偶然的细节,在《大工匠》的宣传中,导演、编剧、制片人都纷纷叙述自己的“工人情结”,比如制片人赵宝刚称自己曾经作为首钢的工人,拍《大工匠》就是拍自传,各省市电视台也往往把开播的发布会放置在工厂里或邀请钢铁工人参加,而另一位主演陈小艺似乎并没有多少可以挖掘的“工人缘”,不过,恰恰是陈小艺在1990年主演了第一部农民工题材的电视剧《外来妹》,扮演一位外资纱厂的女工,并且最终成为了工厂部门经理。从这个细节中也可以看出,在“钢铁工人”与“外来妹”之间产生阻隔的是性别上的双重错位,一方面是工人尤其是钢铁等重工业工人的男性修辞压抑了女工人,另一方面是外来妹的性别身份遮蔽了千千万万的打工仔,按照前一种修辞,陈小艺有可能被排除在这部以“产业工人”为主角的宣传之外(在一篇报道中,陈小艺扮演的不是钢厂的青工,而是“头回演工人的老婆”),而更重要的是“工人”与“农民工”很难成为彼此的前世和今生。所以,当两种身份在同一个历史场域中遭遇时,肖长功看见的要么是自己,要么视而不见。如果这些下岗或退休的工人看不见农民工,那么在关于农民工的诸多叙述中,似乎也很难勾连起“工人阶级”的历史,正如在一则公益广告中,作为奥运工程的建筑工人是作为社会主义新农村的新一代农民的身份发言的,也就是说“农民”是他们的第一身份,而在打工青年艺术团的创作实践中,重新赋予打工者以“劳动者”的身份,但这种身份也很难与历史上的工人阶级或现实中的下岗工人发生“耦合”。

这种相互“视而不见”并不意味着这样两种身份就相隔遥远。其实,当工人阶级失去了“主人翁”的政治和社会身份之时,正是“农民工”作为廉价劳动力成为城市工人阶级的过程。可以说,工人下岗与民工进城恰恰是同一个以“市场经济”改革为主导的历史进程的产物。与肖长功这样拥有美好历史记忆的工人不同,这些进城的农民工甚至连这份记忆都无法继承。在这样一份关于“美好岁月”的怀旧之中,《大工匠》被誉为“工人版《激情燃烧的岁月》”,那些当代的工人(民工)又在什么意义上能够分享这段幸福时光呢?或者说,应该如何连接这样两种工人主体的历史呢?他们在什么意义上可以互相“看见”呢?如果说在工人阶级哀叹今不如昔的两重天式的怀旧叙述与对农民工的叙述中并不存在着历史及其逻辑的结合点,那么我们如何来处理这种近乎前世今生关系的工人阶级与农民工的主体位置呢?1950—1970年代的工人阶级能否成为农民工的前世,或者说农民工能否获得工人阶级的今生呢?

整体性的视野

在“可见”的都市景观中有一个空间总是不可见的,这就是被绿色帷幔所覆盖、遮挡的建筑工地,这一在城市大规模拆迁重建过程中随处可遇的场所如同穿着“隐身衣”般被视而不见,与其说消费主义逻辑拒绝把建筑工地景观化,不如说生产性的场景及其建筑工人的在场会戳破都市消费者的幻想。这种消费者登上历史舞台、生产者被放逐在舞台背后的再现法则,就是后工业消费社会的秘密所在,以至于工人阶级在大都市中难以容身。这种不可见体现在对生产者的双重放逐之上,一方面就是原有的产业工人通过下岗、搬迁的方式离开城市,另一方面就是从事工业生产的新生代农民工成为都市隐身人。这种消费者与生产者的分裂是二战之后产业格局以及1990年代以来中国复制这种结构的产物。作为消费者的中产阶级、都市白领成为美国及发达国家的社会主体,基本上是二战后在福利国家和产业转移的背景下出现的新现象。按照英国马克思主义历史学家霍布斯鲍姆在《极端的年代》中的描述,1950—1970年代是资本主义的“黄金时代”,这是一个蓝领工人白领化、知识精英成为职业经理人、制造业工人开始从事第三产业的时代。随着中产阶级的崛起,原有的劳动力密集型的第二产业并没有消失,先是转移到日本(1950—1960年代),随后是韩国、台湾、香港等亚洲四小龙地区(1960—1970年代),最后转移到中国最先对外开放的沿海地区(1980年代开始)。这种新的全球产业分工在冷战终结之后以全球化/新自由主义的名义被再次强化,直到新世纪之交中国成为名副其实的世界加工厂,中国过度生产、欧美过度消费的全球资本主义空间地理学形成。2012年有一部好莱坞科幻重拍片《全面回忆》,这部影片把未来世界呈现为由两个空间组成,一个是机器保安、戒备森严的后现代大都市空间欧美国,一个是人声嘈杂、拥挤不堪的唐人街式空间新上海,技术工人居住在新上海,每天乘坐穿越地心的高速地铁到欧美国工作。这样两个空间不仅是金融危机时代美国与中国的隐喻,而且也代表着消费与生产空间的分裂。

如果说欧美社会通过不断的产业转移逐步进入去工业化的消费社会/后工业社会/晚期资本主义社会(从实体经济升级为去实体化的金融经济),那么中国则在产业转移中完成新一轮的工业化,换句话说欧美世界的去工业化与中国1980年代以来依靠外资和廉价劳动力所完成的工业化是一体两面。这种新的资本主义图景,中产阶级取代了十九世纪资产阶级/无产阶级的二分法成为社会的主体,尤其是以消费者的身份成为大众文化景观中可见的主体。随着产业转移而制造出来的以中国为代表的新型产业工人大军则成为不可见的他者。那些基于西方消费社会的批判理论也由建立在以生产者/无产阶级为核心的经典马克思主义变成对消费社会、符号经济的批判,这种以消费者为中心的批评视野同样看不见全球化时代里的双重生产者,分别是产业转移到第三世界所制造出来的新劳动力大军以及隐匿在第一世界内部的多由非法劳工组成的体力劳动者。这种欧美消费者与第三世界生产者的主体分裂,一方面使得都市中产阶级所从事的旅游经济、文化产业、高科技术、信息产业、金融产业等第三产业成为后工业社会的主体产业类型,另一方面工业化时代的无产阶级、工业厂房在消费空间主导的都市景观中变成消失的主体和废墟化的空间。这种全球产业的“乾坤大挪移”造成欧美发达国家的产业中空化和以中国为代表的发展中国家的工业化,与发达国家的中产阶级化相伴随的是如中国等新兴经济体的无产阶级化。

类似的产业及社会结构在中国社会内部被复制再生产。1990年代中后期随着中国城市化加速以及新世纪以来的经济崛起,中国沿海地区成为对外出口的世界加工厂的同时,中国都市尤其是大都市开始向后工业社会转型,消费社会及其消费主义的逻辑成为1990年代以来大众文化的主旋律。与此同时,1990年代以来市场化改革所催生的脱离体制的弄潮儿、民营企业家又被想象为公民社会/民间社会/以美国为样板的后工业社会的主体与中坚。这种1980—1990年代以来持续的工业化与新世纪以来实体经济向虚拟经济转型的去工业化,就是弱势群体和都市新消费阶层在当下中国登场的历史缘由。与后工业社会的文化再现逻辑相似,在中国的文化景观中,能够出场的依然是形形色色的消费者,农民工/生产者隐匿在消费主义景观背后。这种消费者/生产者的身份断裂,不仅使得从事工业劳动的生产者在消费空间中被屏蔽,更重要的是这些流连/留恋于购物广场的消费者自身作为生产者的身份也被遗忘了。比如在“社区支持农业”的运动中,只有消费者/城里人来到田间地头从事农业劳动之时,生产者才能被看见,农业生产以这种方式变成可体验的消费方式。

这些彼此“视而不见”的三大弱势群体又被讲述为三种不同的故事。下岗工人是国有企业破产重组、计划经济体制瓦解的产物,是计划经济如何转型为市场经济的问题,是“旧包袱”;农民工则是改革开放以来农民离开土地进城打工的故事,是现代化、工业化、城市化的产物,是新现象;农民则是农业、农村问题,是现代化之外的空间如何获得发展的问题。不仅在上面提到的文艺作品中,他们无法分享彼此的历史经验,就是在社会学研究中,他们也被分别处理为不同的议题和故事。比如下岗工人是下岗再就业、城市社会保障问题,农民工则是保护农民工合法权益的法律问题,农民则是农村建设的问题。这样三类群体和三个彼此分离的故事本身是有道理的,他们确实是不同的历史社会体制下的产物。不过,这样三个群体和不同故事却是同一个历史进程和社会转型的产物。下岗工人、农民工进城和乡村的凋敝是同时发生的、互为因果的。比如新工人的问题与工人下岗以及阶级政治的失败有着密切关系,而使用更加廉价的劳动力,又使得这种“生老病死有保障”的福利制度被市场化的逻辑所打破。农民进城是因为打工者离开乡村,乡村变成老人、妇女和留守儿童的居住地,这种乡村被掏空又是因为城市改革进一步拉大城乡差别,农民无法在农村满足求学、就医等基本的生存权益。

在这个意义上,用一种相对整体性的眼光和视野来理解这样三类群体的历史显得尤为重要。比如讨论新工人的问题离不开对工人政治以及对乡村伦理的讨论;工人所代表的劳动政治在消费主义时代有没有其他的出路;乡村在主流文化中为何会被想象为现代化之外的地方、不适合人类居住的地方,中国能否出现一种返乡运动,乡村能不能回去,这不仅涉及到农民,也关乎到新工人的命运。

张慧瑜,学者,现居北京。主要著作有《感官世界的灵魂》《关于王小波的文化想象》等。