炮灰,在传统的释义中,指的就是在战争中被拉去送命的士兵。

毛泽东在《关于国际新形势对新华日报记者的谈话》(1939)中说:“无论在德意,无论在英法,无论在欧洲和世界其他地方,人民如果不愿充当帝国主义的炮灰,他们就一定会起来用各种方式去反对帝国主义战争。”再比如,老舍的《龙须沟》(1950),第一幕中就有这样的台词:“如今晚儿天天半夜里查户口,一个说不对劲儿,轻了把你拉去当壮丁,当炮灰,重了拿你当八路……”由此观之,“炮灰”不仅死得轻于鸿毛,常常,还是死在非正义的战场上。所以,十七年电影中,敌人倒下,那是炮灰,我们阵亡,那是壮烈。

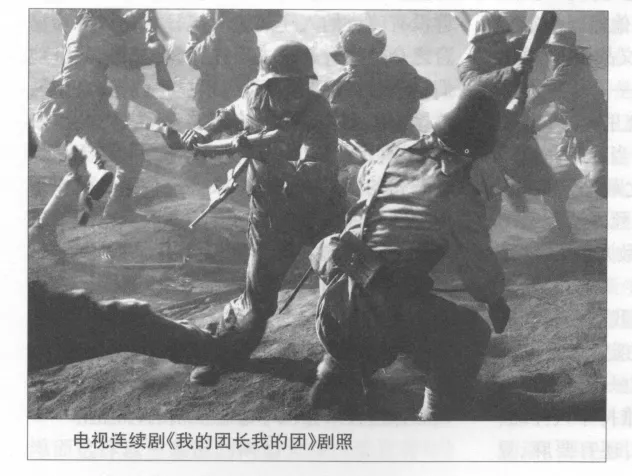

不过,新世纪的电视剧《我的团长我的团》(2009)似乎改变了“炮灰”的定义。

电视剧一开头,我们看到一群退无可退的溃军,除了军官阿译还企图维持军人体面,北平人孟凡了,东北大兵迷龙,还有要麻、豆饼、蛇屁股、康丫、郝兽医和不辣,他们行尸走肉般寄生在滇西南的小城禅达,每天想着的就是吃顿饱饭。连续剧的基调一直灰色黯淡,屡战屡败的士兵们,不仅对前途没了信心,也对生活没了热情,所以,开篇你根本不指望这群没有魂灵的人还能挑起抗日重任。一帮乌合之众被集合起来去当先锋,不显得悲壮;他们自己管自己叫炮灰,也不显得煽情。但是,这个“炮灰团”,在穷途末路中,从“求生”到“守土有责”,从“贪生”到“不怕死”,终于从蝇营狗苟的状态中振拔出来成为惊天地泣鬼神的中国军人,不仅向自身原本失魂落魄的状态注入了全新的精气神,而且集体改写了“炮灰”的涵义。

事实上,在《我的团长我的团》推出前后,有一系列的革命题材影视剧使用了“炮灰”这样的情节和主题设计。本文试图分析“炮灰”的影像进程来介入革命影视剧的讨论。

一

讨论“炮灰”的影像进程,绕不开风靡大江南北的两部电影,谢晋的《高山下的花环》(1984)和冯小刚的《集结号》(2007)。

《高山下的花环》和《集结号》有很多意味深长的共同之处。首先,故事都发生在九连,主人公都是九连连长,主要抒情人物都是烈士遗孀;其次,电影重点都不是战争,而是战后;其三,核心叙事和故事节点都是关于死难战士的评价和抚恤问题。

《高山下的花环》在1984年公映后,获得大量奖项,也创下票房记录。全国观众和媒体用了很长时间讨论梁三喜现象,矛头所指,不是对越自卫反击战,而是当时的中国现实。尤其,影片通过梁大娘、雷军长、吴爽、小北京等人把抗战、“文革”等等历史记忆和历史后果带入现实,更加使得这部电影具有强烈的反思和控诉色彩。而在《高》片的“导演阐述”中,谢晋也明确说出了这部电影的感情重点:梁三喜的欠账单,靳开来没勋章,小北京的死。(《<高山下的花环>之导演阐述》,见《谢晋电影选集·战争卷》,上海大学出版社,2007年)由此,尽管整部影片非常庄严地表现了军人的奉献,人民的理解和祖国山河的神圣,但是整部影片的情感轴心一直是,英雄的悲剧:梁三喜死于掩护高干子弟赵蒙生,死后的抚恤金还还不了债;靳开来死于违反纪律去甘蔗地里砍甘蔗,自己踩地雷死的不能得勋章;胸怀理想朝气蓬勃的小北京死于“批林批孔”年代生产的瞎火臭弹。

基本上,从《高山下的花环》开始,银幕上的战争英雄逐渐告别了十七年时期的银幕英雄,虽然他们依然是奋不顾身的英雄,但他们有了梁三喜的委屈、靳开来的牢骚和小北京的遗憾,而观众也会觉得,烈士为祖国捐了躯,但祖国似乎很快忘了他们。“我们的人民英雄,死得其所吗?”质问的声音越来越大,到冯小刚的《集结号》出来的时候,这个电影的群众基础已经非常好了。

描绘历史对普通战士和普通人民的亏欠,这是《高山下的花环》和《集结号》最打动普通观众的地方,也是这两部电影的票房保证。这里,我想暂时搁置《高山下的花环》在中国电影脉络中造成的影响和问题,先来看一下,在影像表现上,《集结号》和《高山下的花环》的区别。《高山下的花环》以一系列空镜开头,据“电影完成本”描述:“一座座雄峻巍峨的巨岩出现在画面上。其中有:夔门石壁、长江赤壁、剑门关石壁、华山仙人掌、黄山天都峰……”(《<高山下的花环>之电影完成本》,见《谢晋电影选集·战争卷》),同时,演职员名单就叠映在这些壮丽的风景和庄重的音乐之上。然后,镜头切换,我们看到,西南某地,青山绿水,九连的战士们正在嬉闹,整组场景非常欢快,战士和身后的大山浑然一体。如此四分钟。

《高山下的花环》的结尾是,梁三喜的母亲和妻儿在烈士陵园哀悼完亲人离开,吉普车开入山路中,苍翠的群山叠映。山坡上,雷军长慢慢举起右手敬礼,背景也是群山,然后叠映出“剧终”。

因此,虽然《高山下的花环》在上世纪八十年代的银幕上是非常响亮的控诉,开头和结尾的山河风景依然构成强有力的抚慰。所谓“青山埋忠骨”,梁三喜他们的烈士陵园就在群山怀抱中,历史的亏欠在这里得到影像的补偿,这是为祖国牺牲。这样,雷军长最后的军礼,能让观众动容,它不光光代表一个军长的致敬,它来自人民。祖国山河,在上世纪八十年代的银幕上,还是最壮阔的抒情。

但《集结号》里的山河,已经僵硬成布景。影片开头和结尾,都是铁锈般的画面,冰雪覆盖的烈士陵园,看上去无比寂寞,而且,一头一尾的那个军号,代表的不再是军魂,而是一个巨大的感叹号:那没有吹响的集结号,要了九连四十六条命。更有意味的是,《集结号》是作为2007年的贺岁片出场的,当时央视一套的《新闻联播》还对这部电影作了一分零九秒的介绍,这么长时段的新闻联播待遇,堪称特权宣传。所以,当时观众对这部影片的判断是:这是一部主旋律。“主旋律”,这个词,对电影票房,不是什么广告,而冯小刚随后的回应也很有意思:“《集结号》是主旋律,是生活的主旋律。我这是重新谱写主旋律,改变观众对主旋律的陈旧看法。”

从冯小刚对“主旋律”的辩解性解释中,我们可以比较清晰地看出《集结号》的情感走向;演员邓超也透露,《集结号》在完成前,曾有两个结尾,“一个是光明的,一个是悲剧性的。”当然,现在《集结号》的这个结尾算是“光明”的,但它到底有多“光明”呢?

如果冰天雪地的烈士陵园是最后的光明,那么,这个光明非常冷;如果首长最后一句“你们受委屈了”是光明,那么,这个光明很轻。

在冯小刚试图像谢晋一样,重新表现历史的亏欠这个巨大的主题时,即便他的影像表达原意是要缓解这种亏欠,但电影效果是加剧了这种亏欠,虽然在现实主义的意义上,这种影像亏欠可能也是意味深长的。但是,长远地看,作为当代最有政治能力的影像表达,电影中的此类“影像亏欠”,比如在一个算是“光明”的结尾中,英雄只有陵园但没有家园,会让“历史亏欠”显得更为深重,更为永久。而且,此类貌似光明的结局,在观众的心里,如果不能催生“为国捐躯”的崇高,常常变成“沦为炮灰”的感叹。

从十七年电影到《高山下的花环》,英雄多了委屈和牢骚;从《高山下的花环》到《集结号》,英雄就剩下一个铁锈陵园。在这个影像演进过程中,烈士成为“炮灰”,似乎不过是历史的顺势。

二

牺牲在战场上的那些默默无闻的战士,在二十一世纪的电视剧中有什么样的命运?前面提到,《我的团长我的团》以明确的“炮灰团”事迹重新定义了沦落为“炮灰”的烈士。不过,《团长》在表现“炮灰团”的至死一跃时,也加固了“炮灰”的悲剧命运和“炮灰”的历史身份,由此,重新把“炮灰”送回“烈士”的影像征途中,道路也显得更为复杂和艰巨。不过,这工作也不是全无可能。在一批跟风“炮灰”题材的影视剧中,似乎有着新的契机。

《永不磨灭的番号》是2011年相当火的一部抗战连续剧,也被很多评论指认为是《集结号》的一次电视表达。在内容上,它的确跟《集结号》、《亮剑》(2005)、《我的团长我的团》都有相当程度的可比性,单纯从情节描述看,它属于“新革命历史题材影视剧”。这个“新革命历史题材影视剧”的定义,我沿用了刘复生的概念。

刘复生在《蜕变中的历史复现:从“革命历史小说”到“新革命历史小说”》一文中,论述了“新革命历史小说”中,革命英雄土匪化,政委形象漫画化。基本上,抗日影视剧也是这个逻辑。《亮剑》中的政委赵刚算是抗战剧中的大量政委中,形象最正面的,演员形象也好,但是整部连续剧,基本是英雄李云龙的草莽气在影响和改变政委赵刚,赵刚对李云龙的气质性影响则很少。《亮剑》是2005年的作品,2010年红火过一阵的抗日剧《雪豹》中,特派员张仁杰的形象,几乎就是千夫所指了。网民众口一词给他一个结论:刚愎自用的共产党领导。2011年的《永不磨灭的番号》中,政委“张六斤”的形象虽然大为提升,但是,他也是在男一号草莽英雄的教育下,获得的进步。刘复生认为,这种政委形象在十七年小说中,是不能想象的。当年小说原则很清晰,就是党指挥枪,“将草莽义军转变成一支有明确社会政治方向的‘人民军队’,明白作战的意义,自己的使命与政治目标,并在此基础上建立起铁的组织纪律,这建构了红军以来的军队本质。党的中心地位在于它被认为能够提供这样一种精神”。由此,刘复生提出,“新革命历史小说”中草莽英雄和政委的结构性置换意味深长,背后是意识形态的运作,依稀能看出1990年代以来“告别革命”的意识形态(反激进主义,反道德理想主义,自由主义)在小说中留下的投影。

刘复生的这个分析非常精彩到位,而且,在新革命历史影视剧中,这个“告别革命”的逻辑也是极为明显,比如《永不磨灭的番号》的最后三集,日本鬼子山下部队准备对八路军根据地进行疯狂攻击,我九纵司令员和政委连夜赶到李大本事领导的县大队,对他们提出最壮烈的任务:请他们阻击敌人。这样的场景,在十七年电影中,反复出现过,所有接受任务的官兵,都表现为兴奋、自豪和义无反顾。但是,作为独立团团长的李大本事,情绪表达是低沉的。而在那一刻,对于上面下达的崇高任务,观众的情绪表现,从网络言论看,是反感的。当然,这种反感也是之前的影视剧共同铺垫的,很多观众就直接把《永不磨灭的番号》视为一次又一次的完成“炮灰”任务。

不过,这些“炮灰任务”,这场“告别革命”,在电视剧的影像表现中,却显示了相当立体的涵义。比如,李大本事在接到阻击任务后,电视剧的节奏在这里陡然加快,为最后的高峰会战铺垫情绪,可同时,导演又在中间插了相当长的一个段落,让李大本事为他手下的兵一个个梳头,用的是他老婆生前给他梳过头的梳子,说的是他老婆生前的祈祷:“索命的无常不要你,鬼子的子弹绕着你飞。”

那么多的战士,李大本事一个接一个梳,一句接一句说,在那一刻,性急的观众简直要嫌他啰嗦冗长,不过,在这一段很容易被理解成反对“十七年”的段落中,似乎有一种新的“革命性”东西在生长。出发上阵,郑重离别,这不是“炮灰”的过场,这是生命的仪式,而且,通过这两句朴素的民间的祈祷,李大本事部队的这次出发和之前他老婆赛貂蝉等一大批民间英雄的死难,就在同一个语义场里了。

李大本事给战士梳头的时候,李大本事的副手“吸铁石”也在和他的老婆告别。“吸铁石”是李大本事的忠实跟随,跟所有人民热爱的英雄一样,他是一仗一仗冲在最前面打过来的。有一次受伤住院,他爱上了护士,而且就在最后的大仗前夕,把婚给结了。要出发去打阻击战了,他抱着刚刚行完婚礼的老婆,说:“以前老说为国家而战,俺脑子慢,不知道啥是国家,可是现在俺明白,国家就是你,从今往后俺为你而战!”

“国家就是你”,理论上来说,这和十七年电影中的表达刚好路径相反。1952年的《南征北战》中,大部队根据毛泽东运动战的思路,撤退到山东,很多战士就想不通为什么打了胜仗还要撤退。路经桃村的时候,战士打趣年轻战友刘永贵:“刘永贵,你家不是在桃村吗?这一次,你老婆和你孩子准在路边欢迎你呢!”刘回说:“你别扯了,我见了他们,还不知道说什么呢!”“说什么,说咱们天天打胜仗,你该当英雄了!”刘扫兴地:“天天打胜仗,天天往后撤。”

接下来,刘永贵和三年没见的妻子见面了,俩人没一句情话,说的也还是打仗和撤退。再接着,刘永贵所在部队在桃村打了一个胜仗后,又奉命继续撤退,分别的时候,刘永贵问妻子:“家里都安排好了?”刘妻说:“孩子交给外婆了,我跟玉敏上山去,一定坚持到你们打回来。”刘永贵:“我们准能打回来!”然后,俩人就告别了。

三年没见的年轻夫妻,见面、告别,讲的都是国家大事。反正,在当时的影像表现中,任何人,士兵也好,百姓也好,都是国家的人,也就是说,你是国家的。这样两相比较,《永不磨灭的番号》中,“吸铁石”的这一番告白,几乎就是反动的。

但是,回到影像现场,高高大大憨憨傻傻的“吸铁石”,当他说完“国家就是你”,然后第一个冲上战场的时候,观众会觉得,“国家”和“你”在那一刻是一样的,是同等的。在那一刻,“吸铁石”走上战场,不再是没有性别的炮灰,他是男人,也是军人;在那一刻,作为男人和军人的吸铁石,把“炮灰”重新召唤为“中国男人”和“中国军人”。

在这个意义上,《永不磨灭的番号》这样自身问题多多的连续剧,通过一场又一场的“男人”和“战士”、“个人”和“国家”逆向划等号的戏,通过重建“人民”、“子弟兵”和“家国”这些被损耗已久的概念,生产了让“烈士”和“炮灰”重新区别开来的可能性。而在影像层面重建“战士赴死”,或许就是修复影像记忆,修复“革命历史的正剧”的第一步?

另外一方面,《永不磨灭的番号》被网民和制片方都宣传为“抗日版的《水浒传》”,一是李大本事的这支“乌合”部队,几个领队都有传奇性,有的像游侠,有的像鲁智深,而李大本事更是多个传奇人物的合影;二是在李大本事的小部队成为一支响当当的大部队过程中,有很多民间高人贡献了力量,其中包括赛貂蝉兄妹领导的土匪窝,极具江湖经验的崔小辫小北京父女俩等等。在表现这样一支部队的抗战能力时,常常有非常戏剧性的场面发生,动用了中国功夫、中国京剧不说,这些江湖高人的死,也各具传奇色彩。先不讨论这些传奇场面的真实性,单就“炮灰”问题而言,起码,在影像层面,民间高人把他们死之传奇性交换给了战士,战士也把他们赴死的公共性交换给了民间高人,由此,李大本事的这支出发赴死的部队,不再是“炮灰团”,而是兼有传奇性、民间性、革命性和公共性的一支部队。

所以,类似《永不磨灭的番号》这样的连续剧,虽然有跟风之嫌,但是,在连续剧具体的展开过程中,却扎扎实实地填入了影像的“肉身”。这“影像的肉身”,有的来自传统,包括曲艺、绿林故事、名著传奇,有的来自脚下世界,包括民俗、风光、天空、大地。而借着这些既和旧革命历史影像形成区别又和新革命历史影像构成差别的电视剧,新时代的革命历史正剧显示出重新起步的可能。

三

那么,到底什么是革命历史正剧?从很多评论来看,“革命历史正剧”似乎就意味着像十七年那样讲故事,意味着用高大全的方式介入历史描述,而这些年的革命历史影视剧,基本上就是对这个思路的反拨和修正。我的看法是,在今天,重新定义“革命历史正剧”还有待时日,但现在可以检讨的是,如果没有革命历史正剧的概念,会出现什么状况。

这些年的抗战剧中,口碑最好的是《鬼子来了》(2000)。按照姜文自己的说法,他要通过《鬼子来了》改变日本观众一些误解,比如日本人认为,既然中国“全民皆兵”,那么他们就能“全民歼灭”。《鬼子来了》就是要让日本人看看,他们是如何对手无寸铁的平民进行肆意杀戮。理论上,姜文做到了这一点。《鬼子来了》在日本放映,也的确引起日本右翼的反击。影片最后,明知日本已经战败投降,但奸诈残暴的日本小队长还是用联欢会的形式召集了挂甲台全村的村民,然后全部杀光。日军的凶残,姜文的表达是到位的。

但是,《鬼子来了》的良好口碑,无论从纸媒还是网媒来看,都更多地指向这部电影的一头一尾。这个头是电影开始,“我”的出现:如果没有“我”在一个晚上把两麻袋扔进大三屋里,作为日占区的挂甲台村民会一直和日本军队和平相处,直到胜利那一刻。至于这个“我”,在几乎所有的评论中,都被指认为某共产党员或游击队员,甚至,还有专家说这个“我”就是“朕”。反正,无论是电影表现,还是电影评论,这个送来两个敌人的“我”,是荒诞的不负责任的,甚至,是带来灾难的。同时,作为对应的“尾”是什么呢?是日本投降后开进县城的国民党军队。影片最后,大三为了替全村人报仇,拿着把利斧就冲进了国民党的俘虏营,虽然他也砍了几个日本兵,还是很快被拿下了,并且最后被国民党军官宣布死刑。最最悲剧的是,国民党军官还让日本俘虏来执行死刑,刚刚带人屠村的日本小队长,虽然成了俘虏,却还是趾高气扬,他高傲地让花屋来砍恩人的头。

整部影片,从悲剧的发生到最后引发的悲剧高潮,自己人的可恨盖过了日本人的可恨。《鬼子来了》是这样,深受姜文影响的陆川作品《南京!南京!》则更加离题。

《南京!南京!》先对战争中的中国人进行了批判和讽刺,再用人道主义哲学对日本兵进行了影像超度,如此,抗日战争成了一场哲学战争,而不是侵略战争。而令人更看不懂的是,这样一部令中国人蒙羞的电影,在国外电影节获奖可以理解,在国内,也能收获无数掌声和不少奖项,这个现象,有人把它读解成中国电影越来越具有现代风格,但我却认为,《南京!南京!》和《集结号》这些电影的风行,暴露的正是,革命历史正剧的缺席和尴尬。

《南京!南京!》和《我的团长我的团》都是2009年的作品,《南京!南京!》的票房不错,《团长》的收视率不高,而2009年,票房最高的是《建国大业》。

《建国大业》作为主旋律中的主旋律电影,在任何意义上,都算是一出革命历史正剧,而且,它也的确是正剧的思路。但是,在影像表现上,这出正剧却显得很是尴尬。张国立、刘德华、李连杰、成龙、陈坤、章子怡、赵薇、葛优、冯小刚等等,他们龙套般出场,尽管都竭力在一分钟的露脸中展现从影以来最好的自己,但是,张国立还是皇帝,刘德华还是偶像,章子怡和赵薇出场,还是明星,所以,他们轮番出场,电影院轮番笑场。相比之下,孙红雷出来,凭着《潜伏》(2009)和《人间正道是沧桑》(2009)在公共生活中留下的影像记忆,观众的笑声就不一样,我们想起余则成,想起杨立青。

当然,我并不反对征用明星去拍摄历史正剧,相反,这可能是革命历史剧争取群众的捷径,《建国大业》上映后,有很长一段时间,网民普遍表示对党史产生兴趣。但这里的问题是,蒙太奇一样的《建国大业》因为没有支撑它的影像网络和影像记忆,它不仅变得高度抽象,而且由于《建党伟业》(2011)后来的形神涣散,使得电影原本包含的历史可能性被商业性所污蔑。与此同时,由于历史正剧的这种“后果”和“下场”,使得后来的导演更只能以旁逸斜出的方式来表现人民历史表现革命中国。

但是,一个在革命历史正剧上表现无能的影像团体显然是危险的,这些年,大陆电影和台湾电影在历史正剧表达上的影象困境即为信号。同为2011年两部历史大片的《赛德克·巴莱》和《建党伟业》可以作为例子来说明。台湾抗日巨片《赛德克·巴莱》中,魏德圣试图重建一个台湾的“历史正剧”,但是,这部电影在无论纸媒还是网媒上,都被评论为“台版《阿凡达》”;同时呢,在《建党伟业》的最后,我们看到南湖,看到湖上的船,看到中共历史上最最重要的一次会议,但这场戏却是一场高科技的特效产品,烟波浩渺得跟武侠片一样,周迅的近景,更完全是言情片的腔调。

风景表现上的炫幻也许是一种趋势,但是,在展现革命历史题材的时候,这种做法却可能是取消历史的修辞,因为高度的抽象最后一定滑向所指的无能,而高科技风景,更是连抽象都谈不上,那是一种纯粹虚拟,比《集结号》的风景更后退了一步。

所以,在革命历史正剧的重建问题上,也许,“一流导演”倒是应该向“二三流连续剧”学习。《我的团长我的团》其实提供了一个很好的例子。电视剧十二集,“炮灰团”团长龙文章讲他的身世:“一岁在河北,二岁在河南,四岁到了山西,运城的硝石湖我去过,白茫茫的一片,关云长故居也去过。六岁到了绥远,都是跟着家里人去的。蒙古、甘肃、迪化,直皖之战时是在康藏,对,康藏。然后往东行,四川、陕西、湖北,安徽,江山如画。”龙文章说完“江山如画”,继续“耍嘴皮子”:北平的爆肚、涮肉、皇城根;南京的干丝烧卖,还有销金的秦淮风月;上海的润饼、蚵仔煎,看得我直瞪眼的花花世界。天津的麻花狗不理;广州的艇仔粥和肠粉;旅顺口的咸鱼饼子和炮台;东北地三鲜,酸菜白肉炖粉条;火宫殿的鸭血汤、臭豆腐,还有被打成粉了的长沙城……

这种“中国性”,这种“中国的肉身”,在我看来,就是“革命历史正剧”的地基,这个,恰是《集结号》这样的电影所缺失的,因为,当龙文章满怀感情说下这一长串中国地名和地方小吃时,观众的感动远远超过在《建党伟业》最后所看到的飘渺南湖。

事实上,无论是《我的团长我的团》还是《永不磨灭的番号》这样的连续剧,都没有有意识去做《集结号》的水土修复工作,相反,我还相信,导演试图讲述的故事,依然是一个“新革命历史故事”,但是,影像的力量突破了意识形态的框架,使得中国人、中国传统和中国革命在合围的过程中,让“高调”再次成为可能,而“人民”和“战士”、“家园”和“国家”的汇合,则可能是对“革命历史正剧”的本质修复。