为大千世界书写非凡的常态

施战军:《小虫子》是许多人想写,但一直没写的一本书;甚至它又是许多人没有写好,可是庞余亮一写就写得非常好的一本书。这是关于有天人合一基因的中国人如何成长的书。人的成长包含了自然记忆、自然情感、自然寄托,尤其是自然寄托,长大的过程里有很多很多东西是你可能想要而要不到的,但是你遭遇的一些自然物象,会给你很多身心慰藉。《小虫子》就集中展现了这些东西。一个乡村的少年,不管他是在水乡还是在沙漠,童年、少年遭逢的那些小动物、小精灵,可能在他一生当中所起的作用,比一位忘不了的同学,甚至是遇到的神仙般的老人,还要重要。人生中有如意的对话者是非常重要的,你跟它们相遇继而交互对话,它们鼓舞了你也壮大了你。自然记忆、自然情感、自然寄托是伴随着成长的瑰宝,而《小虫子》捡拾的就是这样一些宝物。

《小虫子》给我们田野滋养,也含蕴着伦常性的认知。我们和人怎么相处,和父母师友长辈如何相待,庞余亮用写小虫子的方式诚实诚恳地写了出来。那些影响人生的伦常性认知,在这本书里伴随着自然元素而自然而然吐露。再往里头看,书中还有与小虫子们相处而影响到的对世界的基础性理解。世界是由什么构成的,世界究竟能给我们带来什么,我们能给世界做点什么,觉得这个世界沉闷的时候怎么让它与我们一起活跃起来、生动起来,等等,这本书里都有很神奇的答案。

每个人都有自己的《昆虫记》。《小虫子》并非研究性的或科普作品,而是出自生活的、有关生趣的,是人与身边自然共生互照之书。《小虫子》写的是生命性格,是对生存与生机的态度,展现的是趣味、是欢喜,是人人有份的爱与怕的共情。我小时候特别怕虫子,尤其那些曲曲弯弯的虫子,晚上有时候做梦都被它们吓醒。庞余亮在这本书中,跟这样的虫子玩得很好,读了我们也长些胆量。我们总是在不太明白又想知情的情况下,怀着一些好奇和盼望,这种莫名的奇遇以跟小虫子一起的方式,活化在庞余亮的美好文笔和动情表达中了。他把一个个虫子“它们”的故事放在一个孩子“他”的生活环境里,这就把中国孩子成长的美学形状与博物教谕“物我为一”了,这本书看似轻松但绝不清浅,可爱的调式与可敬的分量结合得那么好。所以说,这是中国式的《昆虫记》。虫子的特有形象常被我们用到人身上,如看见好吃的就淌口水的“馋虫”、上课打盹的“瞌睡虫”、黏着大哥哥大姐姐的“跟屁虫”、不明事理又执着一念的“糊涂虫”,《水浒传》中老虎被称为“吊睛白额大虫”,能知晓别人心思的叫“肚子里的蛔虫”……“虫”这个形象,在中国人的语汇里常有丰富的运用,是名词,却是动的,有恰好可以名状的形与容。

《小虫子》又是一部让人跃跃欲试的书。它会牵引着你,叫醒你久藏的经验和想象,从庞余亮看到的虫子我们会想到自己遇到更多不同地方的各种虫子的经历。我小时候喜欢一种小虫子叫“树狗”,春天的时候在杨树叶子上面趴着,绿中带彩,我们连树叶一起摘下来,小朋友之间互相比量着看。还有一种叫“骆驼”的,在地上直上直下的小洞里,估计是蚂蚁幼虫,用青草芽伸下去就能钓上来。还有草原夏夜我们最喜欢沙沙虫,其实就是在夜晚飞行的一种大蚂蚱,翅膀摩擦的声音非常好听。我们每个人都可以扩写《小虫子》,充分展开自己的想象和写作的冲动。

这本书会成为我们新的文学生产的一种现象的开启,可能以后会有很多类似这样的中国版《昆虫记》出来,它像推开了一扇一扇中国式的本然记忆的天窗、自然生活的家门。我们从这本书里边读边去追忆和联想,会把自己不知不觉养在心中的很多故事里的小虫子放出来。

《小虫子》里,全是在自然的烛照下,那些人生中微妙的撒野光阴。那撒野又不是过分的,而是怀着兴头、揣着滋味的一个一个可爱的故事。这一个一个可爱的故事,在我们长大以后,意义就大了起来,因为我们有过那样的可爱,一定会继续那种可爱,路径之一就是向更多可爱的人讲述出来,为我们置身的大千世界书写无比丰富的不庸俗、不乏味、非凡的常态——这大概就是我们每个人的奇迹,更是我们和文学最本质的约定。

小虫子是一把把打开童年的钥匙

庞余亮:我在家里是第十个孩子。我像小虫子一样在村庄成长起来,跟好多虫子狭路相逢过。我写下的第一篇叫《丽绿刺蛾的翅膀》,写我跟我的父亲点黄豆,树上有一种洋辣子。那时候我六岁。夏天都是光着身子,洋辣子辣到我就哭。我父亲说,我给你治疗一下马上就不哭了。我还以为他真的给我治疗,结果他从树上拿一整只洋辣子在我手臂上使劲一拖,拖完后,我真的不哭了,不疼了,也不痒了。后来我才知道,这个虫子的学名叫“丽绿刺蛾”。小虫子是一把把钥匙,把我的童年之门慢慢打开。在所有虫子当中,最甜的是蜜蜂,最香的是蝉蜕,烤蝉很香。我什么虫都吃,比如烤屎壳郎,屎壳郎是可以吃的——要看背上有三角形的,屎壳郎待在牛粪当中,在所有的粪中,牛粪是最不脏的——烤屎壳郎很香。我跟所有的小虫子为友、为敌、为食,因为太饥饿了,我个子为什么这么小,原因也在这。有遗传的原因,更多的是营养不良造成的。但小虫子里的微量元素给了我想象丰富的大脑,如果大家想要有想象力,可以去尝试吃一点小虫子。

下面讲我和蜜蜂的故事,蜜蜂的肚子里面有一个很透明的水袋,把它扯出来,那是蜜蜂蛋,是甜的。这甜跟蜂蜜的蜜有一点差别,是水甜,那是一种甜的补偿。但如果不小心把刺也吃下去,舌头就被螫了,舌头就肿了起来,我父亲有一种治疗方法,用尿水涂下就不疼了。我被螫了,坚决不敢跟我父亲说。所以很怪了。这个怪孩子有时候不说话,因为他被螫了。后来他开始说话了,因为他没被螫到。怪孩子一会儿多嘴多舌,一会儿沉默不语,身陷于蜜蜂对他的报复中。他还是尝到了甜,那一点点甜是我人生当中最美好的甜,因为太饥饿了,只有那个甜才能慰藉着我。

大家都很喜欢刘慈欣的《三体》,《小虫子》中也有“三体”:小虫子,吃小虫子的我,玩小虫子的我。但我跟那个孩子隔着无数个时空,有青年的时空,有中年的时空,还有现在的时空,我如何穿过这个时空来抓住他跟我叙述。直到第三稿之后,我才找到了神奇的“第三人称”。“他”的故事,我讲“他”的故事,可以放到现在,也可以回到过去,一下子打通了。

刘静:读《小虫子》让我回到了童年。当时我们更多的娱乐是在自然界和虫子、和动物之间的交流,包括庞老师写到的吃蜜蜂蛋和蝉蜕。因为我是江苏人,在南京长大,我们小时候夏天去树上粘知了,粘了以后也会放在火上烤着吃,非常非常香,但现在的人都没有这种经历了。南方还有一些土知了,实际上就是蝉蜕,我们也会去挖蝉蜕,挖完以后把它卖到药店。我们少年的时候,药店可以直接从顾客手上购买中药的原材料,后来我们才知道蝉蜕就是中药里的一种药材。这些东西都跟我们童年时代的生活密不可分,我在阅读《小虫子》的时候越看越亲切,做这本书的设计也特别有感觉。

庞余亮:《小虫子》里除了四十多种小虫子,还出现了“有用”的生蛋鸡老芦。我写作这么多年,很少写到伤感的地方,但写老芦的时候伤感了。老芦变成了“飞鸡”飞到屋顶上闯祸,后来把它捉下来剪翅膀的时候,我按着老芦,妈妈拿着剪刀不让它成为“飞鸡”。剪翅膀的那一刻我真的很伤感。实际上,老芦完全可以成为一只鸟。好多鸡都是可以飞的。母亲生了十个孩子,她有个最高标准,这孩子有用还是没用。老芦是有用的,每天都生蛋,它是我们家的一个榜样,她整天拿老芦这个榜样说,你要有用啊,你看老芦多有用,每天都生蛋。独生子女家庭可能没有这个对比关系,我们家里就有这个对比关系。其实老芦也是众多的鸡中竞争出来的,每年春天,母亲把一群小鸡捉回来,长大后,有用的留下,没用的卖掉或者杀掉。有用的老芦要生蛋,就要吃更多的虫子。我必须表现为跟家里有用的在一起,学好人,学好鸡。所以,我捉蚂蚱的时候要捉漂亮的蚂蚱,灰蚂蚱不能捉,生怕老芦吃了丑蚂蚱,生出很丑的蛋。很多人问到老芦的结局,它会出现在第三本“小字号”新书中。

现在的孩子都是盆栽植物,也有一点点泥土,每天也浇水,但是没有接触过大地。每个孩子长大必须有一个补充机制:自我补偿。我在孤寂的童年中学会了自我补偿,再烦恼、再沮丧,只要回到自然当中,我就能够补偿了自己,是童年的那些植物、那些小虫子给我的补偿。现在,我们忘记了这些虫子。但那些虫子没有忘记我们,它们还在我们附近的公园里面、在树丛里面、在学校的草地上等着我们。我们一定要去找那些等待我们的小虫子,学会把小虫子作为钥匙,打开观察自然的大门。千万不要成为盆栽植物,盆栽植物打碎之后,那个根根须须都是扭曲在盆里,触目惊心。我们的生命之根须一定要立足大地,到学校的草地上、到郊野公园去发现等待我们的小虫子。

学会了用虫子的钥匙打开童年,打开观察之门,打开自然奥秘之门,我们不仅会成为一个观察虫子、描写虫子的作文高手,也有可能成为未来的大科学家。

向上的那颗心是最好的动力

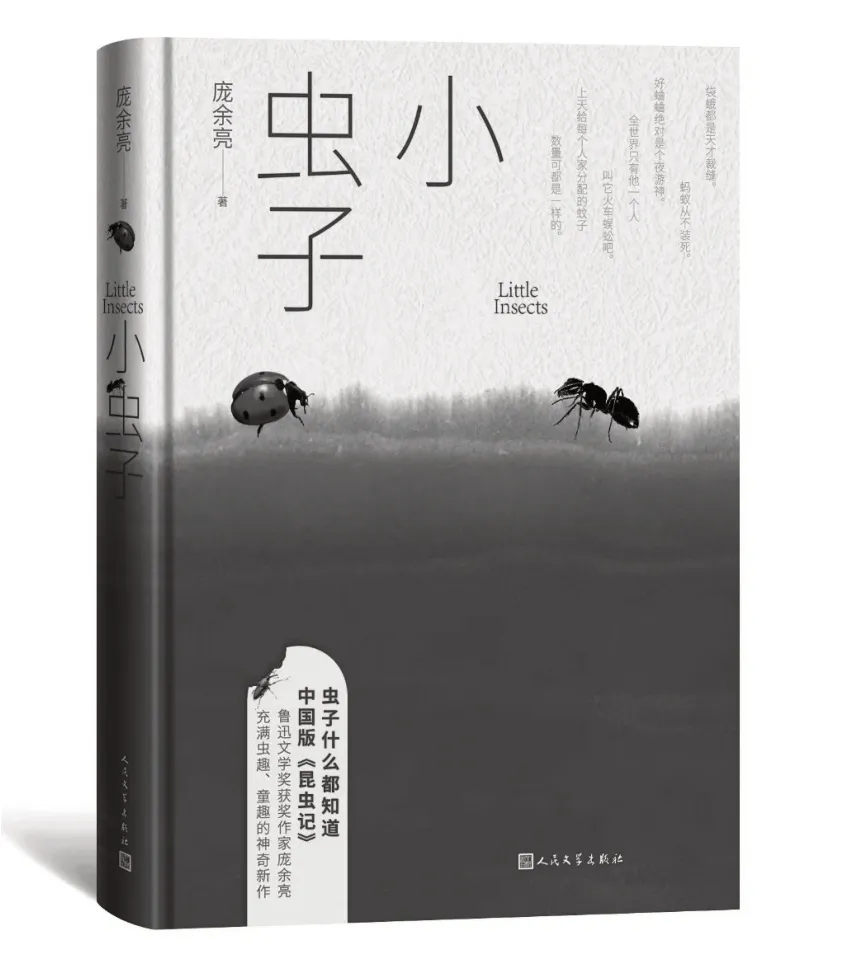

刘静:我先从庞余亮《小先生》的装帧设计讲起。刚才庞老师说到这本书里出现了四十多种虫子,我们怎么选取、从哪儿选取虫子的形象来做设计?一个是要选取大众最熟悉的形象,所以挑选了一只蚂蚁,而且是一个纯黑的颜色。另外又挑选了一个瓢虫的形象,瓢虫从视觉上是最漂亮的一种虫子,颜色也是最鲜艳的。这本书的主基调就是绿色,绿色和红色在色彩上是最强的对比。在大片的绿色里面有一个红色的圆点,也是特别醒目的,而且绿、黑、红这三个颜色也是对比最强烈的颜色,我特意把它安排在封面上,让蚂蚁和瓢虫“相向而行”。在做小书签的时候,我没有做成圆形,而是使用了一个被小虫子咬得残破的形象,可能更会引起读者的注意。我选择了小时候接触最多的虫子,叫米象。很多米里面都有小米虫,这个小米虫就是小米象。米象的成虫是生活在禾苗的叶子上,它也会啃吃叶子,会形成残留的痕迹。我把米象的成虫形象放在小书签上,作为破掉完整形象的一个设计的点。

《小先生》和《小虫子》里面有很多插图,画插图的邵展图老师不是专业的画家,他是学机械制图的,对美术有非常强烈的兴趣,我在跟他沟通的时候谈到这些画为什么会打动我。画面感透露出来了浓郁的泥土气息,现在很多专业插画师往往有很娴熟的艺术技巧,但是缺少对生活的观察,缺少这种泥土性的生活,画不出这种插图。所以我们一定要用邵展图老师的画。

庞余亮:邵老师今年快八十岁了,他从小是一个孤儿,没有上过大学,完全是自学成才,但他爱读书,爱知识,爱画画。他制图和主编的书发行量达千万册。他是个有脾气的老人,但跟我沟通起来一点脾气都没有,因为我也是从一个野孩子成长起来的,野孩子能知道野孩子的脾气,像是在黑暗的泥土中挖洞的两只虫子,相向而行,在同一水平线上,打通了黑暗的隧道。《小先生》和《小虫子》里的生动插图全是邵老师的神奇鲜活之作。生活是最好的老师,向上的那颗心是最好的动力。

童年是我们的痒痒

庞余亮:《小虫子》的题记是:“献给/那些总被认为无用的孩子/在大人看不到的地方/他们都会飞”。这是我自己的写照。我在老师的课堂上很听话,在家庭也很听话,但大人不在的时候,或者没有大人看到的时候,我绝对是另外一个人,我真的会飞。很多时候,我们总是被大人认定无用。我想用这本书献给那些被“有用无用”这个标准伤害过的孩子。其实,所有的孩子来到这个地球上都是有用的,他们在大人看不到的地方都是会飞的,我希望大人能够看到他们飞的动力、飞的决心。教育是一部大书,我们的家长现在很担心,孩子爱手机、爱游戏,掉在屏幕里出不来。改变这个状态的最好办法就从这个春天开始,拿着《小虫子》这本书,一星期认识一种虫子,认识了四十多种虫子,正好抵达深秋。除了观察能力、写作能力,更重要的,就是要唤醒孩子身上那颗宝贵的好奇心。好奇心是创造世界的最强大动力,一个科学家没有好奇心不能成为科学家。必须把孩子从手机里、从游戏里像拔河一样拔出来,最好的办法就是让小虫子来完成。小虫子真的有能够拉大车的力量。只要把孩子放到大地上,成为自然之子,我们的孩子会用神奇的成长偿还你。小虫子有着最大的能量。

我讲一个童年的故事,捉迷藏的故事,我跟很多小伙伴一起捉迷藏,我藏在田野里面,结果那些小伙伴都跑回家了,没有找我。但我一个人还在田野里等着大家来捉我。这么多年过去了,我还一直在田野里等着大家来捉我,那时候我觉得很遗憾,现在我觉得很幸运。我藏身的田野已经完全属于我,我就是那个田野的国王,我就能够统治那片田野。《小虫子》完全可以证明,我把这个田野保管得好好的呢。

鲁迅先生的《从百草园到三味书屋》里写得最多的就是小虫子,其次才是植物。小虫子中的第一个,就是肥胖的黄蜂。《小虫子》中第一篇写蜜蜂,就是向《从百草园到三味书屋》致敬。我们的人生就是“从百草园到三味书屋”。童年的百草园是快乐的,真正的艰难人生,都是出了三味书屋之后,去谋生、奋斗,但是你不能忘记人生的根、人生的源头就在百草园,就在有那么多小虫子等待我们一起飞的百草园。