(哈尔滨师范大学文学院,黑龙江 哈尔滨 150025)

书名之于书有着不言而喻的重要性:当我们阅读一本书时,书名是我们在载体上首先要搜寻的内容;当我们谈论或称引一本书时,书名则是交际活动的起点,没有书名整个过程将无法开展;同时,书名还是目录著作不可缺少的项目,“没有书名就没有目录”。有学者很早就已认识到书名的重要性,余嘉锡《古书通例》、张舜徽《广校雠略》均辟有专门章节探讨古书的命名规律。20世纪末至今,程千帆、曹之、杜泽逊、叶守法等学者均考察过书名问题,涉及书名的命名方式、同书异名与同名异书现象等具体内容。著名文献学专家来新夏曾有建立“书名学”的倡议;蔡鸿生也认为“‘书名学’之不可无”;杜泽逊曾在其研究生课程《文献学》及学术讲座《中国文献学的方法与实践》等不同场合,援引程千帆之语反复强调书名研究的重要性。

然而,毋庸讳言的是,以上研究实践和倡议似未引起足够的重视,学界更多时候还是把书名置于“日用而不觉”的位置,并未将其视为重要的学术话题加以深入考察。这方面最为显著的表现之一为:对于认识书名无法回避的基本问题,如书名的命名机制、书名与书的关系、书名有无涵义、书名如何指称等,尚无人进行探讨。以1912年以前所刊古籍为考察对象,从上述角度探讨我国古籍书名问题,正是本文旨意之所在。

1 书名的命名

1.1 书名的命名机制

书名的命名为命名者出于检索、阅读、典藏、称引、著录、标榜等需求而进行的一种有目的性的主观创造活动。书名命名之所以可行,是因为书籍本身具有可被认知的属性,而这一认知又是可以通过言语进行描述的。那些由名词、形容词及其限定成分构成的词组,就是用于描述书籍属性的摹状词。书籍命名的本质,就是命名者基于自己对描述书籍属性摹状词的认知,选择其中一组或若干组摹状词进行压缩,从而形成一个用于指称书籍之名称的过程。书名用字对于一本书的描述,可以是诸如篇卷(《诗三百》)、作者(《韩非子》)、内容(《汉书》)等客观的存在;也可以是命名者的主观观念,如张融以“玉以比德,海崇上善”的取意,将自己的文集命名为《玉海集》。由于用于描述书籍的摹状词具有主、客观两重属性,不同个体、不同时代对于同一部书的认知可能存在差异。因此,从理论层面看,用于描述任意一部书籍属性的摹状词均可以是无穷的,而这些摹状词均有可能被压缩为书名。刘向在整理《战国策》时对该书书名的描述及定名过程即反映了这一机制,其《〈战国策〉书录》云:

“中书本号,或曰《国策》,或曰《国事》,或曰《短长》,或曰《事语》,或曰《长书》,或曰《修书》。臣向以为,战国时游士辅所用之国,为之策谋,宜为《战国策》。”

在这段文字中,刘向罗列了《战国策》一书的各种异称并交代了自己的定名理由。王国维针对该书异称分析道:

“以其札一长一短,故谓之《短长》。比尺籍短书,其简独长,故谓之《长书》《修书》。刘向以战国时游士辅所用之国,为之策谋,定其名曰《战国策》。”

若依王国维所言,那么《战国策》的异称《短长》便是“其札一长一短”这一摹状词经压缩而成的书名;因该书“比尺籍短书,其简独长”,所以《长书》《修书》之名即是“抄写于长简上的书籍”之类摹状词的压缩;而刘向之所以将其定名为《战国策》,则是因为该书为“战国时游士辅所用之国,为之策谋”,这是对描述内容的摹状词进行压缩而成的书名。

又如,国图藏清抄本《脂砚斋重评石头记》“凡例”曰:

“《红楼梦》旨义。是书题名极多。□□《红楼梦》是总其全部之名也;又曰《风月宝鉴》,是戒妄动风月之情;又曰《石头记》,是自譬石头所记之事也。”

同书第一回又曰:

“(空空道人)因毫不干涉时世,方从头至尾抄录回来。问世传奇,因空见色,由色生情,传情入色,自色悟空,遂易名为‘情僧’,改《石头记》为《情僧录》。东鲁孔梅溪则题曰《风月宝鉴》。后因曹雪芹于悼红轩中披阅十载、增删五次、纂成目录,分出章回,则题曰《金陵十二钗》。”

从以上两段文字中可知,《红楼梦》在不同阶段、不同传阅者手里有《石头记》《情僧录》《风月宝鉴》《金陵十二钗》等不同异称。该书诸多称谓为命名者从不同角度,选择不同摹状词并进行压缩为书籍命名的结果。

《战国策》《红楼梦》书名的复杂情况及其定名过程,反映了古书命名机制的两个关键:一是摹状词的选择,即在进行命名时,同一部书可以选用不同的摹状词命名;二是摹状词的压缩,即所选摹状词往往要经过不同程度的压缩后,才作为书名使用。

1.2 书与书名的关系

从书籍制作、流传的具体情况看,与书名相对应的“书”当包括三层含义:一是留存至今的实体书;二是在某一时间被创造出来,但在流传过程中消亡的逸书;三是曾被某位作者构思,但由于某些原因没有完成的概念书。这三种书籍与书名之间的关系表现为:其一,书名的命名遵循“概念在先、对象在先”的原则。命名者首先面对一个书籍实体或存在于观念中的关于书的构想,然后寻求一个名称去表达它。上博简《柬大王泊旱》《平王问郑寿》《君人者何必安哉》,清华简《皇门》《良臣》等篇出土时均完整,但载体并上不题写标题,表明这些书籍很可能并无书名,今名为整理者所拟定。又如,明成祖朱棣在下令编撰《永乐大典》时,对该书的构想为:

“天下古今事物散载诸事,篇帙浩穰,不易检阅。朕欲悉采各书所载事物类聚之,而统之以韵,庶几考察之便,如探囊取物耳。尝观《韵府》《回溪》二书,事虽有统,而采摘不广,记载大略。尔等其如朕意,凡书契以来经、史、子、集、百家之书,至于天文、地志、阴阳、医卜、僧道、技艺之言,备辑为一书,毋厌浩繁。”

据《四库全书总目·永乐大典》提要,该书于永乐二年(1404年)十一月编成进上,先赐名“文献大成”,继而病其内容不够完备,诏令重修,至永乐五年(1407年)十一月完成后,改赐为“永乐大典”。从《永乐大典》书名的确定过程来看,无论是未最终成书时拟定的“文献大成”,还是后来的定名“永乐大典”,书名都是基于对书的构想或书籍本身所拟定,产生于书籍之后。《古今图书集成》书名定名过程与《永乐大典》类似:陈梦雷在康熙四十年(1701年)开始修纂该书时将其定名为《汇编》,后康熙皇帝钦赐名《古今图书集成》,雍正六年(1728年)完成时以《古今图书集成》为正式书名排印。以上三例均体现了先有书籍概念或实物后有书名的书名命名原则。

其二,书与书名相对独立。一方面,在早期的书籍当中,书名并非书籍的必要项,先秦时期有些书籍没有书名。如上博简《柬大王泊旱》共23简,总101字,整理之前竹简保存在原出土的泥方中,因此保存十分完好,但此书全篇无标题,现题为整理者取全文首句而定;《平王问郑寿》共7简,“皆为完简,各简文句相接,文意相连,均可通读。起首完整,最后一简文末有墨钩”,说明此文亦为完篇,但也没有题名,现篇名为整理者命名;《天子建州》(甲本)、《武王践阼》均为完篇而无名者。其时典籍多单篇流传,三例均可视为单篇流行之书。可见,书名并非当时书籍的必要项。另一方面,当人们谈论某本书时,书籍实物可以不在现场,对书籍内容不了解之人,通过书名使用者提供的有限信息,便可以使用该书名进行交际活动。即便是某些曾经存世、其后消亡的书籍,后人仍可以根据残存的资料去谈论、称引或使用它。例如,《汉书·艺文志》“诸子略·小说家”录:“《青史子》五十七篇(原注:古史官记事也)。”该书虽已亡佚,但我们仍可以根据此记述及归类信息,使用该书名完成交际活动。甚至是那些正式刊行流通前就被毁掉的书籍,只要存有一些间接信息,后人仍可以据之谈论该书。例如,清章学诚《史籍考》屡经波折后成书,但未及刊行便毁亡,然而我们今天仍可据《论修史籍考要略》《史考释例》《史籍考总目》等资料谈论该书,《史籍考》仍有所指。因此,从理论层面看,即便是一部从未真实存在过而仅为存在于作者头脑中的概念书,如有必要,后人仍可使用书名去谈论它。

其三,书与书名相互依存。书名只有随书籍一并流传,才有不断为使用者认知、阐释的可能,书名涵义才可能随着书籍被赋予新属性而日益丰富。相反,如果书籍实体在流传过程中消亡,那么书名涵义便会逐渐减少甚至湮没无闻。例如,《晋书·束皙传》载,太康二年(281年)汲郡人不准盗墓得竹书数十车,其中有:

“《易经》二篇,与《周易》上下经同。《易繇阴阳卦》二篇,与《周易》略同,《繇辞》则异。《卦下易经》一篇,似《说卦》而异。《公孙段》二篇,公孙段与邵陟论《易》。《国语》三篇,言楚、晋事。《名》三篇,似《礼记》,又似《尔雅》《论语》。《师春》一篇,书《左传》诸卜筮,‘师春’似是造书者姓名也。《琐语》十一篇,诸国卜梦妖怪相书也。《梁丘藏》一篇,先叙魏之世数,次言丘藏金玉事。《缴书》二篇,论弋射法。《生封》一篇,帝王所封。《大历》二篇,邹子谈天类也。《穆天子传》五篇,言周穆王游行四海,见帝台、西王母。《图诗》一篇,画赞之属也。又杂书十九篇:《周食田法》,《周书》,《论楚事》,《周穆王美人盛姬死事》。大凡七十五篇,七篇简书折坏,不识名题。”

引文所涉典籍中,《易经》《穆天子传》等一直流存至今,其书名涵义较为丰富;《师春》《琐语》《梁丘藏》《缴书》《生封》《大历》等书由于其后亡佚,其书名涵义只能据此处的记述了解到有限内容;至于“七篇简书折坏,不识名题”的书籍,由于书与名俱亡,其书名涵义已湮没。这种差异体现了书名与书籍客体相互依赖的关系。

2 书名的涵义

2.1 何为“书名涵义”

书名与地名、人名一样,属于专有名词,而专名的涵义问题一直以来都是西方当代语言哲学领域关注的焦点,概括起来主要有两种代表性观点:一是由弗雷格、罗素提出,后由塞尔等人补充的“描述理论”(Description Theory);二是由克里普克、埃文斯等人所主张的“历史的因果指称理论”。前者认为专名具有涵义,具有可描述性意义,其实质为一些简化的或伪装的摹状词或至少与这些特定的摹状词同义;后者则认为人们给事物命名时,所依据的不是人们对名字意义的了解,而是这个名字与某种命名活动的因果联系,专名无涵义,而只是通过某种历史的因果链条使用它们进行指称。以上两种观点看似针锋相对,但后续的研究表明,二者不是完全对立而是互补的关系。所谓专名的涵义,指的是专名使用者所理解的该专名所指对象属性的集合。专名的任务是给事物命名并用于指称该物,专名涵义的表达多需借助具描述功能的摹状词,但也不排除通过社会团体中的因果链条在其中的作用。专名涵义首先应是一个与认知有关的概念,它与人的认识能力及关于指称对象的知识和信念有关,同时,专名涵义还具有社会性,与认识主体之间的交际活动相关。书名的命名即赋予物质的“书”一个具体称谓的过程,书名研究若能于以上理论有所借鉴,无疑会对问题的深入和思路的打开有很大帮助。笔者认为,书名作为专名,其涵义指的是在交际领域中书名使用者所理解的用于描述书籍属性的摹状词的集合。书名涵义是一个认知概念,它与书名的使用者对于书籍的认识有关,同时受社会群体中的传播链条影响。书名涵义具体表现为一簇摹状词,书名本身就是经过压缩了的众多摹状词中的一员或组合。构成书名涵义的摹状词具有客观属性,同时与人的主观认知密切相关。以蒯通《隽永》为例,《汉书·蒯通传》曰:

“通论战国时说士权变,亦自序其说,凡八十一首,号曰《隽永》。颜师古注:隽,肥肉也;永,长也。言其所论甘美,而义深长也。”

这段描述《隽永》一书属性的文字,可分解为四组摹状词:1)内容为蒯通讨论战国纵横家权变谋术的书(“通论战国时说士权变”);2)蒯通编撰的书(“自序其说”,此处“序”当理解为编撰之意);3)共有八十一首作品的书(“凡八十一首”);4)言论甘美而义深长的书(“隽永”)。四组摹状词中,前三组为书籍所具有的客观属性,第四组则是作者基于书籍的主观性自评之语。据颜师古言,“隽永”二字的含义为“论甘美而义深长”,但作为书名《隽永》的涵义不仅包涵第四组还包括前三组,以上四组描述书籍属性特征的摹状词均可视为蒯通书的书名涵义。在四组摹状词中,用于描述《隽永》一书主要内容、作者、篇章数者,是具有相对稳定性的客观存在,而“论甘美而义深长”则是对书籍内容风格的评价,为蒯氏对自己作品的主观认知,并将此认知压缩为“隽永”一词作为书名。理论上讲,以上四组摹状词均可被缩略成书名,蒯通的著作在《汉书·艺文志》“纵横家”录为:“《蒯子》五篇(原注:名通)。”该书或为刘向对包括《隽永》在内的蒯通作品整理而成,而“蒯子”一名正是选择“作者为蒯通的书”这一摹状词为书命名的结果。

需要重申的是,我们不能把书名涵义仅仅视为书名用字所描述的书籍属性,而应理解为包括书名用字在内的,所有描述书籍属性摹状词的集合。正如我们在提到《庄子》一书的书名时,不仅会据书名用字联想到“庄子写的书”或“表现庄子思想的书”之类描述作者属性的摹状词,还会想到“该书有三十三篇”“该书分为内篇、外篇、杂篇三部分”“该书包括《逍遥游》《齐物论》等篇”此类描述篇章、结构、内容的摹状词,这些摹状词共同构成了《庄子》一书的书名涵义。

2.2 书名涵义的类型

书名涵义是用于表达书籍属性摹状词的集合,从如何表达的角度看,构成书名涵义的摹状词具有三种不同属性。其一,先设性。某些描述书籍属性的摹状词,被用于书名命名前便具备特定含义。当使用者试图采用这些词来描述书籍属性时,需考虑书籍本身是否与拟采用的摹状词相契合。这种情况经常出现在注解类典籍中,如《四库全书总目·四书章句集注》曰:

“《大学》古本为一篇。朱子则分别《经》《传》,颠倒其旧次,补缀其阙文。《中庸》亦不从郑注分节。故均谓之《章句》。《论语》《孟子》融会诸家之说,故谓之《集注》。”

汉代章句之学兴盛,当用“章句”来描述一部作品时,表明这部作品侧重点不在疏通字句而在阐释义理,朱熹《大学章句》《中庸章句》正是如此;“集注”则指汇辑诸家对同一典籍的语言、思想内容等的解释并断以己意的一种注释方法,《论语集注》《孟子集注》就是采用这种方式撰写而成的。又如,在编纂类的典籍中,有用“钞”字命名的书籍,表示对目标书籍进行了摘抄编辑而非自撰。《四库全书总目》在解释《四书钞》书名时称“以非自己出,故以‘钞’为名”,表达的正是这一层含义。

其二,获得性。某些描述书籍属性的摹状词出自命名者的创造,反映的不是书籍的客观属性而是一种主观赋予,这类摹状词使书名涵义具有获得性。例如,北宋王禹偁《小畜集·序》曰:

据王氏自述可知,《小畜集》书名为占卜而得,“小畜”之名与书籍内容并无直接关系,其关联源于命名者的主观赋予与阐释。又如,宋车若水《脚气集》,《四库全书总目》提要云:“据其从子惟一跋,盖成于咸淳甲戌,因病脚气,作书自娱,故名曰《脚气集》。”可知“脚气”一词与书籍也无直接关系,书与名之间的关联出于车若水的赋予。当一部书籍具有获得性摹状词时,这一摹状词往往会被压缩处理成书名,因为这类摹状词往往是在书名命名活动中被命名者创造出来的。

其三,分析性。某些用于描述书籍属性的摹状词是对书籍自身固有特质的分析式解说,这类摹状词使书名涵义具有可分析的特点。例如,白居易《养拙》“迢遥无所为,时窥五千言”,《读〈老子〉》“若道老君是知者,缘何自著五千文”两句,“五千言”“五千文”具体所指均为《老子》,这是因为该书总篇幅在五千字左右,可用“一部有五千字的书”之类的摹状词进行描述。又如,《汉书》书名用字可视为对“一部记述汉代历史的书”之类摹状词的缩略;《宋书》书名则为“一部记述南朝宋历史的书”之类摹状词的缩略,均具可分析属性。分析性涵义是对书籍客观属性的描述,字面义可反映书籍内容。因此,当命名者遵循“名实相副”原则为书籍命名时,选用这类摹状词的概率极高。

2.3 影响书名涵义的因素

如上所论,构成书名涵义的摹状词可以反映书籍的客观信息,也可以是命名者主观的赋予。就一部典籍而言,其形态在不同时期可能会发生变化,不同命名者对于书籍的认知也可能存在差异,这些因素均有可能导致新摹状词的出现。因此,用于描述一本书的摹状词理论上是趋于无穷的。由于书名涵义是与书籍有关摹状词的集合,书名涵义也趋于无限。一部典籍的书名涵义主要与以下三方面因素有关。首先,书名涵义与书籍自身相关。书名涵义分为先设性、获得性和分析性三种,除获得性涵义外,先设性、分析性涵义均与书籍作者、内容、框架、篇章数等客观因素有关。因此,书籍自身的情况是影响书名涵义的最重要因素。这些因素虽属客观存在,具稳定性,但在特殊的条件下仍可能发生变化。例如,通行本《老子》分上、下两篇,上篇《道经》,下篇《德经》;然而,1973年长沙马王堆汉墓出土的帛书《老子》甲、乙本,两帛书篇次顺序均是《德经》在前,《道经》在后,与通行本相反。又如,2009年北京大学获赠一批西汉竹简,其中包含《老子》一书,该书分上、下两篇,相当于今本《德经》部分标题题作“老子上经”,《道经》部分标题题作“老子下经”,篇章顺序与帛书《老子》同而与通行本异。再如,《汉书·艺文志》“诸子略·道家”类录:“《庄子》五十二篇(原注:名周,宋人)。”一般认为,五十二篇系统的《庄子》成于刘向之手,并在相当长的一段时间内广为流传,魏晋时期注《庄子》之风大盛时,诸家所用底本仍多为此系统,直到郭象注《庄子》将该书整理为三十三篇并流行起来而,五十二篇系统本渐废。对于不同时代的人而言,在《庄子》一书的书名涵义中,反映该书篇章数的摹状词可能存在差异。

其次,书名涵义与交际者的主观认知相关。书名命名者可以根据主观情志赋予目标书籍一个获得性涵义。上文已述,《隽永》一书书名用字反映的便是蒯通对书名的主观认知。例如,高诱《淮南子·叙目》曰:

“其义也著,其文也富,物事之类,无所不载。然其大较归之于道,号曰《鸿烈》。鸿,大也;烈,明也,以为大明道之言也。”

这里的“《鸿烈》”即今日所见淮南王刘安《淮南子》(一名《淮南鸿烈》)一书。按高诱的解释,“鸿烈”一词为“大明道之言”的意思,为命名者对于书籍的主观认知。可见,由于学识、知识背景、当下心境等因素的差别,不同人对于同一部典籍书名涵义的理解可以存在差异。

再次,书名涵义还与书籍的传播链条有关。书籍在流传过程中,社会风尚、个人好恶等因素均可能会影响书籍的流通与命名,进而影响该书的书名涵义。一般而言,一部书籍在流通之初因人们对该书了解相对较少,其书名涵义也相应少些,随着书籍传播范围的扩大,人们对其认知趋于丰富,用于表达该书属性的摹状词增多,而每一个用于表达该书属性的摹状词均为该书名涵义的组成部分,书名涵义因此而不断丰富。若一部典籍在流传过程中亡佚,其书名涵义便会减少,甚至湮没无闻。

以梁武帝组织编撰的《通史》为例,《隋书·经籍志》载:“《通史》四百八十卷(原注:梁武帝撰。起三皇,选梁。)。”又据《梁书·吴均传》载,梁武帝召吴均,“使撰《通史》,起三皇,讫齐代,均草本纪、世家功已毕,唯列传未就。普通元年,卒,时年五十二”。刘知几《史通·六家》云:“至梁武帝,又敕其群臣,上至太初,下终齐室,撰成《通史》六百二十卷。……况《通史》以降,芜累尤深,遂使学者宁习本书,而怠窥新录。且撰次无几,而残缺遽(原注:或作“遂”)多,可谓劳而无功,述者所宜深诫也。”据以上三则史料,对于《通史》可确知的信息为:该书为通史;该书实际编撰者为包括吴均在内的“群臣”;该书有“芜累”之病。然而,由于该书今已佚,除了以上间接零星信息以外,我们已经无法对《通史》书名涵义形成更为具体的认知。不仅如此,由于以上三则材料在记述该书卷数信息存在龃龉(一是“四百八十卷”,二是“六百二十卷”),内容起讫存在差异(一是止于“梁”,二是止于“齐”),致使我们无法对描述该书篇卷、内容起讫的摹状词形成确切的认知,而仅有“该书为梁武帝组织群臣编撰(包括吴均)”这一摹状词是确知的。造成这一后果的根本原因在于《史通》一书因亡佚而退出流通领域,书名涵义随之减少。

然而,书名涵义减少也并非单向不可逆的现象。一部典籍如果在亡佚之后又复现,其书名涵义便会随着书籍的传播重新丰富起来。这方面典型的例子为《周训》一书。《汉书·艺文志》“诸子略·道家”类录:“《周训》十四篇。”颜师古注曰:“刘向《别录》云人间小书,其言俗薄。”此书其后亡佚,后世只能通过《汉书·艺文志》的著录与颜师古注了解此书有限的属性:《周训》为一部道家典籍;该书共十四篇;该书言语俗薄。因此,我们能认知到《周训》一书书名涵义也局限于此。近年,北大汉简中发现一部题名为“周驯”的佚籍,阎步克先生指出,该书篇题、篇数与《汉书·艺文志》所录《周训》相同,当为同一部书。若这一论断属实,随着学界对该书研究的深入,该书书名涵义定会逐渐丰富起来。由此可见,书名涵义与书籍传播链条关系紧密。

3 书名的指称

摹状词理论认为,专名的涵义决定其指称。既然书名涵义为其使用者所认知的关于书籍属性摹状词的集合,那么,书名的指称就应该理解为书名使用者观念中对书籍的认知,而非书籍本身。也就是说,书名的指称同样不是纯客观的,而是与使用者的认知水平相关。如果书名的指称指书籍本身,就意味着书名与书是严格的对应关系,只有交际双方对于书名涵义的认知完全一致,书名才能正确指称,交际活动才能进行;一旦交际双方对书名涵义的理解存在细微差别,则意味着指称的失败,关于这本书的思维、语言传播活动也将无法进行。但事实并非如此,一部典籍自其产生之初,文字内容便不断经不同群体整理,篇章结构也可能发生变化,以致不同时代、不同个体对书籍的认知可能存在差异。但只要该书不发生本质性的改变,人们仍会用原来的书名称引、谈论它。以《孔子家语》为例,南宋晁公武《郡斋读书志》将此书归为“经部·论语”类,其解题曰:“《孔子家语》十卷 右魏王肃序注,凡四十四篇。刘向校录止二十七篇,后肃得此于孔子二十四世孙猛家。”

据以上信息,晁氏对《孔子家语》书籍属性的描述为:1)“经部·论语”类,说明晁氏认为该书为经部典籍,与《论语》同类;2)“《孔子家语》”,交代书名;3)“十卷”,交代该书的卷数信息;4)“魏王肃序注”,“序”为编撰之意,指出该书的编注者为王肃;5)“凡四十四篇”,交代该书篇数;6)“刘向校录止二十七篇”,指出刘向将该书整理为二十七篇;7)“肃得此于孔子二十四世孙猛家”,指出该书的来源,为王肃得于孔子二十四世孙孔猛处。以上对《孔子家语》属性的描述均可附着于“孔子家语”这一称谓之上,视为晁氏所认知的该书的书名涵义。

另一部目录书南宋陈振孙《直斋书录解题》则将该书归为“儒家类”,其解题曰:

“《孔子家语》十卷 孔子二十二世孙猛所传。魏散骑常侍王肃为之注。肃辟郑学,猛尝受学于肃。肃从猛得此书,与肃所论多合,从而证之,遂行于世。云博士安国所得壁中书也,亦未必然。其间所载,多已见《左氏传》《大戴礼》诸书云。肃,东海人,父朗。”

陈氏对《孔子家语》一书属性的描述为:1)“儒家类”,认为此书属于子部儒家著作而非经部典籍;2)“《孔子家语》”,交代书名;3)“十卷”,交代该书卷数;4)“孔子二十二世孙猛所传。魏散骑常侍王肃为之注。肃辟郑学,猛尝受学于肃。肃从猛得此书,与肃所论多合,从而证之,遂行于世”,也认为此书为王肃得于孔猛处,但较晁公武的解释更为细致,涉及王肃整理注释并传播该书的原因;5)“云博士安国所得壁中书也,亦未必然。其间所载,多已见《左氏传》《大戴礼》诸书云”,对该书的真实性提出了怀疑;6)“肃,东海人,父朗”,为书籍作者简介。以上可视为陈氏所认知的《孔子家语》的书名涵义。

假设晁、陈对《孔子家语》书名涵义的认知仅限于以上描述,通过对比二者可以发现:

首先,二人的认知存在差异。例如,二人对于该书内容属性的认知有龃龉之处,晁氏认为该书属经部典籍,陈氏则认为属子书;晁氏对该书篇数信息的交代以及刘向在该书整理中的作用,陈氏均没有提及;陈氏对于该书来源的怀疑,在晁氏的表述中没有体现;陈氏对王肃生平有简单介绍,晁氏亦无。其次,二人的认知均存在偏差。关于该书的来源,晁公武云“肃得此于孔子二十四世孙猛家”,陈振孙谓“孔子二十二世孙猛所传”,实际上,据《孔子世家谱》,孔猛为孔子二十一世孙,二人均误。再次,二人的描述并非《孔子家语》书名的全部涵义。《四库全书总目·孔子家语》云:“其割裂他书,亦往往类此。反复考证,其出于肃手无疑。”由此可知,四库馆臣认为该书为王肃伪造。虽然陈振孙已对《孔子家语》的真实性有所怀疑,但与“一部为王肃伪造的书”类似的摹状词均不见于晁、陈二人的陈述中。然而,即便存在以上诸多问题,假设晁、陈二人处于同一个关于《孔子家语》的书籍交流活动中,交际双方及旁观者仍能轻松地将二人讨论的书籍判定为同一部书。原因在于,二人所描述典籍的书名、卷数均相同,对该书来历的描述虽存在晁略陈详的情况,但表意也基本相同,以上三点共性足以在交际中产生排他性效果,从而完成指称过程。这一过程可用示意图表示。

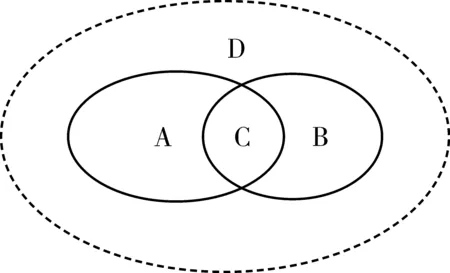

如图1所示,图中D可代表《孔子家语》一书书名的理论涵义,在这一层面,不同时空、个体描述该书书籍属性的摹状词可增可减,使书名涵义具有开放性,因此用虚线表示;A代表晁公武对该书书名涵义的认知;B代表陈振孙对该书书名涵义的认知;C代表晁、陈二人对《孔子家语》书名涵义的共同认知,即关于该书书名、卷数、来历的认识。假设的交际活动得以进行的关键,就在于C的存在。可见,书名的指称取决于交际活动关于该书书名涵义的共性认知,而不依赖于书名的全部涵义,只要交际双方各自所理解的书名涵义中有若干条重合,书名便可以在交际中完成指称任务。

图1 书名指称示意图

事实上,所有的书名指称活动均可作如是观。由于书名涵义不但与书籍自身有关,还与传播链条、使用者的认知水平相关,这决定了书名涵义具有开放性,试图揭示关于某部典籍书名涵义的完整知识是不现实的,书名只能是以一种片面的方式阐明指称之所在。在一个最简单的书籍交流活动中,书名的指称可描述为:书名首先为称引者辨识,并在交际中向他人传递,接受者在收到信息后,根据自己对书籍的认知或称引者的描述进行再辨识,从而完成交际活动。在同一个时空范围内,即便书名的使用者对书名涵义的认知存在差异,但只要称引者与接受者在书名涵义理解上存在足够的共识,书名便具有可辨识性。在这一过程中,交际双方所涉及的关于该书的诸多涵义中,并没有哪一条是起决定作用的必要因素,但书名(即被压缩选作书名用字的摹状词)、编撰者、篇卷三类信息无疑是诸多涵义中被使用最普遍的辨识要素。中国古代各种类型、繁简不一的目录学著作,均会格外留意著录书名、作者与篇卷信息,其内在原因便在于此。因为对于使用者来说,目录很重要的一个功用,便是可以在不必接触原书的情况下,通过以上三个因素了解所录书籍的基本情况,并与它书进行区分。

4 结 语

本文以古籍书名为考察对象,初步讨论了中国古书书名的命名机制、书与书名之关系,以及书名涵义、书名指称的问题,所得主要结论为:(1)书名命名的实质,为命名者基于对描述书籍属性摹状词的认知,选择其中一组或若干组摹状词进行压缩,从而形成一个用于指称书籍的名称的过程。书名的命名之所以可行,是因为命名者能认知书籍的某些属性特征,而这一认知又是可以通过词语进行描述的。那些由名词、形容词及其限制成分构成的词组,就是用于描述书籍属性的摹状词。

(2)书名与书之间存在三种关系:其一,书名的命名活动遵循“概念在先、对象在先”的原则。其二,书与书名相对独立。这种关系具体表现为:秦汉以前书名并非书籍的必要项,人们可以脱离书籍本身使用书名进行交流活动。其三,书与书名相互依存。二者的依存关系具体表现为:书名涵义会随着书籍的流通变得更丰富,也可能因书籍的消亡而减少甚至湮没无闻。

(3)所谓书名涵义,是指书名的使用者所理解的,用于描述书籍属性的摹状词的集合。书名涵义是一个认知概念,与书籍自身有关,与交际双方的认知水平相关,还依赖于书籍的传播链条。构成书名涵义的摹状词可以是书籍所呈现的客观特征,也可以是使用者对书籍的主观认知与判断。书名涵义具体表现为一簇摹状词,书名本身就是经过压缩了的,被命名者选中的众多摹状词中的一员。

(4)书名指称书籍的过程可简要描述为:书名首先为称引者辨识并向他人传递,接收者在接收信息后,依据储备的知识或称引者的描述进行再辨识,从而完成交际过程。在同一时空范围内,即便交际双方对书名涵义的认知可以存在差异,但只要彼此的认知存在足够的共识,书名便可完成指称任务。书名是以一种片面的方式阐明指称所在的。

厘清以上问题将有助于我们透过现象看本质,揭示一些奇特命名现象的致因。例如,如上所述,学界已注意到中国古籍存在大量的同书异名、同名异书现象,然而却无人考察该现象出现的内在动因。基于以上认知,笔者认为,同书异名的产生本质上是命名者选择不同的摹状词为同一部典籍命名的结果,体现了书名命名的自由性及书名涵义的多样性;同名异书则是命名者选择了同一个摹状词为不同的书籍命名所产生,主要呈现的是书籍内容、题材、体裁等因素对命名活动的限制与影响。又如,诸如《輶轩使者绝代语释别国方言》之类的长书名之所以会出现,是因为命名者将若干描述书籍属性的摹状词压缩后叠加组合的结果;而《直斋书录解题》将该书录为《輶轩使者绝代语》,《旧唐书·经籍志》《新唐书·艺文志》录为《别国方言》,则是命名者基于方便、简洁等原则,对书名所用摹状词进行再压缩而产生的缩略书名。

中国古代的典籍浩如烟海,书名不仅随存世古书流传,因亡佚之书广泛见录于各类目录与典籍引述中,又数倍于存世古书。书名作为极为丰富的研究宝库,亟待学界的关注与开发。