上海交通大学人文学院

《边缘识小》

跟陈子善先生同在一座大城里住着,他是我的老师,少有特意的约见与拜见;这些年来,老师和我经常或不经常的有事没事的或长或短的见面,好像都是趁着各种讲课、讲座、开会、聚会的“顺便”。子善先生的确很忙,教书、编刊、会友、查资料、写文章、做学问……但他忙得不出一点油腻,没有一丝怨气,忙得乐在其中;于是,这“顺便”也让我乐在其中了:它有亲切随意的家常感觉,同时又被包裹在更大的有内容的学术生活之中;万一不幸遭遇了什么无聊活动,它就是抵御大而无当的利器。子善先生自带一种又轻松又郑重的氛围:他专精于中国现代文学史料学,兼之交游广阔,一肚子的学问和八卦;他开朗爽直,从来不拿什么架子,任何场合有了他都添了生动;而涉及具体事情事务,他总是记忆过人,思虑周全,行事细致,一丝不苟。

夏日某天,我受远道来沪的友人之托,带她去拜访子善先生,也是我自己“顺便”拜见老师。子善先生恰好在巨鹿路的上海作协开会,便约我们在附近的书店咖啡馆见面。我们落座之时,他刚与一干作家、专家“密谋”结束,从作协那典雅幽静得有几分神秘的小楼上下来,在咖啡馆门外现了身。他瘦高个儿,戴眼镜,穿蓝格子衬衫,衣服下摆被收进由黑皮带束着的极窄极细的腰里。我有些遗憾他没有穿粉色衬衫,虽然这件蓝色不差,但他是极少有的能把粉色穿得清爽又明媚的人。长手长脚的人到底行动迅捷,不及我再做多想,他已经到了面前,边拉开对面的椅子,边大声招呼我们:“怎么样,啊,最近怎么样?”

从硕士生到延期毕业的博士生,我有7年多的时间在老师门下读书,自是熟悉这样的开场。身边友人却是跨越了那湾浅浅海峡的初访,听见这般问话,不由微微一怔。殊不知,子善先生已是平易到无论男女老少、哪管旧雨新知,统统会给你来这句“他乡遇故知”的“怎么样,啊,最近怎么样?”就是白天撞见了鲁迅、周作人、郁达夫或张爱玲,估计他还是乐呵呵迎上去,来这么一句。如果对方换作常常见面的人,比如周周有课的学生,子善先生会换上另一句打头:“有什么新闻吗?”

友人赶紧做了自我介绍,坦白自己的“史料”与近况。子善先生听得两眼亮晶晶的,一面与她交换资讯,一面点头回味:“这个很有意思啊,很妙,很妙。”于是,友人的表情松弛了,眼睛也亮晶晶的了。在他们结识15分钟后,子善先生信手拈来又郑重其事地向她透露了一个深藏在台北市立图书馆十多年的秘密。她惊呼那正是自己常去之所,却丝毫不知自己与这中国现代文学史上的重要佚文共呼吸。子善先生对这则史料的来龙去脉娓娓道来,横贯了大半个世纪的风起云涌,友人听得感慨连连,我则像是回到了昔日课堂。老师给我们开的研究生专业课,无论是《中国现代文学史料学》还是《港台文学专题》,都是这样舒服的漫谈形式,通常是他泡上一杯速溶咖啡,坐定后拿搅拌棒在水里转着转着就开讲了。老师的讲述主干清晰,细节饱满,话题随时可以岔开去,又能轻轻巧巧收回来;枝枝蔓蔓都甚有启发,深挖下去可做大文章。这边厢,说完了秘辛的子善先生一脸无辜与真诚,乐呵呵地敦促说:“你赶快回去找啊,史料是天下之公器,公布出来大家好研究。”

本文作者(左二)与陈子善以及郭建玲、王琼在绍兴兰亭(2006年4月)

友人一面点头不迭,一面记起自己的任务:挖点子善先生的史料,便张口问道:“您怎么做起史料来?”又补充说梁文道先生将其研究命名为“陈老师的病”,“是文学材料饥渴症,起于无书可读的运动年代”。子善先生听罢,露出天真无邪的表情,“啊,原来他是这么说的!”他喝了一口咖啡,自述其现代文学史料学研究的思想缘起,要追溯到“文革”中听惯见惯了的高头讲章与大批判文章上去,“那些文章,起承转合都有格式,我也尝试写过”。他1970年代初在江西峡江县插队落户,是知识青年中有名的写作好手,见报的第一篇文章是署名“智洪”的《学习鲁迅批判反动的天才论》,发表在1972年3月28日的《江西日报》上。但他很快放弃了这种写作,因为他发现“时过境迁,这些东西都没有太大价值,留不下来。与之对照的是那些史料被挖掘出来后,会一直被引用被研究,怎么也绕不过去”。

或者可以说,子善先生是换了一种类型写作,他言之有物的考据文章,篇幅不长但清晰平实,眼界愈见开阔,令人读来回味愈浓。他笔墨不离具体、少有抒情之态,但文学感觉极好,我听过的关于那个年代最好的个人讲述,都来自老师。印象最深的,是说那一日他跟着年长学生看南北红卫兵大辩论,看得激情澎湃,忘了时间;结束往家走,已是深夜,担心父母责骂,不免忐忑,却在巷口远远就看见了家中所有窗口通明的灯光,平常这时候家里人早该熄灯休息。他心里一惊,直如酒醒一般,知道出事了。

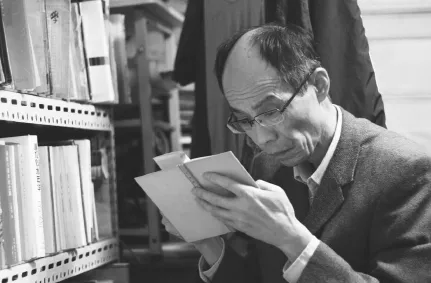

陈子善先生

有了对文学史料工作的认同,子善先生在“四人帮”倒台后的1976年底,迎来了自己在现实中的契机——成为上海师范大学“《鲁迅全集》注释组”的成员,“鲁迅杂文的史料性相当强,读他的文章不知道写作背景与针对对象,就不知他的尖锐”。好在当时许多与鲁迅先生有交往的作家学者都还健在,像他这样的注释组成员为了求得确凿的史料,大多是登门拜访请教,至少也得恭恭敬敬去函求证。揣着“《鲁迅全集》注释组”这张闪光的名片,年轻的子善先生坐在了沈从文、巴金、郑伯奇、赵家璧、胡风、臧克家、楼适夷、胡愈之……的对面,亲炙教诲,“当时真是年轻,可以上下午几家几家地跑。我现代文学研究的人脉,也可以说是在这三年里建立起来的”。对于子善先生来说,他的研究在很大程度上是与现实的具体的人打交道,加上对文本层面史料的不断发掘整理,“探幽发微,钩沉辑逸”,他对历史的感受是切身的,这种切身感持久地召唤并保证着他进入、勘探和重绘历史现场的热情。

参加完《鲁迅全集》的注释工作后,子善先生仍以鲁迅为线索,关注点发散到他的兄弟、好友、学生和论敌身上,包括周作人、郁达夫、台静农、叶灵凤和梁实秋等。他编注的第一本书是与王自立先生合作的《郁达夫忆鲁迅》,1982年出版;随后他们又合作编辑了《郁达夫文集》和《郁达夫研究资料》。我忆起读博期间曾帮老师先后接待过泰国来的庄女士以及新加坡来的姚梦桐先生,他们都是因为郁达夫研究而与老师相识相交。犹记得庄女士说她找不到相关资料就直接从泰国写信来求助,并将老师认真细致的回复描述为“善缘”。

本文作者(左一)与陈子善伉俪、新加坡学者姚梦桐伉俪 合 影(2006年10月)

让子善先生声名远播的“张爱玲研究”,用他自己的话说“源于偶然性事件”。1980年代中期,他搜集周作人佚文时在上海的《亦报》上发现了署名“梁京”的中篇小说《小艾》,那正是张爱玲离沪去港前在大陆发表的最后一篇作品。子善先生撰写了《张爱玲创作中篇小说〈小艾〉的背景》,与《小艾》全文一起发表在1987年1月号的香港《明报周刊》上,引发了宋淇先生所谓的“张爱玲震撼”,他由此进入“张学”研究,展开了他现代文学史料学研究的另一脉:张爱玲以及“迪昔辰光格上海”。跟那时张爱玲还处在大陆主流文坛的另册或边缘不同,这十几年来张爱玲研究差不多成为“显学”,文学中青年们都愿意归入“张迷”的大旗之下,但子善先生每被问及,都正色道:“我不是张迷。”我理解他作为研究者的立场以及保持的距离。但当我跟着老师在文科大楼702房间,放着电影《不了情》的VCD,一句一句反复听辨后记下台词,又不厌其烦再看再校之时,我认为老师在“迷”与“不迷”之间占据了一个几乎不可能的微妙位置。就这样,从下午到晚上,张爱玲曾痛惜散佚了的《不了情》剧本又有了纸面的着落(后经老师整理,收入天津人民出版社2005年出版的《沉香》)。

1992年,在兢兢业业地做了10年中国现代文学资料的“编书匠”之后,子善先生在台湾业强出版社出版了他的第一本著作《遗落的明珠》。在这一年的下半年,他被调到华东师大图书馆担任副馆长,直至1999年。这将近8年的时光无疑是子善先生史料学研究最重要和关键的积累期,他将之戏称为他的“八年抗战”。做史料研究的学者,是离不开图书馆的。回忆起在图书馆“近水楼台”做研究的好时光,子善先生对过去的自己满是歆羡之情:“那时候心态非常平静,能够集中精力,不被打扰地做研究。埋头在旧报刊里,忘了时间,半天才出来休息一下。那时候也不像现在把旧报刊都做成了微缩胶卷。一张张翻看时那种扑面而来的历史气息是现在用机器看不能比的。”我不由想起子善先生在图书馆的旧同事对他的评价:“陈子善当年从早到晚在图书馆看资料,就好像害怕那些资料不去看就会消失一样。”

本文作者(左三)与陈子善、顾农、陈学勇以及师兄廖久明、张硕果、师妹黄芳在南通参加毛边本研讨会时合影(2007年4月)

子善先生的“怕”令人动容,跟这种“会消失”的忧虑相通的还有他多年来对电脑的敬而远之。如今的智能手机的时代,子善先生活跃在微博与微信上,但当大家都用电子邮箱的那些年,他却一直没有自己的邮箱,需要邮箱联系的话他就请学生或儿子帮忙;再后来有了自己的邮箱,也仍是别人代为管理。我们那时常常跟老师说电邮如何简单方便,他总是回说“好,我以后找个时间专门学”,然后忙不迭地换了话题。而当有人抱怨电脑坏了移动盘丢了或者邮箱打不开了的时候,他一边替人惋惜着,一边又骄傲地宣称:“所以,我从来不用。”

子善先生在1999年重新回到中文系的教学岗位上。2003年7月,华东师大成立了由他领头的“中国现代文学资料与研究中心”,老师也在这一年9月开始招收博士生。那个名字颇长的中心被我们简称为“中心”,它是中北校区文科大楼7楼最东边的四间房,包括老师和罗岗老师的办公室、刘旭老师的办公室、会议室以及资料室,最外面有个白色铁皮门。尤为热闹的是中心成立后、中文系尚未搬往闵行的五六年间,那里是我们师生的大本营:上课在会议室、课后又多在资料室或者老师办公室的外间读书聊天或做事。有了中心,有了好多好事,印象中好玩的是2006年东方 作品研讨会和黄裳散文研讨会。子善先生请人不限于学院不拘于身份,来参会的既有文化老人也有年轻的民间爱好者。吴劳、朱曾汶、黄宗江、邵燕祥、谢蔚明……这些老先生的往昔回忆和当下点评都生猛有趣,让我们感受到了历史现场的灵韵,也见识了岁月的魅力。

2009年开始,子善先生的很大一部分精力放到了新刊物《现代中文学刊》的编辑上,该杂志在8月正式发行。编辑人手少,他事必躬亲,起初连印刷厂都要跑,直到现在每期的每篇文章仍要由他校过才发稿。他用稿没有亲疏之分,没有门户之见,没有字数限制,只以文章质量为准;兼之栏目灵活多样,专辑组稿用心,在学界备受好评,刊物影响力也与日俱增。2018年12月,子善先生正式退休,但仍担任《现代中文学刊》的主编。我忽然想到:子善先生办刊的热情与坚守里,应该包含着他对施蛰存先生的怀念与敬意吧。

友人忽然发现我们的畅谈早就过了事先说好的时间,子善先生抱歉地起身告别,他接下来还有事情要做。当他瘦削的身影匆匆消失在咖啡馆门口,我想:在这信息爆炸、一日千里的时代里,我的老师却面朝过去,披沙拣金,永远担心着“那些资料不去看就会消失”,永远不可能是安逸的。就像唐代李商隐用“沈约只能瘦”来描述刻苦读书的沈约,我们这个时代的子善先生也同样——只能瘦。