安徽大学文学院

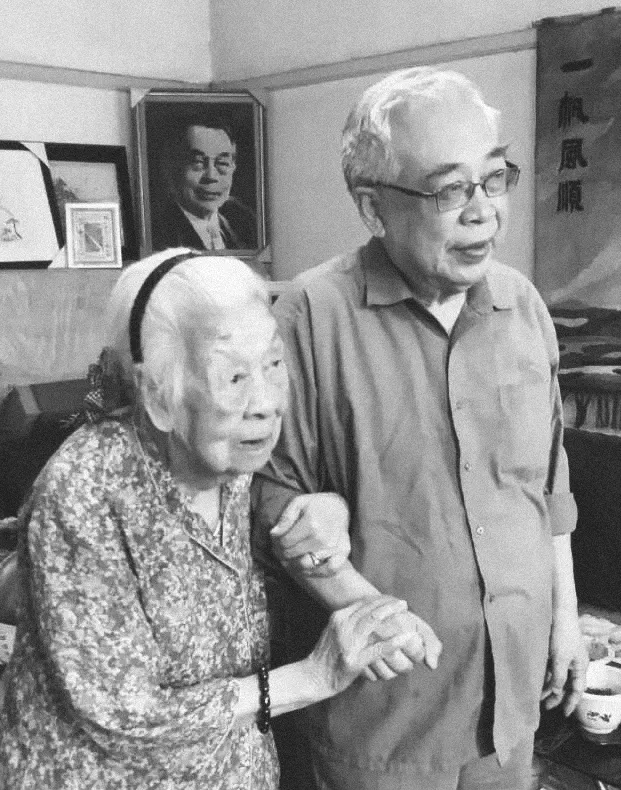

上图:郑作新、陈嘉坚夫妇

童年、少年、青年、中年

郑作新(1906-1998),中国鸟类学家,中国科学院院士。1906年11月18日生于福建福州一个教师家庭,祖籍福建省长乐市。父亲郑森藩是中学教员,曾任过中学校长。父亲从小就关心郑作新学习,只要在家就把小作新叫到身旁,教他背诵古诗和散文名篇,中国古典诗文对培养郑作新的情操和美感,起了很大的作用,在他看来,科学和艺术有一种内在的和谐。他特别喜欢王之涣的“白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼”,祖国山河的壮美,他在登山考察时有了更深刻的体会。而好多古诗文对此有凝练的表达,这些幼时熟读的诗文后来使他醒悟到中国是最早进行鸟类观察研究的国家,如《诗经》第一首第一句就是“关关雎鸠,在河之洲”,仅《诗经》提到禽鸟就不下70次。郑作新5岁时,母亲不幸去世,他和妹妹由祖母养大。祖母经常给他讲故事,“精卫填海”给他留下了深刻的印象,滋养了他与飞翔鸟儿有关的朦胧梦想。

山峦竞秀、林木葱葱的家乡鼓山成为郑作新这棵科学幼苗成长的土壤。与所有的孩子一样,少年时的他常与小伙伴们到鼓山玩耍。他在水边摸鱼钓蟹,在山岗上追逐蝴蝶,对各种鸟儿更是兴趣无穷,上小学时已认识了许多种鸟,有时从它们的鸣叫声中就能辨别出是什么种类。

少年时的郑作新表现出了与众不同的探索奥秘的执着与大胆。当时传说鼓山的绝顶峰上有一个老虎洞,里面有凶猛的老虎,不时还有虎啸声从洞里传出。按理说,山顶缺少适于老虎隐蔽的灌木草丛和溪水,老虎在福建一般都不生活在山顶上。何况老虎昼伏夜行,怎么会在白天吼叫不止呢?这种种疑团终于让郑作新和几个小伙伴在一个周末,走过崎岖不平、重重叠叠的山峦,踏过丛生多刺的荆棘,攀过险峻的悬崖巨岩,登上了绝顶峰。他们看到顶峰上有一块在一次狂风暴雨中坠落的陨石,其状如鼓,才知鼓山因此得名。经过仔细观察,老虎洞的奥秘也被揭开:原来海拔1000米左右的鼓山山顶经常刮大风,风吹过山洞时产生了巨大的声响,远远听去像是老虎在吼叫。

这次身临“虎穴”的探奇历险,既锻炼了郑作新的毅力,又让他体会到了探索的乐趣。

郑作新从小求知欲很强,喜欢听故事,爱搜集标本,爱翻看父亲书柜里的书籍,尤其是生物书,又在奶奶的管教下,养成了分类码放整齐,便于今后查找的好习惯。这一点让他受益终身。

升入中学,完成作业后就喜欢阅读课外书籍,经常挑灯夜读的郑作新终于病倒了。父亲语重心长地告诉他:“如果没有一个健康的身体,怎能适应今后的学习任务?”于是,郑作新开始锻炼身体,每天步行上学,篮、排球场经常会看到他的身影,最喜欢的则是乒乓球。他左手握拍,既能推挡又会扣杀,往往出人意外地取胜。15岁的他,在学校的运动会上,得了百米、跳远、三级跳远3个项目的冠军,总分第一。由于他的学习成绩一直很好,连跳了两级,不到16岁就中学毕业了,并成了福建协和大学一位最年轻的少年大学生。在大学期间,由于他的聪明和勤奋,只用了3年半就完成了大学4年的课程。1926年夏,郑作新考入美国密歇根大学研究院生物系。由亲友资助路费赴美。在密歇根大学的初期,学费及生活费靠半工半读解决,如在系里饲养研究用的动物,在校医院当杂工等,后来在该校兼做助教,又获研究院和中华教育科学奖学金,费用得到了解决。他于1927年获硕士学位,1930年获科学博士学位,学院还颁予Sigm aX i金钥匙奖。这是美国大学研究院奖励学生的最高荣誉,时年郑作新仅23岁。教授们称赞他是获得博士学位中最年轻的一个。他所撰写的长篇博士论文《林蛙生殖细胞发育史》,被推荐在较高水平的德国学术刊物Zeitschiftfur Zellforschungund Mikroskoische Anatomie上发表。在美求学期间,他主要研究动物发育学,这在当时是热门学科,很有发展前途。有一次,他在一座博物馆里看到一只羽色艳丽、体态优美的大型鸟,他认出这是产自我国的金鸡,却由瑞典人林奈(L in né)于1758年发现并用拉丁文命名。这极大地伤害了他的民族自尊心,因而立志要研究中国鸟类,开创祖国的鸟类学研究事业。毕业后他谢绝了美国有关单位的挽留和优厚待遇,毅然于1930年返回祖国。回国后,被母校福建协和大学聘为动物学教授兼系主任。协和大学是一所由美英等国教会办的学校,当时都使用英文教材,教课采用英语,为适应教材内容,连实验的标本也都靠进口。郑作新认为要为祖国培养人才,首先要解决教材问题,于是率先用中文编写了《大学动物学实验教程》(1933年由商务印书馆出版),后又出版了《脊椎动物分类学》和《普通生物学》(1938)。这些教材被广泛采用。由于他不断地努力,当时在我国还是一片空白的鸟类研究,终于开展起来了。1938年,郑作新创办了中文《协大生物学报》。他带着学生到野外观察、采集,并举办鸟类展览,使学生对鸟类发生兴趣。抗日战争爆发后,学校迁到闽北山城邵武。邵武地处武夷山脉,鸟类资源丰富,除留鸟外,还有候鸟沿路停留。经几年的调查研究,于1941年他发表《三年来邵武野外鸟类观察报告》,这是我国国内较早的鸟类学研究论文之一。

1945年3月,郑作新被美国国务院文化司聘为“客座教授”赴美讲学和访问。此时他查看了各有关单位和博物馆收藏的中国鸟类标本,特别是模式标本,还搜集了大量有关中国鸟类的外文文献资料。他1946年回国,继续在协和大学任教,并对中国鸟类进行全面的考察整理,于1947年由中国科学社发表了《中国鸟类名录》。这是我国学者首次自行研究撰编的全国性鸟类名录。这部名录列出中国鸟类1087种、912亚种,合计1999种和亚种。这不但超过从前外国人(N.G.Gee等,1931)撰写中国鸟类共1031种和亚种的数目,而且还做了不少改错订正的工作。同年还在中国科学社主办的《科学》刊物上发表了《中国鸟类地理分布的初步研究》,这是我国动物地理学研究的滥觞。自1930年回国到中华人民共和国成立,近20年间,郑作新主要是在大学任教,曾任福建协和大学系主任、教务长、理学院院长。后来到南京国立编译馆,主持自然科学名词审订工作,并兼任中央大学生物系教授。

1949年,长江天险已不是天堑。南京当局极力想把知识精英带走。有人给在南京编译局工作的郑、陈夫妇送来了飞机票,让他们马上到台湾。郑作新异常坚定地说:“我一向主张科学救国,为什么要跑?”

中华人民共和国成立后,郑作新由南京调到北京中国科学院动物标本整理委员会工作。动物标本整理委员会后改为中国科学院动物研究所,郑作新历任研究员、脊椎动物研究室主任,兼任北京大学、北京师范大学、西北大学、兰州大学等校教授,北京自然博物馆副馆长兼自然历史研究所所长,中华人民共和国濒危动植物科学委员会主任,《中国大百科全书》中动物学暨动物地理学主编。直至1998年逝世,郑作新一直在从事鸟类学研究工作。

郑作新认为首先要摸清我国鸟类的“家底”,应对我国的鸟类资源进行全面地科学调查。20世纪50年代初,对鸟类种类的益害进行界定,他带领一批年轻同志到河北省昌黎县林区调查农林益鸟及其生活史,从1952年至1955年,发现食虫鸟53个种和亚种,发表《河北昌黎果区主要食虫鸟类的调查研究》,引起国内重视,增强了大众保护益鸟的意识。

1956年,郑作新在河北昌黎凤凰山考察,他不仅观察到一对大山雀半月至少吃虫2000只以上,而且麻雀还喜欢偷它的蛋,目的是为了抢占它的窝。当然,麻雀和大山雀都对农林生产有积极作用。

贤内助郑陈嘉坚

陈嘉坚出生于福州,1930年来到协和大学子弟小学任教。一次演讲会,演讲者讲了3个多小时,与会者疲惫不堪,只有陈嘉坚始终端坐,这一幕被坐在她身后的郑作新发现了。从此,他开始注意这位小学女老师。俩人从打招呼到陈嘉坚将龙眼倒到网球拍子中给郑作新吃,他们的交往进展很快。1935年1月,俩人结婚。风风雨雨,相伴相助。

20世纪30年代,教授夫人就是一种职业,无需出去工作,可陈嘉坚婚后仍回到小学,义务地担起校长兼老师的工作。

抗战时,福建协和大学从福州搬到闽北山城邵武。在那艰难的岁月里,陈嘉坚除自己种菜、养猪养鸡外还到小学任教,经常变卖首饰资助弟妹学业与生活,尽力照顾全家老小,共度难关。

1955年,麻雀被列为“四害”,为了研究麻雀全年的食性,在当时粮食定量有限的情况下,她还用家里的粮食喂养了一批麻雀,以支持丈夫研究。

“文革”期间,郑作新蒙冤被关进牛棚,陈嘉坚担心得整夜睡不着。一次,专案组派人到家里送工资,签收时,她写下“要相信党、相信群众、相信自己”,希望郑作新能够看到,鼓起活下去的信心。

郑作新研究鸟,从春到秋都泡在山林里,家里都是陈嘉坚在打点,不仅如此,陈嘉坚还要帮丈夫整理资料。1971年,陈嘉坚退休,全身心地投入到照顾丈夫和协助他的研究工作之中,画图、查地名、打字、编索引……在她的帮助下,郑作新《秦岭鸟类志》《中国动物志·鸟纲·鸟形目》等10多部专著出版。为了更好地帮助郑作新,陈嘉坚80岁时,还学会了电脑。1998年6月27日,郑作新逝世,丈夫去世时的遗愿是出版《中国动物志·鸟纲》第12卷。随后,陈嘉坚忍住心中无比的悲痛,牢记丈夫的遗嘱,将她对丈夫的爱全部投入到他生前未完成的事业中,历经12年“接力”完成,而此时的陈嘉坚已是97岁的高龄老人。至此《中国动物志·鸟纲》共14卷已全部出版,陈嘉坚完成了爱人遗愿。在《中国鸟类种及亚种名录大全》一书“增订版序言”中,她郑重署下自己的名字“郑陈嘉坚”。2017年,郑陈嘉坚端午节祭祀夫君郑作新院士,被媒体称为“104岁的长乐老人”。郑作新在福田公墓的墓碑上镌刻着两只飞鸟。祭祀时,郑陈嘉坚总是说:“亲爱的,你会天天听见鸟叫的……”

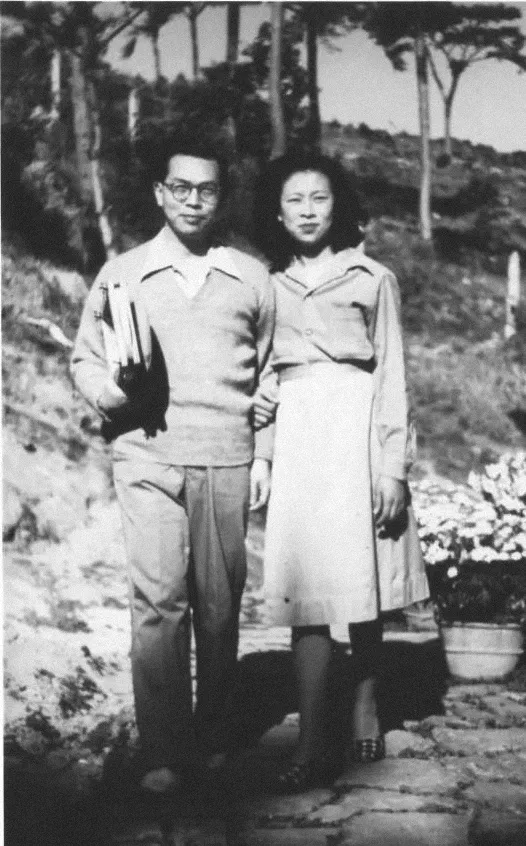

1945年,郑作新、陈嘉坚夫妇在福州魁岐协和大学

发现峨眉白鹇

1960年春天,郑作新登上了四川省的峨眉山。峨眉山是我国著名的旅游胜地,也是我国佛教的四大名山之一。这里山峦迭秀,林木茂盛,气候温和,风景秀丽,一年四季游客不断。这里的生物资源也很丰富,因此吸引了不少专家来考察。郑作新就是其中之一。

一天,郑作新在考察中来到一位老乡的小茅屋休息。在茅屋的一个角落里,郑作新发现壁上挂着一只美丽的鸟。他仔细一看,不由得怔住了:原来,这是一只少见的雄性白鹇!它的头顶仿佛戴着一顶华贵的帽子,红红的冠子后面,披着几绺蓝黑色的羽毛,闪烁着宝石般的光泽;腹部的羽毛是蓝黑色的,跟背部和翅膀形成鲜明的对比。最引人注目的是那几根长长的白色尾羽,使它的身体显得修长而俊美。住在茅屋的老人是一位猎人。他告诉郑作新,这里的白鹇非常罕见,平时栖于多林的山地,白天大多隐匿不见,性格是遇惊狂奔,边跑边左顾右盼,一直狂奔到岭顶处,才展翅腾飞。

郑作新知道,白鹇是受国家保护的珍稀动物,共有13个亚种,都生活在我国的云南、广东、广西、海南岛以及东南亚的柬埔寨、越南的热带或亚热带地区的高山竹林里,峨眉山从来没有发现过。于是他感到奇怪:这只白鹇是从哪里来的呢?该不会是游客从外地带来“放生”的吧?

在以后的几个月里,郑作新和他的助手们在这一带山区中又捉到了几只白鹇。这说明,它们不是被人从外地带来的,而是在峨眉山土生土长的,是地地道道的“本地居民”。可是进一步想,峨眉山的白鹇和生活在南方的白鹇有什么不同呢?它们之间又有什么联系呢?许多问题在郑作新的脑海里回旋。

考察结束了,郑作新带着白鹇的标本回到北京,把它们放在自己的标本桌上。在这以后的几年中,只要一有空闲,郑作新就对它们进行观察,可是并没有发现它们和南方等地的白鹇有什么明显的差异。郑作新对科学工作并不草率,仍旧继续观察。一次,他把白鹇翻过来,从脖颈看到胸脯,又从胸脯看到腹部和尾羽,连每个细节都不肯放过。突然,郑作新惊讶得几乎叫起来,原来,这只白鹇的两侧尾羽是纯黑色的,而南方白鹇的两侧尾羽却是白色的,中间夹杂着深色的花纹,两者完全不同。又经过仔细的观察和对比,郑作新还发现,这几只白鹇的背部、肩部和翅膀上的黑色羽纹,也和南方白鹇稍有不同,但由于差别很不明显,很容易被人忽略。

在动物分类学上,“种”是一个最基本的单位。同一种的动物,由于地理上的隔离,如果发生一些差异,那就叫作“亚种”。比如说,人们原先知道,白鹇这一个种共有13个亚种。郑作新根据自己的研究,得出了一个结论:峨眉山的白鹇和生长在南方各省的白鹇并不相同,它是一个新的亚种,并把它命名为“峨眉白鹇”。这样,白鹇一共有14个亚种了。

郑作新把这个发现写成论文,和有关的同志联名投登《动物学报》。论文发表后,郑作新还把它寄给了民主德国的著名鸟类学家施特斯曼教授。国际学术界确认了这个发现。

几年以后的一天,郑作新突然接到了美国芝加哥博物馆鸟类研究室主任特雷勒教授的一封信。信中说,早在1930年,就有一个名叫史密斯的鸟类学家,在峨眉山采到一些峨眉白鹇。他还把一些标本带回了芝加哥博物馆。遗憾的是,史密斯不曾作细致的研究,没有发现它和南方的白鹇有什么不同。一直到了60年代,特雷勒教授对这些标本进行研究时,才发现了这些白鹇的独特之处,并且做出了和郑作新完全相同的结论。特雷勒教授认为,这个新的亚种产在中国,应该用中国人的名字来命名,而在当时的中国鸟类学家中,最有名望的是郑作新教授,因此给它定名为“郑氏白鹇”。特雷勒教授把自己的论文寄给英国的一份鸟类学杂志,而这个杂志的编辑部又把文稿转寄给施特斯曼教授审查。这是一个多么有趣的巧合!施特斯曼教授看过以后认为,郑作新的发现和命名都比特雷勒要早,所以按照国际上有关动物分类及命名的规定,这个新发现的白鹇亚种还是采用了郑作新所定的名称,叫作“峨眉白鹇”。

事情过后,施特斯曼教授给郑作新写了一封信,信中说了这样一句意味深长的话:“当前在许多问题上,中美的看法很不一致。可是我至少找到了一个共同点,就是你们都认为峨眉白鹇是一个新的亚种。在这个问题上,中国人领先了。请接受我衷心的祝贺。”

郑作新为祖国、为人民赢得了荣誉。

在某些人看来,这件事似乎可以结束了。而郑作新却不这样认为。他想把峨眉白鹇的发现和白鹇的起源与进化问题联系起来,做一些理论上的探索。

郑作新发现,在白鹇的14个亚种中,有半数以上的亚种产于云南省的南部和附近一带。这说明,云南南部是白鹇的分布中心,很可能就是白鹇的起源地。另外,除了峨眉白鹇以外,还有两个亚种的雄鸟的尾羽外侧是黑色的,它们一个产在海南岛,一个产在柬埔寨,和峨眉白鹇一样,都在白鹇主要分布区的边缘。

这些情况能说明什么呢?郑作新经过反复思考,得出了新的结论。他认为,在很久很久以前,白鹇生活在我国的云南南部一带,那时候,它们的尾羽全是暗色的。后来一部分白鹇进化得快一些,它们尾羽的底色渐渐演变成白色,再加上其他一些原因,使它们在生存竞争中处于优势,逐渐占据了起源地。而另一部分白鹇进化得慢一些,它们的两侧尾羽仍然是暗色的,处于相对的劣势,因此受到比较发达的同类的排挤。它们之中有的被淘汰了,有的被迫向其他地区迁移。它们之中的一支——峨眉白鹇,从云南南部出发,沿着横断山脉的峡谷向北迁移,来到了峨眉山区,在这里定居下来,直到今天。生活在海南岛和柬埔寨的白鹇也是这样。

这就是在生物进化论的基础上发展起来的排挤观点。郑作新在研究白鹇进化问题的过程中,提出了这个理论,已经受到了国内外生物学家们的重视。

这说明,郑作新的鸟类学成就是得到国际公认的。2014年,来自瑞典的鸟类学家佩尔·阿尔斯特伦和多国鸟类学家一起,确认了在四川峨眉山的一种新鸟叫四川短翅莺(Sich uan Bu sh W arb ler, Locustella chengi),这个学名的种加词“ch eng i”便是取自郑作新院士的姓氏,虽然此时距郑作新逝世已经多年,但此举无疑表明郑作新在国际鸟类学家中的崇高地位。其实,佩尔20世纪80年代就曾来中国观鸟,得到了郑老热情的招待与帮助,他一直心怀感激。

寻找家鸡的祖先

1961年,郑作新带领几位年轻的鸟类学工作者,又一次奔赴云南南部一带,寻找家鸡的祖先——生活在野外的原鸡。在我国,家鸡饲养有很悠久的历史。可是,中国家鸡的祖先是怎样被驯化的呢?对于这个问题,欧美各国和日本的有关书籍中都一致地写道:中国家鸡是从印度引入的。

这种说法是英国著名科学家达尔文提出的。达尔文在他的著作《动物和植物在家养下的变异》中说:“鸡是原产西方(这里西方是指印度)的动物,在公元前1400年的一个王朝时代,引到了东方中国。”由于达尔文的巨大威望,100多年以来,大家都对这个说法深信不疑,就连我国的农业教科书也这样介绍。

然而,勤于思考的郑作新却对这个说法产生了怀疑。他想,我们的祖先为什么不能驯化中国的原鸡,非要远由印度引进呢?他很想把这个问题调查个水落石出。

首先,郑作新想搞清楚,达尔文是根据什么下的结论?他经过反复查找,终于发现,达尔文在著作中提到,他的根据是一部公元1596年出版、1609年印行的中国科全书。至于这部书的名字,内容是什么、作者是谁,达尔文都没有提起。

郑作新一头扎进了中国科学院图书馆的古书堆里。他发现,明代医药学家李时珍的巨著《本草纲目》是在1596年出版的,可是翻遍全书,也没有找到关于家鸡引进方面的记载。而在1609年印行的书中,比较著名的只有《三才图会》。《三才图会》的内容十分广泛,篇幅很大,其中有一段文字是这样的:“鸡有蜀鲁荆越数种。越鸡小,蜀鸡大,鲁鸡尤其大者,旧说日中有鸡,鸡西方之物,大明生于东,故鸡入之。”

很显然,这段文字就是达尔文提出论断的根据。可是,郑作新通过分析后认为,这里所说的“西方”,不是指的印度,而是指位于中国西部的“蜀、荆等地”(即今四川、湖北一带)。于是,一个大胆、崭新的推断在他心中产生了:中国的家鸡不是从印度引进的,而是中华民族的祖先用生活在我国西部地区的原鸡驯化的;由于达尔文的疏忽,造成了一个人云亦云、流传百年的错误!

然而,如果没有事实根据,推断是不能作为科学的结论的。因此,原鸡是否曾产于中国?原鸡是否现在还在国内生活?就成为摆在郑作新面前亟待解决的问题。

在风景秀丽的云南西双版纳,郑作新和助手们肩挂摄影机,手提猎枪,终日在原野和密林中奔走。虽然看到了丰富的野生动物,看到了画眉、缝叶莺、太阳鸟、犀鸟和绿孔雀,但这都不是他的目标。一天黄昏,他们突然发现,在200米开外的原野上,有两只美丽的原鸡。原鸡的外形和家鸡十分相像,雌鸡披着一身铁褐色的羽毛,在前边疾走,雄鸡是栗红色的,头顶镰刀状的羽毛,紧跟在后。在夕阳的映照下,它们的身体闪烁着耀眼的光泽。原鸡的视觉和听觉都很灵敏,它们一发现有动静,雌鸡迅速躲入草丛,雄鸡惊恐地飞起来了。

郑作新和助手们没有满足。又经过许多天的奔波努力,一天,他们在一个山寨旁的河谷里,发现了16只正在觅食的原鸡。它们的觅食习性和家鸡很相像,到了夜晚,有几只胆大的还跑入村舍,和村民饲养的家鸡玩耍、交配.后半夜三四点的时候,郑教授和助手在农户家里被一种“遏遏遏……遏”声叫醒,助手认为这不是鸡叫,鸡的叫声是“喔喔喔……喔”,可这是什么鸡呢?房东说:“这是‘茶花鸡’的啼声。”郑作新经过几天连续的隐蔽观察,最后确定,它们就是原鸡,就是中国家鸡的祖先——古代原鸡的后代!当地居民把原鸡叫“茶花鸡”,是因为它鸣声近似“茶花两朵”,故名。

从云南回来以后,郑作新还广泛地查阅考古方面的著述。他发现,我国考古学家曾经从中国史前文化遗址的出土文物中,找到了鸡型的陶制器皿。这也是古代中华民族饲养家鸡的有力证明。综合各方面的考察和研究的结果,郑作新提出了“中国家鸡的祖先是中国的原鸡,是由中国人自行驯化的”的结论。这个结论很有影响,并得到国内外学术界的公认。

后来,郑作新在提起这件事时,很有感慨地说过,搞科学不能迷信权威,对权威的错误也要认真纠正。当然,达尔文是伟大的,我们对他的功绩是肯定、推崇的,这才是实事求是的科学态度啊!

郑作新的鸟类学研究非常慎重。一次同行在四川采集到一个啄木鸟标本,带回北京后他发现与标本库的标本存在羽毛颜色差异,有人建议立即登报,宣布发现新亚种。郑作新考虑到标本库的标本存放时间过长,会褪色,因此不公布。直到又采到另一些啄木鸟标本,经过比照,才确认发现,数百字的论文竟然等了20年。

为蒙冤的麻雀平反

1955年,有农民反映,麻雀祸害庄稼。农业部副部长刘瑞龙找到中科院前任动物所副所长钱燕文咨询,钱回答,我们对麻雀的食性还没有系统研究过,不敢肯定是否应当消灭麻雀。但几天后,“农业40条”(即《全国农业发展纲要》) 中的第27条规定:“从1956年开始,分别在5年、7年或者12年内,在一切可能的地方,基本上消灭老鼠、麻雀、苍蝇、蚊子。”由此,麻雀与其他“三害”一起,被判极刑。当时不知什么人算了一笔账:每只麻雀吃的粮食,秋收季节每天4两,就是说4只麻雀就要消耗掉一人一天的口粮。在“以粮为纲”的当时,这笔账算下来,麻雀就成了人的“天敌”。而捕杀麻雀,还可作为农民的副食品,有地方专门收购,每只一分多钱,这可以增加农民收入。

为了麻雀,鸟类学家郑作新和同事们走遍河北昌黎果产区和北京近郊农村,采集了848只麻雀标本,逐个解剖嗉囊和胃部,最后的结论是:“冬天,麻雀以草籽为食;春天养育幼雀期间,大量捕食虫子和虫卵;七八月间,幼雀长成,啄食庄稼;秋收以后主要吃农田剩谷和草籽。总之,对麻雀的益害问题要辩证地看待,要因季节、环境区别对待。”《人民日报》发表了郑作新的考察成果。但当时为麻雀翻案的声音非常微弱,没有引起注意。

现在看来,当时对麻雀的“剿杀”的确过分,甚至可说残酷。

庆幸的是,情况终于有了变化。

1957年5月7日,正在访问中国的苏联生物学家米赫罗夫接受《文汇报》记者采访,他说:“苏联北部地区田少树多,麻雀对人益多害少。城市里的麻雀多吃害虫,对人完全有益……”

1959年11月27日,中科院党组书记张劲夫就麻雀问题写了一份报告,说:“科学家一般都认为,由于地点、时间的不同,麻雀的益处和害处也不同;有些生物学家倾向于消灭雀害,而不是消灭麻雀。”两天后,毛泽东批示:“张劲夫的报告印发各同志。”

1960年3月,毛泽东起草《中央关于卫生工作的指示》:“麻雀不要打了,代之以臭虫,口号是‘除掉老鼠、臭虫、苍蝇、蚊虫’。”

从此,麻雀获得平反。

野外考察的艰辛和收获

搞鸟类研究,就要到野外,到鸟的生活环境中去考察。从20世纪50年代开始,年近半百的郑作新,亲自率领科学考察队,走遍塞北江南,大河上下,每年的春秋季都是在全国各地的山林里和鸟“泡”在一起,以鸟为伴,以林为家,他称自己像候鸟一样,一直到70多岁时仍去野外。野外考察是十分艰苦的,鸟在清晨和黄昏时最活跃,因此观察鸟要在天亮时赶到,天黑后才离开。郑作新下去调查时,每天都4点多起床,工作2至3个小时后再吃早饭。鸟类聚居区又多是山高林密,路途艰险,人迹罕至,不仅要经常风餐露宿,起早贪黑,有时还会付出血汗甚至生命。

在河北昌黎林区调查农林益鸟的繁殖和生活史时,郑作新几十个日日夜夜轮班工作,一刻不停地守在鸟巢近旁观察。有时连腿都不敢伸一下,蚂蚁爬到脸上也不敢捏,生怕惊动鸟儿,影响观察效果。为了查清麻雀的益害性,郑作新亲自带领助手们解剖了800多只麻雀,取得了详实的第一手资料,充分体现了严谨的科学态度。

1955年,中苏合作考察云南金边地区鸟兽,骑马上山,谁知郑作新胯下那匹马欺生,猛地把他掀下马,险些把他肋骨摔断。

有一次到黄山考察,当时的黄山坡陡路险,已50多岁的郑作新,下山时只能一个台阶一个台阶地往下“蹭”,结果咔叽布裤子被磨得“百孔千疮”。

60年代在四川山区考察时,他和助手们一起攀附岩石或树根上下险谷,稍不小心,就有坠落山谷的危险。一次为了抄近路,想从湍急的河水中涉水而过,两个年轻的同志走在前面,正在这时,一个小孩大喊“莫忙走,莫忙走”,他们听成“莫慢走”,加快步伐,结果被顺流而下、飞速扑来的圆木冲到了山下的急流之中。郑作新在后面,相距仅几米。眼见同事殉职,大家悲痛异常。也就在这次考察中,他在峨眉山发现了白鹇。

在云南大围山的考察中,盘山小路窄得只能走一匹马。由于昼夜兼程,人困马乏,一匹满载标本的骡子失足跌落深谷之中。郑作新也因体力不支从马上摔下,胸部肋骨受伤,但这次考察让他们发现了画眉类中的一个新亚种——斑胸噪鹛大围山亚种。

无独有偶,中国第二代鸟类学家郑光美也是在考察过程中多次历险。1960年,郑光美带领由本科生、猎人组织的科考队除了完成《秦岭南麓鸟类的生态分布》报告外,首次在秦岭发现大熊猫。这次考察,备用的13天粮食,11天就用完。幸遇解放军开山修路的货车,大家趴在车上,紧紧抓住捆木头的绳子,汽车一路蹭悬崖,刮大树,一行人心惊肉跳,才逃离秦岭。

1975年,郑光美在新疆巴楚县水库采集燕鸥和野鸭等鸟类资料,突陷泥潭,泥水没过胸部,危急关头,后面同伴抓住郑光美枪管,才使他死里逃生。

1970年,郑作新在河南罗山设置并观察人工鸟巢箱

“文革”和晚年

1966年,郑作新正好60岁。正当他以花甲之龄,奋力挥动着翅膀,向更高的科学高峰冲击的时候,文化大革命爆发了。在那黑白混淆、是非颠倒的日子里,有人胡说什么“鸟类是资产阶级玩赏的对象,社会主义国家如果研究鸟类学,就会变修变色、亡党亡国”,郑作新也被说成是“资产阶级反动权威”,遭受了不应有的冲击,长时期被隔离反省。他呕心沥血写成的巨著《中国鸟类分布名录》也被无理压制,拖延了好几年才得以出版。一次批斗会上,有人故意把几只不同种类的鸟拼接在一起,要郑作新认,达到让他出丑的目的。郑作新看着这个伪标本,十分肯定地说,他从来没有见过这种鸟。结果在一片“打倒”声中,却有人小声地说:“这才是真正的专家。”还有人出馊主意,让他剥制鸽子的标本(鸽子皮薄,制作标本难度大),还有人问他鸡怎么杀。这些无非是要他难堪。“文革”时,郑作新尽管受到冲击,但并没有放弃工作,1976年唐山大地震,因为余震经常发生,人们纷纷撤出办公楼,但动物所四楼郑作新办公室的灯还是亮着。

在这艰难的时刻,《中国鸟类分布名录》的增补手稿几乎当废纸卖掉,因为那个年代,“动物研究所”成了历史,郑作新当做“心头肉”的东西,造反派弃之如敝屣。在寻找失去的书稿过程中,郑作新曾悲愤地说:“我花了多少年的时间,国内国外跑了多少地方,收集了多少标本和生态资料,国家花了多少钱,这下全完了!”

“文革”后期,部分科研开始恢复,1975年,他抓住机会,以69岁的高龄参加东北野外考察队,克服高血压的疾患,登上了长白山的天池,经过黑龙江齐齐哈尔市扎龙并对其考察,他提出建立扎龙自然保护区,专门保护珍禽丹顶鹤。一年后,我国第一个鹤类自然保护区建立。

1976年,“四人帮”终于倒台了。郑作新和全国人民一起,以空前的热情投入了建设社会主义祖国的热潮之中。尽管他已经70岁了,然而他不服老。在1978年举行的全国科学大会上,他笑容满地面对别人说:“你们总爱问我多大年岁。告诉你们吧,我今年72岁,过年就73啦。可是我要把73岁当成37岁过,这正是我的黄金时代啊!我要活到2000年,工作到2000年……”年逾70岁,他还参加了洞庭湖考察。初春的洞庭湖,寒意袭人,郑先生乘坐的不过是舢板,来接的船还要摇橹,可他心中是热腾腾的,仿佛高血压、心脏病都不存在似的,他想的是湿地和水禽的保护和增值。

郑作新在晚年仍保持着黎明即起的习惯,没有星期天、节假日甚至除夕,70多岁时仍像上紧了的发条,不停地往前赶。清晨,人们还在梦乡,在通往动物所的路上,就有一个一手抱着暖瓶、一手抱着书本的老者背影。有一次大雨,街上积水没膝,他仍要坚持上班,家里人拗不过他,只好送他去。路上,一位素不相识的司机主动请他上车,把他送到动物所。

郑作新编著《中国的鸟类》

“老骥伏枥,志在千里。”郑作新的双目总是那样炯炯有神,眉宇间总是洋溢着青春活力。他一天也不停地忙碌着。为了向世界介绍中国的鸟类情况,满足各国鸟类工作者的需要,郑作新花费了几年时间,在自己几十年鸟类研究工作的基础上,写成了英文版的《中国鸟类区系纲要》。这部1200多页的巨著,概括了中国有史以来发现和记载的所有鸟类,于1987年出版后,受到了世界各国鸟类学家的热烈欢迎。为了表彰郑作新的杰出成就,美国国家野生动物学会授予他“1987年美国自然资源保护成就”奖。

30多年来,他一直担任着《动物学报》主编的职务。他还和其他鸟类工作者们一起,编写《中国动物志》的鸟类部分,共14卷。现在,《鸡形目》《雁形目》以及《雀形目》中的前3卷已经出版,其余各卷也在编写之中。几十年来,郑作新完成了14部研究专著、30多种书籍、上百篇科学论文、200多篇科普作品……中国有一句古话,叫“著作等身”,意思是说一个人的著作很多,撂起来有他本人那么高。用这句话来形容郑作新,真是再合适不过了。

为了及时了解鸟类的情况,掌握第一手资料,郑作新不顾年迈体弱,又一次投入了大自然的怀抱。在黑龙江省西部风景秀丽、渺无人烟的扎龙自然保护区,他们对丹顶鹤进行考察;在碧波荡漾、浩渺无际的洞庭湖上,他乘着一叶扁舟,深入到水草丛生的湖心深处,研究野鸭、豆雁等鸟类的习性……同时他也痛心地看到,近些年来,随着工农业生产的不断发展,环境逐渐被污染了,有些人不懂保护鸟类的重要性,滥捕乱猎各种动物,包括鸟类。保护生物,就是保护人类的家园。在他和各界人士的倡导下,群众性的爱鸟活动在全国范围内广泛地开展起来。

由于郑作新在鸟类学研究方面做出的突出贡献,1980年,他当选为中国科学院学部委员。同年,中国鸟类学会成立,他当选为理事长。1984年,中国动物学会推举他为理事长。国际鸟类学界也很尊重他,推选他为英、美、德等国鸟类学会的通讯会员。1979年,他在英国伦敦举行的雉类学术论讨会上作报告,并被推任世界雉类协会副会长,后来又被选为会长。

郑作新高龄83岁仍不愿休息,因为要做的事太多了。在他看来,鸟类研究就好像是一座宝库,是永远挖掘不完的。他经常用一句话来提醒和勉励自己:“时间有限,生命有限,不能浪费。”每天早晨动物研究所开门,经常是他第一个走进大门。天还没有全亮,他的办公室窗前就亮起了灯光,新的一天又开始了……

1994年,在他88岁的高龄时,还带了两名博士生和博士后。1996年,为了促进我国鸟类科学事业的发展,他把所得奖金捐赠给鸟类学会,设立了“郑作新鸟类科学青年奖”,以表达他对青年的厚爱和希望。几十年来,他为国家培养了几十名鸟类学的进修生、保送生、研究生和博士、博士后,给他们讲课,帮他们选择研究课题,指导他们阅读文献,甚至当面逐句逐字修改他们的中英文论文。2006年,在福建长乐市纪念郑作新院士诞辰100周年的大会上,中国科学院院士郑光美发表《中国现代鸟类学的奠基人》的讲话,他说现今我国鸟类学界老中青三代的研究骨干中,主要是郑老的学生和聆听过他教诲的人。

1998年,郑老被选为在南非召开的第22届世界鸟类大会的名誉主席。然而是年郑老病重住院,会前大会秘书长特地到医院看望郑老,郑老提出希望下一届大会能在中国召开。鉴于郑老的学术威望以及中国鸟类学工作者取得的成就,会上决定第23届世界鸟类学大会于2002年在中国北京召开。住院期间,睡梦中,郑老还用英文演讲他准备的发言稿,神情恍惚地说:“我要去开会……我的演讲稿在哪里……”郑老以92岁的高龄离开了我们。正像他自己说的,“能为中国在国际学术领域里争得一席之地,死而无憾了”。后来第22届世界鸟类大会开幕式,主席代他宣读了贺词,与会全体成员为他和此间去世的世界鸟类学家默哀。

如今,每年4月的“爱鸟周”已在全国开展了30多年,当初从与日本方面洽谈候鸟保护的条约,到报国务院批准“爱鸟周”,都有郑老的关注、参与,况且用法律的形式开展动物保护宣传,这在国际上也是首创。鉴于郑作新的学术贡献和科普成就,原中国科学院院长周光召称赞郑作新是鸟类学大师、科普线尖兵。