北京人民艺术剧院

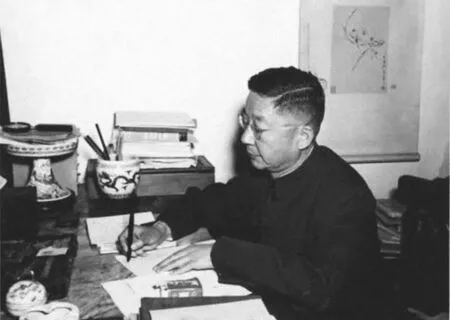

上图:老舍先生

光阴似箭,日月如梭,老舍先生120岁的诞辰就要到了。笔者不由得又想起他生前的一些珍贵往事。

一

20世纪五六十年代,北京人艺先后排演了舒先生(我们都是这样亲切地称呼老舍先生)的6个剧本——《龙须沟》《青年突击队》《春华秋实》《红大院》《女店员》和《茶馆》。

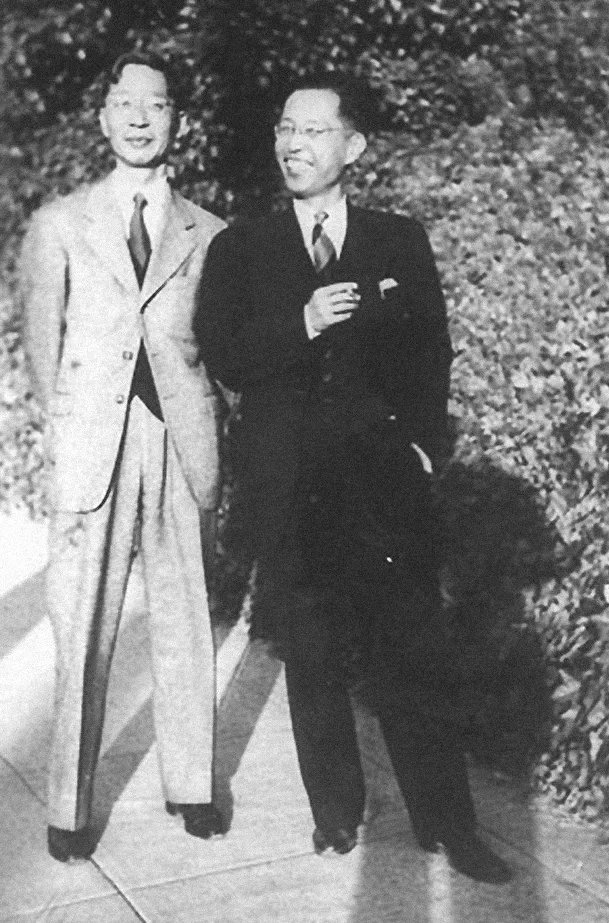

众所周知,北京人艺的老院长曹禺与舒先生是莫逆之交,亲密无间,远在20世纪40年代以前,舒先生和曹禺去美国讲学,两个人同住一个房间,朝夕共处,结下了深厚的友谊。为此,只要是曹禺代表北京人艺前去求稿,舒先生就会义不容辞地答应下来,并且尽全力完成之。

当时,只要是舒先生心里有了一个初步的剧本写作想法,便会找剧院派人去听一听谈一谈——“您们看看这能不能写成一个戏啊?”他的双腿患有风湿性关节炎,还常常要求我们帮助收集一些有关人物的生活素材。等到动笔以后,只要写出一幕戏来,他就会打电话说:“您们来几个人听听啊?”到了全剧写成之际,更会亲自来到首都剧场朗读剧本,绝不让别人代劳。舒先生等于一个人演出一台戏,真实、生动、幽默、调侃,能把每一个人物都读得活灵活现,有血有肉,甚至让人哈哈大笑或者声泪俱下。剧本读完以后,一定要专门开个座谈会征求意见。舒先生坐在那里边吸着烟,边认真听,还不时在小本子上记着什么。当听到一些自己不赞同的意见时,他会笑咪咪地解释说:“我写的是垂杨柳,可不是您说的黄花鱼!”等到剧本正式投排以后,舒先生会非常尊重导演和演员的二度创作,尽量不过多地提意见干扰,只说:“是杀是砍,全交给您们了,台上怎么演着合适您们就怎么来吧!”当戏正式演出以后,他又会喜盈盈地表示:“我出版一个文学剧本,您们出版一个演出脚本,咱们两不耽误,这样好不好啊?这就叫‘两全其美’!”

1946年,老舍(左)在耶鲁大学演讲后与曹禺合影

今天回想起舒先生那种谦恭、坦诚、直率又顾全大局的精神来,心里依然是暖融融的。

二

60年代初,舒先生送来了剧本《除夕》,是描写老北京人过农历大年生活的。经过剧院领导反复、慎重地考虑,觉得排练起来确实有困难,又不好一拖再拖,便决定派导演夏淳和演员于是之到舒先生家里退稿。

舒先生热情地接待了他们,而且滔滔不绝地聊起天来。夏淳和于是之根本无法提出退稿的事,既不便开口,也不想开口。

到了吃午饭的时候,舒先生站起来说:“走吧,咱们上东来顺吃涮羊肉!”夏淳借口有事告退了,只剩下于是之跟着来到了饭馆。

舒先生还约请了马彦祥等朋友一起吃饭,于是之心里想着——当着这么多客人的面,就更不好说出退稿的事了。

这顿饭,于是之根本就没有吃出涮羊肉的滋味来。饭局就要结束的时候,他不得不取出剧本,红着脸又吭吭唧唧地把事情说了出来。

舒先生听完以后哈哈大笑地回答:“剧本不成就算了,哪能写一个成一个的啊?这个不成咱们接着再写嘛!”边说边把剧本往窗台上一放,喊着:“吃涮羊肉啊,趁热,快着动手!”于是之“嗯”了一声,便点头大口吃起来,这时才好像感觉到涮羊肉的滋味。

当时谁也没有料到,这个剧本正是为以后写出《茶馆》做了必要的“铺垫”和准备。

这里,有一点需要特别强调——舒先生是一位热情认真关注现实生活、又勤奋多产不肯偷闲的大作家;同时,他更是一位具有虚怀若谷、百折不回的高尚写作风格的大作家!

三

在1950年写过《龙须沟》剧本,并取得成功的基础上,1956年的夏天老舍又给北京人艺写出了《茶馆》。由于时间已经很久远,剧院里关于《茶馆》的诞生,有3种不同的传说版本——

有人说:舒先生为了配合全国第一次举行的“普选”,先写了一个剧本,名叫《秦氏三兄弟》。四幕六场,人物众多。主要角色是三个兄弟。大哥秦伯仁是个读书人,一心要证明自己能够改造世界,挽救中国。二弟秦仲义(或许就是《茶馆》里的秦二爷)是个一心只想挣钱的商人。老三秦叔礼是个整天无所事事的京剧票友。剧本从光绪二十四年即1898年写到北京解放前夕的1948年。剧中的第一幕专门描写了一家大茶馆里的场景,有很多人物,都写得很丰富、很精彩,也很好看……

也有人说:舒先生为了配合全国第一次举行的“普选”,先写了一个剧本,当时还没有起出剧名来,就拿到北京人艺去朗读(他的普通话好,又有一副响亮嗓子,能扮演各种人物,这真是一大特长)。大家听完以后,都觉得第一幕发生在茶馆里的戏最好……

还有人说:在此几年之前,舒先生写了一部戏,剧名叫《一家代表》,又叫《报喜》。表现的是一家四口,父、母、兄、妹,都当上了人民代表,曾经排练出来,但由于种种原因并没有正式演出……

尽管传说中的版本不完全相同,但是有两点是一致的,即剧作者都是为了积极配合全国第一次“普选”的政治形势,此其一;设在茶馆的第一幕戏写得很精彩,给人留下难忘的印象,此其二。于是,北京人艺的副院长兼总导演焦菊隐先生经过认真思考以后,诚恳地建议舒先生,以一家茶馆为出发点和落脚点,单独发展成一部多幕戏,并着重反映时代的起落变迁。实际上,这是一个基本上要推倒重来另起炉灶的大胆修改建议。

为了谨慎、郑重,也为了谦恭,曹禺、焦菊隐和赵起扬(时任北京人艺副院长兼党委书记)特意登门拜访了舒先生,焦菊隐代表大家说:“我们建议以现在剧本中的茶馆戏为基础全面延伸,反映整个社会的多年变迁,让所有的人物也都集中在茶馆里登场表演。甚至,剧名也可以就叫作《茶馆》。”舒先生认真听过以后,一拍大腿,立即表态说:“这个主意出得好。”他停了一下再表态:“我就三个月以后交剧本吧!”事后,曹禺对赵起扬说:“老焦可真有他的,太懂戏了!这个主意出得很有学问,也很有针对性和可行性!”

四

据扮演王利发掌柜的演员于是之回忆:“我知道舒先生写出了《茶馆》,是在1956年秋天。当时,《虎符》演出成功,作者郭沫若用他的上演税(稿酬),请剧院的人们和舒先生去周口店秋游,并参观猿人遗址,还共进午餐。猿人遗址由郭老亲自指点、讲解,多么难得!大家兴致都很高,有说有笑,觉得过了一个很有意义的金秋。这时,舒先生认真地对我说:‘我写了个新戏,主角的台词有几百句,从小演到老……’我嘴上没有说话,可是心里想着一定要演上这个主角。尽管舒先生的新作刚刚透露了一点点儿,我认为这个剧本准好无疑,非演不可!”

果然,在整整3个月以后,舒先生交出了《茶馆》剧本。1957年12月2日,舒先生按照一贯的做法,来到首都剧场亲自朗读剧本。他的朗读有一个特点,绝不光是“照本宣科”,而是边读、边议、边演,把各个人物的思想性格、感情方式、生活习惯、穿着打扮,以及面目表情、走路姿态等,都要描写一番,演绎一番。剧本读完以后,听者立即掌声雷动。导演、演员和舞台美术人员都沸腾了,连声夸好,激动不已。演员们纷纷争先恐后地申请扮演剧中的角色。于是之为了申请到扮演《茶馆》里的王利发掌柜,硬是挥笔写下了“血书”一封。

我们不妨深入地、细致地想一想,舒先生究竟为什么会接受了焦菊隐这样一个“颠覆性”的修改建议呢?首先,那时毛主席刚刚发表过《关于正确处理人民内部矛盾的问题》之讲话,其中明确提出“关于百花齐放、百家争鸣、长期共存、互相监督”的方针,无疑这是一个极好的、有动力的政治氛围;其次,焦菊隐代表北京人艺提出了一个完全符合戏剧创作规律的具体建议,无疑这是一个极好的、可操作的艺术契机。于是,舒先生回到了自己多年实践过的、成功的文学创作道路上来,可以说随心所欲,如鱼得水,很快地就找到了十分宝贵的文学灵感和艺术感觉,写出了一部足以震撼中国也影响世界的流芳百世的戏剧瑰宝。

老舍(左一)与导演焦菊隐(左二)等人一起座谈 《茶馆》

五

这里,不妨读读当时的一些文字记录。

舒先生《答记者问》——

《茶馆》上演后,有劳不少朋友来信,打听这出戏是怎么写的,等等。因忙,不能一一回信,就在此择要作简单的答复:

问:为什么单单要写一个茶馆呢?

答:茶馆是三教九流会面之处,可以多容纳各色人物。一个大茶馆就是一个小社会。这出戏虽只有三幕,可是写了五十来年的变迁。在这些变迁里,没法子躲开政治问题。可是,我不熟悉政治舞台上的高官达人,没法子正面描写他们的促进与促退。我也不十分懂政治。我只认识一些小人物。这些人物是经常下茶馆的。那么,我要是把他们集合在一个茶馆里,用他们生活上的变迁反映社会的变迁,不就侧面地透露出一些政治消息么?这样,我就决定了去写《茶馆》。

问:您是怎么安排这些小人物与剧情的呢?

答:人物多,年代长,不易找到中心故事。我采用了四个办法——(1)主要人物自壮到老,贯串全剧。这样,故事虽然松散,而中心人物有些着落,就不至于说来说去,离题太远,不知所云了。此剧的写法是以人物带动故事,近似活报剧,又不是活报剧。此剧以人为主,而一般的活报剧往往以事为主。(2)次要人物父子相承,父子都由同一演员扮演。这样,也会帮助故事的联续。这是一种手法,不是理论上有何根据。在生活中,儿子不必继承父业;可是在舞台上,父子由同一演员扮演,就容易使观众看出故事是联贯下来的,虽然一幕与一幕之间相隔许多年。(3)我设法使每个角色都说他们自己的事,可是又与时代发生关系。这么一来,厨子就像厨子,说书的就像说书的了,因为他们都说自己的事。同时,把他们自己的事又和时代结合起来,像名厨而落得去包监狱的伙食,顺口说出这年月就是监狱里人多;说书的抱怨生意不好,也顺口说出这年头就是邪年头,真玩艺儿要失传……因此,人物虽各说各的,可是又都能帮助反映时代,就使观众既看见了各色的人,也顺带看见了一点儿那个时代的面貌。这样的人物虽然也许只说了三五句话,可是的确交代了他们的命运。(4)无关紧要的人物,一律召之即来,挥之即去,毫不客气。

1958年,老舍(左)与曹禺

这样安排了人物,剧情就好办了。有了人还怕无事可说吗?有人认为此剧的故事性不强,并且建议——用康顺子的遭遇和康大力的参加革命为主,去发展剧情,可能比我写的更像戏剧。我感谢这种建议,可是不能采用,因为那么一来,我的葬送三个时代的目的就难达到了。抱住一件事去发展,恐怕茶馆不等被人霸占就已经垮台了。我的写法多少有点新的尝试,没完全叫老套子捆住。

问:请谈谈您的语言吧。

答:这没多少可谈的。我只愿指出——没有生活,即没有语言。我有一些旧社会的生活经验,我认识茶馆里那些小人物。我知道他们做什么,所以也知道他们说什么。以此为基础,我再给这里夸大一些,那里润色一下,人物的台词即成为他们自己的,而又是我的。唐铁嘴说——“已断了大烟,改抽白面了!”这的确是他自己的话。他是个无耻的人。下面的——“大英帝国的香烟,日本的白面,两大强国伺候我一个人,福气不小吧?”便是我叫他说的了。一个无耻的人可以说这么无耻的话,在情理中。同时,我叫他说出那时代帝国主义是多么狠毒,既拿走我们的钱,还要我们的命!

问:原谅我,再问一句——像剧中沈处长,出得台来,只说了几个“好”字,也有生活中的根据吗?

答:有!我看见过不少国民党的军、政要人,他们的神气颇似“孤哀子”装模作样,一脸官司。他们不屑与人家握手,而只用冰凉的手指(因为气亏,所以冰凉)摸人家的手一下。他们装腔作势,自命不凡,和同等的人说起下流话来,口若悬河,可是对下级说话就只由口中挤出那么一个半个字来,强调个人的高贵身份。是的,那几个“好”字也有根据。没有生活,掌握不了语言。

老舍:《看〈茶馆〉排演》——

《茶馆》这出戏,当作剧本读一读也许很有趣,拿到舞台上去可真不好演。首先是青年演员对剧中的一、二两幕的生活不易了解,表演起来自然有些困难。同时,剧中人多事繁,有的人物须经过青年、中年、老年三个时代;有的人物出场只有一两句台词,说得好呢,全场活跃,说不好呢,全场减色。由青年到老年的角色固然不好演,就是只说一两句话的角色,也须下很大的功夫,才能恰到好处。是的,这出戏不大好演。

北京人民艺术剧院这次演出,的确见功夫。为了解几十年前的生活,青年演员们到处奔走,去访问各行各业的老人们。连梳各式各样的辫子,都去访问了七十岁以上的老理发师。北京的大茶馆都已经关了门,可是演员们还找到了几位懂行的老人,领教一切。剧中人物是三教九流无所不有,演员们是有人必找,无事不问。下了这番功夫之后,又经导演苦心安排调动,戏就有了样子。这可真不简单!我在此向他们致敬!致谢!

话剧《茶馆》剧照

剧中需用五六十位演员,剧院的大多数的名演员都争取扮演受累不讨俏的角色。这些角色须化妆三次,只有一两句台词。可是,为把这一两句话说好,他们都须设身处地去体会人物的一切。他们为了一两句话不知出了多少汗!

我知道,正是因为戏难演,所以大家才格外热情参加,戏吃功夫,演员才真长本事。大家的确有这股子干劲。剧本写得不好,当然给导演与演员添了不少麻烦,可是看到大家克服困难的劲头,我应当连客气话也不必说了。

六

曹禺师反反复复地鞠下的这九个躬,实在是令人难忘的,甚至是刻骨铭心的。无疑,其含义也是广泛、丰富和深刻的,更是逼人三思的。然而,这里也必定包含着“大家风范”和“从善如流”两个重要的可尊敬之部分。这或许就是舒先生从事文学创作中,一以贯之的、不能或缺的精心作学问之主要特征吧。

行文至此,我又回忆起了一件重要的往事——记得在剧本已经完成,进行排练的过程中,于是之很客气地提出建议,能不能在最后让3个老头,即王掌柜、常四爷和秦二爷,各自谈一谈自己对于人生的感受?舒先生当场并没有表态,只是“嗯,嗯”了两声。没有想到的是,他竟然完全接受了这个建议,而且别出心裁地交出了修改稿。稿中3个老头并没有直接谈感受,而是用“提问题”的特殊方式讲出来的。

最突出的例子是王掌柜的台词——“改良啊!改良!一辈子也没忘了改良,老怕落在人家后头。卖茶不行啊,开公寓。公寓没了,添评书!评书也不叫座儿呀,好,我不怕丢人,想添女招待!人总得活下去,我变尽了方法,无非是为了活下去!没做过缺德的事,没做过伤天害理的事,我得罪了谁?谁?小刘麻子,娘娘,还有什么沈处长,那些个狗男女都活得有滋有味的,凭什么不许我吃窝窝头,谁的主意?谁——?”

这是一段足以令观众当场动心,日后也久久难忘的激情台词!

如上所述,舒先生从一开始就诚恳地采纳焦先生和大家的建议,完全改变了之前的题材和主题,专门来写《茶馆》;接着,在排戏当中又谦虚地听取于是之的建议,让3个老头呕心沥血地讲述对于人生的深刻感悟!舒先生作为一个很有经验的大作家,为什么竟然如此谦恭地听取众人之建议而勇敢地付诸实践呢?或许可以说,如果没有这两个重要的、精彩的建议就不会产生《茶馆》整体之动人风貌!

也许,道理很简单也很珍贵——没有“大家风范”就不可能产生“从善如流”;没有“从善如流”也就不可能成就“大家风范”。这,或许就是我们后来者应当永远学习和继承的吧!

七

再说一件不幸中万幸的事情吧。

当年,文化部的一位领导来到剧院,召开党组会议,严厉批评北京人艺领导的“右倾”指导思想,在组织创作和演出当中,“不是政治挂帅而是专家挂帅”。实际上,就是指责《茶馆》是“恋旧”作品,是为刚刚进行了社会主义改造的民族资产阶级“大唱挽歌”。为此,《茶馆》在连续上演59场,而且场场客满的情况下,被强令停演打入了“冷宫”。

周恩来总理大约是听到了关于《茶馆》停演的消息,在1958年9月12日来到首都剧场看《红旗飘飘》的时候,突然谈到《茶馆》。周总理有意地问身边的于是之说:“《茶馆》为什么不演了?”于是之一愣,没有敢说出其中的缘由。周总理又说:“请你转告党委书记,《茶馆》这个戏改一改还是可以演的嘛!”

后来,到了1963年的春天,剧院又趁着“新侨会议”和“广州创作座谈会”的文艺界“小阳春”气候,冒着一些风险,重新恢复上演了《茶馆》。

1963年7月7 日,这是一个很特殊的日子。那天的下午,周总理在马上就要登机外出工作的紧迫情况下,匆匆忙忙来到首都剧场,观看了日场的《茶馆》。看完戏以后,由于时间紧迫,只是向总导演焦菊隐和党委书记赵起扬说:“《茶馆》这个戏没问题,是一出好戏……如果有点意见的话,只是第一幕发生的时间是不是往后放一点,现在写的是戊戌政变,放在辛亥革命前夕就更好……不过,这个意见不要向下传达,以免说不清楚耽误事情……等我以后要亲自和老舍先生商量好了。”

如果没有周总理的及时挽救,《茶馆》大约早已经被判“死刑”,而广大观众也欣赏不到这部经典巨作了!

不知何故,笔者此时忽然想起苏轼笔下《后赤壁赋》中的佳句来——

江流有声,断岸千尺,山高月小,水落石出。