河北师范大学

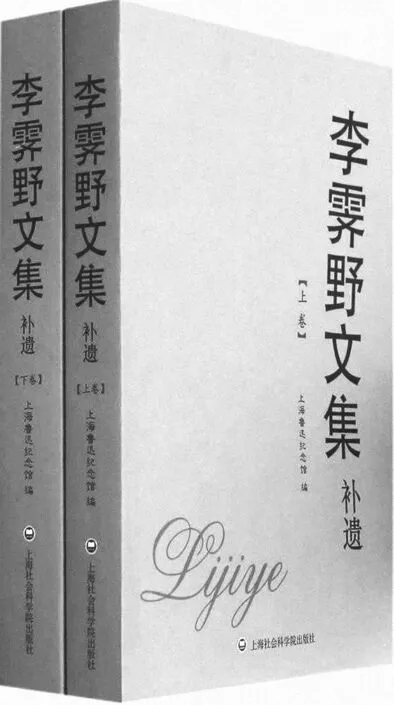

《李霁野文集补遗》

天津百花文艺出版社出版的《李霁野文集》和上海社会科学院出版社出版的《李霁野文集补遗》,为我们研究作家、翻译家李霁野提供了最主要的文献资料。笔者在《上海鲁迅研究》发表有《李霁野佚简九封释读》,钩沉了李霁野给文秉勋、马献廷、胡从经、金盾等人的书信9封,近日又得见李霁野给鲁迅百年诞辰纪念委员会、单演义、宋德利的书信各1封,不见于《李霁野文集》和《李霁野文集补遗》,当为佚简,结合相关资料略作梳理。

一

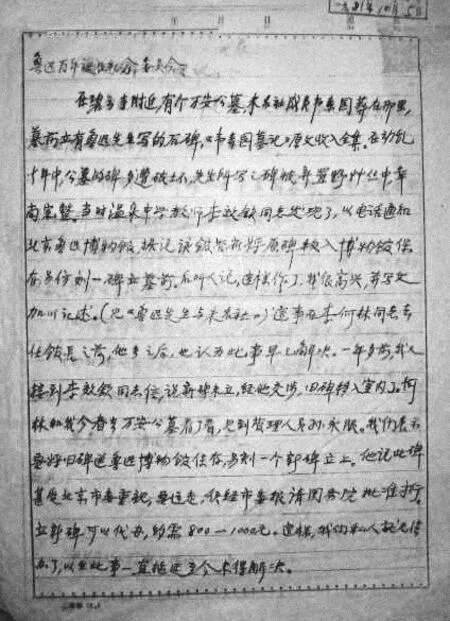

李霁野给鲁迅百年诞辰纪念委员会的信,照录如下,其中字迹模糊不清处以省略号代替:

鲁迅百年诞辰纪念委员会:

在碧云寺附近,有个万安公墓,未名社成员韦素园葬在那里,墓前立有鲁迅先生写的石碑,《韦素园墓记》原文收入全集。在动乱十年中,公墓的碑多遭破坏,先生所写之碑被弃置野草丛中,幸尚完整。当时温泉中学教师李效钦同志发现了,以电话通知北京鲁迅博物馆,据说该馆答应将原碑收入博物馆保存,另仿刻一碑立墓前。后听人说,这样作了,我很高兴,并写文加以记述(见《鲁迅先生与未名社》)。这事在李何林同志去任馆长之前,他去之后,也认为此事早已解决。一年多前,我又接到李效钦同志信,说新碑未立,经他交涉,旧碑移入室内了。何林和我今春去万安公墓看了看,见到管理人员孙永顺。我们表示要将旧碑送鲁迅博物馆保存,另刻一个新碑立上。他说此碑甚受北京市委重视,要运走,须经市委报请国务院批准才行。立新碑,可以代办,约800—1000元。这样,我们私人就无法办了,以至此事一直拖延至今未得解决。

……

(三) 费用要公平合理,我估计百元以内即够了。如只大约此数,我可以负担,不要公家出钱。若索价过高,我无此力。

(四)希望作为百年诞辰一项纪念工作,迅速落实作好。

(五)此碑以前有拓片,现已无存,似可乘此时拓若干张,送博物馆、纪念馆、主要图书馆。

是否能行,请速复示。此致

敬礼!

李霁野

九月十四日

我的住址:天津大理道十一号。

李霁野给鲁迅百年诞辰纪念委员会的信和信封

“写文加以记述”中的“文”指的是李霁野1975年3月17日写的《韦素园墓碑记》,文中开头提到,“前些天听到一位朋友说,鲁迅先生所写的韦素园墓碑,被移置到北京鲁迅博物馆保存去了,在墓前另立了一块仿制的新碑。我感到很大的欣慰,以为这样作是很适当的”。这篇回忆文章的史料价值很大,为我们讲述了韦素园安葬的过程以及鲁迅是如何为韦素园写墓碑词的。“垫素园棺木的是未名社出版的《莽原》半月刊和《未名》半月刊”,“素园安葬后,我们请鲁迅先生为他写墓碑,他很快就写来了……我们十分珍视这个纪念品,特别请友人常维钧代为物色一个擅长石刻的人,这样,就一时未能刻就。鲁迅先生在编《且介亭杂文》时,来信问及,我抄了碑文,并说明未能迅速刻石的原因。先生有一次谈及,谦虚地说,找好手刻石,倒藏不了书法的拙劣了。我们把碑文拓印了几十份,在鲁迅先生的遗物中,一定还保存着一部分”。李霁野等非常珍视鲁迅书写的墓碑词,因此当得知鲁迅所写之碑被弃置野草丛中的消息时,才会如此心如刀绞,写信给鲁迅百年诞辰纪念委员会,为旧碑的保存与新碑的刻立奔走,甚至自愿掏钱承担立碑所用的费用。由此可见,李霁野对鲁迅与韦素园的感情之深。另外,关于韦素园,李霁野在韦素园逝世45周年写有《厄于短年的韦素园》,发表于《天津师院学报》1977年第6期。

为韦素园的墓碑事,李霁野写有不少书信。李霁野1976年9月27日致信李效钦:“谢谢你对鲁迅先生所写素园墓碑的关心,鲁迅博物馆说,碑已移存博物馆,并在墓前立了仿制的新碑,但题目未说明发现经过,所以未能早奉函致谢。”1977年3月1日致信陈漱渝:“资料一期若出,希为我代寄一册给海淀区温泉公社李效钦。他发现了韦素园墓碑放置别处,用电话通知博物馆,以后才移置馆内。为酬谢他,我曾寄点他所需要而得不到的书刊。他说曾给研究室写信打电话,想直接买,这当然增加麻烦,但外边有时确很难买,他又在乡间。”李效钦未收到刊物,李霁野1977年8月7日又致信李何林、陈漱渝:“我前去信,请于鲁迅研究资料出版时,代我寄一本给海淀区温泉公社李效钦,他来信说还未收到,希即补寄一本或寄我转寄。”李霁野1984年3月22日致信李效钦:“得来信,知素园整修一新,至喜!十年动乱的遗痕在这里也算清除了。5月15日人大开会,政协大概同时开,我健康已经恢复,开会总可以去了,届时想去公墓看看,并一谒大钊烈士墓。录奉《素园墓整修喜咏》。”《素园墓整修喜咏》写于3月18日,诗曰:“良师墓志放光芒,芳草鲜花散异香。壮志未酬厄短命,平生言行是华章。五十年华去不留,谁人能有岁千秋?峥嵘岁月不虚度,友谊长江万古流。” 李霁野3月27日又致信李何林、王振华:“整理素园的墓,我早写信给韦顺,他说要去找你和博物馆,此后即无消息。前接四十七中友人来信,告知墓已整修好了,大概是陵园的人代办的。他还准备清明去献一束鲜花。我5月12日开政协会,想去看看。总算了一心事。”单是从李霁野给李何林、李效钦、陈漱渝等的书信,即可知李霁野对鲁迅所写韦素园墓碑的持续关注,对韦素园的深切怀念之情。

二

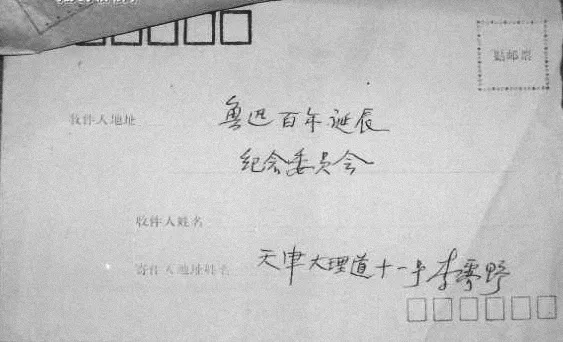

《李霁野文集》第九卷书信卷收录了李霁野给单演义的书信共计21封,笔者近日又找到一封,照录如下:

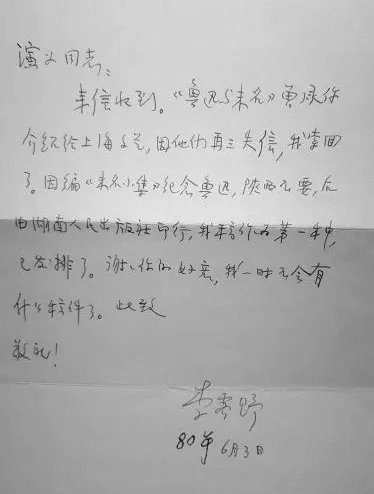

演义同志:

来信收到。《鲁迅与未名》曾承你介绍给上海文艺,因他们再三失信,我索回了。因编《未名小集》纪念鲁迅,陕西不要,后由湖南人民出版社印行,我稿作为第一种,已发排了。谢谢你的好意,我一时不会有什么稿件了。此致

敬礼!

李霁野

80年6月3日

李霁野致单演义信

《鲁迅先生与未名社》的出版过程,如李霁野的信中所言,非常曲折。李霁野1977年1月16日在给单演义的信中说:“承欲将稿介绍给沪社,谢谢……不知你与之交涉的是什么人,负何责任,能否告你‘四人帮’垮台后社的情况如何?我要等情况清楚后,再考虑。现在的想法是:将《纪念鲁迅先生》同《鲁迅先生与未名社》合印一册,公开印行,基本条件必须符合我的要求。不急出版。”李霁野1977年2月15日又致信单演义:“此前胡君(笔者注:胡从经)曾来信,并寄来新的规划,已将‘四人帮’余党肃清,我已去信同意将拙作给他们考虑,并建议以《鲁迅先生与未名社》为上编,《纪念鲁迅先生》为下编,合为一册,插些张图。等胡君回信愿考虑时,即将定稿寄沪。”李霁野1977年2月16日给陈漱渝写信:“《鲁迅先生与未名社》,又小有修改,上海人民出版社想看看,是单演义向他们介绍的。我先不愿与他们打交道,后胡从经来信并给单信,将清除‘四人帮’情况讲清楚,我已给胡回信,可以给上海社考虑。我意将此稿与《纪念鲁迅先生》分上下编合为一册,想写一短后记。想插几张图:未名社几处旧址,等我天暖去京时照几张相;还想插入《出了象牙之塔》《坟》《小约翰》《朝花夕拾》《莽原》半月刊、《未名》半月刊的封面画。”

不过,李霁野为了编《未名小集》,最终决定《鲁迅先生与未名社》改由湖南人民出版社出版,他在为《鲁迅先生与未名社》所作的序中对此有所说明:“经过约三年时间,写成十几篇文章,集为《鲁迅先生与未名社》。有的出版社意欲出版,我就将稿子交给他们了。不意遭到一点鲁迅先生所说的‘华盖运’,再三拖延了所允诺的出版期。但是颇有人向我催问,我也体谅到出版社出书的困难,所以就将稿子要回来了。这时我有意编辑《未名小集》,作为对鲁迅先生的纪念。湖南人民出版社愿意承印,我便将稿子给了他们。” 1979年10月15日他在给时任湖南人民出版社编辑的朱正的信中提到,“为了纪念鲁迅先生和未名社,前些时想编一套小丛书(《未名小集》)。未名社以前出版过《未名丛刊》收译文,《未名新集》收创作,小集想合收二者。打算将尚可看看的我及友人已出版之旧译四五种校改加序,未印之新稿几种亦编入,其中有《鲁迅先生与未名社》及诗集。《鲁迅先生与未名社》虽已被另一出版社要去,但似可收回作为第一种似尚合适。但主要目的,是学习鲁迅先生,将小集作为园地,发现并培养新的译作者。” 11月11日,他在给陈漱渝的信中说:“《鲁迅先生与未名社》已索回,因为我想编入《未名小集》更合适。小集将交湖南人民出版社,可能不致有变化。”

《鲁迅先生与未名社》

湖南人民出版社最终于1980年7月出版了李霁野著的《鲁迅先生与未名社》,系“未名小集”第一种。《李霁野文集补遗卷》收录了李霁野1991年8月11日写的《自传》,其中提到,“编辑《未名小集》,主要为纪念鲁迅先生。收入《小集》的有我写的《鲁迅先生与未名社》,陈安湖的《鲁迅论稿》,陈漱渝的《鲁迅史实新探》,韦素园译的《外套》,已经由湖南人民出版社印行了。愿意参加《未名小集》工作的同志已有不少,已拟定一些要译的书目,这是我很感快慰的。但以后发现很难与该出版社合作,《未名小集》的编辑工作只好中断了。《鲁迅先生与未名社》改由人民文学出版社重印行。”《鲁迅史实新探》系“未名小集”第二种,出版于1980年9月;《鲁迅论稿》系第三种,出版于1980年9月;韦素园译的《外套》系第四种,出版于1981年4月。

三

为编选《李霁野选集》(河北师大文学院“燕赵学脉文库”之一种),笔者专门到中国人民大学西门斜对面的万泉庄小区拜访李霁野先生的二儿子李方仲老师。聊天时,当他得知我在搜集《李霁野文集》和《李霁野文集补遗》失收的书信时,提到了他手边有他父亲给宋德利的6封书信,第二天他就把信和宋德利的两篇相关文章发给了我。“我在南开大学外文系上学的时候,他是我们的系主任。不过我们从来也没有过任何来往……琢磨了好几天,我一狠心就往南开大学给他写了封信,主要是请教直译和意译的问题。写信的日期我早已忘记,但很快就收到了他的回信……我真是喜出望外,这封千里迢迢的天外来鸿,简直是无价之宝。别的不说,光说在翻译界,李霁野先生就是一位重于泰山的巨擘,我则是一介轻如鸿毛的小卒。我们之间无论从哪方面讲,都存在天壤之别。能收到他的亲笔信,我的激动心情是可想而知的。”宋德利在《译心》中的这段回忆文字为我们提供了李霁野写信的背景。

宋德利后来一直致力于翻译中国的经典,比如《论语》《西游记》《聊斋志异》等,他在《译心》中提到的李霁野关于“直译与意译”的信,照录如下:

德利同学:

得信至喜!我6.1-24北京开会,回来又有会,身体病后,尚未完全恢复,你提的是个大问题,我只能简答。

我主张直译,只要中文能合规范,看得懂,要尽量保存原文语言风格特色。这点难做好,但要努力。译文晦涩难读,不能算直译,只是死译。好的直译能本身成为好文章,与意译并无矛盾,改动太多的所谓意译,与硬译同样不可取。形容词过多是一困难,可以用简练的中文达意,不一定逐个照搬。句子太复杂太长,可以适当化为简短。连接词太多,有时在中文无必要,可略。我的意见只有这些。祝

好!

李霁野

83.6.29

鲁迅在《〈出了象牙之塔〉后记》中说:“文句仍然是直译,和我历来所取的方法一样。也竭力想保存原书的口吻,大抵连语句的前后次序也不甚颠倒。”茅盾在《“直译”与“死译”》中也提到,“近来颇多死译的东西,读者不察,以为是直译的毛病,未免太冤枉了直译。我相信直译在理论上是根本不错的,惟因译者能力关系,原来要直译,不意竟变做死译,也是常有的事。”由此可见,无论是鲁迅、茅盾,还是李霁野,在主张直译反对死译这一点上,他们的观点是一致的。

李霁野

关于直译、意译,长期存在论争,孰是孰非,这是另外一个复杂的话题,笔者在此不做赘述。“最好的一面极力求不失原意,一面要译文流畅”,这是郑振铎设想的理想状态,但实践起来并非易事。

通读这6封信,笔者发现其中5封是写给宋德利的,“10.20”那封信,是李霁野写给人民出版社的,主要是向出版社推荐宋德利翻译的一本书,“宋德利同志翻译了一部书,意欲印行。我未看全译文,但读其所写提纲,以为颇有意味,特介绍他前来面谈,希接见为荷”,并且这封信上还有“转百花出版社”的字样。李霁野在“三月四日”信中还提到,“你对一部书译名想不定,这情形常有。我一向照译原字,只要尚可像一书名,但如来信所说的情况,势必另想办法。就书的内容讲,我以为《新欢思梦》似乎较好”。笔者正好查到,百花文艺出版社1988年5月出版了宋德利译的詹姆斯·哈特利·蔡斯著的《美欢梦》。李霁野不单在翻译理念上指导过宋德利,还亲自给宋德利译的书拟定名字,并极力促成译书的出版,由此可见李霁野对青年人的良苦用心。