依柏学书杂忆

文李 一

2013年,在北京宋庄澍雨画馆书写大字

孔庙的柏树和石碑

儿时有两样东西印象深刻,一是柏树,一是石碑。我出生在曲阜阙里,家与孔庙一墙之隔,孔庙柏树苍劲的枝干托着翠绿的柏叶一直伸到我家的窗前,微风一吹,斜阳一照,柏树枝叶一摇晃,感觉就向我招手一样,吸引我跑进孔庙中去玩耍。孔庙的柏树遮天盖地,柏树丛中,坐落着许多石碑,碑座有大石龟的,可以爬上爬下,是我和伙伴最喜欢聚集的地方,尽管幼时并不认识和理解石碑上的文字。现在回想起来,偌大的曲阜古庙是我儿时的乐园,而庙中的柏树和石碑曾经给了我很多的快乐。那苍柏的遒劲铁枝和参天黛色,那石碑的光滑龟座和斑驳的文字至今仍留存在我的记忆深处。我练字也与孔庙的柏树和石碑有关。教我练字的第一个老师是父亲。父亲是曲阜师范学校的语文教师,他民国时期毕业于贵阳师范学院,早年读过私塾,练过毛笔字。为了我练字,母亲还找出父亲当年读私塾时写的大仿本和字帖让我学。父亲教我一笔一画写楷书,还曾领着我去孔庙看石碑上的字及大成殿的匾额,对我说写字和做人一样,要认真,说孔庙里的石铭碑记,都是前人认真写出来的,要学习前人写字的认真态度。我上的小学和中学都在孔庙附近,孔庙是重要的课外活动场所,下课后常嬉遊于大成殿、杏坛、奎文阁、十三碑亭之间,攀石倚柏,观碑读帖。那时,《五凤刻石》《乙瑛碑》《礼器碑》《孔庙碑》《张猛龙碑》等汉魏碑刻,以及《玉虹楼刻帖》都立于古柏之间。这些碑刻,很让我心摹手追了许多年。也是在孔庙里,我养成了倚柏读碑画字的习惯。倚柏读碑,身体与柏身相连,柏叶遮挡阳光,鼻子闻着柏子散发出的香味,心与天地精神相往来,很舒服,很惬意。边看碑,边用柏枝作笔在地上画字,是我学书法的开始。现在回想起当时情景,仍然兴味无穷。孔庙的苍天古柏和汉魏石刻是我学习书法的最初之地,更是我精神的故乡、艺术的源头活水。与古柏石碑接触愈久,感怀愈深,它们是我的故友,我的知音。离开曲阜后每次重返,我总要去孔庙看看它们,且每次相见都有新的收获。如果说早年倚柏学书主要是学技法的话,那么,后来回去看它们,主要是接地气,在心灵深处获取力量,感受古柏的浩然之气,感受汉魏碑刻的雄强之风,它们在整体上所呈现出的博大沉雄和苍厚高古正是我书法创作所向往的境界。

除了孔庙里的柏树和石碑,孔府的匾额楹对和曲阜城家家户户的春联也对我学习书法产生了重要影响。尽管在我的少年时代,逢“文革”浩劫,极左思潮盛行,许多文物被毁,但孔府里的匾额楹对因具有“反面教材”的作用被保留了下来。孔府里的匾额楹对,多为名家所撰写,不仅内容讲究,对仗工整,而且书法水准很高,是我早年学书心摹手追的重要对象之一。而更使我心迷的是春节时曲阜城家家户户的春联,去各家拜年时,从大门外开始,便欣赏着那些红纸黑字,温暖如春、笔意飞扬的诗词书法。刚读过前门楼的对联,又欣赏到门上和影壁上的福字春字斗方,正屋的对联看过,偏屋的对联也吸引着我。小时候真盼过年,过年能吃上饺子能看到红彤彤的春联。至今仍记得仓巷街同学家大门上的春联:“忠孝传家久,诗书继世长。”是同学的祖父写的,苍劲有力,气势夺人,在当时我的心目中,同学的祖父就是大书法家。家家写春联、贴春联是古城曲阜的传统。开始是看别人写春联,后来是试着动手写春联。可以说乡风民俗是我重要的书法课堂,在写春联的过程中得到了很好的锻炼。

1980年,与母亲合影

1982年,与妻子合影

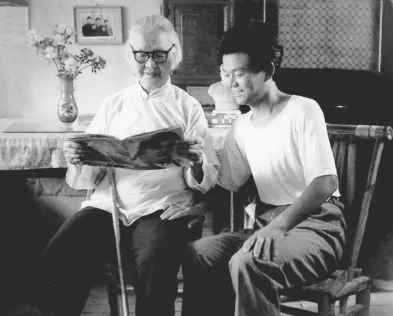

转益多师

我的书法主要靠自学,几十年来,在不同阶段曾请教过许多前辈和同辈,练习过众多的碑帖,真、草、隶、篆各种书体都尝试过,古代的当代的优秀书法作品都是学习的榜样,没有固定在哪一家哪一帖,可谓以自学为主转益多师。自学是摸着石头过河,重要的是自我调整。学书的过程实际是一个自我调整、自我确立的过程。各种书体有其自身特点、名家法帖有其自身特点,碑帖两大系统也各有特点,在众多的可选对象中,哪些适合学习,哪些不适合学习,要尝试,经尝试,挑那些契合自己心性的碑帖重点学习。还有随着认识的深入,书法观也会发生变化。我在上大学前,一度学习的对象比较多,没有重点,楷、行、草、隶、王羲之、颜真卿、柳公权、米芾都学。上大学后,同学们批评我的书法少法度,我也觉得未能掌握用笔方法,于是集中精力学“二王”一路,重点临摹沈尹默先生的《执笔五字法》,对“二王”一派书法掌握了一些技巧。说来有幸,1981年,刚成立的中国书法家协会和全国青联举办“全国大学生首届书法竞赛”,那时我在任城读书,经过层层筛选,我用沈尹默行书体写的《台湾同胞怀乡诗》入选并获奖。在当代书法发展史上,“全国大学生首届书法竞赛”是一次重要的书法活动,标志着大学生作为书法生力军的崛起。此届获奖的曹宝鳞、华人德、王冬龄、陈振濂、邱振中、刘绍刚、顾亚龙等后来都成了书法界的中坚力量。作为一个年轻学子,能参展并获奖给了我很大的鼓舞,进一步坚定了学习书法的信心。大学毕业后回曲阜教中学仍然继续练书法。先听取蒋维崧先生意见,集中精力练习《龙藏寺碑》《张黑女墓志》等楷书。到了20世纪80年代中期,对古朴的章草书法产生了兴趣,于是借来或买来从早期皇象到当代王蘧常的诸多章草字帖来研习。1989年,用章草创作的作品入选《第四届全国书法展览》,并因此符合条件加入了中国书法家协会。我当时在山东济宁师专教书。济宁是个相对悠闲的城市,生活很惬意,但总有独学无友、识见寡陋之感,很想在学业上有所提高,于是暂抛妻别子,负笈京华,来到中国艺术研究院求学深造,正式开始了艺术研究的生涯。

1989年,在恭王府读书

持艺舟双楫

说来很有意思,要论书法的专业性条件,我是具备的。硕士研究生阶段研究的是书法理论,博士研究生阶段进一步研究中国古代书画理论,应该算科班出身。博士毕业后又一直在中国艺术研究院工作,工作单位是很专业性的艺术机构。但实际上我练书法,一直是业余性的。中小学、大学专科、本科阶段都没有书法课,只能课外时间练。读研究生时以理论研究为主,创作是业余的。博士毕业后分配到美术研究所,本打算钻进书堆,读读写写,百事不问,但天不从人愿,一报到,就奉派编起《美术观察》,从栏目主持做到主编,从1996年编到现在。《美术观察》是国家核心期刊,在学术界颇有份量,编辑部向有勤谨精进的传统,工作人员无论老少,都不敢懈怠,身处其中,我就是想偷懒也办不到。编辑工作说到底无非是为他人做嫁衣裳,大部分时间、精力都花费在来稿上。说来真好笑,我这个中国艺术研究院的研究员和博士生导师,研究、创作、教学只能当做编辑工作的余事来做了。虽为余事,却丝毫不敢有一点等闲视之的意思。20世纪末到本世纪初,在学术研究方面,我先后参加过很多大项目,如为王朝闻先生领衔的《中国美术史》和《中国历代书画理论评注》撰稿,在李希凡先生领衔的《中华艺术通史》中担任元代卷主编,还受聘出任国家“十一五”重点出版项目《共和国书法大系》总主编,又完成了《中西美术批评比较》《中国古代美术批评史纲》等研究课题,最近与几位青年书法家一起做“当代中国书法评价体系研究”课题。人在京城,身处美术领域的最前沿,仰观俯察,不能无感,也随手写下一些浮光掠影的藻鉴文字,发表在诸多报刊上。

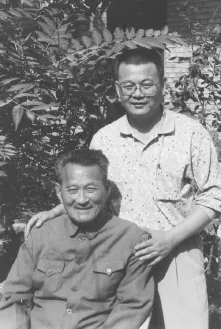

1995年,与父亲合影

1996年,博士论文答辩时与邓福星、邵大箴、田自秉、薛永年、陈绶祥先生合影

从事研究生教学工作也20多年了,硕士生、博士生、博士后、访问学者都指导过。目前我带的博士生,有侧重于书法理论的,也有专力于书法实践的。教书育人是百年大计,导师要尽责任,无论是上大课还是个别辅导,我都是认真的。单位工作之余,我还有些社会兼职也需要花费一些精力。如蒙信任,多年担任中国美术家协会理论委员副主任和秘书长,协助邵大箴先生、薛永年先生,每年都策划组织全国性的美术论坛、编写论坛文集,连续举办的中国美术长安论坛、苏州论坛都是重要的学术活动。

1999年,在恭王府编辑《美术观察》

此外,我还有一项业余的娱乐,那就是写诗。父亲爱写诗,受父亲的影响,当有所思有所感时也常写一点。自我感觉自己有诗心也有诗眼,遇可写之景可写之情就想抒发出来。早年所写的大多是打油诗,不合格律,近十余年来,较注意研究诗法,取传世诸集咿唔揣摩,仿拟句样,推敲声律,琢磨起承转合,浸淫沾溉,居然成章。初学诗感觉难,学到一定程度感觉更难。为了表达心灵的声音,常九转回肠,苦思冥想,常因选一字而绞尽脑汁。越难写,又越想写,绝句、律诗、长短句,都尝试写了一些。2013年,出版了第一本诗集《变鲁集》。

2004年,与王朝闻、沈鹏先生切磋书法

当然,我最大的爱好还是书法,无论多忙,我一直坚持练习,一直坚持临帖,坚持用毛笔书写日记、书信、文稿。莫言兄说我是生活在城市的乡下人,用毛笔写字的现代人。的确,多年来我已养成了毛笔书写的习惯,或者说毛笔书写早已成为我日常生活的重要组成部分。学书法和编杂志、搞研究、带学生、写诗词共同编织了我的生活之网,丰富了我的艺术人生。单从书法而言,我不能专力于此,似乎是其短,但编辑工作、研究工作、教学工作、诗词写作和书法创作综合在一起,又能促进书法的学习和提高。编辑《美术观察》促使我以观察家的眼光审视包括书法在内的美术现象,以美术家的眼光审视大千世界,使我视野开阔,见识增长。研究学术课题,促使我对包括书法在内的研究对象进行深入思考。如对古代书画理论的研究,使我对古代书法的评价标准、创作要求有了较深的认识,对古代书法家艺术成就和特色的研究,促使我考虑自己书法潜力的挖掘和个性风格的确立。对现当代书法现象的研究,使我在知己知彼的同时,进一步明确了创作上的探索目标和使命。研究生教学使我得力于教学相长,帮助学生提高的过程其实也是自己提高的过程,与学生相互切磋时,受到了很多启发。而学诗对学书的帮助更大。诗法的平仄格律、抑扬顿挫、起承转合、节奏意韵与书法的笔法章法、执使转用、轻重缓急、开合提按有相通处。对一个书家而言,学诗非常重要,字为骨、诗为魂、诗魂亦书魂。学诗虽难,对我学书却有很大的促进作用。在学习的过程中,二者又是结合在一起的,我书写我诗,我诗写我心,诗书合一,共写我心。近年来的切身体会是,学术研究与艺术实践、教书育人与自我提高、学诗与学书有着相辅相成、相互促进的关系,都可以彻底打通融合无间,使我越来越认识到,缺乏理论思考和学问修养,不可能成为杰出的书法家,同样,没有创作实践的切身体会,也很难成为出色的理论家。关于“学”和“艺”的关系,我曾概括为:“非学无以广其艺,非艺无以尽其学。二者并行不悖,犹舟之双楫,鸟之双翼,因应相从,交互为用。”我认为从艺不能单打一,应该学艺相成。持艺舟双楫,求学艺相成,正是我近年来的生活常态。

章草的再造

时光匆匆,感觉“天命”刚过,转眼就到“耳顺”,六十一甲子,甲子即将重逢,深深地感到“为人不易,为艺实难”。做真正的人,把真性情表现出来不容易,仍需要修身养性,需要不断完善自身。而为艺亦感觉愈来愈难,书法已练了几十年,也有了一点成绩,得到了王朝闻、冯其庸、王学仲、王伯敏、沈鹏、薛永年等前辈的肯定,也有了一点虚名,但下一步再往上走,已感到有些艰难。说真心话,对书法我比较敏感,也比较自信,从小就感觉和书法亲近,已发现书法和自己生命中最核心的地方最本质的地方很近,也已感觉到书法最适合表现真实的心、真实的性情。且经过多种书体的练习,发现章草这一古老的书体最适合表达自己的心性。但在爬坡攀登的过程中,环顾前人留下的一座座山峰,又发现真要卓然自立于其间,难矣!

2006年,与妻子江继兰在女儿北京大学毕业时合影

愈难,则愈想攀登,愈想对古老的章草进行再造。两千多年前,唱着大风歌的汉代人创造了章草书法,此后章草书法有兴有衰,流传有绪。到了唱响民族复兴文化复兴之歌的今天,如何让古老的章草重新焕发生机是时代的课题,作为一个多年从事章草书法的研习者又应如何发挥自己的作用,是我近来经常思考的问题。以为章草的再造,应从以下几个方面着手:

在《美术观察》办公室

一是对考古新发现的章草书法资源进行系统的整理和研究。出土的汉魏简帛陶书法,可以说是一个五彩缤纷的世界。这个世界生动而杂乱,它们多来自民间,许多墨迹是章草定型前的产物,鲜活而少规范,在保留其鲜活性的前提下,需要从章草字形字法上加以甄别,把符合章草字形字法的进行系统归类,再进一步根据章草结构中的省笔、借笔、减笔、复笔、添笔的原则和变化的离与连、变在字中、变在左右、变在上下等变化的特点整理出一套规范的可借鉴的章草字法字形,是很重要的基础性工作。

二是对帖学章草和碑学章草两个系统进一步整合,推进风格流派的多样性。章草的发展过程中,出现了帖学章草和碑学章草两个系统,帖学章草书风清秀文隽,有书卷气。碑学章草书风雄强大气,古拙苍茫。到了今天,这两个系统仍有其自身发展空间,更重要的是两个系统的整合,在整合中进行新的创造。

三是开拓章草的新空间新境界。同属草书,章草与今草、狂草相比,结构严谨,法度森严。书法有法,要遵守法度,没有规矩不成方圆。那么规矩严密的章草还能开拓新空间吗?回答是当然可以。我们应该肯定前辈章草书家的成就,但更应看到,前辈并没有把书艺做尽做完,还有许多方面可以探索。比如章草的整体气韵是可以再加强的。固然章草有字字独立的特点,应该遵守,但字字独立不等于字字孤立,也不等同于字字大小相同。今天的章草可以在气韵生动、韵律节奏的变化上进一步探索,开拓新的空间。

至于我本人的章草,尚苦拘墟,未脱繁缛,还在探索变化阶段。在今后的岁月中,力求学而不厌,努力在墨海中立定精神,笔锋下决出生活,尺幅上换去毛骨,混沌里放出光明。继续用书法表现生命中最核心、心灵深处最向往的境界,用管锥写天画地,意与笔会,情因墨宣。用银钩铁画,发玉振金声,挥写内心所向往的雄浑苍茫高古真淳之境。前人已探索过的,如小字章草、竹帛章草,仍需要继续探索,重新发现。前人没探索的大字章草、摩崖章草,更需要去开拓。愿以吾生之顺臾,随艺道之无涯,写心灵之所想,探翰墨之奥妙。

责任编辑/胡仰曦