梁思成:宗匠一意

文刘 托 王颢霖 谢宛鹿

一

当我执笔凝思的时候,一个童年的回忆又突然出现在我眼前,那可能是明治末年或大正初年的事了。我随同父母到奈良游览,正遇上某佛寺在重建大殿。父母曾以一圆的香资,让我在那次修建中的一块瓦上写下了我的名字。半个多世纪过去了,我童年的绵绵心意还同那片瓦一样留在日本。——梁思成

梁思成出生在1901年4月的东京。其父梁启超,此时因“戊戌政变”被清政府通缉而流亡日本,童年的梁思成,随父母搬迁至横滨和神户附近的须磨,在父亲的双涛园中长大。美丽的日本与和蔼善良的日本人民,幼稚园与小学的师长,须磨海滨教会他游泳的渔人,还有一起嬉戏的小玩伴,组成了梁思成欢乐的童年。游泳爬山,骑车踢球,田间花草,毛虫蚂蚱,都是令人盎然的趣味。成年后的梁思成仍记得孩童时的顽皮:“气温不上升到80华氏度(27℃),母亲无论如何都不允许去游泳,可是温度计怎么也升不上来。于是,我就偷偷地又是吹气,又是用手摩擦温度计,好不容易把温度升到了80度(27℃)的刻度上,想如此骗过母亲,雀跃地奔向大海。然而,这种小伎俩最终还是被母亲识破。”

乐园中的顽童也要读书的,身为父亲的梁启超,对孩子们有着无微不至的关怀与丰富严谨的教育。他曾在家书中写道:“你们须知你爹爹是最富于情感的人,对于你们的爱情,十二分热烈。”任公之言凿凿,在他所留下的四百多封家书中,满载着为父的细致与悉心,正是梁启超那丰厚又不失风趣的家学,滋养着成长中的梁思成,也为梁思成的国学打下了坚实的基础。

辛亥革命后,11岁的梁思成随父亲回到祖国,并于1915年,进入清华学堂的公派留美预科班。此时的梁思成是校园里飞扬的少年,既做美术编辑,也任管弦乐队队长,还获过校运动会的跳高冠军。许是因着父亲的熏陶,此时的梁思成除了展露他对艺术的热爱与才华外,也给同学们留下了具有“冷静而敏捷政治头脑”的印象。1919年五四运动爆发,他参与清华学生运动,是“爱国十人团”和“义勇军”中的中坚分子。

二

当时妈妈年仅14岁,正在培华女子中学学习,爹爹17岁,是清华学堂的学生……爹爹后来说,特别令他心动的是,这小姑娘起身告辞时轻快地将裙子一甩便翩然转身而去的那种飘洒。——梁再冰

1919年的一天,梁思成与林徽因相识于梁启超的书房。

1906年,梁启超与孩子们在日本 (左一为梁思成)

两位年轻人大约不会料知,二人的故事将会辗转至20世纪乃至21世纪的今天,仍演绎于如此多人的笔下。1924年6月,梁思成与林徽因结伴前往美国宾夕法尼亚大学,梁思成就读于建筑系,“看到欧洲各国对本国的古建筑已有系统的整理和研究,并写出了本国的建筑史。唯独中国,这个东方古国,却没有自己的建筑史”,这使梁思成生发了写一部中国建筑史的念想。

青年时的梁思成、林徽因与好友

其间,父亲梁启超特地给梁思成寄来一本书,这是一本由朱启钤先生在江南图书馆新近寻得之《营造法式》的重印本,由宋崇宁年间的将作监李诫修编,可以说是北宋政府颁布的建筑营造规范。梁启超在把它寄给儿子前,也细细阅读了这本书,并随书附信道:“一千年前有此杰作,可为吾文化之光宠也已。”收到此书的梁思成立即开卷,而在一阵欣喜后,痛苦和失望随之而来——面对生涩的《营造法式》,有如“天书”一般,百思不得其解,这使梁思成研究中国建筑历史、编写《中国建筑史》的想法更加笃定。

三

建筑师的知识要广博,要有哲学家的头脑,社会学家的眼光,工程师的精确与实践,心理学家的敏感,文学家的洞察力,但最本质的他应当是一个具有文化修养的综合艺术家。——梁思成1928年3月,在梁林二人订婚之前,父亲梁启超就为这对夫妇婚后的蜜月之行做了详细的安排,他在给梁思成的信中写道:“你们最主要的目的是游南欧,从南欧折回俄京搭火车也不太经济,想省钱也需要多花钱。我替你们打算,到英国后折往瑞典……”婚礼之后的当月,梁思成和林徽因便按照梁启超的安排,很快启程,在欧洲游历了近半年。这是作为父亲的梁启超为新婚夫妇规划的一次极富意味的蜜月之行,开阔视野的同时,也使二人所学与实际相合求得增进,沿途遍览欧洲大小建筑、风光人情。梁思成更是发挥其擅于绘画的优势,绘制了许多细腻生动的速写和水彩画。

1928年,梁思成、林徽因在加拿大成婚

在新婚夫妇游览欧洲的同时,梁启超已开始筹谋梁思成回国后的工作。当他得知国立东北大学欲筹建建筑系,果断地替儿子接下了东北大学的聘书。梁林二人结束欧洲旅途,便奔赴沈阳,开始了“筚路蓝缕,以启山林”的时代,二人如春燕衔泥,从筹划到授业,系内事务一应照顾。同时,梁思成邀请了他在宾夕法尼亚大学的同学陈植、童和蔡方荫等人,先后来到东北大学任职。从1929年到1930年,建筑系的工作渐趋成效。但与此同时,东北时局不稳,加之辛劳,使林徽因患病,而东北寒冷的气候也容易加剧林徽因的病情。因此,在1930年底,梁思成把林徽因和林徽因的母亲,以及刚出生不久的女儿梁再冰一起安置在北京东总布胡同三号,自己也于1931年学期结束,离开了东北大学。九一八事变后,建筑系的老师中只有沈阳当地的童仍在坚守,随后东北大学建筑系被迫南渡。1932 年7月,建筑系的第一届学生在童先生的竭力主持下如期毕业,这是中国人自己培养的第一批建筑学人才,也是梁思成等人倾注满腔心血的结晶。在他们毕业前夕,由于梁思成无法亲自到场参与毕业典礼,于是他满怀真挚、拳拳深情地写下了《祝东北大学建筑系第一班毕业生》的贺信,在信中梁思成写道:“你们创造力产生的结果是什么,当然是‘建筑’。不只是建筑,我们换一句话说,可以说是‘文化的记录’——是历史,这又是我从前对你们屡次说厌了的话,又提起来,你们又要笑我说来说去都是这几句话。但是我还是要你们记着,尤其是我在建筑史研究者的立场上,觉得这一点是很重要的。几百年后,你我或如转了几次轮回,你我的作品,也许还供后人对民国廿一年中国情形研究的资料,如同我们现在研究希腊、罗马,汉、魏、隋、唐遗物一样。”

四

研究实物的主要目的,则是分析及比较冷静地探讨其工程艺术的价值,与历代作风手法的演变。知己知彼,温故知新,已有科学技术的建筑师增加了本国的学识和趣味,他们的创造力量自然会在不自觉中雄厚起来。这便是研究中国建筑的最大意义。——梁思成《为什么研究中国建筑》,1944

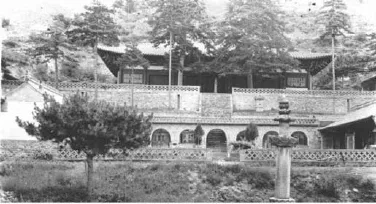

佛光寺历史照片

梁思成手绘佛光寺大殿

1931年,梁思成在离开沈阳前,接受了中国营造学社的邀请,担任法式部主任。营造学社的创始人朱启钤,曾任北洋政府的官员,是一位富有情怀的博采之人。1929年他自筹资金,建立了中国营造学社,组织多方专家学者,系统研究中国传统营造。他邀请梁思成担任法式部主任,源于二人都想要“破解”《营造法式》中的难解之处。梁思成表示,要弄懂《营造法式》,“非作遗物之实地调查测绘不可”,这是他接受西方建筑学教育而得出的切实可行的方法。

1932年春,梁思成从北京鼓楼展出的一张风景照片上,发现了蓟县独乐寺巨大而独特的斗,认为独乐寺应是宋元之前的建筑,于是与学社成员前往蓟县,开启了营造学社的首次田野考察,并最终确定独乐寺是一座辽代建筑。自此,梁思成与学社成员先后调查了祖国诸多省份的古建遗构:1932年6月,前往河北宝坻县调查广济寺三大士殿;1933年3月,前往河北正定县调查隆兴寺及其他古建筑;1933年9月,调查了山西大同上下华严寺、善化寺、云冈石窟,以及应县木塔和浑源县的悬空寺;1933年11月,再次前往河北,调查河北赵县的赵州桥;1934 年8月,调查了山西晋中地区13个县的古建筑;1934年10月,调查了浙江省6个县的古建筑;1935年2月,考察山东曲阜孔庙并精心制定了修葺计划;1936年冬,再次前往山西和陕西,调查了部分县市的古建筑;1937年6月,第三次前往山西和陕西调查了10多个县的古建筑。紧锣密鼓般的考察之间,梁思成对许多考察都撰写了详细的调查报告和记录,如《云冈石窟中所表现的北魏建筑》《赵县大石桥即安济桥》《晋汾古建筑预查纪略》《曲阜孔庙之建筑及其修葺计划》《杭州六和塔复原状计划》和《浙江杭县闸口白塔及灵隐寺双石塔》等。

在学社探索中国古代建筑的初始阶段,面对千年前的建筑,没有任何资料或数据可以参考,而散落于祖国各地的古建遗构,大多位于偏远的村落郊野。梁思成在日记中写道:“暴雨骤至,下马步行,身无寸缕之干终日奔波,仅得馒头三枚,人各一,晚间又为臭虫蚊虫所攻,不能安枕尤为痛苦。”据梁思成的助手莫宗江回忆,他们找到应县木塔后,“九层重叠,我们硬是一层一层,一根柱,一檩梁,一个斗一个斗的测。最后把几千根的梁架斗都测完了。当我们上到塔顶时已感到呼呼的大风仿佛要把人刮下去,但塔刹还有十多米高,唯一的办法是攀住塔刹下垂的铁链上去,但是这九百年前的铁链,谁知道它是否已锈蚀断裂,令人望而生畏。但梁先生硬是双脚悬空地攀了上去”。

1937年,梁思成在五台山佛光寺

自1932年到1937年初,梁思成及学社成员已考察了全国137个县市的1823座古建筑。可是,他们仍没有发现一直期望的唐代木结构建筑。日本学者甚至断言,中国已经不存在唐代的木构建筑,要看唐代建筑,只能到日本的奈良。但梁思成相信中国境内一定有唐代建筑的存在,只是人们没有发现它。一次偶然中,梁思成看到了法国汉学家伯希和所写的《敦煌石窟图录》,书中拍摄的61号洞中有一幅唐代壁画《五台山图》,其中有一幅叫《大佛光之寺》的壁画。循着些许线索,梁思成又在北平图书馆查阅到了有关大佛光之寺的资料:五台山《清凉山志》记载,佛光寺始建于北魏,唐武宗灭佛时被毁,12年后佛光寺重建。梁思成等人遂决定前往五台山。1937年6月26日,梁思成一行来到台怀镇西南两百余公里的豆村,发现了坐落在绵绵山路间的佛光寺。面对近在咫尺的佛光寺,梁思成被那层层交叠而又宏大雄伟的斗震撼。大殿的梁架、藻井以及雕花的柱础都显示了其晚唐时期的特征。为了确认佛光寺是否是唐代建筑,梁思成等人经过三天的查勘,终于通过大梁上发现的字迹而确认佛光寺建造于唐大中十一年(857年)。这一重大发现,令众人欣喜万分,梁思成在日记中写道:“当时夕阳西下,映得整个庭院都放出光芒。远山看景美极了,这是我从事古建筑调查以来最快乐的一天!”

在对遗构进行考察的同时,梁思成首先对朱启钤多年来搜集的关于营造类的抄本进行了系统的整理和研究。为了弄懂书中内容,梁思成虚心地向当年故宫的老匠人请教,并参照故宫实物一一对照,许多不解的名词,都是通过老匠师在故宫内指认和详细解释后才弄明白的。在初步掌握了传统营造的资料后,梁思成决定,先注解距当时年代较近的清工部《工程做法则例》。这本书是清雍正十二年(1734年),由清代工部颁布的工程做法,距当时仅200年,保存的建筑实物众多,特别是故宫近在咫尺,更是注解这部书的最好参照。1932年3月,《清式营造则例》脱稿,是一本以现代科学观点和方法总结中国古代建筑构造做法的读物。

五

李约瑟教授刚来过这里,吃了炸鸭子,已经走了。开始时人们打赌说李教授在李庄时根本不会笑。我承认李庄不是一个会让客人过度兴奋的地方,但我们还是有理由期待一个在战争时期不辞辛苦地为了他所热爱的中国早期科学而来到中国的人会笑一笑。——林徽因与费慰梅的通信

1937年卢沟桥事变后,梁思成一家匆忙踏上流亡之路,9月5日凌晨,全家仓促离开北京。历经四个多月的颠沛流离后,终于在1938年1月中旬到达昆明。困病交加的梁思成依然想着如何开展野外古建调查的事宜。在重新争取到中美庚款基金会的支持后,他便组织随后来到昆明的学社成员莫宗江、陈达明和刘致平等人,对昆明周边的古建筑进行调查。1940年11月底,迫于战争威胁,梁思成全家不得不与营造学社同仁迁至四川李庄。到达李庄安顿下来不久,林徽因就因为旅途劳累导致肺结核病复发,病势凶猛,经久不愈,梁思成因此学会了给林徽因打针。梁思成的弟弟梁思永到李庄后肺病也复发了,病情与林徽因相似。梁思成心急如焚,在操劳中他自己的体质也明显下降了,虽然才40多岁,但背已经驼得很厉害,精力也大不如从前。他不仅要管理学社的一应事务,也要处理家务,并且要照顾生病的林徽因和弟弟。除了繁忙,梁思成还要面对贫困的压力。李庄物资匮乏,为了保证药品的持续和日常的饮食,梁思成只得到宜宾去典当衣物、派克金笔和手表,换回两条草鱼。即使如此,夫妇二人仍然不改其乐观豁达的生活态度。梁思成幽默地对林徽因说:“把这派克笔清炖了吧,这块金表拿来红烧。”

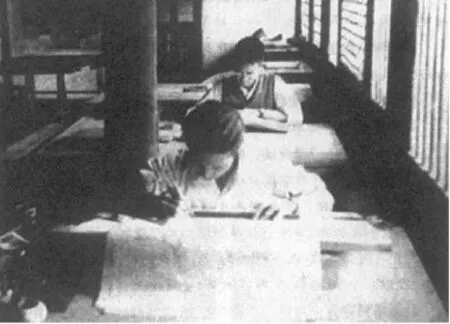

李庄时的营造学社(后者为梁思成)

在李庄的日子里,梁思成除了对宜宾周边部分古建筑进行测绘之外,他把主要精力都用在了研究《营造法式》和撰写《中国建筑史》上。1940年底,梁思成开始对《营造法式》进行系统而具体的“注释”工作。此时的梁思成,有了以往校勘《营造法式》版本和文字的基础,以及成功“翻译”了清工部《工程做法则例》的经验,更有历时多年实地考察诸多古建筑的资料,特别是对唐、宋、辽、金现存实物木构建筑的深入研究。梁思成决定采取先“图解”后“文解”的方法,对《营造法式》进行系统的“翻译”和“注释”。在“图解”工作中,梁思成要求自己及参与这一工作的莫宗江和罗哲文两位助手,“必须体现在对个别构件到建筑整体的结构方法和形象上,必须用现代科学的投影几何的画法,用准确的比例尺,并附加等角投影或透视的画法表现出来”。梁思成认为这种绘图的工作“有助于对‘法式’文字的进一步理解,并且可以暴露其中可能存在的问题”。梁思成带领两名助手除了把《营造法式》中“不准确、不易看清楚的图样‘翻译’成现代通用的‘工程化’”之外,他们还对其中“文字虽写得足够清楚、具体而没有图”的内容,“也酌量予以补充”或“尽可能用适当的实物照片予以说明”。

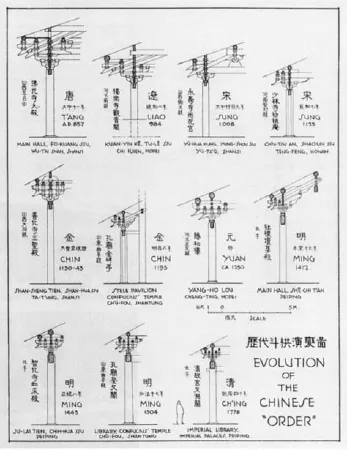

梁思成手绘《图像中国建筑史》

在“文解”的过程中,梁思成将工作分为两个部分,“首先是将全书加标点符号”,以便读者在阅读时,“能毫不费力地读断句”;其次是“尽可能地加以注释”,对于一些难以读懂的部分,翻译成现代汉语,并在文字的注释中加入小插图或实物照片“给予读者以形象的解释”。到了1945年抗日战争胜利前夕,梁思成带领两名助手已经完成了“壕寨制度”、“石作制度”和“大木作制度”等图样,以及部分文字的注释工作。除了中文本的《中国建筑史》外,梁思成为了将中国伟大的建筑艺术介绍给全世界人民,在1943年,还用英文撰写了《图像中国建筑史》,并委托好友费正清和费慰梅夫妇制作微缩胶片和校对文字,准备在美国出版发行。

梁思成与学生们

1945年8月,历时八年的抗日战争胜利,对于蛰居李庄五年之久的学人们来说,实在是一个令人无比兴奋的好消息。此时的梁思成,受梅贻琦聘之为清华大学营建系主任。1946年7月底,全家回到了思念已久的北京。梁思成邀请了他在重庆时的助手吴良镛来清华执教。他还为建筑系挑选了他在李庄时的三位助手——刘致平、莫宗江、罗哲文,他们都为初创的清华大学建筑系做出了自己的贡献。新创建的营建系将属于理工科的建筑学与社会科学和文科结合起来,重视对学生进行史学知识的培养,讲求建筑艺术理论与建筑创作实践的紧密结合。梁思成所进行的这一系列的建筑教育方法,不仅是他一生中建筑教育思想最为活跃的时期,也体现了他对建筑学科发展方向的准确把握。1956年,梁思成付诸心血多年的《营造法式注释》(上卷)出版,从此《营造法式》不再是无人能识的天书。

六

如果世界上艺术精华,没有客观价值标准来保护,恐怕十之八九均会被后人权势易主之时,或趣味改向之时,毁损无余。一个东方老国的城市,在建筑上,如果完全失掉自己的艺术特性,在文化表现及观瞻方面都是大可痛心的。——梁思成《为什么研究中国建筑》,1944

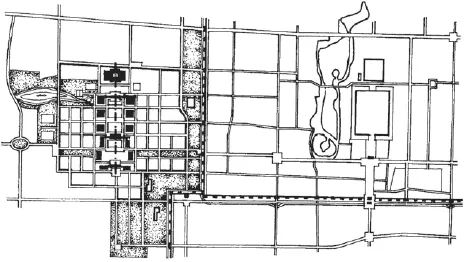

梁陈方案(左侧为梁思成与陈占祥所规划的新行政区所在)

1949年,梁思成被任命为北平都市计划委员会的副主任。当时,中央领导曾委托他组织清华营建系师生对北京城的规划进行研究。梁思成将他的一些见解发表在报刊上,他的城市规划观点包含很多先进的内容,其中最重要的是1950年他和陈占祥共同提出的《关于中央人民政府行政区中心区位置的建议》,即“梁陈方案”。他们建议“展拓旧城与西郊新市区之间地区建立新中心”作为首都行政中心区域,这样就可以形成两个市中心:一个旧城的中心,一个政府行政区中心。梁思成认为,这一新方案既可以达到保护北京历史名城的目的,又与首都即将开始的大规模建设相衔接。《建议》中所规划的北京城,是一个多中心的城市,避免了旧城大规模的拆迁,也免除了城市单一中心所带来的负担。但是时隔不久,这一建议却被苏联专家否定。

虽然新方案备受指责,可是梁思成并没有放弃,既然全面保卫北京旧城已无可能,也要“退而求其次”,即对已经不可阻止地进入了旧城的新建筑,通过规划的方式予以合理安排,最终减少对北京旧城整体布局和文物古建筑的损坏。他冷静地思忖调整方案中尚可完善之处,如原方案虽突出了新行政中心的规划,但没有注意到旧城区中心的改建的可能性。为此,梁思成又和陈占祥等着手研究以天安门为中心的皇城周围规划,以此作为方案的补充。但由于当时正处于批判“梁陈方案”的不利形势,梁思成始终没有公开这一补充规划方案。

1953年,北京市开始酝酿拆除牌楼。时任北京市副市长的吴晗担负起了解释和计划拆除的任务。不可避免的,梁思成与吴晗发生了激烈的争论。梁思成认为,城门、牌楼、牌坊等是构成北京城古老街道的独特景观,城门是主要街道的对景,重重牌坊、牌楼把单调笔直的街道变成了有序的、丰富的空间。“在城市街心如能保存古老堂皇的楼宇,夹道的树荫,衙署的前庭或优美的牌坊,比较用洋灰建造卑小简陋的外国式喷水池或纪念碑实在合乎中国的身份,壮美得多。”这与西方都市街道中雕塑、凯旋门和方尖碑等有着同样的效果,是街市中美丽的点缀与标志物,可以“聪明的应用”。林徽因也曾拖着病体哑着喉咙,去找当时的市委领导辩说:“你们拆的是具有八百年历史的真古董,将来,你们迟早会后悔,那个时候你们要盖的就是假古董!”物换星移,几度春秋,如若“梁陈方案”得以实施,今日的北京定会使西安、平遥古城相形见绌,新旧马德里也只能望其项背。

北京旧城城墙/老北京西四牌楼

七

登山一马当先,岂敢冒充少年?只因恐怕落后,所以拼命向前。——梁思成《登桂林叠彩山》,1961

1972年1月9日,梁思成逝世。

两千年前,孟子曾说:“昔者曾子谓子襄曰:‘子好勇乎?吾尝闻大勇于夫子矣。自反而不缩,虽褐宽博,吾不惴焉;自反而缩,虽千万人,吾往矣。’”身为知识分子的情怀,总使梁思成肩负对中国建筑历史的使命感,这是他对这片土地的热爱、责任。他是为中国古建筑文化醉心的理想者,为建筑遗存执殳的前行者,更是中国古代建筑历史的讲述者,中国建筑史研究与探索道路的开创者。梁思成的一生,以极大的热忱倾注于中国古代建筑的研究,建立了中国的建筑学科体系,将此前一直处于混沌状态的中国古代建筑,以科学系统的研究方法成其清晰的面貌,使这样一种传统的匠作艺术,进入国际视野,进入到世界建筑的体系。

责任编辑/斯 日