——塘栖姚上达人生小记(五)

文 蒋豫生

我在几年前撰写《塘栖旧事》一书时,为了解镇上几家旺族的情况,经何勤伟先生(因在兄妹中排行第七,大家都叫他:“阿七”)的推荐介绍,认识了在杭城安享晚年的塘栖同乡姚上达老先生,几年来多有交往。有人说,整个20世纪是中国最为动荡、变化最大的百年。我以为这位老人丰富、曲折、漫长的一生,能对此有所印证,值得记述。

第三阶段(1970 — )

复员回杭

1970年初夏,上达一家三口重又打点行李,回到杭州。此时,上达54虚岁,身体不错,脑子更好使。我看到一张上达留着的当年总字431部队革委会开给他的便条,上方照例是“最高指示”:领导我们事业的核心力量是中国共产党,指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。台头是——上级及有关车站负责同志:我部姚上达同志,响应伟大领袖毛主席“广大干部下放劳动”的号召,复员回浙江省杭州市,参加祖国的社会主义革命和社会主义建设,途经金华等地。请准予办理托运手续(同行的有两人)。后面的日期是: 一九七O年六月十日。据说,当时全国有数万军人因各种原因如上达这样被复员。与他一起安排在杭州味精厂的有28位来自各部队的复员官兵。工厂在望江门外的钱塘江边,如今那里附近建了钱江三桥,一派现代大都市景象,当年那里离城区颇远,还没通公交车。

上达被定为五级工,每月工资五十多元。每天去那边上班下班,现在回忆,说不清都做了些什么事情。最值得一提的大概要算有一次,厂里给他一个任务,要求用电离的方法将味精提炼出来。此举有一定难度,上达和几个同事经过努力,中试完成了,后来成为生产流程中的一道工序。其余的几乎乏善可陈。

离开部队时,根据当时的复员政策,各种费用加起来,总共给了上达七千多元。这在20世纪70年代初可是一个不得了的数字,就是到粉碎“四人帮”、改革开放十多年后,“万元户”还被众人艳羡。

初到杭州,上达先是住在劳动路省军区招待所,后来住过外甥家。二妹有同事在房管所工作,经要求拿到房卡,上达一家搬进了拱墅区的红石板巷,两室一厅。

上达的专长是无线电,对化工实在兴趣不大。在味精厂勉强待了两三年后,就不想再去了。有点岁数的人,找点病假理由总是有的,于是,请了长病假,每月拿三十多元的病假工资。

上达觉得自己还不老,身体也不错,他要干自己想干的、能干的工作。于是,“病假”期间,上达四处联系奔走,讨要工作。他很想回原先的学校——北京铁道学院,即动身去了北京。刚进校门,突然有个很年轻的声音从背后喊他“姚老师!”上达转身,见是个陌生的小伙子,正纳闷着,那人说:“我认得您的,当年我爷爷在这里管传达室时,我经常来玩的。爷爷曾指着您说:‘姚老师很有本事的,做人要学他!’现在,我也来这里看门了,想不到今天能碰上您……”欣喜之情溢于言表。上达进去转了转,学院里的领导都是陌生面孔,原先熟悉的同事大都已经不在那里了。之后上达去浙江电视台问过,愿意要他。他甚至还走进过中央电视台的大门……可是,他只是个人联系,没有组织介绍信,更没有人事档案,鉴于这样的情况,愿意接收他的单位都只能表示爱莫能助。

早前,个人的档案非常重要,也非常神秘,那是要跟着你一辈子,影响你的入团入党、提拔使用,以及调动等事关个人前途和命运的东西,而且你也永远无法知晓那里面究竟放了点什么。所以,“文革”初始起来造反的人中,那些平时有过这样那样的问题错误,或者有过什么处分的人,冲击单位档案室查找“黑材料”的时候,多是抢先将自己的那袋东西拿到手。那是他们起劲“造反”的原动力。

父子公厕重逢

回到杭城后,上达为工作、为住房、为申诉四处奔走,可是有一个地方——武林路15号,他早就想去也早就该去,却在好长一段时日内始终没有成行。那里生活着已经年迈,前几年又为自己之事受连累遭批斗吃了不少苦头的双亲。父子同城,互不往来,不光自己不去,也不让妻儿前往。上达压抑着,纠结着,不敢见自己的父亲,或许心里有羞愧、有怨怼、有责怪,或许前后囚禁在两个“139”号里写的哪份交待材料中,自己曾有过“与反革命的父亲划清界线”之类的表述与态度,或许……反正,哪都可去都能去都敢去,双腿就是无法朝那处熟悉的寻常民居迈动。

这里需要提及杭城的一座公厕。

20世纪六七十年代,杭州城区的范围不大,居民也不算多,街头的公厕更少。不过,有两座公厕为大家所熟知:一座在西湖边一公园转角的马路对过,10路公交车起点站近旁,面积不大,设施简陋,因位置的缘故去的人特多。另一座在华侨饭店斜对面的六公园内,靠近马路。那是一座面积不小的圆环形建筑,宽大敞亮卫生,印象中外墙被刷成淡绿色,该是当年杭州城里条件设施与维护最好的一座公厕。由于所处位置与条件,本地的和外来的许多人都喜欢去那儿方便。我每回来杭州,有机会也常前往。这里我要说到的就是这座公厕。

那一天,上达路过六公园,内急,踅进这幢淡绿色建筑,便后正欲出门,竟与十多年未曾见面的父亲少鲁不期而遇。

中国历史上曾有“黄泉路上母子相见”的典故,令人唏嘘不已。然现实版的父子公厕重逢,却在那个荒唐年月的西子湖畔真实发生,让人欲哭无泪。

还是弟弟仲达告诉我这个情节,我特地去问了姚老先生。他说,那时自己方便了刚要出去,迎面碰上进门的父亲。父亲脱口说:“哦,是侬啊!”他只略点了一下头,站了几秒钟后即拔腿走人。他告诉我,他是怕有人看见了,说他仍旧与“反革命”老子纠缠不清,立场不稳。他还想着自己的前途,儿子铁成的前途,甚至企盼哪一天会重新让他再去搞两弹的研究。当时我听了,无语,只觉得心里堵。

对父亲而言,面前这个自小被祖母宠爱,曾被自己嫌憎,后又很令自己和家族骄傲与荣耀的儿子,却因了自己之故,身陷囹圄,远去内地,尽毁前程。自从1958年离开儿子回杭后的十多年间发生的种种,无不让为父为母的担惊受怕,自责愧疚,“交关对勿起”,日日在受着精神的煎熬。虽然,他早从两女儿的通信中得知儿子已过早地“叶落归根”,并知道所住地址,实在是放不下这张老脸前往,更惧怕再给儿子平添祸端,即便两老是那样地想着全家团圆,尤其是想看看已经长高长大了的宝贝孙子。

儿子已五十大几,老子更已七老八十。那一刻,两个中国大男人老男人就这么在厕所内面对面站着,四目互视,心中虽有万千话语,却难于言表,相对无语,旁人甚至读不出他们脸上的表情。

申诉与平反

早先,一味强调突出政治,复员回家的上达对压在自己身上的“重大政治历史问题”这个沉重包袱,无法安心。“梦里头也会感到难过煞!”他说。他觉得,当年在保密单位被判“泄密罪”时,组织上对他的过去,已经作过详细调查,军事法院宣布他是“一般历史问题”,因此,对于后来组织上定的结论“重大政治历史问题”,他不服,要翻过来,他有底气。

因此,在四处写信、上门讨要工作的同时,他更着力向上级组织提出申诉。雷达技校没有了,但通信兵部还在,此外,总参谋部、总政治部、国防科工委、中共中央、国务院他都频频去信,甚至每位中央政治局常委,他也一人给上一封信。

当时,“文革”还未结束,那个年月好像还没用上复印机,需要抄写多份东西时,大家习惯使用专门的蓝紫色复写纸衬在纸张下面,一次可复写三四份。为表示郑重与诚恳,上达从不用复写纸,而是一字一字、一份一份地认真抄写。他告诉我:“邮票用脱木佬佬。”每每将申诉信投入信箱,心里便多一份希望。我知道,人是在希望中生活的。

经多次申诉,1975年底,上级决定将姚上达“由原复员地方工作,改为退休安置”,享受正师级待遇,补发了工资,还发了一套军装:大衣、棉衣、单衣、球衣球裤、鞋……等到粉碎“四人帮”,全国上下拨乱反正,1979年春,上达终于等来了组织上对他的平反决定,是由中共通信工程学院委员会作出的。《决定》说:

在无产阶级文化大革命中,由于林彪、“四人帮”反革命修正主义路线的影响,对姚上达同志在解放前的一般历史问题,一九六O年本已交待,又错误的做为“特务分子”批斗、扒掉领章帽徽、关押、抄家。后经通信兵党委一九七O年二月十七日通党字45号批复:“决定对姚上达的问题,作重大政治历史问题处理,免予处分,回乡生产。”一九七四年六月复查,修改结论,维持原批复。一九七五年十二月二十四日总参通信部政治部决定“由原复员地方工作,改为退休安置”。现经再次复查,决定撤销部队组织在文化大革命中对其所做的结论和批复。

为了进一步落实党的政策,根据总参通信部党委指示,经研究认为对姚上达同志政历问题公开平反,强加给他的“军统特务分子”的政治帽子,是诬蔑不实之词,予以推倒,恢复名誉。并按中央军委(75)43号文件规定做好清理档案工作。

中共通信工程学院委员会

一九七九年三月五日

“质量子”论文

都说人生苦短。上达是个闲不住的人,他不愿意就这么闲在那里,荒废自己宝贵的光阴。泡着“病假”,待在简陋的家里,除了求职,除了申诉,他所能做的,就是继续那篇自己已花了大量心血的关于“质量子”的论文的深入探研。上达在家中用笔用小计算机一遍遍一步步推算求证,计算机上的位数常常不够用,只能用笔在纸上演算,一算就是一大片,用过的草稿堆得老高老高,最后只能陆续论斤卖掉。出力他不怕,但做这样的探研,家里的设施条件太简陋了,他需要有人有单位重视与支持,提供必要的研究条件,因此,不得不四处写信求助。

我见到几份上达的求助推荐信的底稿,及部分回函。其中有前文中提到的当年他写给驻雷达技校工宣队负责同志要求转报的信,以及中科院物理所表示该所不从事这方面的研究而转给原子能研究所的回函等。

上达1970年初夏复员回到杭州,进了味精厂。在这年10月13日的《参考消息》上他看到一则消息:“苏发现适合所有已知基本粒子的相同公式。”这则苏联作为重大发现的新闻说的,正是自己的研究领域,并早有发现。此事又激发他提笔给国家科委去函。函件顶部是最高指示:“中国应当对于人类有较大的贡献。”函文说:“1964年我怀着把毛泽东思想伟大红旗插向自然科学研究领域中去的愿望,动手写了一篇题为《论电子辩证性质》的文章。1968年冬,我为了响应向党的九大献礼的号召,从上述这篇文章中整理出一份约一万字的摘要:《关于基本粒子质量谱的几点初步意见》,并将研究所得的理论值和实验资料核对,结果二者符合得比较好。已经把基本粒子的质量规律概括成一张与化学中的元素周期表相类似的表。这张表中预知了尚未发现的基本粒子的存在,以及它们的质量子属性……”信后附录《参考消息》上的那则消息。

在另一份报告中,上达甚至阐明:

在学习无产阶级专政的理论运动中,我在北方交通大学(注:北京铁道学院后改的校名)的支持下,在1969年那篇文章所提出的三点构思的基础上,参考了中国科学院、北京大学物理系一些同志的意见进行了补充和修改,现在,1969年所提出的三点构思之一 ——《基本粒子磁矩的g因子的由来与概念》一文已经脱稿,计算与实验资料核对是相符的。

为了为伟大的领袖毛主席争光,为伟大的社会主义祖国争光,根据1963年11月3日发布的《发明奖励条例》第三章:“申报和审查”、第九条的规定的申报手续,请求对该文进行审定。我声明:如果文章中的论点得到肯定,我放弃一切规定的奖励,唯一的希望是能够得到继续进一步对这个为毛主席所关心的科研课题进行研究的机会。

或许对方正忙于“文革”,无暇顾及,或许觉得此事根本不屑回答,或许……总之,杳无音信。上达又投寄给当时的杭州市革委会,甚至浙江日报社,他们虽有回函,但所能做的,只能是转给有关大学和省科委,此后也便再无下文。

1975年底,上达又一次去信总参通信部党委,提出“我希望通信部党委继续支持我完成这项工作,给我创造必要的条件,使我能专心致志地把这项工作做好,为我国的科学技术和国防现代化竭尽绵薄。”

虽然,上达的自荐与呼吁没有得到认可与支持,那些年中他仍然在家中孜孜钻研,进行成千上万次的分析与演算,不肯丢手。后来,他的这篇研究论文,仅简略地收在杭州市老科技工作者协会编印的《2007年度学术年会论文集》中。

那次我去姚老先生家看望,因为手抖无法握笔,他提出让我帮他写封信给胡锦涛总书记,想让总书记批转有关部门,以引起重视。对于老人的这个请求,我并不感到突兀,也实在不忍回绝,便说,这样的事,还是麻烦总理吧。下面便是我为上达起的草稿:

敬爱的温总理:您好!

我叫姚上达,1918年生,浙江余杭人,1970年从部队退休,现居杭州。

今有一事,需要稍稍麻烦一下总理。

解放后,我一直从事无线电方面的教学和研究发明工作,早先在北京铁道学院工作时,曾是第一批抽调去从事国家导弹研制的人员之一。后因故调离。但是我对物理领域的研究一直很有兴趣。

经过几十年的辛苦探索,我对物质“质量子”问题有所发现。1969年,我曾将此研究成果寄给中科院物理所……此后,我一边研究,一边寻求与各有关单位的联系,希望能得到重视和支持,但去信均无实质性的回应。

如今,我早已到了耄耋之年,身体状况已是今天不知道明天了。我认为这项研究,对国家对社会还是有用的有益的。为了不使此花了几十年心血的东西束之高阁,今特写信给您,望总理能在百忙中抽空一阅,并批转有关部门和单位,要求给予重视。

谢谢总理!

姚上达

2009.3.25

为了便于寄达,我还特地请在北京工作的朋友,找来了国务院办公厅的具体地址与邮编,只是,有关的附件需要老先生自己动手,他让我看的这个研究课题的东西,那么多深奥的公式、数据及阐述,直让我这个老本科生如坠入云雾之中犯晕。遗憾的是那时他已难以完成论文的缩简,因此,此信至今仍是草稿。

常有人表白,自己只关心事情的过程,不关心事情的结果。上达不是这样,他关心的巴望的是事情的结果,那是他离开导弹研制团队的后大半生中唯一的期望与抱负,那是他殚精竭虑耗费了许多许多心血的结晶。

上达曾在自己的诗选序中说:“一卷文章百首诗,未知此愿可能如。”如今,这卷“文章”仍尚待最后完成,或者说,正在等待最后的伯乐。

任市退休工程师协会理事长

上达找到了杭州市科协。这个部门的工作非常适合于一直寻求工作想做事的他,科协也非常需要像他这样的老科技工作者发挥余热。那里该是科技工作者们的“娘家”。不多久,上达便担任了科协下面的市退休工程师协会理事长。市科协在延安路上的老检阅楼,给了协会一间办公室,让大家落脚、开会、办事。担任协会理事长的那些年间,上达和同仁们一起,深入工矿企业,跑项目,搞技改,上新产品,帮助解决生产中的难题,花了不少力气,同时,也给协会创收了部分活动经费,让会员们过年过节可以聚个会,游个湖。

随着改革开放的进展,转眼到了1984、1985年。那是国家真正转入以经济工作为中心,全党全民一心搞发展,让经济尤其是工业经济振兴、腾飞最给力的开始。我个人也碰上机遇,被从基层工厂提拔到县经委主任的岗位上,数月后,又进了县常委班子。那几年间我们一方面搞改革,松绑放权扩大企业自主权,一方面大力发展乡镇企业,搞四个五个轮子一起转,争取资金,争取项目,争取人才,真是忙得不亦乐乎。发展工业需要人才,需要科技力量支撑。我还记得1985年,余杭县委县政府在上海衡山宾馆召开了一场规模不小的余杭籍在沪科技人员恳谈会,发动他们为家乡的经济发展出力。那场会,犹如就在眼前。

姚老先生告诉我,那年余杭县有人来杭州找到他,请他为家乡经济发展出力。上达自然乐意,带了县里的几位局级干部南下,去了一趟深圳与广州。

上达原先老单位一位熟悉的同事,去深圳办了一家电子厂,广州科学院也有上达先前的同事——也许该是那位当年想做他女婿的助手肖吧。上达与同行的希望他们来余杭投资项目,双方交谈甚欢,分别签了技术合作方面的协议。据说回来后,县里很满意。深圳的同事还希望上达能留在那里当总工,不过他知道自己已过了再去打拼的年龄,只能婉拒。

上达担任协会理事长期间,回过两次塘栖。一次是应家乡镇政府的邀请,带了五六位协会成员来塘栖洽谈;一次就是在县里请他带人去南方前,先让他去塘栖老家转一转。途中,上达还对同去的人描绘老家致和堂的高大轩亮和雕梁画栋,没想到去后一看,那里已被拆,只剩残垣。面对此景他自然心中惆怅感叹,还作了一首《归燕》诗:“百尺长桥仍卧虹,曲栏碧水已无踪。呢喃欲觅雕梁宿,惟有残垣尚刺空。”

北小河的姚致和堂离我家不远,早先我去过多次,主要是抄近路,穿致和堂弄,记得那里曾经是和平书场,也是北小河居委会所在地,“大跃进”年代则是和平食堂。红火的时候蛮闹猛,冷清的时候好冷清。

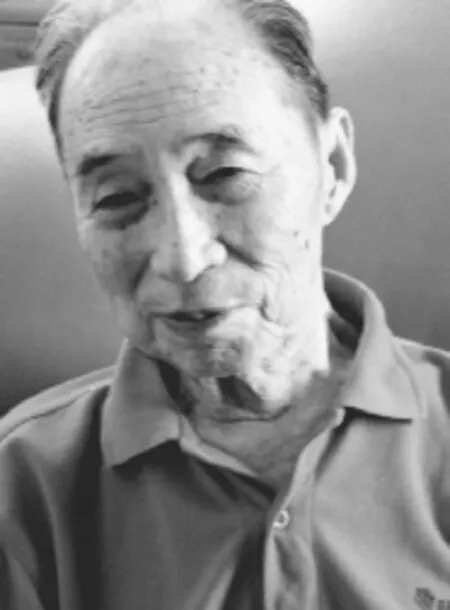

姚上达先生回老家探望时,致和堂已剩残垣。图为他在弄堂另半边待拆的原居所侧门前留影

老来吟诗作词

前面说过,上达自小聪明好学,加上祖母的启蒙引领与督促,国学底子不错。家里私塾、学堂里读过的那些古诗旧词让他经久难忘,在生命的长河中,时不时涌上心头,且也学着作了一些。早先为生计颠沛流离,艰难度日,后又重任在身,惜时如金,没有太多精力弄这些。复员回到杭州后,尤其到了老年,有时间有精力了,便整理旧作,弄些新的,参加了西湖诗社和省诗词学会,我还见到他的一本中国诗词楹联学会的会员证。他告诉我,有一首还在香港出版的什么诗集中被选用过。几年前,儿媳妇为他整理打印了一册《诗歌选集》,在亲友中分赠,也送了我一本。

这本诗选收了他历年所作的近百首(篇)五绝、五律、七绝、七律,以及词、曲、文。丙子(1996年)冬至写的《序诗》是:“一卷文章百首诗,未知此愿可能如。九皋若得长声唳,不负萤窗卅载痴。”

这些诗词有《游灌口》《苏堤漫咏》《黄山纪游》《蓉城杂忆》《赠某君》《寄四川唐君》《红梅》《咏海棠》《钻石婚咏》《述怀》《秋思》《夕阳红》,以及《念奴娇——祝浙江省诗词学会成立三周年纪念》等等,多是他即时有感而作的,将自己的感受感怀感叹,用诗词的形式表达,既带有时代印记,也是对人生旅途的一种记述方式。这里不妨摘录几首。

诗集中所录最早的是1934年上达17岁时写的旧诗二则。序中说:“余中学时,适值‘九一八’事变,时国难方殷,此身如寄。初学作诗,而诗意颓唐,深感不取。今时移世变,录此为鉴。”其中一则为《题照片》:“照得容颜供案头,免从明镜凝双眸。身躯休讶新来瘦,一半病中一半愁。”

《红梅》:“育帆于孤山绘红梅一枝见赠,咏此。“铁骨丹心见傲颜,托根有幸傍孤山。年年历到冰霜节,我独凌寒自在开。’”

《苏堤漫泳》中的一首:“谪后犹得住蓬莱,明主何曾弃不才。留得心如枫树叶,一时飞去化风雷。”

1994年作《除夕》:“爆竹声喧处,鬓丝几茎添。襟怀虽落落,魄磊却绵绵。壮志悄然损,坠欢难再圆。京华何处是,远胜月儿悬。”

2002年作《钻石婚咏》:“一转秋波六十年,至今恩爱尚缠绵。多经风雨催头白,双宿双飞不羡仙。”

《述怀》:“万树梅花万顷波,元龙豪气敢消磨。图成腕底飞神剑,筹定天心驰电蛇。未有文章惊海曲,也应诗赋动关河。莫嫌旧日云中守,白尽髭须犹枕戈。”

《闲居》:“采屏舞影眠难早,锦水游踪梦易沉。愧说航天当日志,犹怀衡地昔年心。侯门羞去弹长铗,陋巷兴来赋短呤。谢尔殷勤窗外菊,岁寒犹锭数盘金。”

《回乡曲》:“我家旧住清溪曲,老樟数树垂荫绿。门前时有卖鱼声,夜半犹闻馄饨竹。春到蔷薇一院花,秋至双桂盈庭馥。夏日儿童戏水声,冬来老叟当阳曝。夏屋峨峨五丈高,雕梁岁岁双燕宿,惆怅离家三十年,归来只见危墙矗。”

我不懂旧体诗词,中学时学的那些差不多都已还给老师了。年轻时也曾写过一些新诗,发在省市报刊和县里的油印刊物上,有一首还被选入人民文学出版社结集出版的《学大寨诗选》,后来看那都是些如白开水一样的东西。20世纪80年代流行朦胧诗,我不会朦胧,此后便再不写诗。见到当时有人说“诗人是将火热的生活变成诗,又将诗扔进火里去的人”,也多有感慨。有人以为任何对诗歌的轻慢,其实就是对艺术的不敬和亵渎。我对姚老先生的旧体诗词难以作出评说,好在上达自己有1990年冬作的《诗论》,将他对诗词的看法和想法都写了,我照抄就是。

《诗论》说文:“诗志也,志发于言也。”是以关关雉鸠,君子抒好逑之情,蛾眉见嫉,逐客兴去国之悲。至于兼葭白露,伊人何处?黍离稷实,知我其谁?故有“不学诗,无以言”之诫。

而大风高歌,汉室昌隆;后庭一曲,陈官荆棘。复见玄都看桃,梦得左迁,东风御柳,君平得志。不图兴亡祸福,竟关乎诗章。

风、雅、颂,诗之体也;赋、比、兴,诗之法也。千载以还,难越藩篱。

诗,成于风、骚;盛于唐、宋。李、杜、苏、陆,楷模百代。而务观,浙人也。

余退居乡里,业非文艺,焉敢侧身诗坛,贻笑大方。只因老有所乐,不甘寂寞。乃于会后茶余,呼朋引类,酌仄斟平,叶韵协律,或游踪所及,聊志鸿爪雪泥,或因缘人事,亦涉悲欢离合。星霜数易,积稿成秩,乃选编成集。借下里巴人之唱,岂期雕虫小技,谬承嘉许。既逢流水高山,岂惮寻章觅句。唯班门弄斧,祈谅之。

(待续)

责任编辑/胡仰曦