非物质文化遗产中蕴藏着古老的中华大地与山川的气息,它们是中华优秀传统文化的重要组成部分,需要进行系统性保护、传承和发展。一代代传承人的坚守和奉献让非物质文化遗产得以延续,他们对自己从事的工作有着天然的热爱,在非遗传承的道路上克服了重重困难,付出了常人难以想象的努力,最终有所成就。对他们来说,只要生命在,传承就不能停,他们心怀的,是对非遗传承的一份执念。

“园子里的红根塔,叶叶割下根留下。今个我把花唱下,想留人是留不下。走开你把魂留下,想了我和魂说话。花啊,两莲叶啊……”

2021年立秋,在古老的莲花山下,在洮河的东岸,“花儿皇后”汪莲莲拉着我的手,唱起了这首30多年前她即兴创作的花儿。一曲未终,我的眼泪就下来了。她拍了拍我的肩,轻声说:“大家因为花儿千里万里来找我,家里没有什么好东西招待,就是粗茶淡饭。不过我们莲花山凉快,天热了,有时间就过来吧。”我点点头,再看汪莲莲的眼睛,也是红的。

过去两年里,我采访了12位优秀的非物质文化遗产传承人,汪莲莲是其中之一。这12位传承人是我从百余位传承人中精心挑选的,传承领域涉及花儿、唢呐艺术、宝卷、皮影雕刻、道情皮影戏、剪纸、香包、杖头木偶戏、贤孝、太平鼓、羊皮筏子等。我发现,有些传承领域的情况非常好,有些传承领域的状况则让人担忧。然而,无论如何,每一位非遗传承人都有与众不同且震撼人心的故事。他们的人生和传承领域的文化生态理应引起更多人的关注。

国家级非遗项目花儿(莲花山花儿会)代表性传承人汪莲莲演唱会

汪莲莲与丈夫赵意立

不死就这个唱法

莲花山即便是盛夏也很凉快,采访的时候汪莲莲却一直冒着汗,也没有说几句话。我所有的问题都是她的丈夫赵意立在回答。其实我是想写一篇以她为第一人称的文章,就像她站在莲花山上唱花儿一样。现在,全部是第三人讲述的材料,倒给我留出了更大的想象空间。我以为汪莲莲怕热,也不喜欢说话,后来才知道,那天她胆囊炎发作,一直忍着痛陪着我们,我既歉疚又心疼。她和丈夫一起送我们离开时,车子开出很远,我从后视镜里看见他们还站在路边的大树下。我的眼眶又一次湿润了。这时候,同行的人说:“你看这边也有莲花山的山门。”我拍了一张照片,想起顾颉刚先生在《西北考察日记》中写到过莲花山:“山石青苍,拔出于大山之顶,上分下合,远望作莲瓣形,故名。山径险绝,下有‘头天门’‘二天门’之名,上有‘鹞子翻身’‘蛇倒退’之号……气吞陇渭,势压河湟,是此间之华岳也。山居番民,以六月六日集会,作诸般歌舞。”时至今日,莲花山每年农历六月六前后都有花儿会,汪莲莲就是在这里听着花儿、唱着花儿长大的。花儿的历史与莲花山上的草木一样古老,数百年来未曾式微。明代诗人高洪在《古鄯行吟》组诗第二首中写道:“青柳垂丝夹野塘,农夫村女锄田忙。轻鞭一挥芳径去,漫闻花儿断续长。”花儿在西北辽阔广袤的大地上生根发芽,随时随地可以开放。范长江在《中国的西北角》中曾写过他从兰州乘羊皮筏子去宁夏时看到回族人唱花儿的情景。

花儿中最打动人的是那些泣血的生离死别。汪莲莲唱的就是她对即将离开莲花山的人的不舍:“走开你把魂留下,想了我和魂说话。”她的花儿带着这片山川与土地赋予的神秘力量,我的魂似乎真的留在了莲花山。有一段时间,汪莲莲的花儿几乎天天萦绕在我耳旁。其后一有机会,我就去莲花山周围看花儿会。我终于明白为什么在西北,花儿中最难唱、也最打动人心的是“扎刀令”——听这种花儿时就像刀子扎在心头,那种感觉让人无法忘却。汪莲莲也给我唱过扎刀令:“三股子麻绳背扎下,大堂里金柱上绑下。钢刀拿来着头割下,不死就这个唱法。”这首花儿是 她小时候听洮河上放木排的回族人唱的,她说:“当时听完我就愣在那里了,细细一想,这几句花儿像刀子一样扎在我心上了。”

国家级非遗项目庆阳香包代表性传承人刘兰芳

刘兰芳香包作品

其实,以前在莲花山一带,没有出嫁的姑娘是不能唱花儿的,汪莲莲为唱花儿受过很多委屈。她说:“不让一个爱花儿的人唱花儿,是一种折磨。”她母亲就是一位唱花儿的好手,她给汪莲莲说:“花儿本是心里的话,不唱是由不下自家。刀刀儿拿来头割下,不死就这个唱法。”汪莲莲从一位普通的民间歌手到国家级非遗代表性传承人,经历了常人难以想象的阻力和困难,但她有一个信念——不死就这个唱法。

学习的脚步不能停

热爱非遗文化、不懈地学习是非遗传承人共同的特点。庆阳香包绣制技艺的传承人刘兰芳出生在甘肃庆阳,她上学时学习不错,后出于各种原因没能上大学,但是她一直都在学习传统文化、民俗文化。刘兰芳认为:“香包本身就是一种母亲文化,是一个母亲对美好生活的向往和永不停歇的追求。”她绣制香包也是因为对母亲的爱和思念。

庆阳香包绣制非遗工坊绣娘团队

刘兰芳香包作品

庆阳香包绣制非遗工坊

刘兰芳为传承、传播香包文化经历了常人难以想象的艰辛。年轻时,她曾独自一人赴上海参加民博会。当时交通不便,她一个人扛着6箱香包,从庆阳坐汽车到西安,再从西安坐火车到上海。在西安火车站,6箱货被人偷了,她硬是辗转将货找了回来。因为事先没有联系主办方,到上海的第一天她没有地方住,就在展馆门外过了一夜。她说:“我一般对外只讲我对非遗的坚持和守护,从来没说过自己遭遇的挫折,我怕说了这些事我会哭。回想起来,很多事情都是铭心刻骨的,我都挺过来了,把它们化成力量。”她讲自己的经历时是冷静的、从容的,我和同行的人却不禁流泪。她为传播香包文化注册了公司,研发了许多新产品,这些产品大都将庆阳传统文化与现代审美相融合,突出地域特色和文化意蕴。

用音乐语言诠释家乡

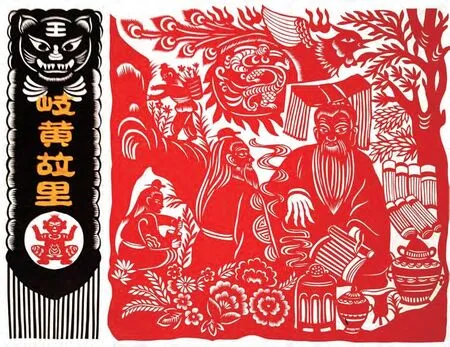

刘兰芳让我想起庆阳的其他几位非遗传承人。庆阳是周人的发祥地,也是中华农耕文明的发源地之一。《诗经》里篇幅最长的《七月》出于此,岐伯行医、探索生命哲学于此,王符著《潜夫论》于此,明代“前七子”之一的李梦阳亦出生于此。庆阳民间文化丰富,环县道情皮影戏、唢呐艺术、剪纸、香包绣制技艺、窑洞营造技艺等都是非物质文化遗产。在采访这些领域的几位非遗传承人之前,我做了大量案头工作,发现已有的资料和视频大都是关于非遗传承领域本身的,有关传承人的人生与传承情况的资料不多。我意识到,这一代非遗传承人的人生与传承状况是一个值得挖掘的主题。第一位给我带来很大触动的是庆阳唢呐艺术首位国家级代表性传承人马自刚。2016年,我看过吴天明导演的电影《百鸟朝凤》。主人公游天鸣拜老一代唢呐艺人焦三爷为师,凭着坚定的毅力和出众的天分继承了师父的衣钵,想把唢呐文化发扬光大,但在现实中遭遇了诸多困难。马自刚会不会也遭遇过这样的困境?毕竟,唢呐是农业文明孕育出的艺术,在现代化的进程中,许多传统艺术都会受到冲击和影响,唢呐也不例外。

采访马自刚那天,他正在外面忙着“顾事”,听闻我们到来,他临时开车赶回唢呐传承学校,与学生一起演奏唢呐。和他交流的时候,我问他:“你看过电影《百鸟朝凤》吗?”他愣了一下,说:“有杂志约我写影评,我专门去看的。里面的唢呐艺人太悲惨了,我们没有那么悲惨。我和学生都演奏过《百鸟朝凤》,有学生演奏这个曲子还获过奖。”马自刚认为,他是比较幸运的,一方面,他遇到了一个好师父。一说起师父梁平正,马自刚言语间都是深情。他从师父那里继承了庆阳唢呐的优秀传统,习得了做人处世的原则。另一方面,他在庆阳,这里的唢呐文化生态非常好。他收了很多学生,大部分只收一次学费,学费不高,且可以终生来学。他认为,一旦成为他的学生,这辈子都是他的学生,直到哪天不想学唢呐为止。马自刚用的完全是传统的授徒方式,但他是一个喜欢学习新事物的人,他在唢呐传承学校上课的时候,通过两部手机设置了两个机位同时直播。他只上过初中,且没有接受过专业的音乐教育,但他自学了乐理和乐谱,学会了作曲,还对乐器和音响进行了针对性改造。

国家级非遗项目唢呐艺术代表性传承人马自刚

高清旺皮影雕刻作品

高清旺皮影雕刻作品

让我意外的是,马自刚在与我们见面不久前和歌手谭维维合作了一首音乐作品《易燃易爆炸》,是为一款网络游戏录制的。一开始,听说是为网络游戏录制作品,他并没有多大兴趣,但朋友告诉他,这个游戏的用户很多,而且大部分是年轻人。他就琢磨,如果能借此机会让更多的人知道庆阳唢呐,这就是一个很好的宣传窗口,于是就合作了。马自刚的音乐中有一种发自肺腑的动人力量,这力量来自他脚下厚实的黄土地。他说:“我用音乐语言来诠释庆阳。无论在哪里吹唢呐,我都觉得是在庆阳的黄土地上。”

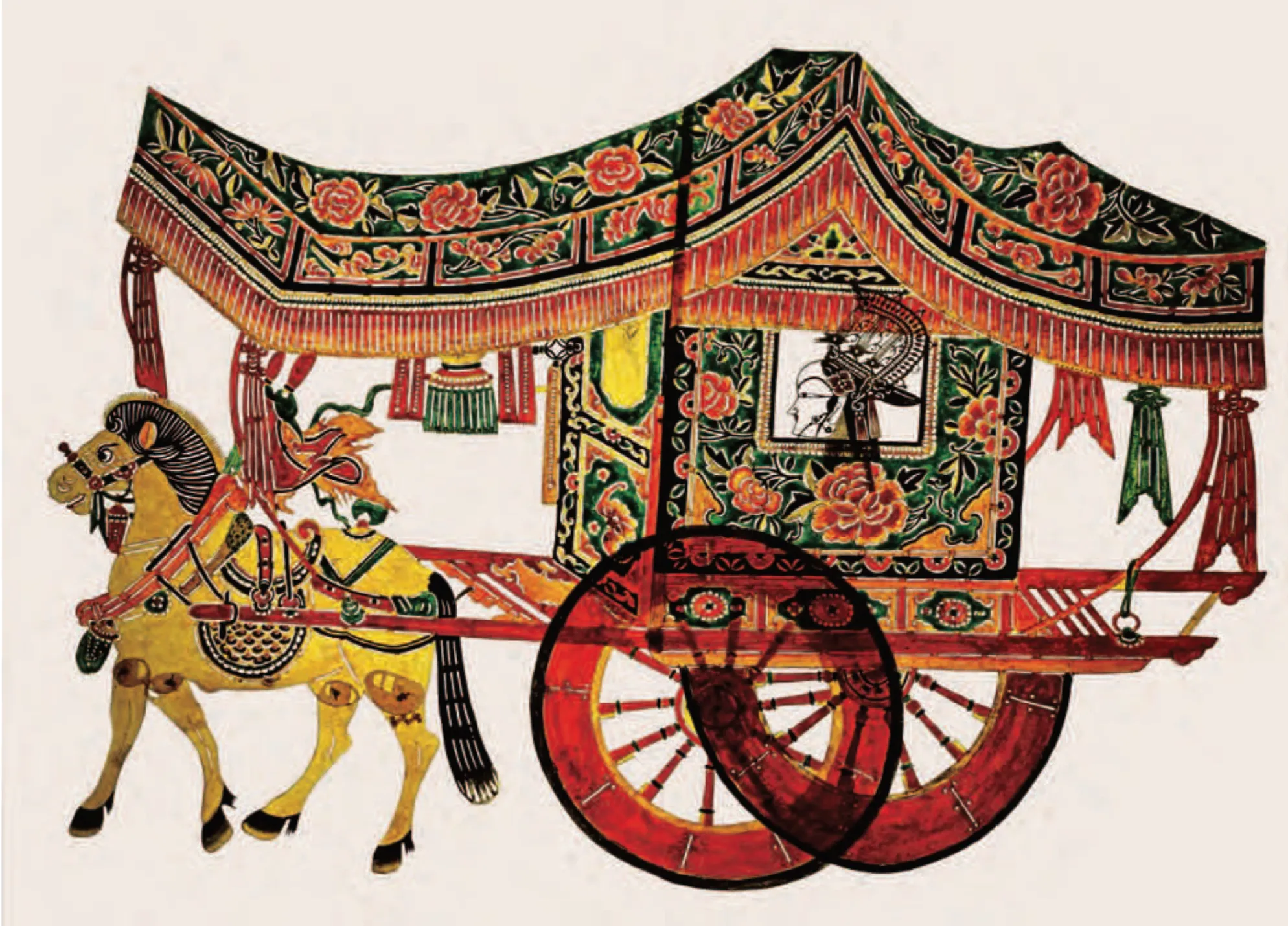

同在庆阳,环县的高清旺和许明堂的人生则因皮影艺术而与众不同。高清旺是第二批国家级非物质文化遗产项目皮影戏(环县道情皮影戏)代表性传承人,也是环县著名的皮影雕刻艺人,在2004年被中国民间工艺美术委员会评为“中国民间皮影艺术大师”。高清旺的外公梁实仓是北派道情皮影的典型代表,14岁就跟随皮影大师解长春“四大弟子”之一的魏国诚学艺。在高清旺小时候,有一次,外公把一个装有皮影的箱子放到了他家。晚上,高清旺就从箱子里拿出皮影试着挑纤,他用白纸糊的窗户当幕布,用家里的煤油灯打光。白天,他再用硬纸片刻成人物给同学们表演皮影戏。随着皮影的需求量越来越大,高清旺就在外公的指导下一边表演,一边雕刻皮影。高清旺在雕刻皮影时重新使用了矿石颜料,他的作品因此色彩厚重、造型古朴,其刀工之细腻也让人叹为观止。

许明堂表演环县道情皮影戏 摄影/马万钧

为了将皮影艺术传承下去,高清旺让儿子高志彦回到了环县。高志彦毕业于四川美术学院,经过父亲劝说,他放弃了去国企工作的机会,回到了家乡。高志彦在传承传统皮影雕刻艺术的同时,创新设计和制作了一批卡通皮影形象,销往上海后很受顾客青睐。这一改变让传统艺术有了当下性,也给更多年轻人提供了一条了解传统艺术的渠道。

许明堂则专注于皮影表演。他平时说话的声音不大,给人一种和风细雨的感觉,演出时却像换了个人,声线雄浑厚重,还带有几分沧桑感。许明堂的父亲就是一位皮影戏班班主,拉弦、吹笛都很专业。许明堂小时候每次考完试回家,父亲不是先看他的语文和数学成绩,而是先看音乐成绩。一看音乐成绩高父亲就很高兴,说这个孩子能唱戏。每逢周末和假期,父亲一有演出就把他带出去。慢慢地,他也爱上了皮影戏。许明堂说:“要让观众沉浸到皮影戏里不容易,前提是演员自己要投入。我在表演上对自己的要求一贯很严格,每次演出时我都全身心投入。”许明堂在设备、道具、灯光、挑纤动作等方面都做了很大改进。他希望能有更多的人接受、喜爱皮影戏,所以就在细节上下功夫,尤其是挑纤动作。他想通过自己与同仁的努力,让更多人了解并爱上皮影戏,并由此喜欢上他的家乡。

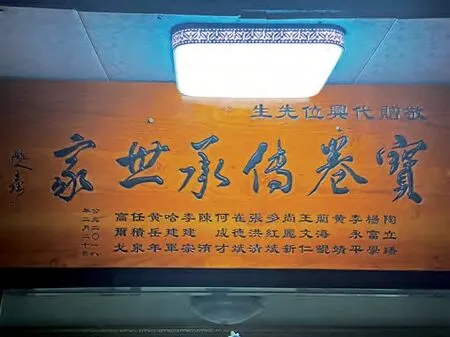

国家级非遗项目宝卷(河西宝卷)代表性传承人代兴位

代兴位家的“宝卷传承世家”匾额

生命即传承

在许多非遗传承人看来,生命的意义就在于传承,他们为保护非遗文化做出了巨大的贡献与牺牲。代兴位老人是宝卷(河西宝卷)国家级代表性传承人,他宣卷的声音沧桑厚重,颇具古风,有种穿透人心的力量。代兴位说:“我实在是爱宝卷。宝卷的内容都是劝孝劝善的,它是由唐代敦煌变文、俗讲,以及宋代的说经演变而来的,内容涉及佛经故事、神话寓言、民间传说、家长里短。不论何种宝卷,都是劝化人的。”现在,代兴位的儿子代继生以及孙子、孙女都是宝卷传承人。2017年的一次学术交流会上,来自全国各地的专家学者听过代氏一家宣卷后极为赞叹,为代家几代人保护、传承宝卷的故事深深感动。来自6省市的17位专家学者筹划并制作了“宝卷传承世家”的匾额,于次年正月初五送到代家。马路是庆阳剪纸传承人,她学过平面设计,在文化公司做过广告设计工作,但她最热爱的还是剪纸。她师从剪纸大师祁秀梅和库淑兰,其剪纸风格多样,尤以人像剪纸见长。她说:“如果没有剪纸,我不知道自己现在会在哪里,会做什么。我会一直坚持剪下去。”

董永虎是凉州贤孝传承人,他从小热爱贤孝艺术。凉州有逢年过节或者过红白喜事请人来唱贤孝的习俗,唱的时候,周围的邻居都可以来听。董永虎从小就爱听人唱贤孝,听得久了,自己也能跟着唱了。董永虎的大哥是位教师,他在工作后买了个牡丹牌录音机,还买了些磁带,其中就有凉州贤孝经典《二十四孝》和《三十六记》。董永虎百听不厌,慢慢地,磁带上的贤孝内容都被他记了下来,其中有好多完整的唱本。他想唱,但是没有三弦伴奏,就自己制作了一把在家练习。一开始,董永虎唱贤孝遭到了全家人的反对,他的妻子甚至为此砸坏了他的三弦。一个原因是,妻子认为他痴迷贤孝,耽误了农活;更重要的原因是,在凉州,贤孝祖祖辈辈都是盲艺人表演的,而董永虎是个“明眼人”,乡邻们会说他抢了盲人的饭碗。但是,董永虎最终凭着自己的天赋与勤奋得到了大家的认可,加之他对父母非常孝顺,就得到了一个新名字——董贤孝。董永虎说:“我就是一个唱贤孝的‘明眼人’,不唱贤孝我活不下来。”

国家级非遗项目庆阳剪纸代表性传承人马路接受本文作者采访

马路剪纸作品

国家级非遗项目凉州贤孝代表性传承人董永虎 摄影/郭长旭

重回民间文化的怀抱

越来越多的人执着地走在非遗传承的道路上。魏永宏是兰州太平鼓国家级代表性传承人,与人聊天时,他一般只讲怎样制作太平鼓,从不说自己的经历。在与他交流的过程中,我才知道魏永宏是家里的独子,3岁时就失去了母亲,小时候挨饿是常事。16岁时,一个偶然的机会让他进入县上的“五七学校”学习,之后成了一名木工。待家乡经济好些,人们想恢复传统的太平鼓民俗,却发现没有人会做太平鼓。县上先是联系上海的鼓厂做了一批鼓,这些鼓的外观很漂亮,打起来声音也很洪亮,但是因为西北气候太干燥,南方做的鼓很容易就被打坏了。魏永宏便想自己摸索着做太平鼓,他找了一面祖辈留下的鼓研究起来。他当时心里想的只有一件事,那就是老祖先的传统不能断,一定要传承下来。1981年,他做出了第一批鼓。后来,他在传统的基础上逐渐进行大胆试验与创新,鼓越做越好。与此同时,他还成立了“永宏太平鼓队”。1990年,“永宏太平鼓队”带着百面太平鼓登上了亚运会开幕式的舞台,兰州太平鼓一度被誉为“天下第一鼓”。采访时,魏永宏总是面带微笑,仿佛小时候经历的那些苦难从来没有发生过。他说:“我这辈子注定就是做太平鼓的,我很幸运。”

甘肃省非遗项目兰州羊皮筏子代表性传承人罗宏(资料照片)

左图:国家级非遗项目兰州太平鼓代表性传承人魏永宏

右图:兰州太平鼓

罗宏是兰州羊皮筏子省级代表性传承人,他从小便跟着祖父、父亲和姑父学习羊皮筏子的制作工艺与驾驶技术。他水性极好,又为人仗义,在黄河兰州段救过很多不慎落水的群众,被人们亲切地称作“黄河船老大”。罗宏说:“老祖先留下的东西在我们手上不能丢。老话说得好:‘一个人要把事做好,路要正,根要稳。’再说,有人同舟,就值了。这黄河上总有人与我同舟。”

甘肃省非遗项目邵家班子杖头木偶戏传承人徐宁正在表演

徐宁在校园开展非遗教学活动

徐宁是家中独子,从小就跟着外公和舅舅学习演奏乐器,学萨克斯、吉他等西洋乐器,也学二胡等传统乐器,但他最喜欢的还是小号。高考时,他考上了四川师范大学音乐学院音乐表演专业,学的就是小号。大一的迎新晚会上,学校请来了川剧表演艺术家蔡少波,徐宁完全被他的表演折服了。此后,他通过学校老师的介绍去拜访蔡少波,想要拜师学变脸。蔡少波了解情况后拒绝了,他认为徐宁应该先学好小号,徐宁却下定了学习变脸的决心。徐宁上学的地方离蔡少波工作的剧院很远,但他一有时间就去拜访蔡少波,当他第七次登门拜访的时候,蔡少波终于同意收他为徒。徐宁刻苦练习变脸的同时,专业课也从不放松,是班上的培优生。徐宁大学毕业后回到张掖,成为邵家班子杖头木偶戏的市级代表性传承人。他将川剧变脸艺术融入本地的木偶戏表演中。徐宁说,他感觉自己从小就在两个艺术空间穿行,一个是西洋音乐,一个是中国民间艺术,非遗则让他得到了更多民间文化的滋养。

对非遗传承人的采访与书写,让我重新回到了民间文化的宽广怀抱,即使走在都市的路上,那些遥远的来自民间的声音总会不经意间在我耳边响起,像是代兴位在宣诵宝卷;像是董永虎弹着激越的三弦,唱着凉州贤孝;又像是许明堂挑着纤表演道情皮影,一群人唱着和声,他们唱的是:

天有道下的是甘霖细雨,

地有道出的是五谷苗根。

朝有道出的是忠臣良将,

家有道出的是孝子贤孙……