唐太宗半身像绢本设色86.1×48.4cm台北故宫博物院藏

唐太宗半身像绢本设色86.1×48.4cm台北故宫博物院藏今天,各种各样的写真出现在我们的生活中,影视明星或邻家小妹随时都能拍个写真集,记录人生精彩瞬间。

其实,“写真”这个词既时尚又古老。隋代《颜氏家训》记载:“武烈太子偏能写真,座上宾客,随宜点染,即成数人。”早在唐代,人物写真像就开始流行。《文苑英华》曾收录24首唐人“写真赞”,所赞的都是唐人写真像。其中,张九龄《宋使君写真图赞》曰:“顾君之画绝,伟公之貌,作为是图,意得神传,笔精形似,因命仆为赞。”赞中不仅描述了宋使君的形象,还有画作评赞。

可称之为“写真”的人物画,一般要求实有其人、如实描绘、写照传神,其最初的用途是为了留下先人的容貌,见其画如见其人,可供后人瞻仰与怀念。

千载悠悠帝王尊

古代宫廷画家绘写帝王像,即所谓的“御容画”,或用于太庙祭祀,或张挂内廷,或颁赐臣下,除了歌功颂德、显示皇家风范之外,还蕴含着劝善戒恶的“兴废之诫”。《孔子家语》有云:“孔子观乎明堂,睹四门牅,有尧舜之容,桀纣之像,而各有善惡之状,兴废之诫焉。”因此,帝王写真像也有着巩固政权、宣传礼教的作用。

唐太宗是中国历史上著名的贤君明主,关于其相貌史书却记载寥寥。《旧唐书》称太宗“聪明神武”,有“龙凤之姿、天日之表”。话虽好听,却过于抽象。台北故宫博物院收藏有一幅《唐太宗半身像》,画中太宗头戴翼善冠,黑鬓发,长胡须,双目有神,让人印象深刻。虽是后世临摹之作,但该画在某些细节上与史实却也相符。例如,《唐会要·舆服志》记载:“太宗采古制为翼善冠,自服之。”又如,唐人《酉阳杂俎》记载:“太宗虬须,尝戏张弓挂矢。”用胡子当弓弦射箭,可见他的胡子不仅长且有韧性。

在唐代,给皇帝绘制“圣真”是件大事,容不得半点马虎。唐人王建有诗云:“威容难画改频频,眉目分毫恐不真。”为了防止画得不像,“有诏别图书阁上,先教粉本定风神”,先绘成令人满意的粉本,再形成定稿。由此可见,宫廷画家在绘制“圣真”时的忐忑心情和谨慎做法。

宋代存世有不少帝王写真像,这些大障立轴多用于太庙祭祀,因此人物姿态庄重,表情严肃,少有动作变化。尽管如此,由于画院画家们技术高超,写实功力深厚,帝王们的肖像仍然富有个性。

在《宋太祖坐像》中,赵匡胤头戴展脚平翅幞头,唇上八字胡,面部黝黑,体态肥壮,双目锐利,整个人显得气势威严。据说,南唐后主李煜曾派画家偷绘宋太祖的形貌,当他看到画像中黢黑健硕的宋太祖时,直接感受到这位北方对手的逼人气势,心中已暗感不妙。

宋太祖坐像绢本设色357×204.2cm 北宋 王霭(传) 台北故宫博物院藏

宋太祖坐像绢本设色357×204.2cm 北宋 王霭(传) 台北故宫博物院藏 宋太宗立像绢本设色74.5×47.4cm 宋 佚名 台北故宫博物院藏

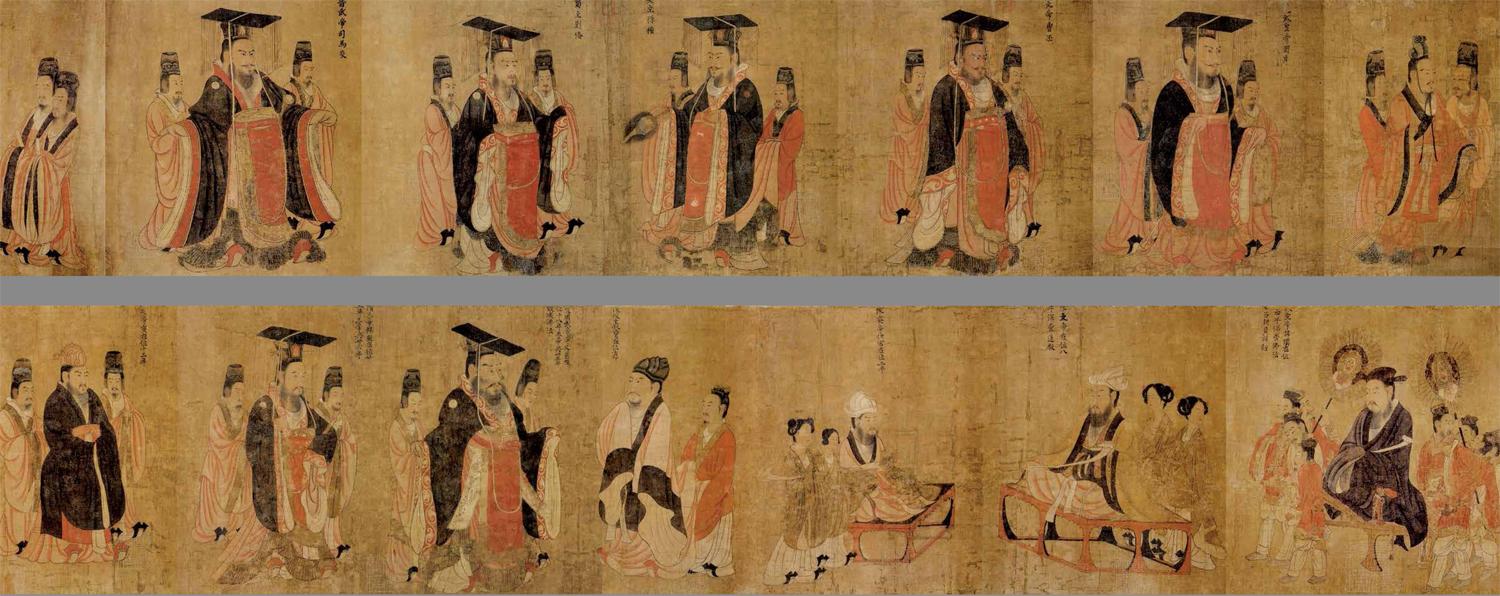

宋太宗立像绢本设色74.5×47.4cm 宋 佚名 台北故宫博物院藏 历代帝王图(局部) 绢本设色51.3×531cm 唐 阎立本 美国波士顿艺术博物馆藏

历代帝王图(局部) 绢本设色51.3×531cm 唐 阎立本 美国波士顿艺术博物馆藏《宋史·太祖本纪》记载,赵匡胤“既长,容貌雄伟,器度豁如”,是一个魁伟健壮、性格老成的青年。人到中年的宋太祖也难免发福。《宋史·楚昭辅传》记载,“陈桥兵变”时的宋太祖“奇表丰下”,“丰下”就是“丰颐”,指胖而出现“双下巴”。这些特征与《宋太祖坐像》是较为一致的。

成年后的宋太宗赵光义与哥哥相似,也是“面黔色而体肥”,但更有书卷气,《宋史·太宗本纪》中说他“工文业,多艺能”。在《宋太宗立像》中,赵光义身着长袍,紫脸膛、短黑须,五官较为柔和,凸显出睿智沉着的气质。这两幅写真像在呈现帝王威严之余,也反映出两代君主都是“黑胖汉”的事实,这与《宋真宗半身像》《宋徽宗坐像》中后代帝王的气质差异不小。

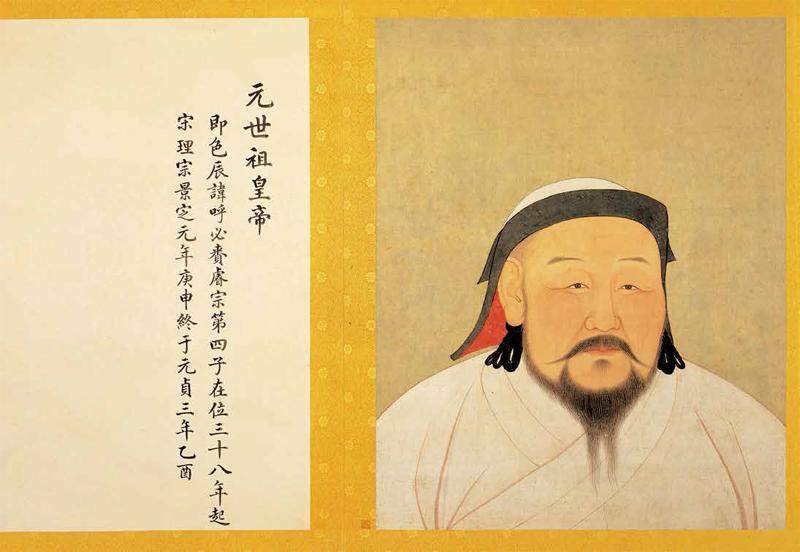

元世祖像 绢本设色59.4×47cm 元 佚名 台北故宫博物院藏

元世祖像 绢本设色59.4×47cm 元 佚名 台北故宫博物院藏受“君权神授”等思想影响,传统的帝王写真像在绘制时常加以美化,但在元代则有所不同,对人物的写实性体现得更加充分。

在《元世祖像》中,忽必烈大汗头戴蒙古族样式的银鼠帽,身着白袍。尤其是他的面部具有极高的辨识度,脸形粗犷、肤色健康,大耳廓、小眼睛、单眼睑、垂发辫,蒙古族外貌特征明显。《马可·波罗游记》中说,忽必烈“有时红光满面,色如玫瑰,这更使他的仪容增色不少,他的眼睛黑亮俊秀,鼻子端正高挺”。这些记载与《元世祖像》可以相互印证。在《元太宗半身像》中,窝阔台的脸颊上甚至还如实绘有硬币大小的黑色印记,几乎看不到后世帝王像里惯有的美化成分。

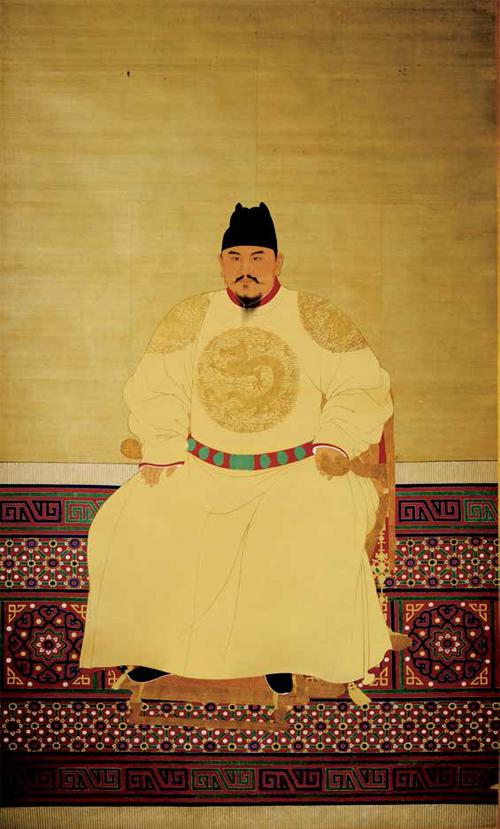

明太祖坐像 绢本设色270×163.6cm 明 佚名 台北故宫博物院藏

明太祖坐像 绢本设色270×163.6cm 明 佚名 台北故宫博物院藏对于宋元两朝的帝王写真像,明成祖朱棣曾有一段“经典”评论。据明人《符台集》记载,永乐十年(1412年)五月十八日,永乐帝命人从“古今通集库”中取出宋代列帝遗像观赏,并对臣下说,宋太祖以下的帝王都有象征富贵的“胡羊鼻”,但是“气象清癯,若太医然”。至于元代列帝遗像则“俱魁伟雄迈”,永乐帝最后评价说,“都吃绵羊肉者”。

在明故宫南薰殿中曾经陈列有63幅明代帝后像,其中以朱元璋的画像最富有传奇性。电影《邪不压正》中廖凡“认祖”朱元璋,热播剧《大明风华》中引爆朱元璋形象争议,皆源于民间盛传的朱元璋“丑脸”肖像。那么,明太祖的真实相貌到底如何呢?

古代宫廷画家绘写帝王像,即所谓的“御容画”,或用于太庙祭祀,或张挂内廷,或颁赐臣下,除了歌功颂德、显示皇家风范之外,还蕴含着劝善戒恶的“兴废之诫”。

明人张瀚在《松窗梦语》中谈到,他曾入武英殿,亲眼见过太祖御容,“眉秀目炬,鼻直唇长,面如满月,须不盈尺,与民间所传奇异之像大不类”。《明太祖坐像》描绘的是朱元璋盛年时的相貌。他头戴乌纱折上巾,身着明黄团龙纹皇袍,浓眉大耳,英俊威武,其鼻梁高直、胡须较短、脸盘较圆等特征,与《松窗梦语》的记载吻合。至于朱元璋广为流传的丑怪之像,很可能与当时的政治形势有关,是在特定时代背景下因特定人物而产生的一种特定的艺术现象。

在构图上,明英宗之前的历代帝王像有个共同特点,无论画像是坐或立、全身或半身,均以侧式或四分之三侧角描绘。明英宗及其后的帝王像则以正面形象出现,且多为坐姿。

明英宗朱祁镇是另一位富有传奇色彩的皇帝,他曾亲征蒙古瓦剌,却大败被俘,史称“土木堡之变”。其弟朱祁钰登基,之后英宗被送还,却被幽禁。朱祁钰病重后,明英宗发动“夺门之变”,重登帝位。为了树立自己的“正统”形象,在宫廷画家图绘御容时,明英宗一改传统的侧式构图,一律以正面形象出现。

明太祖坐像(局部)

明太祖坐像(局部) 雍正朝服像絹本设色277×143cm 清 佚名 故宫博物院藏

雍正朝服像絹本设色277×143cm 清 佚名 故宫博物院藏 康熙帝读书像绢本设色138×106.5cm 清 佚名 故宫博物院藏

康熙帝读书像绢本设色138×106.5cm 清 佚名 故宫博物院藏经过不断发展,帝王像的绘制至清代已经十分成熟。西洋传教士郎世宁、艾启蒙、王致诚等来华后,又带来中国前所未有的西方绘画技法;宫廷画家丁观鹏、焦秉贞等参酌西法,使得帝王写真像更为精彩丰富,不仅有朝服像、便装像、戎装像等,其衣冠描绘也更加精致细腻,犹如照片般写实。

康熙帝自幼嗜读,推崇教化,以文德治天下。《康熙帝读书像》展示了这位君主勤勉苦读的一面。画中康熙帝盘腿端坐,凝神静思,身后书盈满架,显示出像主涉猎广泛、勤勉好学。其面部的渲染及衣服褶皱以色彩明暗的变化加以展现,人物与书架的透视关系和阴影的表现,渗透着西方绘画特有的技法,是中西文化交流的有益尝试。

《雍正朝服像》很好地展现出清代帝王的盛装礼服。雍正帝身着明黄色彩云金龙夏朝服,头戴夏朝冠,顶贯三重珠,冠前饰金佛,胸前佩戴东珠朝珠,腰系朝带,足蹬石青色朝靴,是雍正帝参加顶级盛大典礼的服饰。此图用笔极其细密工致,色彩华丽鲜艳,从初具焦点透视的地毯和龙座描绘来看,该画属于中西合璧的帝王写真像。

乾隆大阅图(局部)

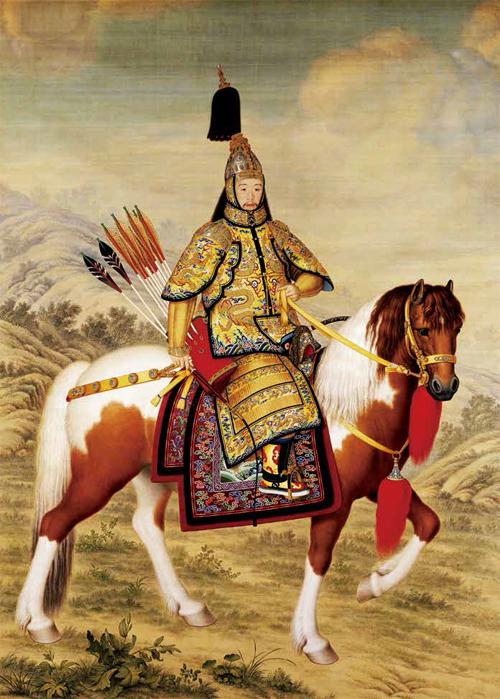

乾隆大阅图(局部) 乾隆大阅图绢本设色332.5×232cm 清 郎世宁 故宫博物院藏

乾隆大阅图绢本设色332.5×232cm 清 郎世宁 故宫博物院藏 兴王朱祐杬像 绢本设色108.3×76cm 明 佚名

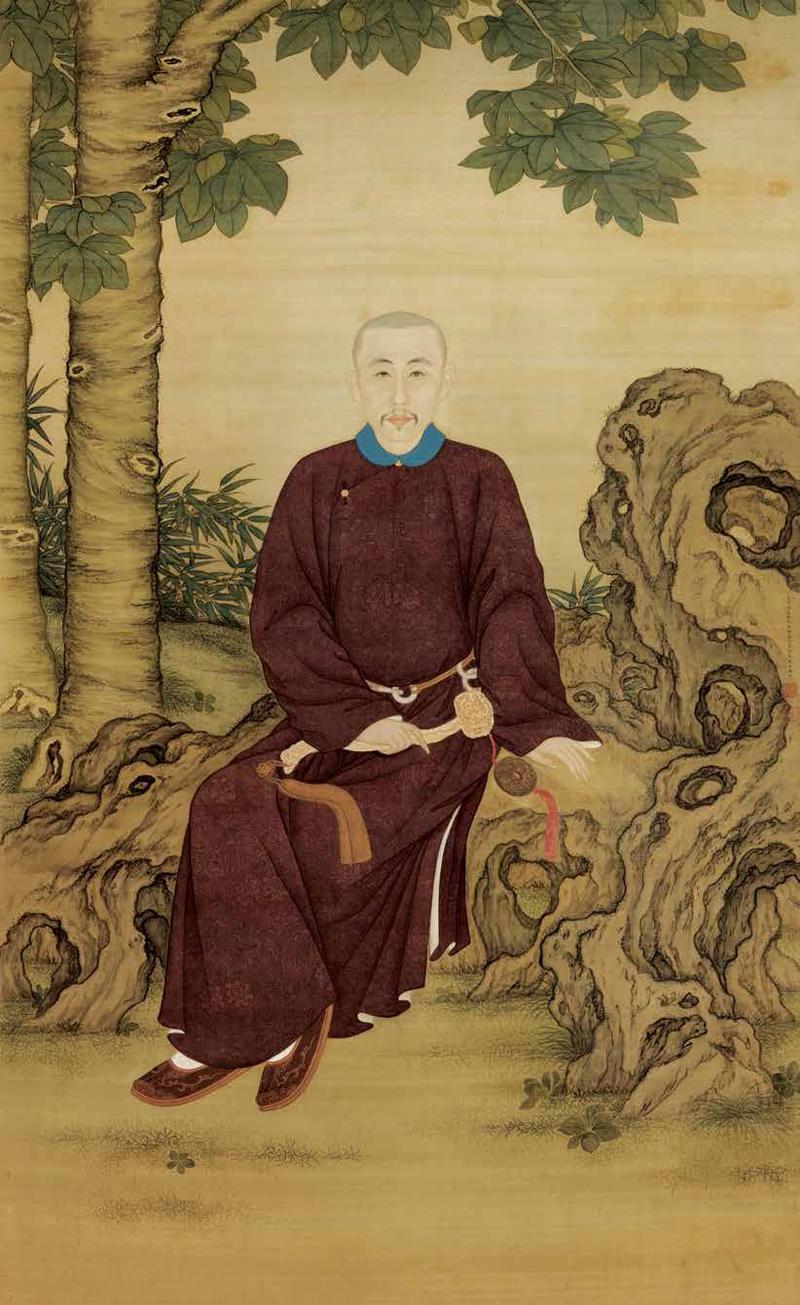

兴王朱祐杬像 绢本设色108.3×76cm 明 佚名 果亲王允礼像 绢本设色215×134cm 清 莽鹄立 美国纳尔逊艺术博物馆藏

果亲王允礼像 绢本设色215×134cm 清 莽鹄立 美国纳尔逊艺术博物馆藏崇尚武功、倡导骑射之风是清代的政治传统。乾隆四年(1739年),乾隆帝首次去南苑检阅八旗官兵,巨幅的《乾隆大阅图》所绘的正是身着全套大阅甲胄的乾隆帝。这位29 岁的青年君主可谓威风凛凛、气度不凡。画中人物马匹极富立体感,甲胄衣物具有很强的质感,其式样、颜色和花纹,都与现藏故宫博物院的乾隆大阅甲胄的实物完全相同,显示出高超的写实性。

宋仁宗皇后像绢本设色172.1×165.3cm 宋 佚名 台北故宫博物院藏

宋仁宗皇后像绢本设色172.1×165.3cm 宋 佚名 台北故宫博物院藏

历代后妃写真像都难免有所“失真”,主要是缘于画家对后妃们的美化。无论她们真实样貌、性格如何,画像中都是衣冠整肃、姿态端严、姿容秀丽、贤淑优雅,带有一定的脸谱化、程式化因素。

孝贤纯皇后朝服像绢本设色194.8×116.2cm清 郎世宁 故宫博物院藏

孝贤纯皇后朝服像绢本设色194.8×116.2cm清 郎世宁 故宫博物院藏 元世祖后像绢本设色61.5×48cm元 佚名 台北故宫博物院藏

元世祖后像绢本设色61.5×48cm元 佚名 台北故宫博物院藏画图初识春风面

后妃写真像古已有之。晋代葛洪《西京杂记》曾记载,汉元帝“后宫既多,不得常见,乃使画工图形,案图召幸之”。宫人为邀得君王宠幸,都贿赂画工,只有王昭君不肯,于是不得召见。之后,皇帝按图“选美”准备和亲匈奴,图貌“失真”的王昭君入选。临行召见,发现王昭君“貌为后宫第一”,汉元帝只能悔之晚矣。

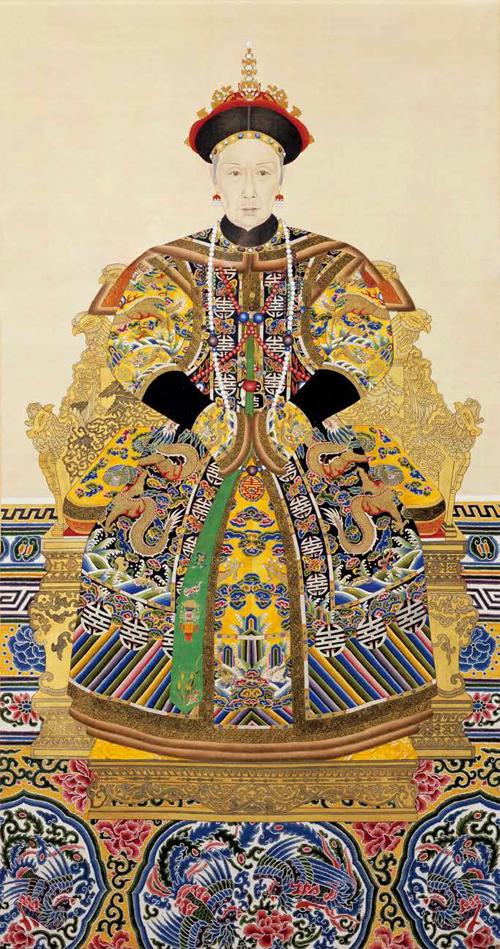

其实,历代后妃写真像都难免有所“失真”,主要是缘于画家对后妃们的美化。无论她们真实样貌、性格如何,画像中都是衣冠整肃、姿态端严、姿容秀丽、贤淑优雅,带有一定的脸谱化、程式化因素。

北宋仁宗赵祯有郭、曹两位皇后,泼辣彪悍的郭皇后被废,因此这幅《宋仁宗皇后像》所绘的应是曹皇后。《宋史》记载,曹皇后为开国名将曹彬之后,曾“夜半平宫乱”,颇有决断,英宗时垂帘听政。但因容貌平平,曹皇后不如张贵妃一般获得宋仁宗的“盛宠”。画中曹皇后端坐于龙椅上,宫女分立两侧,主大从小。曹皇后頭戴九龙纹钗冠,面贴珠钿,神态庄重,身着交领右衽深青大袖衣,周饰翚翟纹和云龙纹,这是最高等级的大礼服“袆衣”,在特定的国家政治活动中发挥着礼制功用。

《马可·波罗游记》记载,元代皇帝有“四个合法的皇后……她们享有同样的皇后称号,各居一座宫殿”。台北故宫博物院藏有一套《元代帝后像册》,其中就绘有三位元武宗皇后像。另一幅《元世祖后像》也在这套像册之列,像主彻伯子是元世祖的皇后之一,为第一斡儿朵(后宫宫帐)的第二任大皇后,她容貌出众、德才兼备,是忽必烈最为宠爱的后妃。画中人物面容饱满、丰颊高颧,属于典型的蒙古族妇女脸型。眉妆作“一”字形,称为“一字眉”;头戴珍珠装饰的红色高冠,称为“罟罟冠”;交领衣缘上装饰金色的花纹图案,称为“纳石失”。这些服饰装束与《元史·舆服志》十分吻合,可见画像的写实性。

2015年10月,一幅出自清宫画师郎世宁的画作《纯惠皇贵妃半身朝服像》,在香港苏富比秋季拍卖会上以1.374亿港元高价成交,刷新中国御制画像拍卖的世界纪录。

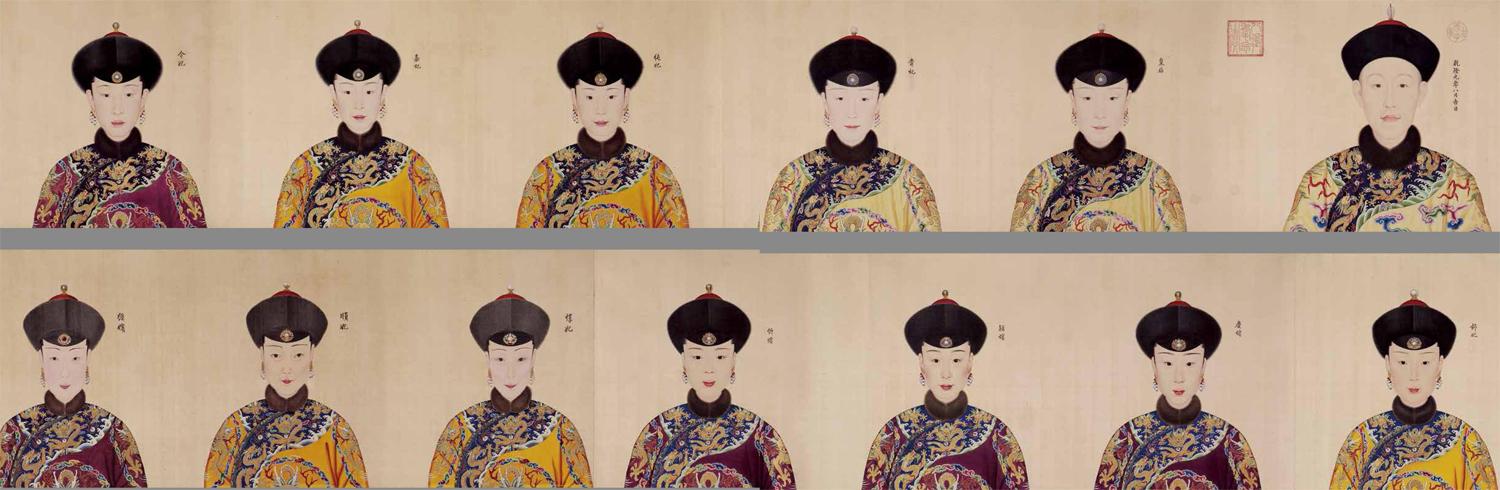

心写治平图 绢本设色52.9×688.3cm 清 郎世宁 美国克里夫兰艺术博物馆藏

心写治平图 绢本设色52.9×688.3cm 清 郎世宁 美国克里夫兰艺术博物馆藏 孝钦显皇后朝服像 清

孝钦显皇后朝服像 清 孝庄文皇后便服像 清

孝庄文皇后便服像 清 十八学士图(局部) 绢本设色 唐 阎立本(传) 台北故宫博物院藏

十八学士图(局部) 绢本设色 唐 阎立本(传) 台北故宫博物院藏除了这幅“天价”画像,郎世宁还创作过包括《孝贤纯皇后朝服像》在内的多幅清代后妃像。多次出现在清宫剧《如懿传》《延禧攻略》中的孝贤纯皇后富察氏,出身高官家庭,受过良好教育,娴于礼法,深明大义,被雍正帝指婚给皇四子弘历为嫡福晋。乾隆即位后,立她为皇后,两人相敬如宾,十分恩爱。《孝贤纯皇后朝服像》正是她24岁被封为皇后时的朝服像,其人物形象与郎世宁的《心写治平手卷》中的半身像几无二致,反映出高超的绘画技巧。

功臣尽遣丹青赞

早在汉唐时期,中国便有图绘功臣以激励后人的政治传统。据《汉书》记载,苏武在匈奴2 0年为汉守节,为彰其功,汉宣帝将他和10位功臣一起“图画其人于麒麟阁,法其形貌”。承汉代麒麟阁功臣图之余绪,唐太宗在长安始设“凌烟阁”。有唐一代,图写凌烟阁功臣像多达11次,“凌烟阁上大书名”成为唐帝国的至高荣誉。

阎立本曾描绘过一批具有历史意义的功臣像,其中最著名的就是《凌烟阁二十四功臣图》和《十八学士图》。《十八学士图》描绘的是李世民早年为秦王时的18位文臣谋士,全都是对人写貌,人物面部刻画精致严谨。据《旧唐书》记载,唐太宗命画家为秦府十八学士写真,要求画家亲到实地与要画之人会面之后方能作画,这自然是基于写真的要求。