嬉戏

嬉戏是儿童的本性,也是最简单、最常见的儿童游戏,是孩子们寻找快乐的重要途径之一。

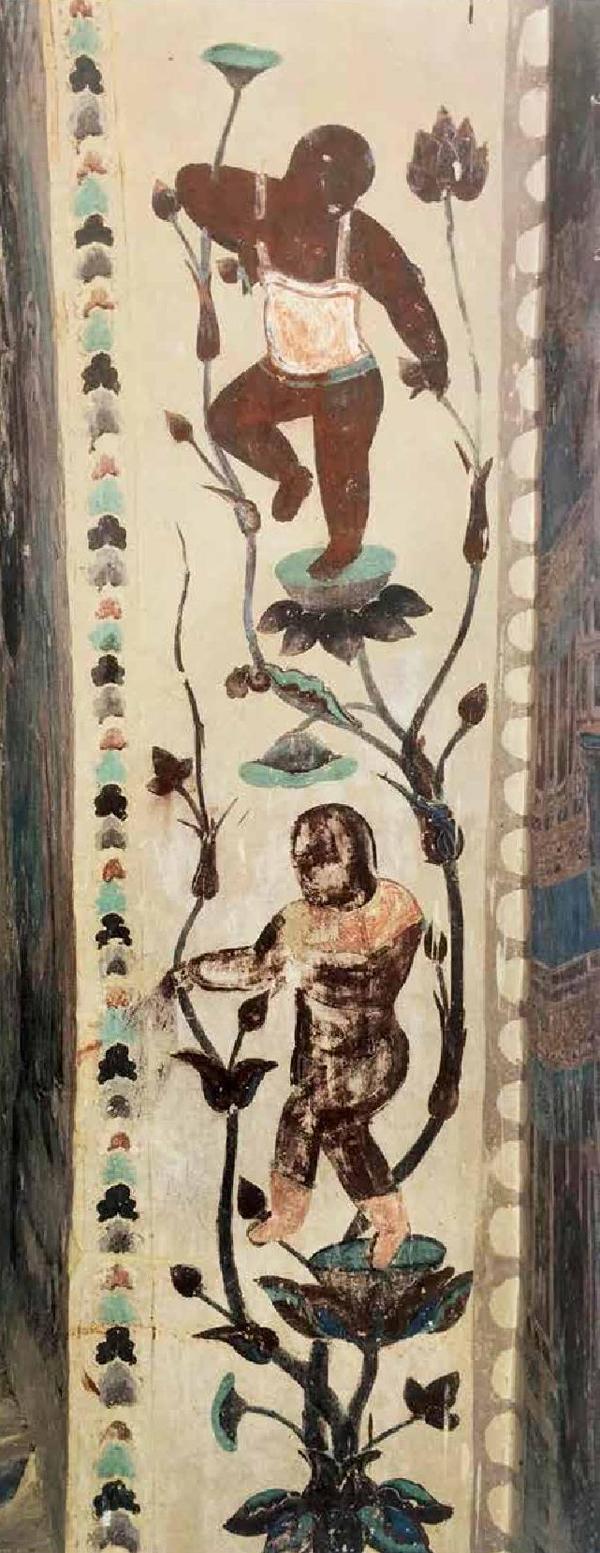

初唐第329窟西龛两侧的化生童子,在缠枝莲花中做攀登嬉戏之状,有的手托莲花,有的手扶莲朵,腹有兜肚,脚穿柔靴。相互之间或上望下盼、传递花朵,或站在枝端悠闲得意地往下看……整个画面充满童趣,真实显示了孩子们天真活泼的性格。

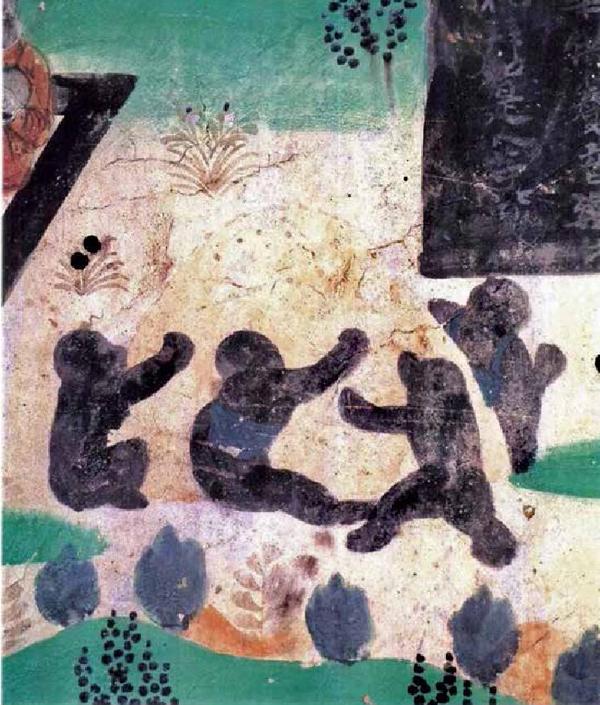

在盛唐第47窟西壁佛龛上,绘盛开之莲花,十余身裸体儿童嬉戏其间,虽色彩已脱落,在红地色中仅剩白色剪影,但儿童们互相打闹嬉戏的场面依稀可见。

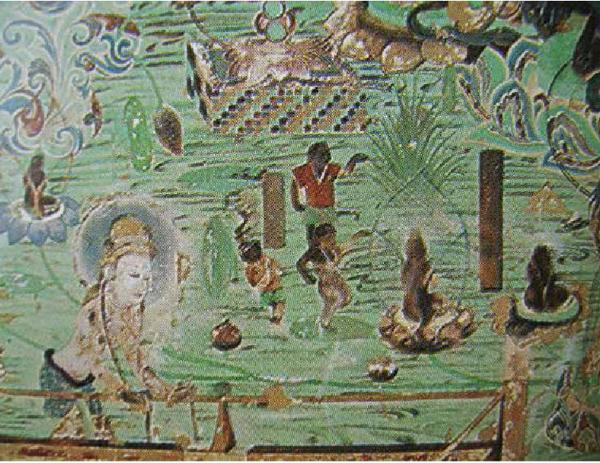

榆林窟中唐第25窟南壁《观无量寿佛经变》中,亦描绘一群化生童子:或玩水,或追逐,或戏鹅,或攀坐莲叶,把儿童嬉戏的天真可爱场面表现得淋漓尽致。

乐舞

化生童子 初唐第329窟西龛南侧

化生童子 初唐第329窟西龛南侧古代敦煌有培养孩子学习音乐舞蹈的风尚,如敦煌文献(P.2418)《父母恩重经讲经文》记载:“男须文墨兼仁义,女要裁缝及管弦。”“学音声,屈博士,弄钵调弦浑舍喜;长大了择时聘与人,六亲九族皆欢美。”女孩子为了提高自己出嫁的档次,创造条件觅个好夫婿,自幼不仅要学针线裁缝,还要学音乐。

音乐既指弹奏乐器,也指歌咏活动。如敦煌文献(P.4525bv)所云:“残奴唱弹,保进便和;忽闻歌齐,七遍往过。”这是男孩子的活动。另外在公共场合,如岁末驱傩,把学郎组织起来进行活动,让孩子们参加合唱,如敦煌文献(P.3270)记载:“儿郎齐声齐和,皆愿彭祖同年。”敦煌文献(P.4055)亦记载:“从兹学童咒愿,社稷劫石同阶。”

童子攀坐莲叶 榆林窟中唐第25窟南壁观无量寿佛经变

童子攀坐莲叶 榆林窟中唐第25窟南壁观无量寿佛经变敦煌壁画中绘有不少儿童演奏乐器的画面,如盛唐第148窟东壁门南《观无量寿经变》中,绘四童子合奏图:四童子分列两侧,正演奏排箫、腰鼓、竖笛和笙,中间两只白鹤翩翩起舞。两两相对的童子,身着背带裤,活泼可爱,充满童趣。又如晚唐第9窟南壁《劳度叉斗圣变》下部的水池中,兩朵莲花绽开,花内各有一组化生童子伎乐,每组四人,其中两立两坐,梳双髻,穿宽袍,形象生动可爱;左边一组演奏笙、琵琶、拍板和竖笛,右边一组演奏琵琶、箜篌和拍板。

受西域少数民族能歌善舞的影响,敦煌的儿童从小就喜欢舞蹈活动,敦煌文献(P.4525bv)记载:“不论水食,绫罗装裹;非(绊)红头绳,亦谦(嫌)古破。好毡上被,不睡不卧;一夜先□,总彼(被)踏破。”一群调皮的孩子扎上红头绳,把家中的绫罗绸缎裹在身上,把被褥当成地毯,在上面又唱又跳,通宵达旦地狂欢。

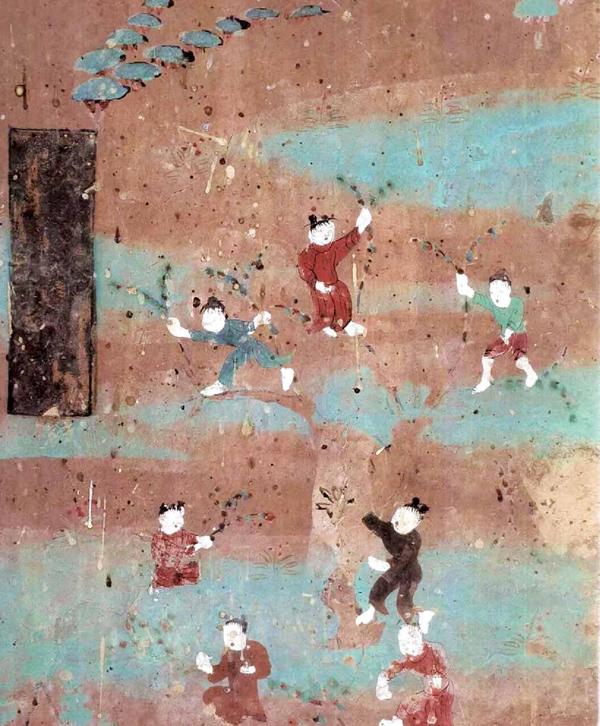

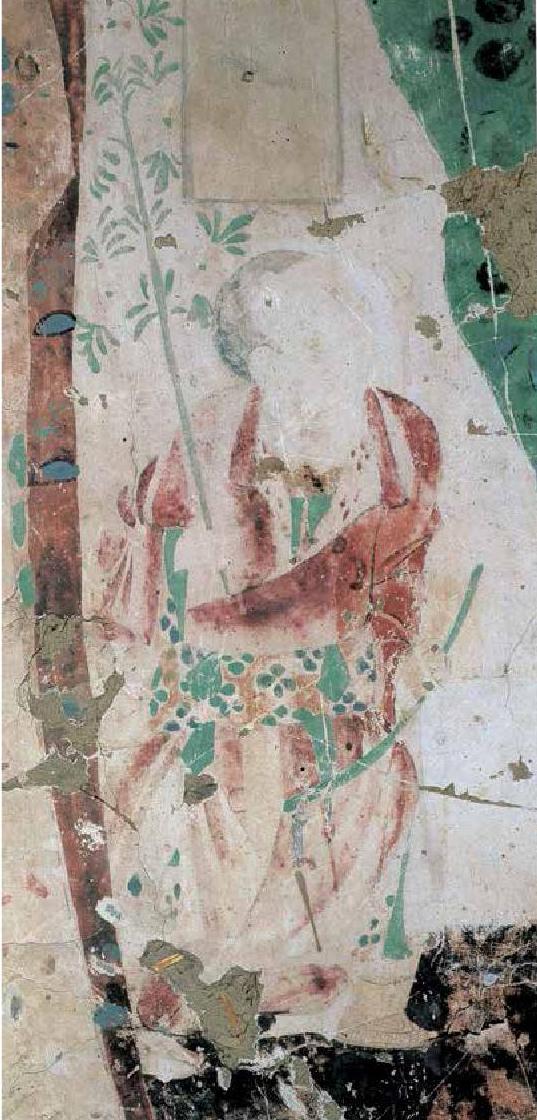

敦煌壁画中也有很多儿童舞蹈的场面,如隋代第420窟西壁龛楣中,绘一身化生童子正在吸腿、收腰、双手上举交叉,做舞蹈状。又如盛唐第445窟北壁《弥勒经变》“婚嫁图”中,则绘一位穿红衣、垂髫辫的童子,在乐队的伴奏下,扬手提腿,翩翩起舞。盛唐第126窟藻井莲花图案中,绘两身穿白肚兜的童子,一童子双手高举,做欢呼状,另一童子则挥右手,抬右脚,似为逗趣的玩打性对舞。

四童子合奏图 盛唐第148窟东壁门南观无量寿经变

四童子合奏图 盛唐第148窟东壁门南观无量寿经变 童子对舞 盛唐第126窟藻井

童子对舞 盛唐第126窟藻井据柴剑虹先生观察发现,壁画中有不少童子在莲花中起舞的形象,如晚唐第173窟中一童子着靴踏于莲花上,双手持长带当空而舞,另一童子双手抱拳,飘带在头顶上飞舞。宋代第400窟中的童子则着靴踏于莲花台上,有的徒手,有的怀抱琵琶吸腿而舞。宋代陈旸《乐书》记载“柘枝舞”云:“用二童舞,衣帽施金铃、抃转有声,始为二莲花,童藏其中,花坼而后见。”似与上述壁画形象有关。

堆筑

聚沙成塔 盛唐第23窟北壁法华经变方便品

聚沙成塔 盛唐第23窟北壁法华经变方便品大概源于生存的需要,儿童对建筑类的堆积活动很感兴趣,如现代的积木玩具,其中孩子们最初堆积的大多是房屋。

在敦煌壁画中,堆积建筑类的儿童游戏与佛教信仰有关,即《法华经变》的“聚沙成塔”。《妙法莲华经·方便品》云:“诸佛灭度后,若人善软心,如是诸众生,皆已成佛道,诸佛灭度已,供养舍利者,起万亿种塔,金银及玻璃,砗磲与玛瑙……若于旷野中,积土成佛庙,乃至童子戏,聚沙为佛塔,如是诸人等,皆已成佛道。”

盛唐第23窟北壁的《法华经变》“药草喻品”下部,画工便依据“方便品”,描绘了儿童正在“聚沙成塔”的画面。画面上有四个胖娃,正聚精会神地玩沙,四童子已堆了一个比他们还高的沙塔,可他们还在兴致勃勃地往上堆沙,画家把四童子堆沙的专注神情刻画得细致入微、生动形象。画面右上角有一榜题:“造□造像香华供养音乐供养或称名或礼拜如是人等皆成佛道。”可见这幅画确实与佛教信仰有关,正如佛经所云:“彩画作佛像,百福庄严相,自作若使人,皆已成佛道,乃至童子戏,若草木及笔,或以指爪甲,而画作佛像,如是诸人等,渐渐积功德,具足大悲心,皆已成佛道,但化诸菩萨,度脱无量众。”孩子们把沙堆成塔状,这种游戏就成为一种功德,并可以因此升天成佛。但在壁画中,画家努力表现的是孩子们天真烂漫、活泼调皮和逗人喜爱的性格,其游戏场面富有童趣。

七童子采花 中唐第112窟西壁

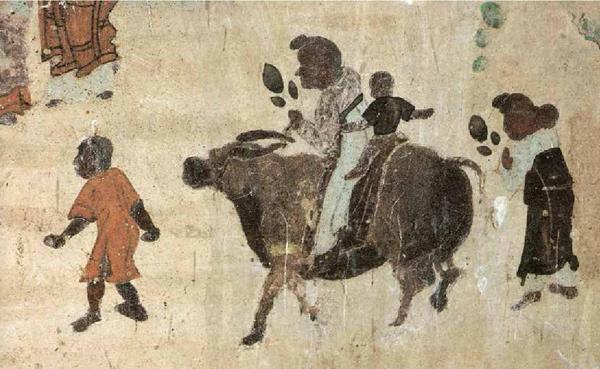

七童子采花 中唐第112窟西壁 骑牛童子初唐第323窟南壁东晋扬都金像出渚

骑牛童子初唐第323窟南壁东晋扬都金像出渚“聚沙成塔”的佛教儿童游戏影响深远,如“堆宝塔是流行于长江中下游地区的儿童游戏。中秋之夜,众儿童便将拣来的砖瓦石块等集中在一起,然后以它们为原料,自己动手堆砌成塔状物……有的还在‘塔前放一小桌,上供月饼水果等节日食品,以敬塔神”。另外,流行于我国北方地区的“拍燕窝”和沿海一带的“滴假山”儿童游戏,从形式上看,似乎也源于佛教的“聚沙成塔”儿童游戏(郭泮溪《中国民间游戏与竞技》,上海三联书店,1996年版)。

采花、斗草

采花、斗草的游戏与儿童的生活环境有密切关系,现代城市中所栽种的花草树木都是仅供观赏,严禁攀摘践踏,所以采摘花草已成为一些孩子偷偷摸摸的行为,而非游戏了。但在20世纪60年代,由于当时城市中的绿地很多,笔者也就常常和小伙伴攀树采花摘草,记得我们将斗草叫作“打官司”,既有趣,亦培养了孩子们的体能和智能。

在敦煌壁画中,亦生动地描绘有儿童攀树摘花的场景,如中唐第112窟西壁南侧,便绘有七名儿童正在攀树采花的画面:有三个童子已经爬上了树梢,或在摘花,或往树下扔花,或与同伴逗趣;有一童子正试图往树上爬;树下也有三个儿童,其中两童子正在拾取地上的花枝,一童子则正伸手接树上伙伴扔下来的花枝,整幅画面具有浓郁的生活气息。

敦煌壁画中虽然没有发现斗草的画面,但藏经洞出土的敦煌遗书中却有关于斗草、斗花的生动记载。如敦煌文献(S.6537、P.3271)《斗百草》诗云:

一

建寺祈长生,花林摘浮郎。有情离合花,无风独摇草。喜去喜去觅草,色数莫令少。

二

佳丽重阿臣,争花竞斗新。不怕西山白,惟须东海平。喜去喜去觅草,觉走斗花先。

三

望春希长乐,南楼对北华。但看结李草,何時怜颉花? 喜去喜去觅草,斗罢月归家。

四

庭前一株花,芬芳独自好。欲摘问旁人,两两相捻取。喜去喜去觅草,灼灼其花报。

斗百草的游戏,又称斗草、斗花,起源甚早。唐刘禹锡有诗“若共吴王斗百草,不如应是欠西施”,说的是春秋末期,吴王和西施就已在宫中玩斗百草了。据考,《诗经·周南·芣苢》为儿童斗草嬉戏之辞,诗云:“采采芣苢,薄言采之。采采芣苢,薄言有之。采采芣苢,薄言掇之……”芣苢即车前子草,韧性强,耐拉扯。斗草斗花,多见于妇女儿童,如白居易《观儿戏》诗云:“龆龀七八岁,绮纨三四儿。弄尘或斗草,尽日乐嬉嬉。”贯休《春野》亦云:“牛儿小,牛女少,抛牛沙上斗百草。”

骑牛童子 初唐第323窟南壁西晋吴淞江石佛浮江

骑牛童子 初唐第323窟南壁西晋吴淞江石佛浮江骑牛、骑竹马

骑牛是孩子们最喜欢的游戏之一,骑在牛背上晃晃悠悠,十分有趣。但骑牛等动物需要适宜的环境条件,具有替代性质的骑竹马游戏却简单易行。

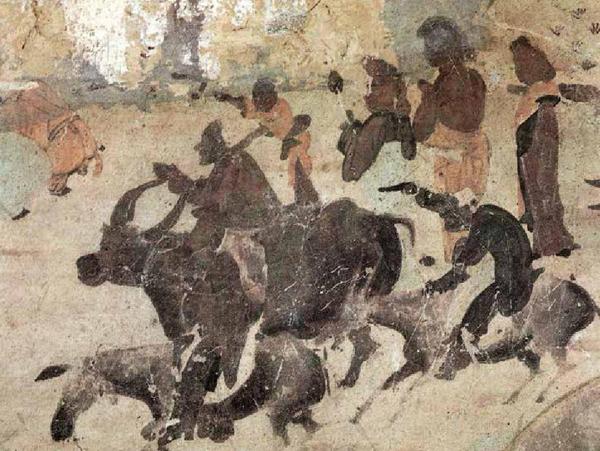

骑竹马 敦煌佛爷庙湾36号魏晋墓

骑竹马 敦煌佛爷庙湾36号魏晋墓在敦煌壁画中,亦有孩子骑牛的画面,如初唐第323窟南壁佛教史迹画《东晋杨都金像出渚》图中绘有一组迎佛的人群,骑着水牛和毛驴,奔向江边。妇女们手捧莲花,合十礼敬。其中一顽童正站立在牛背上,左手扶在御牛老者的左肩上,右手遥指江中船上的佛像,整个画面生动描绘了孩子骑牛时的欢愉兴奋之状。同壁西侧《西晋吴淞江石佛浮江》图中有祖孙三代骑牛迎佛的画面:一中年男子在前面牵牛,牛背上坐着一老妇和一小童,一中年妇人身背婴儿紧跟在牛后面。笨拙的大水牛蹒跚而行,牛背上的小孙子左手紧紧抓住奶奶的腰,颇有害怕之感。

骑竹马,即儿童以一根竹子当马,夹在两腿间,来回奔跑、嬉闹。民间骑竹马游戏的历史十分久远,据《后汉书·郭伋传》记载,郭伋在并州为官时政绩很好,与民众素结恩德,后来“始至行郡,到西河美稷,有童儿数百,各骑竹马,道次迎拜”。敦煌佛爷庙湾36号魏晋墓中有一幅描绘儿童骑竹马的砖画。一个3岁左右的孩童身着红白圆领短袖衣,下身全裸,做弓步(骑马)状,一根竹马弯在胯下,孩童右手扶竹马,高兴地转过头来望着母亲。

骑竹马 晚唐第9窟东壁门南

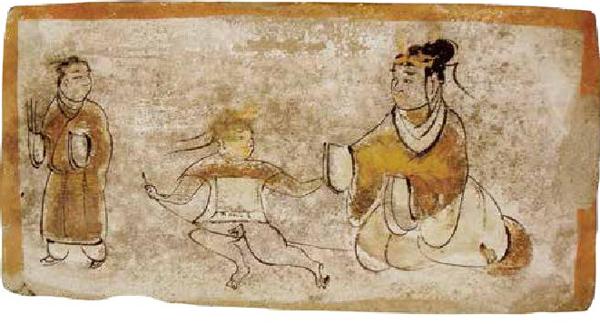

骑竹马 晚唐第9窟东壁门南 抱猧子的高昌儿童 阿斯塔那古墓出土绢画

抱猧子的高昌儿童 阿斯塔那古墓出土绢画捉蝴蝶、趁猧子

喜欢动物是儿童的天性,捉玩、饲养昆虫和小动物也就成了孩子们的游戏之一。敦煌遗书P.2418《父母恩重经讲经文》载道:“孩儿渐长成童子,慈母忧心不舍离;近火专忧红焰烧,临河恐坠清波死。捉蝴蝶,趁猧子,弄土拥泥向街里;盖为娇痴正是时,直缘騃小方如此……五五相随骑竹马,三三结伴趁猧儿。”

猧,即一種供人玩养的小狗,王涯《宫词》云:“白雪猧儿拂地行,惯眠红毯不曾惊。”趁,是追逐和赶的意思,杜甫《题郑县亭子诗》云:“巢边野雀欺群燕,花底山蜂远趁人。”

初唐以来,猧子成为宠物,如杨贵妃就有一猧子,有一次玄宗与亲王下棋,玄宗将输,于是“贵妃放康国猧子于坐侧,猧子乃上局,局子乱,上大悦”(段成式撰《酉阳杂俎》卷1《忠志》)。新疆阿斯塔那古墓出土的绢画中便绘有一左手抱猧子的高昌儿童形象。可见唐代以来,大人小孩玩猧子已是一种时尚,敦煌与高昌、康国常有交流,人员彼此往来,猧子的传入乃情理中之事。

虽然敦煌壁画中尚未发现捉蝴蝶、趁猧子的画面,但藏经洞出土文献的记载则说明当时敦煌民间确有“捉蝴蝶,趁猧子”的儿童游戏。

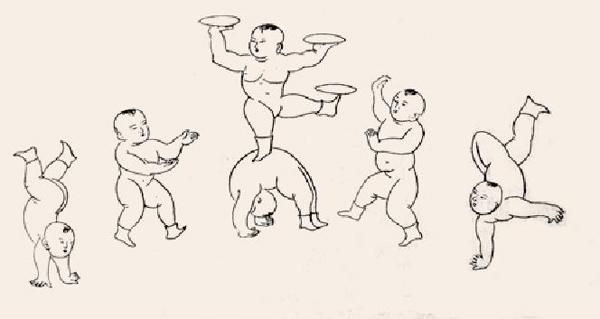

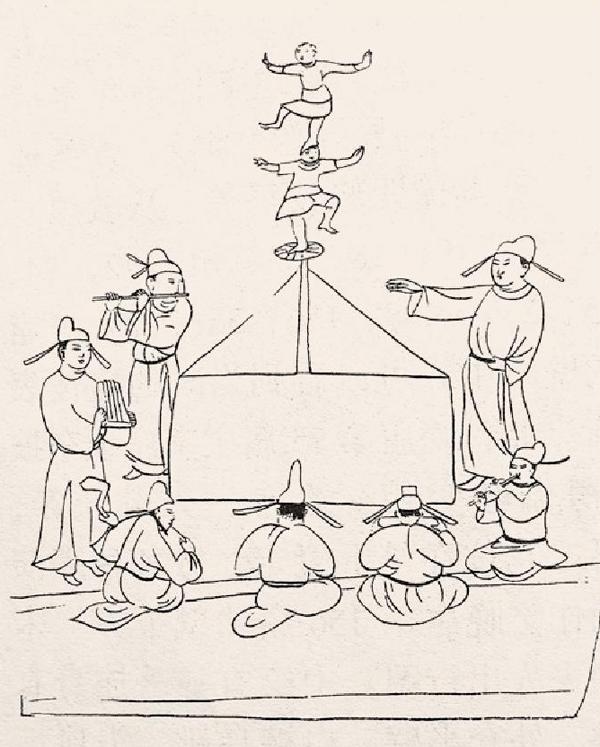

叠罗汉、倒立、顶竿

叠罗汉、倒立、顶竿等活动都是古代百戏内容之一,也是孩子们喜欢的游戏活动。这种活动不仅能锻炼儿童的体能,也能训练孩子们的各种技艺,培养孩子们的意志。

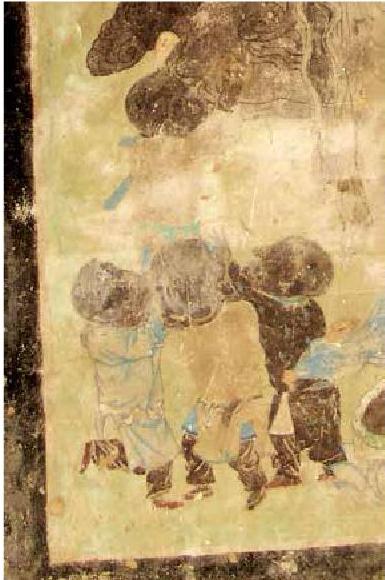

叠罗汉,即孩子们三五成群,从下往上一个立在另一个的身上,层层上升,具有难度和惊险性。敦煌壁画初唐第220窟南壁《阿弥陀经变》中,一个似穿背带裤的童子屈膝,颇感吃力地站在荷叶上,而一身着红上衣、绿短裤的童子直立在其肩上,两位童子均抬左手,握右拳,头部侧向其左方,似在表演武打动作,颇有情趣。

盛唐第217窟北壁《观无量寿经变》绘有几个童子叠罗汉的场面,下大上小,呈塔形,一旁还有围观、喝彩助兴者,洋溢着一片欢乐的气氛。安西东千佛洞第2窟后甬道西壁南侧药师佛右侧下方,亦绘有几个童子叠罗汉的场面:三个童子在下面,中间一个童子的肩上又站着一个童子,正伸手欲取药师佛手中物。几个童子的姿态各异,特别是下面三个童子屈膝、蹬腿以及捧掌的动作显示出不同的力度,形象生动。叠罗汉特别需要相互之间的协作,因此对培养孩子们的集体观念很有帮助。

叠罗汉、倒立等 中唐第361窟南壁阿弥陀经变

叠罗汉、倒立等 中唐第361窟南壁阿弥陀经变 叠罗汉 初唐第220窟南壁阿弥陀经变

叠罗汉 初唐第220窟南壁阿弥陀经变也有将叠罗汉与柔术、倒立等技艺结合的,如莫高窟中唐第361窟南壁《阿弥陀经变》中,绘有一组儿童嬉戏的形象,六位儿童全身裸露嬉戏,中间一童子向后弯腰成拱桥状,上立一童子双手托盘,左腿抬起,足尖托盘,盘似在旋转;两侧各有一位童子拍手称快;左端一童子做双手倒立,右端一童子做单手倒立。倒立,古代称倒植、掷倒,亦称拿鼎。在敦煌壁画中,绘有很多倒立的图像,姿态各异,丰富多彩。

叠罗汉 东千佛洞第2窟后甬道西壁南侧

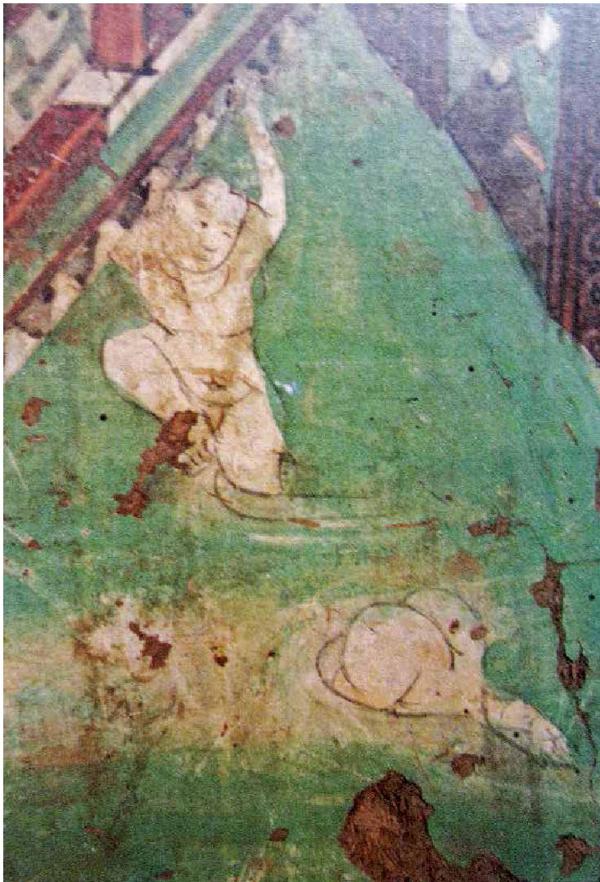

叠罗汉 东千佛洞第2窟后甬道西壁南侧顶竿是难度更高也更为惊险刺激的活动,如在五代61窟南壁《楞伽经变》中,图绘帷帐里伸出一竿,竿头置一圆轮,有两个儿童在圆轮上进行表演。一儿童脚踩圆轮,另一儿童单脚立在踩圆轮儿童的头上,动作十分惊险。

顶竿 五代第61窟南壁楞伽经变

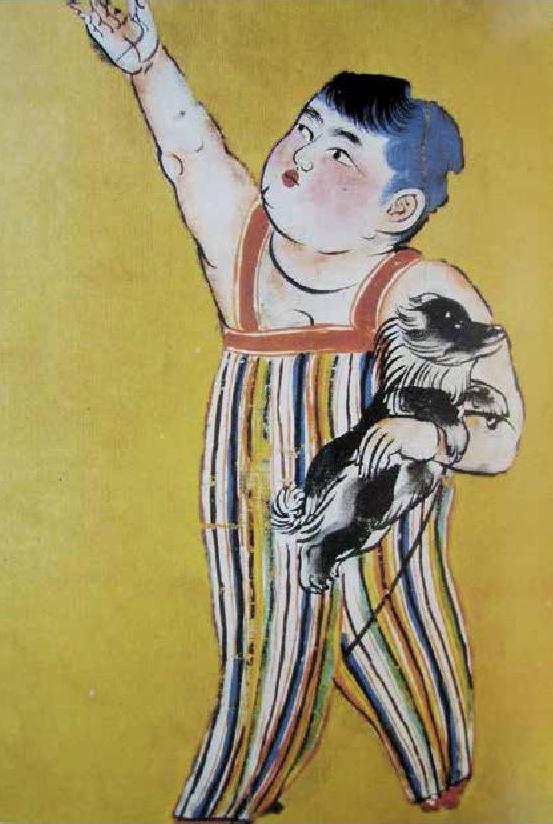

顶竿 五代第61窟南壁楞伽经变 童子执球杖 榆林窟五代第15窟南壁 引自李重申《敦煌古代体育文化》

童子执球杖 榆林窟五代第15窟南壁 引自李重申《敦煌古代体育文化》 顶竿 晚唐第156窟北壁宋国夫人出行图

顶竿 晚唐第156窟北壁宋国夫人出行图?玩球?

我国自唐开始,就曾盛行与曲棍球或高尔夫球相似的游戏,叫作步打球(捶丸)。步打球是从击鞠运动中派生出来的,运动者在徒步或跑步中持杖打球。比赛通常分成两队,双方手持弯头球杖,进行抡、运、传、射等技术,并配合战术将球击入对方球门而得筹(得分)。王建《宫词》:“殿前铺设两边楼,寒食宫人步打球。一半走来争跪拜,上棚先谢得头筹。”

戏鹅 榆林窟中唐第25窟南壁观无量寿佛经变

戏鹅 榆林窟中唐第25窟南壁观无量寿佛经变受成人的影响,儿童们也有自己的“步打”。据李重申先生考证,在敦煌榆林窟五代第15窟南壁,“绘有一幅一名童子站立在莲花座上,左手持一圆球,右手持一弯头球杖的画面。从球杖的长度可判断为当时步打球所持的球杖……榆林窟的這一珍贵的少年步打球图像,为当前对曲棍球或高尔夫球的起源是同源还是多源的争论,提供了极有参考价值的珍贵资料”(李重申:《敦煌古代体育文化》,甘肃人民出版社,2000年版)。

游泳

在水中游玩是儿童最喜欢的活动之一,它集娱乐、竞技、健身为一体,同时可以培养孩子的吃苦、忍耐、勇敢和互助精神。不过,游泳在多河流且炎热的南方很普遍,而在河流相对较少且寒冷的北方,会游泳的孩子则较少。然而,位于极度干旱的戈壁大漠中的敦煌,1000多年前的画工却描绘了很多儿童在水中游玩的情景。

嬉水童子 盛唐第148窟药师经变

嬉水童子 盛唐第148窟药师经变榆林窟中唐第25窟南壁《观无量寿佛经变》中,两个童子正向中间的一只鹅游去,追捉玩耍。在亭台水边,一童子双手吊着台栏,右脚提起在水面蹬,左脚还在水中,并且蹬划出一圈水涡;一童子正在扎猛子,头已潜到水里,屁股高高翘在水面上;吊在台栏边的孩童双眼正盯着潜水孩童的屁股。这群在水中游玩的孩童,其神情和形象都描绘得非常生动有趣。

盛唐第148窟东壁门北的《药师经变》中,亦画有十余身童子嬉水。七宝池中,或自己随意游玩,或与鸭相戏,或坐莲叶舟中,或在水中推舟……其中,两个孩童坐在莲叶舟中,水中一孩童正竭力往上攀爬,舟上一孩童则试图把他拉上来,画面内容丰富生动。

令人思考的是,这些儿童游泳的画面,是画工根据当时敦煌的真实生活环境所描绘?还是南方画工来到敦煌,将自己南方的生活情景描绘到洞窟里?或者是敦煌画工根据南方传来的画稿所描绘?

潜水童子 榆林窟中唐第25窟南壁观无量寿佛经变

潜水童子 榆林窟中唐第25窟南壁观无量寿佛经变在敦煌壁画和敦煌文献中,保存有许多诸如嬉戏、乐舞、堆筑、采花、斗草、骑牛、骑竹马、捉蝴蝶、趁猧子、玩弹弓、樗蒲、叠罗汉、倒立、顶竿、玩球、游泳等古代儿童游戏活动的画面或记载,这些画面和文献对于我们进一步全面探讨中国古代儿童游戏很有帮助,同时也为当代儿童教育提供了一些或许可以借鉴的材料和思路。不过,由于一些壁画经过1000多年的岁月沧桑,画面已变得模糊,加上一些文献资料不够详细,更由于我们才疏学浅,或许会导致我们对某些形象和内容的判断不够准确;另外,由于篇幅所限,未对有关内容的源流做深入地探讨。为此,如有谬误和遗憾之处,敬请方家批评指正。

(注:本文中P.2418、P.4525bv、P.3270、P.4055、P.3271、S.6537均为敦煌藏经洞出土文献编号。“P”表示法国国家图书馆藏伯希和文献编号,“S”表示英国大英图书馆藏斯坦因文献编号。)