经过紧张的筹备,四川博物院藏张大千书画作品在甘肃省博物馆展出了。四川是张大千的故乡,甘肃是他曾经留恋徘徊的艺术之乡。70余年之后,张大千的作品在他曾经为艺术奋斗过的地方展出,不觉让人慨叹岁月易逝,人间沧桑。

大风起兮云飞扬。

威加海内兮归故乡。

安得猛士兮守四方!

一代枭雄、汉王朝的开创者刘邦的诗句,气势如虹,撼天动地。张大千的画室名曰“大风堂”,正契合了其画风的力拔山兮之气势,融贯东西之风尚。他突破南北宗论300年来的桎梏,是近代最为全能的画家。

像张大千一样精通人物、山水、花鸟各科的全能画家,在中国画史上绝不缺乏,但能达到他的高度,直达水墨丹青的历史之源头攫取源流,做到学而能舍,不为古人所囿,则可谓绝无仅有。

在有限的艺术生涯里,能遍览中国历代名画真迹,无人能出张大千之右,他把包括敦煌壁画在内的历朝历代美术精髓熟稔于心,集其大成而自出机杼,开创出内涵极深的自成一格的新风,真正厘清了中国画自古至今的历史,深刻地影响了画坛。在古往今来的绘画历史上,无人能出其右。

研究者认为,作为一个闻名遐迩的世界级中国画大师,张大千一生取得了巨大的艺术成就。他对中国文化艺术的繁荣与发展,和提高中国文化艺术在世界上的地位与影响,都堪称功勋卓著,贡献至伟。张大千的绘画历程,是一临摹,二写生,三创作,即先师古人,再师造化,最后以师己心为目的,以求独创为最高宗旨。任何人要想在事业上有所成就,都必须要学习前人、继承前人、借鉴前人,站在前人的肩膀上,开拓出自己前进的道路,以超越前人,不断发展,以便能青出于蓝而胜于蓝,雏凤清于老凤声。这样,也才能长江后浪推前浪,使得历史能不断发展,社会能够不断前进。故而张大千常说:“继承传统,不能亦步亦趋。只限于临摹为足,则无画矣!”

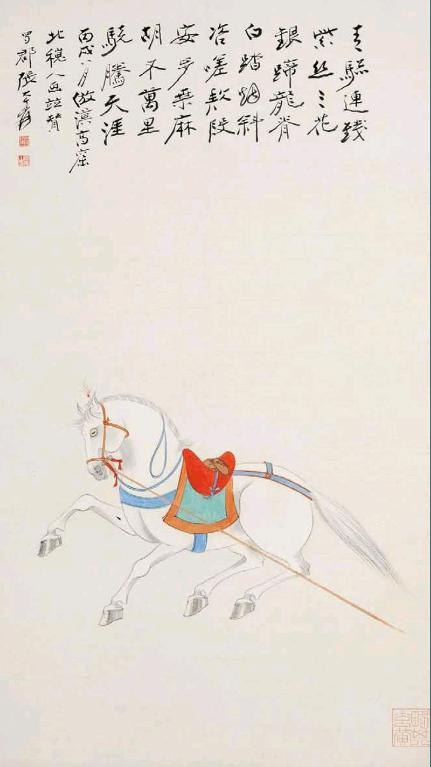

张大千在一生中,总是在不懈地追求美、反映美、表现美、创造美,尽力创造出一个美的世界、美的氛围、美的环境。美,可以说是张大千创作的目标与标准,也是他创作的出发点与归宿。纵观此次展览中的画作,无论人物、山水、花鸟,无不透露和显示出色彩的美、布局的美、服饰的美、格调的美,让观赏者不自觉便在画前驻足,流连忘返。

张大千的画作,早已达到形神兼备、传神超物、遗貌取神的境界。张大千认为,简略地讲,大抵画一种东西,不应当求太像,但也不应当故意求不像。求它像,画当然不如摄影;若求它不像,那又何必画它呢?所以,一定要在像与不像之间,得到传神超物的意趣。这便是绘画的艺术,也就是古人所说的“遗貌取神”。

读万卷书,行万里路。张大千手不释卷,有良好的阅读习惯。张大千说:“一个画家,不光要学习画画,还要熟读画理、画论、画史等书籍,才能打下扎实的根基。”“衣当重彩,食当美味,画也复如此。最要紧的不在技巧,而在于‘气味如何。趋利谄媚者,太俗气;草率急就者,太浮气;因袭相陈者,太匠气;若将生活中的某些丑行形诸笔墨,肆意渲染,那更是一股令人作呕的秽气!作画,务求脱俗气,洗浮气,除匠气,去秽气!”“作画者欲要脱俗气,洗浮气,除匠气,去秽气,第一是读书,第二是多读书,第三是须有系统、有选择地读书。”他认为,见闻广博,还要从实地观察得来,并不仅仅只单靠书本,两者是要相辅而行的。名山大川,熟于心中,胸中有了丘壑,下笔自然有所依据。要经历得多,才有收获。不但山水如此,其他人物、花卉、鸟兽也都是一样。通过游历来增长见识,充实绘画资料,并从窥探宇宙万物的全貌,来培养广阔的心胸。故而读万卷书、行万里路,此二者是相辅相成的,都是提高艺术修养的途径,不可偏废。张大千的一生,也正是从读万卷书、行万里路中,获得了极大的启示、经验与教益。

四川是张大千的故乡,四川博物院是张大千画作的重要收藏地。尤其张大千临摹的敦煌壁画,巨大幅张的《观无量寿经变》《劳度叉斗圣变》举世罕见。这次来甘肃展出的包括川博张大千作品中的若干精品,是川甘相邻,艺术结缘的良好开局。

玉印珠辉——大千用印

张大千一生用印三千方以上。早年多为自刻,后结识陈巨来、方介堪等篆刻家后,其用印则多出自这些名家之手,为其治印的名家,据不完全统计至少在40位以上。

张大千用印极为讲究,对印章的外形、印文的风格和印泥都有其独到的见地。他的印章大多每隔五年便全部更换,一是为面目更新,二是为防人制假画。

印之形

张大千用印极为讲究,他认为:“印章是方形的最好,最正宗。圆印还可用,若腰圆、天然形等都不可用。”(不过先生晚年时也用过天然形的印章。)

——张大千《谈书画作品的印章与印泥》

印之韵

“工笔画宜用周秦古玺,元朱满白印。写意的可用两汉官私印信的体制。除名号印外,间或可用诗意的闲章,拿来做压角的用场。但这类闲章,印文要采古人的成语,与画面适合的为宜。”

——张大千《谈书画作品的印章与印泥》

印之色

“印泥讲究的自是朱砂最好,朱膘次之。”“印泥也是越陈越好,因为颜色看起来越觉沉凝古艳。”

——张大千《谈书画作品的印章与印泥》

清逸俊雅——张大千早年写意画作

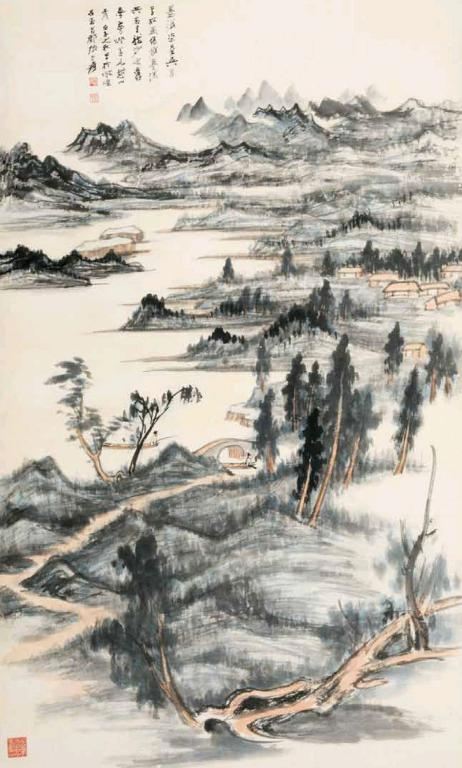

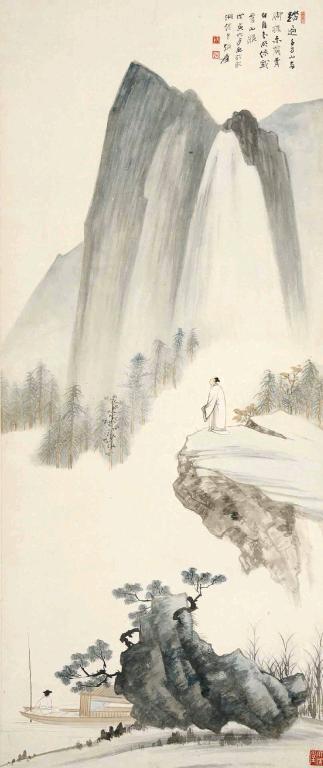

张大千先生早年习画从文人水墨入手,师崇八大山人、石涛、石谿、渐江;又撷韵徐渭、陈淳、唐寅、吴伟等,常背临古画,融通古今,自成一家。笔墨风格清新俊逸,颇承元、明、清以来的文人水墨画传统。

临摹之功

张大千学画时,非常重视临摹古画,他强调“师古人之迹,先师古人之心”。(张大千《对大风堂弟子刘力上的谈话》)

在摹习方法上,他认为:“临摹,就是将古人的笔法、墨法、用色、构图,透过一张又一张的画作,仔细观察它的变化,并加以了解、领会、深入内心,达到可以背诵的程度。然后经过背临过程,对古人技法运用自如,最后把古人的东西变为自己的。”(张大千《对友人的谈话》)

悟道山水间

张大千一生曾三上黄山、四上峨嵋、久居青城。从山水之中领悟画理。1927年5月,张大千与其兄张善孖第一次上黄山游玩,当时黄山尚未开发,他们便请了十多个工人逢山开道,遇水搭桥,在山中寓居数月,写生、赋诗。因痴爱于黄山之美,1930年先生与张善孖、黄宾虹、郎静山等人组织了“黄社”、为开发建设黄山作大规模的宣传。

黄山之行令张大千体味到:“要领略山川灵气,不是说游历到那儿就算完事了,实在是要深入其间,栖息其中,朝夕孕育,体会物情,观察物态,融会贯通,所谓胸中自有丘壑之后,才能绘出传神的画。”

画风之变

敦煌之行令张大千画风大变,由早年的清丽雅逸,变为富丽堂皇,仕女人物变得雍容华贵,妩媚动人,画中常出现莫高窟顶藻井图案。

他认为“画画单要求具有诗意还不够,更要具有词意,即要求画中具有缠绵蕴藉,幽幽不绝的意境”。(张大千《对秘书冯幼衡的谈话》)