第四场

庶民梦

特写

昔日的皇家园林紫禁城禁卫森严,这一天却人头攒动。数位头发花白、戴着眼镜的学者静静站在陈列柜前观摩古人字画,眼神里全是虔诚敬畏;几个特地从天津赶过来的青年细细抚玩着太和殿的柱廊,浑身上下透着激动。

1914年古物陈列所开放以后,“中外人士前来参观者岁时不绝,而外人之临莅京师者尤莫不以先睹为快”。

第一幕

“紫禁”从此不神秘

戊戌变法以后,西方近代博物馆思想逐渐传入中国。为了开启民智,不少有识之士和进步团体都提出了仿效外国开办博物馆的主张,欧洲一些传教士也先后在中国部分城市开办了博物馆性质的机构。清朝末年,一些进步人士洞察世界潮流,进一步提出了建设皇家博物馆的设想。

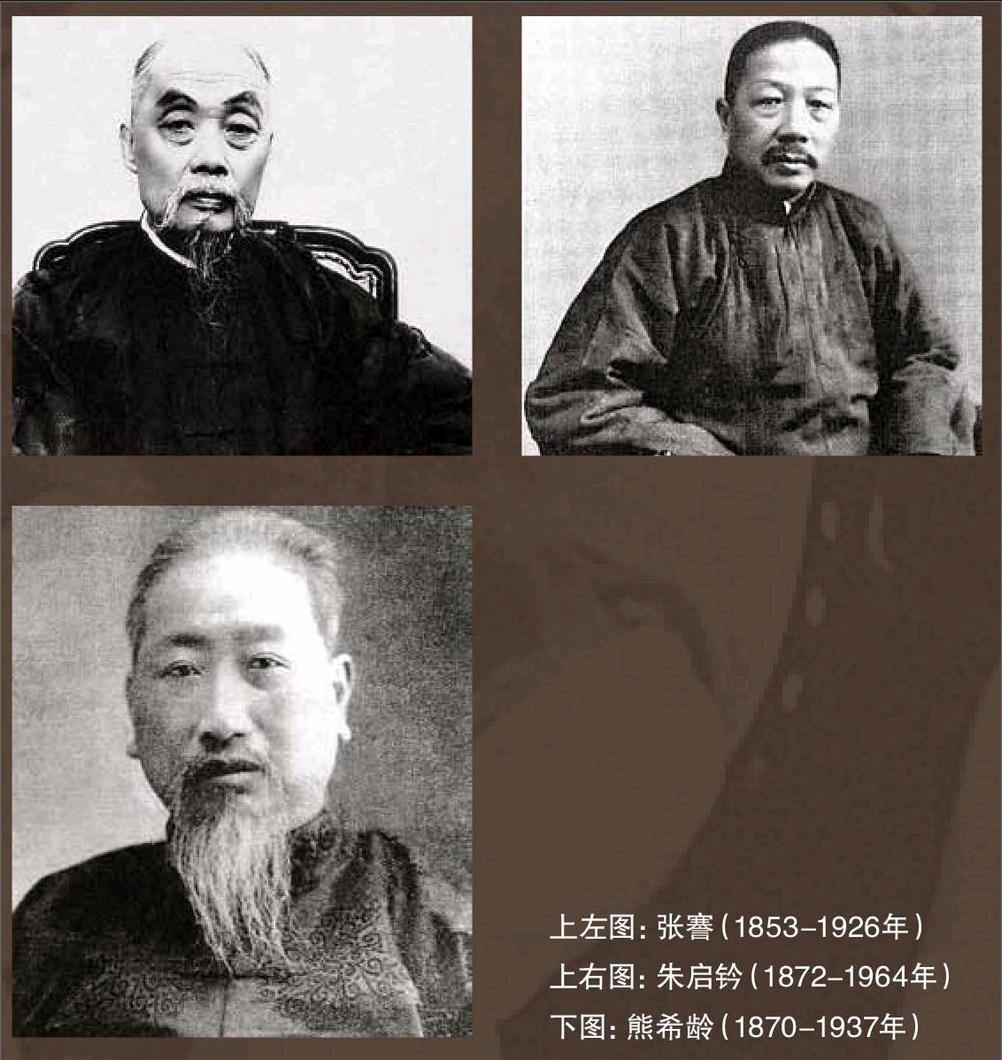

光绪三十一年(1905年),张謇《上南皮相国请京师建设帝室博览馆议》主张仿效日本帝室博览馆之制,“奏请皇太后、皇上颂赐内府所藏”并“谕令京内外大小臣工及世禄之家、嗜古之士进其所藏”,在京师设立帝室博览馆,并“可渐推行于各行省”,还从建筑、陈列、管理、模型、采辑、表彰6个方面,对博览馆的规划提出了具体建议。然而此议未被清朝皇室采纳。

民国二年(1913年),张謇再次提出:“自金、元都燕,迄于明、清,所谓三海、三殿、三所者,或沿旧制,或扩新规,宫苑森严,私于皇室。今国体变更,势须开放……则所谓为地兴事者,非改为博物苑、图书馆不可。”并建议:“博物院宜北海。至图书馆,则昔之内阁国史馆、文华殿、太和殿 、武英殿 、方略馆,甍宇相望,地位横通足设,以兹清切之区,为图书之府。”

辛亥革命胜利后,民国政府也立即将保护文物、成立博物馆提上了议事日程。

辛亥革命前后,政局混乱、社会动荡,各地盗卖文物、盗挖古墓的现象日渐猖獗,而且当时有不少日本和欧美的古玩商人“环我国门,搜求古物”,文物流失海外的情况十分严重。“前清内府,昔日所藏缛矣。一散于庚申,再散于庚子,永沦异域,至可唏也。兹所存者,仅奉天清宫及热河避暑山庄而已。”

1912年5月23日公布的《国务院官制修正草案》设立内务总长,在国务总理以下各部总长中仅次于外交总长,位居第2位,同时公布的《内务部官制草案》第10条第6款明文规定:内务部礼俗司执掌“关于保存古物事项”。

1912年10月1日《内务部为筹设古物保存所致大总统呈》:“查古物应归博物馆保存,以符名实。但博物馆尚未成立以先,所有古物,任其堆置,不免有散失之虞。拟请照司所拟,于京师设立古物保存所一处,另拟详章,派员经理。至各省设立分所之处,应从缓议。”可见,当时还只是着眼于建立一个“古物保存所”,以收藏为主;但后来正式决定的却是成立“古物陈列所”,以展示为主。名称一变,性质迥异,博物馆呼之欲出。

当年7月,教育部在国子监成立了国立历史博物馆筹备处,但进展缓慢,直到14年后的1926年才正式开馆。而几乎同时筹建的古物陈列所,则仅用一年时间就建成开放。这主要得益于两件大事的推动:1913年7月至1914年1月间发生的“盗卖热河避暑山庄前清古物案”和1914年社会各界的反复辟斗争。

在1913年7月热河都统熊希龄调任国务总理兼财政总长之后的一段时间里,北京、上海、天津、承德等地的古玩市场纷纷出现来自承德避暑山庄的古物,自称是热河都统熊希龄的差役刘鼎卿、管账杨氏、幕府狄氏等人,对外宣称“热河清皇室宝器,一半归民国,一半归皇室,现在归彼出卖”,“此项卖价为在热河开办石油矿之用”,“热河宫内出来物品不少,系归官卖,好者运京,次者就地出售”云云。一时间,买卖山庄文物几乎成为古玩行内尽人皆知的热门生意,引起社会各方的关注。

在巨大的社会舆论压力下,熊希龄奉总统袁世凯之命,派政治会议委员许世英查办。案发后,“在热河承德县羁押者十七人,在京师警察厅羁押者九人”,多为北京、承德两地古玩店的老板和伙计。案犯供词中还牵涉到熊希龄本人,“京中本行人亦传说熊都统回京带来货物八十箱,卖银三十万两”。熊希龄为表清白,给袁世凯写信,要求将羁押在承德的有关案犯解京备质,但许世英却暗中致函当地官员“令勿诛求”。最终以在北京等地追回被盗漆木器、织绣品、玉器、瓷器等229件草草结案,熊希龄旋即去职改任参政。

而根据美籍人士福开森后来的回忆,熊希龄实为古物陈列所的创始人之一:“此殿(武英殿)陈列之书画,系自热河、奉天两行宫运来,时在民国二三年间,董其事者为热河都统熊君秉三,及内务部总长朱君桂莘二人。”整个案情扑朔迷离,但此案却直接促使社会各界有识之士推动当局与逊清皇室协商,将承德避暑山庄和沈阳故宫遗留文物“由民国政府备价收归国有”,并运京保存、展出。

1913年10月,民国政府内务部派杨乃庚等人,会同逊清皇室内务府人员前往承德,在都统姜桂题的协助下,先设立起运陈设处,将行宫及各园林陈设品集中,然后由滦河水路运到滦州,再转乘火车运京。“一切手续,极为繁杂……起运路程,亦颇费周折”,从1913年11月18日至1914年10月28日,耗时一年,分7次将1949箱又1877件共计119500余件家具、陈设、铜器、玉器、书画、钟表、书籍、毡毯及其他杂物(其中还包括43只活鹿)运到北京,“均告无恙”。

1914年1月,内务部派治格等人会同内务府人员前往沈阳,在都督张锡銮的协助下,从1月23日至3月24日,分6次将1201箱共114600余件铜器、瓷器、书画、书籍、珠宝、文房用品等运到北京。因有承德运送的经验,且专门带了北京奇宝斋古玩铺的10名工人一起前往负责包装古物,故此行相对顺利。

经民国政府与逊清皇室双方“约同古玩商家逐件审定,折中估价”,两地运京文物共值351.1476万元,“当未付价之前,这些古物暂做皇室出借民国之用”。

与“盗卖热河避暑山庄前清古物案”几乎同时,在北京等地突然刮起了一股复辟之风。

民国建立后,前清皇室惶惶不可终日。当初《清室优待条件》第三款规定:“大清皇帝辞位之后,暂居宫禁,日后移居颐和园,侍卫人等照常留用。”“1913年初,袁世凯请隆裕太后遵守清室优待条件中第三款的规定,请清室离开紫禁城,移居颐和园。这在紫禁城中引起了一片恐慌。”逊清皇室方面以颐和园围墙太矮不安全为由拖延搬迁,袁世凯于是下令,把颐和园的围墙通通加高几尺。

然而,到了“民国二年的新年,气氛开始有了变化”。首先是民国政府派代表向逊帝溥仪拜年,“到民国三年,就有人称这年为复辟年了。孤臣孽子感到兴奋的事情越来越多:袁世凯祀孔,采用三卿士大夫的官秩,设立清史馆,擢用前清旧臣……劳乃宣在青岛写出了正续《共和解》,公然宣传应该‘还政于清……还有一位在国史馆当协修的宋育仁,发表了还政于清的演讲,都一时传遍各地。据说在这个复辟年里,连四川一个绰号叫十三哥的土匪也穿上清朝袍褂,坐上绿呢大轿,俨然以遗老自居,准备分享复辟果实了。”

一时复辟气氛四处弥漫,“国本动摇,人心疑惧”,引起了社会各界的广泛关切。至此,一位肃政使正式提请政府追查复辟谣言,得到一些将军和巡按使的支持,袁世凯也于11月23日发布命令,“申明紊乱国宪,即照内乱罪,从严惩办”,并派遣内务总长朱启钤、司法总长章宗祥“与清皇室接洽,以遏乱源”。经反复协商谈判,最终在《清室优待条件》基础上达成7条善后办法,明确规定“清皇室应尊重中华民国国家统治权”,并废除了逊清皇室的爵赏、刑罚等权力,“所有一切近于行使政权事项,一律停止”。此后,鼓吹“还政于清”的宋育仁被步军统领衙门递解回籍。整个社会的政治风向随之一变,“劝进文章和还政于清的言论都不见了”,民国成立后的第一次复辟浪潮被成功击退。

虽然后来的事态发展证明,袁世凯制止清室复辟只不过是为他本人的“帝制自为”让路罢了,但客观上维护了当时仍存在的共和体制。复杂的形势促使北洋政府接受社会各界有识之士的建议,将已收归民国的紫禁城前朝部分仿效外国先例改为博物馆,以绝逊清觊觎。

于是,在朱启钤的主导下,在张謇等人的呼吁下,在著名画家金城和福开森的参与谋划下,并“由美国退还庚款内拨给二十万元为开办费”,古物陈列所瓜熟蒂落,雄伟神秘的紫禁城从此开始向公众打开厚重的大门。

1914年10月10日,北平古物陈列所正式向广大民众开放,它将中国古代文明、珍贵文物和宏伟宫殿建筑融为一体,首次向广大市民展现,从此撩开了紫禁城神秘的面纱,也揭开了国立博物馆的序幕。据记载,仅开放日至月底的短短20天里,前来参观的人数就超过了1.1万人次。