从前一直以为,排演老舍的作品,是北京人艺的专利,但是自从看了明戏坊的《我这一辈子》之后,这个认知就被彻底打破了。在《我这一辈子》之后,明戏坊还排演了老舍的《猫城记》,以及这部最新的作品《离婚》。

《离婚》是老舍于1933年写的一部长篇小说,这次改编成小剧场话剧,在原著的基础上做了不小的改动,但讲述的依然还是那20世纪30年代国民政府里小科员的故事。通过这几个小人物的生活与思考,展现的是那个时代老北平的生活风俗画。刚刚开始步入现代社会的京城小科员们—也是中国最早的一批小知识分子—在打开国门后,其传统的伦理观念和行为方式受到了外来思想的冲击,开始想要挣脱那些传统的牢笼,寻求诗意的爱情,有些蠢蠢欲动,但又思前想后,有些害怕,于是就恍惚了—本剧的主人公老李就这么恍惚了。

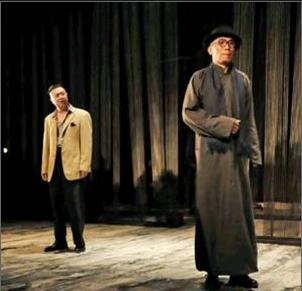

话剧版《离婚》将原著中的众多人物化繁为简,集中在3个主要人物与若干配角身上,仅两位主要演员来担纲几乎全部的角色,其中主角老李作为中心人物,由舞台上两位演员共同扮演,所以在老李独自思考的时候,舞台上的两位老李也就有了对话。除了老李外,另外两位主角老张和小赵也一样个性鲜明,3个人分别代表着当时社会上3种不同的处世态度,有的人恍惚,有的人不恍惚。通过他们之间的对话和故事,调侃了小知识分子的那点幻想,以及在大时代环境下他们对浪漫生活的“意淫”。面对着平淡、平凡、乏味的生活,但凡有那么点想法的人,都有那么些恍惚,想要追求点诗意。老李嫌弃自己从乡下进城的老婆、孩子,感觉他们让自己在同事、朋友面前抬不起头,而内心的小算盘又想着出轨,渴望寻求诗意,所以想着离婚。可是现实生活又哪里有那么多诗意?无论怎样,谁不还是照样生活下去了吗?说是离婚,但到最后也没有一个人离婚,“凑合着过”才是大家一致的价值观。

“诗意”是老李心灵的追求,象征自由与唯美的生活;“婚姻”则象征着对平庸现实的妥协,是“诗意”的对立面。所以当老李想要去追求“婚姻”以外的那份“诗意”时,内心也就“恍惚”了。扮演主角老李的方旭,同时也是这部戏的编剧及导演,在此之前就参与了同为老舍作品改编的话剧《我这一辈子》和《猫城记》的创作并担任主演,所以对老舍的小说如何改编和呈现已经积累了不少的经验,而这次的改编更是将老舍作品独特的魅力和当代舞台美学完美地结合在一起,以关键词“恍惚”来总结全剧所有人物的内心纠结与挣扎,并将这份“恍惚”毫无障碍地传递给台下的戏剧观众。20世纪30年代的人们所纠结的,其实在现代人的身上依然可以看到,所以这部戏将这份“恍惚”提取出来,让当下的观众对自己面对的一些现状也产生了思考。

方旭在谈这部戏的时候曾说:“我心中的诗意是一种精神上的自由。人都向往自由,但这种自由不是你想干什么就干什么,而是人不会被很多事情所羁绊,那才是人真正的自由。这种自由需要不断地修行才能达到。戏剧,便是我的一种修行方式。”在我看来,剧场中被这部戏所感动的每一个观众,被感动的重要原因,也正是这份对自由的向往,也许是工作,也许是生活。我们的生活被各种琐事包围,所以也就有更多的人怀揣着一颗渴望自由的心。但这部剧的末尾却给了这样“诗意”的故事一个并不“诗意”、反而有些“失意”的结局,并让主人公老李说出了最后一句台词:“老李的诗意,灭了。”简简单单的一句话,让观众再度回到现实,如同燃烧了一整晚的烛火,在最后一刻灭了一般,让人心里或多或少有一些不是滋味,这也是这部戏的抓人之处。

京味儿是老舍作品最重要的标签,也是改编老舍作品主要的评断标准之一。在老北平20世纪30年代的背景下,每一个角色嘴上跑的都是一口标准的京片子,两位演员将10多个角色处理得形象鲜活,外加幕间那几段北京味儿十足的中阮和三弦儿演奏,也将观众活生生拉回到旧社会的北平城里,展现出一番别样的诗意,让人回味无穷。值得一提的是,为本剧做配乐的是上半年刚在选秀节目《出彩中国人》中获得冠军的中阮琴痴冯满天,这几段配乐扣人心弦,既有主角老李内心中的那份“恍惚”,又似乎令人隐隐感觉到那么一些“诗意”,让观众一整晚都沉醉在这样一种旋律之中。

看完演出走出剧场,回到现实社会,想到当下这个时代,有些人为了孩子结婚、为了买房子而又去离婚,恍惚间,我竟有点怀念戏里那个单纯为了追寻爱情而想出轨而离婚的时代。

这何尝不是一份让人恍惚的诗意呢?endprint