说起消夏美食,小吃在其中占了不小的比重,大概是因为行走途中解渴祛热的需要吧。只要想想在烈日当头的时候,前方出现卖冰饮的小摊或者小店,这效果简直无异于“望梅止渴”。大江南北,各地都有独特美味的消夏小吃,展示着夏日美食的多姿多彩。

分布最广的消夏小吃,大概要数酸梅汤。梁实秋在《雅舍谈吃》中这样记载:“暑天之冰,以冰梅汤为最流行,大街小巷,干鲜果铺的门口,都可以看见‘冰镇梅汤四字的木檐横额。有的黄底黑字,甚为工致,迎风招展,好似酒家的帘子一样,使过往的热人,望梅止渴,富于吸引力。昔年京朝大老,贵客雅流,有闲工夫,常常要到琉璃厂逛逛书铺,品品古董,考考版本,消磨长昼。天热口干,辄以‘信远斋梅汤为解渴之需……”

而酸梅汤的制作说来简单,不过是用杨梅入水熬制、加糖去酸而已。但实际上,真的能把酸梅汤熬制得尽其美味的,并不太多。《雅舍谈吃》中记载京城老字号“信远斋”的酸梅汤,称赞其“冰糖多、梅汁稠、水少,所以味浓而酽。上口冰凉,甜酸适度,含在嘴里如品纯醪,舍不得下咽。很少人能站在那里喝那一小碗而不再喝一碗的”。然而,梁先生自己去药铺买来乌梅、干果铺买到冰糖来熬,终究熬不出那样浓醇的滋味来。

除了酸爽宜人,酸梅汤还有一重讲究便是“冰镇”。在旧时,京城人们冬天从什刹海或者护城河挖了冰藏在地窖,等夏天再取出来为饮品降温。今日家家都有冰箱,“冰镇”这件事就更加容易了。今日的酸梅汤除了冰糖之外,往往也会加入山楂、玫瑰花之类调味。西安回民街的酸梅汤则固定用桂花添香,食用牛羊肉之后来一杯冰镇的桂花酸梅汤,足可将肉食的腥腻味道涤荡一空。

另一种价廉物美、随处可见的小吃则是绿豆沙。绿豆本身就有清热、解毒、祛火的功效,熬烂成为豆沙之后连汤饮下,更是消除暑气的良方。四川人爱吃火锅、烧烤,又不喜欢口渴上火的感觉,于是每到夏天傍晚,总会有小贩将熬好的绿豆沙灌入暖水壶里,拎上四五个这样的水壶沿摊叫卖。麻辣火锅吃得酣畅淋漓之余,人们总是特别愿意花上一两元钱买点清凉的绿豆沙来喝,小贩们的生意在夏夜也总是特别好。也有人用差不多同样的做法卖冰镇银耳汤,同样生意火爆,大受欢迎。

老北京人在夏天爱吃一种叫作“玻璃粉”的小吃,叫这个名字当然不是真的将玻璃磨成了粉,而是形容它的晶莹剔透,像玻璃一样水润透明。其实它和四川的冰粉比较相似,都是用琼脂加上淀粉制成,只不过北京的“玻璃粉”比四川冰粉的糖分更少一些,吃的时候加点酸梅汤,有一点点酸甜味就很好吃了!这种小吃还有一种妙处,就是热量很低,吃起来却觉得相当有料,把肚子填满,自然就不想再吃其他东西了。而实际吃进去的,基本都是水,所以特别适合解暑热而又担心长胖的一族食用。

当然,北京夏日可以大快朵颐的不止玻璃粉一种,还有被列入“仿膳”的豌豆黄儿。豌豆黄儿分粗、细两种。北海公园仿膳、漪澜堂卖的是细豌豆黄儿,传说中慈禧太后喜食的自然是这一种。胡同里、庙会上卖的则是粗豌豆黄儿,这是用砂锅将豌豆煮烂成泥,加上小枣,淀成粉坨,扣出,切成像切糕一样的菱形块,用手推车运至庙会上兜售。因为豌豆本身也有消炎去暑热的功效,所以这种清甜的糕点也很受欢迎。

在四川,冰粉和凉虾往往是在同一副担子上卖的。冰粉大致有点像北京的玻璃粉,凉虾却大不相同了—大米制浆煮熟,用漏勺漏入凉水盆中,米浆便凝结成一只一只白乎乎的小虾。因头大尾细形似虾才得到这个名字,用它配红糖水,是夏季解渴佳品,香甜软嫩,入口冰凉。传说凉虾最初是湖北特产,传到四川之后也大受人们喜爱,而产自宜宾葡萄井的凉糕则又完全是另一种风味。

上天给了四川酷热的夏天,却也给了四川人琳琅满目的夏日美食。除了冰粉、凉虾、凉糕这一系列甜食,还有凉面、凉粉等清凉酸辣又可当主食的,别有风味。凉粉这个名称,南北用来称呼不同的东西—在两广、江西,凉粉是用凉粉草及大米制作的、冷冻后呈绿色或黑色凝胶体;而在西北和四川,则是用米、豌豆或各种薯类淀粉制成的凉拌粉,这种凉粉和凉面一样,调料最最要紧,如果油辣子不香,往往凉粉也不会好吃。四川最著名的“川北凉粉”,调料之中便一定要有豆豉。

南方沿海各省较爱吃甜,四季水果众多,他们的夏日美食也有着同样的特征。诸如杏仁奶茶、芒果西米露,都是水果唱主角的甜品。有的地方甚至用新鲜水果切成小块,在冰过的白粥上红红黄黄地一撒……这样的水果冰粥,很少有人能不动心。

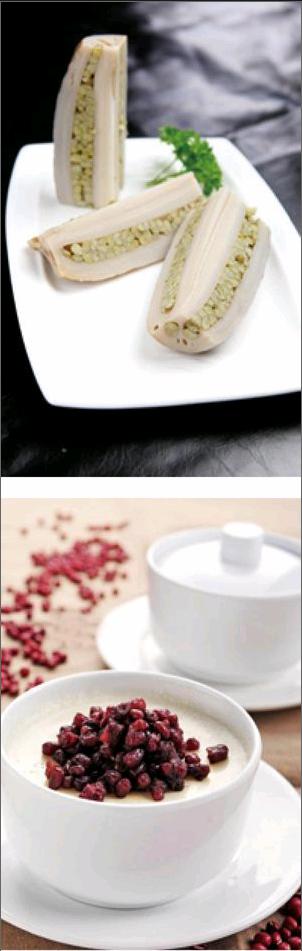

源自广东的夏日冰饮中,最著名的还有双皮奶。双皮奶,顾名思义,就是有两层皮的牛奶。传说当年广东省顺德市一位叫何十三的农家子弟,在清晨烹制早餐的时候,不小心在牛奶里翻了个花样,后来便成了传统,而双皮奶也由清末流传至今。做法说起来也很简单,先将新鲜的牛奶煮热,但不煮沸,趁热倒在碗里,过不久鲜牛奶表层就会结出奶皮。用筷子将奶皮刺穿,缓缓地将碗里的奶倒出,加入适量的蛋白、白砂糖,搅匀,再将奶沿碗边缘慢慢倒回原来的碗里,让原来的奶皮慢慢浮起。接着放到蒸锅上蒸,不久后结出一层皮来,这样形成了两层皮,上层奶皮甘香,下层奶皮香滑润口,就是夏日里一大享受的“双皮奶”了!

当然不能忘了依然流行于港澳的“钵仔糕”。成书于清朝咸丰年间的《台山县志》载:“钵仔糕,前明士大夫每不远百里,泊船就之。其实,当时驰名者只一家,在华丰迂桥旁,河底有石,沁出清泉,其家适设石上,取以洗糖,澄清去浊,以钵盛而蒸之,非他人所用。”故后人采用钵仔来蒸糕之法一直流传了下来。做出来的成品糕晶莹雪白,质软而滑润、味甜而清香,吃起来有韧性又不黏牙,且有多种风味可供选择,如相思红豆、草莓、水蜜桃、葡萄干、香芋、玉米、苹果、椰丝、菠萝等十几种口味。港星刘青云和袁咏仪主演的电影《新不了情》,也曾经让这种极富地方特色的小吃红极一时。

除了这些各具特色的地方美食,家常菜色的安排也自有经验可循。天气一热,便少用大鱼大肉、多吃新鲜时蔬,丝瓜、莲藕、百合、薏仁、银耳等清爽型菜色纷纷上阵,美味宜人,闷热的天气似乎也就不是那么难熬了。这大概也就是“若无闲事挂心头,日日都是好时节”式的中国美食智慧吧!endprint