含蓄、内敛并富有张力是中国文人士大夫阶层的传统精神,而主流的传统中国绘画也一脉相承地弘扬并寄托着这种精神,中国的人文品格、思想境界也由此生发出来。当下西画技法在中国广泛传播,但是,一个优秀的中国画家无论将素描、速写等西画技法运用得如何高超绝伦,其内在的文人基因,不但难以撼动,反而愈加浓郁。

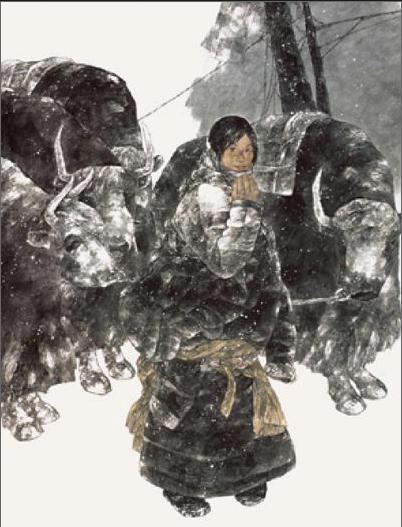

李伟就是明显具有这种特征的中国画家。生长在西北的他,对画法、画技以及人的思想等有很深入的思考。少数民族尤其是西北地区的维吾尔族和藏族题材,在黄胄、叶浅予、方增先等大家的笔下生动地再现于宣纸之上,引起了广泛的关注,吸引了大批的画家加入到描绘少数民族的队伍中来,其中画西北的藏族风情出成绩的画家最多。除画油画的陈丹青外,画国画的有吴山明、杜滋龄、史国良、南海岩等。他们都利用西北藏族题材激发自己的创作欲望,提炼自己的绘画技法,逐步形成了自己的风格。这对生于斯长于斯的李伟来说也许是有重大影响的,他对西北的了解和热爱应该说更甚于他们,所以李伟的所思所想以及艺术上的追求也更为深入。他的画中不难看出苦涩探索的痕迹,表现高天厚土的艺术追求以及对自然的崇拜之情跃然纸上。李伟对人物和动物的刻画带有崇敬的、高洁的情感,人物和耗牛在他的笔下就像一座座深厚伟岸的小山。这些艺术符号没有受任何一位画家的影响,完全是李伟艺术探索中的个人所得。它们是那样的淡然从容、宠辱不惊,就像他本人处在兰州腹地,专注于艺术创作,对待艺术以外的事情任之顺其自然。李伟的这一状态持续了很多年,所以大家觉得李伟的藏族人物画是最原生态、最接近生活本真的。2013年李伟升任甘肃画院院长,相应的管理及社会事务多了起来,也许这一事业的转折会使他的心态、认识、见解和视野有新的转变。

一向低调谨笃的画家,站到一省最受瞩目的画坛峰头,掌舵的画院是一省艺术航道的总参考,画界同仁寄予李伟厚望。甘肃曾是全国画家作品销售的重要市场之一,甘肃民间收藏传统悠久,一直处于领先地位。由于近年书画产业化的高速发展,甘肃本土艺术家在传播与营销为主导的市场中崛起乏力,大大地落后了,而且依然处于颓势。但同时这也表明我省书画家的作品还有巨大的升值空间。比如李伟作品的艺术价值和其他较发达省份同等艺准水平、同等影响力的画家相比,要高出几倍的空间。这一普通的现象使画家们对新任画院领导燃起了希望,李伟的责任重了。我们期待李伟为甘肃贡献更大力量的同时,能够创作出更多优秀的作品。

李书喜:您的画主要是描绘藏族人物和陇东风情,以这两个方面为主要创作题材,这是有意为之吗?

李伟:我早期本来是画人物的,20世纪80年代后期到90年代初期,画了一些陇东和陕北一带具有风情性质的“景大人小”的绘画作品,之后开始探索创作以景为主、人物成为点景的作品。在这一批山水画中,我的绘画语言符号比较明显,绘画形式也比较独特,引起了许多业内人士的关注。由于作品符号明显,很多人认识我也是因为那批画。在那以后,因为受到材料的限制,对那种绘画语言没有继续探索下去。直到90年代后期,我又开始画起了藏区的人物风情。2000年,我在新加坡做展览时主要展出的就是藏区的人物画和陕北老农的山水画,在当时反响还不错。

李书喜:我看您现在画的陇东风情的山水画比较少了。自从倡导敦煌画派以来,您画了一些敦煌风格的人物,新的题材是否能让您酣畅地表达自己已经成熟的艺术思想?

李伟:是的,现在已经很少画陇东风情的山水画了。我这批画敦煌的画是甘肃画院从2011年开始的“朝圣敦煌”的美术创作工程,这是个“五年计划工程”。我们到敦煌去写生,与这座艺术宝库有了朝夕相处的机会,得以从中感受和领悟这座艺术殿堂留给我们的厚重历史和文化。我很着迷于敦煌的艺术神韵,这大大激发了我的创作欲望,于是就有了这些以敦煌为题材的作品。有些画的感受,有些画的临摹,当然,其中主要还是学习和吸收艺术样式,也是给自己今后的创作再增添一些其他的艺术元素。

李书喜:谈到吸收,是否可以说不再是艺术创作,而是您艺术创作上的停止或者说是回到了学习阶段?

李伟:不是。我们每个作画者在不同时期的作品会有不同的关注点,有每个时期的特征。学生时代的临摹、写生和现在的临摹、写生肯定是不同的。随着人生阅历的不同,每个时期的感受和切入点不同,对艺术的追求也是不同的。我的绘画历程也是遵循这一原则,每个时期有每个时期的历练,时代的变迁使我对世界、对人生、对自我都有不同的认识,我的绘画作品在每个时期都有相应的表现。

李书喜:回顾您的艺术历程,您都经历了哪些重要的阶段?是什么因素给您带来了影响?您作品中贯穿始终的艺术追求和精神追求又是什么呢?

李伟:我还是比较循序渐进的,艺术历程中并没有特别重大的艺术转变阶段。印象深的就是80年代中期,我在中央美院进修时,在广泛的接触中,对全国的美术创作形势有了新的认识,当然也对自己的艺术创作有了正确的认识,在大形势下,对自己也有了准确的定位。到了90年代,我从教学岗位到了创作岗位,进入了专业创作的领域,当时的经历和眼光以及心态都有所不同,那使我的艺术创作发生了变化。到了2005年至2006年,我外出调研时,接触了国内一线的艺术家,与他们进行沟通交流,对自己的艺术创作也是一个促进。如今,省上的号召对我们的创作又是一个促进。有了这个目标,让我在这个岗位上多了一份责任,促使我带领团队去践行文化传播的任务,发扬我们民族文化,全面而深度地展示甘肃厚重、丰富、多彩的历史文化。

李书喜:作为新任的甘肃画院的院长,您对画院未来的发展规划和领导策略是什么呢?您如何带领画院在这个竞争激烈的行业中提升学术地位、扩大社会影响?

李伟:甘肃画院作为一个专业的学术创作单位,在前几任院长的带领下,为甘肃的绘画学术氛围做出了巨大贡献。在较好的学术基础上,在这大好的形势下(领导的重视和社会的关注),我和各位同仁强调艺术创作的学术性、专业性和引领性,因此我们要在这一方面做出努力。前面我提到的“朝圣敦煌”系列工程,就是在省上提出建设文化大省的大前提下,我们做出的相应举措。通过对文化的追根溯源,我和甘肃画院全体同仁殷切希望能为甘肃文化建设的发展贡献绵薄之力,同时这也是我们的责任。

李书喜:敦煌画派的提出有一段时间了,在美术界也引起了广泛关注。您觉得如何让世界了解敦煌画派?了解甘肃绘画?

李伟:敦煌曾是中国面向世界前沿的窗口,莫高窟是举世闻名的艺术宝库,为人类了解中国古代艺术提供了可视的绘画样式。敦煌画派的提出,更是将甘肃绘画推向世界,让世界了解甘肃艺术。甘肃作为文化大省,不可否认有深厚的文化积淀和良好的美术方面的群众基础,厚重的文化积淀为艺术创作提供了取之不竭、历久弥新的灵感源泉和养分。我们应该秉承多研究、多思考、多实践的创作理念,脚踏实地地将甘肃民族绘画艺术的经典和世界美术的瑰宝推向世界,深入地挖掘敦煌精神,发扬地域文化。

李书喜:您的绘画风格是在当代环境下表现民族传统文化的,您认为传统绘画在当代的大环境中,如何传承与发展?

李伟:中国传统人物画博大精深,有丰富的笔墨遗产可供继承。学习中国画,都是从传统中慢慢走出来,最终和自己的理论实践相融合,传统是我们学习的根基。水墨人物画是主客观结合的产物,它的语言是充满悟性和灵性的,在审美表现的深度和广度上应有很大的创造可能性。关于西画的造型基础,在创作现代水墨人物画时是需要学习这种现代造型手段的,这无可厚非。但对笔墨语言的把握必须回归传统,这是每位画者都深有体会的。我觉得,现代的水墨人物画的创作不但要追求材料与语言技法上的改变,更重要的是水墨观念、艺术观念的改变,也应该是对传统的超越。它是一个不断学习的过程,不论在哪个时期都要回归传统,进行再学习,不断地探索,挖掘传统的元素。从生活感受出发,在人物刻画中强化人物特征的塑造,把对形象的观感以超然形外的笔墨语言表现出来,这才是传统笔墨与现代造型手段的完美结合。水墨人物画作为中国文化的精髓,必将随着时代的进步而发展,但无论怎样发展,中国传统水墨的精髓是不会消失的。endprint