山水画是中国人情思中最为厚重的沉淀,

从中我们可以集中体味中国画的意境、格调、气韵和色调,而夏景绘画则是其中极其重要的一环。

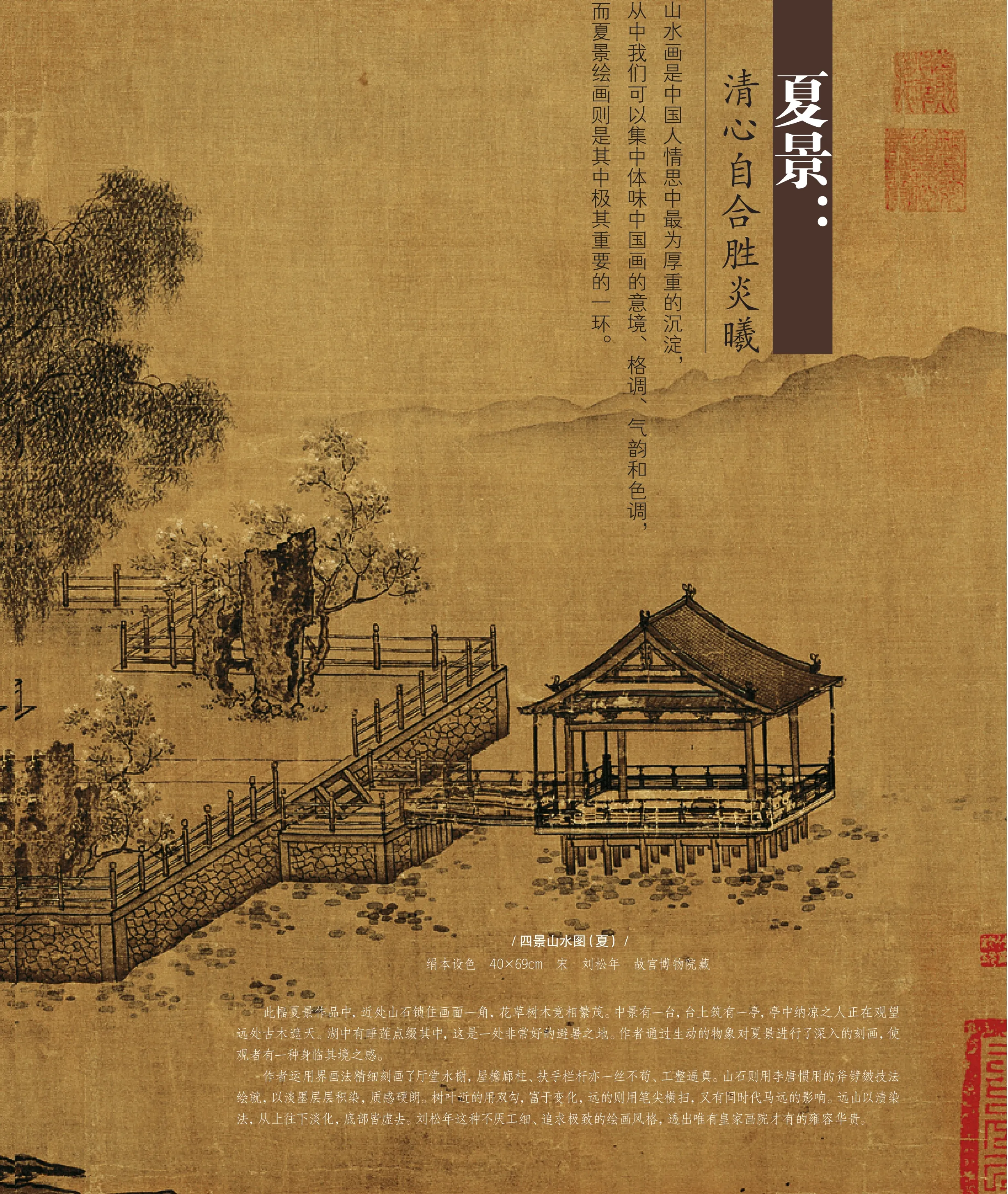

此幅夏景作品中,近处山石锁住画面一角,花草树木竞相繁茂。中景有一台,台上筑有一亭,亭中纳凉之人正在观望远处古木遮天。湖中有睡莲点缀其中,这是一处非常好的避暑之地。作者通过生动的物象对夏景进行了深入的刻画,使观者有一种身临其境之感。

作者运用界画法精细刻画了厅堂水榭,屋檐廊柱、扶手栏杆亦一丝不苟、工整逼真。山石则用李唐惯用的斧劈皴技法绘就,以淡墨层层积染,质感硬朗。树叶近的用双勾,富于变化,远的则用笔尖横扫,又有同时代马远的影响。远山以渍染法,从上往下淡化,底部皆虚去。刘松年这种不厌工细、追求极致的绘画风格,透出唯有皇家画院才有的雍容华贵。

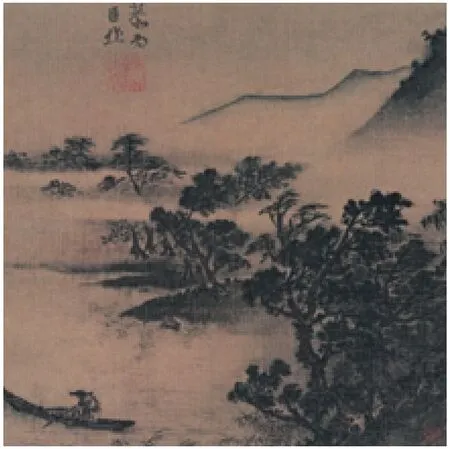

/ 四景山水图(夏) /绢本设色 40×69cm 宋 刘松年 故宫博物院藏/ 夏山过雨图 /绢本设色 元 高克恭

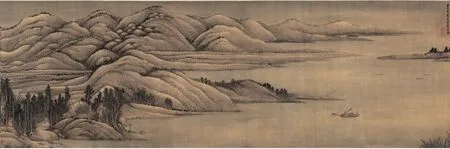

“孟夏百物滋,动植一时好。”虽然热是热了些,但没人否认夏天的万物繁茂、生机盎然,这为夏景绘画提供了多样素材。“石梁茅屋有弯碕,流水溅溅度西陂。”在文人的笔下,夏天表现出如繁花盛开般热烈、率真的情致;而到了设色画中,夏天便化作苍茫郁勃、灿烂绚丽的色彩。譬如五代董源的《夏景山口待渡图》,画面中草木丰茂,江水秀润,云雾显晦,江南山水景色在董源之点染皴擦中尽显,宋人评其画作时认为“水墨类王维,着色如李思训”。

除了单纯的夏景,另一重要的题材便是纳凉。在画作中,古人或榻前抚琴,或莲塘泛舟,或荫下读书,或凉亭对弈,别有一番逍遥自得,让观者充分感受到夏日的韵致。

古人避暑,首选临水的亭台桥畔。宋代诗人杨万里在《暑热游荷花池》中写道:“细草摇头忽报侬,披襟拦得一西风。荷花入暮犹愁热,低面深藏碧伞中。”把盛夏的炎热与乘凉的快意写得栩栩如生。孟浩然的《夏日南亭怀辛大》写的也是水边纳凉的情景:“山光忽西落,池月渐东上。散发乘夕凉,开轩卧闲敞。荷风送香气,竹露滴清响。”

中国古代夏景山水画给我们留下了许多描绘自然的绝妙之作。宋代马麟《荷香消夏图》以宽阔的湖面为主体,林中云雾萦绕,茅庵空落。左岸上乱石嶙峋,柳荫蔽日,树上群鸟翔集。广阔的湖面上微波轻荡,碧叶连连。湖的对岸,远山逶迤,柳林如烟,小桥曲折,云雾飘动如莲。构图平远开阔,布置简洁。笔法细秀,描物具体,尤其柳树变化多姿,树叶丝丝勾出,犹如烟动。其用墨以淡为宗,又浓淡相间,着色亦淡雅,更加烘托出境界的祥和安静。

/菏香清夏图(局部)/绢本设色 41×320cm 宋 马麟 辽宁省博物馆藏此图卷描绘平湖柳堤、荷香清夏的景物,画家通过对岸柳、木桥、游人、荷花这些典型景物的描绘,营造出夏日西湖一派葱茏、朝气蓬勃的自然之美。马麟长期生活在西湖岸边,对西湖美景有着深刻的感受。《荷香清夏图》应是他根据自己对西湖夏景美的观察、感悟而绘制的一幅山水佳作。

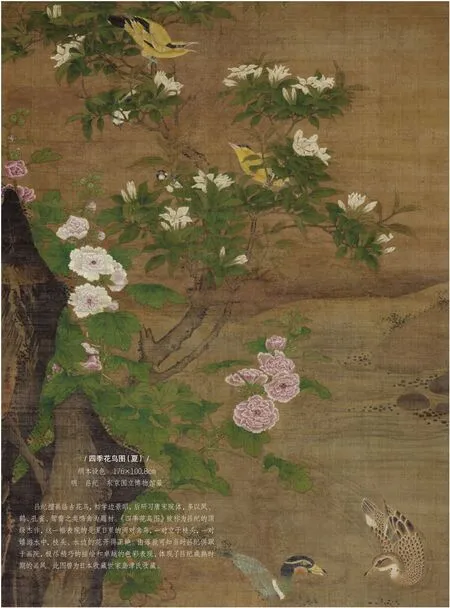

/ 四季花鸟图(夏) /绢本设色 176×100.8cm明 吕纪 东京国立博物馆藏吕纪擅画临古花鸟,初学边景昭,后研习唐宋院体,多以凤、鹤、孔雀、鸳鸯之类鸣禽为题材。《四季花鸟图》被称为吕纪的顶级杰作,这一幅表现的是夏日里的两对禽鸟,一对立于枝头,一对嬉游水中,枝头、水边的花开得正艳。由落款可知当时吕纪供职于画院,极尽精巧的描绘和卓越的色彩表现,体现了吕纪成熟时期的画风。此图曾为日本收藏世家岛津氏收藏。

/ ↑蕉荫纳凉图 /绢本设色 77×63cm 清 邓文举此图描绘的是数株高大的芭蕉树下,一位神情自若的文士正在纳凉的情形。文士坐于简易木床上,床上放有展开的书卷、绘画等物。蕉荫可以提供纳凉场所,而书画则可以让人心境平和,达到“心静自然凉”的效果。

/ →溪山清夏图 /绢本设色 204.5×108.2cm 元 盛懋 台北故宫博物院藏深山消夏是很多文人雅士喜爱的消暑方式,《溪山清夏图》绘崇山复岭,白云缭绕,楼阁掩映于丛树之中。近景溪水环绕,岸边筑有水阁亭榭,为可游可居之景。图中人物或于水榭纳凉,或悠游林下。构图繁复深曲,用长披麻皴表现山石,繁皴密点。界画楼阁严整,人物细致精谨,云霭以线勾勒,复染色彩。

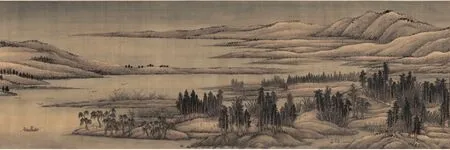

/ 仿董源夏景山口待渡图 /绢本设色 319×50cm 清 王翚

/ 夏卉骈芳图 /绢本设色 25×26cm宋 鲁宗贵故宫博物院藏

夏季的山林,树茂林密,风清气爽,自然也是古人纳凉的好去处。唐代高骈《山亭夏日》诗云:“绿树荫浓夏日长,楼台倒影入池塘。水晶帘动微风起,满架蔷薇一院香。”盛夏时节,树荫下格外清凉,蔷薇花开,微风拂过,满院都可闻到它沁人心脾的香味。元代王蒙《夏日山居图》将这一美景反映到了画纸上,丛树叠岭,山头草木绿意盎然,山脚松林苍郁茂密。树荫深处有草堂一间,隐者自乐。全图结构繁复充盈,于稠密中透出灵动的气韵。

宋代梅尧臣喜欢到寺院去寻幽,禅房前花木葱茏,长廊曲径幽深,佳茗入口,凉自心生,诗人自然是乐不思蜀。唐代诗人王维在陕西终南山下建有竹里馆,并作诗咏之:“独坐幽篁里,弹琴复长啸。深林人不知,明月来相照。”宋代李唐的《长夏江寺图》中,长江岸上群峰罗列,寺观隐于丛林中,江水粼粼,风帆出没于其间,气势雄伟壮阔。

“六月红云不肯移,清心自合胜炎曦。”古人认为,“清心静气”才是避暑的最高境界。诗人独坐院中,修心养性,迎着徐徐凉风,怡然自得。白居易还有诗为证:“人人避暑走如狂,独有禅师不出房。非是禅房无热到,但能心静即身凉。”如此看来,“心静自然凉”确实是一剂消暑良方。

苍郁山林,幽谷溪流,柳荫水阁,纳凉避暑可谓夏景山水画作的重要题材之一,而画中景致传达给观者的,是古人在炎炎夏日中寻找清凉与自在的那份惬意。

/ 纳凉观瀑图 /绢本设色 23.7×24.8cm 宋 燕文贵 故宫博物院藏此图绘清溪一湾,溪畔水阁掩映在蓊郁的翠树秀竹之中,背景峭壁坚崚,飞瀑如帘,溪流湍急击石,清波拂岸,充满夏日大自然的勃勃生机。水阁之中一位高士身着白衣袒胸踞席而坐,凝视潺湲,若有所思。整幅不用界尺,粗笔徒手绘水榭,人物、树石、建筑颇有生拙之趣,极具文人画气息,是“意笔楼阁”的早期作品。画面无款印,对开有清高宗弘历题诗。裱边旧题签为“燕文贵纳凉观瀑”七字,画面钤有“石渠宝笈”、“宝笈重编”等印四方,对开钤有“太上皇帝之宝”等印玺。曾为清内府收藏、《石渠宝笈续编》著录。