【摘要】 著名作家、藏书家叶灵凤作为书籍设计家,为中国近现代书籍设计的推动与发展作出的巨大贡献,值得被当下设计师所研究。社会心理学范畴的认知图式理论广泛用于各个领域,却鲜有涉及艺术设计领域,本文從认知图式理论角度对叶灵凤的书籍设计风格之形成与转变进行解析,尝试以新的角度探究叶灵凤书籍设计作品的艺术价值所在。

【关键词】 书籍设计;叶灵凤;认知图式理论;比亚兹莱

[中图分类号]J50 ?[文献标识码]A

“图式”一词的本义为“形式或方法”,追溯其根源来自于希腊语“sehema”。图式这一概念最早由德国哲学家康德提出,在他的图式学说中提出了两种图式,一是“先验图式”,二是“经验图式”,它们将人的认识活动中所看到的表征现象与意识概念范畴进行连接,从而进行认知活动。当代瑞士著名心理学家皮亚杰认为:“个体之所以能对刺激作出这样或那样的反应,是由于个体具有能够应付这种刺激的思维或行为图式。图式使个体能对客体的信息进行整理、归纳,使信息秩序化和条理化,从而达到对信息的理解。个体的认识水平完全取决于个体具有什么样的认知图式。”[1]41-42图式具有稳定性,形成之后便不会轻易发生巨大的改变;图式往往决定着人对外界事物理解的选择偏好和倾向,自动筛选符合主体认知结构的信息,而拒绝与其相悖的信息;图式处于不断更新的状态,对新的信息进行加工处理后形成新的认识。

图式在艺术设计领域中来看,虽然与心理学范畴的“图式”是两个概念,但其两者却有妙不可言的相通之处。英国艺术史家贡布里希在《艺术与错觉》中对艺术绘画的图式有过如下解释:“一定存在着一种特殊的艺术,它不是立足于观看,而立足于知识,即一种以‘概念性图像进行创作的艺术。”[2]76他认为,存在一种艺术不是表象上的观者与作品的关系,而是艺术家自身图式的展现。对于艺术家而言,图式主要为个人图式,主要来源于原生家庭及主要人生经历、后天的受教育程度、所结识的人员群体、社会时代的影响等。因此,不一样的个体,由于其先验图式和经验图式的不同,其对于事件的应对方法也不一定相同,就好似两个艺术家不可能作出完全相同的作品一般。贡布里希提出的预成图式在艺术家的创作过程中起到至关重要的作用,简单来说,艺术家在原有的认知图式受到某种刺激物的诱发后进入创作状态,随即按照自身图式进行筛选,让意识中的有待实体化的意象由模糊转为清晰的物象,凝结成艺术品。

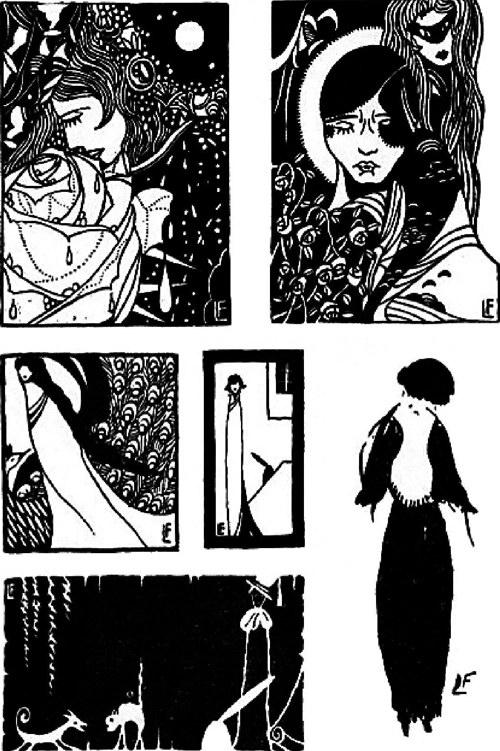

叶灵凤被称为“东方比亚兹莱”,可见其书籍设计风格与比亚兹莱的颓废唯美主义风格联系颇深。鲁迅先生曾“批评”叶灵凤对比亚兹莱的作品有“抄袭”的嫌疑,但依然无法阻挡叶灵凤对比亚兹莱的崇拜及热爱。探究其原因,可以挖掘出比亚兹莱与叶灵凤之间的相似性,也可以理解为是相似的认知图式,从而引发心之共鸣与“缘分”,而使得比亚兹莱的设计风格被叶灵凤选择成为其设计的风格基础。由于认知图式的不断更新及制约因素,叶灵凤的书籍设计作品风格也随之而变,却也为近现代书籍设计的发展赋予了丰富的艺术价值。

一、意识的认知图式对设计风格形成的影响

(一)早期成长经历与初期颓废唯美主义设计风格

叶灵凤因为田汉和郁达夫的介绍知道了比亚兹莱和他的画,并且产生了浓厚的兴趣,零零碎碎地模仿了许多小画,创造社的前辈们看了多加赞赏,之后创造社刊物的许多封面、扉画和插画等多出自他之手。深入挖掘叶灵凤如此喜爱比亚兹莱画风的原因,也可说是他选择比亚兹莱式的艺术图式作为设计起点的原因,是因为比亚兹莱与他有着相似的人生经历。同样出生于家境由富裕走向衰落的家庭,对于母爱归属感的缺失、生活的艰难,使得他们内心比常人更加细腻柔软而暗暗滋生出抑郁却又浪漫的萌芽,同样拥有较高的文艺熏陶,而选择文学艺术无疑是情理之中表达自我情感的方式。相似的成长经历构筑了相近的情感气息,如此便也形成了有些相似的经验图式。“对某种新风格的接受,最容易发生在这一新风格的特征十分适合观赏者的性格和需要的时候。” [3]165不能说是“同病相怜”,但却有些“命中注定”的意味。

所以,叶灵凤对比亚兹莱的热爱远不止是作为一位普通的观者去喜爱他的作品,更是一位似乎“惺惺相惜”的“知己”,在他的作品里找到了诱发自己预成图式而进入创作状态的刺激物,即那与自己或多或少有些类似的思绪与情感,没有比穿透作品的感同身受更能激发心中的共鸣了,由此颓废、唯美、细腻的比亚兹莱式的艺术图式便通过叶灵凤自身预成图式的吸收处理而得以“中国式”的表达。然而初出茅庐的叶灵凤对于比亚兹莱风格的模仿不仅受到鲁迅的“批评”,从著名书籍装帧艺术家邱陵对叶灵凤作品的评论中也可看出,他也认为叶灵凤的模仿并不成功,似乎就是“形似”而已。由此可以看出,初登书籍设计舞台的叶灵凤在这一方面还不得要领。但他对比亚兹莱怪异画风的尝试却还是成功的。1925年9月,《洪水》半月刊创刊号的封面:“上端是一只鹰和两条蛇构成的图案,鹰的胸前配着一把剑,下端是滔滔洪水,洪水中冒出海螺海贝外,还冒出了一个尖嘴圆眼的凶神,洪水旁丢着一个撕破了的假面具。”[4]14由画面中的凶神形象和面具元素的运用以及在插图设计中辅以女性人物形象而讲求艺术意境的塑造,可以看出其具有典型的比亚兹莱风格。

(二)后期人生经历与中晚期构成主义、普罗文艺设计风格

清朝末年开始的“西学东渐”给人们带来了新的意识和眼界,引起了思想上的萌动,民国初期的新文化及“五四”运动时期涌现的新思潮使得国人进行了一次内部思想上的“裂变”、斗争与选择,文化素养较高的文人群体寻找到了又一抒发自我、解放大众思想的途径,积极投身于书籍设计领域。

1926年8月,叶灵凤与创造社同行被拘入狱五日以及脱离出版社这两件大事的发生使得叶灵凤的艺术图式发生了改变。曾经喜好文艺而沉醉于充满唯美主义浪漫情调生活的叶灵凤意识到现实与理想的距离终究是太远了,现实的黑暗让他无法再纯粹地“为艺术而艺术”,此时的他已无心继续沉醉于完全的比亚兹莱式的浪漫。

同时,由于知识分子被边缘化,处境越发艰难,而面对黑暗的现实与崇高的心境愈发无法达到平衡,于是在刊物的文章发表及设计上便更加表露出多主题表达,形成抗争的姿态,对刊物的图形设计等也需要更强烈的意义建构。关于普罗文化的讨论首先在文学界展开,而图像成为了讨论的另一种表现形式,“普罗文艺”即为“无产阶级的文艺”。普罗文艺在这一时期的书籍设计中以一种革命图式得以呈现,设计题材得到更新,在叶灵凤设计中的表现可以从《红的天使》的插图及封面设计中看出,他通过红色与革命之间的图式联系,并选用木刻这种具有刚健与力度的表现形式加以刻画。

另一方面,西方各种艺术风格如印象派、未来主义、构成主义等的进入使得书籍设计又有了新的发展。如此,便使得叶灵凤的艺术图式再一次得到更新。相较于传统经典的中心对称式的封面设计,自由式的构图方式与象征的设计手法开始流行起来。叶灵凤设计的《戈壁》半月刊的封面设计则具有强烈的构成感,不规则的点、线、面、几何图形散点式的构图方式似乎在彰显着刊物中向往自由的各家言论。1931年4月,“左联执委会通过决议开除叶灵凤,罪名是‘半年多以来,完全放弃了联盟的工作,等于脱离了联盟……‘已成为无产阶级革命文艺运动之卑污的敌人了”[4]185。对于这样莫须有的“罪名”,叶灵凤只有把内心的愁苦排遣于文艺之上了。1932年,《现代》成为当时上海唯一的文艺刊物,叶灵凤为其四卷五期设计了极具超现实主义风格的封面画。他在文学作品中对于梦境与现实的描写颇为痴迷,而超现实主义来源于浪漫主义与佛洛依德的相关理论,他将其运用在设计中借其抒发心之所向,也同时在表明,他的认知图式对于现实与挫折发生了新的改变。

二、设计元素中的认知图式在叶灵凤书籍设计中的表达

(一)认知图式与图形的意象表达

叶灵凤,一个以作家而闻名于世的艺术家,文学与美术同属艺术思维的产物,因此互相联系影响,其在文学写作方面的思维想法自然也会渗透在设计理念之中。即使预成图式构建的基本元素不同,文章是字体、标点,而美术作品是线条、色彩、构图,但其两者却都可以使用“意象”来表达。在设计者的艺术创作图式中来看,不同的意象互相组合搭配之后形成不同的艺术图式,通过形象来传达“意”。

叶灵凤迷恋比亚兹莱的唯美主义风格,面对当时新旧文化的冲击与接纳、新消费方式时代的转变,身在创造社的叶灵凤同样也经历着各种文化思想的洗礼。比亚兹莱的作品在图形上的表现多为植物与女性人物的表现,弱化了男性人物,是“女权主义”的体现。其笔下的女性人物多为斜视的眼睛、高颧骨和尖下巴,整体气质妖媚、放荡,具有强烈的感官刺激,与人们认知图式中的女性形象十分不符。如此具有标志性的比亚兹莱艺术图式,在叶灵凤自身图式吸收更新的过程中,并未真正地抓住比亚兹莱对于女性人物表现的精髓,只是将其瘦削、斜视、尖下巴和黑又长的头发的形象纳入图式之中,如在《洪水》的多幅插图中,都有瘦高纤细、头发凌乱又戴着面具的女性人物形象。

除去人物表现,叶灵凤也选取了一些“大众图式”来营造画面唯美的浪漫气氛,有月亮、玫瑰花、面具、蜡烛、水滴形等。这些形象中有些已经被人们赋予了某种特殊意义或常用的搭配场景,如面具给人捉摸不透的神秘感、水滴好似低落的眼泪等,“大众图式”的作用则使得观者能够较容易地理解画面表达。《梦里的微笑》的封面设计,封面画只在右側三分之一处:格子窗前,一支燃烧的蜡烛与一位手里捧着书卷、胸前垂坠着乌黑的长发、微闭着双眼嘴角轻轻上扬的女孩,蜡烛的烛光蜿蜒绵长,仿佛女孩睡着沉入了梦境一般。从烛光圆润曲线及孔雀羽毛纹饰的运用、女孩长发尖下巴的形象中都可以找到比亚兹莱的笔影,但整体营造的画面氛围却是祥和静谧的,不似比亚兹莱般冷清。这是身为作家的叶灵凤和画家比亚兹莱最不一样之处,作家更加善于运用“意象”的表达,将文学技巧融合进美术表达之中,这更是叶灵凤独特的艺术图式的体现。

叶灵凤还将对图案的设计运用于书籍的目录刊头画及扉画方面。“图案不仅是一个技术概念,而且还是一个文化概念。因此,图案,代表着一个国家的‘新样式(Pattern),其不仅体现一种新的艺术趣味,更是代表着新的艺术思想。”[5]10如此,“图案”这一“新样式”成为了一种新的艺术图式。叶灵凤在对西方艺术的初步了解之后,将西方古典图案也加入了设计中,如《白叶杂记》的扉画选取了葡萄造型与螺旋式样的纹样,运用散点构图的方法设计了画框。可以看出,不论是封面、插图还是扉画的设计都可以看出叶灵凤受到西方新艺术运动中追求自然装饰的影响,说明他的艺术图式在接受新信息过程中在不断地吸收与更新。《木犀》及《创造月刊》上文前的小插图则受比亚兹莱的影响较少,笔触手法简单拙朴而轻松,虽然略显粗糙,但似随手涂鸦的简笔画般随性。这是由视知觉的规律而产生的图式的简化,“在一定的条件下,视知觉倾向于把任何刺激式样以一种尽可能简单的结构组织起来。然而,当被感知的样式本身的刺激力十分强烈时,知觉的这种倾向就会被削弱。在这种情况下,感受器官的作用过程就仅仅是去组合和接受已有的材料,使知觉到的形状尽可能简单”[3]79。图式的简化也是一种吸收与处理,在叶灵凤的“比亚兹莱的画风”中可以理解为对于西方艺术图式的本土化。

(二)认知图式与色彩的情感表达

在比亚兹莱的图式中,他选择了有着死亡意味的黑色和象征纯洁无邪与生命虚无的白色,来表达其内心的不安、恐惧,甚至是死亡,这也是他从小患病、活在病痛的折磨中苦痛经历的一种表达,有些“畸形”的形象与黑白色的效果更将内心的绝望表现地淋漓尽致。叶灵凤对其黑白色的体会恐怕并不深刻,只是由于当时十分喜爱木刻版画,他认为这样具有强烈视觉效果冲击力的表现方式与版画有些相似,且对于当时喜爱新文化的年轻人来说,是一种新的视觉体验。从叶灵凤的作品来看,他更倾向于单色或三种颜色的互相搭配。如叶灵凤为创造社书籍所作的扉画基本都以单色描绘,红色、藏蓝色、绿色等,虽不如比亚兹莱作品那般突出,但倒也显得纯粹而富有艺术感。即使是多种颜色搭配,叶灵凤也很讲究色彩的调和,比如在画面中巧妙地使用白色与黑色。《灵凤小说集》的封面,白色的底色上是一幅林中女子的场景,黑色勾勒的裸女形象在周围用饱和度较高的红绿黄三色填充的植物果实等的衬托中更显妖娆,且较粗的字体与边框均以黑色勾画,对比强烈又有亮点。

在此基础之上,叶灵凤则将两或三种色彩加以灵活运用,且大多数为冷色,即绿色、紫色等。我们常把颜色分为冷色、暖色,这是从心理知觉来感知的,是一种人们对于颜色产生的情感经验图式。德国著名思想家歌德将蓝色称作是一种“空虚的和冷酷的颜色,总是传递出一种刺激性与安静性在互相争夺的感觉”[3]467。在俄罗斯著名美术理论家康定斯基看来,绿色具有一种“人间的、自我满足的宁静,这种宁静具有一种庄重的、超自然的无穷奥妙”[3]468。叶灵凤在设计《幻洲》第一卷第三期的封面时,“画幅被绿、白、紫三色分割,分别表示植被、沙漠和水,设色明快、爽朗悦目。笔触略显粗拙但大部分线条及其流畅,连水中的涟漪也清晰可见,画风直追比亚兹莱” [6]29。绿色、紫色与白色的使用,使得画面宁静而又流露着些许哀伤,大概是叶灵凤与创造社的小伙伴想借此对动荡的社会表达对于内心宁静的渴望而不得的感伤吧。

三、结论

叶灵凤的书籍设计生涯十分短暂,作品多集中于民国中期,因其与比亚兹莱相似的经历而形成相似的认知图式,使其对比亚兹莱画风的颇多模仿而为广大读者带来了新的视觉体验,增加了新的艺术创作图式。比氏的颓废浪漫主义艺术风格经过叶灵凤认知图式的加工、处理后,呈现出颇具中国文人色彩的设计风格。在叶灵凤的人生旅途中,随着对世界的认知而变化的艺术创作图式的设计表达,他为中国近现代书籍设计的发展增添了独一无二的一笔。

参考文献:

[1]孙君.世界著名心理学家·皮亚杰[M].北京:北京师范大学出版社,2013.

[2](英)E.H.贡布里希.艺术与错觉[M].南宁:广西美术出版社,2012.

[3](美)鲁道夫· 阿恩海姆.艺术与视知觉[M].成都:四川人民社,1998.

[4]李广宇.叶灵凤传[M].石家庄:河北教育出版社,2003.

[5]李婷.书衣华彩——中国早期艺术期刊的封面设计研究[M].上海:上海锦绣文章出版社,2011.

[6]群山.采葑小集(六)[M].北京:海豚出版社,2016.