黄蜀芹,1939年9月9日生于天津,翌年随父母到上海。1959年考入北京电影学院导演系,1964年进上海电影制片厂工作。跟随谢晋,任《啊!摇篮》和《天云山传奇》副导演。1981年开始独立拍片,先后执导电影《当代人》《青春万岁》《童年的朋友》《超国界行动》《人·鬼·情》《画魂》《我也有爸爸》《嗨,弗兰克》,电视剧《围城》《孽债》《承诺》《上海沧桑》《啼笑因缘》,电视电影《丈夫》《红粉》,昆剧《琵琶行》和话剧《金锁记》等作品。

作为中国第四代成就卓著的导演,女性身份赋予她独特的观察视角,代表作《人·鬼·情》被誉为“中国第一部女性电影”。她的作品力求完美,在国际国内屡获大奖。她追求艺术上的鲜明个性,提倡“小题材大感情”。她身前曾任中国电影家协会理事、上海电影家协会副主席,2016年荣获中国电影导演协会颁发的杰出贡献奖。

缅怀黄蜀芹导演的文章很多,我们择取其中几篇讲述与黄导合作几部代表作品中的精彩故事的文章,虽不能全面反映黄导的人格和艺术魅力,但也能从一些细节和侧面,还原她对艺术的执着和对人的宽厚。

黄蜀芹和她的《画魂》

文/ 钟 菡

黄蜀芹在《画魂》拍摄现场

为纪念著名导演黄蜀芹,第25届上海国际电影节她离世次日(4月22日)即宣布:将在展映单元放映黄蜀芹导演的部分代表作品。当然令人遗憾的是,6月初电影节组委会又无奈宣布:因新冠疫情影响,原定于2022年6月举办的第25届上海国际电影节顺延至明年举办。

《画魂》是一部耗费了黄蜀芹诸多心血的作品,她曾说:“《画魂》从筹拍到影片完成、审查、通过、放映,我共花了七年时间。”

当年,《画魂》的拍摄轰动海内外。这部电影投资200万美元,为上影厂前所未有。影片由当红影星巩俐、尔冬升、达式常主演,还曾远赴法国拍摄。

这部轰动一时的作品如何在波折中拍摄完成,之后又经历了怎样的命运?当年,在《画魂》中担任黄蜀芹副手的三位青年导演史凤和、夏晓昀、梁山,都成了如今独当一面的导演。谈及《画魂》背后的故事,他们心中充满对恩师的感念。

《画魂》以旅法女画家潘玉良为原型,描述了她被卖、被赎、学画直到最后成为艺术家的传奇经历。早在1988年初,黄蜀芹完成影片《人·鬼·情》后,上影厂就把拍摄《画魂》的任务交给了她。《人·鬼·情》被公认为中国首部完整彻底的女性电影,而女性导演拍摄女性画家的传奇经历,也让《画魂》开拍之前就吊足了观众胃口。

选角是黄蜀芹非常看重的。几经比较,黄蜀芹决定请当红影星巩俐饰演潘玉良,巩俐一口答应了。黄蜀芹说,她对巩俐非常有信心,相信这个角色将是巩俐进一步展现才能、悟性和艺术功力的角色。巩俐也表示,选择出演《画魂》,“一是我很喜欢这个人物,可塑性非常大,自己非常想演;二是因为黄蜀芹导演是位很优秀的导演,一直以来就想和她合作,如今总算如愿以偿。”

由于《画魂》表现潘玉良的一生,巩俐要从16岁演到78岁,“老年妆”是黄蜀芹关心的事情。这一点早在开机前就在做准备,“老年妆”不知试了多少次,直到去法国拍摄前,黄蜀芹还在召集主创为老年妆“会诊”。

黄蜀芹就是这样一个死磕细节的人。《画魂》副导演夏晓昀从《人·鬼·情》开始就跟着黄蜀芹做助手,黄蜀芹在后辈面前从不摆架子,不玩虚的,实实在在地教大家如何做事。“黄导很喜欢年轻人,她不苟言笑,但对我们非常信任。我能在这个行业待下去,也得益于她的精神引领。”夏晓昀说。

“在她眼里,只有小演员,没有小角色。”史凤和印象深刻的是,黄蜀芹对群众演员也会精心挑选,包括法国群众演员。比如,参加拍摄画室一场戏的群众演员大多数都是在巴黎美术学院学习过的学生,个个都能现场作画,以保证现场创作气氛的真实。

《画魂》开拍的第一场戏就是“高潮戏”:潘玉良溜进女浴室偷画裸体。曾有人建议找一些身材曼妙的专业模特来,以抓人眼球,但为了达到心中对真实感的追求,黄蜀芹特意关照几位副手:“去找三十几个普通女人,一定要有各式各样的,老的、小的、胖的、瘦的,最好还有几个孕妇。”

在开拍之前,黄蜀芹就说:“我将用现实主义手法,展现一位具有传奇色彩的中国女艺术家的内心世界,我不想靠哗众取宠的东西取悦观众。”

史凤和觉得,《画魂》里没有哪场戏像过场戏,那是因为,黄蜀芹把过场戏也当主场戏拍。“所谓精品,就是对每一个细节都不放过。”

导演梁山在《画魂》中担任助理导演,他说:“黄老师在《画魂》中真正教会了我们当导演的大局观、整体观——小的细节可以发动众多合作者,摄、录、美、化、服、道、演一起添砖加瓦、千锤百炼,但是大的布局,取什么舍什么,导演早就胸有成竹。这是千金难买的真传,我感激老师一辈子。”

“黄导是我非常敬重的恩师,她对艺术的感觉独到、新颖。”史凤和记得,黄导会从不同角度拍摄多条,以保证剪辑时有足够的素材,拍摄现场耳濡目染的宝贵经验让他受益匪浅。“我在上影厂跟过好多导演,黄蜀芹导演对我的言传身教让我终生难忘。”

对演员、助手爱护有加

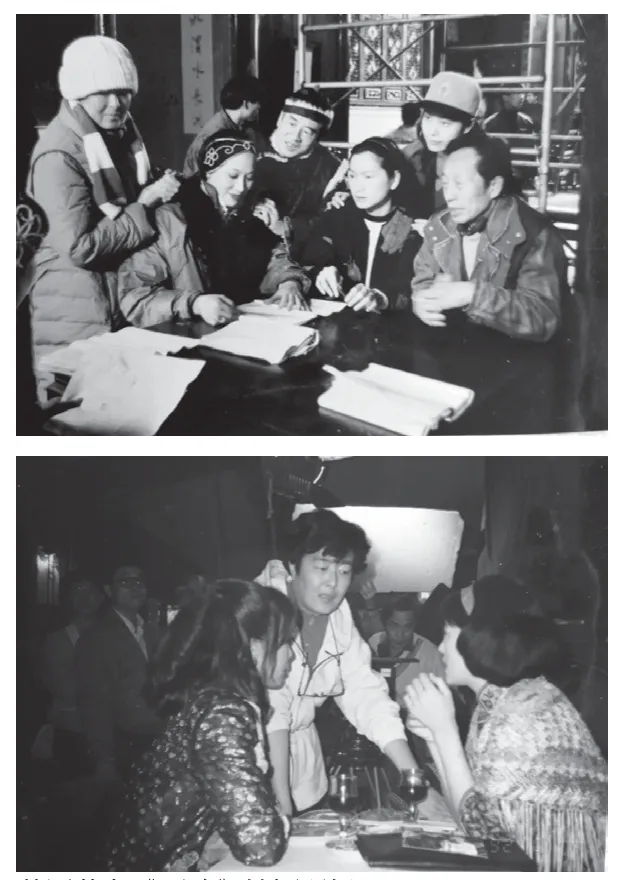

黄蜀芹给巩俐讲戏

《画魂》关机大合影

《画魂》在南汇东海影视基地拍摄。夏晓昀负责打前站,检查各部门落实情况,组织群众演员等,黄蜀芹一直灌输给剧组的工作理念是:落实,落实,再落实。不要怕重复,一定要落实到位才可以。

剧本初稿确定后,黄蜀芹也要求史凤和、夏晓昀、梁山三人试着整理自己的工作本,这也是对后辈的一种训练。

拍摄期间,史凤和拿着相机,忙里偷闲抢拍,留下了许多珍贵的现场工作照。如今回看这些照片,看着黄导的音容笑貌,心里不禁又泛起一丝暖意。“以前看到她觉得很敬畏,后来看到她觉得很亲切。”

在法国拍摄《画魂》时,剧组每天忙得连轴转。有场戏拍摄时,离巴黎圣母院只有300米,由于整个拍摄计划密不透风,工作人员不敢也无暇离开片场半步,直到拍摄结束,都没能去门口望上一眼。30年前,剧组在海外摄制成本昂贵,多一天都是一笔很大的开销,现在回忆起来,尽管拍摄十分辛苦,但一切都是值得的。

黄蜀芹不是没脾气的人,她也有艺术家的强烈个性,但她对演员、创作人员,乃至对组里的普通场工都很尊敬、客气。

“她不管哪部戏,对演员都特别好。我们后来从事导演事业时也是如此,那是恩师潜移默化的影响。”夏晓昀毕业于华东师范大学中文系,和导演“隔行如隔山”,但黄蜀芹没有任何门户之见,而是充满信任,大胆放手。

夏晓昀觉得,黄蜀芹尽管出身艺术世家,但内心朴实,从不摆导演架子,这也许和她曾跟随谢晋导演的工作经验有关,她很了解基层工作人员的甘苦。“她对年轻人的好不是虚言,她一直在给我们机会,希望我们能走出去。”

黄导特别善于保护演员的情绪。“她选的演员,都是用一个,出来一个。”史凤和感叹。在《画魂》中,有一场戏是拍摄潘玉良的好友贺琼去世,饰演贺琼的演员高俊霞是法国留学生,法语比较好,但在表演上欠缺一些经验。这场戏剧本上只有几行字,但足足拍了两天。高俊霞的感情始终出不来,遇到这种情况,一般导演早就发火了,但黄蜀芹始终在鼓励演员。

她有一种艺术的自觉

在很多人看来,《画魂》也是黄蜀芹商业片探索的一次尝试。当年,《画魂》的拍摄是轰动上海的大事情,《解放日报》几乎全程跟踪报道了影片的拍摄情况,称之为“巨片”。它也被看作上影厂对外合作拍片的一大进步。1992年,《画魂》尚未杀青,海外片商和国际影展选片人接踵而来,不少人认为它会成为“年度最卖座影片之一”。

《解放日报》1994年7月的一篇报道称,在1994年1月至6月发行放映的近百部中外影片里,排名前10位的影片有上影合拍片《画魂》《青蛇》《功夫皇帝方世玉》等,“这些影片之所以在上海市场走俏,受到观众的喜爱是有其共同性的。它为电影创作提供最新的市场信息,也反映了时下一般观众的欣赏口味”。

不过,令人遗憾的是表现潘玉良画人体画时,有大量“裸戏”,为了通过审查,必须做大幅删减。当时,黄蜀芹坚持不肯删减。这些也是全片的精华段落,删了它们,潘玉良这个人物就不完整了,影片的艺术性也大打折扣。但不删除,就无法公映,高昂的拍摄成本难以回收。为此,当时分管创作的上影副厂长朱永德出面协调,最终删减了部分镜头并得以过审。黄导对此始终“耿耿于怀”。

影片未做首映礼,就悄然上映了。因为上述遗憾,黄蜀芹后来也不太愿意多提《画魂》,她的《写在〈画魂〉公映之际》只是短短的一篇文章,她在其中阐释道:“对这位东方奇女子,影片是这样表现的:从‘女人非人’到‘女人作为人’到‘具有独立人格的女人’,她坚定地建立了自我。”

1989年,《人·鬼·情》获第11届法国克雷黛尔国际妇女电影节评委会大奖

“当时不懂,现在回想起来,《人·鬼·情》结构很超前,《画魂》也是如此。仔细观察会发现,这两部戏的结构和当时大部分电影不同。”夏晓昀认为,正如文学上有“文体自觉”,黄蜀芹有一种艺术自觉。她的影片注重造型和结构,比如《人·鬼·情》中,在露天舞台下观戏的百姓戴着一样的斗笠,齐刷刷一片,那是导演要求的形式感,到了张艺谋那代导演里,这种手法已经很流行了,但黄蜀芹那代导演中很少有人追求,这是她的超前性。

在《画魂》中同样有一种超前意识。“这部影片就像是潘玉良的真实写照,潘玉良敢于闯禁区,画了许多人体肖像,在当时,这样的女性很难得,也很超前。”史凤和记得黄导曾说:“我想真实反映一个画家的一生。”她在影片里倾注了诸多个人情感,而《画魂》多舛的命运,也正如当年潘玉良的命运,戏里戏外,形成映衬。

“回头来想,黄导给我印象最深的是,她是一个敢于做尝试的人,她的片子类型不同,主旋律也有,儿童片也有,动作类型片也有。”夏晓昀最为佩服黄蜀芹勇敢、开放的心态。《人·鬼·情》成功后,电影界纷纷视其为女性电影的旗手,但黄蜀芹并未停下对各种风格的探索。她不将自己固定在某个标签下,甚至去创作当时在电影圈不被看好的电视剧艺术门类,并拿出《围城》《孽债》这样的精品。“她在艺术上不设藩篱,要总结她的艺术成就特别难。”

2018年,《画魂》成为上海国际电影节“4K修复”展映单元的作品之一。影片最初的内地胶片拷贝为单声道音效版本,之后由上海电影制片厂重新制作立体音响效果。

对上海电影发展史而言,《画魂》不仅是一部历久弥新的剧情片佳作,也是一次又一次技术创新的见证者。

期待能在大银幕上再一次看到《画魂》。

黄蜀芹

(本文原载于上观新闻,本刊有删节。本文作者系上海科学研究院研究员、上海电影评论学会会员)

芬芳记忆永存心底——深切怀念黄蜀芹导演

文/赵建中林徽因说“最美人间四月天”,艾略特说“四月是残忍的季节”。就在2022年4月21日,中国最杰出的女导演黄蜀芹永远离开了我们。自从得知黄蜀芹罹患阿兹海默症以后,虽然知道这是一种神经系统退行性疾病,但我仍然一直祈祷她能恢复健康,并还能继续从事她一生追求的电影事业,但遗憾的是奇迹并没有发生。黄蜀芹是我一直热爱、景仰的导演,由于工作关系,我与她有过多次接触,并曾担任她执导的电视剧《上海沧桑》的策划。黄蜀芹虽已驾鹤西去,但有关她的美好回忆,将永远留存在我的心底。

黄蜀芹首次独立执导电影《当代人》拍摄现场

(一)

我最早知道黄蜀芹并开始爱上她的电影,还是在国门刚刚打开,改革开放的春风开始吹拂在中国大地的1980年代。1978年,我考入浙江大学(原杭州大学)中文系。当时我们班上的每一位同学几乎都是电影爱好者,只要上映新片,基本上一场不落。就在紧挨着杭大政治系的露天电影院,我看了黄蜀芹首次独立执导的影片《当代人》。1984年,我到山东大学攻读硕士学位研究生,期间仍保留着看电影的爱好,对黄蜀芹导演的电影尤其关注。

进入1980年代后,中国社会、经济、文化全面复苏,处处焕发勃勃生机。富有探索、创新精神的国产电影层出不穷,像谢晋的《天云山传奇》、杨延晋的《小街》、郑洞天的《邻居》、赵焕章的《喜盈门》、吴贻弓的《城南旧事》等都让人耳目一新,每次看完电影,同学们都会进行热烈讨论。

而黄蜀芹的《当代人》《青春万岁》《超国界行动》《人·鬼·情》等片既有思想深度,又有艺术品位与观赏性,同时还具有鲜明的艺术个性,因此深受观众喜爱。记得当年我看完《当代人》后,感到该片紧贴时代脉搏,创作观念现代,电影语言新颖,所以就很兴奋,结果一直到晚上就寝时分还在与同学讨论,成为“卧谈会”的话题。至今我还记忆犹新的是,黄蜀芹在该片中起用演员张甲田饰演男主角,在这之前他刚出演过王扶林导演的中国第一部电视连续剧《敌营十八年》。张甲田体格健美,气质刚毅,与近年影坛频频出现的小鲜肉完全不同。

(二)

1987年7月,我到上海市委宣传部工作。自此以后,我与黄蜀芹有了比较多的接触,最早一次还是在黄蜀芹右小腿粉碎性骨折、坐在轮椅上执导《围城》的时候,而最频繁的阶段则是在1990年代中期,市委宣传部成立上海电视剧创作艺术咨询委员会并积极开展活动期间。1990年代上半叶,时任上海市委宣传部分管文艺的副部长徐俊西,提议成立上海电视剧创作艺术咨询委员会(以下简称艺咨委),定期开会研讨全国电视剧创作趋势及电视剧创作规律,以此推进上海的电视剧创作。1994年艺咨委成立,委员有谢晋、余秋雨、李子云、黄蜀芹、宗福先等文艺大家。

黄蜀芹坐着轮椅拍《围城》

黄蜀芹、孙雄飞拜访钱钟书、杨绛夫妇

就在这段时间,我与黄蜀芹几乎每周都有见面交流的机会。以前虽然也常见面,但都是在比较正式的工作场合,彼此之间交谈不多,而在艺咨委“神仙会”上的近距离接触,则让我增进了对她的了解与友谊,并从她的真知灼见中获得教益。

(三)

接触多了以后,我注意到黄蜀芹身材高挑,看人的时候经常是俯视,再加上不苟言笑,初见面时容易给人冷淡、矜持的感觉。我认识的文艺界人士热情居多,有好多人更是“自来熟”,一见面就热烈握手,甚至热烈拥抱,一副久别重逢的模样,但黄蜀芹却不是。每次会前我在电梯口迎候时,其他各位委员都是一见面就握手致意,而黄蜀芹通常只是微微一笑,很少见到她热情洋溢的样子。开会发言时,她也总是慢条斯理,有话则长,无话则短。但接触多了,我了解到黄蜀芹的性格是外冷内热,而且待人十分诚恳。作为一个创作实践丰富的影视导演,黄蜀芹经常在会上分享自己的创作经历。她曾说起过《人·鬼·情》的拍摄始末,并对主演裴艳玲的敬业与拼命精神大为赞赏。她还说起过与《围城》的编剧、上海文化发展公司的文学编辑孙雄飞一起去钱钟书家拜访的情景,还有当年拍摄《围城》时明星荟萃的盛况。黄蜀芹说,当年拍摄《围城》,从英若诚、陈道明、英达、葛优、李媛媛、盖丽丽、吕丽萍等专业演员,到吴贻弓、沙叶新、张建亚、曹可凡等客串演员,都不计报酬,不计角色大小,人人踊跃参加,认真演出。特别是英若诚、陈道明、英达、葛优等这些大牌演员,按照他们的实力,每一个人都撑得起一部戏,但他们都甘当配角。

1995年,黄蜀芹根据叶辛同名小说改编拍摄了电视剧《孽债》。该剧生活气息浓郁,充满反思精神,在艺咨委活动期间,恰逢该剧在上海电视台以沪语播映,并创下42.62%的超高收视率,以至于“孽债”一度成了上海的流行词,也成了艺咨委开会研讨的话题。记得当时黄蜀芹曾向大家介绍了自己的创作过程、创作心得,还介绍了剧中几位小演员的家庭情况。值得一提的是,这部知青题材电视连续剧曾获第15届中国电视剧飞天奖,并开启了沪语电视剧的先河。将来如果要追溯改革开放以来沪语影视剧的源头,那就应该举出《孽债》。

(四)

黄蜀芹博学、睿智、善于思考,对导演艺术孜孜以求,艺术感觉敏锐。虽然她是戏剧大师黄佐临的女儿,但她更多的是凭借自己的努力与实力在中国第四代导演中引人瞩目,并代表中国女性导演立足世界影坛。我在市委宣传部工作期间,除了影片审查以外,上海市宣传系统电视剧制作公司拍摄的重点电视剧也不例外,因此在1990年代,我几乎看过黄蜀芹执导的所有电影、重点电视剧的文学剧本、分镜头剧本。在审看过程中,我注意到由黄蜀芹导演的电影与电视剧总是比剧本高出许多,其中我印象最深刻的是她于2001年拍摄的电影《嗨,弗兰克》。这是市委宣传部的重点影片,因此我们对剧本创作这一环节十分重视。剧本虽几经修改,但到最后一稿,仍觉有些单薄,距搬上银幕还缺一口气,包括朱永德厂长在内的几位上影厂艺委会成员也持同样意见。但影片拍摄完成后,大家都觉得该片故事丰富、人物立体、情绪饱满、温馨感人。我对此十分惊奇,觉得黄蜀芹真是有点石成金的本事。

黄蜀芹在美国拍摄《嗨,弗兰克》

黄蜀芹执导的影片中很值得一提的还有一部《画魂》。在影片公演前,黄蜀芹曾请文艺界、新闻界的朋友在上影厂小放映间进行内部观摩,我也在被邀请之列。当时我就被影片中这位倔强女子的传奇故事,以及老上海、芜湖古城与江南水乡的风情所吸引。影片中插着鲜花的各式花瓶、古老的镂花罩灯、精致的旗袍与洋装、乌黑的发髻、偶尔出现的潘玉良的真迹等,使得影片充满了年代感。尤其影片中高频次出现的女性裸体,无论美与丑,无论老中青,都呈现出每一个女性独特的生活经历、生存状态与内心世界,而非商业噱头。有些老年妇女裸体还让我想到罗丹的雕塑作品《欧米艾尔》。《画魂》的完整版可以说是一部传记类文艺片的精品,但遗憾的是在不得已的情况下,黄蜀芹后来对影片进行了大篇幅删减,其人物命运的完整性、情节的流畅度、画面的完美性及内在的节奏与张力等大不如前,以至于这颗本来应该是光彩夺目的明珠变得暗淡了。

(五)

黄蜀芹患阿兹海默症的消息,最早是从我的朋友、上海文化发展总公司原总经理张雪村那里得知。此后不久,我又在网上看到巩俐探望黄蜀芹的报道。巩俐对记者说:“我和她(指黄蜀芹)的合作还是好多年前的《画魂》,她看到我很高兴,好像认识我,又好像不认识。但要跟她说起我们一起拍过的电影,她就不记得了,问她更复杂的东西,她的回答也不行了。每当想到黄蜀芹目前的身体状况,我总是深感惋惜与痛心。她是那样的富有才华,如果身体健康,她一定能为观众奉献更多的精品。”巩俐的这一番话让我感到十分揪心。从此以后,我就多了一份牵挂,每碰到上影厂的朋友,就会问起黄蜀芹近况,但听到的回复常常是她的病情没有起色,而大圣也十分辛苦。2002年,我离开市委宣传部,因为不在一个系统,其后我就很少见到黄蜀芹。在我的记忆中,她一直是身材挺拔、健健康康的。因此,当我4月22日一早从上影朋友的微信群中蓦然看到黄蜀芹辞世的消息时,顿觉心头一沉,感到十分意外,十分难过。

黄蜀芹是一位具有社会责任感与人文情怀,用女性的视角观察生活,在艺术上精益求精、力求完美的女性导演,在她的作品里呈现出的是艺术的书写、生命的书写。上影厂曾有一个女导演群体,其中有黄蜀芹、史蜀君、武珍年、鲍芝芳、石晓华、沙洁、卢萍等,而黄蜀芹就是其中的杰出代表。上海电影有着光荣传统,黄蜀芹虽然已经溘然长逝,但她的精神遗产一定能润泽后人,激励年轻的电影人砥砺前行,创造中国电影更加美好的未来。

(本文作者系上海科学研究院研究员、上海电影评论学会理事)

不用担心认不出络绎不绝的纪念者

文/杨俊蕾在遭遇了一连串的离世消息的春天里,看到又一则讣告,仍然是心惊肉跳、痛彻心扉,海派女导演黄蜀芹在壬寅年的谷雨交节时遽然远去。公共的城市虽然还沉于静寂,自然季候里的细雨和鸟鸣却持续发出低声而坚韧的纪念。

(一)

2017年,郑大圣导演的作品《村戏》上映,从花生田里的榨油故事探索属于一个民族记忆的共时态历史。故事原著来自正定作家贾大山,一生作品不多,却部部根植于人民生活深处,笔下生出万千模样的“梦庄生态”。在现代化都市生活中成长起来的南方导演郑大圣异常准确地表现出大银幕上的北国农田,所倚助的艺术工具之一就是传统戏曲舞台艺术的视觉化变形,用富有表征意义的醒目意象对历史加以创意十足的反思和表达。

两代导演,黄蜀芹与儿子郑大圣

就在人们为新作品的创作力而赞叹鼓掌的时候,一条弹跳在家族史与作品序列之间的活力延长线吸引了更多的目光。难道不是吗?1987年由上海电影制片厂推出的影片《人·鬼·情》,正是中国电影进入影像语言现代化之后的性别意识觉醒之作,更是被文化研究学者戴锦华教授誉为“第一”和“唯一”的双一之作。黄蜀芹是《人·鬼·情》的导演,也是导演郑大圣的母亲。随着延长线再往前追望,还可以看到上海孤岛时期苦干剧团的剧作家、导演黄佐临,以及他身边团结着的黄宗江、石挥等,当然还有他曾经雪中送炭帮助过的钱钟书、杨绛等学者文人。

所以,真正的艺术作品不是孤立成篇的,它的背后运行着真实而丰富的人间故事,结构起一个彼此照慰而情生、情长的世界。好的作品不仅非常幸运地从父母长辈那里继承到深厚的精神遗产,还更加慷慨地开放向后生晚辈,并附带上加倍的砥砺与希望。

1991年电视连续剧《围城》在正式开播前,样片先在复旦大学文科楼试映,场面之火爆已经成为一骑绝尘的传奇。无论是观者们在放映中全情投入的凝神状态,还是一集故事暂告段落后余情袅袅的火热讨论,都构成了一个时代的文化侧面:向真、求美,毫无造作并坦诚地追寻理想,在有品位、有难度的创作实践中展现本土影视创作的高峰。

更出乎人们意料的是,黄蜀芹导演在全剧放映后受邀来到了复旦校园,她想毫无距离地直接听到年轻观众们的真实反馈。于是,曾经接待过罗纳德·里根演讲莎士比亚剧作的3108教室迎来了导演黄蜀芹和她的历史题材电视剧。1990年代的年轻人们表现出围绕剧里剧外的全方位的关心,特别是对于真实民族历史中的文人风骨更是击节盛赞。整场访谈大大超过预定时长,一定程度上让当时刚刚度过知天命之年的导演重新燃起创作的热情,在后续时间里克服了更大的困难与压力,完成了争议之作《画魂》。

幼年黄蜀芹(左)、黄海芹和父亲黄佐临

黄蜀芹在《孽债》拍摄现场

(二)

演艺环境的变化和青年人的口味一样难以捉摸,或许只有逐渐老去是每一位创作者必然面对的共同命运。从1994年到2004年,导演黄蜀芹在又一个为期十年的创作期里完成了从《孽债》到《啼笑因缘》的剧作和电影等。前者在沪上弄堂再次掀起了如同《渴望》放映一般的全民观看热潮,那一幕的热烈成为徐峥导演的记忆,在他为《我和我的家乡》系列所拍摄的短片中有吉光片羽的镜像重现。令人唏嘘的是,渐行渐老的生物规律从来不因为艺术家的造诣而动摇。就像安东尼·霍普金斯主演的佳片《困在时间里的父亲》那样,黄蜀芹导演也渐渐地认不出身边那些热爱着她的人。

新世纪之后,沪上的电影活动中开始鲜见黄导的身影,然而围绕她的问候却一点没有减少。在黄导自身并不知情的时候,大家往往在会议、工作的间隙交换对于她近况的了解与关心,知道有哪位亲人、友人、同事刚作过探望,知道她得到很好的照顾就齐刷刷地额首称庆。直到有一次会上,一位文艺工作者唐老师说她才从黄导那里出来,黄导花了“交关辰光”才认得出来眼前来人是谁。而在道别的时候,黄导又一连声地在问:小唐,万一有一天,我认不出你了哪能办?

是啊,怎么办?当一位杰出的女性创作者完成了一生的征程,却被浓雾挡住记忆的时候,还有什么能够像她帮助承受历史的民众们抒写切身感受那样,反过来也帮她重回清朗的日常?那是《围城》中苏文纨、方鸿渐从海外回归孤岛的春日矛盾时刻:“那年春天,时候特别好。这春所鼓动得人心像婴孩出齿时的牙龈肉,受到一种生机透芽的痛痒。”也是《孽债》里的知青后代安永辉,从西双版纳来沪寻亲时的少年视角:“嗨,这才是真正的上海呢!好多好多高高低低的楼房,好多好多烟囱,在太阳光下,好看极了。”

这座最早在中国实现工业化迭代的城市天际线在黄导的镜头中确实是好看极了,在她掌镜完成的一部又一部现象级国民连续剧中,观众们快活地感受着趣味盎然的清朗日常。而且,出身于艺术世家并将真实的人民性作为基本信仰的勤劳创作者,黄导对于人物角色的理解也始终坚持着个性的锐度和具体到每一位个体的温度。演员有老幼而角色无大小,每个形象都在影像叙事中充分地展现出独特生动的面目和无可替代的价值存在。就像她在选角时一以贯之的原则:全盘演员的选择要做到几十年不后悔。

黄蜀芹导演的扪心自问不后悔,为当代的影视制作锚定了一座碑刻。她不用担心认不出络绎不绝的纪念者,因为纪念者的眼中长久留存着真诚艺术的真实痕迹。

(本文原载于北青艺评微信公众号,本刊有删节。本文作者系复旦大学中文系教授、博导,上海电影评论学会理事)