我退休已有20年,看到老上影的退休群体一直非常团结友好,便有一种自傲感。尽管自己向来安于宅在家中,有时也会情不自禁地参与其活动。记得新冠肺炎疫情前的那次新年团聚,到场竟有三百多人,在群体中略微年轻的志愿者们的精心安排下,活动有序,丰富多彩,其乐无穷。疫情来临后,这种老同事们的新年聚会只能在小范围内进行。2021年1月13日,我应原烟火车间钱阿法老师傅之邀,参加了一次16人的聚餐,人数虽少,却编、导、演、摄、录、美、道具、照明、烟火、制片、发行、中层干部、厂级领导、局级领导全齐了,我不知道是谁安排的,但想得真周到。这些从60岁到90岁的老同事们,早已不分行当,不讲级别,平起平坐,欢聚一起,畅谈往事,无怨无悔。

年过70的原上影副总裁、市影协常务副主席许朋乐带来了两瓶好酒。他向来与人为善、助人为乐、热情豪爽,有他参与,更添欢乐。谈笑中,有人说到许朋乐的名字真名副其实:他生来就是与许多朋友偕乐的!在众人赞同的笑声中,我心中一动,于是就有了《朋乐·乐朋》这个文题,这是我一直想留赠他作为纪念的一篇文稿。

我与朋乐同事已有40年了。他虽只比我小几岁,由于他进上影比我晚十几年,加上他不但长得身魁力壮,而且向来活力四射、生龙活虎,在我心中总定格在“小青年”上。他是江苏无锡人,大学中文系毕业后被分配在一个矿上工作,得以与“上山下乡”的原海燕电影制片厂副厂长张友良的女儿张小薇相识成婚。“文革”后落实政策,小薇顶替父亲进上影,朋乐有幸跟进,便成了我的同事。

朋乐曾以“笑话”的形式与我谈起过他进厂后所取得的第一份工作。一位副厂长找他谈话,问他能胜任什么工作。在朋乐眼中,电影厂是个神圣的“艺术殿堂”,他一无所知,能进来已纯属侥幸,他从未奢望过要干什么,便随口说道:“我的字写得还可以,能进字幕车间吗?写写片头字幕可能还行。”那位副厂长也随口说道:“那好,你写篇短文给我看看。”朋乐便当场作文,每个字都写得非常认真,他认定领导是在考他的字到底写得如何,是否有吹牛之嫌?想不到那位分管文学的副厂长却看中了他的文章,便把他安排到上影画报社去当编辑。更想不到他不但很快胜任了这个工作,而且还干得非常出色,没几年,就被提拔为总编辑。

在这期间,朋乐常向我约稿,一来二往,我们就成了好朋友。我看重他轻功利重友情、敬老谦让的为人。他向来多为大家着想,在评定职称时,还曾把评副高职称的机会“让”给了老同志。上影画报编辑部的人员都工作得十分舒心,刊物也越办越有起色。他一进上影,就显示了“乐朋”的本色,唯有“乐朋”,方能“众志成城”,办好事情。由于要介绍、宣传上影的创作生产乃至改革开放,以及在这个过程中所涌现出来的各类优秀人物,朋乐也藉此机会把上影的情况彻底地了解个透,这为他以后的发展打下了坚实的基础。

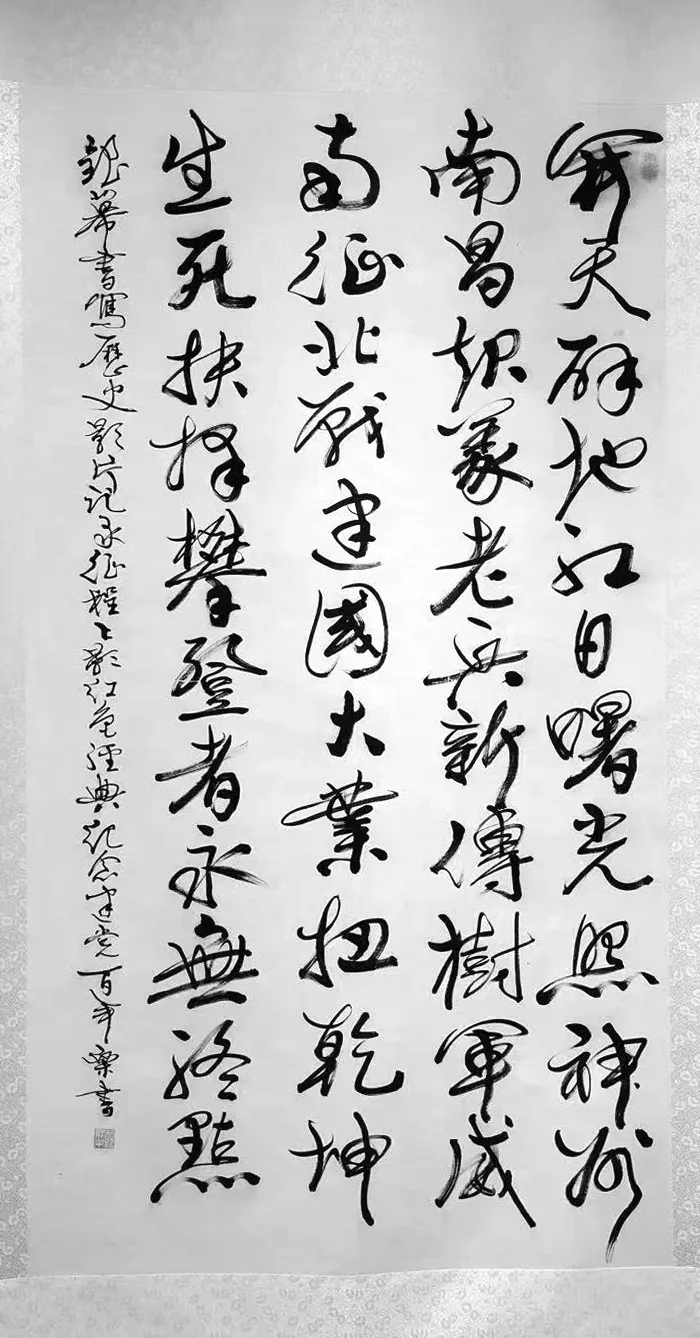

许朋乐书法

有一点我还得介绍一下,朋乐的字写得确实不差,他是一位业余书法家,书法作品还结集出版过,他还常应邀为影片写片名,过一把“字幕车间”一员的瘾。我客厅里悬挂的“静观、独思、自悟、长乐”八字草书,也是他应邀为我创作的。好些人都向朋乐求过字,他总有求必应,自贴宣纸笔墨,分文不取,连题写片名应得的稿酬也不要。他说,他只想证明进厂时说的“我的字写得还可以”并非吹牛而已。我建议他以后题签时不妨把“朋乐”改为“乐朋”。彼此大笑不已。

朋乐还给我讲过一件有趣的事:他在上影画报编辑部当编辑时,受命多次去老局长张骏祥家采访。想不到每次去,老局长的夫人、著名歌唱家、上海音乐学院教授周小燕总是陪同在一旁,认真地观察着他的体型,细听着他的发音,搞得朋乐莫名其妙很不好意思,也“惹怒”了老局长,问她:“你干吗?”周教授却认真起来,说:“我发现了一个歌唱家的人才,这位小青年的体型、音色非常难得!”然后她更认真地对朋乐说:“跟我学唱歌吧,我包你成才!”这种难得的机会,换了他人,肯定会千谢万谢,顺势拜师,朋乐却在由衷道谢之后,如实告诉她,他从小五音不全,不喜欢唱歌也难以唱好歌。周教授还想说服他,他只得用眼神求救于老局长了。老局长发了话,此段“插曲”才算告终。我明白,日后朋乐当上上影的领导后,那样着力培养和重用有才者,与此不无关系。

朋乐在上影获得的第二份工作是负责影片的宣传发行。那时,电影界正对影片发行进行改革,打破了发行公司一统天下的垄断,各电影厂可以自主发行了。电影厂有了多渠道的发行空间,但要把生产影片的拷贝一个个卖出去、卖得多,也绝非易事,得需要一位年富力强的“干将”,带领一帮吃得起苦、头脑又活络的“精兵”去干。当时的厂领导看中了朋乐,把他选拔到了这个重要的岗位上。

以前,影片的发行都由专门的发行公司统包下来的,几十年来,往往是生产影片的电影厂穷,而发行公司却富得冒油。如今,在改革中这个不合理的陈规被打破了,电影厂可以自主发行了,但谁也没有这方面的经验。上影又是国有企业,能用的发行手段较少,只能硬碰硬,一要靠影片的质量,二得靠发行者的能量。对于朋乐来说,他有的是“乐朋”的本色。

首先是对内。朋乐明白,无论哪一个生产单位,产品卖不好,不要讲福利连生存都会成问题,而任何工作又都要靠人去做的。他把他的部下都看成是朋友,吃苦在前,真诚相待,充分发挥了他们各自的特长和积极性。我对他的部下都较为了解,个个聪明能干,却各有很强的个性,且进厂都比他早,资格都比他老,我真佩服朋乐能把大家拧成一股绳。他们一致对外,去疏通各类发行渠道,让影片发行的拷贝不断上升。那时,一个拷贝价值一万,他们硬是把一个个拷贝卖出,要卖过百位数,方能保本盈利,上影生计的重担压在他们的身上,由于他们抱成了团,才能压不垮。

然后是对外。上影每拍出一部影片,朋乐总要把全国各省市负责订购拷贝的人士请来观摩。他把来者都当成朋友,他的名字就取自“有朋自远方来不亦乐乎”,要让大家来乐,除了热情之外更重要的是真诚。他向大家明说,他们发行的经费有限,纪律又严明,最多也只能招待得好些。他把优秀影片的好说个透,也不包庇某些影片的不足之处,有一说一,有二说二,需要大家帮忙时拱手求助,从未“王婆卖瓜”,这反倒让大家也把他当成了朋友。一成朋友,就好说话了。我曾作为影片的编剧,有几回被朋乐请去与这些人士聚会介绍过自己编剧的影片。酒过三巡,有些人醉意一起,硬是要跟朋乐干杯,干一杯就多订一个拷贝。在众人的起哄下,朋乐硬是一杯杯干掉,直干到“挑战者”躺倒为止。事后,我劝朋乐别伤了身体,他却笑道:“没事!我在矿上时,跟矿工们干的都是土烧酒,也未曾醉倒过。”然后,他又告诉我,他熟悉这帮朋友,他们到这儿来,知道没有多大油水,只是大家相处得好,图个快乐。他在这期间,为了卖出更多的拷贝,没少喝酒。他让他的朋友们尽兴了,却总难免会伤害到自己的身体。我不知他后来得心血管毛病做了“搭桥”手术与此有否关系,不知怎的,我一想起他的这段经历,会有些心酸……

上影在改革开放的四十多年中,经历了一代又一代人的艰苦奋斗。从主政者来说,徐桑楚、吴贻弓、于本正都为此作出过牺牲,立下不少汗马功劳。到了20世纪90年代中期,上影改制为集团公司,朱永德任总裁,朋乐被提拔为负责创作生产和发行的副总裁,这是他在上影的第三份工作,肩上的担子更重了。当然,对于发行,他是驾轻就熟,但他却并不安于现状。随着改革开放的深入,他抓住先机,协助朱永德开创了电影厂自建院线的壮举,使上影生产的影片不再为市场堵塞发愁了,能自己直接排片公映,一路通畅无阻。上影在这方面从此从求人转为他人来求了。全国各地的摄制单位都非常看重上影的院线,都想把自己拍摄的影片投放到这条院线上来放映。上影的院线,至今还是上影的重大经济支柱之一。但在这个过程中,据我所知,朋乐花费了常人难以想象的巨大精力:一是要解决院线拆账分成中隐瞒票房的问题。他硬是让发行人员去一个个影院蹲点查账,直至建立起一套有效的规章制度。二是解决优秀影片被疯狂盗版的问题。上影出品的《生死抉择》,投入市场后一票难求,于是竟有人以身试法,盗版后上市放映。得知这个情况后,朋乐亲临一线,冒着生命危险去查处。他曾给我讲过这些艰险的经历,却也只是为了给我这个编剧提供一些难以编出的、人世间的奇特素材,绝无自吹之意。事实上,这些具体的工作也是要靠大家去做的,有时还得求助于社会力量,而朋乐在“乐朋”中积聚下来的人脉,帮了他的大忙。

与老艺术家刘琼、白杨合影

在影片《假装没感觉》摄制现场与导演彭小莲(右)交谈

在创建车墩影视摄制基地这件大事上,朋乐也有功劳。他和当时主政上影的朱永德都曾有过这个想法,但谁都清楚,要创办这个基地,首先得有土地。而在上海近郊要能取得几十上百亩的土地是非常困难的。有一次,在人和地宜之下,正巧在松江车墩取得了这个机会,可购买土地的钱从哪里来?那时,凭上影的经济情况要立时三刻拿出一笔大数目的钱来,是绝不可能的,去银行贷款也贷不到。是朋乐和永德商量出了办法,发动全厂职工一起解决的。如今,这个基地,不但方便了有关老上海影视剧的拍摄,而且也是上影重要经济支柱之一。

说实话,对于朋乐负责上影的创作生产,刚开始时我是为他捏一把汗的。他虽有以上那些经历,又毕业于大学的中文系,但毕竟从未具体参与过影片的创作生产,连摄制组都未从头至尾跟过一次,一下要让他负责这方面的工作,确属不易。首先要熟悉起来,这是需要一段时间的。更难的是要让人信服。电影厂的主创人员,服的是创作规律,谁瞎指挥了,就会让大家笑话,从心底里瞧不起,弄不好还会当场让你难堪。朋乐仍然靠着他的“乐朋”本色,与创作人员打成一片,逐渐在实践中把工作熟悉起来,没过多久,就干顺手了。他从未有过老总的架子,谁到他办公室去请示商量工作,他都会热情接待,泡上一杯清茶,先是认真地听取你的意见,然后再谦逊地同你一起协商,在平等相待、亲密无间中,一切难题都易迎刃而解。可以说,在他任内,所有的创作生产人员都与他相处得很好,他尊重大家,大家也都尊重他。我没有听说过谁跟他翻过脸、让他难堪过。而在他退下来多时后,他却与有关领导发过一次火。他们请他去向他讨教有关的工作,他准时去了,好不容易获准上了办公大楼,出了电梯又进不了层面……当他终于见到了邀请他去的领导时,忍不住虎着脸说了大意如下的话:你们怎么把企业办成了衙门?我是你们请来的,也如此难进,厂里的职工要见你们,就可想而知了……

但朋乐在当领导时,并非是个对任何人、任何事都好说话的“好好先生”,他有他的原则。有两件事给我留下了深刻的印象。

一是在集团公司深化改革时,有个“刺头”为了上下岗的事,一时冲动,手执利器,冲到总裁朱永德的办公室踢门闹事。那天,朱永德正好不在。朋乐听见踢门声赶忙从他的办公室出来,跟他说明朱总不在,有事他来解决,并把此人请到了自己的办公室。想不到那人以为朋乐好欺,冲着他发起火来,不但不好好说话,还扬言要拼命。朋乐对此威胁丝毫未有惧意,他严正地训斥道:你要解决问题就坐下来好好说。你要动粗,我奉陪!可那时,性质就变了!你好好考虑一下。那人见朋乐体格强壮,一副不怕死的样子,要动手自己也不是他的对手,一下就软了下来……那人到了老时,才明白过来,要不是许总如此对待他当时的冲动,后果真难以想象。而朋乐却对我说,处理一个人不是一个人的问题,还要考虑到他的家庭,能挽救尽量挽救。

二是有一次,一位民营制片人单独来朋乐办公室谈合作拍片的事,临走时留下一包“巧克力”。朋乐见多识广,知道事情并非如此简单,便当场撕去包装的一角,只见里面全是百元大钞。他立即板下脸来,让她收回,并严肃地正告她:“合作归合作,别来这一套。你不送钱,我也会照章办事,争取双赢。你行贿了,我受贿了,我俩都会犯罪。犯了罪,还能办成事吗?何必呢?!”那人还想解释什么,朋乐指着电话机让她别说了,不然他就会打电话请纪委的人来解决!那人只好乖乖地收回了那包“巧克力”。朋乐老来与我偶然谈起此事时,仍余怒尚存,但还是以玩笑的形式向我说道:“我不这样,能在退休时安全着陆吗?”他只是把自己放在“不敢贪”的位置上。但我知道,清廉也是他的本色,好贪的人难有知心朋友,更何谈有乐了。我敬重朋乐为了保持自己的本色而软硬不吃的正气。

朋乐协助朱永德分管上影创作生产的这些年,正值电影业不太景气的时候。上影每年还要完成十余部影片的生产任务,就这些影片而言,能不赔本已算不差了,要赚钱盈利更难。况且还要完成节庆片的政治任务,争取得奖,维护好上影历来的荣誉,虽已难为中国电影的“半爿江山”,但也总不能被边缘化吧。朋乐告诉我,那时,他与朱永德同住在上影公寓小区内,朱永德在工作上是个“拼命三郎”,常在半夜三更想起了什么就给朋乐打电话。为了不影响家人的睡觉,总约他到楼下来一起商量,定下方案后,再由朋乐去执行。他们一起度过了这段难忘的岁月,每年仍坚持着自主拍摄了不少好影片。朋乐的“执行力”也得益于他“乐朋”的长处,只有把大家团结起来了,才能保持住上影的“定力”,一起渡过难关。朋乐难忘这段经历,他在位与不在位时的热心为大家办事的善举都与此有关。而在这个过程中,又让上影人更为深切地感受到了他的“乐朋”精神。

到了朱永德总裁退休时,在上影人的眼中,朋乐该是接班的人选之一,但由于种种原因,他未能上位,仍在他的副总位置上工作到退休。在众人看来,朋乐夹在新老两任老总之间,日子可能会不好过。但朋乐仍然坚持着他的本色和实事求是的精神,仍然该做什么就做什么,他重友重义,却从来不搞小圈子,严守政治纪律。对朋友,也从不听信流言蜚语,为了上影的大局而认真地站完了最后一班岗。这虽是该有的为人之道,但在人事变迁的漩涡中,能如此少私心多公心也绝非易事。如他做得稍有偏差,留下笑柄,谁都不会再认他是朋友。

没几年,朋乐也到了退休的年龄。想不到一向健壮如牛,被我视为“矿工”“小青年”的朋乐,突然被检查出先天性心血管狭窄,不得不开胸“搭桥”。这是一个有一定危险度的大手术,手术前夜,他让他的独生女儿多陪他一会,女儿以为他有什么关照,却只见他仍然乐观地嘻嘻哈哈没大没小地说笑着,如有关照,也只是关照她不要声张,免得朋友们去看他。我是在他术后好些时才得知他得病的。在他养病期间去看他时,他乐呵呵地同我谈起了此事,似乎对自己的病一点都不担心,反倒关心起我心血管装过支架后的情况。我回忆起我当初被抢救过来后他立马来看我的情景,让我十分感动。

而他又投入到在上海电影界的第四份工作中去了,任上海影协常务副主席兼会刊《影协之窗》主编,无分文收入,纯属义务劳动。他说,既然大家信任他选举他担任此项工作,他就得义无反顾地服务好大家。在此期间,他与主席张建亚配合得很好,每月让会员看一次电影,每年都举办一次联欢会,还为逢十寿庆的老影人祝寿,为有困难的老影人解决问题,做好新年的拜访活动……再加上《影协之窗》上丰富多彩的内容,不但让影人们能了解影界的动态,而且让影协更增添了“家”的亲切感。让我尤为感动的是,当老影人逐一离去时,在追悼会上总能见到朋乐的身影,不少追悼会上遗像两旁的挽联还出自朋乐之手。昔日的朋友走了,他还为他们的家属捧上一份由衷的慰问,一切都出自朋乐之心。有人戏称他为此行的“专业户”,他却正经地说道:“这是我应该做的。”事实证明,他说的并非客套的官话,如今,朋乐自己也已年逾古稀,按规定已从上海影协常务副主席的岗位上退下,自己身体也出现了情况,可但凡上影的老同事离去,他仍然会虔诚地去送行。他的“乐朋”,自始至终,难能可贵!

眼看着我心中的“小青年”终于也会有“彻底”退休时,我心中也有些担心:他一向拼命工作惯了,热闹惯了,能一下习惯突然而至的“孤独”吗?我这个一生从事个体写作的人,有时也难免难熬孤独,他能习惯吗?

与作曲家吕其明合影

我们常通电话,得知他安于弄孙舞笔,每天接送两个外孙上下学,每天练字写文稿,疫情前,还带了共患难过的夫人张小薇国内外到处周游,活得有滋有味,也就为他放下心来了。我见他的字,写得不仅“还可以”,而且“很可以了”,一下笔就是一幅亮眼的书法作品。他还是有求必应,乐于倒贴笔墨宣纸,从未以“书法家”自居,卖过一个字,一切以“乐朋”为主。我看到过他发表的多篇文稿,都是为纪念他的师朋而作的,所流淌出的感情真切动人。还有一些文稿,为上影留下了真切的历史记录,只有他能写得出,该是较为珍贵的。我知道,他在从事以上四份工作中,经历过好多极不寻常的人和事,解决过好多常人难以应付的突发事件。由于他能干且朋友多,厂里每逢难处理的事时,总把他推到风口浪尖去处理,他基本上都能稳妥摆平。这些难得的人生经历,以他中文系毕业的文才大有可写之处,但他仍然谨慎处世,只赞他人,不吹自己。只扬正气,未藏私心,只为乐朋,甘当陪衬。我们常聊起生死,见一位位老友逝去,我们常感叹活着真好,能多为他人活着更好!我愿与朋乐共乐、乐朋。