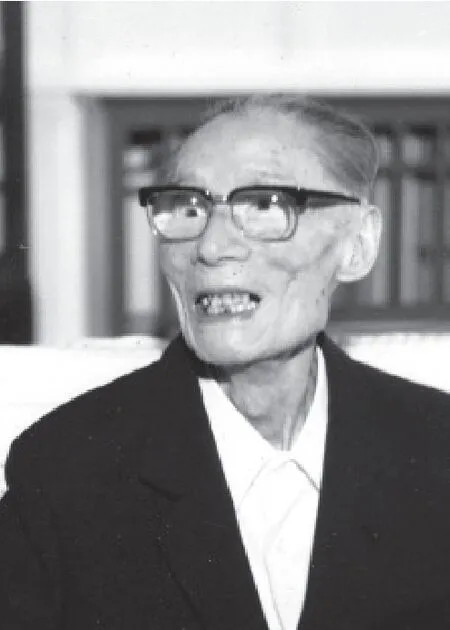

2020年10月30日是纪念夏衍先生120周年诞辰的日子,当年在他病发昏迷的前一刻,其秘书说:“我去叫医生。”夏衍立即止住他说:“不是叫,是请!”这是他留在人世间的最后一句话。

夏衍先生是我心仪已久、非常景仰的戏剧、电影界前辈和领导。当我在北京电影学院导演系读书的时候,他在北京电影学院编剧班经典教科书般的论述《写电影剧本的几个问题》,还有他改编的电影剧本《祝福》《林家铺子》等,就已经是我们的教材了。可在北京多年,我总为没能亲自聆听先生精辟的授课而深感遗憾。鉴于夏公等电影界老领导、著名编导演等艺术家大都年事已高,为保存、拯救他们毕生宝贵的创作实践经验,上海电影制片厂领导决定成立为老艺术家们抢拍的电视摄录小组。1992年6月12日,我终有幸和上影厂摄录小组一起赴京采访这位中国电影事业的老前辈、前文化部副部长和剧作家,并为他拍摄电视录像。

担心节外生枝,拍摄那天,我们很早便从北郊的住地赶往市区。唯恐“塞车”,先将摄像、照明器材等放到位于北京西长安街大六部口街14号夏公家的走廊上。那是一座闹中取静的院落。紧接着我将事先拟好的拍摄提纲面交夏公的秘书女作家李子云,请转呈夏公预先审阅。我们摄录小组集体行动,一起赶忙用了中饭。随后,我们按约定的时间提前赶往夏公长期工作和生活的地方、那绿荫婆娑幽静的四合院。

夏公的秘书一再叮嘱我们,采访拍摄时间不可长,至多十几分钟,我立即回答:“没问题,视夏公身体情况,由夏公决定。我们所拟的五个问题他想谈几个都可以。”我猜想她可能是夏老的秘书林缦。她又关照我:“夏公患有白内障,为他拍影视录像的一律都不得布灯,前些日子法国某电视台前来拍片也不能布灯。”听罢真使我作难了,夏公的眼睛要保护,采访录像的质量也要确保,否则我们如何完成任务?

开灯拍摄问题尚未解决,另一个大麻烦又接踵而至:此前,我事先早已请来的担任“采访记者”的那位同志,开拍前几分钟匆匆地奔到我面前,神色慌张地将我拉出门外到走廊上,祈求道:“赵导,采访记者我难以胜任。”“为什么?”我听闻不禁大惊失措,满目愕然,当即责问。“我非常担心夏公提问时我张口结舌回答不出,会误了大事。”“这怎么可以?!哎,事先不都说好了嘛!”我声色俱厉,按捺不住,声调当即提高了一个八度,“再说五个提问我事先都早已写清楚了,你千万不可临场拆台,否则我们回去怎么向厂里交代?”顷刻间我是一阵阵发蒙,方寸大乱,我的脑子如同被浇铸了速干水泥,板结硬化了,周身几乎冰凉!

赵家耀采访夏公

“求你了,导演,我可以替你打灯。”他哀恳道。

我再次重申:“为夏公拍录像、拍照绝对不准开灯、不准布光。”

“那我为你录音,拎导线,举话筒,让我干什么都可以。”他退而求其次,他想弥补自己的愧疚,我想。

此刻急得我的两条腿不时痉挛打颤,后背上的汗水冷一阵热一阵,早已黏贴在汗衫和脊背上……

此刻夏衍先生在他女秘书和女儿的搀扶下,从他的书房兼卧室里缓缓走出坐到客厅的沙发上。林秘书不时走到门外朝我急切地张望,意即采访拍摄你们好开始了。我立即迎上前去应答,瞧着她那有些不安的目光,她似再次叮嘱我一定要抓紧再抓紧,我心急如焚!

厂领导和拍摄小组,好不容易托夏衍多位在上海和北京的好友,如曾任上海电影制片厂厂长、中国文联党组副书记袁文殊等领导劝说,夏公方勉强答应拍摄,可只有“10分钟”。谁能想到“采访记者”临阵怯场意欲逃脱!冲突虽说未起,但气氛凝重。此时此刻,如果在夏公面前无端造次,那就搅了大局。女秘书又匆匆前来催促快快开拍,我是冷汗盈额。不容分说,望着已如圆规般“钉”在地上的那位“采访记者”,任编导的我只得挺身而出,接过录音话筒,披挂上阵,集编导演于一身。

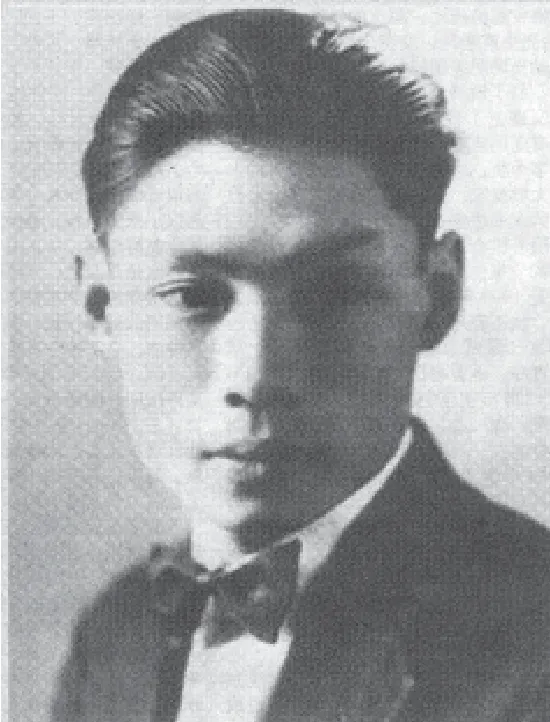

夏衍青年时期风华正茂

采访记者定要全神贯注,采访时仔细倾听和妥帖应答,是和智者谈话时艺术上可能达到的最完美的境界。可我担心难以做到。由于我不时要暗示关照摄像师机位变动等,真的很担忧一心二用,到头来哪个也搞不好。更为不安的是,夏公祖籍虽说在河南开封,但他1900年10月30日出生在浙江余杭县,那余杭县彭埠镇的地方话我这北方人能否听得懂?我真是急得有些发蒙了。

就在这时,我忽然发现一位拜会夏公的香港韩女士走出夏公的书房兼卧室,韩女士提出要和夏公合影留念。但房间光线较暗,她的袖珍相机又不具有内闪光功能,此等情景对我来说实是个“福从天降”的机会!“我们带有照明灯具!”我顺势而为脱口而出,并立刻让照明何师傅打开一盏400瓦的小灯。可林秘书和夏公的孙女对灯光靠夏公太近依旧表示担忧,我便立即递眼色给何师傅,他心领神会马上拎灯架于离夏公较远的房门口。待韩女士等与夏公合影拍好后,我连忙前去拜谒夏公,坐到他身旁,前倾着身体,握紧录音话筒,心驰神往与忐忑不安一并袭来,稍做镇定立即示意摄像师赶快先开机。

“夏公,您好!我上午请林女士呈交给您的采访提纲,您看到了吗?”我轻声问道,内心止不住还是有些惶惶然。

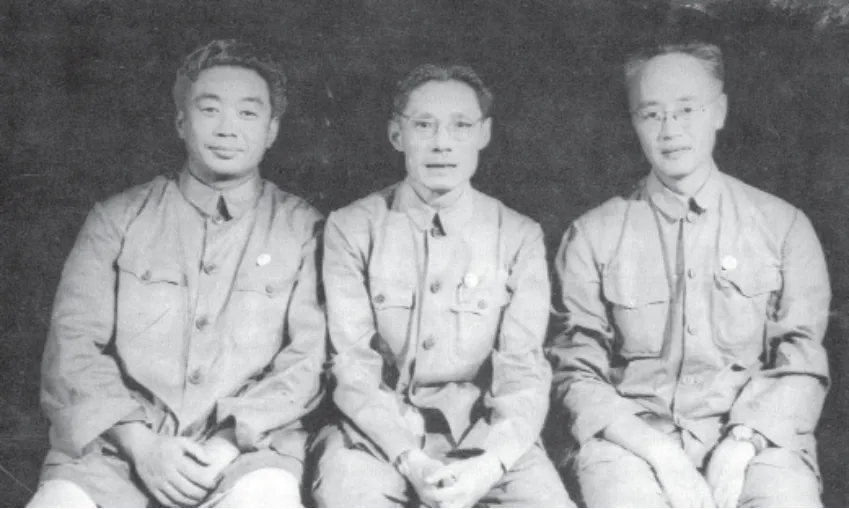

文学、电影、戏剧作家夏衍先生(中),戏剧家、电影家黄佐临先生(右),戏剧家吕复先生(左)

“看到了,你那五个问题要是都答好,可以写一本书了。”夏公开口这第一句话,就把我们摄制小组的同志们都逗乐了。夏公这句话说得好合宜,犹如金苹果落在银网子里。夏公谈话的巧智,表现了这位当时已是92岁高龄老人思想的敏捷和表达的轻易,短短一句话就拉近了我们彼此的距离。我的神经和肌肉有所松弛。

采访中,夏公着重谈了对上海电影的希望,期望上海能拍出更多更好的影片。他说:“上海这个地方是中国电影的发祥地,进步电影也是从这里发展起来的。1932年,党在上海成立了电影小组,阿英、郑伯奇和我三人进了明星影片公司。到现在已有六十年了,整整一个甲子。”

夏公的思绪在翻涌,那些穿越时空80多年前的历历往事以及曾和他一起合作拍片的老朋友们的音容笑貌,仍在这位睿智老者的面前萦绕难去,于是他颇有兴致地道:“早在20年代,上海就有几十家电影院,当时电影业中广东人不少,郑正秋啊,演员严珊珊啊,还有黎民伟啊,都是广东人。但电影这个事情是在上海搞起来的,所以上海历史上就有这个基础,希望上海能够拍出更多更好的真正为人民服务的电影,反映今天人民的生活,反映我们改革开放的新面貌。”

虽说我于采访拍摄之先,所呈给夏公秘书的五个问题的提纲中,没有提及有关他的佳作话剧《上海屋檐下》(何况我事先向他秘书已承诺拍摄时间至多十分钟,使我对此剧本只好缄口不言),但我内心还是很想当面聆听先生的介绍,想毕也是广大剧作者和戏剧爱好者很想了解的。

采访抢拍返沪过后,工作之余多方了解,方才对此剧的创作背景及创作初衷有所了解。那是西安事变之后不久,抗日统一战线处于酝酿之中,国民党当局被迫有条件地释放一批被长期关押的共产党人和其他政治犯。这样,一些革命者经组织营救陆续出狱,出狱中间一些悲欢离合的事件触动了夏衍先生,从而使这位作家、剧作家创作出了这部一度剧名为《重逢》的剧本佳作——《上海屋檐下》。

夏衍,这位爱国者、剧作家,他力图从小人物的生活中反映这个大的时代,使观众感受到时代的脉搏。

夏衍的笔下是直接表现当时上海社会现实生活的,他将目光放在上海生活十年之久的上海弄堂的普通老百姓身上。

话剧《上海屋檐下》反映了20世纪30年代上海社会中的一个横断面,描写了生活在大城市底层的一群小市民和贫穷知识分子平凡的生活。剧中,那些栩栩如生的人物,至今令我难忘。

话剧剧本《上海屋檐下》是五四运动以来现实主义的优秀剧作,在中国话剧史上独树一帜,富有意味深长的艺术境界,至今久演不衰。

夏衍先生所创作的话剧及电影剧本在中国话剧及电影史上有着重要的地位和价值。

夏公当时虽说已是92岁高龄的耄耋老者,依旧关注着改革和国家大事,他每天看报读书从不间断,思维依旧相当清晰。在他的晚年,每天要读三份上海的报纸,他关心这里发生的一切,甚至一场台风过后,他也会担心街上的梧桐树有没有被刮倒。他说,小平同志的南方谈话,对上海寄予很大希望,上海这个地方不仅是中国最大的城市,人口最多,工业最发达,更重要的是新文化运动最早也是从上海开始的,包括进步电影,所以上海应该继续搞好包括电影在内的文化事业。

随后他又谈及,近日他读了《人民日报》上朱镕基总理的讲话。听到这里,我是忐忑不安,我在想,夏公您现在千万可别考问、追问我,我确实没有读过。当时有感:我犹如一个不用功的小学生,满脸发热,只想蒙混过关。

夏衍对上影充满期望,于是他又说:“我最近没有去过上海,87年去过一次。上海影片总体来说搞得不错的有几部,但是应该讲反映现实还不够,反映改革开放十几年之后上海面貌的还不够。”

新中国成立后,他领导上海文化事业,创办电影文学研究所,他对剧本创作异常重视,因此夏公他又指出:对剧本创作问题,要有美的观念,美的享受,电影总要有人看,人们爱看才能起作用,它是潜移默化的。剧本还是要有人物性格,还是要有故事性。关于武打片,他说,拍得奇里古怪也不行,武打套路就那么几种。总之,还得要有人物性格、社会变化、时代背景以及人的思想变化。

他言简意赅,朴实无华,但卓显他对剧作、对电影创作深邃的睿智,当为今日电影人思索再三。

夏公最后特别强调,上海搞好电影还是有条件的,因为上影厂的人才和设备都不错。看得出,他对上海、对上影满怀热情、信心和期待。

采访谈话时间原定10分钟,兴致所至,不知不觉他几乎一口气谈了不止20分钟。这时林缦秘书不免焦虑地走进来,示意我采访早已超过半小时,我不得不歉意地起身告辞。透过夏公他那副厚厚的眼镜片,我深感这位耄耋老者的热诚睿智,他额头上有着世间饱满的沧桑,那一缕缕情思依旧在他心底涌动,神思处处飞扬,生命永远搏动。

他上述的这一席话,虽已过去近30个年头,可至今仍萦绕在我的心头。夏衍先生一生光明坦荡,虽然历经风雨磨难,于“文革”期间惨遭迫害,损目折肢,身心俱伤,但他说:“我的一生是与祖国命运、人民利益紧密联系在一起的,年轻时,我即把国家昌盛、人民幸福当作理想来追求。回首走过的路,无怨无悔。”夏公曾深情地表示:“我愿为我的国家和民族继续工作到生命的最后时刻。”听罢令人动容,看得出这位睿智长者,用一辈子辛勤耕耘,硕果累累;不辱使命,用一辈子去热爱这片热土,他放不下这美丽的人间。

1994年10月,国务院授予夏衍先生“有杰出贡献的电影艺术家”荣誉称号,他当之无愧!

为夏公抢拍电视片后两年半许,1995年2月6日,这位对中国戏剧、电影事业等作出了毕生贡献的长者的心脏停止了跳动。但我有时觉得,他的离去仅是“幕间休息”或换幕时分。夏衍先生创作的话剧、电影剧本,报告文学等作品,是宝贵的艺术财富,会继续影响、指导着我们,他所挚爱的戏剧电影事业必定继续向前。

如今,我依旧难忘当年在北京西长安街大六部口那座幽静的四合院,有幸当面聆听夏公娓娓道来又动情的一席谈。

夏公没有走,他点亮的戏剧、电影薪火,依旧在祖国各地的银幕上闪亮着……

1992年6月12日夏衍先生(前排左二)与导演赵家耀(右二)、录像小组成员合影