摘 要:早在1881年左秉隆出任新加坡领事期间,马来西亚华文教育体系就开始和中国的教育体系有了紧密的联系。左秉隆出任新加坡领事期间(1881-1891),为马来亚华文教育的发展做出了重要的贡献,他所推动的举措,对海外华文教育的推进亦带来了颠覆性的冲击,对海外华文教育的发展影响深远。过去学者将左秉隆在华文教育的贡献归结为“义塾的倡设”,虽然给予了正面的肯定,却忽略了他对马来亚乃至海外华文教育的真正影响。本文在前人研究的基础上结合原始文献,将左秉隆的重要贡献归纳为马来亚华文教育及华文文学发展两方面,前者让马来亚华文教育取得中国官方的认同、通过与中国科举考试的接轨来完善本土华文教育体系以及团结当地华文教育的枢纽,后者则是通过左秉隆创办的会贤社,進一步阐述左秉隆为当地华文文学开启的文人结社传统,建构了一个有序的运作机制,发展出马华文学生态圈的初始形态。

关键词:马来亚;华文教育;华文文学;左秉隆;会贤社

中图分类号:I106文献标识码:A文章编号:1006-0677(2023)3-0024-09

前言

左秉隆(1850-1924)于1881年出任中国驻新加坡领事,是该职位转换为永久性设置的第一位领事,也是中国直接派遣到新加坡的第一位领事。左秉隆的到来为当地华文教育带来了转变的契机,同时成为当地华人社会和中国官方正式接轨的桥梁。

左秉隆的学习经历有别于当时传统的士大夫,他自小接受满汉传统教育,15岁开始入读广州同文馆,同文馆附设于总理各国事务衙门,为清廷作育翻译人才之所,馆内分设英文、法文、德文俄文和日文五班,学生需选择一种外语为主课和附带学习各项西学如数学、物理学、化学等等。左秉隆是修习英文的高材生,毕业后曾任同文馆英文教习和总理各国事务衙门的翻译官,1878年随曾纪泽出洋,担任英文三等翻译官,头衔为五品衔都察院学习都事。1881年出任领事后,他便大力推动华文教育、文学乃至文化的发展。

陈育崧在《中国派遣第一领事左秉隆先生驻新政绩》①列举左秉隆对新加坡文教发展的三大贡献,分别为义塾的倡设、文会的开办和英语雄辩会的主催。这个观点为左秉隆出任新加坡领事的贡献定下了基调,对学界影响深远,如柯木林、林孝胜合著的《新华历史与人物研究》(1986年),朱杰勤著的《东南亚华侨史》(1990年),林远辉、张应龙著的《新加坡马来西亚华侨史》(1991年),郑良树的《马来西亚华文教育发展史(第一分册)》(1998年),危丁明著的《香港孔教》(2016年),王兵的《类士群体与新加坡早期文化空间的初创》(2016年),陈曦的《论左秉隆在新加坡推广中华文化之影响》(2016年)等,几乎都沿用陈育崧的观点。

陈育崧对南洋文史资料的掌握和了解,实为历来南洋研究学人中的佼佼者,然而,在援引陈育崧的研究论述时,也不可忽略他是业余历史学家的事实。再者,以当时陈育崧所掌握的文献资料,对相关历史和人物所做出的判断与评价,难免会受到时代的局限,时移世易,需要结合新发现的文献资料,相关研究才会有意义和价值。本文在前人研究的基础上结合第一手文献,重探左秉隆对马来亚、新加坡(马新)华人社会的贡献,尤其是推动和发展文教事业所做出的努力。

一、左秉隆对马来西亚华文教育的影响

现存许多研究左秉隆对马来亚华文教育发展的讨论,主要沿袭陈育崧《中国派遣第一领事左秉隆先生驻新政绩》中的说法。其中一个存在着明显欠缺的论述为文中所提及的三大贡献之一:“义塾的倡设”,为了更精准了解左秉隆的实际贡献,通过史料的佐证还原这段历史的部分真相,或可重新评估他的历史定位。

陈育崧在文中记录了一段关于当地教育的报导:

正如叻报所报导:(1890年3月13日)“叻中书塾,除自清儒师以及自设讲帐者外,其余书塾,多至不可胜言。”

这段记录多次被转引使用,甚至发展出不同的版本,可能笔者眼拙,多次翻阅当天的报章仍一无所获,②也可能这句话是陈育崧转引而来,所以日期上有疏误。当时书塾数目“多至不可胜言”,并不能真正说明左秉隆对当地华文教育发展的贡献,海峡殖民地教育年报显示,1885年海峡殖民地共有115间华文学校,其中80间学校的学生少于20人,当中有41间在新加坡,33间在槟城,6间在马六甲。③即便将当地所有源流的学校相加,也未至于“不可胜数”,可见其中有夸大之嫌。

《叻报》1889年1月19日的《义塾章程宜善为整顿说》如此写道:“本坡之人每喜其子弟诵习英文,而于华文一端转从其略,人有子弟而送往义塾使诵华书者,多半因其年幼,恐未能即读英书,故送往义塾若干年,使稍收其放心或亦藉此稍识一二华文。”其时左秉隆出任新加坡领事已长达八年,却始终无法扭转这种局面,英国学者康斯坦丝·玛丽·藤布尔在《新加坡史》中写道:“1898年……大多数海峡殖民地的华人青少年上的都是英语学校。”④她评点了华人富商捐资建立的大型公共学校——萃英书院和章苑生学校,其评语为:

这些学校都是用方言授课,大多为福建话,教学方式则依循传统的儒学教育。可是它们的教学质量都很差,以至于《叻报》的编辑在1889年建议这些学校实在没必要再开下去,它们存在的主要目的是满足富商们做善事的心愿,而不是为学生提供切合时代要求的教育。⑤

康斯坦丝这段评语固然有颇多值得争议之处,对《叻报》编辑⑥的建言更多是断章取义(可能因为原文是文言文,翻译过程出现误差),但无可否认的一点是,中国传统的教育模式并不能真正符合当地学子的实际要求,规模最大的萃英书院在当时也只有约70名学生。⑦

《义塾章程宜善为整顿说》是马新两地华文教育发展史中非常重要的一篇文章,文中一针见血地指出华文教育的弊病,提出整顿华文教育的迫切性,认为华人但求西学是弃本求末,建议厘订课程时需要实事求是,无需崇尚虚文,同时限制入读期限,学成后再转送英校,使其中西文字兼通。这是非常有前瞻性的教育理念,既符合当地的民情需求,更契合时代的发展,可惜当时许多创校的社会贤达虽然有将新生代培育成才的强烈愿望,却没一套行之有效的教育理念,这篇文章虽然未能掀起华文教育的变革,却也为华文教育敲响了警钟。直到1899年,林文庆和邱菽园为创办新加坡中华女子学堂合拟了一篇文章——《创设新加坡⑧华人大学堂募捐册序——学堂大概章程附》⑨,才真正为马来亚华文教育注入了新的教育理念,掀开马来亚华文教育现代化的新篇章。

实际上左秉隆任职期间,当地增设的义塾数量并不多,如凤裕义学⑩、培兰书室11、毓兰书室12、乐英书室13、养正书屋14、进修义学15等,其时,设立学校是当地华侨社团(帮16)活动拓展的一个重要部分,可以提高声望和社会地位、培养新生代对社团的归属感、解决人口急剧膨胀(见图表1),新生代人数激增的问题,当中也不乏有远见的社会贤达意识到自身文化和教育对于整个族群的重要性,纷纷致力于相关方面的发展与建设,这些华文学校或由当地富商斥资创设,或由华侨会、广肇商人集资创设,将这段时间华文教育的发展归功于左秉隆与实际情况并不相符。

通过对这段历史脉络的梳理我们不难发现,马来亚华文教育早期的发展主要是仰赖当地华社的诸多先贤携手开拓,华文教育草创初期主要以《三字经》和《四书》为主,这也是许多学校在面临师资短缺的窘境下力所能及的坚持,及至1880年时,教学方法仍然沿袭着来自中国的教育模式,不过许多学校在师资得到增添后,也逐步增加和完善教学的内容,具体教学模式是通过朗诵和强记的方法,先背诵《三字经》《百家姓》《千字文》,继而读《幼学琼林》《孝经》,再读“四书”(《大学》《中庸》《论语》和《孟子》)和“五经”(《诗经》《尚书》《易经》《礼记》和《春秋》),但由于各个华文学校的性质和规模不一,老师在教学过程中也会做出不同的调整,有能力贯彻上述教学内容的学校并不多,但无论这些教学内容得到贯彻与否,这些传统的课程在当时已经不能满足当地的民情需求,也无法契合时代的发展。

民办形式的华文教育存在着明显的缺陷,它缺乏统一的监管机制与规章制度,教师素质参差不齐,导致教育水平普遍低下,这种情况从《义塾章程宜善为整顿说》和康斯坦丝的《新加坡史》中对当地华文教育现况的描绘即可得窥一二。对于在朝廷任职的左秉隆而言,教育被他视为一种保持儒家价值观和中国文化认同的手段,所以他的到来并未给当地的华文教育理念和教学课程带来变革与改变,因为当地华文教育的教学方法基本上符合左秉隆的期许。

如此看来,马来亚华校创设的最大功臣应属当地社会贤达和华社社团,马来亚华文教育理念和教学课程现代化的推手则是叶季允、林文庆和邱菽园等人,那左秉隆对当时华文教育究竟带来了怎样的影响,以至于当地华社和后来文人学者在提及华文教育的发展时都会将给予左秉隆非常崇高的历史定位?

过去的学者对左秉隆在华文教育的贡献归结为“义塾的倡设”,虽然是对左秉隆的功绩给予了正面的肯定,然而这种大而化之的结论,却略过了他对华文教育的真正影响,让研究者在评判他对华文教育的历史意义时出现了细微的偏差。

左秉隆对马来亚华文教育的重要影响可以归纳为三方面:

(一)取得中国官方的认同

早在左秉隆出任新加坡领事之前,马来亚已经拥有了相对完善的华文教育体系,除了有传教士创办的华文学校,亦有华社社团倡办的学校(又称为“帮立学校”)、富人家庭自设的家塾和一些规模较小的华人私塾。

這个时期马来亚的华文学校基本上是由不同的社会群体倡办,因此招收学生时也不免受限制,教授的重心亦各有不同,自设的私塾更是连正式的课本和教学标准都没有。当时的殖民地政府重视英文教育,扶植巫、印教育,冷落华文教育的政策大行其道,这种边缘化的政策经过长时间的施行后,给当地华人社会带来了严重的影响,造成华人社会的分裂,加深了与华人新生代之间的隔阂。

华社清楚知道民办教育存在着很大的隐患,华文教育未来要持续发展必须得到官方的认可,中国(清朝)政府1877年在新加坡设立领事馆,为他们的这种焦虑找到了支点,代表着中国官方话语权的左秉隆的出现,可说是适时地为当地华社提供了另一种“官方认同”的可能性。

其时新加坡是英国的殖民地,警惕的英国政府虽然答应让中国在新加坡设领事馆,但同时提出了两个条件:

1. 领事的设置必须是一种临时性的安排;

2. 第一任领事人选必须是一位具有高尚品格与良好社会地位的新加坡华族居民,而不是一位来自中国(北京)的华人(官员)。18

曾纪泽在伦敦与英国政府经过多番交涉后终于达成协议19,将领事转换为永久性设置,之后左秉隆便于1881年出任此职位。

接受过西学教育和拥有出洋经验的左秉隆,甫任新加坡领事就敏锐地意识到推动当地华文教育的重要性,他认为出任领事的主要任务是保护当地华侨20,而保侨之道莫过于振兴文教,这种想法极大地契合了当地华社的需求,奠定了双方合作的基础,促使马来亚华文教育在这段时间中有了积极的发展。

左秉隆对当地华社民办华文教育的支持,代表了中国政府对民办华文教育的“官方认同”。颜清湟在《新马华人社会史》中就曾提到:“萃英书院在每年冬季都举行一次考试,并把考试结果登载在中文报刊上。中国驻新加坡的领事及后来的总领事,也把学生的每年的成绩按等级记录下来,予以奖励。”21来自于中国官方的认同和奖励,逐步凝聚起当地华人社会的力量,消解英属马来亚政府教育政策对当地华文教育所带来的负面影响,在很大程度上提升了华裔子弟的入学率,舒缓了当地华人新生代急剧增长所带来的压力,鼓舞了华社发展华文教育和倡办华校的积极性。

(二)与中国科举考试的接轨,完善本土华文教育体系

海外华人社会中的教育观念和华人传统的教育观念有很大差异,清朝时期的教育主要是为仕途服务,希望能在科举考试中金榜题名,凭此进入仕途,平步青云。海外华人社会的教育观念完全不同,他们不可能产生考取功名的学子,华文教育更多是被视为启蒙和改善生活条件的途径,而对文化民族主义者而言,华文教育更被视为保持儒家价值观和中国文化认同的一种手段。即便如此,科举制度在海外华人心中的地位仍然是崇高的,一直以来,许多华人家庭都希望孩子学有所成后可以回到中国参加科举考试,以期可考取功名光耀门庭,但过去海外华人受制于“禁海令”,侨民及其后裔被执政者视为“自弃王化”、“不安本分”的“天朝弃民”(流民),在这种情况下,回中国参加科举考试只是一个遥不可及的愿想,这也导致海外华文教育的体系出现断层,成为华文教育发展的致命伤。在看不到出路的情况下,许多家境优渥的家庭会选择让子女在华校完成基础教育,然后再转到英校就读。

这种情况在左秉隆上任后发生了转变,这个时期清政府对海外华人的态度和政策开始有了转变,从过去的抛弃、严禁和绝情转而对海外华人采取怀柔、保护、争取甚至是控制和利用的政策22,政策上的倾斜让左秉隆在处理海外华人的事务时得到了更大的便利,也是左秉隆顺利将当地华文教育和中国科举制度进行了实质上接轨的主要原因。这是海外华文教育史上的一次革命性的变革,左秉隆创设“会贤社”的其中一个目的,就是作为遴选人才的重要机制,当地学生在学有所成后,还需要通过他在“会贤社”设置的月课和考校,才可以取得参加科举考试资格23,回去中国参加科举考试(院试24)。

至此,马来亚华文教育体系终于得到进一步的完善,形成一个完整的教育系统。黄景棠、吴席卿、邱菽园等人都是这项华文教育体系完善后的受惠者,1890年吴席卿25赴中国应考时,当地文人梁耀流赋以送别诗《送吴君席卿茂才旋闽赴试偶占七律为赠》26,“并序”中反映了中国科举制度在当地文人学子心中的崇高地位。马来亚华文教育体系的完善进一步加强了当时华人对华文教育的信心,实现了教育体系跨国接轨的模式,形成推动华文教育持续发展的基础,对海外华文教育的发展有着深远的影响。

(三)团结当地华文教育的枢纽

颇具规模的华文学校大多由不同的华人社团所创办(“帮立学校”),这些以信仰、地缘性、血缘性和业缘性为枢纽成立的华人社团,同时也会因为社团本身的独特属性进一步将当地华人社会进行切割,不同的华人社团(帮)之间或多或少都会存在着一定的分歧和冲突。部分帮立学校收生时会将学额保留给所属社团成员的孩子,但会开放多余的学额给其他社团的子弟报读,有些帮立学校则只收社团成员的子弟,这种华社社团之间的矛盾是局限华校的发展的一大主因,再加上马来亚华文教育在海峡殖民地政府刻意的放任和冷落的政策下,华校逐渐发展成各自为政的凌乱局面。

随着马来亚华文教育取得来自中國的“官方认同”和顺利与中国科举制度进行了实质上接轨后,左秉隆在马来亚华文教育界处于一种超然的地位。这个时期虽然没有形成类似“马来西亚华校董事联合会总会”27和“马来西亚华校教师会总会”28的机构,但各间华校纷纷以左秉隆马首是瞻,视他为凝聚的主心骨,无形中结束了长期以来各自为政的局面,为未来马来亚华文教育的奠定了联合发展的基础。

当时华社在政治立场上分裂为亲中和亲英两派,中英两国都希望争取当地华社的支持,英国政府1887年英女皇奖学金(Queens Scholarship)的设立,希望培养接受英语教育的华人精英,就是为了改变和抗衡中国政府委派左秉隆出任新加坡设领事后,当地华社开始亲中离英的离心倾向。由此可见,左秉隆在马来亚华文教育界的作为已经让海峡殖民地政府产生了警惕之心,甚至感到了威胁并采取实际应对措施的地步。

二、华社与中国文化的认同

其时许多华人都有自己的立场,并非所有华侨都是拥护清朝,在这里生活的平民百姓首先关注的是自己的温饱,其他的事情都是属于第二顺序,富商和知识分子虽然会有更深层的思虑,但所属社团、帮会等等的利益,才是大多数人都无法规避实际问题,生存成为了这块土地上的主旋律。

如何争取华社对中国的认同与支持是左秉隆出任新加坡领事的首要任务,希望通过加强华社对中国文化和政治上的认同,将不同教育背景、阶层、籍贯的华人团结起来,所以推动当地华文教育的发展只是左秉隆施政方案中的重心之一,他并没有忽略接受英文教育的华侨子弟。掌握双语的优势让他很快就融入当地英文教育的华人圈子中,并迅速地定制了适宜的对策,他特意为接受英文教育的华侨群体于1882年创办了“英语雄辩会”(Celestial-Reasoning Association)。

英语雄辩会是一个辩论会的组织,每个月在领事馆聚会两次,辩论议题以中国为中心展开,围绕着政治、社会、文化等问题进行公开辩论29,从而不断引起众人对中国的关注,他非常重视与受英文教育的华人群体之间的互动与交流,除了亲自出任英语雄辩会的主席,他也积极参与雄辩会的公开讨论中,并从中引导他们对中国文化的认同和培养他们的爱国情操。

除此之外,左秉隆也借助《叻报》进一步引导当地知识分子。薛有礼于1881年创办的《叻报》是新加坡乃至东南亚的第一份华文报章,它经常会大篇幅报导中国的消息、转载清朝皇帝的诏书、刊登推动中国文化的社论、北京官报的摘录等等。颜清湟对《叻报》为新马华人社会所作出的贡献给予了高度肯定,他评价说:“几十年来,这份报纸一直都在新加坡和马来亚的华人社会中弘扬中国文化……作为一种联络媒介,《叻报》第一次把新马各地的华人从思想上连结在一起……有效地沟通了当地华人社会与中国大陆之间的相互联系。”30

左秉隆的策略是取得华社领袖精英(社团领袖、富商等在当地有影响力的人)和知识分子(文人、记者、教师等)的支持,再通过他们去影响当地的华人群众,以中国文化和政治认同将当地华人从思想连接在一起,《叻报》被视为当地华社的喉舌报及舆论的领导者,大部分读者都是当地华社领袖和知识分子,作为早期新加坡唯一的华文报章,是当地华人社会重要的传播媒介。

左秉隆的政策纲领与《叻报》办报方针有着一定的重合,左秉隆许多振兴和推动当地中国文化的发展的相关信息,都会借助《叻报》这个平台进行传播,《叻报》对相关信息也会不吝篇幅地进行报道,如左秉隆创办的会贤社每月设置的月课课题和优胜者名单的放榜,几乎都是通过《叻报》刊登(也刊登在1890年创办的《星报》),可以毫不夸张地说,左秉隆在出任领事不到十年(1881-1891年)的时间,能迅速加强和提升当地华社对中国文化的认同,《叻报》扮演着举足轻重的作用。

三、会贤社——马华文学生态圈的初始与形成

殖民地政府自1867年开始接管当地教育,但却没有将华文教育纳入其所规划的教育体系中,华裔子弟除非入读英校,否则就只能选择民办的华文教育,然而华文教育体系的断层,却局限了当地华文教育的发展。左秉隆上任后第二年(1882年)创立会贤社,其中一个主要功能是完善当地华文教育的体系,让当地华文教育体系能和中国的科举制度进行衔接。

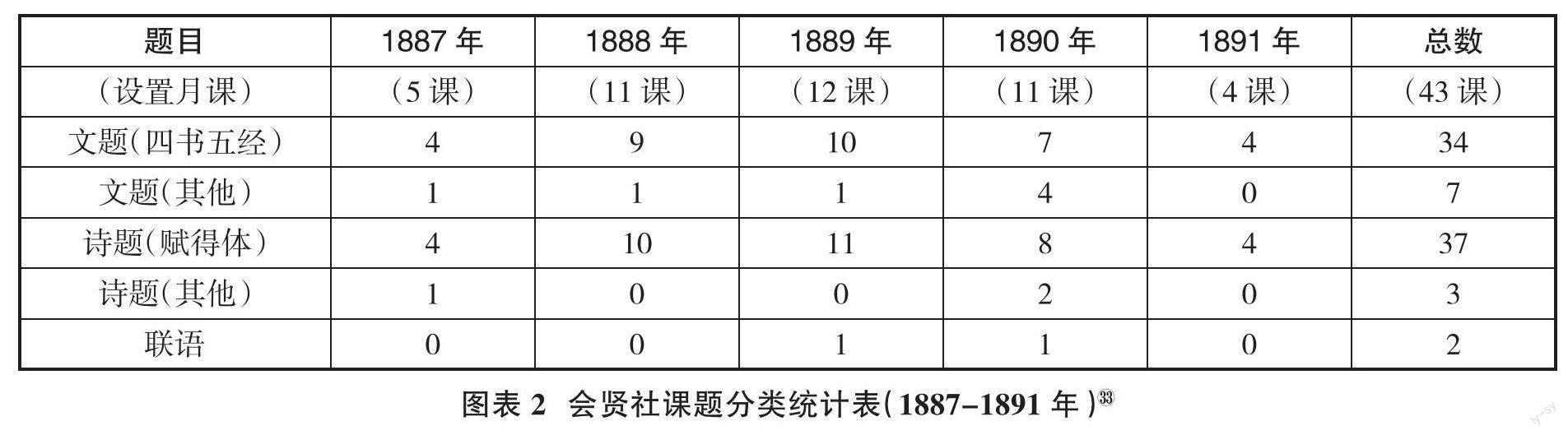

科举制度中,童试即童生试,是参加科考的资格考试,童试分为县试、府试和院试三个阶段,应试者不论年龄大小皆统称童生。通过童试的童生都被称为生员,即俗称秀才,才算是有了功名,得到参加乡试、会试和殿试的基本资格。31会贤社设置月课的制度,就是将当地文人学子视为生员,月课就是为生员设置的功课,清代学堂或书院的教官每个月都会对学生进行考校,出题内容仿照科举考试,一来可以掌握诸生的程度,二来可以让诸生预习科举的考试模式,左秉隆1887年7月至1891年5月为“会贤社”所设置的43期课题(详见图表2)32,对应的正是科举制度的要求,契合当时清朝官员和文人的标准模式。

左秉隆为会贤社设置的诗题,大部分是出对体裁和韵律有着严格的限制的赋得体,40题诗题就有多达37题是以赋得体出题,占总数的92.5%,“不拘体,不限韵”的诗题少之又少,偶一为之也是因为特殊情况或涉及特殊题材,仅有的三次为1887年“会贤社十月课题”的“咏铁甲船(不拘体,不限韵)”、1890年“会贤社三月课题”的“观中国战舰有作(不拘体,不限韵)”和1887年“会贤社四月课题”的“咏气球(不限体韵)”,这三首不限体的诗题都是以舶来之物为题的咏物诗,前二者是为了宣扬北洋水师战舰,后者则是以来自西方国家的气球为题去进行思考。

左秉隆在文题方面的设置,则和他设置诗题时稳重保守的风格一贯,主要是以传统的四书题为主。41期文题中,出自四书五经的题目共为34题,占据约83%,其他文题则只有7题,只有17%左右。事实上,以儒家思想为纲领的文题超过95%,除了“多钱善贾论”和“禁烟论”这两题不属于儒家思想的范围,其它5题虽非出自四书五经,亦是属于儒家思想的范围,如“人之行,莫大于孝论”出自儒家经典《孝经·圣治章》、“贫以无求为德,富以能施为德论”出自《格言联璧·持躬类》和“政贵与民同好恶论”,都带有浓厚的儒家思想。

“留侯論”“武侯论”这两个题目则是直接指“忠君爱国”的主题,张良助刘邦建立汉朝后,被册封为“留侯”,他的另一项功绩是帮助吕后之子刘盈保住太子之位,稳定国家社稷的根本;诸葛亮匡扶汉室,辅佐幼主刘禅,后主刘禅在诸葛亮去世后,追封谥号“忠武侯”,后人将两人并称为“亮辅良弼”。张良与诸葛亮身处的历史背景,与清朝当时的处境相似,这两课文题即可解当地文人对朝廷的心态,亦为提高文人忠君爱国的意识。

通过左秉隆为会贤社设置的课题可以发现,会贤社的功能已不仅仅是完善当地华文教育体系了,他所设置的题目都有着明确直观的目的,就是希望提高当地文人对中国文化和政府的认同感,提升当地文人的民族意识,加强当地华人族群的凝聚力。

左秉隆为了完善当地华文教育的体系,毅然创办会贤社,为了提升当地的文化教育水平,不惜承担起教官之公务,宁可牺牲自己的时间与精力,也坚持为诸生设置月课和批改课业,除了每月出题一次并亲自评改,他还将自己的薪俸捐出充作奖励金,让当地文人学子投稿竞赛左秉隆出任领事九年后有感而发,化作一首《为诸生评文有作》,诗曰:

欲授诸生换骨丹,夜深常对一灯寒;

笑余九载新洲住,不似他官似教官。

在他无私的奉献精神加上奖励制度的推动下,会贤社得到了当地文人学子的踊跃回响,民间遂有“前领事左大人以文教倡之名其社,曰会贤社,从此文风渐起”一说。39

《读总领事黄大人图南社序系之以说》清楚描绘了当地文学界的情况:“叻自草昧初开,凡华人之客于是者,绝少文墨之士,其间之生斯长斯者,又多狃于父兄之所尚,不重华文,常有西学极精而华学则之无仅识迨至来者愈众,间有半儒半贾之辈亦附航而南。”40当地文人由土生文人(本地出生的文人)和流寓文人(流寓到马来亚的文人)所组成,虽说本地文人和流寓文人都为文学界提供了源源不绝的新血,但在缺少领军人物的情况下,这股力量零星分散,一直是处于混乱无序的状态,无法有效率地集中发展,更遑论形成一个可以良性循环的文学生态圈,左秉隆身兼文人和官方的双重身份,让他能取得当地文人的信服,而会贤社的功能,不仅仅是完善当地华文教育体系,它亦是东南亚华人社会中首次出现的华人文学社团41,是将当地文人凝聚起来的纽带。

四、结语

左秉隆曾在《新加坡左领事噶罗巴设领禀》42中表示,设立领事有助于当地华人保持中国文化的认同,这个想法在他任期间贯彻始终。左秉隆出任新加坡领事期间,顺利将当地华文教育和中国科举制度进行了实质上接轨,让马来亚华文教育体系得到进一步的完善,形成一个完整的教育系统,从而实现了华文教育体系跨国接轨的模式,这直接影响了马来西亚华文教育发展史的走向,也间接推动了海外华文教育的发展。

左秉隆的努力为当地华社带来了深远的影响,他任满离职时,当地华社的精神面貌已经有了很大的改变,无论是英文教育或中文教育的土生华人(Local Born Chinese)或侨居华人,都开始有了明确的文化认同。

根据学界前沿研究显示,目前越来越多学者已经将左秉隆出任新加坡领事喻为马新华人社会“再华化”(Re-sinolisation43)44之始,早期以1877年中国在新加坡设立领事馆为始的说法已渐渐被淘汰。《星报》和《叻报》先后刊登的《录会贤会吟两社诸生上前任领事馆左子兴方伯颂文》45和《恭上卸新嘉坡领事府左公秉隆屏叙》46,这两篇文章承载了当地华社真挚的感情,表达了对左秉隆的不舍之情,亦详述了左秉隆为推动当地华人文教事业所做出的努力。

会贤社的创立更是马华文学发展史上的重要转折点,左秉隆将中国文人结社的文气移植到马新文学界,树立起马华文学第一面鲜明的旗帜,促使当地文人结社传统的开启,形成马华文学最早的文学群体。会贤社即为作者投稿的平台,亦充当着阅读和品评作品的重要环节,作者、作品、读者和文学评论是一个健全的文学生态链条中不可或缺的一环,会贤社的创设为马华文学初步构建起一个良好的机制,也意味着马华文学已初步形成一个可以良性循环的文学生态圈,发展出马华文学生态圈的初始形态。

马华文学生态圈构建至今已有137年,流寓文人王会仪、童梅生等人创办的会吟社(1889年);黄遵宪创办的图南社(1892年);邱菽园创办的丽泽社(1896年,次年改名乐群文社)、道南文社(1900年);创设的文学社团更是不计其数,管震民、许晓山等人创办的槟榔吟社(1937年);游牧等人创办的海天社(1960年);冰谷、菊凡等人创办的棕榈社(1971年);温任平等人创办的天狼星诗社(1973年)等等,都是直接或间接受到这种文人结社的风气的影响,左秉隆创办的会贤社,开启了文人结社传统,建构了一个有序的运作机制,为马华文学的稳定发展奠定了重要的基础。

①29 陈育崧:《中国派遣第一领事左秉隆先生驻新政绩》,初版收录于《南洋学报》(第十五卷第一辑),新加坡:南洋学会编印1958年版,第19页。本文参照版本为《中国期刊汇编——第43种:南洋学报》(第8册),台北:成文出版有限公司1985年版,第3003页。

② 有兴趣翻阅者可以通过以下链接查阅:http://www.lib.nus.edu.sg/lebao/1890/LP002487.pdf

③2130 [澳]颜清湟:《新马华人社会史》,中国华侨出版公司1991年版,第279页,第280页,第266页。

④⑤ [英]康斯坦丝·玛丽·藤布尔(Turnbull Constance Mary),欧阳敏译:《新加坡史》,东方出版中心2013年版,第143页。

⑥ 据笔者推断,此文应为当时《叻报》主笔叶季允(1859-1921年)所撰写。

⑦ 《萃英集试》,《叻报》,1889年1月17日,第2页。

⑧ 原文为“新架坡”此处修订为“新加坡”。

⑨ 林文庆,邱菽园:《创设新加坡华人大学堂募捐册序——学堂大概章程附》,原文刊登于澳门《知新报》(第72册),1898年11月24日,《知新报(缩印本)》(二),澳门基金会,上海社会科学院出版社联合出版1996年版,第999页。

⑩ 凤裕义学创立于1885年,福建永春的李清渊(1841-1911年)创办。

11 培兰书室创立于1886年,颜永成(1844-1899年)创办的义学,教授中英文,1893年改名华英义学。

12 毓兰书室创立于1889年,陈金钟(1829-1892年)、陈若锦(1857-1917年)等在保赤宫内创设,后改称保赤学校,1962年停办。

13 乐英书室创立于1889年,小坡华侨会创办。

14 章苑生学校(Cheang Wan Seng School,即养正书屋)创立于1889年,是章芳琳,字苑生(1825-1893年)在新加坡直落亚逸街创办的学校,章芳琳是新加坡漳州长泰籍商人,教授中英文。亦有说创设于1875年,此处采纳郑良树《马来西亚华文教育发展史(第一分册)》的说法。

15 进修义学创立于1889年,广肇商人创办,又称广肇义学。

16 方言社群,如福建帮、广东帮、潮州帮等等。

17 1970 Census Report, Vol.I, p.248. Saw Swee-Hock, Singapore Population in Transition. University of Pennsylvania Press, 1970, p.57.

18 “Minutes of the Colonial Office”, C.O.91/142, April 27, 1877, 转引自,林孝胜:《清朝驻星领事与海峡殖民地政府间的纠纷(1877-94)》,收录于柯木林,吴振强编:《新加坡华族史论集》,南洋大学毕业生协会1972年版,第17页。

19 “曾纪泽致格兰威尔伯爵,1880年5月4日”,载《外交部檔案》17/844号,第48a-48b页。转引自[澳]颜清湟:《新马华人社会史》,中国华侨出版公司1991年版,第268页。

2042 左秉隆曾在《新加坡左领事噶罗巴设领禀》中叙述过他对设置领事馆的看法,他认为设置领事馆为当地华人提供外交保护是清朝政府道义上的责任,同时也有助于当地华人保持中国文化的认同。左秉隆:《新加坡左领事噶罗巴设领禀》,光绪8年9月16日(1882年10月27日),载刘锡鸿编:《驻德使馆档案钞》,台北:台湾学生书局1966年版,第273-282页。

22 郑良树:《马来西亚华文教育发展史(第一分册)》,马来西亚华校教师总会1998年版,第13页。

23 参加科举考试的县试需要报考人填写亲供、互结和具结。由于“禁海令”的影响,海外华人回国赴考还需要领事的推荐信才能参加县试。

24 院试(即童生试),由各省学政主持的地方科举考试,分为县试、府试和院试三个阶段,院试合格后可取得生员(秀才)资格。

25 据新加坡历史学者柯木林在《福建薛氏:闽帮开山鼻祖薛佛记》所述:“新加坡才子吴锡卿,一作吴席卿,可能是吴达文,此君在左秉隆领事主持的会贤社月课的得奖名录中,得奖次数最多,在36次月课中,有24次名列榜上。”

26 《叻报》,1889年4月19日,第5页。

27 马来西亚华校董事联合会总会(简称“董总”)成立于1954年8月22日,由马来西亚各州华校董事联合会或董教联合会组成。

28 马来西亚华校教师会总会(简称“教总”)成立于1951年12月25日,由马来西亚全国各地区华校教师公会及州级华校教师会联合会组成的联合体。

31 乡试,考中即为举人,俗称孝廉,得到参加会试的资格。会试,考中即为贡士,得到参加殿试的资格。殿试,第一名为状元,第二名为榜眼,第三名为探花。

32 缺失的1888年“正月課题”和1889年“四月课题”在下文统计中不予计入。

33 图表根据1887年8月至1891年7月《叻报》和1890年2月至1891年7月《星报》所刊登的会贤社课题进行分类统计,缺失1888年“正月课题”和1889年“四月课题”两期,在统计文题与诗题的类别时不予计入。

34 截取自《论语·里仁》:不远游,游必有方。

35 “温”应作“愠”,图表按原刊展示,不予修订。

36 “逐”应作“遁”,图表按原刊展示,不予修订。

37 截取自《论语·阳货》:君子学道则爱人,小人学道则易使。这一题曾出在1888年“会贤社二月课题”。

38 图表根据1887年8月至1891年7月《叻报》和1890年2月至1891年7月《星报》所刊登的会贤社课题进行摘录整理。

39 左秉隆:《勤勉堂诗钞》,新加坡:南洋历史研究会1959年版,第243页。

40 《读总领事黄大人〈图南社序〉系之以说》,《星报》,1892年1月6日,第1页。

41 刘圣宜、宋德华:《岭南近代对外文化交流史》,广东人民出版社2009年版,第481页。

43 一译为Re-sinicization。

44 柯木林:《左秉隆领事与新华社会》,收录于柯木林,林孝胜合著:《新华历史与人物研究》,新加坡:南洋学会1986年版,第120页。

45 《录会贤会吟两社诸生上前任领事馆左子兴方伯颂文》,《星报》,1891年11月10日,第1页。

46 《恭上卸新嘉坡领事府左公秉隆屏叙》,《叻报》,1891年11月13,第1页。

(责任编辑:黄洁玲)

Tso Ping Lungs Measures in Education in Chinese and

the Beginning of Chinese Malaysian Literature

Loh SayChung

Abstract: As early as Tso Ping Lung was a consul in Singapore in 1881, the Chinese-language educational system in Malaya

began having close ties with that of China. When he was the consul (1881-1891) in Singapore, he had made an important contribution to the Chinese-language education in Malaya and the measures he had adopted created a subversive impact on the advancement of Chinese-language education overseas, with a far-reaching influence on it, too. Although scholars in the past was positive about Tso's contribution, defining it as the promotion and establishment of free private schools, they ignored his real influence on Chinese-language education in Malaya and overseas. Combining the original literature and based on the previous studies, this article considers Tso's important contribution as the one to Chinese-language education in Malaya and to the development of Chinese-language literature there. In the former, he made it possible for China to officially rectify Chinese-

language education in Malaya, for Malaya to perfect the native system by integrating with the imperial examination in China and to unite the local hub of Chinese-language education. In the latter, with Huixian Society founded by Tso, he began the tradition of literary associations for the local Chinese-language literature, constructing a systematic operating system and developing the initial form of Chinese Malayan literary ecosphere.

Keywords: Malaya, Chinese-language education, Chinese-language literature, Tso Ping Lung, Huixian Society