摘 要:马来西亚中生代作家李忆莙的长篇小说《遗梦之北》致力于深掘马来西亚不同世代的女性心理、情感、道德和价值意涵,从而探索她们对国家和民族的情感认同。女性写作被视为与文学史对话的其一视窗。就当前的马华文学而言,不少女性作家把握了底层人民的细微心理和生活细节,从而延续她们对家族、族群和国家的深层思考。此研究主要通探勘女性生命史和国族建构之间的内在联系,进而对小说家在后记中提及的“文化马来西亚”作出进一步分析。

关键词:南洋;女性;国族;李忆莙;《遗梦之北》

中图分类号:I106文献标识码:A文章编号:1006-0677(2023)3-0016-08

前言

近年来,不少马华女作家投入生产长篇巨制的小说,为马华文坛种下硕果,取得了耀眼的成绩。这些女作家多有尝试从自身或身边的日常、乡土、民俗、家庭、家族和个人命运着手,带着女性作家独有的敏锐和细腻的人生阅历,借助她们对个人小历史/阴性写作的观察和视角,以此审视社会变迁、社会心理、民族国家等重大命题。黎紫书、戴小华和李忆莙都是目下这一行列的佼佼者。

李忆莙(1952-)于1990年代起已致力于中长篇小说的生产,至今有三本长篇,即《春秋流转》(1996年)、《镜花三段》(1999年)和《遗梦之北》(2012年)。《遗梦之北》更是于2012年被香港《亚洲周刊》评为“2012年十大小说”,2015年又入选台湾《文讯》“亚洲小说100强”,于国内外享誉盛名。此小说凸显了作家四十年来写作历程最为纯熟和深刻的叙事技巧,通过挖掘不同世代的女性心理、情感、道德和价值意涵,深入马来西亚移民一代到新一代女性的生命轨迹和情感流动,成为了作家个人写作路上的里程碑。

女性写作历来被视为与文学史对话的视窗之一。就当前的马华文学而言,不少女性作家把握了底层人民的细微心理和生活细节,从而延续她们对家族、族群和国家的深层思考。对于马来西亚这样一个多元文化的移民社会,华人的集体命运、历史记忆和身份认同,一再被重新归位、诠释和解读,此时此刻,我们不禁想问:在文化、社会和政治变局之中,当代马华女性作家该如何再一次构建历史和国族论述?

《遗梦之北》这部长篇小说借助两个家族的盛衰史,从中触碰了三代女性复杂和敏感的心理,对她们的身世、记忆、情感和命运进行层层剖解,无疑是一次对女性内在灵魂的严峻拷问。换言之,这是女性对自身生命史的筑建。在小说指向个体生命大于国家民族的同时,她们何尝不也是以个人生命史去想象、重构自己和国家民族之间的知命与立命?相对而言,又何尝不是整体的历史政治、文化积淀和社会变迁去让这些女性完成了她们的生命史?这两者显然是互为牵制的结果。本文尝试从李忆莙《遗梦之北》切入以探勘女性生命史和国族建构之间的内在联系,进而对小说家在后记中提及“文化马来西亚”和国族重构之间再作思考。

一、宿命与立命之间的主体建构

国族是以民族为基础概念延伸和定位的。然而,对于马来西亚这个以多元民族和文化为前提的移民社会而言,人们对于“国族”的确立需要经过长时间的磨合与思考。马来西亚华人南来落户南洋,带着自身的历史、语言、文化、习俗、宗教信仰等,融入于本地社会,并与原生性民族或其他多个族群,共同构成一个国家(nation)。这也是许纪霖在《国族、民族与族群:不容被混淆的三个概念》一文提及,“nation不仅是自然的历史文化共同体,而且也具有了国家的内涵,是一个与人为的政治制度(state)相联系的政治法律共同体。一旦民族與国家结合,那么nationalism不仅是民族主义的,也是国族主义的,即与民族国家的主权意识发生了密切的关系,同时也有特定的民族文化意识。”②

由此见,早期马来西亚华人移民在努力保有自己的民族性之余,更需尝试以国家同构(尽管马来亚之前还是英国殖民地),甚至形成更大的共同体,特别是在现代民族国家的观念之下,国族的建构/重构显然是当务之急了。须知,国族不等于民族,但是,它又在民族单元之中重新被形塑。《遗梦之北》呈现出叶姓家族下南洋,躲避灾难,寻谋生计,落叶生根到繁衍后代这样一部耳熟能详的马来西亚华人移民史,彰显了早期华人于原乡与他乡之间的心理失衡。李忆莙于1952年代初出生在马来西亚槟城,应属第二代移民,对于祖辈飘洋过海的艰辛和苦闷,她是深深理解的。然而,小说家在同样一部南洋移民史上,何以一而再,再而三去打击、摧毁一代代人,尤其是对于无力还击的女性,似乎都给她们奏起了一曲命运悲歌。

若我们从一个女性生命史的角度来观视小说里三代女性命运的安排,她们的出生、成长、繁衍、婚姻至死亡的历史文化全过程,几乎难以摆脱宿命的枷锁,为小说铺垫了吊诡和悖谬的写作基调。宿命的含义,来自前世的生命或已注定的命运,是中国文化思想尤其佛教轮回因果观念的影响。哲人有云:“求之有道,得之有命”(《孟子·尽心上》)、“不知命,无以为君子也”(《论语·尧曰》)、“死生有命,富贵在天”(《论语·颜渊》)等,多少投射出宿命之说。佛教徒更是认为世人过去之世皆有生命,辗转轮回,故称宿命。《四十二章经》十三:“沙门问佛,以何因缘,得知宿命,会其至道?”①作为华人移民第二代,小说家深知她自己,甚至上下一代或许都难逃宿命的樊牢,这难不成是离散华人女性的命运安排?

三代女性的文化背景、出生和际遇皆有所不同。李忆莙藉着上一代人的集体记忆,对同代人的处境作出拷问和思索,更是对年轻一代的未来寄予期望。

小说甫下笔即把一代人的命运交给了一位女性、一个诅咒和一场宿命。金青稞承载了父亲金沙江所遭遇的诅咒,一生挥之不去。金沙江是来自云南的喇嘛,藏族里少数有“根器”天赋异禀的修道人,他甚至有着感应和预知未来的超能力。然而,他后来去还俗娶妻,又为了生计给人医病和占卜,甚至施法解咒,但他的神力却引来各门派之间的斗争,并招致诅咒。他唯一的女儿青稞亦无以幸免。逃命南洋,成了他们一家延续生活的唯一出路。小说家同时开启了第一代移民女性的宿命之旅,诚如青稞心里有数:“好歹命生成”,“女人的命运,是好是歹,一生下来就已经注定了的。”③金沙江认为,只有通过婚姻,或可让爱女免于灾祸。因此,青稞16岁时即由父母做主出嫁,婚后生活虽勉强幸福,但作为一个女性,似乎始终摆脱不了传统文化对她们的压迫。

金青稞这位南来的传统女性,她的生命职责实跟许多马来西亚南来华人女性的命运极为相似。半生劳碌,勤俭持家,养儿育女,唯独小说家给这位逃命南来的移居者,多赋予一层与宿命抗衡的关卡。她虽然度过下半生,但生命的诅咒没有放过她,甚至遗传至下一代,更叫人不解的是,一切厄运传女不传男,她的女儿怀云难逃一劫。再后来,叶家直系血缘的水灵同样拥有这种预知能力,又长期在祖母诵经拜佛的氛围下耳濡目染,最后皈依佛门。从第一代青稞到在地生活的一代,女性都必须跟命运搏斗。青稞、怀云和水灵可以说延续了宿命所带来的生命灾害,又在不得已的命运驱使下,祖孙二人被迫选择以宗教信仰慰藉余生。

从祖籍国到所居地,从移民到定居,百年来的历史变迁,其间经历过外来的殖民斗争和内部社会发展,马来西亚华人却仍在万难中自力更生。小说中最能代表这一女性群体当属叶家的三个媳妇,也是马来西亚华人第二代。原来都是逆来顺受活在男性霸权下的传统女性,在遇到了丈夫出轨之后,她们各有表态,各有立场。大媳妇龙月秋离开叶家经营小吃店,供养自己和孩子,二媳妇王丽娥与孩子搬回娘家居住,而三媳妇林奕凤则把孩子带回寄养在哥哥家,自己一人独自前往吉隆坡谋生。此外,原来三人之间各有心结的她们也决定放下成见,相互接纳,缔结姐妹情谊。这一代生于斯长于斯的女性,已经可以看出她们毅然摆脱传统价值观的束缚,追求自我主体。李忆莙借小说之笔表达了这一代女性的坚韧个性,“如果说叶家的男人都有在外面搞女人的这个共同点,那么,叶家媳妇的共同点就是一旦踏出了叶家的大门,就已下定决心再也不回头了。”④

然而,李忆莙则有意对新一代华人的身份和定位重新思考和判断。水晶和水灵即代表着马来西亚新一代华人,她们在建国以后出生,又因为马来西亚社会在战后产生巨变,其信仰和价值观也随之产生变化。水晶和水灵堂姐妹无疑在某个程度承袭了上一代人的传统包袱,与此同时,在地的成长经验却也形塑了她们的思维模式和情感认知,特别是对于个人身份和国族认同的构建,这一代人尝试自移居者的集体记忆中勾勒出自身的归属感。

叶氏第二和第三代的家族故事发生在1970年代前后,正是小说家李忆莙的少女时光,彼时马来西亚在政经文教各方面经历改革和变化,马来西亚新经济政策开始实施,部分非国语源流的学校接受改制,1969年的族群骚乱事件后族群意识高涨,高等教育也产生变化如固打制之实行、教学语言从英文改为马来文或双语教学等。诸等顾此失彼的国家政策冲击了马来西亚华人社会的思维,他们对自身的定位和权益作了颠覆性的思索。当这一代人落地生根以后,他们重新创造自身的在地经验和身份认同,从而构建其主体性。

这一代华人给我们展示了属于马来西亚华人特有的生活和文化印记。父母离异以后,水晶重复了祖辈辗转流离的“移居”经验。八岁的水晶首先被父亲送往姑姑家,然而当姑姑怀云的家庭经历翻天覆地的巨变之后,她再被送往大伯家,却又因大伯婚姻破裂,最后被送到新村里的大舅家。水晶这一段流离岁月,似乎寓意着马来西亚一代华人的命运。水晶变得敏感、忧愁,但也自强坚韧。表姐水灵的不告而别,所暗恋的表哥出国念书后,她愈发渴望寻找情感的认同和依托,“人不能主宰自己的命运,却能主宰想法,包括行动……”⑤,她也尝试从前辈口中去了解新村的历史,虽然说马来亚共产党(马共)对她而言仅是个“名词”,但这些历史背后所带来的种种生命印记,却深深印烙在这一代人心里。最后,不断四处辗转却选择回到母亲直系血缘庇护下生活的水晶,可否就意味着一次生命/文化母体的回归?

有论者将此小说第三代华人定义为“注定漂泊的流浪者”⑥,实则不然。马来西亚第三代华人多为战后,甚至是马来西亚独立后出生的新一代,他们已从祖辈漂泊的集体经验中走过来,并参与形塑一切在地经验。1969年的“新村”对水晶一代而言,充其量是个历史名词,但却不可否认,她是在历史的集体记忆和在地华人的文化思维中成长,“叶水晶来到这新村的时候,是一九六九年的六月底,尽管她没有目睹‘蛙战事件的整个过程,却在事后到现场去看了。对于凶兆、预兆之类的说法,水晶是无法理解的,可是却几乎不折不扣地掉进了这种思维模式里去,并在以后的岁月里受尽了折磨——灾祸的不断发生,使新村的单调生活恰如瘟疫一般蔓延。”⑦生于斯,长于斯的这一代,已然生成属于自己的在地文化,逐步自上一代人的原乡情怀走出来。她们早已经不再漂泊/流浪,身体是,心灵亦如是。

水灵和水晶经历了瘟疫一样的灾祸,但她们没有再逃避(逃难),反之选择了自己的人生信仰,勇于面对未来。水灵皈依佛门,参透生死,平静以对,找到了自己的人生目标和寄托,“对过去那些很黏附、很执着的事物都逐渐放下了”⑧;水晶亲历了连串的生死离别后,毅然选择回到母亲身边生活。当她从都门回到老家新村时,乡村的工业化和城市化,促使她重新审视自己的所居地——“水晶不由得想:新建中的光辉花园,那里之前是一大片的胶园和灌木丛,而在更久远的以前,在新村还未产生之前,那里又是怎样的呢?”⑨自小被灵媒莲花姑收养的阿兰,逃离不了厄运的魔掌,遭人加害惨死。莲花姑虽然是个懂得问米、扶乩、通灵的灵媒,却未能预测其养女的下场,只好让她穿上红衣裤入殓,沉冤昭雪。擅于通灵的莲花姑看来是爱莫能助,但却从既定的世俗文化中寻找心灵出路。小说展示了现今绝大多数马来西亚华人的民间信仰和文化积淀,她们努力从传统的生活形态中活出自己的样子。

《遗梦之北》聚焦在马来西亚新一代本土华人的定位和价值。从“遗梦”到“寻梦”,这是新一代华人的任务,也是华人主体性建构的必要途径。

二、抗颉与接纳之间的族群认同

一个社群的文化记忆是由个人不断创造的生命经验完成的。王明珂在《华夏边缘:历史记忆与族群认同》一书曾藉住巴斯(Fredrick Barth)的族群理论,從社会人类学的视角谈及“集体记忆”“族群本质”尤其是边缘群体的探索成果。他认为,边缘群体需要经常以“共同的祖源记忆”来进行族群凝聚,它同时是个不断建构的过程,不管是个人还是族群,都在藉着改变和创造新的“祖源记忆”来加入、接纳或脱离一个族群,进而造成族群边界变迁(认同变迁)⑩。马来西亚华人族群从华侨过渡到华人社会,对祖籍记忆的拆解、重构,又于多元社群中进行融合或抵御,以此达到自我和族群认同的目的。

祖源记忆是个人乃至族群挥之不去的记忆,亦是每个人生命史里不可或缺的元素。我们从《遗梦之北》三代女性的身上看到她们始终没办法摆脱叶家祖辈的梦魇,尽管她们企图对命运做出了最大的抗衡和摆脱。叶氏的家族史算是个被割裂的边缘族群,主要是作者以藏族的文化背景切入,跟马来西亚绝大多数来自中国南部沿海地区的一般华人移民有所不同,叶家从父亲扎西顿珠(后易名为金沙江)到女儿达娃拉姆(后易名为金青稞),一个藏族家庭,信仰着藏传佛教,为了躲避仇家杀害,逃亡南洋,改名换姓。这是对“祖源记忆”的首次更变。到了生长于斯的第二代,也是拥有直系血缘关系的叶家大女儿怀云,被迫选择用自己的方式去挣脱命运的镣铐。怀云继承了母亲拥有预测不幸事件发生的能力,因此面对丈夫意外身亡发疯崩溃,最终在精神病院死去,这是叶氏家族“祖源记忆”的再次瓦解。最后到了已可以融入本土华人社会第三代的水灵和水晶,仍需要极大力气去摆脱家族宿命。水灵受祖母熏陶,又继承了这种预测能力最后选择皈依佛门;水晶则因父母离异后寄人篱下,长期沉浸在孤独与哀伤之中,最后才搬到吉隆坡回到母亲怀抱。这一次的回归展示了一次对生命母体的再次拥抱,也是对祖源母体的返回。

对于已经选择在这片土地上立命的一代人,母体的回归又意味着什么呢?纵观《遗梦之北》这一些活生生从南洋过渡到本土认同的女性群体,无一不是历经过一番生命浩荡。李忆莙肩负着马来西亚华人独有的文化包袱和小说家敏锐的嗅觉,企图或还原或勾勒出祖辈记忆里最深层的历史痕迹。她所设置的小说场域从云南省中旬县——中缅边境——泰国,最后落足马来西亚北部边陲小镇,其中还有我国华人熟知的“北马”城镇——巴当勿杀(Padang Besar)、双溪大年(Sungai Petani)和居林(Kulim),在这些据点上连接出一条华人飘洋过海的长征路线图。1927年这户藏族人亡命天涯,移民第一代女性金青稞不是没有尝试改造她的命运,经由父亲安排,认为“婚姻是人生的转机”,甚至“可以将青稞宿命的灾祸驱除掉”,于是将16岁的她嫁予本地生意人。

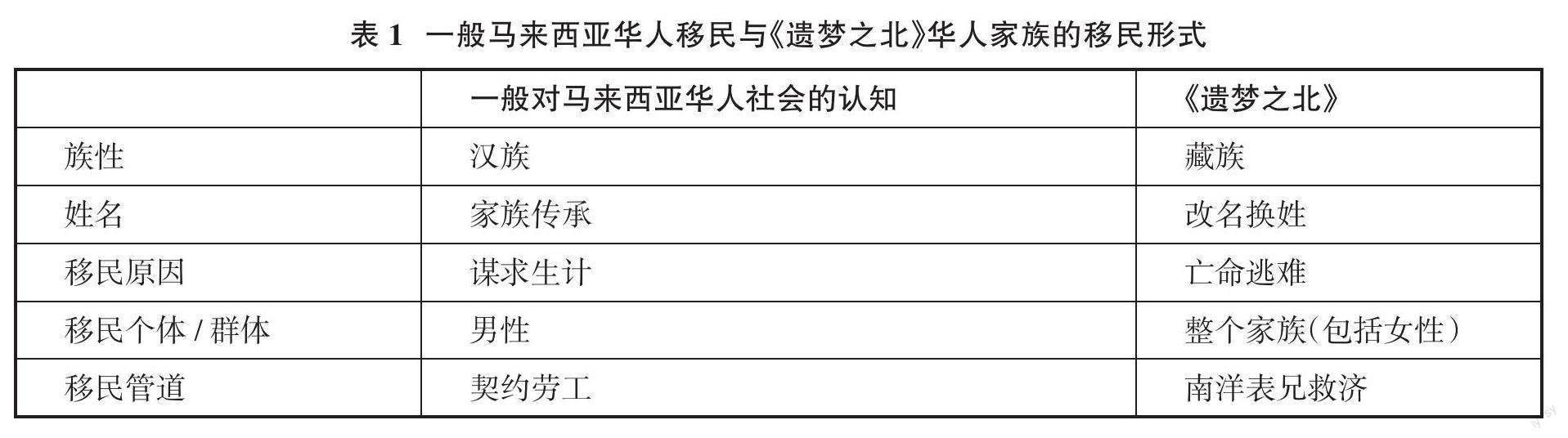

历史上,藏族移居海外多数到印度、尼泊尔和不丹,但经过小说家的妙笔匠心,重新创造出一个新环境、新社群、新生态,于南洋这一块土地上进行一次藏汉文化的交汇与融合。《遗梦之北》有别于一般马来西亚华文小说,尝试颠覆了读者对马来西亚华人历史背景的认知,小说家利用少数民族的信仰、宗教和风俗进行流散叙事,对民族本位重新审视,寻找自我。下表归纳出《遗梦之北》在其小说背景上对马来西亚华人移民史的“再创造”:

第一代移民青稞身上承续了预测凶事的神秘“超能力”,使她深感无力和惶恐。她仅11岁的小女在她父母死后隔年发疯投水自尽,青稞表现得出奇平静,只因她对整起事件早有预见,也正如她11岁那年奔命南洋,“她对命运无话可说,对惩罚无能为力”11。如上表所示,小说家对她笔下的南洋华裔作了别于一般的安排,特别是家族中的女性务必承担起整个家族的信仰和命运,提供了从边缘(女性)视角去观视族群的流动与其认同变迁。

叶家三媳妇皆难逃离婚的厄运,在以“夫权”为中心的传统家庭底下,她们基本上都失去了发言权。大媳妇龙月秋对于丈夫出轨选择哑忍,“女人嘛,有饭就吃,男人的事不要管,免得烦”12,二媳妇王丽娥得知丈夫搭上戏班子后毅然离家,“我何必跟这种女人去争?这样的男人,她要,我就送给她好了”13,三媳妇林奕凤的名句则是“叶家的男人薄情寡义是天生的”14,发现丈夫与自己的好友有染后闹得鸡犬不宁,使得女儿水晶自小就活在痛苦和愁绪当中。从这些女性被抛弃的个人经历来看,我们可以掌握到的一点是,她们并不轻易向命运低头,反而断然主宰自己不可逆转的人生。月秋离开叶家后经营小吃店,自供自给照顾儿女。丽娥从不妥协孩子的抚养权,而奕凤却选择北下都门谋生,最后女儿水晶也决定投奔于她。

三位媳妇原来是叶家第二代土生华人男性背后的支柱,她们这一群体带着祖辈记忆去经历这国家在政治、经济、环境、资源等各方面的变化和转型,特别是战后这几十年的光景对定居海外的华人而言,实则是一场身份与环境大博弈的过程。叶家三公子分别管理祖辈留下的丰厚基业——橡胶园、米较厂和米铺,凸显了拓荒一代的开山功绩,然而外在(市道萧条等)与内在(兄弟不再团结)因素导致他们最后分家、没落,应验了“富不过三代”的魔咒。落地生根的第一代,他们需与西方殖民抗衡、面对资本主义的冲击,再经历世界转向工业化、现代化和城市化的进程。这一环环的发展趋势和特征,对于一个长期在各方面需要自供自给的移民华人族群而言,他们必然是在抗颉之中建构族群认同或自我认同。

诚如以上所述,这一代女性实则用尽其力来挣脱命运的玩弄。小说所铺垫的宿命论成了我们解释她们生存/求存的依据。那一串由父亲遗留给青稞的紫檀木佛珠,世世代代,传女不传男,影射了移民者和逃难者繁衍不断的生命力,“这祖传之物跟了她,不就意味着她必须承擔她们家族的一切责任,循父亲的足迹走下去吗?”15“她觉得紫檀木佛珠被赋予了某种生命意义和意志力,延续了亲情,是一件凝聚着能量和灵感的法器”16,对于肩负着传承香火天职的女性而言,她们别无选择,佛珠后来到了女儿怀云手中,最后再传给第三代的水灵,是否也意味了代代相传、生生不息的民族生命力?作者将其民族意识的觉醒交付女性手中,现实中,她们需要付出无比巨大的气力与大环境抗衡。青稞、怀云和水灵,无时无刻不笼罩在恐惧的梦境之中,比如怀云自小就做着同样一个梦,梦中模糊不清的脸,浓浓的檀香气味,延续好几个月的同一个梦,小说写来布满诡异,加强了叙事效果。

《遗梦之北》看出了作者的野心,李忆莙尝试带出华人百年移民落地生根的认同转向,对祖源记忆的传承或创新,重新思考华人族群的生存难题和定位。小说在“梦境”和“现实”中交错,诚如葛兆光在《中国思想史》对历史记忆的解释:“当下的处境好像是一种‘触媒(accelerant),它会唤醒一部分历史记忆,也一定会压抑一部分历史记忆,在唤醒与压抑里,古代知识、思想与信仰世界,就在选择的历史回忆中,成为新知识和新思想的资源,而在重新发掘和诠释中,知识、思想与信仰世界在传续和变化。”17飘洋过海到落地生根的华人族群,随着大环境创造了无数的可能,包括族群认同也随着重新发掘得到再诠释,再定位。难能可贵的是,作者将此重担转移到女性身上,向来处在边缘群体的她们向自己的族群呐喊和寻求精神援助的时候,产生了震撼而强大力量,无非也是族群认同建构的重要过程。

三、预言与实现:“文化马来西亚”的重塑

《遗梦之北》无疑是想把重心放在马来西亚新生代华人的身上。小说对新一代青年——水晶和水灵倾注了大量笔墨,于这两位“她者”的视角和心绪上反复琢磨,力图重塑她们这一代对国家和民族别于祖辈的责任与定位。早期南迁的青稞对祖籍国/原乡仍有抹不掉的情感记忆,第二代华人经历过殖民经验以后,她们逐渐走出原乡的追寻,试图立足在自己的生长之地,但这一群女性又牵制于父权文化的制压而一度丧失自我,是以,作家对根植于马来西亚这片土地上的新一代充满期许,她们如何在祖辈的基础上重构对国族的想象和认同?

马来西亚本土华人的成长经验是在多元族群的文化情境里养成的,就水灵和水晶的肤色来说,已是南方人的“黑而甜美“,即小说里说道:“天生的Hitammanis”,或可能“混种”18,早已不是纯净的“中国人”了。作为华人移民后代,经历过命运的各种考验与安排,她们已掌握一套生存哲学。先辈不可逆转的宿命,实则为这一代生于斯、长于斯的华人提供一个新的突破口。作者借水晶之口传达林老太的预言:“我们这一代会有人疯掉,而且是女的。”19这些预言对一代又一代人而言,魔咒一般,若要生存,必须刻苦。我们看到第三代女性水晶和水灵,她们虽然不像叶家三媳妇需要用力摆脱传统婚姻的枷锁,但生活给她们的考验并不少。水晶因父母离异,自小就过着寄人篱下的日子,她变得敏感、压抑,但最后也明白到“这世界,除了自己,谁都不能依靠……”20这好比在马来西亚这个多元族群的政治大环境下,华人必须掌握一套自强自立的生存法则。又例如水灵,她理解到自己的家族宿命,毅然放弃一段姻缘,选择出家。我们或以为水灵遁世逃离,但她对生命反思所保持的坚韧态度,何尝不也跟水晶同出一辙?

《遗梦之北》铺展出马来西亚三代华人自上个世纪20年代到70年代的历史进程,其中从二战前后到日据时期、从殖民到独立、从马来亚到马来西亚、从华侨到公民等等的时代印记,成为马来西亚华人百年来文化积淀的历史元素。马共、新村、紧急法令、“五一三种族冲突”等政治语境,无一不是刺激和推进了华人的本土经验,给予他们在身份和文化认同上有所依据。小说里不论是哪个时代的女性,她们在经历生死爱恨的同时,皆进一步碰触以上这些历史政治的重大课题。二三十年代南来的青稞,殖民时期的第二代,再到国家独立后的第三代,逐步构建出一定程度的国族认同。从飘洋过海到落地生根,从华侨到华人,马来西亚华人保留了原有的中华文化传统,但又在所居地的历史变迁过程中,为当地民族所影响,其语言、文化、信仰和价值观等也因此产生变异和融合,成为李忆莙说的“文化马来西亚”。

当华人在马来西亚这块土地上承传、形塑他们的文化和记忆的时候,自然建构出属于该族群本身的思维模式和意识形态,加上他们与多元文化群体之间的长期互动,随之衍生新兴一代的国族想象。究其实,新兴一代的大马华人思维方式当如何?

一个民族的生存方式和其文化认同,实际上深受所居地发展积淀的影响。李忆莙执意探索的“文化马来西亚”无疑是“时代的变迁”和“历史的更替”下内蕴而成,也同时“符合世俗社会的需求”21的这几代华人在马来西亚成长和生活,因袭、积累和创造出自己的民俗信仰。除了移民先辈的宿命传说,他们奉行了一定的信仰礼俗和民间禁忌。端看《遗梦之北》对华人社会民间日常的绘图,不失为本土华人熟悉不过的场景。咸水草裹粽子、观音庙求签、村尾的大伯公庙、神坛扶乩、济公坛坛主、大伯公庙的福德正神、设坛替人问米的莲花姑、“伯公诞”轮值炉主、酬神戏、神诞食摊的本地小食如煨鱿鱼、罗喳、炸虾兵、炒粿条、各种各样的凉糕、芒果酸、豆蔻、煎蕊刨冰、冰棒、柠檬霜淇淋、“那霜淇淋小贩的脚车后面架上置着一个方形铁皮桶”里各色榴莲、红豆、斑兰香草叶霜淇淋,还有捏面人小玩意,酬神的粤剧、潮剧戏团,福建歌仔戏;买万字“下注不完的心水字”、“字花”、神灵前掷筊杯问前程……此等生活习俗,有承袭自中国民间信仰,也有顺应本土社会环境,易言之,这一代移民的后裔,早已尝试创造和实现当属他们的人文景观。诚如作者所言,这样的人文景观,趋近马来西亚华人社会的“世俗文化”,也是他们的生活方式。22

青稞从不时追忆原乡的愁绪中走出来,曾在殖民下成长的龙月秋、林奕凤,她们已随之融入马来西亚社会,冶炼出华人本身在地的文化传统。龙月秋每年包粽子,阿兰祈求大伯公保佑安翔考试过关,小镇上的“盂兰胜会”和酬神戏等等民俗文化,皆是马来西亚华人社会熟悉不过的生活风貌。她们生长于马来西亚,对华族文化,皆产生强烈的归属感,到了她们的下一代,也绝大数是国家独立后出生的一代,她们虽然沿袭了父辈的生活习俗和文化思维,却也不盲从、流俗,反而更为务实地思考自身的文化属性。例如水晶对莲花姑近乎巫术的思维行径,为阿兰穿上红衣入殓让她去复仇,加剧了水晶对神佛的抗拒;自小受到祖母熏陶摆脱不了家族宿命观的水灵,选择参佛和出家,激发和唤醒了她积极寻找生命出口的内驱力,可以说比外婆和母亲来得积极主动掌握自己的命运。换言之,较之于长期周旋于父权文化底下的第二代女性,这一代人更为自主争取她们在这片土地上“活着”的权益与尊严。

然而,马来西亚华人走到这一步,首先必须尝试放下沉重的文化包袱,这也是作者对“文化马来西亚”的期许。水晶知道水灵出家后,起先怨念不断,对于叶家的厄运,她老是被大人的“罪有應得”论左右,郁闷连连。一个仅十来岁的小孩被迫背负“祖辈罪孽”、“诅咒所致”、“坊间传闻”的心理包袱时,她当如何演练自己的生命进行曲?当那一串檀木佛珠交到水晶手中,到底是历史记忆还是宿命定律的沿续?水晶终于有所领悟——“这佛珠的整体意义都在于传承,它从祖母到姑姑,再到水灵以及自己和几代女性就恍若是打下了烙印。而佛珠,还是这串佛珠,它没有变,也不会变,变的只是那些抚摸过它的人……”23

原来生长在马来西亚北部居林小镇的水晶,对于自己的成长地,无限牵挂。这个曾经承载华人集体记忆的新村已沦为历史代名词,城市化和工业化转型,花园住宅区积极开发,成为主要的社区景观。作者对生长于斯的华人子弟赋予了重任和寄望。水晶和她同一代人再艰苦,也必须努力走出历史阴霾。从家族,民族,再到国家,他们重构了马来西亚华人的国族想象和认同。遭受各种心理压迫的水晶,久久不见敞开心扉。五年后再回到新村,她对水灵的出家仍无法释怀。然而,人生际遇不见得顺遂的陈佛然,却比她积极乐观,参与了家乡的屋业发展,重建当年两个兄长涉及死亡车祸的大马路。这一代青年随着历史际遇,不管愿意与否,必须调整脚步,重塑未来。陈佛然说道:“所谓的‘命运,是可以改变的。未来掌握在我们的手中,掌握在我们的心眼中。那就是以一颗平常而仁慈的心发掘智慧和获得喜悦,并且坚决绝拒依循大部分人的那种思维方式,即把单纯的观念当做是无法改变的宿命。”24这番话何不是小说家李忆莙对马来西亚一代华人的寄望?走到最后,水晶放下心中纠结,回到母亲身边一起生活,又如她心中永远忘怀不了童年时住过的新村,从原先的顽固抗颉到慈悲接纳,她对自己的成长地倾注了更多的理解。

《遗梦之北》之所以将小说叙事聚焦于上个世纪70年代的马来西亚发展史,也因为其社会在这期间经历了政治和经济的巨大变革。1969年的“五一三事件”以后,种族之间的关系变得紧张,激进派的马来精英领袖们认为冲突的根源来自马来民族的贫困,政府因此于1971年颁布新经济政策,华人经济利益大受影响。同年,政府再颁布“国家文化政策”,文化和教育趋向单元化发展,华人的母语教育受到一定宰制。这一代华人必须与政治大环境相抗衡,同时必须付出更多心力去建构自己的身份和位置。陈佛然和水晶对居住地的效忠和认同是毋庸置疑的。当水晶眼前所见的橡胶林和灌木丛被兴建的钢骨水泥住宅所取代时,她的唏嘘与感概,无不是源于对这片土地的爱护与认同。

对于国家民族之建设,一代人有一代人的使命与担当。马来西亚本土华人从来就肩负沉重的文化包袱,他们在这个多元族群国家里亦步亦趋建立归属和认同感。许纪霖在《作为国族的中华民族何时形成》曾说过:

國族的产生不仅取决于一个国家内部拥有共享的族群记忆、历史、语言和文化,更重要的是,近代国家所创造的统一的民族市场、独立的国家主权以及共同的法律政治体系。对于单一民族的国家(比如法国、日本)来说,国族意识的形成并不困难,只需从原生性的民族认同转化为近代的国族主义(nationalism)即可,但对一个多民族、多族群的近代国家(比如美国、中国)来说,要在不同的民族和族群之间融合为一个共享的国族认同,则是一个相当困难和长期的历史过程。25

《遗梦之北》分别呈现了三代人对家国的信仰和情感,可以说是她们在这片土地上长期奋斗的历史长征。然而,不同的时代经历,其情感认同也有所差异。当水晶看着祖辈辛勤耕耘过的橡胶林被水泥机铲平的这一刻,不由得想起“在新村还未产生之前,那里又是怎样的呢?”26

显然,水晶对新村的历史充满各种好奇,但时过境迁,新村或马共对她而言都是历史符号,即使再提起,她也“听得并不专注”,“只觉得陌生、茫然,无法捕捉那些人与事”,“无法进入那个过去了的年代”27。小说进入尾声,作者再为水晶提供了一道生命出口。当邓清良告知,她母亲是何等“勇于发言”,“思想进步”,甚至差点就走入森林加入马共,水晶顿感震惊。她心中那个被父亲离弃“娴静文弱”的母亲,原来也曾为了自己的家国民族,尝试改变当年“多么艰苦而无助”28的生活。作者藉水晶的视角,看着这个曾经痛失儿子的邓清良如今也“不觉牵绊”,“他是走得安心,了无挂念”29,我们即可以断然地确定,水晶已决意放下那些心理包袱,毅然在这片土地上前行。换言之,生长于独立后的华人新生代,对于马来西亚这个邦国,他们的认同感是强烈而坚定的。

四、结语

对马来西亚华人而言,先辈飘洋过海到落地生根已为后人铺垫了一条不归路,既然无法归去,则不如安身立命。作为一位女性,其身世、命运和经历,都似乎要比男性来得更具考验和挑战。《遗梦之北》以朴实细腻的笔调,展示了一则家族下南洋定居的奋斗史,通过女性的坚韧、开拓了她们在这块土地上的栖身之所。不仅此也,又通过几代人的努力,她们形塑了马来西亚华人独有的生命特质。百年沧桑,前辈先贤在南洋实现了他们的家园梦,同时重新诠释他们对马来西亚这个国家和族群的情感认同。随着这块土地上的历史进程和社会变迁,小说中几代女性的生命经历,足以展示她们已致力创造和勾画出属于自己的“南洋特殊性”。诚如小说家的思考——“中华文化被移植到大马,它的‘南洋特殊性是怎样形成的呢?随着时代的变迁,历史的更替,发生了怎样的变裂而形成今日大马华人的思维方式?”30这无疑是马来西亚华人自我反刍的重大命题,过去、现在和未来,都是。

① 许纪霖:《国族、民族与族群:作为国族的中华民族如何可能》,《西北民族研究》2017年第4期。

② 李炳南:《佛说四十二章经表注讲义》,台中:青莲出版社1995年版,第69页。

③④⑤⑦⑧⑨11121314151618192023242627282930 李忆莙:《遗梦之北》,台北:酿出版2013年版,第21页,第92页,第297页,第131页,第264页,第324页,第28页,第50页,第86页,第71页,第31页,第27页,第119页,第252页,第300页,第316页,第253页,第323页,第326页,第325页,第326页,第328页。

⑥ 田卓艳:《李忆莙〈遗梦之北〉中华人的边缘处境及身份认同》,华中师范大学硕士学位论文,2018年,第35页。

⑩ 王明珂:《华夏边缘:历史记忆与族群认同》,台北:允晨实业股份有限公司1997年版,第256页。

17 葛兆光:《思想史的写法—中国思想史导论》,复旦大学出版社2004年版,第97页。

2122 李忆莙:《跋:关于〈遗梦之北〉的写作》,收入李忆莙:《遗梦之北》,台北:酿出版2013年版,第328页。

25 许纪霖:《作为国族的中华民族何时形成》,《文史哲》2013年第3期。

(责任编辑:黄洁玲)

Reconstruction of the Nation-state as Built in the Life History

of Women in the South Seas: An Analytical Discussion

of a Novel, North of the Remaining Dream by Li Yiju

Wu Yanling

Abstract: North of the Remaining Dream, a novel by Li Yiju, one of those born in Malaysia in the Zhongshengdai generation, covering the period of the 1970s, 1980s and 1990s, is devoted to the excavation of psychological, emotional, ethical and values meaning of women of different generations in Malaysia, thus exploring their emotional identification of nation and state. In general, womens writing is viewed as a window on their dialogue with the history of literature and, in relation to current Chinese Malaysian literature, as quite a few women writers have mastered the finest psychology and living detail of the people living at the lowest rung of the social ladder, they are able to continue their deep-level thinking over the family, ethnicity and nation. This article is mainly an exploration of the interior connections between the constructions of the history of womens life and of nation-state for the purpose of further analysing the Cultural Malaysia as mentioned in the postscript by the writer.

Keywords: The South Seas, women, nation-state, Li Yiju, North of the Remaining Dream