摘 要:在张爱玲的作品中,随处可见异域元素与本国元素的并置,尤以1942年至1945年间的创作高峰时期为盛。她身处天津租界、上海租界和英属香港殖民地等华洋混杂交错的地域中,亲历中西旧新文化糅杂异变的时代,创造出大量异国男女的婚恋故事和生活片段来忠实描摹殖民地人物的生存形势,反映时代特点,同时也建构出一种异象纷呈的现代都市文明生态。在塑造异域形象时,张爱玲没有营构出异族种族间的明显差异与对立,而是在对照调和中塑造出超越民族隔膜的异域群像,着眼于中西文化的整体性和普遍人类的通约性。研究张爱玲塑造异域形象时表现出的同质化现象,并在多重维度上解构同质化的成因和方式,以此为视点揭示她独特的人文观念,挖掘其作品更为丰富的文学价值和社会价值。

关键词:张爱玲;异域形象;同质化

中图分类号:I206 ?文献标识码:A ?文章编号:1006-0677(2023)2-0043-08

作者单位:刘真,上海交通大学人文学院;万燕,同济大学人文学院。

张爱玲1920年出生在上海公共租界,2岁(1922年)到8岁(1928年)在天津英租界度过了幼年生活。1939年至1942年,她因求学在香港生活了三年,鸦片战争后,香港被分批割让,成为英属殖民地,二战期间世界格局的混乱致使大量异国人奔赴香港。从香港回沪后,她在上海历经了创作高峰时期(20世纪40年代)。彼时,大量外商外资涌入上海租界①,上海成为西洋文明与中国文明碰撞交杂的场域,被称作“东方的巴黎/纽约”②,是“整个亚洲最繁华的国际化的大都会”③。

天津和上海浮华魅影的租界文化,与香港华洋共处的地域环境,为张爱玲的创作提供了合宜的氛围。她以现代都市社会生活为题材,以与本土和异域人士的交往为实际经验,创作了《沉香屑 第一炉香》(1943年5月)、《沉香屑 第二炉香》(1943年6月)、《茉莉香片》(1943年7月)、《倾城之恋》(1943年9月)、《金锁记》(1943年11月)、《连环套》(1944年1月)、《年轻的时候》(1944年2月)、《花凋》(1944年3月)、《红玫瑰与白玫瑰》(1944年5月)、《殷宝滟送花楼会》(1944年11月)、《桂花蒸阿小悲秋》(1944年12月)、《创世纪》(1945年3月)、《同学少年都不贱》(遗作,2003年4月)等多部含有异域文化与形象的小说。这些小说多以异国之恋为故事主线,描摹了本土与异族双方同时在场的现代都市生活。

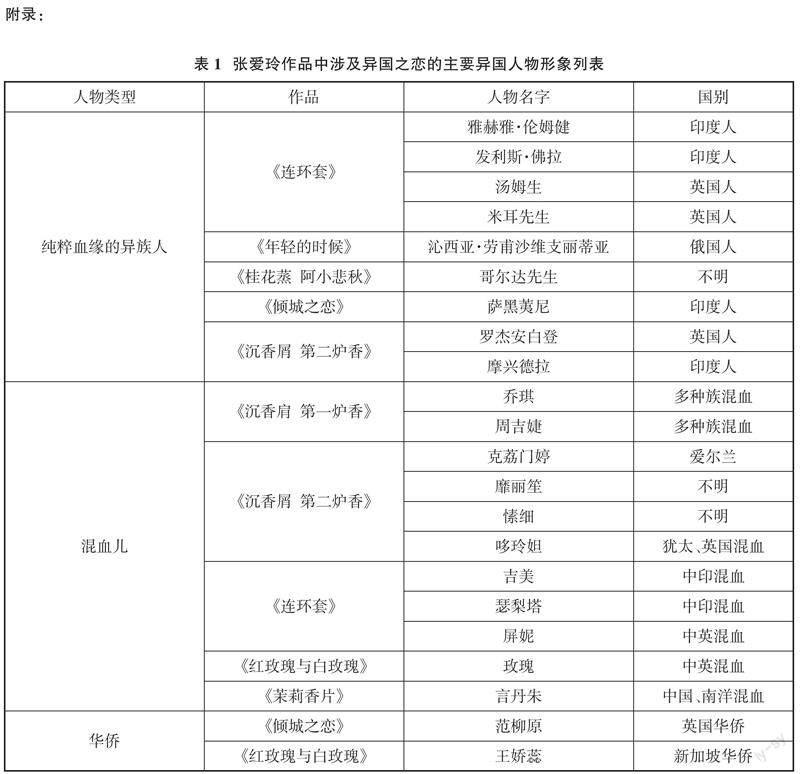

张爱玲小说中的异域形象非常丰富,在界定时,不应把目光局限在只有“纯粹血缘”的异族人身上。经过整理,张爱玲笔下的异域形象主要划分为三种类别,他们分别是:有纯粹血缘的异族人、混血儿、华侨(详情见附录表格)。其中,混血儿和华侨这两种形象虽不是完全意义上的异域形象,但他们在观念和行为方式上西化程度深,在身份认同上与纯粹的中国人不同,因此也将他们纳入异域形象中考虑。

通过对上述三种类型的研究可见,张爱玲笔下的异域形象并不十分具有鲜明的民族文化意味。在同时涉及印度、英国和本国三国形象的《连环套》中,印度人雅赫雅·伦姆健、英国人米尔先生和汤姆生这三位异域男性虽然个性鲜明,但在民族文化的层面上,我们却很难对他们进行明显的辨析和分类,无法明确界定印度男性和英国男性的不同或是高下。

概观张愛玲笔下含有异域形象的作品可见,纯粹血缘的各异族人在国别之间不存在明显的国民性特征;混血儿和华侨所归属和旅居的国度迥异,但在观念与行为方式上也没有以国别或民族划分出来的不同表征,甚至表现出某种类同性;纯粹血缘的异域形象与混血儿、华侨等边缘异域形象间也不存在国民性分别。在部分作品中,张爱玲甚至抹去了异域形象的国别确认,只单纯地点明他们是异族人或是有过海外生活经验的华侨,仿佛这些异域形象具体的国别归属并不值得重视。

此外,张爱玲笔下的异域形象与自我形象也具有很大程度的相通性。异族女性面对婚姻、家庭关系等现实问题与中国女性一样困难重重。《年轻的时候》里俄国女子沁西亚为谋生嫁给自己不爱的人,《倾城之恋》里印度公主萨黑荑尼周旋于洋绅士间,却最终因战争流落市井,她们所面临的困境与中国女人白流苏或是霓喜何其相似。异族男性与中国男性也拥有相似的心理建制。《沉香屑 ?第一炉香》中的一众英国人和《连环套》的汤姆生作为生活在殖民地的纯粹异国人,注重维护自己的威望与荣誉,具有严格的等级地位观念,有极大的心理优越感,这与张爱玲塑造的中国男性有相通之处。

综上所述,张爱玲在异域形象的塑造上有较为明显的同质化倾向,作品中跨越国界的形象没有被赋予明确的民族国家文化的含义,而是纯粹集中于私人关系的范畴。本文将从张爱玲的文学视野、创作视角和意识导向三个层面来讨论异域形象同质化的不同方式和成因。

一、张爱玲的文学视野:创作经验中的社会集体想象

张爱玲是一位拥有丰富异域视野的女作家,她与异族人切实的交道,可以散见于随笔自述和各类访谈中。但值得注意的是,在张爱玲创作大部分与异域形象相关的小说时,她本人并未真正跨出过国门,也没有进入过任何一个以纯粹异域主视角为观测点的领域生活。张爱玲实际立足的始终是本国文化,她站在中国的人情关系中透视文化他者,折射的是自我文化处境中的情与怨。也正因此,她对异域国别间的感知并未至深。她的学生时代生活困窘,本人又对交际意兴阑珊。据她自己讲述,即使在租界和香港生活多年,她真正交涉过的外国人不外乎是学校的老师、嬷嬷、同学和母亲姑姑的朋友等,可见与她社交的异域人士无论在数量还是在年龄阶层跨度上都有一定局限性。张爱玲固然拥有广阔的异域视野,但不可否认的是,她对异域生活经验的直接把握是难免存在缺失的,借使其他已有的社会集体想象参与进文本,是她塑造异域形象的一种方式。

影响她的首先是殖民地的社会环境对异域形象的集体想象。张爱玲身处当时政治经济较为落后的中国,对异域的想象难免会以殖民地的社会想象为中介。让·马克·莫哈曾论,“形象的集体描述(因袭传统、约定俗成的描述)是由产生形象的社会制作的”④,张爱玲对异域形象的描述也不仅仅是个人想象的反映物。她多次在作品中提到当时社会大环境是怎么看待西方的,佟振保事事周到的“俗气”之所以不被人嫌弃,是因为他有过留学的背景,是一种“外国式的俗气”⑤;女友玫瑰因为自己不是纯粹血缘的英国人感到自卑,为此在做派上“比任何英国人还要英国化”⑥,这个表述暗示着独属于英国做派的潇洒漠然才更高级。这些异族人也会在新旧交替的都市生活中进退失据,但海外身份带给他们的自信和优越感却是一以贯之的。殖民地的社会集体想象⑦认同了西方的进步,也同时承认了中国的后进。形象这种“掺杂着知识与想象的‘表述或话语”⑧,不仅彰示着彼时国人对中西文化二元对立的确认方式,也在一定程度上使得张爱玲笔下异域形象具有共同的心理优越感。

此外,她对国内外文学作品的广泛涉猎和从中形成的文学视野,也在一定程度上对塑造的异域形象产生了影响。在1944年的女作家聚谈会上,张爱玲曾亲口承认:“的确女人的活动范围较受限制,这是无法可想的,幸而直接经验,并不是创作题材的唯一泉源。”⑨除却个人实际生活的亲历,更多的间接经验,诸如阅读或是听到的故事所形成的潜文本⑩一方面充实了张爱玲的创作,在另一方面也作为前置因素影响了她对异域形象的塑造。

张爱玲广泛涉猎中外文学作品。在她的散文和访谈录中,我们看到她酷爱近代古典小说和通俗小说(《红楼梦》《海上花》《歇浦潮》《金瓶梅》《金粉世家》《南北极》《灭亡》等),还有诸如老舍、张恨水、赫胥黎、毛姆等作家的作品。她的作品不仅在主题上和这些潜文本有相通之处,这些作品中塑造的异域氛围和形象也同时介入成为了张爱玲对文化他者的一种想象方式。在《连环套》里,张爱玲描写霓喜的体态时就借用了老舍夸赞西洋妇女的表达,“胳膊是胳膊,腿是腿”11。不啻中国作家,她还有广泛阅读外国文学的经验。在《红楼梦魇》的自序中她提到自己涉猎《希腊神话》的经验;在《浮花浪蕊》中,她直接点出毛姆对于自己创造异国情侣的启示;在《花凋》里,她写郑川嫦从前有过的丰美的肉体和神情,“像《魂归离恨天》的作者爱米丽·勃朗蒂”12;在《小团圆》里,她写韩妈“像《旧约圣经》上的寡妇”13,写劳以德是“《浮华世界》里单恋阿米丽亚的道彬一型的人物”14。

与同时期具有旅欧或旅美经验的中国作家相较,张爱玲笔下的异域形象更具程式化、印象化和普遍化的特点。对比钱钟书在《围城》中写安南(古越南)人“鸠形鹄面,皮焦齿黑,天生的鸦片鬼相”15,法国人“眼睛下两个黑袋”16,张爱玲笔下“金发”和“碧眼”成为了其异域形象明显的同质化要素。巴黎红灯区的妓女有很多蓬松的黄头发和一双透明蓝眼睛;俄国女子沁西亚的头发“黄得没有劲道,大约要借点太阳光才是纯正的、圣母像里的金黄。”17《沉香屑 第二炉香》中的克荔门婷、愫细、靡丽笙都是金发碧眼,男性形象罗杰安白登的眼睛也是蓝色的;《桂花蒸 阿小悲秋》里,哥尔达先生的情人是“黄头发女人”18。“金发碧眼”这个国人对西方种群普遍而典型的平均印象,被张爱玲无意识地借鉴,从她的高中英语习作《牧羊者素描》时已经开始。对有东南亚血统的异域人士,张爱玲则在其中掺进部分东方特点。《沉香屑 第二炉香》中的哆玲妲是带有犹太血缘的英国人。由于混杂了南洋血统,所以她的头发呈现出“鬈曲的米色”19,但眼睛却是一双纯欧洲式的“浅蓝色大眼睛”20;在随笔《到底是上海人》中,她写在香港广东的印度人和马来人都是黝黑瘦小的21,只关注到了马来人中的印度裔血统,却抹去了土著血统和印度裔的差别。同样地,比起钱钟书明确写出法国人说话常有的叹词神态,犹太人喜欢顾而乐之地占小便宜,爱尔兰人穷且急智,张爱玲在描摹异域人士的情态时,则惯用概而化之的感觉分类形容。她说英国人是“淡漠”的,佟振保和玫瑰在“车里的谈话也是轻飘飘的,标准英国式的,有一下没一下”22。这种“有一下没一下”的谈话很像是西方电影作品中表现出来的贵族情调,张爱玲爱看电影,英国人潇洒又漠然的做派是她一种程式化的普遍感受。在《红玫瑰与白玫瑰》中,她描绘妓女从旅馆浴室里走出来,“单穿件衬裙……把一只手高高撑在门上,歪着头向他笑”23场景,是外国电影中女子表现风情的典型姿态。相较于老舍更多关注异国文化的状态,注重刻画伦敦的交通和城市以透视出背后的现代性问题,书写英国的民风俚俗的体面讲究以呈现出其社会规范中的宗教意识,描摹南洋自然和社会的风貌彰显其人道与狭隘并置的群体心态,张爱玲对于异域文化的透视则更多立足于本土,体现出中西文化的并置状态,其中单向度的对异域文化的审视未免显得浅尝辄止。

但形象的塑造仰赖于作者的创作志趣,不能否认的是,张爱玲在借鉴外部经验的同时也贴合故事本身进行了必要的检视和选择。张爱玲的文学创作在内容上规囿于私人领域,注重表达的是人性的通约而非文化的有异,是故她所择用的“潜文本”及这些潜文本中发酵的内容,都以她个人的生存情感体验为蓝本。因此,看似是社会集体想象和他者的文学艺术介入了她的表达,实则消弭异域形象多样性和个性的重要原因却是个人选择,人类共享的华美苍凉的艺术形象和“完不了”的人生悲劇,使得张爱玲在模糊了异域形象在种族、民族、地域和国别上的区分程度,这是张爱玲笔下异域形象同质化的首要原因。

二、张爱玲的双重视角:中西互视中的文化整体性

考虑张爱玲作品中的异域形象,首先要考虑当时中国的西方形象。从西方列强入侵,中国被迫现代化开始,国人对西方的态度历经了无视、怀疑、创伤、敌对、自卑等一系列模式24。中西文明冲突始终不断,随着彼此交流的深入,中国的西方形象也日益变得复杂起来。在文明的交流与碰撞中,自我总要对文化他者进行观察和评判,此时的他者往往被视为一个整体对象进行观察。张爱玲作品群中密集出现的异域形象被她构建在中西文化的主体间性25中,因此构成这个主体的个别形象作为整体的部分不免产生同质化倾向。研究她对西方主体和中国主体间的关系的理解,剖析这些关系下的意识结构,有助于我们更细致地界定异域形象同质化的方式。

中国现代作家群体中塑造异域形象者不在少数,在许多作家笔下,异域文化与本国文化呈现出明显的对抗性,表现为自我对他者的“狂热”26,或是对他者的“憎恶”27。在张爱玲的作品中,本土与异国双方通常是同时在场的,她习惯用洋人的视角看中国,同时用中国的视角看西方,这种中西方视角切换,彼此互相凝视的意识结构,塑造出自我与他者之间冷静疏离的氛围。在张爱玲的作品中,多次出现过异族对异己世界的凝视。《连环套》中,印度人雅赫雅说中国人遇事总爱“肠子断了”28,在这个叙述中,她用异国人的视角表现了对中国语用习惯的关注。《红玫瑰与白玫瑰》里,王士洪说华侨“中国人的坏处也有,外国人的坏处也有”29,外国人通过节食控制体重的习惯和中国人食疗偏方治病的习惯,以及两种习惯的弥合之处都被张爱玲捕捉得细致入微。在《沉香屑 第一炉香》里,她写香港大户人家的小姐有英国上层阶级的贵族做派,也表现出用中国的眼光对西方世界进行关照的凝视方式。张爱玲在《中国人的宗教》《中国的日夜》《洋人看京戏及其他》和《国语本〈海上花〉译后记》等散文中都曾整体性地打量过中国文化,在《谈跳舞》《谈音乐》等散文中她将中西文化并置加以比较,一针见血地指出各自的特点与优劣,这个习惯被完整地迁移到了她的小说作品里。

当张爱玲用西方视角看待中国时,中国呈现出的第一种形象是幽古神秘的家园。这种状态常出现在华侨和归国留学生群体中,最典型的当属《倾城之恋》里英国华侨范柳原对地道的中国女人的迷恋。白流苏作为纯古典式的中国女人,不仅在作风上和开放的印度女人不同,甚至和对西方文化接受程度较高而不再拥有纯正中国味道的“上海人”也不同。《第一炉香》里葛薇龙过时的相貌、白皙的肤色和略显呆滞的神情,才“更加显出那温柔敦厚的古中国情调”30;《红玫瑰与白玫瑰》里,艾许太太的丈夫有中国血统,是故“溺爱”中国东西;混血儿王娇蕊也不许丈夫王士洪把自己称为“他们华侨”31。离开故土的生活让这些带有中国血缘的异族人失落了故土的语言,也让纯粹血缘的异族人向往着东方的神秘。因为与中国保持着适当的距离,便一直崇拜着它的文化神圣。他们在和古典中国隔绝现代都市里保持着一种寻根的心灵图式,企图寻到那份含蓄深沉、古典幽静、博约庒雅、不事张扬的审美趣味。尽管这个理想注定是失落的,但我们仍旧可以看出,他们在精神诉求上对古典中国强烈的意趣与当下所处的烟魅粉灵的环境呈现出明显的对抗性,表现出徘徊于“回忆中的古旧空间”和“现实中的租界文明”中进退失据的文化整体性,这是异域形象同质化的第一种方式。

中国在西方视角中呈现出的第二种状态是落后停滞的卑下状态。西方在现代化运动后普遍认同了进步的现代观念,在成功入侵中国后,又确认了自我进步与中国停滞的观念32。这种自矜于西方进步的观念,不仅显示出中西文明严峻的冲突碰撞,也是张爱玲笔下异族形象同质化的一种表征。《沉香屑 第一炉香》中,张爱玲提到西方人心目中的中国“荒诞、精巧、滑稽”33;提到香港的英国军官不愿意和黄种人交际。在这种状态里,西方主体的整体意识呈现出一种自我文化优胜的优越性,表现出对中国落后局面明显的憎恶34和对立。西方进步文明的论调延伸至种族间的歧视,异族在暗中拒绝同中国平等对话35,反衬出张爱玲笔下异域形象自衿傲慢的文化整体性。

中国在西方视角中呈现出的第三种状态是通过暴露中国旧式传统鄙陋积习完成的。《沉香屑 第一炉香》中,梁太太用曝光葛薇龙的情事来恐吓乔琪,乔琪作为中国文化的注视者,一针见血地指出了中国人在女子清誉与婚恋关系上的“面子”问题;《沉香屑 第二炉香》里英国新郎罗杰安白登对新娘结婚时哭泣宛如哭丧的行为感到不理解,借此呈现了中国父权社会下女子沦为私人财产并通过嫁娶转移的现实。《红玫瑰与白玫瑰》里华侨王娇蕊说中国有可以随意往街上吐东西的自由,也关注到了国人卫生习惯与个人素质方面的问题。有的时候,充分浸染了西洋观念的“新中国人”亦会以洋人的眼光打量“旧中国人”,站在对立面来打量自己的文化,此时他们也“同化”为整体性的异域形象。《沉香屑 第一炉香》里,梁太太就对旧中国人古板的婚姻门楣观念颇为忌恨;葛薇龙父亲葛豫琨不讲礼数和自高自大的名士习气也在文中有所提及。在散文《洋人看京戏及其他》里,张爱玲提到中国人喜欢知法犯法,不喜欢直截了当的说话,都是对中国旧式习俗行止的精确揭露。这些站在本我文化对立面的审视和阅研的思维方式,反过来营构了文明先进、理性冷静、公平正义的现代西方形象。

张爱玲也会以中国人的视角审视异己世界。她曾说:“至于外国……我们……有很多的机会看出他们的破绽。”36在《沉香屑 第一炉香》里说,她谈及英国上层阶级的社交骄贵矜持,情感节制;谈到混血儿作为“杂种”而无法被双方文化主体接受的尴尬境地;在《红玫瑰与白玫瑰》中,她写到洋人身体有狐臭的异味37。在中国人的视角中,张爱玲无意于区分印度人和俄罗斯人有什么意识形态上的不同,或是英国人同犹太人有什么不同,她惯于蜻蜓点水地描摹着洋人区别于国人的种种特点和行为的事实,甚少出现对此狂热或是憎恶的情感态度。在散文《道路以目》中,张爱玲谈到“思想严肃”的中国人觉得外国人喜欢中国孩子,是把中国人“当作玩具看待,言语中显然有辱华性质”38,也仅仅是交代了中国在大氛围上认同了“西方进步与中国停滞”观念的局面39。换言之,她以国人认同了西方人眼中的中国形象(而非中国文明本身),塑造了在主体间性中普遍被承认代表着人类未来發展的肯定性方向的异域形象,并借此确立了他们的心理优势地位。

异族在中国视角中呈现出整体性特征,西方眼中的中国的整体性特征又反过来自证其整体性特征。异域形象作为文化整体的出现,不仅使得中国传统文化与西方现代思想的对照冲突鲜明起来,同时使得异域形象在彼此交互凝视中呈现出在新旧文明中进退失据、在现代性进程中自衿傲慢,在文明发展中处于上位等多个维度的同质化倾向。

三、张爱玲的意识导向:揭示作为脆弱人类的相通性

张爱玲在散文《到底是上海人》里谈到“新旧文化种种畸形产物的交流,结果也许是不甚健康的”40。在她的文学作品中,她也喜欢把中西方种种不调和的元素并置在对殖民地景色的描写中,同时着笔去表现在不调和的社会环境里人们流连度过的惶惑不定的生活。在新旧文化的冲突中,进退失据的不只是中国人,还有异族人;不只是奴隶,还有奴隶主。张爱玲着眼于普遍人类的生存状态和现实困境,赋予他们同样的关注度,中西方在她的笔下都置身在民族政治的主流叙事之外,而作为普遍人类被固定在“无法挽住时代巨轮的人”的位置上。

殖民地被张爱玲表现为新旧并置又产生种种不和谐的奇异境地。爱尔兰女孩克荔门婷讲的有关“性教育”的故事在晚清尚未退尽的严肃氛围里是不甚和谐的;葛薇龙中西叠套的装束不伦不类,却是“殖民地所特有的东方色彩的一部分”41。唯有《沉香屑 第一炉香》里的梁太太勉力在西洋的社交生活里保留住“满清末年的淫逸”42,找到了传统中国与现代西洋文化的某种弥合处。

但多数人仍然是进退失据的,张爱玲通过描摹捉襟见肘的日常生活来表达人们晃动的生活基底。是故异族人的家庭生活、爱情矛盾、婚姻困境都作为其生存状态的写照凸显出他们作为人类的脆弱形象,替各自民族政治代言的功能性形象反倒弱化了。功能性形象的弱化不仅打通了异族人与国人、民族与民族之间的隔阂,更打通了中西文化的隔阂。普遍人性在一定程度上超越了彼此间的精神心理、生活方式和价值观念,文化的并置在对照中走向人性的统一。因此,异域形象也具有了作为普遍人类的趋同性,我们主要从三个方面去讨论这种同质化倾向的表现方式。

首先,张爱玲一定程度上打破了中西双方刻板印象的对立关系,塑造出复杂的人物特质,让人与人之间的差别凌驾于种族与种族的差别之上。她不拘于“西方开放,中国保守”的刻板印象,塑造出愫细这位性教育缺失的混血女孩。愫细异域血缘的身份下掩藏的是传统中国保守森严的家教体系,尽管她金发碧眼,却活脱脱是一个中国旧式女子。张爱玲以性观念的剧烈冲突,极具张力地拉开了新旧文化对立的口子。愫细的丈夫罗杰安白登是一位纯粹血缘的英国人,作为宗主国的一员,他没有表现出对自我文化和身份的极端认同,也没有表现出对中国殖民的歧视与压迫,反倒在岗位里认真践行着教育理想,最终在中年沦为高低不就的沧海一粟。作为纯粹血缘的西方人,他没有表现出对妻子混血身份的排斥;作为丈夫,他尊重妻子,对待愫细天真的陷害没有任何报复行径;作为男人,他独身至中年也没有在私生活方面纵情肆意。当我们用异域形象框定他时,他却站在了他们的对立面,践行着古典中国式的君子之道。但倘若我们用普遍人类的眼光看待他,对他失落的理想和不幸的婚姻施以同情,他的保守畏避就变得容易理解起来。从这个角度上看,张爱玲在塑造异族与自我之关系时,虽然反映了当时社会对西方仰视的普遍心态,但她本人的意志却没有明显的“异强我弱”的规定性。从人与人琐屑的差别中,我们更愿意相信,她不拘于把洋人确定在中国人主子的位置上,或是把中国人绑架在奴隶的位置上,比起中西之分和宗主国与殖民地间的对立,她更多强调的是阶级地位的差别带来的剥削和压迫,从中表现出异族作为普遍人类的精神困境。《沉香屑 第一炉香》里的梁太太尽管是纯粹血缘的中国人,家庭也没有西方背景,但因为跻身上流社会,她可以雇佣俄罗斯的钢琴修理师;因为风情万种,社交资源丰富,她年过半百仍有乔琪这样的异族公子哥青睐。梁太太辱骂乔琪的母亲是“葡萄牙婊子”43,拒绝英国陆军中尉进入自己的社交圈,只因为觉得他们不成体统。《桂花蒸 阿小悲秋》里,张爱玲写道外国歌“嘻嘻哈哈”44,而小贩的歌却挑着“一世界的烦忧”45。有闲有钱的階层可以在错乱的都市中过一种轻薄狂乱的生活,但生活窘迫的人却随时遭遇着他人的压迫。张爱玲塑造出剥削者与受难者的形象,力图呈现出殖民地“生活”和“谋生”两种不同的生存状态,并且表达得比中西方的并置和对照更为性命攸关。

其次,比起中西之别,张爱玲更注重去塑造殖民地男女之间不同的群体特质,因此异域男性形象和女性形象也会在一定程度上呈现同质化倾向。

正如前文提到的,张爱玲着力表现的是新旧文化、中西文化并置的社会环境中人类“不健康”的生活,异族人置身其中普遍陷入无法找到精神文化归属的困境。《殷宝滟送花楼会》里的罗潜之,他在外国时是个苦学生,回国后娶了没有精神交流的妻子,一辈子在失望孤独中徘徊。强烈的精神归属的需求爆发在遇到学生殷宝滟时,一种自以为找到志同道合的伴侣的冲动使他急切地摆脱六神无主的生活。英国教授罗杰安白登从志存高远的青年人一路衰老,最后不得不面对高低不就的中年危机。他在那个时代不被女人视作最佳丈夫的人选,只能以孤芳自赏来摆平内心的孤独。

在精神无法找到归属的基础上,异族女性同中国女性一样受困于婚恋问题。交际花吉婕(《沉香屑 第一炉香》)足够美丽,却因为混血身份既不能嫁给纯粹的中国人又不能嫁给纯粹的外国人。受教育背景、种族观念和社会舆论的桎梏,混血女性婚恋对象可选择的范围极窄,爱的欲念与爱的现实随时面临着分裂的局面。在《倾城之恋》里,印度美人萨黑荑妮倚仗着姿色混迹在男人堆里,又凭借虚构的公主名衔做面子上好听的交际花。自始至终,她都没能取得与供养者平等的人格和主权,一场战争夺走了她作为男性消费品的工具属性,她整个虚浮的生命从此也就瑟缩在时代里。《年轻的时候》里,俄国姑娘沁西亚干练又自强,原生家境的窘迫让她白天在洋行里做打字员,晚上还要在夜校里兼职,但到底都是良性的。而后为了结婚而结婚,嫁给了一个在女人堆里混坏的俄国巡捕,婚后没有独立的住房,仍要挤在娘家的屋子里。沁西亚从来没感受过婚姻这个人生步骤带来的任何喜悦,却知道婚姻该是喜悦的。在寒酸的婚礼上,她努力去贴合庄严而美丽的氛围,然而婚姻至于她不过是再加了一重谋生的压迫,美丽姑娘病得“下巴与颈项瘦到极点,像蜜枣吮得光剩下核,核上只沾着一点毛毛的肉衣子”46。作为女人,她们找不到家庭生活的安全感,只能同中国女性一样,在婚恋中费尽心机勉强抓住一点实际利益,为自己挣一个前途,让相爱成为谋生的手段,在生活中传出琐屑的苦情,没有任何一个因为自己的异族身份而幸免于难。

在对异域男子的塑造上,张爱玲不避讳直接去展示他们婚恋关系里的复杂性。灵与肉的对立,真实欲念和社会属性之间的失调,使得她笔下的异域男性同中国男性一样,在私人关系里普遍呈现出逃避与自利的一面。要理解群像的这个侧面,我们需要把握父权社会下的男性处境,也需要触及他们在暗处涌动的情欲。《沉香屑 第一炉香》里,乔琪有过这样一段表述:“薇龙,我不能答应你结婚,我也不能答应你爱,我只能答应你快乐。”47在乔琪的理解中,与葛薇龙的情事是一份自己愿意并且能够去把握住的快乐,不牵涉婚姻的责任,甚至拒绝追问它与爱的关系。在乔琪的思想中,他取缔了恋爱的特殊性,抹平了这件事与一般快乐之间的不同,在理性层面,也漠视了不同恋爱对象间的分别。恋爱对象甚或恋爱关系本身下至成为获得精神上短暂愉悦的工具,而婚姻则被视作完全意义上谋生的手段。乔琪的情感诉求,拖垮了葛薇龙的精神意志,郎才女貌的社会形象下,这段单向付出的关系赤裸裸地呈现出私人领域里男性对女性的剥削与权力压制,反衬出异域男性的上位者形象。《连环套》里,印度商人雅赫雅买来广东贫女霓喜,使之为自己生儿育女,却始终不给她妻子的名分。两人的相处一直都是缺乏平等的,雅赫雅动辄或打或骂,霓喜在履行“妻”的责任的同时,实际拥有的却只是“奴”的身份。这重工具属性,一以贯之地存在于霓喜一生的情事中。英国绅士汤姆生在短暂贪恋她的美色后,返身回国娶了门当户对的淑女,纵使霓喜为他生育孩子,再一次承担了“妻”的责任,也始终没能换来对等的身份;英国官员米耳先生罔顾伦理,因色欲撩拨已为人母的霓喜,最终因为求而不得而不了了之。《桂花蒸 阿小悲秋》中的哥儿达先生深知“久赌必输,久恋必苦”48,所以从不交心于任何女人,选择流连于风月场中乐此不疲,就连自家的娘姨也说“他一个男人,比十个女人还要小奸小坏”49;《红玫瑰与白玫瑰》中的佟振保既向往西方洒脱自由、不拘责任的恋爱关系,同时又放不下中国的传统礼教。中西混杂的双重价值观,被他分别置于他者和自己身上,因为婚恋自由象征人类文明进步的方向,是故可以不顾责任道德;因为儒家礼教不可言弃,因此不接受男女平等的观念,而且要在公众层面维持好自己坐怀不乱的君子形象。异族男性在婚恋关系里既要身兼裁判,又要上场参与的整体形象呈现出同质化倾向。

张爱玲无疑是一个普遍人性论者,她一面勉力表现着多数人类在精神世界里的不彻底性,又通约地看到了这种特性的持存。她在散文《气短情长及其他》里说“古时候的人也一样地坏”50。普遍人性趋利避害又好逸恶劳的本质在沉重的时代氛围里变得显性起来,人与人、人与社会却又整体上维持着某种平衡。小奸小坏的既包括中国人也包括异族人,异族男女在不同的矛盾中又重新归复于普遍人类的生存状态里,共享着人类的悲凉。

四、结语

形象的同质化,通常是因为作者致力于创造出某种类型图式而形成的,但张爱玲笔下异域形象的同质化却恰恰是在她着笔塑造典型人物的情况下达成的。也正因此,这种同质的形象拥有了各个不同的侧面,既有别具特色的肖像情态,也有普遍通约的复杂人性;既有种族地位的心理优越,又有贪慕东方的寻根意识;既代表着现代性的文明,又同时彰显着现代性的价值失落。从作者的文学视野、创作视角和意识导向三重角度出发,我们于典型中窥见类型,又在类型中还原了各个异域人物的典型性。

①⑨⑩ 万燕:《读解张爱玲——华美苍凉》,中华书局2018年版,第10页,第10页,第9页。

② 张娟:《论张爱玲笔下的异国形象》,华中师范大学2014年版,第16页。

③ 鲁恂:《中国民族主义与现代化》,《二十一世纪》1992年第2期。

④⑦26273435 孟华:《比较文学形象学》,北京大学出版社2001年版,第29页,第176页,第175页,第175页,第174页,第174页。

⑤⑥12171822232931374445464849 张爱玲:《红玫瑰与白玫瑰 张爱玲全集》,北京十月文艺出版社2019年版,第52页,第55页,第17页,第3页,第118页,第56页,第53页,第61页,第61页,第53页,第135页,第135页,第15页,第123页,第123页。

⑧ 周寧:《跨文化形象学:思路、出路或末路》,《东南学术》2014年第1期。

11192028303341424347 张爱玲:《倾城之恋 张爱玲全集》,北京十月文艺出版社2019年版,第265页,第85页,第85页,第263页,第2页,第2页,第2页,第13页,第6页,第36页。

1314 张爱玲:《小团圆》,北京十月文艺出版社2021年版,第89页,第68页。

1516 钱钟书:《围城》,人民文学出版社2012年版,第129页,第57页。

2136384050 张爱玲:《流言》,北京十月文艺出版社2019年版,第4页,第222页,第29页,第5页,第230页。

24 周宁:《跨文化形象学》,复旦大学出版社2014年版,第22-24页。

25 [德]胡塞尔:《生活世界现象学》,倪梁康、张廷国译,上海译文出版社2002年版,第194页。

3239 王寅生:《中国的西方形象》,团结出版社2015年版,第215页,第215页。

(责任编辑:黄洁玲)

Abstract: In Eileen Changs work, exotic elements are juxtaposed with those that are domestic, this reaching a height particularly in her writing between 1942 and 1945. As she, situated in the foreign settlements of Tianjin, Shanghai and the British colony of Hong Kong where the Chinese were living in a mixed way with the foreigners, experienced an age of hybridization of the old and new cultures of China and the West, she was able to create a large number of love stories of men and women from exotic countries in love or fragments of life in a loyal depiction of the living situation of the people in the colony and reflecting the characteristics of the times while also constructing a modern urban civilized ecology of all kinds. In her shaping of the exotic images, Eileen Chang did not try to create obvious differences or opposition between different races. Instead, she shaped groups of exotic images that transcended racial indifferences by contrast or reconciliation, focusing on the totality of Chinese and Western cultures and the commonality of general humanity. This homogeneity as expressed in her shaping of the exotic images in our research as well as causes or methods of deconstructing the homogeneity on multiple dimensions can act as a perspective on which to reveal her unique humanitarian concepts and excavate the richer literary and social values in her work.

Keywords: Eileen Chang, exotic images, homogeneity