关系空间这一概念与多元性和复杂性难解难分,这一点不同学者从各自视域、各自学科出发对它的阐释中可以得到旁证。20 世纪70 年代,伴随着空间概念的横空出世,“关系”“关系空间”也应运而生。列斐伏尔强调:“社会空间包括社会的再生产关系,关联着生产关系和相关关系的‘秩序’。”①福柯对空间概念中所蕴含的“关系”理论进行了进一步的拓展,他从权力和知识在空间中的关系层面提出:“一旦可以以场域、移置、易位等方式来分析知识,人们就可以把知识作为一种权力形式来服务于权力。”②布迪厄则重点关注关系空间产生的关系偏好,他强调:“空间是一个关系体系,当人们处在一定的社会空间,便会日渐形成较为一致的行为习惯,而行为习惯会使社会空间生成不同的场域,进而形成相似的实践和性情系统。”③综合以上理论家关于关系空间的观点,我们将重点关注美国华裔新生代女性作家以英文作为语言载体、以白人读者为“隐含读者”的英文文学中的中国关系空间的具体情况。

那么,何谓新生代呢?要厘清“新生代”,首先要厘清“代”的内涵。何谓“代”?卡尔·曼海姆指出:“任何生物的节奏都要通过社会性的事件才能发挥作用,如果对这种重要的形成因素不加考察,那么‘代’问题中原有的丰富潜力就会消失殆尽。”④他在生物学代际更替时间规律的基础上给“代”加了社会性因素。罗贝尔·埃斯卡皮又进一步提出了“世代”的概念,并强调了“政治事件”的影响因素。他认为:“文学世代也许用‘群体’更灵活。‘群体’指一个涵盖所有年龄段的作家集团,这个集团在某些事件中‘采用共同立场’。”⑤国内学者赵小琪也曾在社会文化因素上对“世代”概念进一步明晰,他认为“‘代’或‘世代’具有时间和社会文化双重范畴属性。⑥基于这些“社会性”、“文化性”和“政治性”因素的理论支撑同时,考虑美国在60 年代针对亚裔移民群体颁布的《1964 年人权法案》和《1965 年移民法》的社会运动,并结合国内对“X一代”为90 年代以后登上文坛作家的界定,我们将20 世纪60 年代以后出世的美国华裔第二代或第三代,并且在90 年代登上美国文坛的作家群体界定为美国华裔“新生代”作家。

基于此,我们将聚焦美国华裔新生代女作家英文创作中的现代中国在形成的新型家庭关系、教育关系、政治关系。在这些作品中国关系空间既是这几种社会关系相互碰触、相互对位的场所,同时也是它们相互对话、相互作用的场所。因而,无论是家庭关系中的父母与子女的关系,还是教育关系中的家庭教育与学校教育、社会教育的关系,还是我与“祖国”的关系中的个体认知与集体记忆的关系,在历时和共时的维度上,都呈现出了互抗互通的二重性特征。

一、家庭关系空间:背离到依恋

倘若有人问,中国诸多社会关系的基石是什么?答案无疑是家庭关系。就中国社会来说,家族伦理关系自古以来就是关系空间的基础与核心,对社会稳定和社会秩序有着不可磨灭的作用。正因如此,家庭关系历来备受美国华裔作家们的青睐。不过,在以往的美国华裔作家那里,其想象中国的家庭关系空间往往是单向否定的“代际冲突”,而在美国华裔新生代女作家的英文作品中,家庭关系不再是单向的否定,而呈现出从“否定到肯定”的双向辩证关系。具体而言,“否定到肯定”的双向家庭关系表现为子女对父母一方的背离到依恋,或子女对父母双方的背离到依恋。首先表现为子女对父母一方的背离到依恋。事实上,在一个健全的家庭关系中,爱与冲突并不对立,因为家庭作为成员的生活共同体,适度的约束是需要的。然而,极端化的“约束”不在此列。以往美国华裔女性作家作品中的家庭关系,过于强调中国传统“父为子纲”的等级观念,或把子女当作私有物品,或追求子女的绝对服从,或不惜以专制独裁的方式压制子女,因此,“背离”成了子女向父母做出的常态回应。不过,这种单向的“背离”在美国华裔新生代女性作家的英文作品中得到了扭转。首先,这些作品中,中国母亲形象已然不同往日。以往的作品中的母亲多是绝对地服从丈夫,在子女问题上也是毫无主见。这一点,在《华女阿五》等早期华裔女性作品中有所呈现。然而,在美国华裔新生代女性英文作品中,母亲已不再是懦弱的,而是坚强的;不再是屈从的,而是有独立思想的。这种母亲形象的转变,为子女对母亲由单轨的背离转变为依恋提供了先决条件。在《遗产》中,作家张岚塑造的母亲如男,虽然在母亲以外的角色中,她是一个优雅得体的女性,但当“如男”以母亲的角色出现时,却展现出了控制和独裁的一面。作品中主人公虹爱上母亲仆人的儿子胡燃,但母亲并不能接受女儿爱上仆人之子的事情,于是强行给女儿安排婚事。为对抗母亲给自己安排的婚姻,同时也为对抗母亲长期对自己的压制,虹不顾母亲的反对偷偷怀了对方的骨肉。不得不说,虹的这一反抗行为堪称一个女儿对母亲最大的反抗与背离。虹气愤地抗争道:“我恨她,我的母亲简直就是铁石心肠,黑暗、冰冷,不值得被原谅。”⑦纵使主人公虹在行为上对抗母亲,但母亲在虹生下私生女之后,还是无条件地拿出一大笔钱给女儿和外孙,并且无条件地照顾女儿,只为给女儿以保障。在这里,母亲所展现的又是无声奉献的一面。因此,当“虹”面对父亲李昂选择与小姨相守,母亲被抛弃的局面时,虹带着对母亲孤苦无依的同情毅然选择去陪伴她。此后,虹在内心深处也开始追随母亲的指示去完成她未完成的心愿。由此,虹与母亲的母女关系,由背离转向了依恋。

其次,在美国华裔新生代女性作家想象中国的英文作品中,父亲的人物形象也有了新的面貌。在《裸体吃中餐》中,华裔作家伍美琴塑造了一个复杂且多维度的父亲富兰克林形象。一方面,专制型父亲富兰克林本身曾有一个管控型父亲,因此作为人子的富兰克林也曾遭遇过专制型父亲的管控。另一方面,富兰克林自身对他的父亲也有过一个背离反抗的历程。然而,富兰克林那一代对父亲的背离只是单向的背离,而没能发生依恋式的逆转。最终,富兰克林又在家庭关系中将这种专制传递到了自己的子女身上。之于儿子,富兰克林的专制体现在“命令”的管教方式,富兰克林对儿子只有命令,指责儿子的乐队梦想,杜绝与儿子在情感上进行沟通。儿子“范”的背离表现在,在范成人之后就背离了家,选择出去自己单住,且不再与父亲往来。之于女儿拉碧,富兰克林的专制体现为女儿对父亲无条件的绝对服从,无条件的绝对敬仰。富兰克林强制女儿必须拥护他作为父亲在家里的最高地位。如果家庭权威的地位遭到挑战,富兰克林便要刺激家庭成员,挑起矛盾。“一个晚上,拉碧刚搬回家里。她便听到父亲又在饭桌上说着她和母亲都讨厌的各种负面新闻,拉碧甚至迫不及待地盼望父亲赶紧离开饭桌。”⑧基于对父亲专制的反感,女儿拉碧内心最大的愿望便是带母亲一起逃离父亲的魔爪。但是,在父亲富兰克林表现专制的同时,作者也通过内心世界展现了父亲对家庭付出、奉献的一面。“富兰克林认为作为父亲,最重要的是给予,而不是像自己的父亲那样赌博、嫖妓,然后不给家里半分付出。当儿子出生后,其实富兰克林对儿子是抱有希望和规划的,只是他只知道单方面给予,却意识不到儿子已然有了自己的想法。”⑨正因为作者在作品中有这样双向的描写,美国华裔新生代女性英文作品在展现子女反抗父母专制的同时,也展现了子女对父母默默付出的移情和重新理解,进而转向了同情与依恋的新型关系。

美国华裔新生代女性作家英文作品中的中国家庭关系还表现为子女对父母双方的背离到依恋。与父母单方面的压制不同,当子女面对父母双方的压制又是如何从背离转向依恋的呢?在作品《难忘》中,父亲明和母亲三三都希望儿子查尔斯能很好地融入美国主流社会,都期盼儿子查尔斯能在美国奔个好前程,从而摆脱华裔在美国被歧视的命运。因此,他们对儿子查尔斯的生活思想进行过度干预。面对父母的过度干涉,一方面查尔斯不再愿意就近读书;另一方面查尔斯在家庭中选择了沉默,这种沉默既有对家庭关系的抗拒,也是为了降低伤害的自我保护。作家透过查尔斯的内心世界阐释了查尔斯之所以防备和背离父母,是因为查尔斯渴望独立面对自己的内心世界。事实上,查尔斯在内心深处愿意接受父母对他的期望,同时也愿意为之付出努力。正是因为查尔斯能深刻体会父母为家庭的大量付出,所以他不想让父母过于为自己的事而忧虑。查尔斯选择沉默,还有一个原因是他担心自己在情绪不好的时候会说出许多不该说出的话,那样反而会让父母伤心。查尔斯不想给本来就忧心忡忡的父母带来更多的痛苦,他希望把自己能预见到的危害尽可能地降到最低。⑩查尔斯这种沉默何尝不是一种投射性移情。查尔斯将心比心,以自己在某一境遇中可能产生的痛苦,去类推父母在这个境遇中也可能产生的痛苦,并在投射性移情下选择沉默,这实际上是对家庭父母关系的一种理解、保护和依恋。在《美丽以北》中,美国华裔作家陈怡艳同样刻画了一个专制的父亲,父亲在家里非常强势,主宰家人能做什么,不能做什么。特拉的父亲对母亲更是挑三拣四,甚至吆五喝六,特拉对父亲的专制感到绝望。同时,母亲对家庭男权的顺从也让“特拉”感到压抑,“特拉”觉得母亲的这种顺从与妥协仿佛会成为自己的明天,而特拉不认可这种“男尊女卑”的婚姻模式,母亲对父亲的顺从对特拉来说也是一种思想上的专制,因此特拉渴望离开。不过,在与母亲出去旅行的过程中,特拉慢慢地进一步了解父亲对待母亲的糟糕态度源于对中国传统婚姻关系的错误理解。基于这种了解,特拉开始引导父亲转变在家庭里的态度,同时引导母亲解放思想从而获得女性的自适。随着母亲对婚姻、对女性有了新的理解,父亲的态度也有了转变,特拉对家庭的背离也逐渐转为了依恋。张岚在《饥饿》中刻画了一个一心想生男婴的女人敏。当“敏”知道自己生下的婴儿是个女儿时,她一眼也不愿看孩子。于是,这个女婴从来到这个世界的第一天开始,便被自己的母亲敏排斥,仅仅因为这个婴儿不是男孩。父亲“田”同样对这个女儿安娜漠不关心,因为在父亲的眼中,小女儿露丝遗传了他的小提琴天赋。因此,父亲“田”把所有的精力都放在了二女儿露丝身上。尽管安娜一直渴望得到父亲的关注和父爱,然而父爱之门却从未向她打开。“无论何时,只要父亲从安娜的房间走过,安娜都会望向父亲。每当父亲离开时,安娜就会望向房门。当安娜刚学会爬的时候,她跟着父亲爬向父亲的练琴房,然而她总是被父亲拒之琴房门外”。[11]安娜只能听见父亲的琴声,而永远得不到父亲的关注和温暖。妹妹露丝出生以后,父亲更是把精力全部倾注在妹妹露丝身上。起初,她还只是被父亲拒之门外,而后则是父亲和妹妹都将她排斥在外。因为安娜在成长中得不到父母的关爱,所以她仔细地收集了很多地方的图片,并为从家里逃离出去做了多次准备。但是,当安娜长大,她开始懂得母亲、父亲过得并不如意,甚至很辛苦,安娜又选择常常陪伴在母亲的身边。在父母去世后,安娜放弃了原本打算把父母的老房子卖掉的想法,并选择重新装修并住进去。最后,安娜彻底地回归到能给她带来依恋感的家,安娜与父亲田和母亲敏的父母与子女关系,也完成了由背离到依恋的转向。

可以说,美国华裔新生代女性作家在发掘家庭关系由“背离”到“依恋”的过程中,“同情”与“理解”起到桥梁作用。那么“同情”和“理解”又是如何发生的呢?霍夫曼认为,“移情是对他人的‘内在状况’(包括神志、感触、动机、思想等)的认知觉察。”[12]美国华裔新生代女性作家在展现中国家庭关系的英文作品中常常在叙说故事的同时,也关照父母的内心世界,这为子女“移情”的产生创造了先决条件。有了“移情”,便有了“我”在“你”中的重新认识,也便有了“理解”。依此逻辑,美国华裔新生代女性作家英文作品中的中国家庭关系空间呈现出了背离/批判到依恋/同情的双向态势。这也是在此问题上,美国华裔新生代女性英文作品相较以往相似作品的独特之处。

二、教育关系空间:分裂到“脱域”

教育关系是家庭关系与社会关系的重要纽带,是诸多社会关系的中间环节。对教育关系的关注也是美国华裔新生代女性作家在英文作品中的重头戏。美国华裔新生代女作家不仅看到了中国和西方在“育人”这一教育本质上的相通,同时她们也着重关注了中西方在“育什么样的人”和“怎样育人”的问题上存在的差异:扎根于中国社会的教育关系,在几千年的传统文化影响下追求“仁心善性”的君子圣人,西方则在人文主义精神的影响下追求“求真重实”的自由个性。伴随着华裔群体地理上的位移,华裔群体不得不面临教育关系“脱域”(disembeding)趋向。关于“脱域”的概念,英国社会学家吉登斯提出:“脱域意指社会关系从彼此互动的地域关联中、从通过对不确定时间的无限穿越而被重构的关联中‘脱离出来’。”[13]吉登斯把“脱域”看作一种生产机制,并用“脱域”来诠释现代时空转换组合中社会关系的重构特征。而所谓教育关系“脱域”,是指根植于中国文化背景,融入中国社会之中的受教者与施教者关系、学校与社会的教育关系,因受到受教者社会流动和文化碰撞的影响,教育关系在物理空间上打破了地域限制,在文化空间上脱离了文化母体的滋养,而不断中西融合化,这种现象,即为教育关系的脱域。落脚到美国华裔新生代女性作家的英文作品中,这种教育关系的“脱域”表现为:一是中西教育理念符号的分裂到“脱域”;二是教育空间系统的割裂到“脱域”。美国华裔新生代女性作家英文作品中的教育关系首先表现为中西教育理念符号的互抗互通。吉登斯认为“脱域”现象的产生有两大机制,分别是象征符号(symbolic tokens)、专家系统(expert systems)。[14]美国华裔新生代女性作家英文作品中的中西教育理念符号可以看作吉登斯“脱域”理论的象征符号,在教育关系中,中西教育理念更多地表现为一种具有符号性意义的教育意象(image),是以其在教育过程中为受教者和施教者所接受和运用为根本。中西教育理念作为一种教育符号,融入到美国华裔新生代女性作家笔下的教育意向中,常常表现出东风压西风,或西风压东风之态,即要么以西方教育理念代替中国教育理念,要么以中国教育理念对抗西方教育理念。这种对立导致的结果无疑是中西教育关系无法进行“脱域”融合,而直接呈现为分裂态势。在《难忘》中,女作家张岚就向读者展现了以西方“他者”教育理念全方位代替中国“主体”教育理念的现象。作品中,“施教者”华裔明和妻子三三为了实现能将“受教育者”查尔斯教育成为融入美国主流社会的成功者,于是直接摒弃了一切与中国相关的教育载体和理念。然而,纵然明和三三力求美式教育,但是他们身上的中国父母特质却没有随着束之高阁的物品而一起消失。这无疑导致中西教育理念的混乱。在这种混乱下,查尔斯的反叛证明了教育关系分裂的走向。事实上,如果施教者明和三三在美式教育时,如果能将美式教育理念与中国教育理念进行“脱域”融合,而非将不益因子掺杂其中,施教者与受教者的关系分裂则会被融合取代。刘恺悌在《东方女孩想浪漫》中同样展现了中西方教育理念对立混乱下,一个受教者在教育上的破灭。在刘恺悌笔下,其中一个“施教者”是中国教育理念的代表,他希望把受教育者“我”培养成一个典型的东方式乖乖女。而另一个“施教者”则是美式教育理念的热衷者,她希望把受教育者“我”培养成可以随时能出风采的个性女孩。在这种中西教育理念的互抗下,“我”最终被“教育”成为了一个逛夜店、同性恋、吸毒的姑娘。这与“施教者”所期许的乖乖女和“美式成品”皆风马牛不相及。可以看到,无论是查尔斯还是“我”的教育崩塌,都是施教者在中西教育理念上对立混乱的结果。反之,在美国华裔新生代女性作家看来,华裔子女要想在教育上达到融合的理想状态,应该从中西教育理念的二元对立中跳脱出来,吸取中西两种教育理念的有益因子,摒弃两者的不益因子,将二者进行跨时空、跨理念的“脱域”重构,从而拓展出教育关系融合的新机制。

美国华裔新生代女性作家英文作品中的教育关系其次表现为教育关系的空间割裂。教育关系由施教者与受教育者构成,施教者又涉及家庭、学校、社会三者组成的教育空间系统。这一系统即是吉登斯“脱域”理论的“专家性”系统,因移民华裔受教育者的受教育活动,同样依赖一系列移民国家的“专业性”肯定,并从中获得认可感和安全感。[15]依据“脱域”理论,在处理教育空间合力关系上,最理想的状态是将家庭空间、学校空间、社会空间紧密地扣在一起形成合力,从而实现教育关系的空间“脱域”。然而,对于移民者来说,教育者面对的往往不是家庭教育、社会教育、学校教育空间的合力,而是三个空间的割裂。张岚在《饥饿》中展现了这一分裂。小提琴手田,不仅能说一口流利、地道的英语,也已经是大学的助教,然而,他有一个致命的弱点,即不能很好地将移民华裔的家庭空间与社会空间进行连通。作品中有这样一个场景:敏和田一起去参加学校的演奏会,田演奏的很成功,演奏之后,同事们举杯祝贺,但是“田”拒绝了同事们的敬酒并表示妻子敏已经很累了,所以急着要回家。当妻子问田为什么只想离开。田袒露心声:“除了约翰,其他人并不是我的朋友,我只想回家。”[16]由于“田”对家庭空间的过于依恋,对社会空间的排斥而失去了大学教学的工作,而只能在餐厅洗碗维持生计。于是,他把自己破碎的梦寄予了拥有音乐天赋的小女儿露丝。露丝在家里接受了父亲田设定的高强度训练,小提琴技艺达到了不错的水平。在一次演奏中,由于露丝发挥出色,田过往当助教的那所学校看上了露丝,想将露丝收到学校里进一步培养。然而,“田”因自身对社会空间的排斥以及自己过往被辞退的经历,他拒绝了学校要培养露丝的意愿,决意要靠自己的力量继续培养露丝。田的这一拒绝,瓦解了教育关系中所需要的家庭与学校、社会空间的协力。田对美国社会空间以及学校空间的排斥,直接导致了露丝作为受教育者在接受教育时得不到学校教育和社会教育。最终,露丝不堪忍受“施教者”父亲的高压训练离家出走,过着流浪的生活。田也因为露丝的离去变得精神脆弱,直到病逝。在这里,无疑展现了教育空间的断裂,导致了教育的悲剧。在作品《遗忘》中,受教育者查尔斯同样因教育空间的割裂,导致了事与愿违的教育结局。在《美丽以北》中,陈怡艳塑造了一位成功的美国华裔,他的职业是一位高校教师。他在教育孩子的问题上,同样忽视孩子的移民身份,无视受教育者所必需面对的社会空间。于是,在社会空间和教育空间呈现对立的境遇下,受教育者与教育者也随之走向对立。这些受教育者与教育者的教育关系由融合走向分裂,皆因“施教者”与“受教者”的教育空间断裂所致。

总而言之,在美国华裔新生代女作家的笔下,教育关系由分裂向“脱域”现象的走势明显。

但同时也应看到的是,透过对华裔受教育者教育悲剧的书写与反思,美国华裔新生代女作家致力于探求教育关系在移民的现实境遇中由分裂向“脱域”演变的理路,并试图挖掘教育关系演变的内在逻辑,从而为教育关系的良性发展提供一定的思考。在处理教育关系时,华裔受教育者要实现中西方教育关系“脱域”,理想的方法是从二者的关系中超脱出来,然后遴选二者的有益因子,剔除不利因子,进而进行跨时空、跨理念的“脱域”重构,最终形成华裔受教育教育关系新机制。这一新机制既能适应所处国家的教育空间体系,又能化解潜意识根植于大脑里的中国教育理念与所处国家的教育理念可能发生的冲突,实质是旨在将中西教育理念符号进行超脱地域、文化冲突、理念分歧,择各自之“善”而融合。

三、“我”与“国”的关系空间:隔膜到贴合

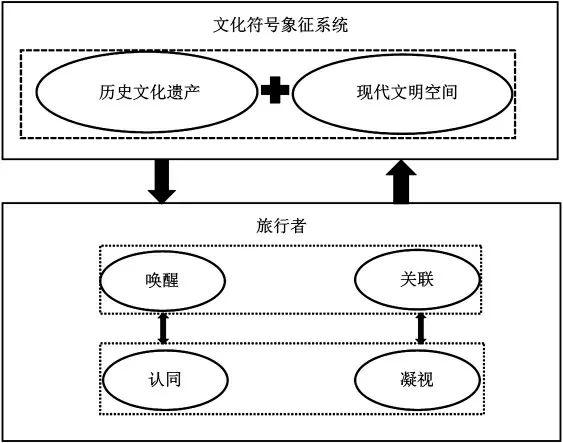

在“我”与“国”(中国)关系的个体身份与文化认同的问题上,美国华裔新生代女性作家与上一代或上两代作家相比也有独特之处。相比以往美国华裔作家更多的是倾向于审视中国文化、呈现一种隔膜的特征,美国华裔新生代女性作家对中国呈现出一种发自内心的认同,她们更执着回到中国找寻精神原乡,这与新生代作家们的思辨性思维和文化底色的自信有着重要的关系。美国华裔新生代女性作家不再仅仅满足于“我是谁”“我从哪里来?”“我到哪里去?”这原始层面的三个命题,而是期盼更进一步从深层追问“我曾经是谁?”“我现在是谁?”“未来我想变成谁。”因此,到了美国华裔新生代女性作家这里,我与“国”的关系空间呈现从隔膜到贴合的关系转向,具体表现为:身份认同和文化认同。美国华裔新生代女性作家英文作品中我与“国”的关系首先表现为在返回原乡的旅行凝视中建构的身份认同。何谓旅行凝视?“旅行凝视”(Tourist Gaze)学说最早可以追溯到雅克·拉康基于符号学提出的“镜像理论”。[17]福柯又进一步从医学领域的凝视角度,进一步阐释了凝视的概念。“旅行凝视”在约翰·厄里那里得到了成熟的界定。厄里认为,凝视存在于旅行体验之中,是这一体验中的根本视觉特性,其与文化实践模式密切相关,它的构建源于符号的消费与收集。[18]随着中国的改革开放和平等友好的对外关系,移民海外的华裔作家纷纷主动归国重游。在归国旅行过程中,美国华裔新生代女性作家通过对承载着丰厚象征意义和中国文化记忆“符号”的旅行资源载体的“凝视”互动中,不断领悟到中国文化的博大、厚重,于是原有的隔膜不断被新的认知所“唤醒”。在凝视的镜像唤醒下,她们对自身“本我”和“客我”进行了关联,对“我是谁”和“我曾经是谁”进行了关联,对“我从哪里来”有了相对深刻的认识,对“我现在是谁?”“我将未来是谁?”进行了思考。这种关联中,美国华裔新生代女性作家对我与“国”的关系进行了重新的解读,对自身身份认同困境进行了探索和自我解答,并找回了自信和自我价值,从而完成自我的“身份认同”。身份的认同也就意味着在情感关系上走向了“贴合”。于是,在旅行的凝视中,美国华裔新生代女性作家在我与“国”的关系上,完成了从隔膜到贴合的转向。这里的旅行凝视内在逻辑图,如图1 所示。

图1 美国华裔新生代女作家旅行凝视内在逻辑图

记忆对身份建构及身份认同有着重要的作用,格罗塞指出:“一个人今日的身份很显然来自于他昨日的经历,以及它在一个人身体和意识中存留的痕迹。大大小小的我都是‘我’的建构成分。我的记忆由回忆构成,但不仅仅是回忆,它还包含了很多因素,吸收了我们称为‘集体记忆’的东西”。[19]聚焦到美国华裔新生代女性作家这里,考虑到新生代的父母辈或祖父母辈都有移民空间变换的属性,所以美国华裔新生代女性作家的记忆无疑具备时空维度交错性。记忆具有过去的时空交错性,身份认同具有当下现实性,记忆对身份认同产生影响的逻辑在于过去,却可以影响现在。当然也要看到记忆除了具有过去属性,亦有将来属性。霍尔认为,“文化记忆属于过去也同样属于未来。”[20]因此,个体身份建构既要回溯过去,又要面向未来。美国华裔新生代女性作家在梳理“我”与“国”关系中的身份建构时,采用了追溯“我从哪里来”的历史记忆的方式。有了追溯精神原乡的驱动,美国华裔新生代女性作家笔下涌现出一批通过在旅行凝视中进行身份认同,进而探寻未来出路的华裔。黄锦莲在《点心》中塑造的林赛,陈怡艳在《美丽之北》中塑造的特拉,这两个人物皆是在中国旅行的凝视下完成了在我与“国”关系上从隔膜到贴合的转向,完成了自我身份的认同。在英文作品《点心》中,林赛是一个十足极端的美国华裔,她强调自己是美国人,甚至时常担心白人会因自己的华人外表而误会自己是华人。在与华人、白人共同乘坐公交车时,她会选择和白人一起嫌弃和挑剔华人。这种对中国和对华人的极端化心理和行为在她陪同外祖母一起回到中国旅行之后,得到了转变。当“林赛”亲眼看到中国的文化遗址和现代文明,当她亲耳听到和用心感悟到中国故事后,她被中国文化的魅力所震慑。中国之旅,让她接受了自己是华裔的事实,让她找回了华裔的自信,也让她去除了极端化的隔膜,最终完成了自我身份的认同。

美国华裔新生代女性作家英文作品中我与“国”的关系还表现为在对中国的旅行凝视中生成的文化认同。在英文作品《美丽之北》中,特拉因华裔父亲拥有优越的工作,所以在美国的物质生活很富足。尽管物质上富足,但是因为面对美国的主流身份认同危机,所以特拉精神上有些苦闷和混乱。一直想去旅行的特拉,终于获得一次跟随母亲一起回中国旅行的机会。在旅行中,她们看到了一个经济快速发展下的现代大国,看到了文化观念和女性地位都得到根本性变化后的文明大国,领略了封建枷锁解开后的幸福国度,她感到了一种难以言说的轻松。当她们一起游览故宫博物院,从正大门进入宫殿听到解说:“古代的皇后只有在大婚时才能走正门”时,特拉的母亲洛伊思对女儿感慨道:“是时候做出改变了?你不觉得吗?”[21]这一句脱口而出的感慨,源于特拉的母亲洛伊思在美国长期过着中国传统思想对女性的禁锢的生活经历。面对如今可以阔步走进的正门宫殿的现状,曾经百思不得其解,甚至是不敢想象的“我是谁?”“我曾经是谁?”“我未来要是谁?”的命题,刹那间便有了答案。这个答案在特拉的心中原本是“我现在是美国人”“我是来自封建思想严重落后国度的后裔,这是我的曾经”“我未来要是谁是个迷茫的命题”。现在这些命题在特拉眼中则转变为了:“我是美国华裔”“我曾经是眼前这个现代文明国度的后裔”“未来我是拥有两种文化熏陶的人”。旅行中,故宫博物院宫殿正门所代表的已不是一个历史建筑空间,而是一个承载中国女性被压迫的枷锁式的象征符号。特拉和母亲洛伊思的凝视,将宫殿正门隐含的中国女性从被压迫走上摆脱枷锁的隐性内涵唤醒,并走到了舞台的前台。面对此刻真切地展现在她们视野下的新中国女性早已摆脱了被压迫的局面,那些原本处在洛伊思和特拉内心隐性位置的“女性解放”瞬间被唤醒。当她们领悟到新中国女性的新气息时,她们原本苦闷、压抑的心情瞬间烟消云散,不由得感觉一身轻松。自此,她们找到了女性解放的出口和勇气,找到了对中国正面形象的依据。在这一旅行凝视的过程中,她们转变了对中国原有的封建落后、压迫女性的尘封形象,现代文明的中国形象的展现,使得她们对中国的态度也由隔膜转向了贴合。

总的来说,美国华裔新生代女性英文作品从关系空间的视角对中国关系空间进行的想象,呈现出了与以往华裔女性作家作品不同的特点。与以往美国华裔作家作品相比,在家庭关系空间上,美国华裔新生代女性作家从以往的单向否定态度转向了“背离到依恋”的双向理解;在教育关系空间上,美国华裔新生代女性作家从以往的分裂或粗暴融合转向探寻一种“脱域”的理想融合;在我与“国”的关系空间上,美国华裔新生代女性作家从以往的隔膜转向了贴合。美国华裔新生代女性作家英文文学中的中国关系空间呈现这些新风貌,与新生代作家们的思辨性思维和文化底色的自信有着重要的关系,与中国的和平崛起密切相关。同时,不可忽视的是,美国华裔新生代女性作家以英文为语言载体的作品,无疑是以西方人为隐含读者的。她们能在面向西方的作品中以思辨思维展现中国关系空间的新面貌,并展现自己对中国的身份认同和文化认同,对当今时代我们讲好中国故事也有一定的启示意义,对促进中外文化交流也有现实意义。

①Henri Lefebvre. The Production of Space(1974),Oxford:Blackwell,1991,p.31-33.

②Michel Foucault. Power/Knowledge: Selected Interviews & Other Writings: 1972-1977, New York: Pantheon Books,1980,p.45.

③[法]皮埃尔·布迪厄:《实践与反思:反思社会学导引》,李猛等译,中央编译出版社1998 年版,第131 页。

④[德]卡尔·曼海姆:《卡尔·曼海姆精粹》,徐彬译,南京大学出版社2002 年版,第57 页。

⑤[法]罗贝尔·埃斯卡皮:《文学与社会学》,王美华译,安徽文艺出版社1987 年版,第20 页。

⑥赵小琪:《台湾新世代本土诗人的中国想象》,《广东社会科学》2015 年第4 期。

⑦[11][16][17]Lang Samantha Chang. Inheritance,New York:W·W·Norton&Company,2004,p.52,p.31,p.32,p.22.

⑧⑨Mei Ng.Eating Chinese Food Naked,New York:Simon&Schuster,1998,p.11,p.36.

⑩Michael Slote.Moral Sentimentalism, Ethical Theory and Moral Practice,2004(7),p.63-71.

[12][美]马丁·L·霍夫曼:《移情与道德发展:关爱和公正的内涵》,杨韶刚等译,黑龙江人民出版社2003 年版,第26 页。

[13][14][15][英]安东尼·吉登斯:《现代性的后果》,田禾译,译林出版社2011 年版,第18 页,第24 页,第24 页。

[18][英]约翰·厄里:《游客凝视》,杨慧等译,广西师范大学出版社2009 年版,第89 页。

[19][法]阿尔弗雷德·格罗塞:《身份认同的困境》,王鲲译,社会科学文献出版社2010 年版,第33 页。

[20][英]斯图亚特·霍尔:《文化研究读本:文化身份与族裔散居》,罗钢等编,中国社会科学出版社2013 年版,第211 页。

[21]Justina Chen. North of Beautiful,New York:Hachette Book Group USA,2009,p.286.