在《洪州系的分化与石头系的兴起:解构禅宗传统两系五宗世系图》一文中,我以新的资料和证据考定天皇道悟、丹霞天然和药山惟俨皆师从马祖道一和石头希迁,并进而论述中晚唐时有关洪州禅思想的几次论争,以及在此论争的背景下,洞山良价、德山宣鉴、石霜庆诸、投子大同等相率脱离马祖系,认宗石头系,从而开始形成南岳、青原两大系及众多家系,重要的有沩仰、临济、曹洞、德山、雪峰、石霜、云门、法眼等八家,而五家宗派的说法,要到北宋中叶才定型。①本文承续这一讨论,进一步研究此八个重要家系在晚唐五代的发展。由于晚唐以降,禅宗在教义上已经融合于马祖道一至黄檗希运的洪州系的古典禅思想,②各家各系所标榜的主要是不同的机缘问答的手段设施和门风家曲。本文即尝试通过考证运用较为可靠的文本数据,辨析此八个家系的禅法门风,从而对禅宗在晚唐五代的发展演变做出新的探索。

根据较为可靠的唐五代碑铭、佛学专著、文人笔记等数据,中唐时禅门开始流行机智幽默、随问反质、似非而是的“临机问答”;至晚唐五代时机缘问答发展成熟,机锋猛锐,形式丰富多样,成为禅门师徒授受的重要实践。③然而,传世晚唐五代宗师的语录集皆编成刊行于宋代甚至更迟,而禅僧们又喜好踵事增华,不断为其先师编造增添新的资料,特别是机缘问答短语、偈颂及伴之而来的故事,因此这些语录集大多真中有伪,伪中有真,比归属于中唐禅师们的语录更难于分辨。例如,虽然传世《临济录》题临济弟子三圣慧然集,另一弟子兴化存奖校,但此集的完整形态最早见于编成于1029年的《天圣广灯录》,其后收入黄龙慧南编成于1029至1069年间之《马祖四家录》,最后由圆觉宗演于1120年编定为《镇州临济慧照禅师语录》。后三种文本变化不大,但从《祖堂集》到《传灯录》再到《广灯录》,一直有各种增补修订,柳田圣山、冲本克己和Albert Welter先后进行了细致的对比分析,有力地说明了大量内容的窜改和增补过程。④再如传世《云门匡真禅师广录》,卷首题门人守坚集,卷末署圆觉宗演校,但同样经过后代禅僧大量增补。传世刊本中,收于《古尊宿语录》(编成于1267年)的《云门广录》最早,共分为三卷,上卷收对机、《十二时歌》和偈颂;中卷收室中语要和垂示代语;下卷收勘辨、游方语录、遗表、遗诫、行录及请疏。Urs App将《祖堂集》、雷岳及陈守中所撰碑文、《传灯录》、《林间录》、《祖庭事苑》、《禅林僧宝传》、《宗门统要》、《续开古尊宿语要》等所收云门话语与《云门广录》逐一比较,发现《云门广录》的编成大致经过三个阶段:第一阶段为《传灯录》之前的早期文本,绝大多数见于《云门广录》的上卷,仅占全书约百分之二十七;在第二阶段,根据天衣义怀(993-1064)为云门语录所作的序(作于1053年,见于睦庵善卿所编《祖庭事苑》)及《祖庭事苑》中对云门语录的评注,在1053年前后,出现过至少三个云门语录的刊本,这些刊本的内容构成传世《云门广录》的上卷和中卷的绝大部分;在第三阶段,根据传世《云门广录》卷首之苏 序(作于1076年)等,传世《广录》下卷的绝大部分才出现。⑤《传灯录》后出现的超过百分之七十的部分,其来源不明,经过这种踵事增华的编辑过程而产生的《云门广录》,显然不是原始文本,不能直接用来研究云门文偃的禅思想。其他如沩山灵祐、仰山慧寂、洞山良价、曹山本寂等的传世语录皆编集刊行于明代,就更为遥远而疑雾重重。

为慎重起见,本章主要采用《祖堂集》、《宗镜录》及《传灯录》中所载上堂语,金石碑志及《宋高僧传》等书中的传记数据和话语记载,及其他一些可确知为较可靠的文本如敦煌抄本等,来分析各家宗师的禅思想和机缘问答门风。

一、沩仰门风

法眼文益在《宗门十规论》中,最早将“沩仰”合称,作为一个重要家系,此应代表五代后期的看法。早在元和末(820),沩山灵 (771~853)已在湖南潭州大沩山创建寺院,得到湖南观察使裴休、崔慎由及山南东道节度使李景让等的尊崇和扶持,聚集一千多信徒,蔚成著名的大法席,“数十年言佛者,天下以为称首。”⑥《祖堂集》和《传灯录》中录有大量沩山与学人的成熟机缘问答,但其可靠性很可怀疑。传世《潭州沩山灵 禅师语录》由语风圆信和郭凝之编成于明代,收入大量《传灯录》之后所出语录,显然更加不可信。郑愚所撰沩山碑文中,未述及任何机缘问答,仅称:“其有问者,随语而答,不强所不能也。”⑦《宗镜录》录二则沩山语如下:

仰山和尚问沩山和尚云:“真佛住何处?”沩山云:“以思无思之妙,反灵焰之无穷。思尽还原,性相常住。事理不二,真佛如如。”

沩山和尚云:“内外诸法,尽知不实。从心化生,悉是假名。任他法性周流,莫断莫绝。”⑧

第一则为一般问答形式,连智语的形式都未采用,近于郑愚所述“随语而答”,应较可靠。此则亦见《祖堂集》和《传灯录》仰山条,二书皆述仰山由此顿悟。⑨此正可证其时禅师启悟学人,尚未运用后来成熟的机锋设施。此类问答方式与沩山的同门黄檗希运的《传心法要》一致,说明这是此时禅宗师资问答的主要方式,而高度成熟的机缘问答在沩山、黄檗的时代应还未出现。

第二则出自《大沩警策》;《宗镜录》另云:“沩山有警策之文,无非苦口。”⑩此文完整发现于敦煌,题为《大沩警策》,?约抄写于五代后期。?佛藏中收有宋僧守遂(1072-1147)所注《沩山警策注》等数个本子,?另《全唐文》于沩山名下亦录有《警策文》。?传世诸本在文字上差异甚微,可视为同一文本系统,但与敦煌本却有346字的相异。?此文是研究沩山思想和实践的最重要和最可靠文本。以下将二种文本及《宗镜录》引文相对校,概述其要。

《警策》主要包含三层意思。第一层基于四谛、轮回、业报等佛教基本教义,阐述僧人出家缘由,强调出家人与俗众的不同价值取向和寺院生活目标,明确划分禅宗教团与世俗之众的界线,要求院中僧众坚定佛教信仰,树立高远目标。第二层批评某些僧人出家动机不正、不守律仪、不习教理、不勤修行等诸种现象。第三层指示僧人如何修习正道,其中又述及三个方面。其一为立志高超,遵守律仪,选择良朋,增育德行,努力勤修。例如:

佛先制律,启创发蒙。轨则威仪,净如冰雪。止持作犯,束敛初心。微细条章,革诸猥弊。……堂堂僧相,容貌可观。皆是宿植善根,感斯异报。便拟端然拱手,不负寸阴。事业不勤,功果无就。岂可一生空过,抑亦来世无裨。辞亲决志披缁,意欲等超何所。晓夕思忖,岂可迁延过时。心祈佛法栋梁,用作后来龟镜。常以如此,未能少分相应。出言须涉于典章,谈说乃傍于稽古。形仪挺特,意气高闲。远行要假良朋,数数清于耳目。住止必须择伴,时时闻于未闻。故云:“生我者父母,成我者朋友。”亲附善者,如雾里行,?虽不湿衣,时时有润。狎习恶者,长恶知见,晓夕造恶,即目交报,殁后沈沦。一失人身,万劫不复。忠言逆耳,岂不铭心者哉!便能澡心育德,晦迹韬名。蕴素精神,喧嚣止绝。

这些话语虽然出之以谆谆劝告的亲切语气,但实际上是在严厉地强调佛教戒律和寺院条规:寺中僧人必须严守律轨条章,束敛身心,保持堂堂正正的仪表和冰雪般的清净心灵;必须立下高远的志向,远离恶人,与良朋相互切磋,及时努力,刻苦修养,以期成为佛法栋梁。这些要求大都与当时普遍的佛教寺院伦理相一致,并非禅宗寺院独有;但其中关于“成我者朋友”的规劝则较为特殊,采用了出自世俗的格言和人伦关系作为寺院法则,这可能是因应沩山寺聚集大量禅僧的实际需要而制定。唐代佛教寺院常住僧侣一般从数名至一百多名不等,如圆仁《入唐求法巡礼行记》所载,山东牟平县庐山寺有五位僧人,扬州开元寺有三十位僧人,天台山国清寺则有一百五十多位常住僧人;在九至十世纪的敦煌寺院中,僧人数目则从三十多位至一百多位不等,平均约为四十五位。?与这种一般情况大相殊异,沩山寺拥众“至于千有余人”。由于人数众多,良莠不齐,选择朋友、切磋佛理成为能否成器的关键,故文章后面又反复强调:“博问先知,亲近善友”;“早访明师,亲近高德。”因此,此条似可视为晚唐禅寺的独特规则。

其二为参禅学道,顿悟心性:

若欲参禅学道,顿超方便之门。心契玄津,研几精妙。决择深奥,启悟真源。博问先知,亲近善友。此宗难得其妙,切须仔细用心。可中顿悟正因,便是出尘阶渐。此则破三界二十五有,内外诸法,尽知不实,从心化生,?悉是假名。不用将心凑泊,但情不附物,物岂碍人。任他法性周流,莫断莫灭。?闻声见色,盖是寻常。者边那边,应用不阙。如斯行止,实不枉披法服,亦乃酬报四恩,拔济三有。生生若能不退,佛阶决定可期。往来三界之宾,出没为他作则。此之一学,最妙最玄。但办肯心,必不相赚。……研穷法理,以悟为则。心境俱捐,莫记莫忆。六根怡然,行住寂默。见性清净,无浊无辱。?

沩山一方面提倡通过参禅学道而顿悟“真源”,亦即人人本有的如来藏/佛性,了见自性“清净”,本无浊染,而“闻声见色”的寻常人生活动,皆是佛性之“应用不阙”;另一方面又强调诸法不实、悉是假名的般若空观,要求达到“心境俱捐”的无心之境。这些都与从马祖到黄檗的即心是佛、性在作用、无心是道等古典禅思想相一致,而“法性周流,莫断莫灭”二句,突出真如法性流转不灭的如来藏观念,此尤为马祖师徒所津津乐道。?

其三为温习经典,搜寻义理:

若有中流之士,未能顿超,且于教法留心。温寻贝叶,精搜义理,传唱敷扬,接引后来。报佛恩德,时光亦不虚弃。必须以此扶持住止威仪,便是僧中法器。岂不见倚松之葛,上耸千寻,附托胜因,方能广益。

虽然沩山此处将从佛典中寻求义理称为中流之士,但是由于顿悟之门“难得其妙”,只有少数杰出之士可以达到,故他对于学习经典的劝导,实际上更具有普遍性,应是沩山寺中的日常课程。

郑愚所撰碑文称:沩山创寺后,“以至于千有余人,自为饮食纲纪。”?《警策》显然即为整顿、建立此千余人的教团之“纲纪”。Mario Poceski认为沩山对僧人的激烈批评,可能出于以下两种原因:其一是会昌灭佛前佛教徒的堕落已经引来批评,酝酿危机;其二是会昌灭佛后的深刻反省。?其说有一定道理,但一个拥有千余人的大寺院,在任何时候都有可能鱼龙混杂,掺入动机不正的僧人。早在元和中,以法正为首的百丈弟子辈(沩山很可能也在其中)已经认识到“厘革山门”、“欲清其流,在澄其本”的重要性,因此制定了百丈寺的第一套寺规。?中唐以来,禅师自创自主的寺院日益流行,著名道场少则数百人,多则千余人。如何在传统佛教戒律的基础上,制定更为具体细致的规则,以整顿、管理此类大禅院,引导禅僧的宗教修习,提高禅僧的道德素质,成为禅宗发展的首要问题。百丈山、沩山、雪峰、云门等能够蔚成禅宗的大法席,与法正、灵 、义存、文偃(参见下面的讨论)等制定寺规、善于管理有密切的关系。此类寺规虽然以传统戒律为基础,并不代表超越戒律的“禅门独行”,但对于禅宗寺院在体制上和寺院伦理上的建设、发展和完善,却是必要的步骤,不可忽略。沩山出家初期曾师从律师法恒和义宾,学习戒律,?又与精于戒律的百丈法正同门,并可能参与制订百丈寺的第一套寺规,这些都是沩山注重戒律寺规的基础。

沩山弟子仰山慧寂(807-883)三十五岁即出世,于会昌元年(841)在袁州仰山创栖隐寺,其弟子西塔光穆、南塔光涌、仰山东塔继住为第二、三、四世。江西观察使韦宙于咸通二年(861)改其父韦丹在洪州南昌的石亭为观音院,请仰山居之,?仰山弟子南塔光涌亦曾住此。至咸通三年(863),仰山往韶州东平山重建旧寺,后赐额弘祖禅院。?

仰山慧寂是晚唐时成熟机缘问答的最早倡导者之一。?宋齐邱《仰山光涌长老塔铭记》记光涌谒仰山,“石亭有似驴之问,涌公有非佛之对。”?陆希声《仰山通智大师塔铭》载其“从国师忠和尚得元机境智,以曹溪心地,用之千变万化。欲以直截指示学人,无能及者。而学者往往失旨,扬眉动目,敲木指境,递相效 ,近于戏笑,非师之过也。”?《祖堂集》仰山条记其:“先参宗禅师,次礼耽源,在左右数年,学境智明暗一相。”并记其三次以画圆为机锋。?所谓“元机境智”、“境智明暗一相”,可能指“大圆镜智”,一般解释为仰山从南阳慧忠弟子 源应真处学得画圆相之机锋。?画圆相是否始于慧忠和应真,很可怀疑,因为中唐时此类成熟的机缘问答方式尚未出现;但不少证据表明,仰山很可能是画圆相的始作俑者。《宋高僧传》仰山传载:

凡于商攉,多示其相。时韦胄就寂请伽陀,乃将纸画规圆相,圆围下注云:“思而知之,落第二头。云不思而知,落第三首。”乃封呈达。自尔有若干势以示学人,谓之仰山门风也。海众抠衣得道者不可胜计。……今传《仰山法示成图相》,行于代也。?

《祖堂集》记仰山的高丽弟子五冠山瑞云寺顺之发明十七种圆相之法,?此条应为朝鲜僧人据顺之事迹而增补;?《传灯录》亦载顺之(记为五观山顺支)以圆相为机缘问答,?则顺之曾用圆相应可信。?《传灯录》记仰山另一弟子西塔光穆以画圆相为机锋;又记西塔传资福如宝,如宝传资福贞邃,贞邃自称从其师处学得画圆相之法;如宝另一弟子潭州鹿苑和尚亦善画圆相。?综上诸条,仰山一系确乎以画圆相的机锋对答方式相传授,?并因此被称为“仰山门风”;而宋初所传《仰山法示成图相》,应是此系世代累积的产物。法眼文益《宗门十规论》称:“沩仰则方圆默契。……圆相互出,惟言深达沩山仰山。”?此虽沩仰并称,但画圆相的门庭施设应始于仰山。仰山及其弟子雄心勃勃,自称南宗正统,甚至以仰山为直承惠能的七祖。?石井修道认为所谓沩仰宗,应是先有仰山宗,其后才挂上沩山的名字。?如果从门风的角度看,其说甚是。

仰山开创画圆相的机缘手段,以之引导学人悟道,可能受到密教曼荼罗(Ma ala)的启示。Ma ala原意为“圆”,也可指“领土”或“地区”,汉译为轮圆具足,是密教表示宇宙真理的图绘和象征符号,将成组的佛和菩萨配置,修行者通过观想和礼拜,可获得圆满的觉悟。?

《祖堂集》和《传灯录》所录仰山语录中,有大量与其师沩山灵 的成熟机缘问答。在沩山的时代机缘问答还未成熟,故归属于仰山的语录,除画圆相和长篇上堂语外,其余高度成熟的简短机锋仍有问题,恐怕有不少唐末至宋初后裔的增补润饰。传世《袁州仰山慧寂禅师语录》也是由语风圆信和郭凝之编成于明代,收入更多《传灯录》之后的语录,可靠性就更成问题。故本文不直接用这些语录分析沩仰父子的禅思想和门风。

二、曹洞门风

曹洞并称,也最早见于法眼文益的《宗门十规论》。洞山良价(807-869)师从五泄灵默、南泉普愿和云岩昙晟三家,但他在咸通初有意高抬石头希迁,可能是最早标举青原——石头一系并回归此系的禅师。?洞山于唐宣宗大中五年(851)在洪州高安新丰山创建寺院,聚徒五百余人,法席大盛,名闻京师,后唐懿宗赐额咸通广福寺。其弟子洞山道全(?-894)和青林师虔(?-904)续住为第二、第三世。其后仍由禅僧世代住持,至北宋初已传至第十世。?《新唐书·艺文志》著录洞山《大乘经要》一卷、《激励道俗颂偈》一卷。?《传灯录》洞山条末尾有注云:“师昔在泐潭寻译[按当为绎]大藏,纂出《大乘经要》一卷,并《激励道俗偈颂诫》等,流布诸方。”?余靖《筠州洞山普利禅院传法记》述:“集《大乘经要》一卷,行于世。”?两种文本今皆不传。在唐末至宋初机缘问答普遍突出“不须看经坐禅”的风气中,曹洞后裔恐怕不可能编造出洞山寻绎藏经而编纂《大乘经要》的故事,故此事应当属实。

南岳齐己(864-943?)为洞山弟子龙牙居遁(834-923)的偈颂作序,称:

禅门所传偈颂,自二十八祖,止于六祖,已降则亡厥。后诸方老宿亦多为之,盖以吟畅玄旨也,非格外之学,莫将以名句拟议矣。洎咸通初,有新丰、白崖二大师所作,多流散于禅林。虽体同于诗,厥旨非诗也。?

洞山本名新丰山,故此处“新丰”指洞山良价;“白崖”指沩山弟子香严智闲,香严寺在邓州白崖山。由此可知洞山确实以偈颂著称,所作流布禅林。敦煌抄本S2165录有《先洞山和尚辞亲偈》:

不好浮荣不好儒,愿乐空门舍俗徒。

烦恼尽时愁火灭,恩情断处爱河枯。

六根戒定香风引,一念无生惠力扶。

为报北堂休怅忘[望],譬言身死譬如无。?

后来子升、如 编《禅门诸祖师偈颂》,收有归属于洞山之《辞亲书》、《后书》及洞山母亲之《娘回书》,其中有上引偈及另两首颂。这些迟出的资料,除《辞亲偈》外,未见于此前任何文本,很可能都是根据此偈敷衍而成。

《宗镜录》载有洞山偈颂五首及断句一联:

先洞山和尚偈云:“者个犹不是,况复张三李。真空与非空,将来不相似。了了如目前,不容毫发拟。”

洞山和尚悟道偈云:“向前物物上求通,只为从前不识宗。如今见了浑无事,方知万法本来空。

洞山和尚云:“吾家本住在何方,鸟道无人到处乡。君若出家为释子,能行此路万相当。”

洞山和尚云:“学得佛边事,犹是错用心。”

洞山和尚偈云:“世间尘事乱如毛,不向空门何处消。若待境缘除荡尽,古人那得喻芭蕉。”

先洞山和尚《心丹诀》云:“吾有药,号心丹,烦恼炉中炼岁年。知伊不变胎中色,照耀光明遍大千。开法眼, 毫端,能变凡圣刹那间。要知真假成功用,一切时中锻炼看。无形状,勿方圆,言中无物物中言。有心用即乖真用,无意安禅无不禅。亦无灭,亦无起,森罗万像皆驱使。不论州土但将来,入此炉中无不是。无一意,是吾意;无一智。是吾智;无一味,无不异。色不变,转难辩,更无一物于中现。莫将一物制伏他,体合真空非锻炼。

此外,《祖堂集》载洞山悟道偈:

切忌随他觅,迢迢与我 。我今独自往,处处得逢渠。

渠今正是我,我今不是渠。应须与摩会,方得契如如。

同书又记雪峰义存及其弟子镜清道 (868-937)分别在对答中引用此偈。另《传灯录》录有洞山《无心合道颂》:

道无心合人,人无心合道。

欲识个中意,一老一不老。

以上见于早期文本的八首偈颂及一联断句,有可能出自洞山《激励道俗颂偈》。这些偈颂中,有些劝告道俗出家修行,断绝俗情,如《辞亲偈》和“吾家本住在何方”、“世间尘事乱如毛”等偈;有些则阐发禅理,一方面强调自心是佛,顿悟得道,如“吾有药号心丹”、“切忌从他觅”、“能变凡圣刹那间”,另一方面又扫除对此心的执着,以无心而合道,如“者个犹不是”、“我今不是渠”、“更无一物于中现”、“人无心合道”等。这些偈颂集中讨论即心是佛与无心是道的关系,这正是中唐后期、晚唐前期马祖后裔所普遍关注的命题,与马祖道一至黄檗希运融合如来藏/佛性理论和般若空观之古典禅思想完全一致。

《祖堂集》洞山条还录有《劝学徒》的警诫语,其中有云:“住止必须择伴,时时闻于未闻。远行要假良朋,数数清于耳目。故云:‘生我者父母,成我者朋友’。亲于善者,如雾里行。虽不湿衣,时时有润。”此段亦见于上引沩山灵 的《大沩警策》中。由于沩山的建寺时期比洞山早了三十年左右,而且《大沩警策》完整见于敦煌抄本,因此归属于洞山的《劝学徒》更有可能是唐末五代时曹洞后裔模仿《大沩警策》而编造。另有更晚出的《洞山和尚规诫》,其中云:“父母生身,方沾利益。岂许结托门徒,追随朋友。”此与《劝学徒》中之“生我者父母,成我者朋友”相矛盾,尤其可见出杂凑的痕迹。另外,《祖堂集》和《传灯录》中所录洞山与弟子学人的大量成熟机缘问答,许多在内容上和方式上皆与唐末五代各种对答雷同或相似;宋代以降又出现更多归属于洞山的偈、颂、诫、机语等,至明末语风圆信、郭凝之编《瑞州洞山良价禅师语录》、日僧玄契于十八世纪编《筠州洞山悟本禅师语录》,其可靠性更可怀疑。

综上所述,传世归属于洞山的偈颂语录著述中,《大乘经要》最为可靠,存于敦煌和《宗镜录》等早期文本中的八首偈颂及一联断句,可能出自北宋初尚传世的《激励道俗颂偈》,也较为可信。根据这些著录和资料,我们可知洞山精研佛典,对大乘法要有较为深入的认识;强调出家修行、断绝俗情的重要性;在禅学观念上则与马祖至黄檗之“即心是佛,无心是道”的古典禅教义相合。

洞山弟子曹山本寂(840-901)于唐昭宗光化二年(899)在抚州崇仁县荷玉山创建曹山寺,改山名为曹山,聚徒数百人。其弟子曹山慧霞续住为第二世。镇南节度使、南平王钟传(?—906)推尊曹山,曾三次遣使迎请。

关于曹山,基于南岳玄泰所撰塔铭的《宋高僧传》本传最为重要。传中不但透露了洞山最早高抬石头希迁一系的消息,而且记载了曹山的门风设施:

后被请住临川曹山,参问之者堂盈室满。其所酬对,激射匪停,特为毳客标准。故排五位以铨量区域,无不尽其分齐也。复注《对寒山子诗》,流行寓内,盖以寂素修举业之优也。文辞遒丽,号富有法才焉。

“激射匪停”形容对答时如同射箭般的迅猛尖锐机锋,曹山在此方面成为当时禅师的标准,说明他可能也是促使机缘问答成熟的先驱之一。“排五位以铨量区域”,应即法眼《宗门十规论》中所述曹洞门风:“曹洞则敲唱为用”,“曹洞家风,则有偏有正,有明有暗”。《传灯录》谓曹山“及受洞山五位铨量,特为丛林标准。”但根据《宋高僧传》,五位铨量的门风可能创始于曹山,而且也有可能为曹山的弟子辈所增补。例如,《重编曹洞五位》署曹山弟子曹山慧霞述,广辉(年代未详)释,元初晦然补。《祖堂集》和《传灯录》虽录有归属于曹山与洞山及学人的众多机缘问答,但并未述及五位铨量的具体内容。至宋代开始出现洞山将云岩昙晟所传《宝镜三昧》、《五位君臣偈》、《五位君臣显诀》、《三种渗漏》等传授给曹山的故事,并总结曹洞门庭为偏正五位、四宾主、功勋五位、君臣五位、王子五位、内绍外绍等,这些应为曹洞后裔所逐渐发展增添。

《宗镜录》于曹山名下收录一首偈和一段上堂语:

先曹山和尚偈云:“从缘荐得相应疾,就体消机道却迟。瞥起本来无处所,吾师暂说不思议。”

先曹山和尚云:“古佛心,墙壁瓦砾是者,亦唤作性地,亦称体全功,亦云无情解说法。若知有,这里得无辩处。十方国土,山河大地,石壁瓦砾,虚空与非空,有情无情,草木丛林,通为一身。唤作得记,亦云一字法门,亦云总持法门,亦云一尘一念,亦唤作同辙。若是性地不知有,诸佛千般喻不得、万种况不成。千圣万圣,尽从这里出,从来不变异。故云十方薄伽梵,一路涅 门。”

《祖堂集》曹山条亦录有一段上堂语:

师每上堂示诲云:“诸人莫怪曹山不说。诸方多有说成底禅师在,你诸人耳里 满也。一切法不接不借,但与摩体会,他家差别知解,无奈 梨何。天地洞然,一切事如麻如苇,如粉如葛,佛出世亦不奈何,祖出世亦不奈何。唯有体尽,即无过患。你见他千经万论说成底事,不得自在,不超始终,盖为不明自己事。若明自己事,即转他一切事为 梨自己受用具。若不明自己事,乃至 梨亦与他诸圣为缘,诸圣与 梨为境,境缘相涉,无有了时,如何得自由?若体会不尽,则转他一切事不去;若体会得妙,则转他一切事,向背后为僮仆者。是故先师云:‘体在妙处。’莫将作等闲。到这里不分贵贱,不别亲 ,如大家人守钱奴相似。及至用时,是渠不得知东西。这里便是不辩缁素,不识清浊。若是下人出来着衣,更胜阿郎,奈何缘被人识得伊。专甲向诸人道:向去语则净洁,事上语却不净洁,且唤什摩作事上语?这里没量大人弁不得。”

这些偈和法要,反复强调体悟“自己事”,亦即自性/佛性。永明延寿引曹山偈,即为了说明“若有悟斯真实法性,此人则能了知三世诸佛,及一切众生,同一法界,本来平等,常恒不变”的如来藏/佛性理论。此外,曹山还赞同“无情有性”说,认为佛性遍布万事万物,包括“十方国土,山河大地,石壁瓦砾,虚空与非空,有情无情,草木丛林”等。

曹山的另一重要著作,是《宋高僧传》所记《对寒山子诗》。《传灯录》寒山条亦载:“曹山本寂注释,谓之《对寒山子诗》。”“对”字本义应为对法,即阿毗达磨(abhidharma)。Abhidharma一词由两部分组成:abhi与dharma,abhi意为对向、对观,dharma是法,合起来指对向佛法/佛经而作整理、分类、训诂、注释的研究,这也就是佛藏中“论”这一部分的内容。故《对寒山子诗》中“对”的本义应为“注”。传世《寒山诗集》中与佛教相关的诗,约有一百一十九首,其中约有六十五首是以佛教的基本教义劝世讽俗的通俗诗,另约五十四首则是表现古典禅思想的诗偈,这两类诗在内容、风格、体式、声韵等各方面都有着明显的区别甚至矛盾,许多学者先后对这些诗是否出自同一作者提出怀疑。我在《传世寒山诗集中禅诗作者考辨》一文中,通过内容和形式两方面的对比分析,并结合大量原始数据进行严密考证,以较充分证据说明这些禅诗主要体现古典禅思想,其语音和用韵方式也较接近晚唐人;其真正作者不是寒山,而是曹山。曹山撰《对寒山子诗》,其形式为以诗注诗;这些作为注释的诗在唐末五代战乱中与原诗相混,成为我们今天在《寒山诗集》中所看到的这一部分独具特色的禅诗。《新唐书·艺文志》录:“《对寒山子诗》七卷,天台隐士。”可知北宋时曹山的名字已从《对寒山子诗》中佚去。

这些禅诗反复吟咏的主题是体悟自性/佛性,与上述曹山的偈颂和上堂语完全一致:

今日审思量,自家须营造。(245)

贾客却归门内去,明珠元在我心头。(199)

我自观心地,莲花出淤泥。(267)

我心似秋月,碧潭清皎洁。无物堪比伦,教我如何说。(51)

不解审思量,只道求佛难。回心即是佛,莫向外头看。(213)

寄语诸仁者,复以何为怀。达道见自性,自性即如来。(239)

偈颂是唐末五代机缘问答的流行手段之一。洞山和曹山皆长于用偈颂宣扬佛意禅理,引导学人契悟。洞山弟子龙牙居遁尤以偈颂而著称,《传灯录》卷二十九录《龙牙居遁偈颂》十八首;《禅门诸祖师偈颂》收《龙牙和尚偈颂》九十五首,前有南岳齐己序云:“龙牙之嗣新丰也,凡托像寄妙,必含大意。犹夫骊颔蚌胎, 耀波底。试捧 味,但觉神虑澄荡,如游寥廓,皆不若文字之状矣。”故偈颂可视为曹洞门风的主要特色。

三、德山门风

在五代末至北宋初禅林内外的评述中,德山宣鉴(782-865)被列举为晚唐五代的重要家系之一,并经常与临济相提并论。北宋中叶前,与《马祖四家录》的出现大致同时,也出现《德山四家录》。此文本今已不传,柳田圣山推测可能包括德山、岩头全豁(828-887)、雪峰义存(822-908)、玄沙师备(835-908)四家语录。虽然此文本实际情况如何,已不可得知,但同样说明在达观昙颖的《五家宗派》出来之前,德山一直被视为一个重要的家系。《祖堂集》、《宋高僧传》及《传灯录》所载德山宣鉴生平行事,大致相同,应皆本于僧元会所撰碑文。三书述德山原于蜀中穷研律藏,精通性相诸经,“常讲《金刚般若》,时谓之‘周金刚’”;后访学禅道,师从龙潭崇信而得悟。咸通初,朗州刺史薛庭望邀请宣鉴居朗州武陵德山,蔚成著名法席,“堂中常有半千人。”德山宣称龙潭为石头二世,可能继洞山之后将本系归宗青原——石头系,此为其能够在晚唐五代自立一家的重要原因之一。

《宗镜录》录有德山两则上堂语:

德山和尚云:“若有一尘一法可得,与汝执取生解,皆落天魔外道。只是个灵空,尚无纤尘可得,处处清净,光明洞达,表里莹彻。”

又云:“汝莫爱圣,圣是空名。更无别法,只是个 灵空,无碍自在,不是庄严修证得。从佛至祖,皆传此法,而得出离。”

《传灯录》亦录有德山一则上堂语:

师上堂谓众曰:“于己无事,则勿妄求。妄求而得,亦非得也。汝但无事于心,无心于事,则虚而灵,空而妙。若毛端许言之本末者,皆为自欺。毫牦系念,三涂业因。瞥尔生情,万劫羁锁。圣名凡号,尽是虚声。殊相劣形,皆为幻色。汝欲求之,得无累乎。及其厌之,又成大患,终而无益。”

此三则法要的思想相当一致,皆强调灵空、无心、无事、无碍的般若智慧,与德山精研般若经典的经历相吻合。

《宋高僧传》载:“天下言激箭之禅道者,有德山门风焉。”“激箭”谓机锋迅猛锐利如同飞箭。《宗门十规论》批评五代末禅僧云:“棒喝乱施,自云曾参德峤、临济。”“德峤”即德山。《传灯录》记首山省念(926-994)与学人问答,有“临济喝、德山棒”的流行说法。省念主要活动于五代末至北宋初。联系《祖堂集》和《传灯录》多载德山棒打之机锋故事,我们有理由推测,德山或其弟子辈有可能是棒打的机缘手段的开创者,所谓“激箭”般的德山门风,可能即指此。

四、临济门风

《祖堂集》记临济义玄(?-867)经由黄檗希运的介绍,谒高安大愚,两次被打后大悟,还大愚以数拳。《传灯录》则记临济向黄檗问祖师西来意,三问三遭打;于是老师指示弟子访问大愚,后者以黄檗老婆心之语使临济大悟,临济打大愚一拳致谢。黄檗的《传心法要》含有少数智语对答,但大多为一般的问答,从中可推知黄檗时尚未出现成熟的机缘问答,更遑论棒打的机锋。《传灯录》列大愚为归宗智常法嗣,但有目无文,注云“无机缘语句不录”,可知大愚本无机语传世。临济悟道故事中黄檗、大愚与临济棒拳交施的机锋,应是唐末五代时的编造。《宋高僧传》所载临济传看来最为平实可信:

释义玄,俗姓邢,曹州南华人也。参学诸方,不惮艰苦。因见黄檗山运禅师,鸣啄同时,了然通彻。乃北归乡土,俯徇赵人之请,住于城南临济焉。罢唱经论之徒,皆亲堂室。示人心要,颇与德山相类。以咸通七年丙戌岁四月十日示灭。敕谥慧照大师,塔号澄虚。《言教》颇行于世,今恒阳号临济禅宗焉。

此传告诉我们四件重要事情:其一,临济曾参学诸方,最后从黄檗而得悟,与大愚无关;其二,临济的心要与德山相似;其三,五代末北宋初之际,《临济言教》流传于世;其四,其时已经有“临济宗”的称呼。

临济约于大中八年(854)后住镇州(今河北正定)临济院,成德军节度使王绍懿(857-866在任)致以师礼。至咸通二年(861),临济应河中节度使之请,离镇州赴蒲州(今山西永济)。咸通六年(865)临济又应魏博节度使何弘敬之请,往魏州(今河北大名)居观音寺江西禅院。临济主要弟子三圣慧然居镇州,兴化存奖居魏州,幽州谭空住幽州(今北京),定州善崔住定州(今河北定州),镇州万岁住镇州,沧州米仓住沧州(今河北沧州),涿州纸衣住涿州(今河北涿州)等等,并大都得到地方镇将的支持。于是,在方镇的扶持下,临济系在晚唐时崛起于北方。

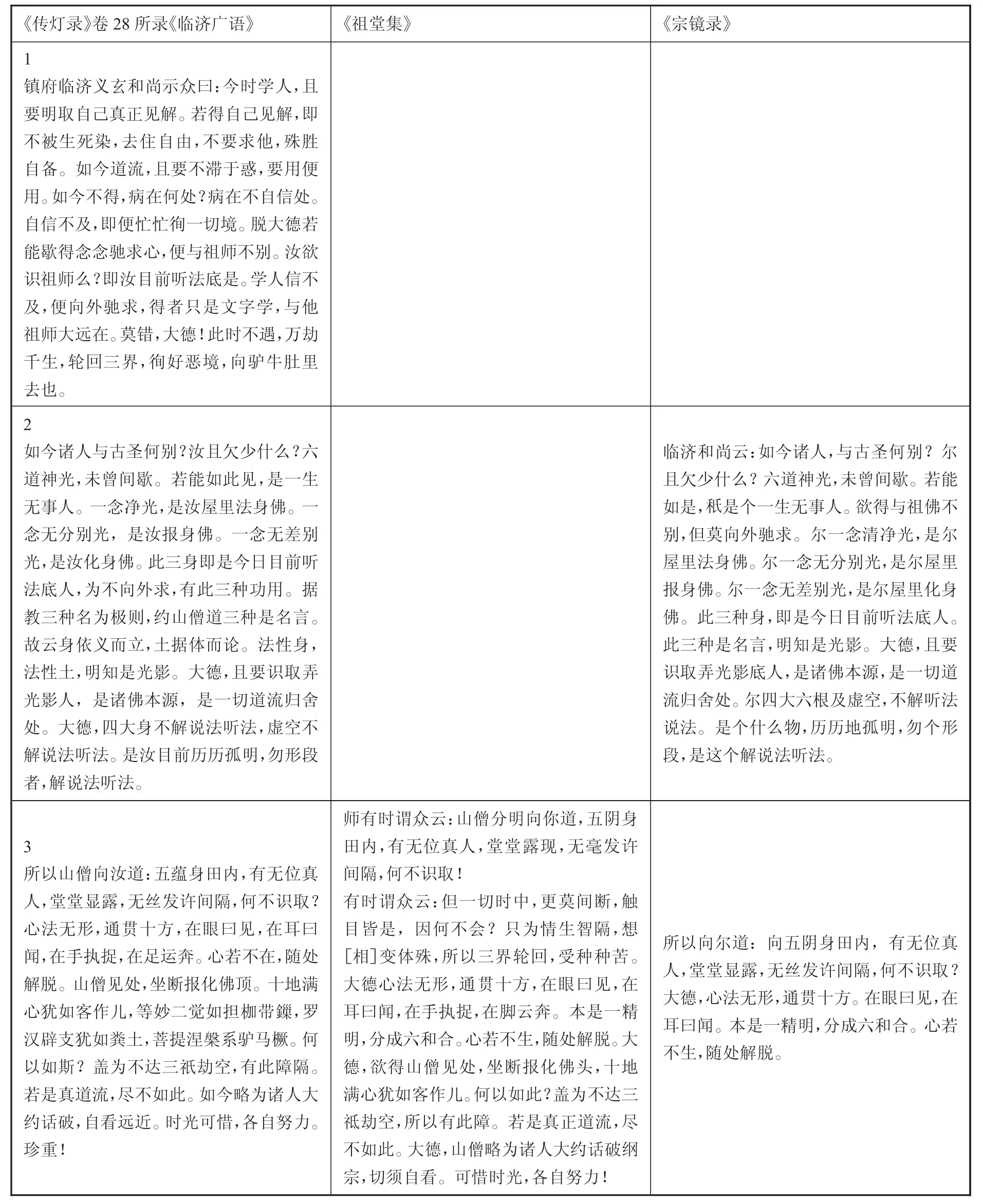

《祖堂集》和《传灯录》各录有一些临济的上堂语和机缘问答语,《宗镜录》亦录有一则上堂语。如本章开头所述,虽然传世《临济录》题弟子三圣慧然集,另一弟子兴化存奖校,但此集的完整形态最早见于编成于1029年的《天圣广灯录》,经过各种增补修订,并非原始文本。《传灯录》卷二十八所录《临济广语》,为长篇上堂法要,此则亦以较简略的形态见于《祖堂集》和《宗镜录》,兹比较如下。

从以上表格可知,《传灯录》所载《临济广语》,除第一段外,第二、三段见于《宗镜录》,第三段还见于《祖堂集》,仅文字略有出入,可见三书皆以一个共同文本为基础,可能是较为原始的临济语本。以下即据此分析临济的禅法门风。

首先,临济发挥马祖至黄檗所提倡的即心是佛,提出“五蕴身田内有无位真人”,无位真人即指人人本有的佛性:

汝欲识祖师么?即汝目前听法底是。学人信不及,便向外驰求,得者只是文字学,与他祖师大远在。……一念净光,是汝屋里法身佛。一念无分别光,是汝报身佛。一念无差别光,是汝化身佛。此三身即是今日目前听法底人。为不向外求,有此三种功用。……五蕴身田内有无位真人,堂堂显露,无丝发许间隔。何不识取?

其次,临济进一步阐发马祖关于佛性体现在日常作用的教义:“心法无形,通贯十方,在眼曰见,在耳曰闻,在手执捉,在足运奔。心若不在,随处解脱。”其三,临济以“呵佛骂祖”的方式,阻止学人向外驰求:“佛顶十地满心犹如客作儿,等妙二觉如担枷带锁,罗汉辟支犹如粪土,菩提涅 系驴马橛。”

《宗门十规论》批评五代末禅僧:“棒喝乱施,自云曾参德峤、临济。”《传灯录》记临济三传弟子首山省念与学人问答,有“临济喝、德山棒”的流行说法。同书又记临济弟子兴化存奖批评弟子满院乱喝:

师谓众曰:“我只闻长廊下也喝,后架里也喝。诸子,汝莫盲喝乱喝。直饶喝得兴化向半天里住,却扑下来气欲绝。待兴化苏息起来,向汝道未在。何以故?我未曾向紫罗帐里撒真珠,与汝诸人虚空里乱喝作什么!”

在晚唐五代“棒喝乱施”的情况下,此类批评乱喝的话语不太可能是编造出来的。柳田圣山根据此条,认为存奖反对喝的手段,并推测临济弟子中有三圣慧然和兴化存奖两个不同的派别。然而,存奖这里仅是批评过度滥用的风气,而这种风气的出现,恰好表明临济或至迟其弟子辈已经开始运用喝的机缘手段,至其第二代弟子时已经发展至极端。德山和临济师承有别,但五代末北宋初禅师却多将二家视为同一宗派,应即着眼于二家棒、喝门风方面的相近之处。

宋代禅僧总结临济家风,有三玄三要、三句、四宾主、四料拣、四照用等。关于这些术语的总结和阐述,如果不计归属于临济的语录,最早见于归属于临济三传弟子首山省念及省念弟子谷隐蕴聪(965-1032)和汾阳善昭(947-1024)的语录中,如果将这些看成临济后裔在五代末至北宋初的发展敷衍,应该更符合实际情况。

五、石霜门风

《祖堂集》石霜庆诸(807-888)条本于孙 所撰碑文,《宋高僧传》石霜传则本于南岳玄泰所撰行录,然二书及《传灯录》所记石霜生平行事大致相同。石霜先后师从沩山灵 和道吾圆智,而以道吾为本师;其后约于会昌元年(841)居潭州长沙石霜山,蔚成禅宗重要道场。他很有可能也是较早将本系归宗青原——石头系者,从而得以自立门庭。

表一《传灯录》、《祖堂集》、《宗镜录》所录临济上堂语比较

传世归属于石霜的语录中,未见有较长的上堂法要。《宋高僧传》载:“二十年间,堂中老宿,长坐不卧,屹若 杌,天下谓之石霜枯木众是也。南方谓之丛林者,翻禅那为功德丛林也,为四方清则者无出其右。”另二书亦有类似记载。则石霜禅法以坐禅为突出特色,未曾树立机缘问答的独特门风。

后来汾阳善昭在《广智歌一十五家门风》中,称石霜门风为“或君臣,或父子,量器方圆无彼此。士庶公侯一道平,愚智贤豪明渐次”;石霜楚圆《赞诸方尊宿》也谓:“石霜道吾,父子相呼。三门五路,广诱初徒。君臣和合,岂话有无。”这种君臣和合的门风,应该为石霜后裔在五代至北宋初的发展。例如,石霜再传弟子同安常察(?-961)撰《十玄谈》,宣扬“宾主默时全是妄,君臣道合正中邪”等机缘设施。

六、雪峰门风

雪峰义存(822-908)师从芙蓉灵训(归宗智常弟子)和德山宣鉴,自认出石头一系。雪峰于咸通十一年(870)在福州闽县象骨峰建寺,为历任福建观察使韦岫、陈岩等所推尊,唐僖宗赐号真觉大师。其后又得闽王王审知(862-925)扶持,常年聚集一千五百多徒众,成为闽中第一大道场。雪峰门下出玄沙师备(835-908)、鼓山神晏(873-945)、长庆慧 (854-932)、保福从展(?-928)、云门文偃(864-949)等大师,分别住持闽、粤各大道场,俨然独盛一方。黄滔在雪峰碑中说:“达摩六叶,止于曹溪。分宗南北,德山则南宗五叶。大师嗣[下阙一句]其今六叶焉。……曹溪分派,谁继南宗?一言冠绝,六叶推雄。”《祖堂集》和《传灯录》雪峰条皆录有不少简短的机缘问答语,但尚难于判断其可靠性。《祖堂集》另录有一则长篇上堂法要:

有时上堂,众立久,师云:“便与摩承当,却最好省要,莫教更到这老师口里来。三世诸佛不能唱,十二分教载不起。如今嚼涕唾汉争得会?我寻常向师僧道:是什摩?便近前来见答话处,驴年识得摩?事不得已,向汝与摩道,已是平欺汝了也。向汝道,未跨门以前,早共汝商量了,还会摩?亦是老婆心也。省力处不肯当荷,但知踏步向前觅言语。向汝道:尽乾坤是个解脱门,总不肯入,但知在里许乱走,逢着人便问:‘阿那个是?我还着摩?’只是自受屈,所以道:‘临河渴水,死人无数;饭箩里受饿人,如恒河沙。’莫将等闲。和尚子,若实未得悟入,直须悟入始得,不虚度时光,莫只是傍家相徼,掠虚嫌说悟入,且是阿谁分上事?亦须着精神好!菩提达摩来道:‘我以心传心,不立文字。’且作摩生是汝诸人心?不可只是乱统了便休去。自己事若不明,且从何处出得如许多妄想?向这里见凡见圣,见有男女、僧俗、高低、胜劣,大地面上炒炒底铺砂相似。未尝一念暂返神光,流浪生死,劫尽不息。惭愧!大须努力好!”

此则未见于《传灯录》,但黄滔所撰雪峰碑文中,亦提到雪峰“常曰:‘三世诸佛十二分教,到此乃徒劳耳”,与上引语的基本意思相合,皆强调明白了悟“自己事”,即自身本有的佛性,如果不明己事,向外追求,即使穷尽三世诸佛十二分教,也是徒劳无益。这仍是对古典禅自心是佛的基本教义的阐发。

传世《雪峰真觉禅师语录》,最早由宋僧守勋编集于1032年,王随撰序。但至1080年,此集已经“散乱漫灭,仅存而不可考,独得文惠王公所为《语录序》刻石”,于是孙觉“旁搜博采,删其重复,诿僧数人,共雠正之”,重新编成《广录》。其后又经明末林弘衍重新编刻于1639年,即今传世之本。因此,此文本显然不能不加鉴别地用来研究雪峰的禅思想。但其中收有《师规制》,注明“永明寺知觉禅师延寿立石”,并记具体的颁布日期为“光化四年闰六月十日沙门义存告示”。按光化四年四月改元为天复,不过此年确实闰六月(闰六月十日为公元901年七月二十八日);雪峰远在闽中深山,有可能尚未得知改元之事,故仍用光化年号。此外,《师规制》所定寺院规则,远比宋代通行的禅苑清规简朴,故此文应较可靠。兹详引如下:

师规制

夫出家者,先效轨仪,肃严其行。行既精矣,乃曰其人方可参选明师,次择其理。且正道寂寥,尽古今而绝逢,包通十方万类,而从来莫二。如此之事,假世而言之。若以住持之门,依像法而安处,收物情而共居。欲令百川同归一源,众流而臻大海。古云:“家无二主,国无二王。”二主必诤,二王则竞。况僧居无诤,有诤非僧。要令三世住持万所,心安人和,不失其绪者矣。

■或有投归僧坊,而求变白披缁者,尽令归奉一主。

■主无二,即免为诤。但依芙蓉先师规制,即知其义也。

■蓝田、张际两庄,但逐年轮差了事僧勾当,始终供应塔院,常住供养当院僧徒等,切不得别议住持。

■众中或有老者、病者,不任自取索,即差了事童行,终始看侍。如无童行,转差沙弥。如无沙弥,轮差大僧始终看侍,无至违越。

■或有乡村檀那,精心礼请唱佛道场,必须众议,能为法事者差,免俗讥嫌。

■当院出家沙弥、童行、大僧等,无事出院,不辞知事及大众等,如若却来,便须出院。若为小小因缘,若无重过,却来即罚礼一百拜,放住。如若当时不遵指约,亦须出院。

■当院徒众等,或非知事,辄行杖木,令人不安,昼时出院。

右件条约住持之事,仰纲维主首及僧徒等,共相遵守,不得违越,终而复始。光化四年闰六月十日,沙门义存告示。

雪峰声称这些规则遵遁的是芙蓉灵训的规制,可知其师也曾制订寺规。雪峰首先强调严守佛教传统戒律的重要性:“先效轨仪,肃严其行。”其次,他特别突出寺主的独尊地位及对寺院管理权的独掌,与百丈山第一套寺规推尊祖师和寺主的倾向相一致,而与官立寺院由寺主、上座及维那三纲共掌寺务的体制有所不同,虽然雪峰寺中也有各级“纲维主首”、“知事”等。这反映了《宝林传》以来推尊祖师的观念。其三,雪峰寺中有蓝田、张际两处常住田庄,供应寺中的日常费用。其四,雪峰格外关注对老病僧人的照看侍候,表现了禅宗的寺院伦理精神。其五,雪峰对应邀举办道场法会十分谨慎。其六,制定细致严格的寺院纪律和处罚条例。与沩山寺一样,雪峰寺“常不减一千五百徒”,管理这样大的一座寺院,需要在传统戒律之外增加一些更为具体细致的规则。雪峰寺规是禅宗寺规发展过程中的重要一环,对于禅宗寺院的建设和完善有重要的贡献,不应忽视。赞宁称:“雪 化众,切乎杜默禅坐,知戒急也。”则雪峰寺中除重戒律外,又以坐禅为重要实践。

北宋初论门风宗系,多有将雪峰与其弟子玄沙师备等相提并论者。赞宁于雪峰传末系云:

雪峰道也恢廓乎!骏奔四海学人,所出门生形色不类,何邪?玄沙乘《楞严》而入道,识见天殊。其犹谚曰:“青成蓝,蓝谢青,师何常,在明经。”故有过师之说。一则雪峰自述,塔铭已尽其致也。一则玄沙安立三句,决择群见,极成洞过欤?今江表多尚斯学,此学虚通,无系了达,逍遥勿拘,知乘急也。雪峰化众,切乎杜默禅坐,知戒急也。其能各舍一缓,以成一全,则可乎!

赞宁另于玄沙传中云:“其于建立,透过大乘初门,江表学人无不乘风偃草欤。”根据赞宁所述,雪峰重戒律,而玄沙则推重大乘教典,其禅思想以《首楞严经》为基础。《传灯录》玄沙条亦称其:“阅《楞严经》发明心地,由是应机敏捷,与修多罗冥契。”铃木哲雄从《玄沙宗一大师广录》中找出一些词语,用以论证玄沙对《首楞严经》的引用。但此录由日僧玄光刊行于1690年,虽然卷首署“光化三年岁次庚申参学小师智严集”,玄光在跋中又称得之于日本太平山大中禅寺所藏宋孙觉刊本,但其中显然录有光化三年(900)后事,故此录应与其他刊行于宋代以降的唐五代语录一样,虽然可能本于某一原始语本,却不可避免地经过后代增补修饰。玄沙语录另一传世本为《福州玄沙宗一禅师语录》,由明林弘衍于1626年编印,序云:“旧有大小录行世,今无有存者。余山居之暇,搜览诸集, 为三卷。”此本主要从《传灯录》、《五灯会元》等灯史中搜集而成,显然也不是原始文本。

《传灯录》卷二十八录有《玄沙宗一师备大师广语》,其中第一则较明显化用《首楞严经》,兹全引如下:

太虚日轮,是一切人成立。太虚见在,诸人作么生满目觑不见,满耳听不闻。此两处不省得,便是瞌睡汉。若明彻得坐却凡圣,坐却三界。梦幻身心,无一物如针锋许,为缘为对,直饶诸佛出来,作无限神通变现。设如许多教网,未曾措着一分豪,唯助初学诚信之门,还会么?水鸟树林,却解提纲他甚端的,自是少人听,非是小事。天魔外道,是孤恩负义。天人六趣,是自欺自诳。如今沙门不荐此事,翻成弄影汉,生死海里浮沈,几时休息去?自家幸有此广大门风,不能绍继得,更向五蕴身田里作主宰,还梦见么?如许多田地,教谁作主宰?大地载不起,虚空包不尽,岂是小事!若要彻,即今遮里便明彻去,不教仁者取一法如微尘大,不教仁者舍一法如豪发许,还会么?

“成立”指安身立命的根本,亦即自身本有的佛性。虚空是《首楞严经》中运用最多的意象之一,被用来反复喻指既圆满常住又真空无相的自性/如来藏;黄檗在《传心法要》中,也大量运用这一意象,藉以说明“即心是佛,无心是道”的古典禅教义。1?此外,《首楞严经》还用日轮的意象与虚空相配,表明虚空无相,但又不妨碍诸相显发;黄檗亦曾引用这一组合意象,说明众生心如同虚空日轮,虽然光明遍照天下,但空寂之性从未改变。玄沙以“太虚日轮,是一切人成立”而立论,即化用《首楞严经》和黄檗之意,阐发古典禅的教义:既要明了自身本性,又不执著心田主宰,不取一法,不舍一法,如同虚空日轮,既明亮圆满,又空寂无相,真空妙有,常存不灭。

玄沙对《首楞严经》的理解和运用,在晚唐至宋初的禅僧中并不少见。《传灯录》长沙景岑(?-868)条载:

师曰:“酌然言不干典,非智者所谈。大德岂不见《首楞严经》云:‘当知十方无边不动虚空,并其动摇地水火风,均名六大,性真圆融,皆如来藏,本无生灭。’”……讲《华严》大德问:“虚空为是定有?为是定无?”师曰:“言有亦得,言无亦得。虚空有时但有假有,虚空无时但无假无。”云:“如和尚所说,有何教文?”师曰:“大德岂不闻《首楞严经》云:‘十方虚空,生汝心内,犹片云点太清里。’岂不是虚空生时但生假名?又云:‘汝等一人发真归源,十方虚空皆悉消殒。’岂不是虚空灭时但灭假名?老僧所以道,有是假有,无是假无。”

同书千光 省条载:

后阅《楞严》,文理宏浚,未能洞晓。一夕,诵经既久,就案若假寐。梦中见日轮自空降,开口吞之。自是倏然发悟,差别义门,涣然无滞。后闻国城永明法席隆盛,专申参问。永明唯印前解,无别指喻。

虽然《传灯录》中所载语录真假相杂,但在晚唐至宋初“不须看经坐禅”的流行口号下,“借教悟宗”的话语一般应较可信。景岑发明《首楞严经》中“虚空”喻象之理, 省则发明经中“日轮”喻象之理,其理解皆与玄沙相近。景岑年代比玄沙早,则玄沙可能受其一定影响。 省为玄沙五传弟子、法眼文益三传弟子,玄沙至法眼一系皆重经论,详见下述。马祖已经引述《首楞严经》,但主要用来说明“性在作用”的教理;黄檗进一步运用此经来融合如来藏和般若空观,作为完善古典禅教义的经典基础之一。赵州从谂再传弟子长庆道 撰《楞严说文》,是禅门第一位为《首楞严经》作注者。随着古典禅教义的完成,既强调如来藏自性又扫除对此自性的执著的《首楞严经》从晚唐开始流行禅林,就不会令人感到意外了。

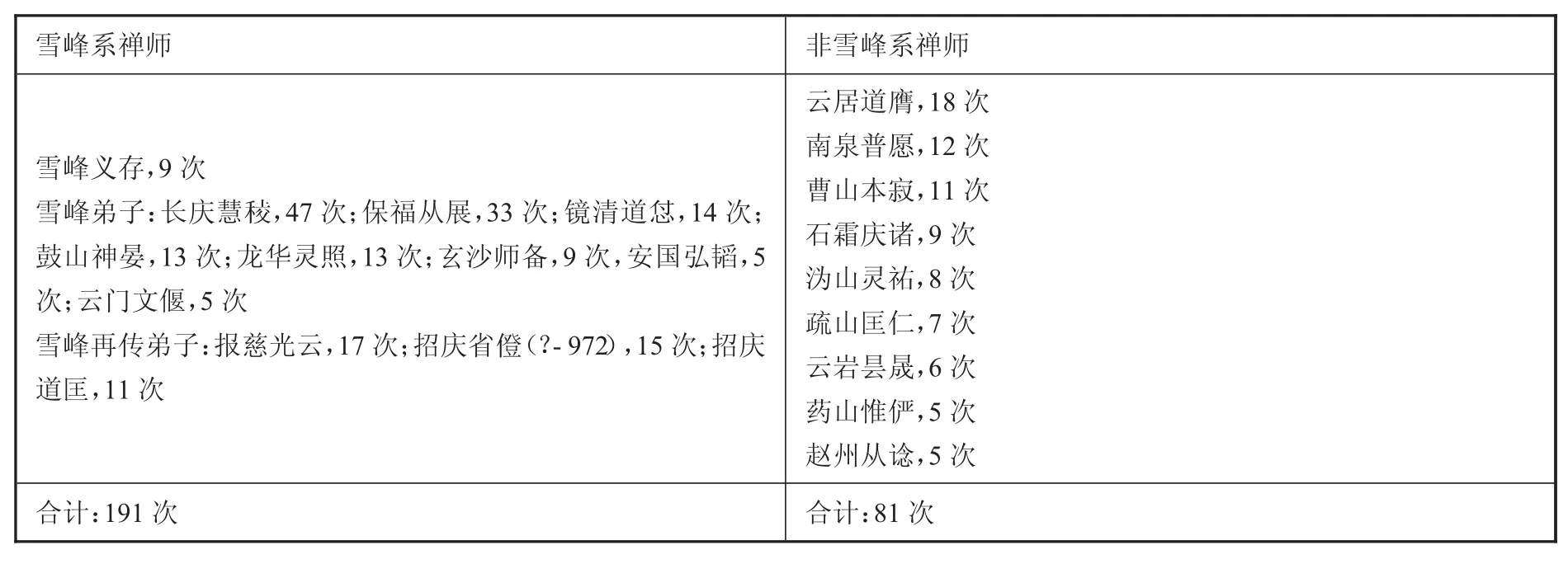

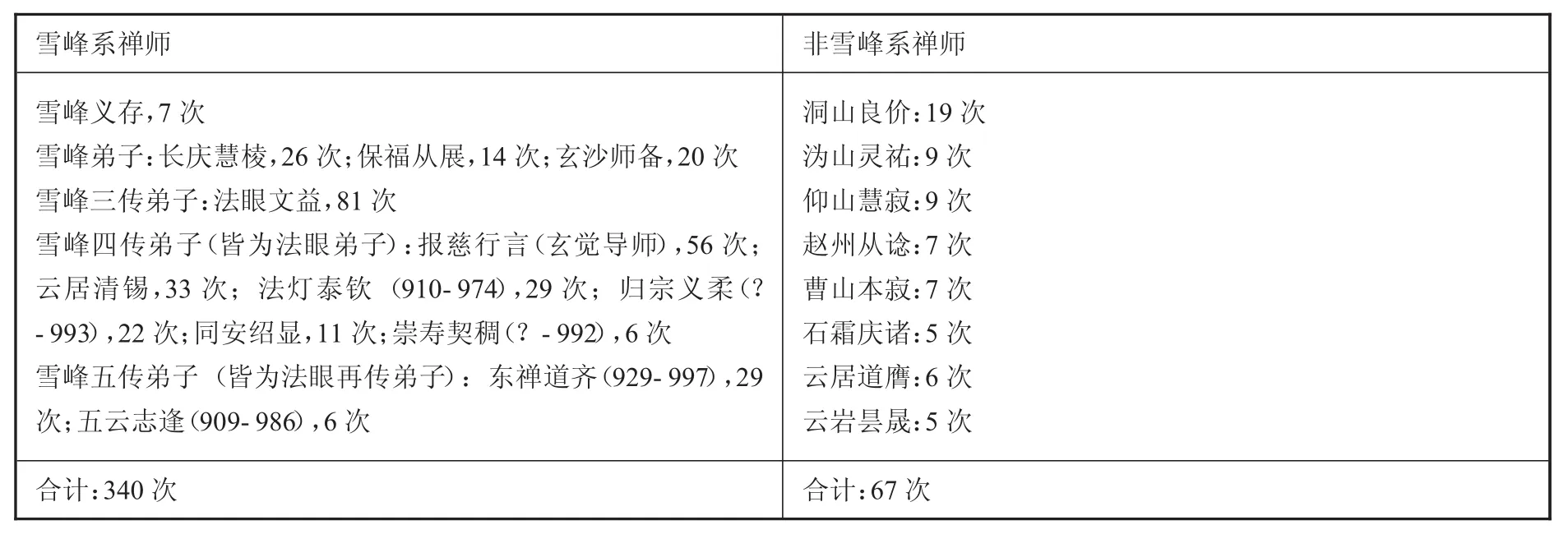

赞宁认为雪峰重戒定,玄沙重经乘,“所出门生,形色不类”。但雪峰一系实际上有其共同的门风家曲:他们很可能开创了举、征、拈、代、别的机缘手段,用来对前代或同时代禅师的话头进行评述阐发。《祖堂集》和《传灯录》皆录有此类评语,后书卷二十七还专门辑有“诸方杂举、征、拈、代、别语”。举语、征语、拈语大致相似,基本上皆是选取前代或同时代禅师的话头或故事,进行发问和评述,点明所含蕴的禅机;代语和别语则是用自己的话语回答、响应或取代未回答的、不完善的或不恰当的话头;这些也合称为“著语”。我们将此二书所录著语分别作了统计,有五次以上记录者列表如下:

表二《祖堂集》所录运用举、征、拈、代、别语五次以上禅师统计表

表三:《传灯录》所录运用举、征、拈、代、别语五次以上禅师统计表

根据上表,《祖堂集》中,雪峰系禅师共用著语一百九十一次,非雪峰系禅师共用八十一次;《传灯录》中,雪峰系禅师共用著语三百四十次,非雪峰系共用六十七次。相比之下,雪峰系明显占优势,其中又以法眼及其弟子和再传弟子辈最突出,《传灯录》共记二百七十三次(《祖堂集》未及收法眼下禅师)。《传灯录》东禅道齐条记其“初住筠州东禅院,……次住洪州双林院,后住云居山。三处说法,著语要、搜玄、拈古、代别等集盛行诸方,此不繁录”。可知法眼门下已经将各种著语结集,并盛行于时。

柳田圣山认为,拈弄古人话头是雪峰门下的一般倾向,但其他派系也这样做,应是当时五家的共通方式。然而,由于其他家系的拈弄几乎皆归属于著名的宗师,特别是南泉、赵州、云岩、沩山等的时代较早,不可能已经出现此类著语,故更有可能的情况是,雪峰一系先开创此门风,其他系禅师争相模仿编造,并安放于其先师的名下,以显示他们比雪峰系更早运用此种手段。这是晚唐五代禅僧编造机缘对话的普遍手法,如画圆竖拂、棒打喝骂等手段在此时期出现后,全部都被追溯地安放于马祖道一及其弟子的名下,以致一些禅史误以为马祖时所有机缘手段都已经齐备。由于《祖堂集》的编者静和筠为雪峰三传弟子,《传灯录》的编者道原为法眼再传弟子,他们有可能较多采录本系的话语。然而,根据上述占绝对优势的统计数字,以及雪峰之前的著语拈弄仅是零碎归属于各家宗师的情况,我们仍然可以比较有把握地推测,此种机缘手段可能创始于雪峰系之闽禅,其后由法眼系传播于南唐、吴越地区,并带进北宋。这一手段将禅宗话语公案化,其后临济系的汾阳善昭(947-1024)等受此影响,进一步发展出“颂古”的形式,从而拉开宋代公案禅、文字禅、看话禅的序幕。

七、云门门风

云门文偃(864-949)的生平,主要见于雷岳和陈守中所撰碑文。云门师从睦州道踪(亦称陈尊宿,黄檗弟子)和雪峰义存,而自认出雪峰门下。他于南汉乾亨元年(917)接替灵树如敏(?-917;西院大安弟子)任韶州灵树寺住持,至乾亨七年(923)得南汉高祖刘(889-942)支持,率徒于韶州曲江县(今广东乳源)云门山开山创院,五年后建成,南汉高祖赐额光泰禅院,后改证真禅寺、大觉禅寺。云门于韶州传法三十多年,一直受到南汉高祖和中宗刘晟(920-958)的尊崇和扶持,多次应召入宫说法。南汉朝廷的支持,促成了云门系在南方的繁盛和传播。雷岳所撰碑称:“师一坐道场,三十余载,求法宝者云来四表,得心印者叶散诸山。”

如本章开头所述,虽然传世《云门匡真禅师广录》卷首题门人守坚集,卷末署宋鼓山圆觉宗演校,但实际上经后代禅僧大量增补,并非原始文本。《祖堂集》云门条录偈颂二首,一则简短的上堂语,及八则机缘问答短语。《祖堂集》编成时,云门刚去世三年,但此条未述及其去世之事,可能始编于云门去世前。雷岳和陈守中所撰碑文各录有数则机缘问答语。《传灯录》云门条录有十五则上堂语。根据这些较早的资料,我们可略窥云门禅法门风的一些特点。首先,云门以一种“无事,亦无无事”的双重否定,来说明人人本心圆满不缺,与祖佛无别,学人应自明己事,不须无事找事,向外驰求,亦不须刻意解会无事无心的道理:

师云:“莫道今日谩诸人,好扼理不得,已向诸人道,遮里作一场狼藉。忽遇明眼人见,谓之一场笑具,如今亦不能避得也。且问你诸人,从上来有什么事,欠少什么,向你道无事,亦是谩你也。须到遮田地始得,亦莫趁口头问,自己心里黑漫漫地。”

师上堂云:“我事不获已,向你诸人道直下无事,早是相埋没了也。”

师云:“……却退步向自己根脚下推寻,看是个甚么道理。实无丝发与汝作解会,与汝作疑惑。汝等各各且当人,有一段事,大用现前,更不烦汝一毫头气力,便与祖佛无别。”

“根脚下”指安身立命的立足之处,“有一段事”指人人本有的佛性。其次,云门批评当时禅僧盲目游方参禅,搜求参究语录,并未真正契会本心:

师云:“……自是诸人信根浅薄,恶业浓厚,突然起得许多头角,担钵囊千乡万里受屈。且汝诸人有什么不足处,大丈夫汉阿谁无分。触目承当得,犹是不着便。不可受人欺谩,取人处分。才见老和尚动口,便好把特石蓦口塞,便是屎上青蝇相似,

竞接将去,三个五个,聚头地商量。苦屈,兄弟。他古德一期为尔诸人不奈何,所以方便垂一言半句,通汝入路。遮般事拈放一边,独自着些子筋骨,岂不是有少许相亲处。”

师云:“……举一则语,教汝直下承当,早是撒尿着汝头上。直饶捻一毫头,尽大地一时明得,也是剜肉作疮。虽然如此,汝亦须实到遮个田地始得。若未,切不得掠虚。”

其三,虽然晚唐五代禅僧话语普遍使用俚俗方言,云门似乎较多用粗俗、呵骂、直截之语,如上引文中之“屎上青蝇”、“撒尿着汝头上”、“信根浅薄,恶业浓厚”等。

《人天眼目》以“三句”和“一字关”概括云门家风。《传灯录》记云门弟子德山缘密上堂语:“德山有三句语,一句函盖乾坤,一句随波逐浪,一句截断众流。”《云门广录》卷末附有归属于德山缘密之《颂云门三句话》三首,将上述三句各敷衍成一首颂。而《人天眼目》录此三颂,却称为《普安道颂三句》。《祖堂集》和《传灯录》云门条皆未录此三句,宋睦庵善卿已经指出此三句为德山缘密语,后经普安增饰为三首颂,其说甚是。《人天眼目》所谓“一字关”,谓云门常以一字回答学人的问题,但所举例子皆出《云门广录》,《祖堂集》和《传灯录》中未见类似回答,故应该也是后人增添。

《云门广录》卷末另附有归属于云门的《遗诫》。陈守中所撰云门碑铭记:“乃自札《遗诫》,曰:‘吾灭后,汝等弗可效俗教着孝服哭泣丧车之礼,则违佛制,有紊禅宗也。’”所引数语,与《广录》所录大致相合,可知此文应较可信。《遗诫》全文如下:

夫先德顺化,未有不留遗诫。至若世尊将般涅,亦遗教 。吾虽无先圣人之德,既忝育众一方殆尽,不可默而无示。吾自居灵树,及徙当山,凡三十余载,每以祖道寅夕激励。汝等或有言句布在耳目,具眼者知,切须保任。吾今已衰迈,大数将绝,刹那迁易,顷息待尽。然沦溺生死,几经如是。非独于今矣。吾自住持已来,甚烦汝等辅赞之劳,但自知愧耳。吾灭后,置吾于方丈中。上或赐塔额,悬于方丈,勿别营作。不得哭泣孝服,广备祭祀等,是吾切意。盖出家者,本务超越,毋得同俗。其住持等事,皆仍旧贯。接诸来者,无失常则。诸徒弟等,仰从长行训诲。凡系山门庄业什物等,并尽充本院支用,勿互移属他寺。教有明旨,东西廊物,尚不应以互用,汝当知矣。

云门临终交代三事:其一不营建塔院,不办理丧事;其二恪守本寺的旧规常则;其三谨保本寺的庄园产业。由此可知,云门继承其师之风,在主持寺院日常事务、接待来访僧客及收授徒弟等方面制订了严格的规则;并善于经营寺院庄园,将之作为本寺世代承传的产业。云门去世后,其弟子云门爽、云门宝、云门煦相续住持此寺。余靖《韶州乐昌县宝林禅院记》云:“[南汉]刘氏尤佞于佛,故曲江名山秀水、膏田沃野,率归于浮屠氏。”云门所开创的大觉禅寺在南汉时为韶州曲江第一大丛林,则其所拥有的常住庄园,规模一定十分可观。这些反映了晚唐五代时期非官办禅寺的经济体制。

八、法眼门风

法眼文益(885-958)师从律师希觉、长庆慧 、地藏桂琛,自认出玄沙——地藏一系。南唐先主李(889-943)于937至943年间,请法眼住持苏州吴江县(今江苏吴江)报恩禅院;中主李 (916-961)于保大中(943-957)请其居金陵清凉大道场。由于得到南唐国主的尊崇和扶持,法眼一系于五代后期至北宋前期繁盛于江浙地区,其门下涌出众多著名禅师,其中最重要者为天台德韶(890-971)、报慈文遂、法灯泰钦(?-974)等。而天台德韶又得到吴越王钱 (929-988)的特别推崇,被尊为国师;德韶弟子永明延寿亦为钱 所敬尚,被先后延请住灵隐和永明两大道场,门下弟子多达二千多人。《祖堂集》未及收法眼语录。《传灯录》编者道原为法眼再传弟子,故收录较多法眼及其弟子和再传弟子的语录,并于卷二十八录有《法眼广语》、卷二十九录有《大法眼禅师颂》十四首。其后宋代各种灯史和禅宗著作续有增补,至明代语风圆信和郭凝之编集《传灯录》以下资料为《金陵清凉院文益禅师语录》,收入《五家语录》。此集显然不是原始文本。《宋高僧传》法眼传称其“好为文笔,特慕支汤之体,时作偈颂真赞,别形纂录。”可知法眼擅长于偈颂,《传灯录》所收十四首颂应较可靠。以下主要据《传灯录》所载广语、偈颂及《宗门十规论》分析其禅法门风。

首先,法眼认为虽然彼时家系迭兴,各有门庭设施,但“大道无方,法流同味”,禅门应基于共同的“纲宗”,也就是古典禅反复提倡的体悟自性、即心是佛:

奉劝且依古圣慈悲门好,他古圣所见诸境,唯见自心。

心地法门者,参学之根本也。心地者何耶,如来大觉性也。……祖师哀悯,心印单传。俾不历阶级,顿超凡圣。只令自悟,永断疑根。……祖师西来,非为有法可传,以至于此。但直指人心,见性成佛,岂有门风可尚者哉!

“直指人心,见性成佛”的口号,如果不算可靠性有问题的禅文献,最早见于黄檗《传心法要》,其次即见于此,再其次法眼二传弟子永明延寿在《宗镜录》中两次述及,故法眼提倡此口号,应是可信的。

其次,法眼沿袭宗密关于顿悟渐修的观念,说明“理在顿明,事须渐证”,顿悟之后,仍须从事各种修习活动,讲究传授引导学人的“门庭建化”,其中首要的一条是学习经论,“先明佛意”:

苟或未经教论,难破识情, 正见于邪途,汩异端于大义, 斯后进, 入轮回。……凡欲举扬宗乘,援引教法,须是先明佛意,次契祖心,然后可举而行,较量疏密。傥或不识义理,只当专守门风,如 妄有引证,自取讥诮。

法眼有《因僧看经》颂:

今人看古教,不免心中闹。

欲免心中闹,但知看古教。

此颂讲述对待经教的辩证态度,一方面不能滞着经典,陷入闹杂的理障;另一方面又必须阅读经典,才能去除喧闹的心尘。法眼自己精通经论,尤重唯识、华严思想。他有《三界唯心》颂:

三界唯心,万法唯识。唯识唯心,眼声耳色。

色不到耳,声何触眼。眼色耳声,万法成办。

万法匪缘,岂观如幻。大地山河,谁坚谁变。

此述三界唯心,万法唯识,而心识亦空幻不实之唯识理论。法眼又有《华严六相义》颂:

华严六相义,同中还有异。异若异于同,全非诸佛意。

诸佛意总别,何曾有同异。男子身中入定时,女子身中不留意。

不留意,绝名字,万象明明无理事。

《华严经》述总、别、同、异、成、坏六相,其中包括三对范畴,用以说明万事万物之间全体与部分(总别)、同一与差异(同异)及生成与坏灭(成坏)的关系。唐代华严宗师以六相圆融解说此三对范畴,说明其相即相融、依存转化的关系。法眼此颂即述六相圆融之意,并特别强调虽然总中有别,同中有异,但别异在实质上并未超出总同,就如同男子专心入定,女子还心意外驰,禅定的时刻各自有异,但妙明的本心并无不同。《宗门十规论》亦云:

大凡祖佛之宗,具理具事。事依理立,理假事明。理事相资,还同目足。若有事而无理,则滞泥不通。若有理而无事,则汗漫无归。欲其不二,贵在圆融。

此阐发理事圆融、互相依存、不一不异、不可偏执的华严观念。

如前所述,法眼之师祖玄沙师备以研习阐发《首楞严经》而著称。法眼弟子报慈文遂曾注释《首楞严经》。另一弟子天台德韶(891-972)上堂云:

如来一大藏经,卷卷皆说佛理,句句尽言佛心,因什么得不会去。若一向纤络言教,意识解会,饶上座经尘沙劫,亦不能得彻。此唤作颠倒知见,识心活计,并无得力处,此盖为根脚下不明。若究尽诸佛法源,河沙大藏一时现前,不欠丝豪不剩丝豪。诸佛时常出世,时常说法度人,未曾间歇。

此处表现与法眼相同的对待经典的辩证态度:一方面佛经传达的是佛心,禅者必须从中领会;另一方面不可陷入知见的理障,迷失根本。德韶推尊天台祖师智

,入天台山建智者道场数十所,“时谓之后身”,并接受天台僧羲寂之托请,向吴越王钱 进言,遣使往新罗、日本搜求已散佚的天台教典,使之再获完备。德韶弟子瑞鹿遇安精通《首楞严经》,“时谓之安楞严”;雁荡愿齐精通天台教旨;报恩永安喜好李通玄《华严经论》,与经合印,流行天下。德韶另一弟子永明延寿尤以会通禅教而著称,“诵《法华》计一万三千许部[遍]”,常读《华严经》、《摩诃般若经》、《首楞严经》、《维摩诘经》、《仁王般若经》、《阿弥陀经》等,所著《万善同归集》、《心赋注》、《宗镜录》等广泛引用各种佛典,以论证古典禅宗旨。延寿弟子千光 省梦日轮而领悟《首楞严经》,延寿则给予印可。可知法眼一系沿承玄沙之风,重视研习经典。《宋高僧传》玄沙传末云:“至今浙之左右,山门盛传此宗,法嗣繁衍矣。其于建立透过大乘初门,江表学人无不乘风偃草欤!”在赞宁的时代,两浙禅僧所传玄沙一系,实际上皆出法眼之门。《传灯录》亦称法眼使“玄沙正宗中兴于江表”。因此,法眼系门风或许可概括为发扬玄沙遗风,重视经论,会通禅教。

其三,法眼针对五代末的禅门弊病而提出十条规诫:(1)心地未明,妄为人师;(2)党护门风,相互攻击;(3)举唱纲要,却不知宗旨何在;(4)棒喝交施,滥用机缘手段,不能切合问答的时节和旨要;(5)理事相违,妄谈染净;(6)不选择良师益友,任意批评古今言句;(7)盲目记诵语录,临时不解妙用;(8)不通教典,不识义理,乱加引证;(9)不懂声律,不达理道,却好作歌颂;(10)护己之短,毁人之长,好争胜负。其中第二条和第四条批评禅僧滥用机缘问答手段门风的现象,第三条和第七条指斥禅僧盲目记诵语录的风气,已经见于上述云门的批评。另外活动于五代末北宋初的洞山守初也严厉地指责:“楚山北面,汉水南江,击法鼓而会禅徒,举宗风而明祖道。若以扬眉瞬目,竖拳竖指,謦 咳嗽,是厨中拭钵帛。道什么会也无,也是衲僧破草鞋。……或若开口动舌,说向上向下,这边那边,玄会妙会,道出道入,君臣父子,明体明用,尽是谤般若,埋没宗风。”可知这些是五代至宋初伴随机缘问答成熟后而出现的弊端。第六条告诫“夫为参学之人,既入丛林,须择善知识,次亲朋友,知识要其指路,朋友贵其切磋”,第十条批评“破佛禁戒,弃僧威仪,返凌铄于二乘,倒排斥于三学”,皆使人联想到沩山《警策》和雪峰《师规制》中对于结识良朋、严守戒律的规劝。第十条勉励禅僧成为“抱道之士,洁行之人。肯暂徇于众情,勉力绍于祖席。会十方之兄弟,建一处之道场。朝请暮参,匪惮劳苦。且欲续佛慧命,引道初机,非为治激声名,贪婪利养”,亦与沩山谆谆劝勉僧人努力修行的“老婆心”相同。

此外,法眼及其弟子辈发扬雪峰系的门风,大量地运用举、征、拈、代、别等著语来评述前代或同时代禅僧的话头。法眼的弟子和再传弟子诸如报慈行言、云居清锡、归宗义柔、同安绍显、崇寿契稠、东禅道齐、五云志逢等进入北宋,将这一机缘手段带进宋代,促成了拈古、颂古、参古等公案禅、文字禅、看话禅的发展。

本文考证晚唐五代较为可靠的禅文献,并以之为基础讨论这一时期的主要家系门风。概括说来,此时期禅门各个家系所宣扬的法要,皆以马祖至黄檗的古典禅教义为基础,基本上未超出此范围。机缘问答在这一时期达到高度成熟,成为禅门盛行的教学实践,而重要的宗师和家系确实也建立起一些独特的机锋手段和门庭设施,形成各自的门风家曲。仰山慧寂可能受密教曼荼罗启发,开创画圆相的门风。洞山良价和曹山本寂一系长于偈颂,而所谓偏正五位等曹洞设施,则主要是曹洞后裔在五代至北宋初的逐渐发展。德山宣鉴一系可能开创棒打的门风。临济义玄一系可能开创喝骂的门风,但所谓三玄三要、四宾主、四料拣、四照用等门庭设施,则是临济后裔首山省念、谷隐蕴聪、汾阳善昭等在五代后期至北宋初的发明。石霜庆诸一系本以坐禅为突出特征,所谓君臣和合的门庭设施,则是石霜后裔的进一步发展。雪峰义存及其在闽中的传人可能开创举、征、拈、代、别的机缘手段,并由其后裔法眼系禅僧带进北宋,开宋代公案禅、文字禅、看话禅先风。云门文偃一系以粗俗、呵骂、直截的语言风格为特征,而所谓云门三句和一字关,则是其后裔德山缘密等在五代末至北宋初的发明。法眼文益一系发扬其师祖玄沙师备的遗风,以重视经论、会通禅教为主要特征。另一方面,机缘问答和家系分化在达到高潮后,也出现了许多弊病,诸如不明教典,党护门庭,盲目记诵语录,滥用棒打喝骂等手段,先后受到云门文偃、法眼文益等宗师的严厉批评。

晚唐五代禅宗家系的另一重要发展,是在各方镇、王国的大力扶持下,积极发展建设禅寺禅院。重要的家系几乎皆建有自己的寺院,由本系或外系禅师世代住持。而沩山、雪峰、云门、禾山无殷等诸家宗师,皆依照佛教戒律而设立寺规,严格管理寺院,明确划分禅宗教团与世俗之众的界线,要求院中禅众坚定佛教信仰,树立高远目标,进行道德自律。此类寺院建设使得禅宗的传承不仅体现在法系和教义方面,而且落实在实际的宗教机构和经济体制方面,不但直接促成了禅宗的繁荣发展和众多家系的涌现,而且形成禅寺独立的既成事实,为北宋时禅宗寺院的正式官方化和制度化奠定了基础。

① 贾晋华,《洪州系的分化与石头系的兴起:解构禅宗传统两系五宗世系图》,《中华文史论丛》78辑(2004),第54-97页。

②有关古典禅教义和宗教实践的分析,参看贾晋华,《古典禅研究》,牛津及香港:牛津大学出版社2010年版,第153-93页。

③ 参贾晋华,《传世洪州禅文献考辨》,《文史》91,2010年版,第147-182页。

④ 柳田圣山,《语录の历史:禅文献の成立史的研究》,《东方学报》57辑(1985),第352-364页;冲本克己,《临济录におくる虚构と真实》,《禅学研究》73辑(1995.1),第 17-49页;Albert Welter,The Linji lu and the Creation of Chan Orthodoxy:The Development of Chan's Records of Sayings Literature(New York:Oxford University Press,2008),第 81-163 页.

⑤Urs App,“The Making of a Chan Record:Reflections on the History of the Record of Yunmen云门广录,”《禅文化研究所纪要》17辑(1991),第1-90页。另外还可参看:椎名宏雄,《〈云门广录〉とその抄录本の系统》,《宗学研究》24(1982),第189-196页;永井政之,《云门の语录の成立に关する一考察》,《宗学研究》13(1971),第111-116页。

⑥ 见郑愚,《潭州大沩山同庆寺大圆禅师碑铭并序》,董诰(1740-1818)等编,《全唐文》中华书局1983年版,卷820第23a-27a页;赞宁(919-1001),《宋高僧传》中华书局1987年版,卷11第第264页。

⑦郑愚,《潭州大沩山同庆寺大圆禅师碑铭并序》,卷820第24b页。

⑧ 延寿(904-975),《宗镜录》,《大正藏》,第48册,卷14第第492b/c页,卷98第943c页。

⑨ 静、筠编,孙昌武、衣川贤次、西口芳男校点,《祖堂集》,中华书局2007年版,卷18第803页;道原,《景德传灯录》,《四部丛刊》本,卷11第3a页。

⑩《宗镜录》,卷42第667a页。

? P4638,收黄永武编,《敦煌宝藏》(台北:新文丰出版公司,1981-1986),第 134册,第 91-92页。

? P4638录“彦和尚集”,抄《大沩警策》和归属于禅宗三祖僧璨的《信心铭》;纸背抄献物牒等七种,记为后唐清泰三年(936),则正面抄文当在此后,由于敦煌抄本表里抄写年代之差最高为五十年,则《大沩警策》的抄写,最迟不过980年左右。参田中良昭,《敦煌禅宗文献の研究》,东京:大东出版社1983年版,第335-42页。

?《续藏经》,第 63册。

?《全唐文》,卷919第3a-7b页。

? 田中良昭,《敦煌禅宗文献の研究》,第337页。

? 传世本作“如雾露中行”,此据敦煌本改。

?参Jacques Gernet,Buddhism in Chinese Society:An Economic History from the Fifth to the Tenth Centuries,trans.,Franciscus Verellen(New York:Columbia University Press,1995),8-9,note 42.

? 传世本作“从心变起”,敦煌本作“从心化起”,此据《宗镜录》引文改。

? 传世本作“莫断莫续”,《宗镜录》引文作“莫断莫绝”,此据敦煌本改。

? 传世本作“一心不生,万法俱息”,此据敦煌本改。

? 参贾晋华,《古典禅研究》,第153-193页。

? 郑愚,〈潭州大沩山同庆寺大圆禅师碑铭并序〉,《全唐文》,卷820第24a页。

?Poceski,Mario.“Guishan jingce(Guishan’s Admonitions)and the Ethical Foundations of Chan Practice,”Zen Classics,ed.Heine and Wright.21-22

?参Jinhua Jia,“Creation and Codification of Monastic Regulations at Mount Baizhang,”Journal of Chinese Religions 33(2005):39-59.

?《宋高僧传》,卷11第264页。

? 杨周宪修,赵日冕等纂,《新建县志》(《中国方志丛书》本),卷30第33a-b页。韦宙镇江西在858-861年,见郁贤皓,《唐刺史考全编》,安徽大学出版社2000年版,卷157第2266页。《宋高僧传》文喜传(卷12第292页)记慧寂咸通三年(862)在洪州石亭观音院。据公乘亿《魏州故禅大德奖公塔铭》(《全唐文》,卷813第19a页),临济义玄弟子兴化存奖大约在咸通元年(860)拜义玄为师后不久,南下行脚,“过钟陵,伏遇仰山大师方开法宇,大启禅扃”;紧接着“遽闻临济大师已受蒲相蒋公之请”,便前去河中侍从其师。蒲相蒋公指蒋伸,其镇河中在咸通二年至四年(《唐刺史考全编》,卷79第1139页)。陆希声《仰山通智大师塔铭》记:“希声顷因从事岭南,遇仰山大师于洪州石亭观音院,洗心求道,言下契悟玄旨。大师尝论门人,以希声为称首”(《全唐文》,卷813第8b页)。

?余靖,〈韶州重建东平山正觉寺记〉,《武溪集》(《宋集珍本丛刊》本),卷7第11a页。陆希声〈仰山通智大师塔铭〉记:“及大师自石亭入东平,会希声(岭南)府罢,冒暑蹑 ,礼辞于岩下”(《全唐文》,卷813第8b页)。陆希声于咸通元年(860)入郑愚商州刺史幕,见欧阳修(1007-1072),《新唐书》(北京:中华书局,1975),卷116第4238页;郑于咸通二至三年(861-862)为桂管观察使,咸通三至四年(862-863)为岭南西道观察使(《唐刺史考》,卷204第2777页,卷275第3256页,卷290第3295页)。陆希声当于咸通二年至四年随郑愚在桂管、岭西,四年府罢,拜辞仰山当在此时。

? 贾晋华,《传世洪州禅文献考辨》,第155-56页。

? 全唐文》,卷870第15a-b页。石亭指仰山慧寂,曾居洪州石亭观音院。

?《全唐文》,卷813第9b页。

? 智昭编,《人天眼目》(1188)“圆相因起”条,《大正藏》,第48册,卷4第321c页;志谦,《宗门圆相集》,收高丽佛籍集佚刊行委员会编,《高丽佛籍集佚》,汉城:东国大学校出版部1985年版,第63-64页。

?《宋高僧传》,卷12第291页。

? 参石井修道,〈沩仰宗的盛衰(四)〉,《驹泽大学佛教学部论集》,21号(1990),第86-87页。

?有关顺之的资料和研究,见佚名,《高丽了悟和尚碑》,及曾玄等《国主大王重修故了悟和尚碑铭后记》,收黄寿永编,《韩国金石遗文》汉城:一志社1978年版,第92-97页;韩基斗,《顺之に于ける一圆相思想》,《印度学佛教学研究》,第30卷2号(1982),第184-88页。

? 铃木哲雄已经指出此点,唯未提及顺之;见其《唐五代の禅宗:湖南江西篇》,东京:大东出版社1984年版,第241页。

? 文益(885-958),《宗门十规论》,《续藏经》,第 63册,第 37c页。

? 陆希声,《仰山通智大师塔铭》,《全唐文》,卷813第9a页。

? 石井修道,《沩仰宗の盛衰(一)》,《驹泽大学佛教学部论集》18号(1985),第116页。

? 参 尾祥云(1881-1953),《曼荼罗の研究》,京都:高野山大学出版部1927年版,第1-6页。

? 参《洪州系的分化与石头系的兴起》,第83-85页。

? 余靖,《筠州洞山普利禅院传法记》,《武溪集》(《四部丛刊》本),卷9第10b-13b页。

?《新唐书》,卷59第1530页。

?《武溪集》,卷9第12a页。

? 子 编,《禅门诸祖师偈颂》,《续藏经》,第66册,第726c页。

? 徐俊,《敦煌诗集残卷辑考》,中华书局2000年版,卷下第542页。