抗战胜利后,中国共产党派遣大批干部进入东北与华北地区,此前集中于陕甘宁边区的大量文艺工作者也随即转入全国新老解放区。鲁迅艺术文学院先后由周扬、吕骥、张庚带队,辗转迁往东北办学;舒群率领东北文艺工作团,艾青、江丰率领华北文艺工作团,丁玲、杨朔、陈明组成“延安文艺通讯团”赶赴各地,也将抗战时期以延安为中心的文艺经验带到了新解放区的文化政治实践当中。作为国共两党争相接管的战略要地,东北的局势很快严峻起来。毛泽东在1945年12月28日给中共中央东北局的指示中明确指出,东北的工作重心首先仍然是广大农村的“群众工作”,尤其是初到东北的一切外来干部须“注重调查研究,熟悉地理民情,并下决心和东北人民打成一片,从人民群众中培养出大批积极分子和干部”①。1946年7月,中共中央东北局召开扩大会议,号召“不分文武、不分男女、不分资格,一切可能下乡的干部都要统统到农村去”②,由此在东北也掀起了干部下乡的热潮。如同1943年的下乡运动一样,大批文艺工作者作为农村基层工作者进入东北解放区的乡村世界。如时任冀热辽区党委机关报《民生报》副社长的周立波就是在这样的情境下作为“土改工作队员”从哈尔滨调入了松江省珠河县(不久改为尚志县)元宝区,与妻子林蓝共同担任区委领导工作。画家古元自1946年在广陵县第一次参加土改后,也于1947年春夏转入东北解放区,和周立波夫妇、美术家夏风一同到五常县周家岗村参加土改中的“砍挖运动”。

自1947年来到东北解放区到1949年新中国成立期间,古元作为松江鲁艺文艺工作团即鲁艺三团的美术组长,及《东北画报》的美术记者,创作了大量题材丰富的木刻版画、插图、速写、漫画、年画、连环画等作品,发表在《东北日报》《东北画报》《文学战线》等刊物上。1947年,古元在五常县周家岗村的土改运动中,不仅为一同参加土改工作的周立波创作的小说《暴风骤雨》绘制了插图,还发表了《烧毁旧地照》《发新地照》《起浮财去》《七斗王把头》《再没有了?》等多幅木刻版画、插图和连环画。1948年7月,《东北文艺》改名为《文学战线》,周立波担任主编。刊物围绕毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》确立的文艺路线,提出“欢迎反映人民大众的斗争和生活的各种文艺作品,文艺论文,小说,戏剧,诗歌,报告文学,……欢迎木刻,漫画,歌曲和美术摄影”③,古元则多次为《文学战线》创作了封面木刻。这些木刻版画不仅细致、生动地反映了东北土改运动的开展过程,为变革中的东北农村与群众生活留下了鲜活的图像记忆,更从延安文艺的道路和经验出发,为东北解放区开展农村工作、刻画历史情境、想象革命远景提供了丰富、细腻的艺术路径。

从《减租会》说起

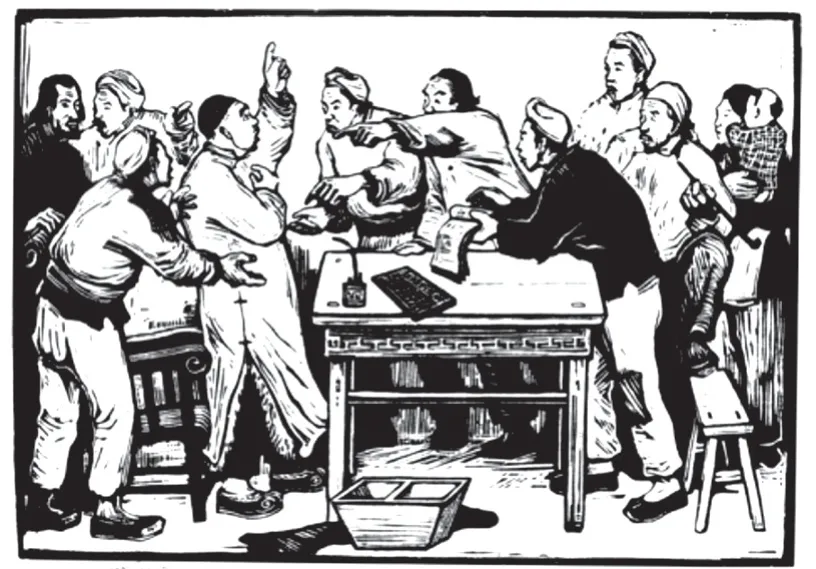

古元《减租会》(1943)

早在抗战时期陕甘宁边区的减租减息运动中,古元就刻画过农民与地主的斗争场面。1943年,古元创作了木刻版画《减租会》,其中富于剧场感和动态感的构图方式,以及许多细节上的图像表达,都构成了此后木刻创作包括东北解放区的土改木刻重要的形式资源。《减租会》采取中心聚拢式的构图,刻画农民与地主之间的减租斗争。整个画面充满声音和动感,对“手指”姿势的运用尤其丰富,加之农民们从四面八方聚焦到地主身上的眼神,共同营造出一种强烈的戏剧冲突。古元在道具的选择上也颇为讲究:画面中心的木桌拉开了地主与农民的距离,又为农民大幅度的行动姿势留下了空间;在木桌的两侧,地主身后是一把高背雕花扶手椅,农民身后则是一张简陋的条凳,与皮袍和补丁的差别形成照应;同时选取账本、算盘、粮斗等标志性的道具来表现要求减租的斗争内容。这些 精心选择的道具,包括中心围拢的构图方式,以及“千夫所指”式的斗争姿态,都成为1945年后土改斗争图像中的重要符号与叙事语言。正如有研究者所评价的那样:“人物众多,但表情神态各异,形象动作无一不鲜明生动,既符合了主题揭示的需要,又没有扭曲真实的面貌;陈设道具皆富于典型性,画面黑白对比处理精到,组织布局张弛有度,场面戏剧感强”,在关于农村斗争场面的图像表述上是“堪称典范的一幅作品”④。

值得注意的是,与土改运动中的“翻身戏”相类,木刻在构图上呈现出的剧场感不仅来源于艺术家的构思,也与土改工作本身包含的仪式感和戏剧感相关。这些具有戏剧性的图像或表演构成了一种对革命的“预演”,既为革命积蓄力量,也为革命提供一种想象性的形式感。这些艺术表达既在生活化的场景中与乡村世界构筑起关联,又在乡村世界内部区分出一个崭新的、不同于冗长苦难的日常生活的新世界,更试图提供一种打乱日常生活与历史连续性的爆破力量。因此“革命”在叙事上的到来必然伴随着戏剧高潮与情感高潮的降临,戏剧动作也就成为现实中的革命行动的范本或指南。换言之,革命性必须在戏剧性中才能得到相应的诠释与赋形。有研究者指出,这种革命的戏剧性形成了一种“运动剧场”式的实践模式⑤,并进一步渗透到木刻版画的艺术表现中。⑥

施展《清算》(1947)

夏风《斗争恶霸》(1947)

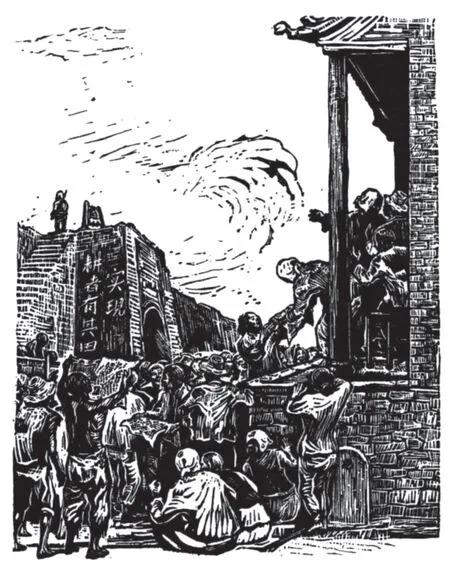

施展的《清算》(1947)、夏风的《斗争恶霸》(1947)、彦涵的《诉苦》(1947)、《斗争地主》(1947)、《这都是农民的血汗》(1947)、《审问》(1948)、《分粮图》(1948)、《浮财登记》(1948)、莫朴的《清算图》(1949)等版画作品,也多以斗争会、诉苦会、算剥削账、夺地契、分土地、分粮、分浮财这类剧场化、景观化的群众场面,表现暴力顶点降临之前的运动剧场或宣告斗争胜利的“翻身”时刻。在东北解放区的土改木刻中,以施展的《清算》、夏风的《斗争恶霸》为代表,这些木刻作品延续了古元《减租会》中的剧场式构图,多以一种中心环绕的方式结构空间:被清算斗争的地主处在四周农民们的手势和目光交会的焦点位置,与主要出场的诉苦者或斗争者共同构成画面的结构中心。而在这一结构中心的内部,斗争者与被斗争者的身体姿态呈现为一种“舒展与蜷缩”或“前倾与后退”式的结构关系。账本、算盘、粮斗这些用于算账、说理的工具,以及棍棒、红缨枪、民兵步枪等武器,也往往是画面中必不可少的道具。施展的《清算》同样使用了古元在《减租会》中设计的手指动作:画面中央的老妇人指着地主的鼻子控诉,地主背后的民兵则用手指向地主的脊背,舒展的姿态伴随着大幅度的身体动作;被清算的地主弯腰弓背,帽子跌落在地,体态向内蜷缩。在夏风的《斗争恶霸》中,被斗争的恶霸被人群包围在画面中央,身体大幅后仰,姿态极不稳定,四周的群众则聚拢上来,以前倾的身体姿态逼近恶霸。与古元《减租会》中人物尚能保有一定距离的说理算账不同,《斗争恶霸》中的人群与恶霸之间已发生了直接的肢体冲突,画面整体显得更加紧凑乃至拥挤。从人物动势上的对称结构,到围拢在四周的农民们高高举起的拳头、农具、武器和旗帜,《斗争恶霸》中的空间组织呈现出一种整体性的冲突结构以及强烈的动态感。如胡斌指出的那样,这类结构模式构建起的是一种“具有史诗性的斗争画面”⑦。

在解放战争与土改运动的历史情境下,这种富于戏剧性、紧张感和动态感的图像刻画被赋予一种历史表述的冲动。从古元《减租会》中说理的农民,到施展《清算》中诉苦的妇女,再到夏风《斗争恶霸》中拿起武器的群众,革命主体的确立愈发鲜明,革命行动中蕴含的斗争性也更饱满。换言之,这些土改题材的木刻创作已经开始从对现象、事件的即时表现转入历史叙述的尝试,力图将具有当下性的运动剧场转换为一种携带着历史正义感与方向感的史诗性表达。这意味着,革命必须从社会剧场进入历史剧场,才更有可能确立其主体感与合法性。

“翻身”的时刻

与同时期土改木刻中大同小异的运动剧场相比,古元1947年7月发表在《东北日报》上的木刻版画《烧毁旧地照》则显得有些特别。与上述这些创作不同,亦不同于古元延安木刻中的那种静穆深细或明快可喜的风格,这幅《烧毁旧地照》以带有强烈冲击性的视觉形式和丰富而潜隐的图像层次,透露出敏锐而深刻的历史感觉。

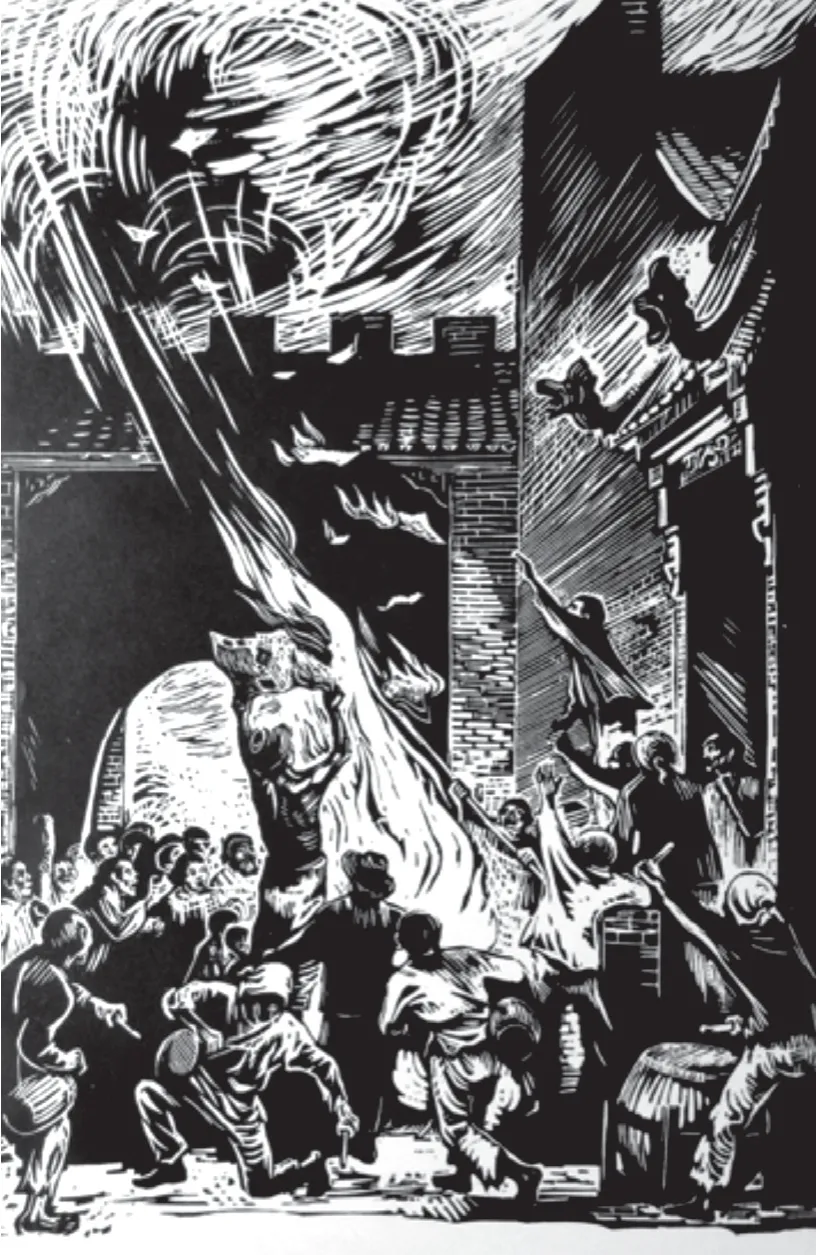

古元《烧毁旧地照》(1947)

从表现的内容与场景来看,《烧毁旧地照》刻画的也是一个“翻身”的时刻:斗争胜利的农民从地主处夺得了地契后,聚集在地主家的高门大院前,点起一把冲天大火将地契烧毁,欢喜而振奋的农民打起大鼓,敲响腰鼓,扭起秧歌,围着火焰欢呼着。与古元延安时期对线条、光影的通俗化追求不同,《烧毁旧地照》没有继续那种单线阳刻、背景虚白的创作方法,而是使用了相当浓烈鲜明的黑白布局与光影层次,人物姿态丰富且极具动感,对人物行动的背景环境也做了相当精细考究的刻画,刀法自由而有力,刚健而不失细节,整个画面惊心动魄,极富气势又颇有余味。尤其值得注意的是这幅木刻的空间构图,整体上形成了一种仿佛无限向上的动势:白色的火焰以一道冲向天际的对角线,划破了大面积的黑色建筑由一横一竖构成的稳定感与压迫感;围拢在四周的农民也并非静态的围观,画面中心戴草帽的农民高高举起地契正要投入火中,火焰后方一个农民挑起长棍将飘飞的地契赶入火里,另一个农民高高地站在地主宅院门前的石敢当上向前倾斜着身体,伸直了手臂仿佛想要追随火焰一般——人物身体伸展的姿态几乎要和火焰的走势融为一体。相对处在画面下方的农民很多也朝向火焰的方向伸出手臂、高举着拳头或鼓槌,几乎所有人都仰着头,向上的目光紧紧追随着火焰的走势。人物形成的基座像一簇柴火一样架在大火之下。燃烧的地契碎片被火势裹挟着,形成一朵朵步步攀升的小火焰,随着火焰凌厉的线条直冲上天际;对于天空的表现则极为洗练地用大小圆刀概括出一种风起云涌之势。概而言之,整个画面以火焰为中心,从空间的切割与分配,到人物的部署与姿态,再到对风、云、烟雾、气流的线条表现,都构成一种具有提升感的、“向上”的、强烈的动势。无论是从意象、情境还是构图中这种有机的动态感和爆发性来看,古元的这幅木刻都很容易使人联想起周立波小说《暴风骤雨》中的一段关键性的语言:“报仇的火焰燃烧起来了,烧得冲天似的高,烧毁几千年来阻碍中国进步的封建,新的社会将从这火里产生,农民们成年溜背的冤屈,是这场大火的柴火。”⑧

对于在五常县周家岗村和周立波有着共同的土改经历的古元而言,这的确算得上是这幅木刻一个绝佳的注脚。但这或许并不是《烧毁旧地照》中蕴含的全部意义。《烧毁旧地照》把握历史的方式,不仅在于这种基于写实与叙事的革命浪漫主义气息,还恰恰在于一种风格上的含混性,以及隐匿在图像隐蔽处的细节。在上述这种近乎无限“上升”的空间营构之外,这幅木刻还使用了大面积的黑色。尽管从门楼下明亮的门洞可以推知这是一出发生在白天的场景,但大面积铺开的黑色建筑以及浓烟与云雾混沌交错的天空其实很难使人分清这一场景到底是白天还是黑夜。换言之,尽管白亮夺目的火焰占据着画面的结构中心,但仍然无法改变整体色调上的阴沉。从最直观的象征意味上讲,这当然寓意着某种从黑暗到光明的革命力量。但不得不说,这种翻卷向上的空间动态与阴暗奇诡的黑白节奏,也使整个画面产生了某种哥特风格的意味。换言之,《烧毁旧地照》表现的不仅是翻身时刻巨大的欢欣感与解放感,也是革命摧枯拉朽的巨大力量。

唐小兵在讨论《暴风骤雨》时曾指出:“暴力带来的恐怖和残忍,同时也给予一种‘直接实现意义’的动人幻象,诱发一种趋近于崇高的乌托邦式美感。”⑨但与周立波小说或其他土改木刻中的刀枪棍棒不同,《烧毁旧地照》中的暴力形式是一种强劲复杂的精神氛围。在高大而黑暗的地主宅院前,它是一种有内容的、能够对实在的压迫性结构进行反抗的颠覆性力量;但在画面左下角的一个女性仰视火焰时惊恐的眼神,则映照出由暴力本身衍生出的震撼力。另一处饶有意味的细节隐藏在这个妇女视线延伸出的对角线的终点,即宅门房檐上的两只檐兽。这两只黑色的兽头在尺寸比例上有些过于巨大,张着大口,面目狰狞,目光却空洞、分散而游离。它们不注视人群,甚至也没有注视火焰。这两道目光飘散在被火焰的气势占据的半空中,却在某种程度上打乱了由人群的基座和火焰插向天空的直线构成的视觉焦点,节外生枝地引诱着观看者的注意力。但奇妙的是,这两只怪兽与整个画面的气氛与情调并不冲突,甚至与冲天的火焰、翻卷的烟云共同分享着某种超现实的形式美感。

与此同时,在《烧毁旧地照》中,作为革命主体的农民群众与其所处的空间环境之间的结构关系也与东北解放区同时期的其他土改木刻不同。在同题材的其他木刻中,人群往往占据画面主体,环境则大多单纯作为背景;而《烧毁旧地照》的画面主体在很大程度上则是由画面底部的人群和画面中央的大火共同构成的,地主的形象虽然没有直接出现,但高大阴森的建筑以暗沉的色调占据了画面将近一半的比例。应当说,地主家的高门大宅所具有的压迫性与农民群众燃起的大火所具有的爆破力在视觉上形成了一种强烈的竞争关系。换言之,尽管与大火融为一体的群众形象确实象征着磅礴的革命力量,但高耸、坚固、阴森的“封建堡垒”与高高踞守、不动声色的“怪兽”也确实呈现出一种或难以撼动或挥之不去的视觉形象,隐隐传达出处在革命对面的旧权力与旧文化的顽固与强大。在某种程度上,这种视觉关系的搭建动摇了其他土改木刻中看似写实的图像配置里包裹着斗争激情的理性形式,也打破了写实主义的视觉经验背后自认为能够把握所有历史实质、抵达历史目标的幻象,潜在地提示了革命必须面对的充满难题性的现实。这或许也是真正深入现实结构的文艺工作者从其淋漓生动的现实经验内部,经由形式上的超现实表达照看历史的方式。

革命的远景

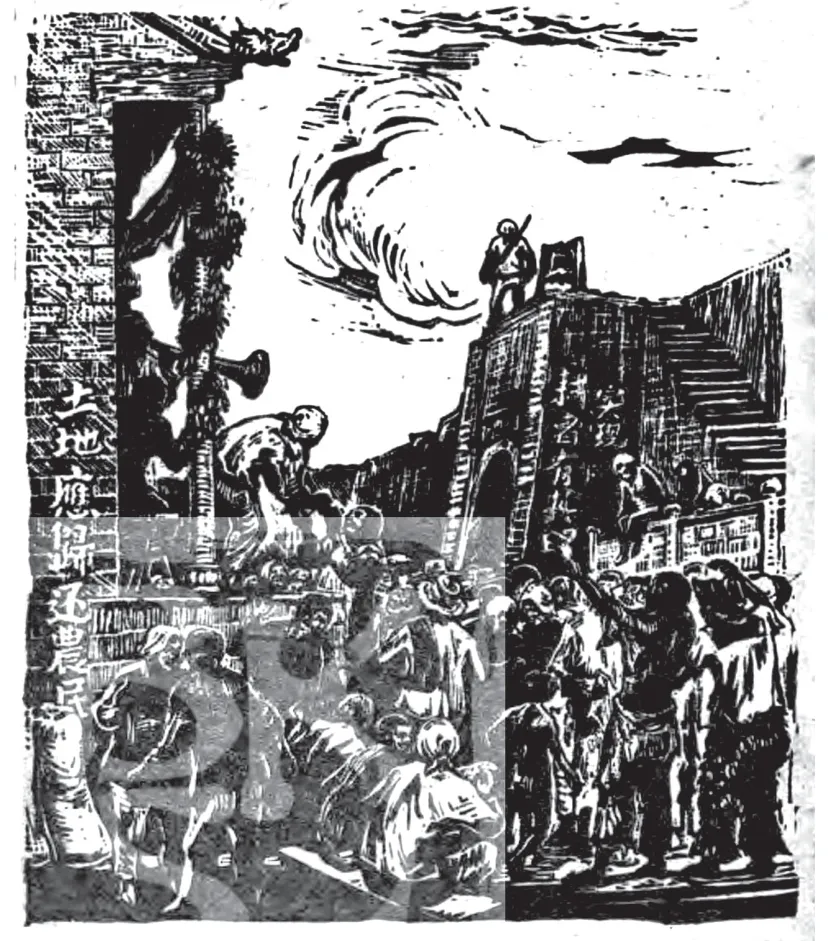

如果说《烧毁旧地照》中冲破地主宅院、烧毁旧地契的时刻,更瞩目于表现“翻身”的变革感、欢欣感和解放感,以及农民群众在革命中释放出的行动力与巨大的精神能量,那么在古元的另外一系列木刻如《发新地照》《起枪》《分果实》《农村小组会》《请士兵吃年酒》《收割》《割乌叶草染布》《托坯》《农民踊跃交公粮》等作品中,我们可以看到的是:农民如何通过重新分配,获得土地所有权、生产工具与武装,组织起新的生产劳动与政治生活。换言之,这部分创作重在表现农民如何参与新政治、投入新生活、恢复生产秩序的建设过程,并在农村革命的日常情境中,折射出某种富于组织性和内在动力的革命远景。1947年,古元创作了两幅题材与形式都高度相似的木刻版画:《分地契》与《发新地照》。《分地契》发表在1947年第9期的《东北画报》上,在构图方式和具体内容上,与东北画报社1949年4月出版的《古元木刻选集》中收录的《发新地照》非常相近。两幅木刻表现的都是农民群众聚集在一起分发新地照时的热闹场景:近景中的百姓簇拥在庙台前,接过干部手中的新地照,标志着从此拥有了属于自己的土地;远景城墙上的民兵挎着步枪,密切关注着城外的异动,随时准备敲钟报警,保卫着斗争的果实,城墙上则用大字写着“实现耕者有其田”的标语;天空中风云涌动的方向与人群的动势相一致,和《烧毁旧地照》中直冲云霄的光火一样,都呈现出一种历史由人民推动的风云激荡之感。然而值得注意的是,这两幅木刻虽然主题相同,在构图上也大致互为左右镜像,但在人物设置、细节刻画、空间感觉和画面纵深等方面都存在不少差异。

古元《分地契》(1947)

首先,在人物设置和形象刻画上,《发新地照》中的处理都更为考究。在《分地契》中,画面中心一个农民从干部手中接过新地照,其他农民虽大多簇拥在周围关注着地照的颁发,但具体到每个人物的身体姿态与面部朝向则各不相同:有背向庙台席地而坐的交谈者,有坐在城墙边上看热闹的,画面左下角的两个农妇则在庙台一侧兴奋地说着什么。多样化的位置与神态传递出的人物心理及其面对革命的态度显然更加丰富,整个画面的气氛也更热烈,但从人群整体的结构和动势来看却相对分散。相比之下,《发新地照》则有所删减和调整,放大了新地照在图像上的比例,并将几张地照分配到了多个人物手中,除了画面中心的人物之外,庙台下的一位老农和一个打着赤膊高举双手的农民手中的地照也清晰可辨。同时,《发新地照》删去了角落里交谈的两个农妇,简化了城墙边上看热闹的孩童,并在细节上对其他农民的身份做了精细的调整。对于庙台下两个戴草帽的农民,古元在服装上都有所修改,如删去农民肩上的褡裢,而在衣服上添加了多处补丁,用破衣烂衫、挽起的裤腿和赤脚取代了《分地契》中的未经缝补的长裤长袖,更凸显出前来分地的农民都是“穷苦人”的身份。通过这些删削与调整,画面前景中的人群架构显得更为集中,大多数农民的身体姿态与目光都朝向新地照的分发,使新政治在群众中的向心力得到了更直观的显现。

古元《发新地照》(1947)

更重要的是,对于画面中央在庙台前接过地照的农民形象,《发新地照》做了一个性别上的转换。在《分地契》中,这一中心人物并无明显的性别特征,但在《发新地照》中,这个人物则被刻画为一个梳着发髻的妇女。在这里,人物性别的调整是具有多重意味的:一方面,由妇女出面前来分地,可见家中的男性此时很可能参军在外上了战场,妇女接过新地照恰恰意味着军属的土地权也能得到保障,农村革命与人民战争之间是一种相互巩固的关系;另一方面,删去角落里两个交谈的农妇,而将接过新地照的农民形象明确为女性,则将妇女放置在一个更为明确的政治主体的位置上。换言之,在这场巨大的政治变革当中,妇女不仅是革命的旁观者或话语上的参与者,而且是直接的行动者与受益者。这意味着,如果旧式的宗法社会和伦理秩序中处在压迫最底层的妇女如今都能分得土地,那么土改也必定是吸引并惠及大多数穷苦农民的政治行动。此外,在《发新地照》中,古元还调整了城墙上放哨民兵的位置与身体朝向,使其更靠近画面的边缘,身体姿态也更准确地朝向城墙以外的空间。这一调整用画面的内与外加强了城墙内与城墙外的分隔,使得新旧政治在空间上的区隔感更加鲜明。

围绕分发新地照的庙台,《发新地照》也做了很多细节上的处理。在《分地契》中,庙台的檐角上有一个明显的兽头,很容易与天空中的线条形成一种吞吐风云的错觉。同时,庙台的柱子上挂着成串的玉米或辣椒,墙根下堆着大袋的粮食,侧墙上用大字写着“土地应归还农民”的标语。台上的干部拿着一只长长的喇叭,似乎正在对群众宣讲。在《发新地照》中,兽头、粮食、标语和喇叭都被删去了。这样的删削不仅是为了消除某些细节可能带来的歧义,亦有政治表达上的考量。与分浮财不同,发新地照重在对土地所有权的重新分配,正如城墙上的标语“实现耕者有其田”所昭示的那样,旨在使土地的耕种者成为土地的所有者。因此,在图像表达上,古元选择删去粮食的细节,放大新地照的比例,从而使画面更聚焦于农民获得土地权时的反应。而删去标语“土地应归还农民”和干部手中的喇叭,直接以群众向上聚拢的动势和整体情境来表达“土地还家”的叙事内容,则将从上至下的政策性的宣导,转换成了一种民心所向、由下至上的自我组织与革命要求。此外,《发新地照》中的空间感觉和画面纵深亦有所调整。与《分地契》相比,《发新地照》中的城墙在画面中占比更小,整个画面上方的留白则更大,因此在距离上,城墙离近景中的庙台和人群也更远,使整个画面的空间感觉更加开阔,也更富于纵深感。这种对空间和纵深的调度,与城墙上“实现耕者有其田”的标语相呼应,所构织的政治图景也就不仅是前景中正在被践行的革命行动,更成为一种通向未来的革命远景。

虽然尚无法确证《发新地照》的具体创作时间,但对比两幅木刻在图像表意上的差异可以推测,古元很可能是在《分地契》的基础上加以修改与调整,重新创作了《发新地照》。这些改动不仅是从画面的凝练或主题的鲜明出发所做的艺术考量,同时也显示出古元如何以更精确的图像构造,传达出革命的内在逻辑与历史远景。在古元同时期的土改木刻中,我们常常可以看到这样的图像表达。如古元1947年为《七斗王把头》刻画的插图中,有一幅后来被命名为《起浮财去》的木刻,就以一种对角线式的构图、俯拍式的视点以及向画面外延伸的空间感,呈现出强烈的动态感和远景性。此外,无论是表现砍挖运动的《起枪》,还是刻画农民日常劳动的《割乌叶草染布》《托坯》,则使用了与延安时期创作的《区政府办公室》相似的构图与透视方式,呈现出一种忙碌、热烈、有序、协作的情境感。与《烧毁旧地照》《发新地照》中风云激荡的变革感不同,这些作品传递出的是一种农民群众组织起来、从革命到建设的秩序感。1948年,古元为第1卷第4期的《文学战线》创作了一幅题为《农村小景》的封面木刻。与古元在延安碾庄下乡时期创作的那组同题木刻不同,这幅《农村小景》聚焦的并不是农民日常劳动生活中的某个片段或即景,而是以全景式的构图,将正在收割麦子的田野、劳作中的农民与马车、人来车往的宽敞大道、红旗飘扬的乡村小学,以及手拉手围成一圈嬉戏的儿童组织在一起,呈现出一种开阔、丰饶、欢愉、热烈的气氛。近景中的劳动与丰收和远景里的教育与游戏,将物质上的丰足与精神上的愉悦组织在一种富于整体感的空间中,与其说是对20世纪40年代末东北农村革命的现实刻画,不如说是对革命胜利后的新农村与新生活的热情想象。

《文学战线》第1卷 第4期封面

结语

在东北三年的工作生活中,古元不仅深入到土改工作的革命实践中去,还以精细、深透的观察与丰沛的艺术创造力,刻画出了对革命本身的理解以及对革命远景的想象。在古元这里,现实中的社会变革与刻刀下的形式革命是同时发生的。在这个过程中,古元的木刻创作并未拘泥于延安时期形成的某种特定的风格或技法,而是以相当多元的形式探索呈现出革命的内在动力极其丰富的皱褶。1980年10月,在中国美术馆举办的古元画展的前言中,古元曾动情地谈起自己的革命经历与创作信念之间的关系:“我总想用画笔和刻刀去表现我经历着的时代,去描绘这似乎很平凡却很有意思的生活,让读者一同享受生活中间的美,并且产生积极的作用。”⑩正如我们在古元木刻中看到的那样,这既是对时代、生活与艺术之关系的理解,更蕴含着一种富于创造力的艺术生产机制,即艺术创造如何内在于社会变革,又如何以审美的力量带动社会生活的重造。注释:

①毛泽东:《建立巩固的东北根据地》,《毛泽东选集》第4卷,人民出版社1991年版,第1181页。

②陈云:《东北的形势和任务》,《陈云文选》第1卷,人民出版社1995年版,第312页。

③《文学战线》编辑部:《稿约》,《文学战线》第1卷第2期,1948年8月。

④⑥⑦胡斌:《视觉的改造:20世纪中国美术的切面解读》,广东人民出版社,2016年,第8、11—18、33页。在关于土改斗争会的图像表述问题上,胡斌的研究给予本文很大启发,特此致谢。

⑤张鸣:《动员结构与运动模式——华北地区土地改革运动的政治运作(1946-1949)》,《二十一世纪》(网络版),2003年6月。

⑧周立波:《暴风骤雨》,人民文学出版社1977年版,第172页。

⑨唐小兵:《暴力的辩证法——重读<暴风骤雨>》,《再解读:大众文艺与意识形态》,北京大学出版社2007年版,第111页。

⑩转引自曹文汉:《古元传》,吉林美术出版社1989年版,第176—177页。