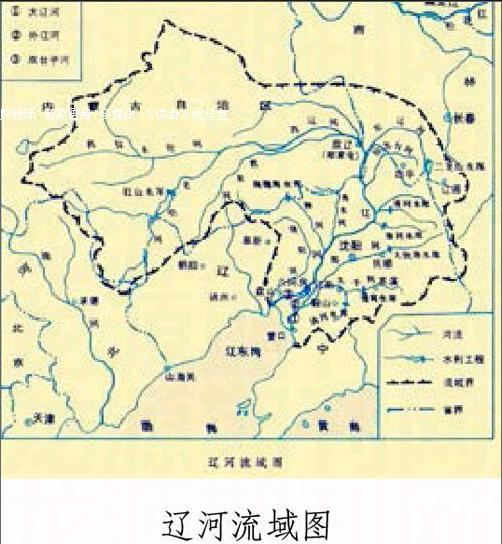

辽河航运的兴起背景

作为中国七大江河之一,辽河素是沟通东北与中原的重要水道。其水上大规模航运早在魏晋之际就频有发生,辽金元以后,史载辽河运输已屡见不鲜。到明代,中央及盐引商人等为辽东驻军输送粮饷等军需以及辽东往关内回运军士遗骸等,亦均以海河联运来实现。意即,辽河大规模航运之始及其延续,均与政治相关,与军事挂钩,系出于军政的需要或目的。

这样的军政色彩在有清一代被成功漂淡。

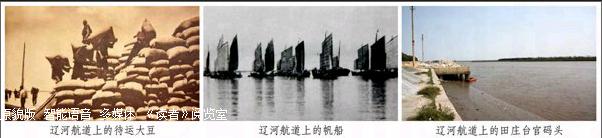

清以前,往来辽河的船只绝大多数是为着救济东北军民而来,且往往是受着政府之命的不得已之举;清以后,东北移民逐渐增多,东北大地得到渐深渐广的持续开发,使之有能力做了一个相当漂亮的转身——由仰食于内地,转而互补于内地;由单向输入,转而为双向对流。这一具有划时代意义的逆转事件,使源自民间的、纯粹出于商业目的的辽河航事,受到了客观条件的积极支持与鼓励,从而取得了亘古未有的长足进展,迅速掩盖了辽河航运原初的军政色彩。

在东北古近代交通文化史上,存在着一个普遍的发展态势,即驿道文明——水道文明——铁道文明。驿道文明在明代发展到顶峰,到清代则被水道文明所取代,直至铁路于晚清渐次铺就之前,这片大地始终以水上运输为主。鉴于东北地区水道寡淡,直通大海的河道又更为有限,深阔的辽河也就成了运输主线。

至迟在咸丰七年(1857),辽河航道已为清廷所知,是年秋七月,咸丰帝曾谕军机大臣等,看能否以“辽河一道”输运吉林所属地方的“甚贱”粮谷。到咸丰九年(1859)九月,咸丰帝已在谋求辽河“船规”了:“朕闻奉天没沟营(今营口)、田庄台等处,为商贾辐辏之地,船只来往,向有规费。著玉明、倭仁、景霖察看情形,将没沟营、田庄台船规酌量归公……”

实际上到清中晚期,辽河航运的是否通畅不仅关乎到商业的正常运转,还与奉天地方财政密切相系了,以致当日俄战争使辽河航运骤然萧索之际,船规无收的状况就令各河防捐局深为忧心,纷纷向当局反映以求改观。《日俄战争档案史料》一书对此类禀呈所有收录,以《新民府河防捐局给增祺禀》最令人喜,该禀以极富条理的文笔,对当时状况做了颇为翔实的陈述,从中可知辽河不止是输运货物与财富的水道,更是贯通地方经济与繁荣的血脉。

辽河航道及河口码头的变迁

辽河所投奔的辽东湾海岸线,始终呈现着持续退缩的动态,与汉唐之际相较,迄今已向西南退缩约45千米,平均每世纪向海里缩进2千米。这种退缩时下仍在进行中,今盘锦市辖区也由此被称为“退海之地”。加之自身的淤塞,辽河下游河道也不断西摆,入海河口随之西移,最终导致了“河口码头”的位置变迁,即由牛庄而田庄台,再由田庄台而营口。

三者对河口码头之位置的交接并无精确的具体年限,而是存在着一个为时不短的过渡期。若做一个大致估算,则牛庄早在明代就担当了河口码头之责,至清之上半叶,不断西摆的辽河下游河道已使其偏离主航道;下游的田庄台也就得以接继牛庄成为河口码头,于辽河右岸繁荣了一个多世纪之久,时间大约在18世纪20年代至19世纪40年代;再然后是更下游的营口接继田庄台,两者交接过渡的结束大约在道光末年(1850)。对牛庄、田庄台和营口而言,上游和下游既表示空间位置,亦表示时间的递进。

道光末年之后的很长一段历史时期,辽河航道上的船有三条航路可走。由营口经田庄台,再至三岔河,三岔河是三条航路的分岔处:由此入辽河,可至辽中、新民、铁岭、开原,直至郑家屯,沿岸有马蓬沟、通江口、吉城子、三面船、马厂、说理街、卡马口、荒地等70多个大小码头;入浑河,可至辽中东部,直至沈阳,沿岸有小姐庙、小河口、黄土坟、唐马寨、大骆驼背、小北河等码头;走太子河,可至牛庄、小河口、辽阳,直至本溪境内,沿岸有南埃金堡、妈妈街、长滩等码头。

主航道是营口至郑家屯一线,全长近760公里,每年通航期能走八个来回。其中营口至三岔河段,长86.5公里,河宽250—900米,水深8—10米;三岔河至马蓬沟段,长322.5公里,河宽200—250米,水深3—8米;马蓬沟至通江口段,长100公里,河宽100—200米,水深2—3米;通江口至郑家屯段,长250公里,河宽70—100米,水深2米以上。

辽河航事渐衰且复兴未果

辽河航事在有清一代的兴衰,呈现为一个纺棰形状,巅峰期大致在乾隆初期至光绪晚期(1775—1900)之间,此前处于发展期,且并不稳定,其间还受过海禁政策的影响;此后则已是渐行衰落期,且日益衰落,虽然其基本终结是20世纪50年代的事。

辽河航事的渐衰主要有三个因素——

一是辽河自身的不利因素:季节性、分流、淤患。辽河每年都有约4个月的封冻期,中游以北则更长些,辽河航事也就素来都受着严明的季节限制,每年通航期在230天左右。正式分流双台子河后,辽河运力又被进一步拉低。与此同时,其淤患之症也在日趋严重。

二是来自大连港的冲击。日俄战争后,大连及安东(今丹东)相继开港,原本由辽河独自承担的物流自此被瓜分。大连港系海港,既无淤塞之患,亦“隆冬不冻,又出口甚便……经日本租借,经营不遗余力,故特见发达”,这使“贸易之大势则渐趋重于大连”。

三是来自铁路的冲击。京奉铁路以及南满铁路的陆续建成通车,使东北各地相继实现了铁路联运,各地货物一日之间即可运抵大连。而大连港及南满铁路均已被日本“租借”,日本遂愈加致力于铁路的经营,使铁路日益与河运形成彻头彻尾的竞争态势。

为振兴地方经济,奉天政府及营口商会竞谋挽救之策。光绪三十二年(1906),盛京将军赵尔巽特聘英国工程师秀思从实考察。秀思从通江口乘船顺河而下,沿途一路详细勘测,两年后形成了一份翔实报告。奉天当局据此“详审筹度”,终以“筑水堤法为至善”,于“宣统元年(1909)兴工”,然而“堤既成,三年(1911)秋水涨发,竟将水堤冲倒,前功尽弃”。

再度想起并尝试着重振辽河航运,已是民国年间的事了,于1924年开凿了新开河,并修建了马克顿闸,却仅生效一时,数年后即告废弃。新中国成立后,随着陆路的渐次连网,河运之利不再,辽河航事也就终成昨日黄花了。截至2007年底,中国内河航道的通航总里程为13.3万公里,居世界第一,这样的成绩内里已无辽河半寸贡献。不过辽河确曾以“黄金水道”的身份,为东北大地的繁荣昌盛作出了历史性的卓绝贡献。

(图片提供/辽宁省辽河凌河保护区管理局 图片编辑/李雨忻 ?张思宇)

责任编辑 郝万民