葛大爷有一只鸟,是一只百灵,有标志性的鸡冠羽毛。根根直立向后微曲,像一只只会开屏的孔雀,甚至会错以为这是只微型凤凰。起码葛大爷是这样想的。每天清晨,他都会带着那高贵豪华的鸟宅,每一根宅柱都是金黄的,隔壁老马总是调侃老葛这金宅住金鸟的,是不是也有金屋藏娇。老葛就笑笑,他老伴前些年去世了,从此喜欢上了遛鸟,因为是高级知识分子,退休金高,一直有人给他说媒。可是,老葛从来都是会去相亲,但不答应,谁知道他怎么想的,问他,总是一句“遛鸟去咯”打发了。

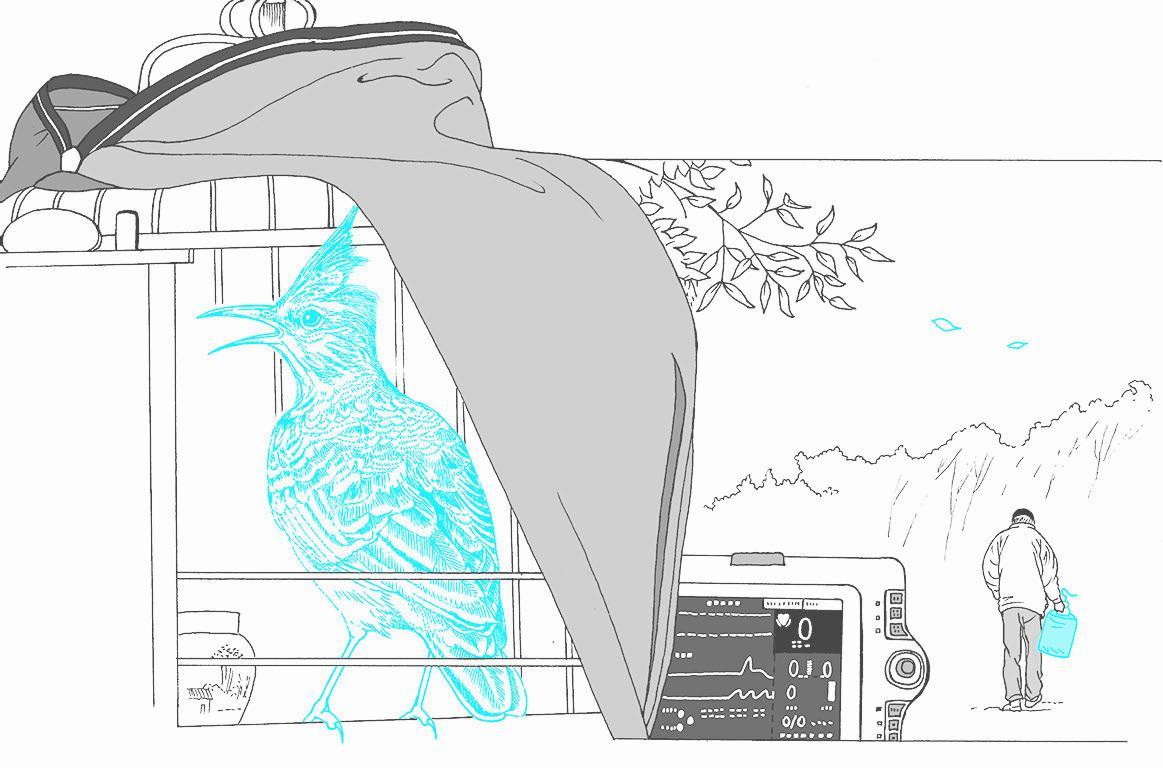

金黄色的鸟笼里面是一根黄月木残垣,横立在中间,下边挂着鸟食和小水碗。外面是一块蓝黑的布,控制着百灵的作息,鸟是种很单纯的动物,在漆黑的环境下就认为是太阳落了,不争不辩,安安静静。

老葛真正爱的,是百灵的鸣叫,也叫膛音。每一只百灵在懂行人的手里都是一个完整得不能再完整的数据,有高亢音域,旷世回响的;有粗鲁野劲,直上直下的;还有结结巴巴,灵秀唯诺的。老葛的百灵,算得上是极品中的极品,张口的前几声像初醒的少女,朦朦胧胧,紧接着音口瞬开,暴躁如雷,少妇的急躁与厌烦一股脑洒落一地,拾都拾不起来。然后,婉转得又像吃着棒棒糖的孩子,裹着棒棒糖的口水肆无忌惮地撑起天真的笑容。

他喜欢在烈士陵园后面的小池塘边,把鸟笼的布打开,挂在被笼钩磨出茧的老树枝上。然后撑起马扎子,安静地听新一天的第一句“早安”。百灵看到钻进屋宅来的阳光就会兴奋不已,跳上跳下,叽叽咕咕,酝酿那第一声膛音。老葛的心咯噔一下就像掉进蜜糖里,激起的糖水又溅到脸上,清澈透凉。

他的老伴是一个很文静的老人,花白的头发披散在肩头,脸上的斑都长得干干净净,说话慢条斯理,很是温柔。她喜欢花草和鸟,但从不养在家里,出门总会浇浇楼下的野花,顺手撒下小米。

她死于癌症,走得很安详,但对葛大爷来说,一点也不安详。他失去了她,尽管从得知癌症的那一刻起,他就有了心理准备,命运无法抗争就是无法抗争,就像你有多努力想回头去看看自己的后脑勺,可是你一辈子也看不到。葛大爷的床前没有了清晨的一杯水,油腻的枕巾也没有再换过,但枕头还是两个。没有人说话,总是寂寞的。人们都说老来丧妻或是丧夫,对另一个人来说都是毁灭性的打击,好比两个人拴着一根幸福又牢固的绳子,本来好好的,一个跌进了深坑,另一个很快就会逼近死亡。除非,你选择遗忘。

百灵的眼睛圆溜溜的,机灵的脑袋一哆嗦一哆嗦。它今天的嗓音有些沙哑,和阴沉的天气拢在一起,相辅相成。它在陪他说话,像一个少女,在每天的日子里唱着动人的歌,跳着欢快的舞,努力咬断那根属于他身上的绳子。

老人们最喜欢去烈士陵园,在这里遛一圈能看到很多孤独的老人,静坐在石台上,垫一张破旧报纸,拿着木头拐杖,若有所思。这里是离死亡最近的地方,葛大爷这么说,看着一块块墓碑,他能感觉到内心的温暖,被死亡包裹着的安心,好像回到朋友簇拥的怀抱里,酌上几杯酒,再侃上几句人生自古谁无死的豪迈。

何况还有百灵相伴,一点也不寂寞。

葛大爷会从口袋里掏出小米,撒在地上,像老伴那样喂喂地上跳来跳去的麻雀。然后打开笼子给百灵添点小米。这样的日子让他习惯了,也很惬意。

可是今天,在打开笼子的那一刻,百灵竟然飞了出来,一下子跳到金黄的笼子外,伸着脖子看着他。老葛被吓了一跳,往后踱了几步,吓到了脚边还在吃着小米的麻雀,一哄而散。

他和百灵只有不到半米的距离,但是百灵的整个模样在老葛的心里发生了翻天覆地的变化。在笼子外的百灵,像是浑身长满翅膀,随便的风吹和使劲,都能飞个十万八千里。头顶的羽毛,也开始熠熠光彩。太美了,美得让他害怕,抓不住的害怕。百灵跳到了笼子顶上,傲娇地抬着头,迎着从云缝里透出的那一点阳光。

他的心开始痛起来,老伴在病床上最后的时刻,浑身都插满管子,呼吸,排尿,排积液,监测,监控……他握着她的手,看着她文静的面庞和安详的发梢,一直没有放开,直到她走掉,微弱的心跳在显示器上变得无比平和,笔直得可怕。

他不得不放她走,死神的拥抱是不会与任何人商量的,搶一个人易如反掌。然而,留不住的生命,放开了也是自由。对于百灵而言,就不同了。老葛慌乱地上前,一把抓住了它,紧紧地扼着脖子,他打开笼子,把它丢了进去,不明所以的百灵愣了几秒又开始扑腾起来,跳上黄月木枝,啄了几口水,又是一只小凤凰,像之前一样美。

他猛地关了笼门,盖上蓝黑的布,拉下了百灵的夜幕,懂事的百灵立马就不再吵闹,安安静静,好像老葛把月亮塞进去一样,挤胀着整个金黄的鸟笼,压迫着它的喉咙,发不出声响。

他真切地感觉到逼近的死亡,那只百灵像是一堵墙,阻隔着墙外的冰冷寒凉;又像是一根池塘深水中的稻草,是寄托和希望,怎能任其向外张扬?

葛大爷再也没有打开过百灵的金宅,百灵的叫声也一点没变,婉转又悠长。