内容提要:以“卍”为代表的佛教符号在晚明时期成为日用家具上流行的装饰题材。这种文化现象既与晚明心学思潮影响下佛教的复兴有关,也与各阶层民众,特别是大批掌握文化主导权的文人居士,其佛教信仰“由禅入净”“禅净圆融”的具体状况渊源颇深。与孕育了空灵、简约之美的禅宗有所不同的是,净土宗对佛教偶像和佛教符号极为倚重。某种程度上得益于净土宗风靡的文化语境,作为祈愿“往生”的重要凭借和承载着“福德圆满”之义的“卍”字符成为晚明家具装饰的一大创意源泉。这种此岸与彼岸、世俗与信仰的契合和统一在佛教符号纹饰家具上得到了很好的体现,并融合成一种具有多重维度丰富涵义的吉祥隐喻。

一 新变:佛教“卍”字符纹饰在晚明家具上的盛行

佛教对中国古代家具的影响由来以久,从起居方式的转变,到与之相应的高位家具的产生②[德]古斯塔夫·艾克:《中国花梨家具图考》,地震出版社,1991年,第13~26页。,从佛教建筑的壸门与家具的壸门形牙条、券口的关系,到佛教建筑、雕塑的须弥座与桌、杌、几等家具上的束腰造型的关系①王世襄:《明式家具研究》,生活·读书·新知三联书店,2013年,第255~257页。,都与佛教渊源颇深。虽然上述影响在宋代已基本完成,但“卍”等佛教符号纹饰②“卍”就本源来说并不始于佛教,它曾出现在古希腊、佛陀出世之前的古印度等多个文化圈中,在中国新石器时代马家窑文化的出土陶器上也有发现。但在中国文化史上,“卍”主要是被视为一种佛教符号,丁福保《佛学大辞典》称其“不入经传,惟释藏中有之”(丁福保:《佛学大辞典》,中国书店,2011年,第2314页)。本文无意辨析“卍”字符的起源,仅就晚明文化语境中的理解将其视为一种佛教符号。在宋代日用家具上的应用尚不多见。“卍”③丁福保认为“卍”实为“卐”的误用(参见丁福保:《佛学大辞典》,第2314~2315页),但这一观点存有争议。本文以《大正藏》《卍续藏经》及国内通行本佛典中所用的“卍”为标准。,佛典称其为佛祖、阿弥陀佛、菩萨的“三十二大士相”或“八十随好”之一。东晋鸠摩罗什和唐代玄奘曾将“卍”译为“德”,玄奘所译《大般若经》称佛的手、足、胸前皆有“吉祥喜旋德象”。④《大般若经》第381卷,[唐]玄奘译,见《新修大正大藏经》第6册,新文丰出版社,1975年,第969页。后魏菩提流支在翻译天亲《十地经论》时将其译为“万”:“菩萨胸中有功德庄严金刚万字相,名为无比。”⑤[印]天亲:《十地经论》,[后魏]菩提流支译,见《新修大正大藏经》第26册,第195页。长寿二年,武则天钦定其读音为“万”,寓意“吉祥之所集”。⑥[宋]思坦:《楞严经集注》卷一,见《卍续藏经》第1辑第17套第1册,涵芬楼印书馆,1923年,第315页。《庄严经》谈及佛相的“八十种好”时称佛祖头发上有五个“卍”。⑦《方广大庄严经》卷三,[唐]地婆诃罗译,见《新修大正大藏经》第3册,第557页。《观佛三昧海经》称佛“十指端各生‘卍’字,‘卍’字点间有千辐轮”。⑧《佛说观佛三昧海经》卷一,[东晋]佛陀跋陀罗译,见《新修大正大藏经》第15册,第648页。《大宝积经》称佛祖舍利也有“卍”相:“不动如来所有舍利分分周圆,表里皆有吉祥之相‘卍’。”⑨《大宝积经》第20卷,[唐]菩提流志译,见《新修大正大藏经》第11册,第109页。

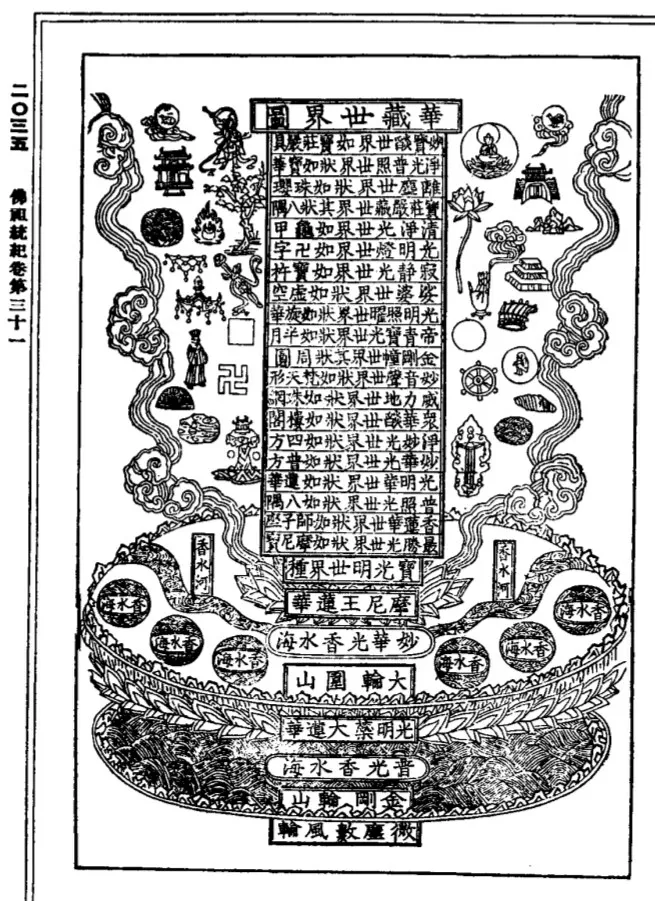

在佛教文化语境中,“卍”被视为“福德圆满”的象征。唐代慧琳在释“卍字之文”时称:“如来身上数处有此吉祥之文,大福德之相。”⑩[唐]慧琳:《一切经音义》卷十二,见《新修大正大藏经》第54册,第378页。宋代思坦也称:“有此相者必受安乐……有此相者万德具也。”?[宋]思坦:《楞严经集注》卷一,见《卍续藏经》第1辑第17套第1册,第315页。在佛教信众眼中,“卍”也是佛的重要标志?《景德传灯录》载有温门山满与弟子的一段问答:“僧问:‘如何是佛?’师曰:‘胸题卍字。’”([宋]道原撰,顾宏义译注:《景德传灯录译注》卷二二,上海书店出版社,2009年,第1722页),与佛的深厚渊源和所承载的吉祥之义使其与莲花、法螺、如意等一起成为最重要的佛教符号(如图1)。?[宋]志磐:《佛祖统记》卷三一,见《新修大正大藏经》第49册,第303页。唐宋时期,“卍”字符纹饰在民用建筑和器物上偶有应用,北宋李诫《营造法式》记载过一种用“卍”形装饰的“单勾栏”和饰有“卍”字纹的梁椽彩画?[宋]李诫:《营造法式》,见《营造法式译解》,王海燕注译,华中科技大学出版社,2011年,第371、453页。,福州浮仓山南宋黄昇墓出土过一件绣有“卍”形纹样的织物?吴山:《中国纹样全集·宋元明清卷》,山东美术出版社,2016年,第152页。。但这种做法在当时受到许多人的质疑,如元照禅师称:“万字梵体作‘卍’,佛胸前德,人多滥用,今或刺于衣角。”?[宋]元照:《四分律行事钞资持记》卷三,见《新修大正大藏经》第40册,第386页。在元照看来,在日用器物上装饰“卍”字的做法是对佛教圣符的一种“滥用”,是很不得体的。而在宋代文士眼中,“卍”是否确为吉祥之相尚且存疑,如据南宋洪迈记载,蔡京死后四十二年迁葬时“皮肉消化已尽,独心胸上隐起一卍字,高二分许”,洪氏对此评曰:“以大奸误国之人,而有此祥,诚不可晓也。岂非天崩地坼,造化定数,故产此异物,以为宗社之祸邪!”?[宋]洪迈:《容斋三笔》卷一六,见《容斋随笔》,穆公校点,上海古籍出版社,2015年,第342页。

图1 华藏世界图,宋《佛祖统记》插图

“卍”字符纹饰在宋代日用家具上的应用非常罕见。目前已知最早的一例是河南安阳新安庄西地宋墓东南壁上的一件砖雕衣架(图2),墓志称墓室主人祖上以小商贾为业,至其累积为“上户之家”。①唐际根、郭鹏:《河南安阳新安庄西地宋墓发掘简报》,《考古》1994年第10期,第914页。另一例是山西大同金代阎德源墓葬出土的一件木盆架明器,其六个面上均饰有由“卍”等组成的图案(图3)。在这仅有的两例中,木盆架明器的主人阎德源(1094—1189)是道教中人,出土的《西京玉虚观宗主大师阎公墓志》称,阎氏在北宋宣和年中为职箓道士,金时寓于大同府玉虚观,金廷“屡赐师号,为羽流之宗”。另据出土印章可知,阎氏还曾为中都天长观住持。②大同市博物馆:《大同金代阎德源墓发掘简报》,《文物》1978年第4期,第9页。傅勤家先生曾指出,道教自诞生以来,其经典、仪轨、器用就一直有模仿佛教的痕迹③傅勤家:《中国道教史》,商务印书馆,2011年,第111~125页。,阎氏墓葬的木盆架明器上饰有佛教“卍”字符或是此类体现,该木盆架的造型风格与民间日用家具的风格也多有差异。除此,目前似再无他例。可以说,将“卍”字符纹饰应用于家具设计的做法在两宋时尚未真正兴起。

图2 河南安阳新安庄西地宋墓砖雕衣架

图3 山西大同金代阎德源墓木盆架

蒙元政权崇信藏传佛教,“卍”作为西藏密宗的常用符号开始少量出现在一些元代家具上。德国学者古斯塔夫·艾克曾提到元代类书《事林广记》的插图中有一件用“卍”字装饰靠背的坐榻,并将其视为“卍”字最早应用于家具设计的例证①[德]古斯塔夫·艾克:《中国花梨家具图考》,第33页。,王世襄先生也提到过这幅描绘两位蒙古贵族在榻上弈棋的图像(图4)。②王世襄:《明式家具研究》,第158页。但此例更应视为蒙古族佛教信仰的体现,并不能证明“卍”字在元代汉人的日用家具上已被广泛应用。朱元璋第十子鲁王朱檀墓葬中出土的多件家具明器上就未发现有“卍”字纹饰的应用③山东省博物馆:《发掘明朱檀墓纪实》,《文物》1972年第5期,第25~36页。,可见至少在明初,“卍”字仍未成为一种流行的家具装饰纹饰。

图4 元《事林广记》插图

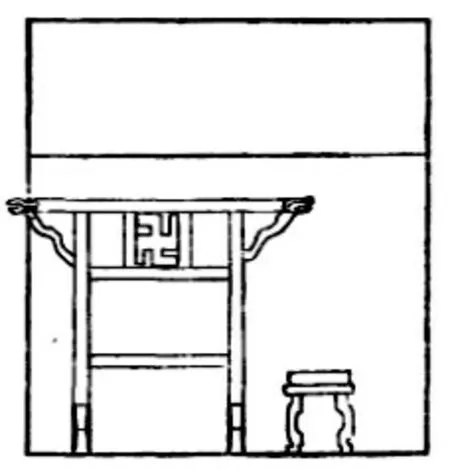

而在晚明时期,“卍”字符纹饰却开始大量出现在各阶层民众的日用家具上。首先,从断代清晰、归属明确的随葬文物来看,晚明时期墓葬中的许多家具明器都饰有“卍”字纹。发掘于苏州虎丘的万历四十一年(1613)王锡爵夫妇合葬墓出土了饰有“卍”字的衣架和拔步床明器各一件(图5)。④苏州市博物馆:《苏州虎丘王锡爵墓清理纪略》,《文物》1975年第3期,第51~56页。发掘于上海卢湾区的万历十七年(1589)潘允徵墓出土的一件拔步床的围栏也饰有“卍”字纹(图6)。王锡爵官至太子太保、建极殿大学士,潘允徵曾任光禄寺下属的“掌醢署监事”⑤上海市文物保管委员会:《上海市卢湾区明潘氏墓发掘简报》,《考古》1961年第8期,第433页。一职。二人中一为官至一品的内阁首辅,一为秩从八品的下层官吏,他们都使用了饰有“卍”字纹的家具,这在一定程度上说明“卍”字纹饰在晚明时广受上下喜爱。

图5 明王锡爵墓家具明器立面图与侧面

图6 明潘允徵墓家具明器(摄于上海博物馆)

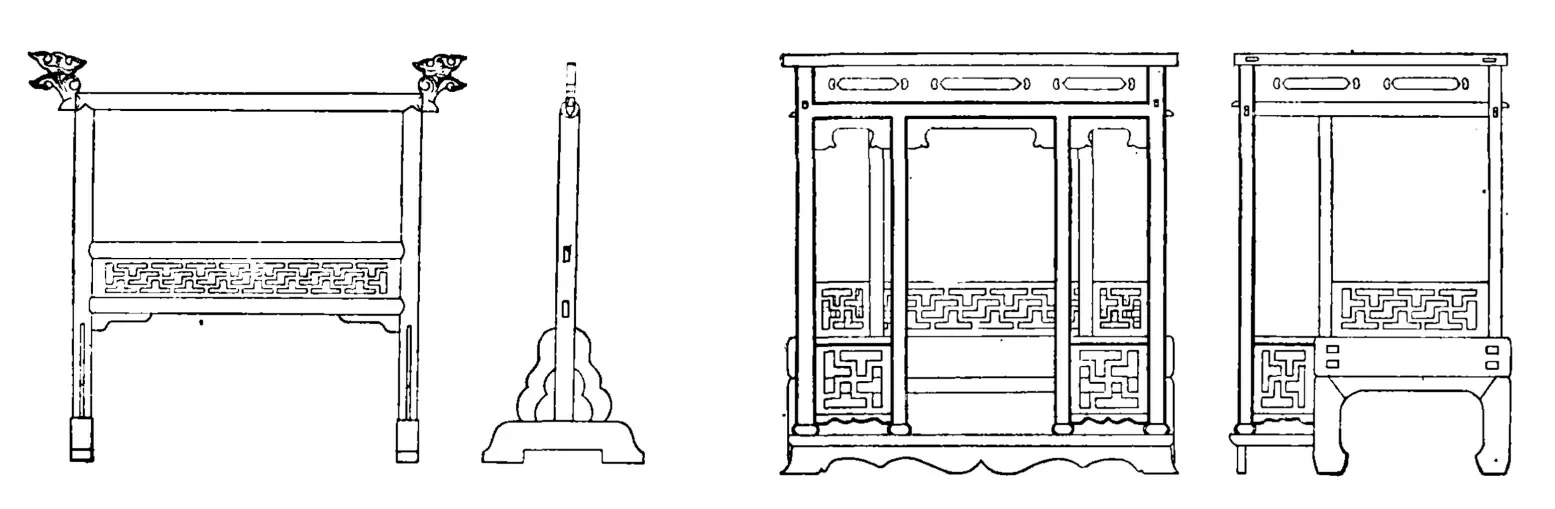

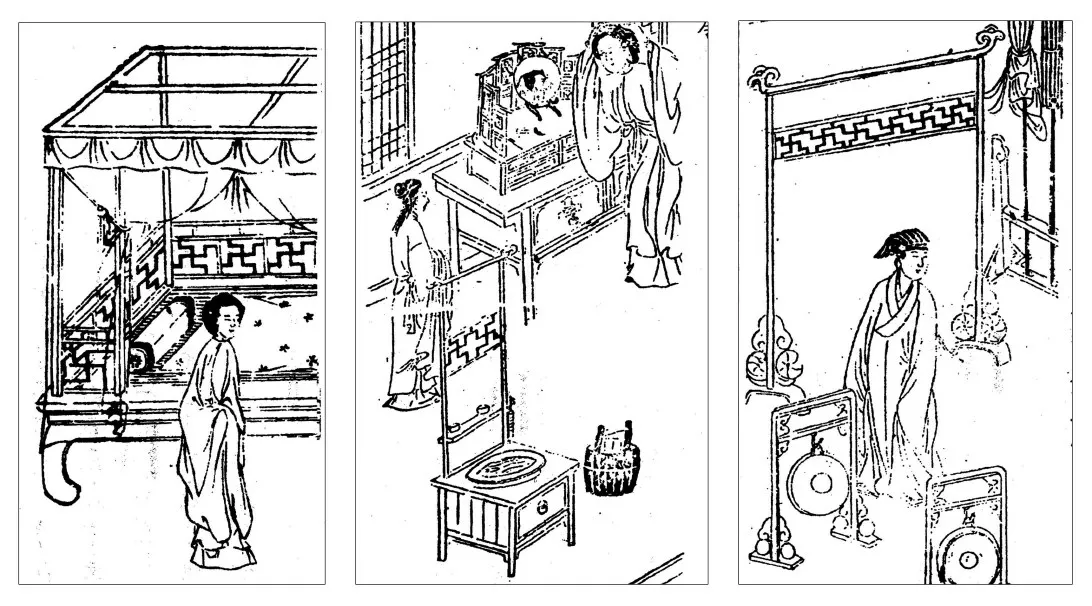

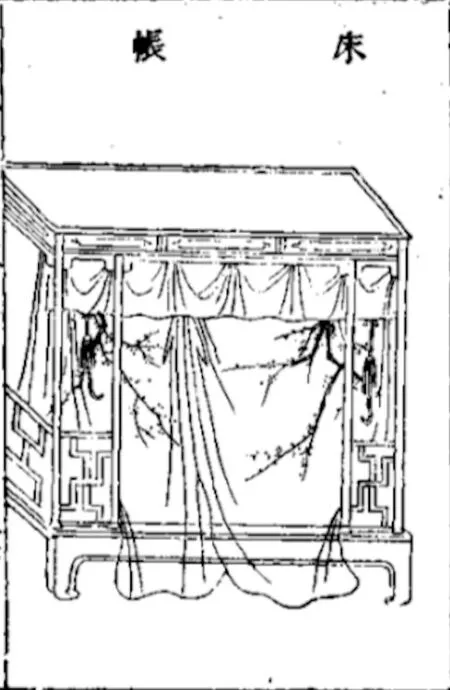

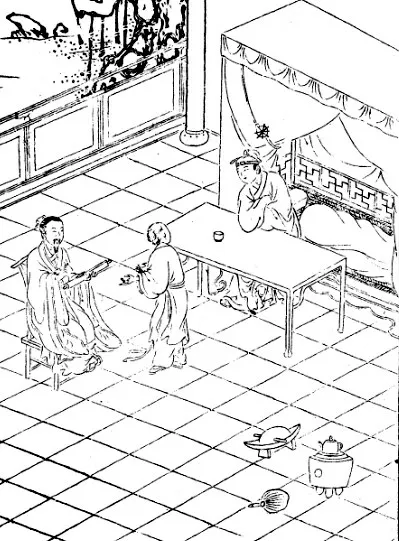

其次,从成书于晚明时期的日用类书和大量戏曲、小说的版画插图上,也可看出“卍”字纹饰在这一时期家具设计上的流行程度。《鲁班经匠家镜》一书由万历年间工部御正司司正午荣托名鲁班而作,在民间普及程度很高。书中插图所绘家具上饰有“卍”字纹的有三件(图7):一件用“卍”字装饰床围子的架子床,一件有“卍”等图案装饰的面盆架,一件跟王锡爵墓出土明器类似、用“卐”字二方连续纹样装饰中牌的衣架。①[明]午荣:《绘图全本鲁班经匠家镜》卷二,华龄出版社,2014年。万历年间王圻、王思义父子编撰的《三才图会》(1607)则描绘了一例在床前立柱之间用“卍”字装饰的架子床(图8)。②[明]王圻、王思义:《三才图会》,上海古籍出版社,1988年,第1331页。刻于崇祯年间的传奇小说《画中人传奇》的插图中有两例“卍”字纹床围子架子床(图9为其中之一)③[明]吴炳:《画中人传奇》(下),见《古本戏曲丛刊三集》,古本戏曲丛刊编辑委员会影印上海图书馆藏明末刊本,1957年,插图第1页左。,而刻于明末隆武年间的拟话本小说集《清夜钟》的插图中也有一例“卍”字纹床围子架子床(图10)④[明]薇园主人:《清夜钟》,见《古本小说集成:三国因·清夜钟》,上海古籍出版社,1994年,第15页。。这样的例子在晚明图像中还有很多,从其所展现的生活场景来看,饰以“卍”字纹的家具在使用上并不受身份、年龄和性别的限制,在当时应是一种极为普遍的家具样式。

将医院的感染控制工作落实到各个环节当中,明确每个人的责任,使其能够充分的了解到自身的责任以及义务。如:根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》相关规定,对护理人员进行医疗废物处置的情况进行管理,要求护理人员必须严格对废物进行严格分类处理,每天都要有的专门的管理人员与护士对医疗废物进行清点封存,然后双方要对记录进行签字,才能够对废弃物进行回收,以防出现遗失以及污染。

图7 明《鲁班经匠家镜》插图

图8 明《三才图会》插图

图9 明《画中人》插图

图10 明《清夜钟》插图

此外,“卍”字符纹饰在存世的晚明家具实物上也极为常见。古斯塔夫·艾克的《中国花梨家具图考》成书于1944年,当时“明式家具”的商业价值尚未凸显,书中所录家具较少有后人伪作、仿作,对研究这一时期家具的审美特征有重要的参考价值。其中,一件坐榻的三面围屏饰有以短材攒接出的水平方向二方连续的“卍”字(图11),一件拔步床的前门围子和三面床围子有用45 度倾斜的“卍”等纹饰组成的四方连续图案装饰(图12),一件天然几两边上下侧枨之间则分别用一个45度倾斜的“卍”字单独纹样装饰(图13)。①[德]古斯塔夫·艾克:《中国花梨家具图考》,第57、75、124页。类似的例子不胜枚举。总之,可以说“卍”字符纹饰在晚明家具上的应用得到了各阶层民众的普遍认同,已呈兴盛之势。

图11 明“卍”字纹三围屏花梨木罗汉床

图12 明“卍”字纹花梨木拔步床

图13 明“卍”字纹花梨木天然几

二 晚明佛教的演化与禅、净二宗旨趣之别

作为一种早已存在的佛教符号,“卍”字何以偏偏在晚明时才开始大量出现在日用家具上?不仅普通民众广泛接受,就连许多士人也欣然受之,这与被宋明理学奉为儒学正统的韩愈、朱熹等人极力辟佛的姿态是背道而驰的。②韩愈的《谏迎佛骨表》被视为儒家辟佛的代表性檄文;朱熹也认为佛学“弥近理而大乱真”,始终保持坚定的辟佛姿态,其有言:“异端之说日新月盛,以至于老、佛之徒出,则弥近理而大乱真矣。”([宋]朱熹:《四书章句集注》,中华书局,2011年,第17页)晚明家具文化的这种独异之处,与当时“士商合流”的社会结构变动③余英时:《士与中国文化》,上海人民出版社,1987年,第525~540页。中市民趣味的抬头和“尚奇”的浪漫文艺思潮不无关系,但晚明民众,特别是数量庞大的文人居士,其佛教信仰“由禅入净”“禅净圆融”的转向,在文化观念层面的推动作用亦或非常关键。佛教在经历了南宋末年至明中期很长一段时间的萧条之后,自晚明万历年间忽然由衰转盛,尤其江南地区的佛教信仰异常兴盛,原本在理学氛围下多耻言佛事的文士群体也开始坐禅、念佛,参加各种佛教活动,一时间在家修行的佛教居士不可胜数。在清代彭绍昇《居士传》所收录的有一定影响的明代居士中,仅有4位生活在万历之前,而万历之后的居士数量多达103人,且这些佛教居士绝大多数都为江南人士。④[清]彭绍昇:《居士传》,见《居士传校注》,张培锋校注,中华书局,2014年。又见释圣严:《明末佛教研究》,宗教文化出版社,2006年,第200页。但复兴了的晚明佛教,与宋代时禅宗“一枝独秀”的局面⑤《剑桥中国明代史》称宋代是“中国禅宗佛教的黄金时代”([英]崔瑞德、[美]牟复礼:《剑桥中国明代史》,杨品泉等译,中国社会科学出版社,2006年,第912页),宋代佛教虽已在一定程度上出现了“禅净合流”的倾向,如“一些禅僧有意识地融摄净土法门”,但禅宗思想仍为其核心(参见洪修平:《中国禅学思想史》,中国人民大学出版社,2007 年,274~276页)。有所不同,这主要体现在净土宗的全面盛行。首先,万历帝崇信净土宗,他在自己即位后所兴建的万寿寺中垒石为三山,供奉净土信仰中的阿弥陀佛、观世音菩萨和大势至菩萨。①[明]沈德符:《万历野获编》,上海古籍出版社,2012年,第580~581页。其次,“西方三圣”,特别是观音信仰在民间极为兴盛②张岱曾记载自己于崇祯十一年在观音道场普陀山见到的盛况:“至大殿,香烟可作五里雾。男女千人鳞次坐,自佛座下,至殿庑内外,无立足地。”(参见[明]张岱:《海志》,见《琅嬛文集》,岳麓出版社,1985年,第79页),一些与其相关的佛教节日甚至在这一时期被凭空杜撰出来③如六月十九日“观音成道日”,笔者考万历以前各地方志未见此节。据万历年间南京人顾起元记载:“迩年以来,僧道无端创为迎接观音等会,倾街动市,奔走如狂”,可知该节或创于万历年间(参见[明]顾起元:《客座赘语》卷二,上海古籍出版社,2012年,第45页)。

更值得注意的是,明中期时多数士人尚对净土宗多有轻视,如成化年间进士陆容在谈及普陀山时称:“愚夫往往有发愿渡海拜其(观音)像者。”但在晚明时,净土宗已得到了文士群体的普遍认同。如袁宏道早年曾深溺“狂禅”④嵇文甫先生曾指出:“当万历以后,有一种似儒非儒、似禅非禅的‘狂禅’运动风靡一时。这个运动以李卓吾为中心,上溯至泰州学派的颜、何一系,而其流波及明末的一班文人。他们的特色是‘狂’,旁人骂他们‘狂’,而他们也以‘狂’自居。”(嵇文甫:《晚明思想史论》,北京出版社,2014年,第56页),但他最终“回向净土,晨夕礼颂,兼持禁戒”⑤[清]彭绍昇:《居士传》,见《居士传校注》,第404页。。其兄宗道也明确肯定净土宗的作用,他认为:“纵使志在参禅,不妨兼以念佛。……借参门之洞彻,可以坚固净土之信。适两相资,最为稳实。”⑥[明]袁宗道:《西方合论序》,见[明]智旭《净土十要》,中华书局,2015年,第446页。倡扬“禅净双修”是二人最后达成的共识,也是他们为晚明的“狂禅”世风开出的救弊之方。蕅益智旭对袁氏兄弟的“禅净双修”观深表赞同,但其弟子成时却更为激进,称:“参禅必不可无净土,为防退堕,宁不寒心。净土必不可入禅机,意见稍乘,二门俱破。……必须净业专修。”⑦[清]成时:《灵峰蕅益大师选定净土十要重刻序》,见《净土十要》,第7~8页。成时这种“净业专修”的观点在万历中期以后也不乏拥趸。东南名士冯梦祯的学佛历程与袁氏兄弟类似,也是由心学入禅学,而后转向“禅净双修”。⑧冯梦祯的信仰转向主要受到专修净土念佛法门的云栖祩宏等人的影响,他在杭州参加的22次放生会中就有6次是云栖祩宏组织的。此外,他还系统地阅读净土经典,如首倡“禅净双修”法门的宋代永明延寿的《宗镜录》等(参见[明]冯梦祯:《快雪堂日记》,丁小明点校,凤凰出版社,2010年)。加拿大学者卜正民曾指出祩宏是晚明居士佛教在东南地区盛行的关键人物,称其“在17世纪之初浙北的士绅中带头发动了一场居士佛教的运动”([加]卜正民:《为权力祈祷——佛教与晚明中国士绅社会的形成》,江苏人民出版社,2005年,第112页)。

信仰历程像袁氏兄弟和冯梦祯一样“由禅入净”的晚明文士不在少数,据当代佛学家释圣严对彭绍昇《居士传》中文人居士的统计,其中“禅行者”12人,“净土行者”28人,“禅净双行者”5人,“先禅后净者”8人(该类与前三类有重合计数)。⑨释圣严:《明末佛教研究》,第217页。可见,万历中期以后专修净土和“禅净双修”的文人居士之和应已超过专修禅宗的人数。释圣严还指出,最受晚明文人居士重视的佛教经典是《金刚经》《阿弥陀经》《法华经》《楞严经》等。⑩释圣严:《明末佛教研究》,第202页。许建平先生也曾指出,晚明“狂禅”思潮的中心人物李贽在姚安期间亦或研读过净土宗经典《无量寿经》,并撰有探讨净土法门的《念佛问答》《六度解》等文章。?许建平:《佛经与李贽思想之启蒙》,《河北学刊》2007年第4期,第132~134页。可见,《阿弥陀经》《无量寿经》等净土经典在晚明时已成为许多文士的案头之书,并成为他们探讨佛理的重要论题,这在唐宋时期是并不多见的。

可以说,虽然禅宗思想的影响在万历中期以后仍在一定程度上广泛存在,但净土宗的权威也已确立,甚至成为士民佛教信仰的主体。①目前学界对于晚明时禅、净二宗力量消长的看法尚存一定分歧,如释圣严根据《居士传》中所记载的《金刚经》最受晚明文人居士重视而认为,这一时期“思想的中心,仍是禅的精神……当时的佛教是以净土为目标,却以禅理作指针的”(释圣严:《明末佛教研究》,第218页)。而日本学者忽滑谷快天则称:“自元至清乾隆无虑四百五十余年,是谓禅道衰落时代。”([日]忽滑谷快天:《中国禅学思想史》,朱谦之译,上海古籍出版社,1994年,第659页)正如冯梦祯在万历十七年所撰的《刻净土三经缘始》一文中所说:“今之学佛者,语之以参禅则掉臂以去,语之以净业则喜从之。”②[明]冯梦桢:《刻净土三经缘始》,见《快雪堂集》卷三十,明万历四十四年刻本。陈永革先生亦曾指出,许多晚明文士已由对禅宗偏于精英化的静观佛性、参禅顿悟的追求转向了净土宗更世俗化的持名念佛、作愿往生。③陈永革:《从智慧到信仰:论晚明净土佛教的思想转向》,《浙江学刊》1998年第2期,第96~101页。

晚明家具,尤其许多苏作家具简约质朴、不尚雕琢之古雅风格的形成与深谙禅宗美学的江南文士对日用家具的赏鉴、批评和设计密不可分,这一点许多学者都曾指出。但在晚明家具上盛行的“卍”字符纹饰与崇尚“空灵”之美的禅宗意趣是格格不入的,要解释这一龃龉之处,需从与禅、净二宗的思想基础、修习法门,特别是二者看待佛教符号和佛教偶像的不同态度入手。

源自大乘空宗的“性空”观是禅宗美学的哲学基础之一。在大乘空宗经典中,《大般若经》阐发了“一切法空”的思想,称“四圣谛”“五蕴”“六门”“六境”皆为缘所生,本质为“空”,甚至佛的“色身”和“卍”等“好相”也不例外。④参见《大般若经》卷三八一,[唐]玄奘译,见《新修大正大藏经》第6册,第971页。禅宗的重要经典《金刚经》极言“破执去有”:“凡所有相,皆是虚妄。”⑤《金刚经》,见《佛教十三经》,中华书局,2010年,第8页。主张只有“不住于相”⑥《金刚经》,见《佛教十三经》,第7页。“离一切相”⑦《金刚经》,见《佛教十三经》,第11页。,了悟“万法皆空”,才能发“无生法忍”、无上智慧。而在六祖惠能看来,“出离物相”更是通达佛道的必要甚至充分条件,即所谓“离一切相即佛”⑧[唐]惠能:《坛经》,见《佛教十三经》,第109页。。不仅如此,“离相”还是“禅”的题中应有之义,所以惠能称“外离相即禅”⑨[唐]惠能:《坛经》,见《佛教十三经》,第106页。。

在禅宗那里,一方面,外部物相从本质上说是虚幻不实的,是需要被超越的;另一方面,佛性不在他处,正在自心,即所谓“自性是佛”“即心即佛”,因而其修佛法门主张“各自观心,自见本性”⑩[唐]惠能:《坛经》,见《佛教十三经》,第101页。。依禅宗的这种逻辑,佛教的符号、咒语和佛教尊者的“色身”“好相”便不是悟道最重要的凭借,而是需要被超越,甚至被疏离的。正如《金刚经》中佛祖自偈所云:“若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来。”?《金刚经》,见《佛教十三经》,第15页。这也是不少禅师“呵佛骂祖”?“呵佛骂祖”公案出自唐代禅师德山宣鉴事迹(参见《景德传灯录译注》卷一五,第1053页)。“烧佛取暖”?“烧佛取暖”公案出自唐代禅师丹霞天然事迹(参见[宋]普济:《五灯会元》卷五,苏渊雷点校,中华书局,1984年,第262页)。等看似荒谬的行为背后的逻辑所在。

与禅宗所不同的是,主张以念佛、观想、作愿法门往生西方极乐世界的净土宗对佛教偶像和佛教符号向来极为倚重。这一点从晚明信众广为颂持的净土宗“三经一论”所倡扬的修习法门和他们具体的信仰活动上可以见得。据《居士传》载,《阿弥陀经》是晚明佛教居士奉持最多的净土经典,其念佛法门称:

若有善男子、善女人,闻说阿弥陀佛,执持名号。若一日、若二日、若三日、若四日、若五日、若六日、若七日,一心不乱。其人临命终时,阿弥陀佛与诸圣众现在其前。是人终时,心不颠倒,即得往生阿弥陀佛极乐国土。①[明]智旭:《佛说阿弥陀经要解》,见《净土十要》,第33页。

在净土宗看来,无论口念、心念,不论贤愚、善恶、利钝,只要执持诸佛名号,一心不乱,便可在临终时得佛接引,往生西方极乐世界,也能在现世、来世都得一切诸佛佑护,不受灾难、苦厄,得证无上正等正觉。

净土宗的念佛法门在晚明各阶层民众中都非常流行。如高濂称:“当佩服持珠,作人间有发僧,坐卧西风黄叶中,捧念西方大圣。”②[明]高濂:《遵生八笺》,人民卫生出版社,2007年,第222页。主张“禅净合流”的晚明居士渌田一念曾在《西方直指》一书中对当时流行的“净土仪式”做过一番细致的描述:

行者每日清晨服饰已,勿茹荤酒,即焚香供佛……合掌向西,礼拜毕即念南无阿弥陀佛、南无观世音菩萨、南无大势至菩萨、南无一切菩萨声闻诸上善人各十声……身心稍闲者,念《弥陀经》并《往生咒》及西方愿文为主,其余二时三时功课或念佛千声万声,悉随力量而行,每日立定成规,不可一日间断。③[明]渌田一念:《西方直指》,见《卍续藏经》第2辑第2编第13套第4册。

净土信众这种对“阿弥陀愿力”的凭借使其不再像主张“自力”成佛的禅宗那样极力倡扬“破执去有”,而是对佛教偶像和佛教符号等“色”“相”表现出极大的热情,这种热情更直接地体现在净土宗的观想、作愿法门中。

观佛“色身”和三十二“好相”是“观想”法门的重要内容,晚明信众广为颂持的净土宗经典《无量寿经优波提舍愿生偈》(《往生论》)在观佛“身庄严”一条中称:“何者身庄严?偈言:相好光一寻,色像超群生故。”④[印]天亲:《无量寿经优波提舍愿生偈》,见《新修大正大藏经》第26册,第231~232页。另一备受晚明佛教居士喜爱的净土宗经典《观无量寿经》对观想阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨的“色身”“好相”的重要性一再言之,其第九观云:“作是观者,名观一切佛身。以观佛身故,亦见佛心。”⑤《观无量寿经》,[刘宋]畺良耶舍译,见《阿弥陀经:附无量寿经·观无量寿经》,中州古籍出版社,2010年,第197页。第十三观云:“但想佛像得无量福,况复观佛具足身相?”⑥《观无量寿经》,[刘宋]畺良耶舍译,见《阿弥陀经:附无量寿经·观无量寿经》,第203页。可见,在晚明净土信众眼中,作为“三十二大士相”之一的“卍”相实为悟得佛心、佛性、法性,证入无生法忍的重要媒介之一,这显然与禅宗“不应以三十二相观如来”⑦《金刚经》,见《佛教十三经》,第15页。的宗旨迥异其趣。

“作愿”是净土宗的另一重要法门,《往生论》释其义为“心常作愿,一心专念毕竟往生安乐国土”。⑧[印]天亲:《无量寿经优波提舍愿生偈》,见《新修大正大藏经》第26册,第231页。祈愿往生净土者皆具“卍”等“好相”是晚明净土信众作愿法门的重要内容,蕅益智旭在《无量寿经四十八愿》中主张四十八种愿,其“三十二相愿”称:“设我得佛,国中天人不悉称满三十二大人相者,不取正觉。”⑨[明]智旭:《无量寿经四十八愿》,见《净土十要》,第56页。不难看出,以念佛、观想、作愿为法门的净土宗与强调“以相见我,不入佛道”的禅宗在看待佛教偶像和佛教符号的态度上有着明显的差别。

三 生活与信仰的混融:晚明家具装饰的世俗情怀

禅宗和净土宗在思想基础、所奉宗旨和修习法门上的诸多差异使二者孕育出不同的文化语境和家具审美风尚。其中,禅宗对心灵、智慧的关注远超对佛教符号和佛教偶像的关注,这使其美学意趣表现出对“简约”“空灵”“含蓄”等风格的偏好,甚至在一定程度上具有“反感官”“反装饰”的倾向。这一特征是自晚唐禅宗大兴之后文人雅趣的重要内容,也是“简练质朴”①邵晓峰:《中国宋代家具》,东南大学出版社,2013年,第6页。的家具风格自北宋时便已初见端倪的一个不可或缺的文化语境。而净土宗对佛教偶像和佛教符号的倚重,使许多掌握文化话语权的晚明文士对“卍”字符的热情僭越了禅宗美学带给他们的空灵之思。他们对净土教义和修习法门的普遍认同和深度接受,有力地推动了晚明家具文化的语境转化,为“卍”字符在家具装饰设计上的广泛应用奠定了重要的观念基础。从视觉形式来看,“卍”字纹家具的装饰手法是一种对图形符号的重复和堆叠,这种对形式感所带来的感官愉悦的强调跟禅宗的空灵意趣和以平淡、自然为美的古典文人雅趣恰相抵牾。因此,如以晚明之前的审美话语体系来衡量,“卍”字纹家具断非雅物,这也是文震亨等“文化上保守的文人”②[英]柯律格:《长物:早期现代中国的物质文化与社会状况》,高昕丹、陈恒译,生活·读书·新知三联书店,2015年,第69页。将这一风格斥为“俗”③文震亨称:“(床)以宋、元断纹小漆床为第一,次则内府所制独眠床,又次则小木出高手匠作者,亦自可用。……若竹床及飘檐、拔步、彩漆、卍字、回纹等式,俱俗。”([明]文震亨:《长物志》,见《长物志·考槃余事》,浙江人民美术出版社,2011年,第94页)的一个重要原因。值得注意的是,在现存与晚明家具相关的材料中,被文震亨批评的“回纹”家具并不多见,这与“卍”字纹家具在这一时期的盛行形成了鲜明的对比。这说明在晚明士民眼中,“卍”字纹有不同于回纹等其他几何纹饰的迷人之处,是一个特例、殊品。“卍”字纹较之在商周青铜器上就已有应用的回纹的这种优越性,与晚明的净土信仰语境存在某种联系。可以说,对净土信众而言,晚明家具上的“卍”字纹饰不仅是以几何形的堆叠来构造的“悦目”样式,还是拼贴的可辨认的神圣图像符号。

从另一角度看,对晚明净土信众而言,“卍”作为佛教尊者的“三十二大士相”之一,其在床、榻等与主体亲密无间的家具上的应用,在某种程度上象征着主体肉身的延伸,寄托着其对成佛往生的祈愿。主体的生命于此跟佛的神性似乎产生了某种关联,这一关联使“卍”字纹家具在信奉净土的晚明文士眼中也已不再是俗物。晚明文士审美心态的这种微妙变化,加之向来强调感官愉悦的市民趣味的影响,对传统文人精英的古雅趣味造成了极大侵蚀。自此,“卍”字纹家具这一“俗物”堂而皇之地进入各阶层民众的日常生活空间,成为晚明士民感官愉悦、超越性诉求和世俗情怀的理想载体。当然,晚明“卍”字纹家具在形式上并未走向过度雕饰,而是在天然美和装饰美之间取得一种平衡,做到了比例适中、繁简得当、雅俗共赏。

晚明社会结构上“士商合流”,文化上市民文艺兴盛④李泽厚:《美的历程》,生活·读书·新知三联书店,2009年,第191~198页。,士商之间曾经的鸿沟日趋消解。世俗生活经验已然渗透进文士群体的精神世界和身体经验,其对市民趣味的认同、适应与趋合也在一定程度上重构了这一时期的文化观念和审美风尚,这极大地促进了新的家具审美趣味的产生、传播和推广。如果说晚明文士多因对“生死事大”这一人生终极问题的思考而选择深信净土①如袁宗道在给李贽的书信中称:“眼见同衙门同年同时皈依佛乘者,已被无常擒却一二人。此时虽欲不发愿努力,亦不由我也。……寻得三四朋友,同办此事,数日辄会,会时亦不说禅说道,惟以生死事大,无常迅速,自警警人。”([明]袁宗道:《白苏斋类集》卷一六,钱伯城点校,上海古籍出版社,1989年,第222~223页),那么在市民阶层眼中,净土信仰既包含着他们对生前罪孽、苦难的救赎和死后往生极乐世界的憧憬,也在很大程度上寄托着其对此世生活的祈愿。就家具上的“卍”字符纹饰而言,文士群体所关注的或是其所承载的“福德圆满”、观想作愿之凭借等佛教语义,但市民阶层所看重的亦有其隐喻此世生活“圆满”的美好寓意。换言之,如果说晚明文士从信仰维度赋予“卍”字纹家具以文化合法性,那么市民阶层或更多地从生活理想的维度赋予其世俗情怀,二者之间存在着一种双向互动和微妙的镜像关系。这些观念最终随着晚明文士群体和市民阶层在生活、信仰上的深度合流而变得难解难分,从而影响了主体的审美接受。

此外,现存材料表明,净瓶②净瓶与观世音菩萨的亲缘关系众所周知,佛典称其能盛法雨甘露,如《法华经》:“观音妙智力,能救世间苦……澍甘露法雨,灭除烦恼焰。”(《佛教十三经》,第451~452页)、宝瓶③宝瓶较之净瓶低矮且肚大,形如水壶,是大势至菩萨头顶肉髻上的法器,佛典称其能盛智慧光明,普照万物。《观无量寿经》:“(大势至菩萨)以智慧光普照一切……于肉髻上有一宝瓶,盛诸光明,普现佛事。”(《阿弥陀经:附无量寿经·观无量寿经》,第200页)等与净土信仰渊源颇深的符号在家具装饰设计上的广泛应用也大致始于晚明时期。例如,净瓶造型常被用来设计扶手椅的联帮棍④濮安国:《明清苏式家具》,故宫出版社,2015年,第45~46页。,宝瓶造型则多见于箱柜类收纳家具的吊牌等⑤[德]古斯塔夫·艾克:《中国花梨家具图考》,第133页。。这些与净土信仰相关的符号纹饰在晚明家具上的流行与民众自古以来追求“平安”的世俗生活理想也是一脉相承的。从某种程度上可以说,净土信仰语境的浸染使市民阶层的一些世俗理想被赋予了一层神圣色彩,这种此岸与彼岸、世俗与信仰的契合和统一在佛教符号纹饰家具上得到了很好的体现,并融合成一种具有丰富涵义和多重维度的吉祥隐喻,借助物质与形式的在场,嵌入了晚明的社会文化生活中。