内容提要:《裕憽霆藏书目录》不是目录学著作,而是书坊库存之清单。裕憽霆有实物可证的藏书,多未见《裕憽霆藏书目录》著录。《裕憽霆藏书目录》有1934 年版《新红楼梦》等,可证“己未年(1919)”朱印当为后来补盖。其待填补的年月日,则是通同作弊的证据。利益的驱动,是作伪的最大动力。借裕瑞之名头与《枣窗闲笔》之白纸黑字,以确立曹雪芹“身胖头广”的形象,为的是证明曹雪芹小像之真;借《裕憽霆藏书目录》之著录,则是为了确认《枣窗闲笔》之真,环环相扣,可谓自出机杼。用一个谎言来掩盖另一个谎言,露出的破绽就更多了。

一

从“新红学”考证需要看,题名思元斋的《枣窗闲笔》,当属“存世文献”含金量最高者:它既提供了两大支柱——作者与版本的隐秘信息,还触及其核心要义——“自传说”。诚如吴恩裕所言:“从提供史料的观点说,他的《枣窗闲笔》描绘了曹雪芹的形象;也说明了脂砚斋与曹雪芹的关系。这都是前此大家所不知道的事实。”相比之下,那些只讲曹雪芹、不讲《红楼梦》,或只讲《红楼梦》、不讲曹雪芹的“文献”,则一律瞠乎其后矣。而从红学研究实践看,《枣窗闲笔》却备受冷落:红学大佬如胡适、俞平伯、顾颉刚,以及吴世昌、启功、吴组缃、冯其庸辈,都未发表过《枣窗闲笔》的评论;唯周汝昌半贬半褒、贬大于褒地说:“他提到关于雪芹家事的掌故,不免望风捕影,不尽靠得住”,“他这个‘闻’本身也不过是‘自传说’的一种变相(可称之为‘叔传说’),小小转换,本质无殊,因此思元斋的推论说脂砚是‘其叔’也不过是附会之谈”。

红学家态度的冷漠,反映出《枣窗闲笔》自身的复杂性。它纵是“有用”的材料,却又真伪杂糅,信疑参半,令人不能放心。查知网,以《枣窗闲笔》为题的论文,1994 年前空无一篇;1994 年后,则搜得文章15 篇:

1.唐顺贤:《裕瑞曾见脂批甲戌本浅考——兼辨〈枣窗闲笔〉“伪书”说》,《红楼梦学刊》,1994 年11 月15 日

2.劳扬:《琵琶不是这琵琶——试论〈枣窗闲笔〉作者裕瑞的文风》,《红楼梦学刊》,2005 年9 月25 日

3.温庆新:《〈枣窗闲笔〉辨伪论》,《贵州大学学报》(社会科学版),2010 年3 月25 日

4.赵建忠:《清人裕瑞书斋名“萋香轩”误刻“凄香轩”释疑——兼谈〈枣窗闲笔〉的稿本笔迹问题》,《红楼梦学刊》,2012 年9 月15 日

5.青梗、韦力:《〈萋香轩文稿〉Vs.〈枣窗闲笔〉:红学史一大悬案再检讨》,《中华读书报》,2015 年7 月29 日

6.欧阳健:《众里寻他“淒香轩”——黄一农先生“E 考据”再回应》,《明清小说研究》,2015 年1 月15 日

7.高树伟:《也说红学史大悬案》,《中华读书报》,2015 年8 月5 日

8.高树伟:《裕瑞〈枣窗闲笔〉新考》,《曹雪芹研究》,2015 年8 月15 日

9.董志新:《南酒南味与曹雪芹饮食习惯——〈枣窗闲笔〉〈瓶湖懋斋记盛〉〈红楼梦〉合读偶得》,《曹雪芹研究》,2017 年2 月15 日

10.黄一农:《再论〈枣窗闲笔〉之真伪》,《红楼梦学刊》,2017 年9 月15 日

11.刘广定:《〈枣窗闲笔〉之真伪与成书时间》,《曹雪芹研究》,2017 年11 月15 日

12.吴佩林:《“萋香轩”非裕瑞书斋考——兼证〈枣窗闲笔〉之伪》,《河南教育学院学报》(哲学社会科学版),2017 年12 月29 日

13.吴佩林:《黄一农先生〈裕瑞《枣窗闲笔》新探〉质疑》,《明清小说研究》,2018 年1月15 日

14.吴佩林:《〈梅石犬戏图〉证伪——兼评黄一农先生对〈枣窗闲笔〉的“e 考据”》,《图书馆杂志》,2019 年9 月15 日

15.高树伟:《裕瑞〈枣窗闲笔〉补考》,《曹雪芹研究》,2020 年6 月15 日

为何研讨《枣窗闲笔》的专论1994 年之前空无一篇?不能放心畅论,故避而不谈也。自1994 年拙著《红楼新辨》“史料辨疑”一章提出:“综合版本、内容、史实三方面的种种破绽,说《枣窗闲笔》乃出于后人之伪托,谁曰不宜?”首启百分之百质疑之端,顿使从百分之百地信到百分之十地信的九成研究者警觉起来,争论绵延至今,未曾消歇,盖有由也。若在红学研究者中做问卷调查,对《枣窗闲笔》既有百分之百地信,亦有百分之十地信;反过来讲,既有百分之百地疑,亦有百分之十地疑。当然,百分之百地信是信,百分之十地信也是信。从这个意义上讲,对《枣窗闲笔》信与疑的比例,大约为九比一。也就是说,相对信《枣窗闲笔》的,占百分之九十;绝对不信《枣窗闲笔》的,只占百分之十。

北京大学图书馆藏《裕憽霆藏书目录》的发现,为《枣窗闲笔》信疑之辨提供了新的线索。书上所钤“裕憽霆己未年五月十九日YUSUNGTING”朱印,是为最大亮点。按,己未年为1919 年。因《裕憽霆藏书目录》著录“《枣窗闲笔》一本 抄本 八毛 一套”,一道极简明的算术题就摆在众人的面前:

胡适1921 年发表《红楼梦考证》,1919 年在1921 年之前:“《枣窗闲笔》‘迎合新红学观点的伪书’破产”……

问题还可再前推一步:

胡适1927 年发现甲戌本,1919 年在1927 年之前:“《枣窗闲笔》‘为脂砚斋作伪证’破产。”

合乎逻辑的结论便是:

《枣窗闲笔》为裕瑞稿本,并非迎合新红学观点的伪书,应重视其文献价值。

问题就这样严峻地摆在质疑者面前,回避不得;而我作为“百分之百地疑”的首倡者,更无逃遁的理由。尽管深知不见实物是研究的大忌,但因主客观条件限制,暂时不能去北京大学目验《裕憽霆藏书目录》原件,也得不到全书的复印件。幸好通过友人的帮助,从不同渠道获得若干信息,尝试对其作初步辨析与答复,识者正之。

二

从书名看,《裕憽霆藏书目录》似是一本目录学著作,细案之则并不尽然。目是篇目,即一书的名称;录即叙录,对一书内容、作者生平、校勘经过等作扼要介绍。汪辟疆曾为目录学下过四种界义:“纲纪群籍簿属甲乙之学也”“辨章学术剖析源流之学也”“鉴别旧椠校异同之学也”“提要钩元治学涉径之学也”;学人因此将第一种称为“目录家之目录”,第二种称为“史家之目录”,第三种称为“藏书家之目录”,第四种称为“读书家之目录”。然而不论何种目录学著作,有两条是不能或缺的:一是每目必包括书名、卷数、作者、刻版年代等要项;二是必按七略与四部两大系统分类。兹以与其年代相近的《贩书偶记》为例。孙殿起(1894—1958),经营琉璃厂通学斋数十年,将一生经眼的11240 种古籍按四部分类。其《略例》有两项规定:第一,凡见于《四库全书总目》者概不收录,录者必卷数、版本有不同者;第二,非单刻本不录,间有在丛书者,必系初刻的单行本或抽印本。

《贩书偶记》经部卷一“易类”,前二书为:

易经以俟录无卷数 明江汉瞿九思撰 无刻书年月,约万历间平阳史学迁刊 案原编次作五卷。

易经生生篇七卷 明温陵苏濬撰 万历丙午刊 上经二卷,下经二卷,系辞二卷,说卦二卷。四库存目载易经儿说四卷,周易冥冥篇四卷。

《裕憽霆藏书目录》无序跋交代体例。其第一页俱为《四书》诸书,前二条为:

四书大全 十六本 明板

四书大全学知录 三十四本 三槐堂 四套

其第五页为:

批点四书读本 六本 文选楼 一套

四书章句(附音义字句辨)八本 一套

四书章句 十六本 朝鲜板 一套

苏批孟子 二本 明 一套

论语话解 五本 一套

四书者,是为《论语》《孟子》《大学》《中庸》。《贩书偶记》经部卷三,依次为“论语类”“学庸类”“孟子类”“四书类”。《裕憽霆藏书目录》却将四书居前,《孟子》次之,《论语》居后,颠倒错乱,莫此为甚。且其每一书目,除书名外,无卷数、作者、刻版年代等要项,偶有版本项,亦不全。第五页已著录《苏批孟子》二本一套,第七页又重复著录《苏批孟子》二本一套。

《裕憽霆藏书目录》最令人触目的,是本数、套数与价格的著录。价格单位有“两”“钱”“元”。套数或一或二,或三或四,最多者为二十。兹将其八套以上者,抄列于后:

十三经注疏,一百六十四本,二十套

佩文韵府,五十五本,二十套

武英殿聚珍板书,一百二十四本,二十套

钦定全唐诗,一百二十本,十二套

九洲分类总纂,八十本,十套

经世文编,八十本,十套

香艳丛书第一集至第十集,四十本,十套

满汉名臣传,六十本,十套

通览辑览,五十八本,八套

廿二史文钞,六十四本,八套

分类字锦,四十本,八套

登坛必究,八十本,八套

前后汉,三十二本,八套

顺天府志,六十四本,八套

历代名臣奏议,八十本,八套

纲鉴汇纂,八套试想有哪位收藏家,会不计成本购买如许复本?有哪本目录学著作,会不厌其详地著录同一版本的图书?

可见,《裕憽霆藏书目录》不是目录学著作,而是书坊可供出售的书目,或是其货架之清单。此类书目,古已有之,如许旭《闽中纪略》云:

制府到任后,购阅各坊书目,适有《纪事本末》一部,计四十二本,纸白板新,按之为宋末时物,索值四两二钱。制府如价买进,命余评点。惜余归促,留置幕中,定归丙丁矣。

许旭(1620—1689),尝客范承谟幕,康熙十二年(1673)随范承谟任总督之闽,文中的制府即范承谟。他所见书目有书名(《纪事本末》)、本数(四十二本)、价格(四两二钱)。《裕憽霆藏书目录》者,正此类也。它不是目录家之目录,不是史家之目录,不是藏书家之目录,不是读书家之目录,而是书坊库存之目录、书商手写的账簿,如此而已。

三

弄清了《裕憽霆藏书目录》的性质,再来考证它的“成书年代”。《裕憽霆藏书目录》不是刻本,没有标出刊刻年代的内封,也没有注明刊刻年代的牌记,也没有可借知成书年代的序跋。判定其年代的,甚至不是写本上的字迹,而是外盖上去的印章。

那么,这枚印章是什么时候加盖的?大众的理解,是《裕憽霆藏书目录》成书之后盖上去的。也就是说,当盖上“裕憽霆 己未年五月十九日YUSUNGTING”的朱印时,上面著录的全部图书都已入藏。正是按照这个逻辑,当《裕憽霆藏书目录》1919 年著录“《枣窗闲笔》一本 抄本 八毛 一套”时,《枣窗闲笔》就已经存在并为裕憽霆所收藏了。

事实是否果真如此?对《裕憽霆藏书目录》略作抽检,便能立知分晓。

仿佛是为了显示藏主对红学的关注,《裕憽霆藏书目录》著录了与《红楼梦》相关的图书。依其先后排次如下:

《红楼梦散套》 八本 三两五钱 一套(叶22a)

《红楼梦图咏》 二本 一套(叶30a)

《红楼梦群芳觞政全书》 一本 抄本(叶40b)

《石头记》 十六本 一套(叶46a)

《原本红楼梦》 二十本

《金玉缘》 十六本 两套

《石头记》 两套(以上叶54b)

《后红楼梦》 四本 一套

《红楼圆梦》 四本 一套

《红楼梦续集》 六本 一套

《红楼梦影》 四本 一套

《倚楼重梦》 六本 一套(以上叶55)

《红楼梦》 二十四本 聚珍堂印 四套

《红楼梦》 二十四本 翰苑楼印 四套(以上叶57a)

《潇湘馆笔记》 二本(叶102a)

《新石头记》 八本(叶120b)

《新红楼梦》 二本(叶131b)

《林黛玉笔记》 一本(叶153a)

《红楼梦写真》 一本(叶188a)

共著录《红楼梦》各版本及相关书籍19 种,记载曹雪芹与《红楼梦》轶事的《枣窗闲笔》,由其购藏,自在情理之中了。

书目中有《林黛玉笔记》一本。查此书为上下卷,题“绮情楼主喻血轮著”,书前有署“戊午仲夏黄梅吴醒亚识”的《题词》:

……今夏始束装返里,避暑于遁园之西偏。余亦蛰居多暇,互相过从。见其案头草稿一束,题曰《黛玉笔记》,余甚讶之。绮情知余意,笑向余曰:“子有疑乎?此殆余读《石头记》而不能忘情者也。子昔谓我化身黛玉,泪无乾时,今其验否?为我遍告世人,幸无嗤为多事。”余曰:“嘻!狂奴故态,雅自可怜。愿附片言,以晓读者。”

黄梅吴醒亚的《题词》,署戊午(1918)仲夏,恰在己未(1919)五月十九日之前一年。考虑到从题词到印刷出版还需时日,则《裕憽霆藏书目录》所录之《林黛玉笔记》,当是一本新书了。

书目中又有《新红楼梦》二本。按,晚清盛行“翻新小说”(此一术语系笔者首创,后为学人所认可,如王慎2013 年《晚清民初“翻新小说”研究综述》云:“直到欧阳健《晚清“翻新”小说综论》一文发表,这类文学现象才真正浮出历史地表,开始进入研究者视野。文中‘翻新小说’的概念被首次提出并逐渐得到了学界认可,代替了阿英‘拟旧小说’的命名,对其价值也给予充分肯定,从此,翻新小说逐渐得到学界重视,其研究也掀开新篇章”)。当年我编纂《中国通俗小说总目提要》,遍访各图书馆,知书名《新石头记》者,有吴趼人(老少年)与南武野蛮二种,唯无题《新红楼梦》者。后查一粟《红楼梦书录》有云:

陆士谔《新红楼梦》(1928 年上海亚华书局版),全系抄袭此书(吴趼人《新石头记》)。陆士谔(1878—1944),青浦朱家角人,名守先,字云翔,号士谔,亦号云间龙、沁梅子等。所作《新三国》《新水浒》,为“翻新小说”中之杰出者。1928 年上海亚华书局出版署陆士谔名的《新红楼梦》时,陆士谔尚健在,恐是出版社冒其名之所为。

友人吴修安先生告知:上海大达图书供应社,于民国二十三年五月出版了铅印本《新红楼梦》四十八回。其封面题“言情长篇说部新红楼梦”,版权页署“标点者:王祖箴;校阅者:周梦蝶”。据悉,王祖箴在民国间,还校点了《双美奇缘》《风月传》《平山冷燕》等小说。

民国二十三年即1934 年。《裕憽霆藏书目录》既著录1928 年版的《新红楼梦》,又著录了1934年版的《新红楼梦》,其非1919 年成书,当无疑义。

四

钤有“己未(1919)五月十九日”印章的《裕憽霆藏书目录》,却著录了1928、1934 年出版的书,问题出在哪里?要么是《目录》不对,要么是印章不对,甚或《目录》印章俱不对。这就需要进一步弄清当事人裕憽霆的身世经历了。据金问涛《裕憽霆生平与集藏事略考》,晚清八旗子弟裕寿,别号颂廷(又作松亭、憽霆)、孤鸿、孤鸿和尚,纳哈塔氏。其人喜花鸟鱼虫,尤嗜集邮,时号“邮王”。1924 年3 月15 日上海《邮声》第17期,载有《介绍万国交换通信社》信息一则,中云:

万国交换通信社(中国部),系北京裕憽霆君于去年间所创办,成绩极佳,信用卓著。开办至今,社员已达二百余人,并印行一种英文季刊,内容亦甚丰富(该刊只分送各社员,社外人不能购阅)。现本刊愿为介绍,入社证函索本刊或北京东四牌楼十条胡同四十五号裕君即寄。

就裕寿而言,集邮不仅是个人嗜好,且是一笔大好生意。他曾与德之米歇尔、英之奇蓬司、法之香槟、美之司各脱诸大公司多有往还,所有大宗华邮之输出,当以此为滥觞;凡华邮古票及变体品,则大量捜求,由各公司寄让者,大有可观。

裕寿亦喜购书藏书。《傅斯年图书馆善本古籍题跋辑录·第一册·释文》,著录《奚囊寸锦》四卷四册,中有光绪二十六年裕寿手跋,钤有“孤鸿和尚”“纳哈塔氏”“吟秋山馆”“仲众过目”“书业堂自□□浙苏闽拣选古今书籍发兑印”等印记。裕寿手跋云:

光绪庚子遭拳匪之变,由营口乘太古洋行通州轮船赴上海,换轮到澳门,改坐骡驼轿,经河南,过大行山,至山西祁县内羊市坡路南小住,闲步至东街书业德(堂)购此书。时裕寿年十七岁,光绪二十六年十一月初二日记。

裕寿所藏之书,偏于鼓曲、子弟书一类。吴晓铃《绥中吴氏双棔书屋所藏子弟书目录》,录有《随缘乐》不分卷一回,案语曰:“右曲录自那哈他氏裕寿吟秋山馆旧藏百本张钞本。”案语又附启元伯(启功)函云:

裕寿,别号松亭。其婶母为先继祖母之胞妹。松亭平生盖一纨绔子,稍知藏书,但不知吟秋山馆是其斋名否?此公好听鼓曲,藏此等书或有其故。弟曾得《霓裳续谱》,亦其旧藏者。

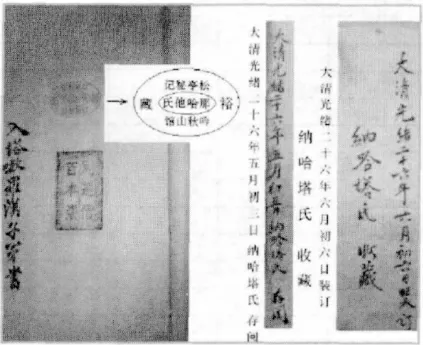

裕寿藏书之名章,见首都图书馆藏百本张子弟书《入塔数罗汉》,藏书印为椭圆形:“裕松亭秘记藏 那哈他氏 吟秋山馆”,题有“大清光绪二十六年五月初三日那哈塔氏存阅”“大清光绪二十六年六月初六日装订”“那哈塔氏收藏”字样。又,东京大学东洋文化研究所有裕寿藏书,其收藏章为正圆形,“YU SHOW 吟秋山馆 SUNG TING BE CHI”。

裕寿还于1919 年自行出资,摆印何六吉《心传韵语》,并自为序,誉为“学道入门之秘诀”。该书于1920 年由京华印书局出版,钤有“孤鸿和尚”,书末刊有僧装之“孤鸿小像”。

根据上述情况,就会发觉有些事情不大对头:

首先,裕寿至今有实物可证的藏书,如《奚囊寸锦》《随缘乐》《入塔数罗汉》《霓裳续谱》等书,未见《裕憽霆藏书目录》著录;而已著录之《十三经注疏》一百六十四本、《佩文韵府》五十五本,裕寿即便家资万贯,富得流油,也不至于收藏二十套之多同版书。《裕憽霆藏书目录》非裕寿之物,足可认定。

更大的问题,在藏书印刻有年月日。按,藏书印从普通名章,到书斋、书室、堂名,乃至“二十年前旧板桥”式的抒情言志、垂诫子孙,五花八门;真草篆隶,各体皆精。据印章考订收藏源流、版本真伪,已成有力手段;借藏书印以作伪者,遂应时而生。如李盛铎“木犀轩”藏书,1939 年转让北大图书馆,藏书印却未随同进馆。李氏之不肖子孙,将一锦匣十多个印章,卖与某书铺。北大某讲师闻之,与书铺合谋,借李氏藏书印加盖己书,以博善价。1952 年“三反”运动,书库管理编目人员大受其累。几经内查外调,水落石出,某讲师被逐出北大。白化文《藏书家身后盖印》回忆道:

我当时是学生,担任过几次不重要的外调任务,取回《老子》查对并送回,并在书铺中目验那一锦匣藏书印,“旁听”过对讲师的审讯,至今记忆犹新。这一匣藏书印今归何处,我就不知道了。我从而学到了一招:加盖名家藏书印的旧书能多卖钱。

那么,盖于《裕憽霆藏书目录》的“己未五月十九日”与《枣窗闲笔》的“壬子年十二月二十日”之印,算不算得藏书印?需与裕寿其他藏书相比而论。

《裕憽霆藏书目录》与《枣窗闲笔》上的两枚印章,均为阳文椭圆朱印,横分三栏,上栏为藏主名号(裕颂廷、裕憽霆),中栏为年月日,下栏为英文名号(YUSUNGTING)。上下栏格式固定,中栏则可灵活调节年月日。此印盖于《枣窗闲笔》尚可,盖于《裕憽霆藏书目录》则不可。因其所标,乃是某时的库存;图书既是商品,自然有进有出,处于变动不居的状况。从裕寿经历看,此印应是与万国交换通信社社员联络寄送英文季刊之信函,或与外国诸大公司交易大宗华邮之账单所钤,犹如邮政日戳,实为可调日期的印戳,而非真正的藏书印。

这样一来,就造成了扑朔迷离的《裕憽霆藏书目录》之谜。因为有两个谜底:“裕憽霆 己未年五月十九日 YUSUNG ING”之印,或者是后人伪刻,或者是“身后盖印”,二者必居其一。要解开这个谜团,得从追溯《枣窗闲笔》交易过程入手。

五

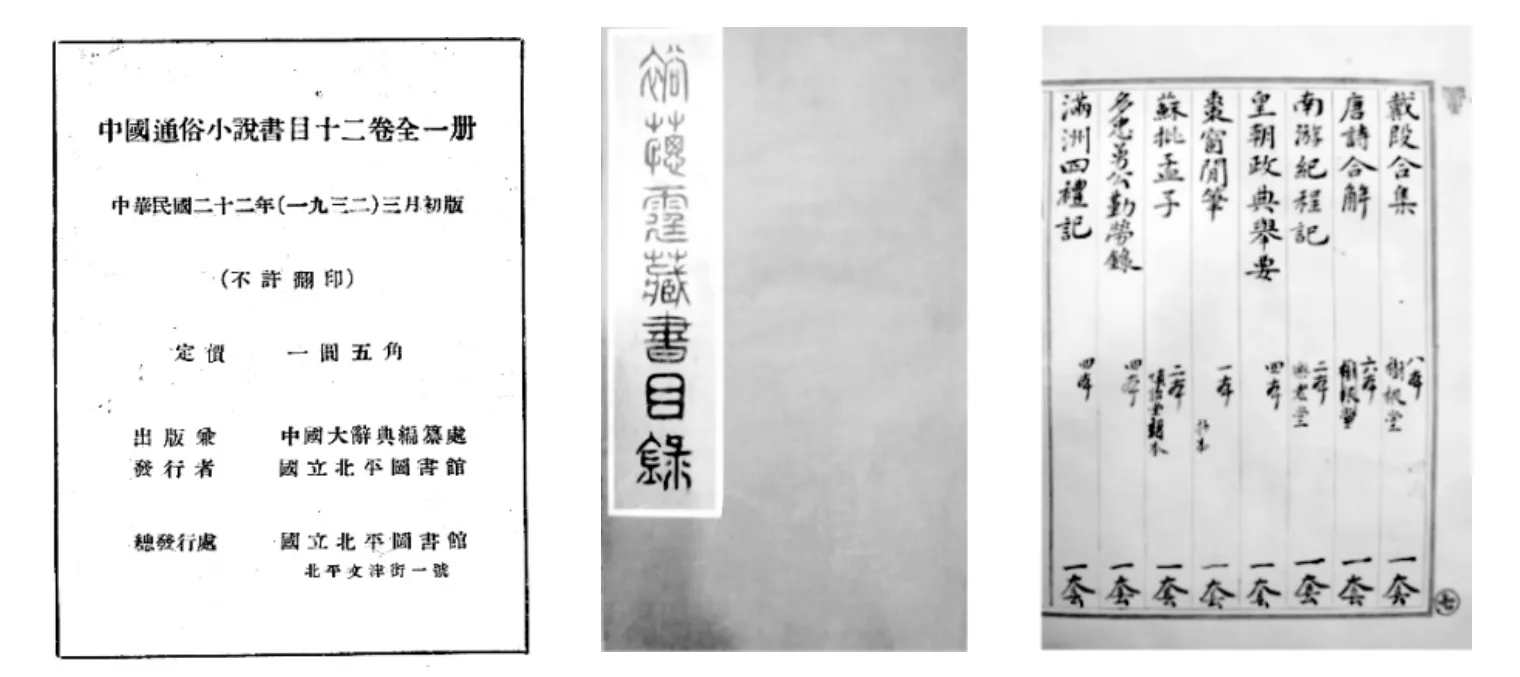

促成《枣窗闲笔》交易的关键人物是大名鼎鼎的史树青。他在《程伟元指罗汉画册及其它》中说:“1943 年,我在北京隆福寺街青云斋书店发现,后为孙楷第先生所得。”言下之意,他“偶然”在隆福寺街青云斋书店“发现”了《枣窗闲笔》,知孙楷第正从事古代小说的研究和教学,便向他“推荐”了此书。案,孙楷第于1931 年任北平图书馆编辑、写经组组长,1932 年出版《中国通俗小说书目》十二卷,1945 年任北京大学国文系教授,1948 年转入燕京大学国文系,可谓此行之专门家。如何让《枣窗闲笔》入孙楷第的法眼?史树青自会导引他看所钤“纳哈塔氏”满汉合璧圆印,及“裕颂廷 壬子年十二月二十日 YUSUNGTING”阳文椭圆朱印,提示这是裕瑞的后人,住东四牌楼八条胡同三十一号的裕颂廷家传的“稿本”。孙楷第也许仍有疑虑,史树青又提供《裕憽霆藏书目录》以为旁证。孙楷第见两书同有“纳哈塔氏”满汉合璧圆印,及“裕颂廷(裕憽霆)□□□□□□□□ YUSUNGTING”阳文椭圆朱印,相间年月一前一后,如合符契。孙楷第纵然老到,亦不能不视为秘笈孤本,刮目相看。周汝昌回忆道:“1948 年的这个暑假度过了,我与胡先生的通讯关系又进入新的阶段。不想与此同时,又有意外的考《红》因缘:小说专家孙楷第(子书)先生开始移帐京西,在燕园设帐授业了。这时我并未选他的课,却闻名而去旁听。真是巧极了:他正讲到《红楼梦》的事,涉及曹雪芹,便讲出一段鲜为人知的雪芹轶事,说其人的相貌、性情、口才、风度、饮食等等,皆前所未闻。我高兴极了,课后便向孙先生探询他写在黑板上的那部书《枣窗闲笔》的所在。他告知我,书在北平图书馆,他有录副摘抄本。我不揣冒昧,又向人家借阅。他也慨然惠诺。”孙楷第以重金买下《枣窗闲笔》,顺带将《裕憽霆藏书目录》也留下了。后来他将《枣窗闲笔》捐赠给了北京图书馆,《裕憽霆藏书目录》便入了北京大学图书馆了。

孙楷第的《中国通俗小说书目》,初版于1932 年中国大辞典编纂处,尚未著录《枣窗闲笔》;1957年作家出版社再版,《枣窗闲笔》则赫然在列。这证明《裕憽霆藏书目录》1932 年前尚未入藏北京大学图书馆。

我编纂《中国通俗小说总目提要》时,直为孙楷第执意将不是小说的《枣窗闲笔》破例著录入《中国通俗小说书目》而大惑不解。后得天津师大张守谦(关永吉)先生启迪,方知目录学家的底气之所自。他们多是坐拥书城的藏书家,故能饱览群籍,经眼著录。而通俗小说历来不登大雅,不为正统图书馆所重。孙楷第1931 年编纂《中国通俗小说书目》,不到两年即告成功,秘密在所恃之书多来自马廉(1893—1935)所藏,中有小说372 种,孙楷第依之成籍,多少有些愧疚,故发愿撰《日本东京所见小说书目》《大连图书馆所见小说书目》以弥补之。而《枣窗闲笔》是唯一由他本人发现购买,且又备受胡适冷遇的书,岂能不另眼相看?故在《中国通俗小说书目》郑重写道:“作者距曹雪芹时代不远,其论《红楼梦》有他人未曾道者,可供参考。”

现在看来,两枚“裕颂廷 □□□□□□□□ YUSUNGTING”“裕憽霆 □□□□□□□□YUSUNGTING”阳文椭圆朱印,即使不是伪造的,也是“身后盖印”。其中间待填补的年月日,就是史树青与青云斋书店通同作弊的证据。比起一般古籍造假挖改内封牌记的干支、序跋的倒填年月,更能不落痕迹,尤为高明。其命多人赶抄(笔迹不同)青云斋书店库存书目(中有定价与套数)二百多叶,将《枣窗闲笔》插入靠前的第七叶,以让人容易发现;且以罕见的十二眼儿绿色双股细线线装,右侧装订一函一册,以黑白条凹凸纹织锦包角,前书衣左上侧贴金色题签,上有墨笔篆书“裕憽霆藏书目录”,前书衣中下右侧钤“纳哈塔氏”椭圆形阳文朱印,书根有墨笔隶书“爱吾庐书集目录”,显得古香古色,可谓煞费苦心。

也许有人会问:史树青伙同隆福寺街青云斋书店作弊,能将《枣窗闲笔》卖得多少高价呢?其实,他们伪造《枣窗闲笔》的动机,不在为脂砚斋的“存在”作证,而在为“曹雪芹画像”提高价码出力。

事情要追溯到1923 年。李祖韩从上海古董商手中购得“曹雪芹画像”,1928 年曾请叶恭绰为之题跋。叶恭绰(1881—1968),字裕甫,又字誉虎,号遐庵,书画家、收藏家、政治活动家,1927 年出任北京大学国学馆馆长。考虑到胡适是红学的权威,叶恭绰于1928 年11 月28 日给他写了一封信,附去李祖韩所藏曹雪芹小像的照片,请予鉴定。1929 年4 月20 日,胡适参观全国美术展览会,“曹雪芹画像”在焉。日记写道:“有李祖韩先生藏之曹雪芹画像手卷,他邀我去细看。看了之后,我说:‘此人号雪芹,但不姓曹。’祖韩大失望,颇不心服。此卷之照片本,曾载在我的日记中,其人头面团团,已很令人生疑。”胡适怀疑的理由是:壬午年是雪芹最穷的时候,不会有皇八子这样的阔人为画像题咏;加之他营养肯定不良,不可能长得“头面团团”。据说后来有南京富商金成西,花了一万个大洋,从李祖韩手中买了这幅画,又怀疑是一幅赝品,将其告到了法庭。李祖韩当庭应诉道:“你说这幅画是赝品,请给我讲出理由,我愿意付双倍的赔偿给你;可是你要是诬告,就必须在南京的报纸上登报道歉。”

在涉案金额高达一万大洋的曹雪芹像真赝官司中,《枣窗闲笔》所载“‘雪芹’二字,想系其字与号耳,其名不得知,曹姓,汉军人,亦不知隶何旗。闻前辈姻戚有与之交好者。其人身胖、头广而色黑,善谈吐,风雅游戏,触境生春,闻其奇谈娓娓然,令人终日不倦,是以其书绝妙尽致”云云,无疑是支撑其为真品的关键物证。赢了官司,不就保住了声名与一万大洋了么?史树青《〈书画鉴真〉序》引李虹若《朝市丛载》光绪间竹枝词,言琉璃厂画商云集,搭札席棚,悬挂求售:“唐宋元明件件陈,满墙字画尽名人。由来俱是捣持货,不必深追问假真。”从兜售《枣窗闲笔》到为金缕玉衣作鉴定,深谙“捣持货”之道的史树青,确实赚得钵满盆满了。

利益的驱动,是作伪的最大动力。借裕瑞之名头与《枣窗闲笔》之白纸黑字,以确立曹雪芹“身胖头广”的形象,为的是证明曹雪芹小像之真;借《裕憽霆藏书目录》之著录,则是为了确认《枣窗闲笔》之真,环环相扣,可谓自出机杼,卓然不凡。然而,用一个谎言来掩盖另一个谎言,露出的破绽就更多,反致弄巧成拙。如果没有《裕憽霆藏书目录》,盖有“裕颂廷 壬子年十二月二十日YUSUNGTING”阳文椭圆朱印的《枣窗闲笔》也许还能撑持一阵;有了“裕憽霆 己未年五月十九日YUSUNG ING”之印的《裕憽霆藏书目录》,就让人看破了中间待填补的年月日的把戏,《枣窗闲笔》就彻底破产了。正如炮制脂砚斋本一样,如果只出来一个甲戌本,脂砚斋的神话还能维持一阵;可惜贪得无厌,又出了己卯本、庚辰本,又出了北师大本、庚寅本,脂砚斋的神话就彻底破灭了。

六

《裕憽霆藏书目录》被发现后,有友人谆谆相劝,道是“伪则斥,真则葆,乃治学之正途”,要我信从这份“能够证明脂本为真的史料”,“修正”自己的观点,其意勤勤恳恳,令人动容。我想到的是,持续三十余年的脂本、脂批、脂学之争,势由硬、软两翼展开。硬者即证据之辨,软者即学理之辩。所谓证据,即认定事实的依据,通过证据和证据形成的证据链,以再现还原事件的本来面目。俞平伯曾说:“人人谈讲脂砚斋,他是何人,我们首先就不知道”;1973 年在给毛国瑶的信中写道:“历来评‘红’者甚多,百年以来不见‘脂砚’之名,在戚本亦被埋没,及二十年代始喧传于世,此事亦甚可异。”红学的特殊性在于,涉及脂学的证据之辨,与脱疑者需要“不在场”证据、侦破者需要“在场”证据的指向相反,拥脂者需要的是“在场”的证据,即脂砚斋在乾隆甲戌、己卯、庚辰、壬午与曹雪芹“同场”的证据,至少是脂砚斋在1928 年“始喧传于世”之前存在的证据。

可惜的是,为了证明脂砚斋在乾隆年间的“存在”,只找到嘉庆道光间的《枣窗闲笔》“在场”来作证;为了证明嘉庆道光间的《枣窗闲笔》的“存在”,只找到1918 年的《裕憽霆藏书目录》“在场”来作证,窘迫之境,可见一斑。

魏子云先生1992 年1 月12 日在脂学之争开启之日来信,说我的《红楼梦》研究“掘了先贤的根”,鼓励道:“我们只要在学术的理论上掌握到真理,就不必耽心十八个铁金刚,十八个铁金刚也拉不动个理字。”我之坚信《枣窗闲笔》必伪,其理可归为以下三条:

一曰:“反方”观点,不可能先于“正方”观点。《红楼梦》“非自己写照”的“叔传说”,不可能先于胡适的“自传说”。

二曰:小说家与读者的亲密对话,不可能早于清末民初。历来小说作者与受众是隔膜的。书场听书,买票即可;书坊购书,付费即可,根本不知作者是谁。唯至清末民初,小报杂志逐回发表,拉近了作者与读者的距离,酿成了现作现卖、先睹为快的心态。《红楼梦》非连载之小说,岂能让“红迷”用南酒烧鸭相馈赠,方能先睹为快乎?

三曰:对于“罹罪同案”“落难贵人”,不可能冷漠无情。高鹗是裕瑞同案处分官员,程伟元是裕瑞落难相遇之“贵人”,对高鹗、程伟元力加诋斥,殊违常理。

三条大理,涉及学术史、传播史、心理学的根本原理,是十八个铁金刚也拉不动的。京剧《白虎节堂》中,林冲有一段著名道白:“太尉要斩卑职的人证,就是引俺前来的陆谦;太尉要斩卑职的物证,无非是太尉要看的宝刀。如今,卑职人证成了太尉人证,卑职物证成了太尉物证,我纵然浑身是口,也难辩明此冤。”在本案中,《裕憽霆藏书目录》是《枣窗闲笔》的物证,裕寿是裕瑞的人证,似乎天衣无缝,不容置辩;如今反转过来,证明《裕憽霆藏书目录》乃蓄意伪造,还原其本来面目,将《枣窗闲笔》从红学文献中剔除,岂不是一大收获乎?