内容提要:张彭春在中国传统戏曲衰落和西方现代话剧叩门而入的时代背景下,自觉地实践了欧美现代导演理论。他率先明确导演在话剧当中的核心地位,开始探索当时欧美所涌现出的多元导演风格,并卓有成效地进行了欧美写实化的现代舞台美术实践,促进了中国早期戏剧导演职能的完善。他凭借着自身对中外戏剧的了解和丰富的艺术实践,于1930年和1935年先后作为总导演和随团顾问,陪同梅兰芳赴美和访苏,向西方宣扬中国的传统戏曲,促进中西方戏剧的交融。张彭春的导演观、导演实践,是中国戏剧本土化的需要,也是中国话剧现代演进的需要。他创造性地结合中国传统艺术精神形成其独特的导演观念,并确立了从严从难的戏剧导演风格。

导演的崛起是现代戏剧史的大事,同样,也波及中国戏剧艺术创作。整个中国戏剧在这之前相当长的一段时间内,其演出主要是通过剧团内的协商和讨论来完成,缺乏专人的指导,各个剧团的指导对舞台演出只做粗略的安排,唱念的具体内容需要演员依据剧情的走向自由发挥。这离真正的导演职能的确立有很长的一段距离。如果说“中国戏剧导演的概念和普遍的导演实践是以1923年洪深为上海戏剧社导演《少奶奶的扇子》和《泼妇》作为开始”,那么,必须承认,中国导演的先驱在洪深之前早已存在。张彭春于1916年回国加入南开新剧团担任副团长后,开始抛弃“新剧”模式,实行欧美现代戏剧流行的导演制,他在南开新剧团导演了《醒》《一年差》诸剧。由于当时中国还没有导演的称谓,故有的报刊报道为“张彭春先生导排”。由此可以窥出:张彭春作为中国现代话剧导演的先驱者和奠基人的地位不容置疑,具体地说,他开启了导演这一职能在中国话剧舞台艺术中的核心地位,卓有成效地进行了戏剧舞台导演实践的新探索,并确立了从严从难的导演风格。

一 开启导演在演出中的职能

张彭春的导演生涯始于1916年加入南开新剧团,他带领南开新剧团彻底抛弃了编演同步进行的“新剧”模式,确立了导演这一职能在中国话剧舞台上的重要作用。他把在美国学到的西方现代导演方法践行在独幕话剧《醒》中。该剧作为最初的试演,因南开校长张伯苓认为“该剧情旨较高,理想稍深,虽写实述景,历历目前,可以改弊维新,发人深省,无如事涉遐高,则稍失之枯寂,似与今日社会心理不合”,故而被取消了参加校庆公演的资格。如果说,张彭春这次的戏剧导演尝试以失败告终,究其原因,是由整个大环境所决定的,特别是受制于人们的思想观念、认识水平、欣赏习惯等的影响。回顾张彭春创作《醒》时的戏剧环境,盛行一时的文明戏实行的是传统戏剧的“明星制”,主要还是依靠个别明星演员的即兴表演杂以戏曲表演来吸引观众。导演于他们来说是闻所未闻的,包括后来的南国社,也不知有导演这回事。“他们不知道什么叫导演,什么叫角色的创造,什么叫演技的基本训练。”时代的车轮在滚滚前行,西风东渐,新思想、新观念在不断革新。1918,张彭春导演的《新村正》正式公演,此剧在京津两地均有演出,产生了很大的影响。《国民公报》称《新村正》为“中国新剧最合西洋新剧原理的杰作”,甚至明确指出它与易卜生、萧伯纳的社会问题剧属于同一范畴。这指明了该剧内容和主题的现实性和时代感,是导演追求“西洋新剧原理”的产物。这部剧标志着张彭春在南开新剧团导演地位的率先确立,也标志着张彭春作为中国话剧导演先驱地位的确认。有着“南黄北焦”美誉的话剧导演黄佐临指出,张彭春是“第一位向国外学习戏剧,精通西洋戏剧专业知识,并且富有才华的导演”。

二 践行欧美多种导演风格的戏剧实践

张彭春在美国留学之际,对欧美戏剧产生了浓厚的兴趣。他如饥似渴地吸收着古希腊戏剧和莎士比亚戏剧的营养,同时又聚焦于欧美兴起的现实主义戏剧思潮和小剧场运动。他率先实践了欧美现代导演理论,特别是受到莱因哈特和戈登·克雷导演观的滋养。早期,张彭春特别推崇德国表现主义戏剧大师莱因哈特的导演观,主张以演员为导演材料,“控制他们的每个动作的姿态,以及语调中的最细微的变化,向他们集体地或个别地加上他的个性的印记,直到他们被塑造成他自己概念中的角色”。后来张彭春受到戈登·克雷“傀儡戏剧”的影响,推崇在戏剧这个综合体中演员必须像“傀儡”一样,才能实现导演心中的规划和理想,与剧本、剧场和舞台达成妥协和一致的戏剧观。同时张彭春受到戈登·克雷的启发,强调演员必须充分认识到戏剧艺术首先是动作的艺术。“对每一个演员的台词、音调、面部表情、眼神甚至一些细微的动作,张先生都不会轻易放过,给以严格的指导,直到他满意才能通过。剧中曹禺和严仁颖(海怪)的戏最多,他们的追、跑、打等场面中每一台步,每一方位,都要反复修改。尤其是对主角更是加倍严格。当符合他的要求时,他就高兴的和曹禺抱在一起。”根据鹿笃桐回忆:“在彩排和第一次演出时,张先生还亲自为我们几个较主要的角色化了妆。连眉毛、眼尾纹和抬头纹都认真地勾画。对服装颜色、衣上的补丁也都仔细推敲设计……在全剧中我的戏并不多。记得有一句台词‘真的吗?’他不厌其烦地教了我多少次,直到说成‘真……的……吗?’语气和节拍都符合他的要求时,才满意地对我微笑地点点头。”张彭春对戏剧认真严谨的态度,由此可见一斑。

导演话剧时,张彭春在确定剧目,分配角色后,首要的就是对演职员进行案头工作的教育。诸如在导排《娜拉》之时,“他首先向全体演职人员讲解易卜生的生平和创作道路,他在黑板上挂着特制的易卜生著作表,从易卜生早期的剧作《勃兰特》讲起,直到他晚年的剧作,详细介绍这位大师的创作生涯”。曹禺回忆说:“彭春先生做事非常认真,他对大家说,这次排演,非同小可,要成功,必须下苦功夫,从剧本的题旨、人物、表演到舞台布景,都要在艺术上精益求精,不容稍懈。他讲话时那种严肃的精神,至今还不能忘记。”通过对剧作家和作品的分析,张彭春会对演职人员提出具体的要求。开排后,张彭春是严格的,专制的,“动作的幅度,语调的缓急,灯光的明暗,色彩的冷热,他都有具体的要求,排演时只能听命于他,演出时必须一丝不苟”。张彭春要求演员“带情绪上场”,以体现生活的真实和舞台真实的完美结合。

同时,张彭春导演对南开新剧团提出了“四种精神”,即“稳”(不慌、深刻),“准”(安排周密),“狠”(咬住牙关,拼命地干),“群”(剧团里没有“明星”,演员、职员、工友都是主角)。他对演员的演出要求极为严格。他说:“不止剧团的演员、职员,甚至工友都要做到好处。我们剧团里面没有‘明星’,各个演员都是主角。”张彭春强调话剧演员必须在导演的指导下进行刻苦的训练,并且要求演员在导演的指挥下“行动”。他从美国带回了一整套正规化的导演制度,并在南开新剧团中严格执行,是对文明新戏“玩票”风气的超越。

三 践行欧美写实的现代舞台美术实践

张彭春深受欧美现代导演理论的影响,还表现在对现代舞台美术的探索之中。对1916年张彭春导演的《醒》,周恩来就曾评论:“佳音佳景,两极其妙矣。”在张彭春导演的话剧《财狂》中,他特地邀请了在美国耶鲁大学专修过舞台美术的林徽因先生负责舞台设计,林徽因先生根据导演张彭春的整体构思与瑞庭堂的舞台条件,设计了“布景是立体的,全台的,台右一座精致的楼阁,白石栏杆围绕着斑痕的石墙,台左一座小亭,倾斜的亭阶伸到台旁。院中石桌石凳雅洁疏静,楼中花瓶装点秀美,这布景再衬上一个曲折的游廊,蔚蓝的天空,深远的树,这是一幅好图画。灯光的色调,明暗快慢;映影的错综,疏密,化装的形似,润泽;都经过深沉的想象,细心的体会,才能做到的。剧本导演既富经验,又不丝毫苟且,照顾到动作的小点,又计划到表演的全局。举凡演员的姿势、神情和语调,全要恰到好处。”这一设置不但符合写实的需要,而且为剧情的展开、人物性格的刻画、情绪的渲染以及表演提供了切实的方便。

此外,张彭春积极效仿欧美戏剧,在演出时废弃幕布,使用灯光来表示收场和开场。在《财狂》演出时,“开场前,导演着拿着一只铜锣,闪到台后。几个适度的锣声,观众们入了座,这才减去灯光。在暗淡中使观众和舞台接近了。同时,演员们走进舞台,布置妥当。只等灯光一亮,观众们便到了另一境界;这的确有些‘人在意中,出人意外’之妙。”《财狂》曾被当时一批学者认为是“中国话剧界近数年来最良好的成绩”。

四 编导中西方名剧

张彭春在翻译大量西方剧作的同时,还系统地将果戈里、王尔德、易卜生、莫里哀的作品搬上中国的戏剧舞台,于限制中创造属于中国本土的生活。“五四”期间,新剧每况愈下,以宋春舫、刘半农、胡适等为代表的知识分子翻译改编了一大批欧美的戏剧作品,产生了广泛的影响,但能将这些世界名剧成功搬上中国舞台的实践却少之又少。张彭春说:“我们根据活的需要,对于文化成品感觉不满。有了这种感觉,我们才能用想象。由想象的构造,拟定活的需要的解决方案。在这时一切文化成品,无论中外,都是新创造的资料。至于那文化成品的价值,却在创造边上来估定。”我们的观众、社会以及上演的地方,都和原剧作家的时代相距甚远。原来的剧本很显然不能应对国内新的需要,不能满足当下观众的需要。“根据戏剧符号学的观点,戏剧演出的接受是一个编码解码的过程,只有按照受众接近性原则,使演出者和观众在相同的编码系统中,才能取得较好的传播效果。”张彭春面对东西方文化背景和欣赏习惯的差异,面对文明戏和戏曲界的发难,他创造性地将易卜生的《娜拉》、果戈理的《钦差大臣》《国民公敌》、王尔德的《少奶奶的扇子》、高尔斯华绥的《争强》、莫里哀的《财狂》、泰戈尔的《齐徳拉》等世界名剧搬上中国舞台,赢得观众的认可和欢迎。

张彭春在《话剧的将来》一文中讲道:“中国人演外国剧本,难在生活习惯不同。最难的是内容不同。英文译成德文、俄文都可以演,惟有译成中文不能演,非改编不可。”所以,在戏剧改编搬演时,一方面,张彭春强调在改编西方名著时对原著精神的充分尊重,对原著精髓的把握;另一方面,张彭春主张在改编西方名著时,要有“新”创造。例如张彭春于1928年3 月将易卜生的名剧《国民公敌》改译为《刚愎的医生》,在易卜生的百年诞辰纪念日公演时,他把握住了斯托克芒斗争的核心精神,用戏剧的悲剧性唤起民众的觉醒。该剧“连演两天,每次皆系满座……会场秩序甚佳,演员表演至绝妙处,博得全场的掌声不少”。

1935年,张彭春改编的三幕话剧《财狂》公演。在北方掀起一股热潮,郑振铎、章靳以、李健吾、萧乾等知名作家专程从北京赶来看剧。《财狂》由张彭春和其学生曹禺根据莫里哀的英文本《悭吝人》改编而成,将戏剧情境和戏剧人物中国化,“若干穿插枝节被剪掉,全剧紧缩成三幕,但原剧的精彩场面、俏皮对话却保存无疑”。首先,张彭春对剧中的人物做了新的改编,一者将原剧本中一些重要的人名做了切合本土化的处理,并顾及人物的性格和身份。比方说我们一听主人公的名字韩伯康,很快就会想到其原名Har-Pagon,还极易推想到其财主的身份。二者因为时代的不同,将主人公的形象做了摩登化的处理。特别是张彭春根据当时新的生活经验塑造了一个中国化的老财主,他刻薄儿女,欺负听差,放阎王债,不相信中国的银行,要把现钱变美国股票。三者在剧作技巧上也有新的变化。张彭春一改莫里哀原作第一幕中在经过两场平淡叙述之后主人公进场的设计,他在开场设置了韩伯康女儿绮丽与青年梵籁的恋爱,通过这对青年男女的爱情引出两人的关系、地位和身世,同时也引出主人公韩伯康的吝啬与贪婪。这样的设置,即简练又极易抓住观众的注意力。除此之外,张彭春增加了一些新材料,铺垫了新伏笔,使戏剧内容更加连贯。他在原剧作的第五幕前,增加了六个穿插:韩伯康被儿子和听差窃取美国股票后,他疯狂地哀嚎,应该悲痛地退场,张彭春为缓解这种紧张的气氛,在警察入场前设置几个穿插,可以让观众更深刻地认识韩伯康这一形象。同时,张彭春又增设了美国股票不稳定消息的场景,为结尾留下一个开放性的结局。

在剧本的二度创作中,张彭春强调根据新的需要对原剧作结构进行调整组合,注重对原剧作人物和场景做本土化和创造化的处理,使之更贴近中国观众的欣赏习惯。巩思文在《〈财狂〉改编本的贡献》中指出:“这次改编,对原剧本不是盲目的全盘接受,却也不是折衷派,打折扣,耍半盘,而是满足此时此地的新创造。”

五 梅兰芳访美、访苏剧目的总导演和随团顾问

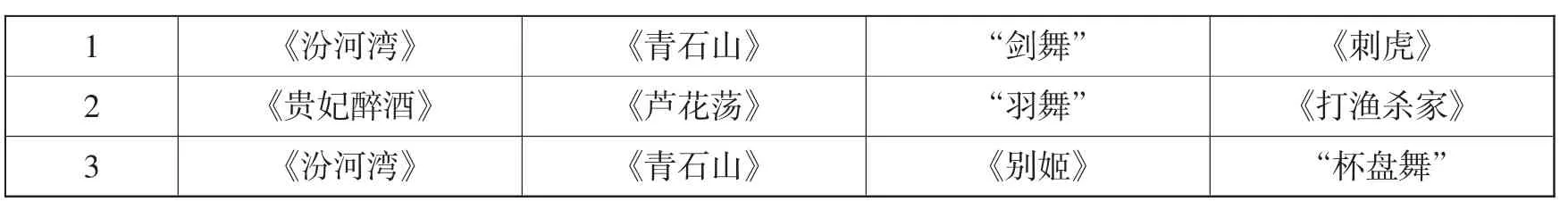

张彭春凭借着自身对中外戏剧的了解和丰富的艺术实践,于1930年和1935年先后作为总导演和随团顾问,陪同梅兰芳赴美和访苏。齐如山在《梅兰芳游美记》中写道:“我把(按照张彭春的意见)选定的剧本,都按(张彭春规定的)这个时间(不超过两个小时)改编了一回,编完后,去请教张彭春君。张君说‘《刺虎》这出戏非演不可,因为它不仅演朝代的兴亡,并且贞娥(按,即梅兰芳演的费官人)脸上的神色,变化极多,就是不懂戏的人,看了也极容易明了。’……张君又说‘恐怕每晚得有四出才好,为的是变化观众眼光,使他们不至于感到厌倦,可是戏码一多,时候太久了,怎么好呢?能不能把梅君的各种舞抽出来,单演一场,时间不超过几分钟,客观的精神,就显得活动多了。’”在演出之前,张彭春会亲自登台用流利的英语讲解剧情;在演出间隙,他多次做了关于中国京剧的学术讲演,由便装的梅兰芳示范各种身段与唱腔。考虑到国外观众的需要,张彭春根据“一·多”的辩证戏剧观,对中国古典戏曲的演出剧目做了精心的选择和编排,戏单如下:

注:张彭春随梅剧团在旧金山时,应华侨的要求增加了《天女散花》和完整的《霸王别姬》。

从以上的戏单,可以看出张彭春对故事、化妆、穿戴、色彩等多样化的追求。此外,张彭春对舞台表演提出了很多建设性的意见和建议,他认为:“外国人对中国戏的要求,希望看到传统的东西,因此必须选择他们能够理解的故事。中国戏的表演手法唱、做、念、打,但这些都为剧情服务,外国人虽不懂中国语言,如表情动作做得好,可以使他们了解剧情。每次演出剧目要多样化,如同一桌菜肴具备不同的色、香、味,才能引人入胜。我主张以传统戏为主,武打古装戏作为片断,服装、化妆要搭配。帔、褶、蟒、靠、厚底鞋、长胡子、大头、贴片、彩鞋、花脸、净脸等要注意色彩图案的调和。”张彭春针对比较传统的、凝固的、过分摆弄程式的京剧舞台,最早提出了戏曲文本力求精练集中、减少纯交代性的场面、废除检场、不能为开打而开打等一系列改革建议,得到了梅兰芳的认可和采纳。梅兰芳一直说,“干话剧的朋友很少真正懂得京剧,可是P.C 张却是干京戏的大行家”。

张彭春在陪同梅兰芳访苏演出后,开始转向对中国传统“旧戏”的价值和“旧戏”的改良的关注。他说:“戏剧家能从现代实际生活里写出现代人生活的情绪以及向前的趋势的意念来的才是真正的写实主义的笔法。换言之,社会主义的写实主义就是倡导新社会建设的趋势,表现生活努力的意念。所以写实主义的剧本用新的形式固然好,若能表现这种新的趋势而用的只是旧方法也可容纳的。”所以他强调的重点并不在于戏剧表现的形式,而是戏剧表达的内容。不管是“新剧”还是“旧戏”都应当表现新生活、新趋势,要民族化。所以张彭春一再强调他对于戏剧的希冀,就是去表现人心理的态势,运用心理描写的方式去表现新的趋势。在《中国的新剧与旧戏》中,张彭春还强调:“近年来让人们已经将注意力集中于研究这古老的艺术,看看这日臻完美的表演技巧中是否有可能有些值得分析和重新评价的东西。虽然旧戏中可能有些观念不再适应时代要求了,但是在舞台上,在精彩的演出中,仍可发现有益和启发性的因素。这些因素不仅对中国的新剧有好处,而且对世界其他地区的现代戏剧也有好处。”张彭春试图从中国传统戏剧中寻找有益的价值。

张彭春学贯中西,在中西方文化交织的背景下展开其戏剧活动。他于对现实的观照和对自我表现的探索中,结合中国传统艺术精神形成了关于戏剧导演问题的理性认知,同时形成其对戏剧本质的探索。从“新”与“旧”的戏剧美学新视野入手来探讨张彭春包容开放的导演观的觉醒,通过将张彭春与同时代戏剧家做横向的对比,分析他在中国戏剧从古典形态向现代形态转变的历史语境中,如何超越“文明新戏”的局限,率先带领南开新剧团完成戏剧的现代性转变;同时,考察在对古典戏剧的继承中张彭春又是怎样超越同代知识分子的局限性,认识到中国传统戏曲的重要性,并在跨越中西文化的交流中发挥积极作用等,都是值得进一步研究的课题。