杨宇静译

文化研究

论手指与物:开场白

[美]Briankle G.Chang(张正平)著

杨宇静译

内容提要:眼睛为我们带来一个形象化的世界,而手和手指不像眼睛,它们使我们直接接触世界万物。手和手指直接接触万物,同时也感觉到它们自身正在被接触,手和手指是我们的第一媒介。但是,它们一直处于当下状态——即,一直在随时待命——它们也是我们最新的媒介。本文把这一观察作为起点,始终贯穿“手指的”概念。本文把建立德国媒介理论的几个特征看作一个独特的研究项目。这一项目论证:第一,人工制品如何“变成”了媒介;第二,这一“变成媒介”怎样在具体操作上系统化,并且它怎样和一个与手指通道一致的方式被研究,通过这一手指通道,媒介以其所是的面目出现了。希望这一讨论阐明为何以及在何种程度上,德国媒介理论能够被理解为“后阐释学的”。

考古学批判手指全球主义电视

主持人语:不同于一般性的媒介文化研究,本期刊发的两篇论文都是从人与自然的哲学问题角度思考现代社会媒介与人的生活的幽深意义。与Mr.Br i ank l e G.Chang微信语音的时候,我邀请他给本刊撰文,他慷慨地把两位德国学者关于现代媒介技术反思的论文给了我,并以中文在本刊首发;而他自己的这一篇文章因为篇幅和主题的原因,也以中文首发的形式刊于这一期。如果说手和语言是所谓人类的本质,那么现代媒介手的意义的消解,隐含了人对控制世界的感觉日益理性化或者说非肉身化。阿多诺认为,理性让人类可以在经过合理程序的审定之后冷静屠杀他人,而手的消失,在何种意义上改造了我们的体验呢?胡继华教授延展了德里达词与物的命题,试图用审美的激情赋予文字书写一种肉身经验的拯救意义。本雅明说,理念可以让语言趋向于象征。而这个象征世界的坍塌和高度技术化媒介的意义胀满,或者已经成为人类的世界逐渐非人化的幽径?(周志强)

自从我的上一张卡片以后,打字机不能用了……写作完全不能被看到。你不妨想想看!!

——弗里德里希·尼采,1882年3月17日的信件

打字机是一团无形的云……通过它,存在与人之间的关系被转变。

——海德格尔《巴门尼德》

……轻松获得,可以说,要多少手指就有多少。

——卡尔·菲利普·埃马努埃尔·巴赫《论键盘乐器演奏艺术的真谛》,1753

在我居住的小城的中心,有一个矮小的商店,它看上去和周围的环境格格不入。夹在两个受欢迎的餐馆之间,这个店面卑微地缩在它两边那两个看上去结构更繁盛的店面几乎一英尺之后。商店的里面总是光线昏暗,它似乎厌倦了花钱在外面挂一个塑料横幅,一个招牌拘谨地写着,销售及服务的产品包括打字机、电脑,诸如此类(见Photo 1)。在阳光明媚的营业日,路人能无意中看到前窗外放着一个破烂的售货架,它的上面放着一个老式雷明顿打字机,很明显想吸引每一个人停下来并走进去(见Photo 2)。三十年来,阿默斯特打字机和电脑使它一直保持大门敞开,在商店存在期间,几乎没有发生过让人难忘的变化,像一个古老的雷明顿打字机那样顽强。对于一些像我这样认为赫敏打字机(Hemingwrite)是一个真正有用的(重新)发明的人来说,这个店面看上去既令人舒服又立马让人不安,因为它一直展示着一片世界,在其中,手工操作和手指操作之间的连续性就在手边,可以看得见、摸得着。我听说,主人能够修理任何电脑问题。并且他出售油墨盒。

每一次经过这个商店,我都停下来,从前窗看进去,在这条街上难得有东西引起我的好奇。如果由于着迷和被吸引而观看,观看总是不知不觉、出乎意料的,什么样的吸引力使其可见呢?尽管我很清楚我所看的或许只是在我们周围许多所谓的有用的东西终究过时的一个实例,是什么一次又一次吸引我看呢?如此被吸引,我或者其他像我一样的人看什么呢?或者希望看到什么?我不是目光特别敏锐,却盯着这些损坏的电话、陈旧的打字机、缠在一起的电线、粘糊糊的键盘、已经褪了色的商店招牌、生锈了的收银机等等——所有的看上去更像是废弃物,更适合放在囤积者的地下室或阁楼上——我禁不住想,它们不像是真实出售的东西,而是为自己收集的,即为了讲述一段它们怎么样以这种方式被堆积在这里的故事。准确地说,是堆积在玻璃窗户后面,因为它们一旦来到这里就停止了工作,这些看起来像垃圾一样的东西——所有都是不能生物降解的,因此幸存下来目击自己变成废弃物——被赋予了一种新的生命、再一次生命,或者说来世的生命,这新的生命在人行道边它们的新办公室里,证明了比它们之前确定的实用性更多的价值和意义。以这种方式幸存下来,它们(再次)出现,不再是作为被这个商店主人可能由于只有他自己才知道的原因而保存下来的单纯的废弃物或垃圾,而是作为装点门面的人工制品,具体表达了已经在它们身上留下痕迹的来来往往的历史。的确,它们不仅仅是相关的或偶然并列在一起的,而是被明确地放在一起,所形成的可以称作是特色档案馆,各种东西的收藏室(Kunstkammer),它们能被看作属于收藏室以及在收藏室中他们所属背后的故事是征候性地耐人寻味的。

看的当下看到的不止一个东西;看到每一样东西呈现的一面,同时我们所看到的正是它们集体呈现的一面。通过商店的窗户观看,我所看到的不仅仅是展览出的堆积在一起的所有东西呈现的情景,而且我也清楚看到它们共同产生了一个效果,这效果是它们中的单独一个所不能产生的,这一效果所实现的并不是对它们使用或价值的传达,而是它们被迫的然而简单的并列。(可能有必要附加几句,我看所有这些小玩意儿——来自不久以前各种各样的交流工具,从玻璃后面为了吸引我的注意力而角逐,它们都成功了——或者说,当它们一个挨一个紧紧堆在一起的时候,它们的出现不仅仅是为了彼此观看或说话;而且,犹如它们共同展示出的生气,它们似乎也回头看,并且开始和我这样一个感兴趣的旁观者说话,或者和任何一个“活跃在此”的人说话,让人回忆起阿比·瓦尔堡(AbyWarburg)敏锐的描述。①Philippe-Alain Michaud,Aby Warburg and the Image in Motion,trans.,Sophie Hawkes,New York:Zone Books,2004,p.325.的确,如果过去的东西能够跟我们说话,它们从我们也曾所在的那个过去而来,这些我们过去常常去拿去接触的东西,当我们现在停下来再次看它们的时候,它们可能大声说出了一切。)

因此,被迫并置堆积在一起,尽管只是暂时的,它们共同创造了一幅画面,就像之前所说的,这些物品不再仅仅被看作是从我们不知道的什么地方偶然放置到一起的令人好奇的“碎片”;而是邀请旁观者把它们看作是一个更的大图景的“细节”,作为从一个丢失的或缺席的但是仍旧可以辨识的整体中切下来(de-taillier)的部分——作为示范的部分(exempla),这也就是说,能够把我们的回忆和感觉联系到它们身上,联系到一个有时间和地点的故事上,这故事快速消退但并没有完全消失,这一故事在此又出现了,现在促进人再度深刻感觉到。正如激活的部分从它们创作的田园诗中回到旁观者的凝视中,这些细节,用我们今天很少有人不知道的一个表达,是“形象的星丛化”——一闪而过的景象,好像激活了一束“过去希望的火花”,部分代表整体而复活,这一整体是旁观者在“静止的辩证法”中仍然朦胧记得并感觉着的(我赶紧补充,虽然没有引起“危险时刻”,几乎不带来原始的痕迹)。①很多人都写了关于瓦尔特·本雅明的“意象”思想及其与政治、历史、文学、神学之间的关系的文章,把这一思想描绘成具有超现实主义、达达主义或立体派的特征,没有说很多。关于我在此对这一思想的引用,我简单重复一下得到广泛认可的观点:本雅明在意象的性质方面把意象看作文字(Schrift)而不是表现。对于他来说,意象是一个“充满相似性的星座”(?hnlichkeitskonstellation),在其中“过去(das Gewesene)和现在瞬间(blitzhaft)聚集起来形成一个星座”。见Walter Benjamin,“On The Theory of Knowledge,Theory of Progress,”trans.,Leigh Hafrey and Richard Sieburth,in Gary Smith ed.,Benjamin:Philosophy,History,Aesthetics,Chicago,University of Chicago Press,1989,pp.38-83。很明显,本雅明所用的思想—意象(Denkbild)位于他关于形象思维(Bilddenken)的作品的核心。“时间和空间的奇妙编制”,这个画面非常类似于一个立体派的抽象拼贴画,一幅“有力的画面”,正如跟随并超越本雅明的卡尔·爱因斯坦(Carl Einstein)称呼它为,在一个结构体中,原本不是为了向公众展示而在当下被重新展示出来的东西中——仿照分解与合成同步的最基础的立体派方法——有反响的正在形成的物体。作为一个直接的结果,它们不再被“看作确定且永恒的强化——作为‘静物’——而是被看作变化的合奏中的‘重音’”②Georges Didi-Hubermann,“Picture=Rupture:Visual Experience,Form and Symptom Accord ing to Carl Einstein,”trans.,C.F.B.Miller,Papers of Surrealism:The Use-Value of Documents,No.7,2007,p.7.。自然中的辩证在于,独立自主的和无决断力的、主题的和多元的、稳定的和短暂的、动态的和僵化的都同时存在,这一画面——称它为“危险的水晶”——确立了一个无意中看到的瞬间的统一,把时间的标点编织成一个闪亮的固体,正如任何离子结构分解地下深处的矿物,所有沉默的力量都对在当下背景之下呈现出可见的化石物体的形成负责;进而,基于它们未来的完美晶体,它展示了一幅它们的命运即将呈现的画面。因此,眼前的画面是一段历史,是作为历史和话语的画面,一副就地的历史画面,它“瞬间的安排”转移了目光,正如我一样,它可能像会意的点头一样转向我们关于书写或打字的共享的记忆,曾经它是彼此交流的共同工具,现在只适合放在一个二手商店的窗下作为装饰。

我常常怀疑阿默斯特打字机和电脑还能在生意里存在多久。或许这个问题的答案就在附近或者正盯着我们。环顾四周,在一个所谓的“打字机和电脑”商店的地方,人们可能会吃惊地发现在这成堆的展示物中,很少有打字机和电脑,更多的是旧式电话、缆绳、饱经风霜的痕迹、晶体管收音机、放古董的架子。如此多交流的线索,如此多来自过去通往过去的通道,人们如果去听的话,发现有如此多来自不同的方向而进入不同的方向的噪音,全部都汇集在这个小屋子里。很难对这刺耳的音调背后的信息进行解码,正如约翰·奥斯汀(J.L.Austin)在另一篇文章中称赞的:“它似乎不阻止为我们当下想要的目的画一条线。”③J.L.Austin,How to do Thingswith Words,Cambridge,MA:Harvard University Press,1962,p.114.这条刚好准备被画的线是这样的一条线:从打字机一直延伸到今天的电脑——这条线贯穿了在这个商店驻足观看的每一个人,在这条线上这个商店本身只是一个点,从这条线上穿越古今的媒介从它们自己的未来返回了。

一

人类自身用手(Hand)举止(handelt),手以及语词(μνθοζ,λοχζ)是人类的的本质特征。只有人类这样的生物才“有”语词,才能够且必须“有”“手”(the Hand)。——海德格尔《巴门尼德》

过往在我们身后,过往的画面可能从后面回望我们。正如现实——由于电子技术比以往更甚——表现为虚拟,以至于我们可能会看到所谓的古老媒介在我们意想不到的地点和时间作为画面回来了,以至于过去的现实能够重新被清楚认出和看到。把各种各样书写工具放在看得见的地方就好像讲述了好多点串成的媒介的历史线,我们能够更好地掌握一个特殊的恒量——可以称为深度时间核(deep-time core)——通过追问在这个商店所展示的画面中到底看到了什么,而发现贯穿现代交流技术变化形式的恒量。如果所看到的不只是表面上清晰可见之物;如果在每一个东西中看到的总是能够带来超越实际视野所见的东西;简单地说,如果观看能凸显出背景之上的手指,手指使组织这一画面的东西一个接一个变得模糊,人们在这一画面中无法不看到的东西是什么呢?这就提出了一个问题,在这一画面中什么是如此明白可见、极其清晰的,以至于人们易于忽略或者对其视而不见?

如果没有看到键盘,人们就不能说看到了一台打字机,当人们看到电脑的时候也能够看到键盘(至少现在和不久的未来是这样)。同时,由于键盘是一个人造设备,一个机械的方式用以减轻钢笔或铅笔书写的人工(manu?lis)劳动,看到键盘能直接看到手(manu)和手指(digitus),这意味着一个延伸,执行它的时候,使用者的书写行为成了“打字”。因此看到打字机也就看到了手和它的手指:一个直接的书写中的手指的景象比以下事实更确切:如果不考虑真实的肤色,当人们看到手背,人们同时也就看到了手掌,进而看到了手臂和身体。在这个例子中没有涉及媒介,没有什么存在于两者之间,甚至不存在眨眼的一瞬。就像触摸一样,视力不会推断;它直接抵达它所看到的所指物。

正如一个人看到阿默斯特打字机和电脑——可能正是这个最初吸引我望向窗户——人们看到了手指时代的缩影,看到了在我们继续前进的科技媒介世界中的一个定格,在这个世界上我们在日常生活中对媒介设备的广泛使用和依赖与手指的运动、拨号、打字、键入、发短信、轻敲、点击密不可分。这其中的每一个似乎都能使我们想起一个特定的媒介设备,电话、打字机、数据终端机、智能手机、平板电脑,这些设备比一个出身卑微的铅笔或其他原始的书写工具更容易。我们不应该忘记,书写的时候这些工具也是用手操作。商店画面支配着“看我”,看到了我在上文中所提到的手指的景象,这实际上是把手和手指看作现代交流工具不可简化的核心成员(heart-cor),看作接触所有媒介的原始媒介,因此,最初我们所想的仅仅能够通过心灵感应、催眠术、魔术来实现,现在这些通过接触键盘或触屏很容易实现。

手接触物,物总是并且已经在那儿了。但是相对于手来说,只有手同样在那儿的时候物才在那儿;物的在场以及手的在场对于彼此和这个世界来说是同等原始的(在这个世界中,它们被创造并发现自己)。手接触它所触及的每一种东西,接触每一次接触,接触它自己的接触,的确,手是最初的也是最后的媒介,它优先于记忆,优先于思考,把四面八方的物带入生命的近旁。海德格尔说,手与语言共同是人类的本质特征。所以这不只是因为在人类本质上世俗性的时候“语词”和“肉体”必须并存,也是因为正是通过手的工作作为原始的技艺人类才能够通过发现其在地球上的位置而首先成为自身而存在,人类中的谁第一次亲自证明了自己的存在,用一个什么东西把自己固定在某处,即“在技术上使其形象化”。①Bernard Stiegler,Time and Technics,1:The Fault of Epimetheus,trans.Richard Beardsworth and George Collins,Stanford,CA,Stanford University Press,1998,p.141.在这个意义上人类和世界是相同的,因为它们相互从属,正如海德格尔明确说出的,在这个意义上人类是不可逃避的(一种)在时存有,手的工作就是产生世界,也是世界产生的,对此它必然是在意(care)的。对于人类来说,存在就是用手照管物,就是成为手工的。所有的劳动本质上都是手指的劳动。人类学从根本上是手指科学。毕竟,当夜空中的星星能给我们指引观念的时候,我们仍然需要手指去指出它们,画一条线;当爱上一个人的时候,她的形象一直出现在你的脑海里,你仍然需要一只手用一个笔在洞穴的墙上去描绘出她脸的轮廓,或者在保存下她的画面之前心不在焉地用手指敲击遮板。把这一思想更进一步,当“社会网”能够捕捉每一个人、每一个物,并把他们放进一个人的手中的时候,如果人们不用手指去获取它,那么它既不是有用的也完全不是“社会的”。如果——正如海德格尔所写的——“人类没‘有’手,但是手掌握人类的本质”,如果——正如尼采所写的——“我们的书写工具也影响到我们的思想”,那么我们的手指将掌握着它对人类来说意味着什么以及思想如同什么的关键,或许正如海德格尔所想象的,它超出了画面世界的时代。从而想一想打字机、电脑、遥控器、触摸屏,诸如此类,意识到它们的使用是多么宽广、深远地穿越了时间长河,当衡量所谓的“媒介效果”时,我们最好密切关注我们的手所发挥的作用,以此我们讨论物的手指规律,从而从险境中脱离。

二

谁做了这事?——没有,哪一个名字之下的哪一个人——但是什么系统,既不是人也不是名字,并且对它自己做了什么修改,在什么情况下,它暂时远离其本身?——保尔·瓦雷里(Paul Valéry)

对媒介的思考只能始于媒介物之中。正如柏拉图质疑演讲的诱惑力,抨击诡辩家,因为他把荷马时代抛在脑后,在一个识字和相对理性的世界中写作;正如尼采和海德格尔能谈及打字机和机械书写,他们所用的方法也是在书写广泛机械化以后;同样,我现在能写关于打字机以及诸如此类的作品,也只是因为知道了怎样谈论手写板,它的文字信息处理能力现在已经被认为是理所当然。对于书写工具的写作能被书写工具实现这一简单事实迅速导向了这一认识:对于书写的写作和所写之物必然把写作带回使其可能的物质条件下,带回生产写作话语的书写技术的持续性中。把这一思想更深一步,在这个意义上,铭文的接替者——被许多人充分阐明,像马歇尔·麦克卢汉、克劳德·香农、米歇尔·塞尔(Michel Serres)、约翰·凯奇(John Cage)以及许多其他人——在这个过程中不得不留下它们自己的轮廓痕迹,即媒介在讯息中不可避免地清晰可辨,被作为“噪音”、功能障碍或事故而显露出来,尽管在传播的过程中总是陷入困境,关于媒介的话语立刻成为媒介的前提和承诺,也作为关键行为的目标突出出来。②关于“承诺”和“前提”思想如何与交流概念相关的讨论,见Briankle G.Chang,“Of‘This’Communication,”in Philosophy of Communication,eds.,by Briankle G.Chang and Garnet C.Butchart,Cambridge,MA,MITPress,2012,pp.3-32.正是在这一承诺的基础上——在相同的例子中,说话的前提否认所说讯息免于传输媒介——人们才能批评性地谈论媒介,以这种方式谈论,人们所说的实际上也被媒介的能动过程所折射,这一能动过程首先使话语成为可能。①关于媒介和讯息的相互影响在文学和现代艺术领域得到了广泛的研究。比如,见Craig Dworkin,No Medium,Cambridge,MA,MIT Press,2013.一个批判性反思的对象——在这个例子中是媒介——以及论证规则正在积极建立,把我们带回到之前提到的观点中——任何媒介的理论和批评始于媒介物中,尤其是那些靠近手的媒介物。

循着这一观点,让我们回到海德格尔以及他的话上,“打字机是一团无形的云”,云预示着恶劣的天气,装饰着蓝天。看到云也就看到了风和大气,也就使周围的苍穹变得可见。也就是通过它所给的缥缈的迹象看到了自然的热情。云有所预示;它们的形状和颜色就像脸一样会说话。就像我们说话一样,它们是索引的符号。海德格尔说“打字机是一团无形的云”,因此他不会也不可能否认打字机的社会文化意义以及它们对个人和整个社会的影响。尽管他的立场是明显反对工业机械化,反对盲目地信仰现代社会的进步性,但他的目标不在于轻视一个有用的书写工具,因为他把它比作一种气象,这种气象来去匆匆。伴随着打字机的发明,“字迹变成了印刷文字,笔法消失了”,“活字被‘排版’,排版变成了‘印刷’”,因此机械的胜利宣称普遍的文字变化技术在历史上第一次开始席卷文化。②Martin Heidegger,Parmenides,trans.,Andre Schuwer and Richard Rojcewicz,Bloomington,IN,Indiana University Press,1992,p.80.根据海德格尔,处于危险境地的恰恰是手和书写的现代关系(被打字机改变了的),也就是和语词的现代关系,也就是和存在的无蔽(unconcealedness)的现代关系。③Martin Heidegger,Parmenides,trans.,Andre Schuwer and Richard Rojcewicz,Bloomington,IN,Indiana University Press,1992,p.81.海德格尔认为,“在打字机上”,“机器登场了,即,技术登场了,这些技术因司空见惯而被忽略,因此它和书写、语词、人类的本质特征是一种无形的关系”④Martin Heidegger,Parmenides,trans.,Andre Schuwer and Richard Rojcewicz,Bloomington,IN,Indiana University Press,1992,p.81.。无形(Signless),“展示出的自己不是其本质”,“打字机遮蔽了书写和笔迹的本质”,取消了“人类手的本质地位,如果人类没有经历这种取消,也就不会认知到它已经改变了存在与本质的关系。现代人‘用’打字机和‘指令’(diktiert)来书写……‘成为’一个机器,这不是偶然的。书写的‘历史’是加剧语词破坏的一个主要原因。后者不再用手书写的方式(独特的手的技艺)而是以它所释放的机械力的方式来来往往”。⑤Martin Heidegger,Parmenides,trans.,Andre Schuwer and Richard Rojcewicz,Bloomington,IN,Indiana University Press,1992,p.80.粗体形式是我加的。打字机被机械时代的力量驱动,它悄无声息地帮助加强和传播它的均化效应(leveling effects),打字机重新定义了人类和世界的关系,因此也是和它自己本质的关系,这一重新定义是通过用金属棒取代手,通过用机械力取代人工或手指劳动,更确切地说是通过把手指放到键盘上,“打印”和“按压”,而不是“写”。比“影响我们的思想”更强烈、更险恶,打字机取代了人类,成为言说和书写的本质存在。通过把人类“独特的技艺”肉身转变为“机械”,把手指变为精加工的金属零件,从而使人类无家可归。现在,人类,作为打字者,如果不是像昆虫、树或者石头那样“缺乏世界的”(poor in world)或者“没有世界的”(withoutworld),也已经迷失了,迷失了自我,迷失了语词。⑥众所周知,海德格尔贬低动物和人的关系。他认为,石头是无世界的(worldless),人类是“形成世界的”(world-forming),动物是“贫困在世的”(poor in world)或“没有世界的”(withoutworld)。正如在《形而上学的基本概念》中所表达的,海德格尔对于动物的观点,已经成了最近许多评论文章的主题,最显著的是乔治·阿甘本和雅克·德里达。例如,见Giorgio Agamben,The Open,trans.,Kevin Attell,Stanford,CA,Stanford University Press,2002,and Jacques Derrida,The Animal That Therefor IAm,trans.,David Wills,New York,Fordham University Press,2004.

当人们最初开始打字的时候,手是笨拙的,手指是混乱的(如果学会怎样打字是成长中非常自然的一部分,是一个有意义的、难忘的经历,那么想象一下第一次用一双筷子吃灌汤包的状况吧。)终于,手和手指融入键盘,所有的运动部分,金属和肉体,开始融为一体而工作。当人们继续练习的时候,身体和机器几乎消失,静静地逐渐消失,积极地变成了人们要求的他者,变成了当场正在发生的事,即“打字”。当“打字”——在打字机发明以前是闻所未闻甚至不可想象的一种行为——变成了打字者的第二天性,以及社会上的每一个人的潜在第二天性的时候,我们能确定这一非人性的写作工具已经进入了文化和历史并方兴未艾,它已经把自己稳稳嵌入了它的使用者的手指运动中,使用者对它的依赖证明了这一工具存在的有用性和不可或缺。正如所有的劳动从根本上都是体力劳动,所有的工作本质上都是手工一样,所有人类最近以来的生产活动都是手指劳动,如果说很少有什么东西对我们的生活是必不可少的,那么在今天手指运动的帮助就是其中之一。

打字机是一团无形的云,遮蔽“在不可见性之中”,在其中手指和键盘、身体和机器消失了,因为在协调一致的光环之下,彼此都已经消失或减弱成了对方。实际上,打字机(已经抑制和取代了手写)刚刚变成人类的延伸,人类(当他书写的时候就打字)就被变成了这一延伸的延伸,主体似乎变成了“数字信息处理的原型”指令。①Fridrich Kittler,Gramophone,Film,Typewriter,trans.,Geoffrey Winthrop-Young and Michael Wutz,Stanford,C. A.,Stanford University Press,1999,p.253.

工具是人造的,为了制造者的工作而制造出来,但是在这种情况下,正如在每一种其他的情况下一样,使用者在工具为他服务之前必须为了拥有这一工具而工作,使用者最终成了他所使用工具的结果,一个产品的产品,为了工具的工具,一个假肢的假肢。对手指的引导和训练也是这样,打字者属于打字机,且为打字机工作,就像打字机也属于他,且为他工作,例如汽车和司机之间也是如此。在这种情况下,人和机器彼此告发(inform):一方面前者变成了一个很好的“工作者”,他的身体遵照机器的精确,成为“习惯”;另一方面,由于习惯形成,一个基本的“培养技术”保持了工具的流通,现在物质的和必须的附属物在他们手指的习惯中,成了人类使用者的生产性存在。②关于对文化技术简洁的描述,Geoffrey Winthrop-Young关于Bernhard Siegert的评论是很好的:“像Bernhard这样的理论家们,当他们说Kulturtechniken时,想到的是操作序列,包括行动者、物、实践,它们共同建立文化实践。这些操作之外的存在,我们倾向于把其看作文化的基础。行动者变成主体,物变成客体,实践被看作或者是指向一个预先决定的目标的认真谨慎的计划的发出,或者是基本人类特征的自然结果。”见他的“More Things in Theory than Heaven and Earth are Dreaming of.”A Conversation with Geroffrey Winthrop-Young by MelleKromhout and Peter McMurray,December 14,2014. Digitalpassage.wordpress.com。尽管打字机像云一样是无形的,它产生的影响的确深远广泛,它留在我们日常活动中的痕迹是清晰的——或许就像之前说的,太常见而被忽略了——尤其是在我们当下手指繁茂的日常生活中,在我们的许多工作完成之前,字母键被习惯性敲击。

打字机使世界手指化了,就像键盘所做的那样,它把世界重塑成了一个五彩缤纷的、广袤的领域。正是在这个世界上,人们遇到一个地方,比如阿默斯特打字机和电脑所在的那个商店,在这个商店中我们(作为后古腾堡媒介消费者)仍然能访问、搜寻物资,它窗下的展览反映出的不仅仅是我们作为顾客(在工作和生活中经常打字)的想象,而且是手指的习惯,这一习惯现在或许比“第二天性”更加自然。在这儿它值得我回想起,“习惯”源于拉丁语habitus的过去分词,除了亚里士多德所说的hexis(习惯)的意思,还有“拥有或持有”(habére)的意思。拥有习惯就是拥有一个世界;栖息的这个世界就是居住于其中并和它产生联系——一个居住的关系已经使这一联系成为固有的,并且使这个世界成为人们自己的。这一联系比记忆更古老,因此超越了记忆,这一联系第一次向我们展示这个世界,这一联系通过这一展示,使世界熟悉,亲密,适于居住——这一联系从一开始就是使我们要去接触这个世界(to touch the world),而不是正在接触它(without touching it),不是不得不接触它(withouthaving to touch it),不知道我们已经接触了它,它也接触了我们(without knowing thatwe have already touched it and itus)。由于这一联系,这个世界作为一个“内表”(inward appearance)而出现,它已经被据为己有,人类已经独有地扎根于其上,已经不可能再和它绝交了。因此,拥有习惯不仅表明身体是劳动和生存的原始场所,它也通过给身体物质的证明(这一物质证明实际上最初已经存在了)而使它快乐。再一次,拥有习惯就是拥有世界;就是拥有一个人类已经拥有了的世界;就是在任何东西能被拥有之前,去拥有且持有这一拥有。

接触物,并且感觉到它自己正在被接触,手——还有相关的手指习惯——因此能被看作最原始的媒介:它们是媒介,因为它们居于两个物(人类和世界)之间,介于一个和另一个之间;它们是原始的不仅仅因为没有任何媒介比它们更便利更古老,而且因为没有任何东西居于其中,它们没有动机,它们是它们自己的动机,或者我们能说它们除了自己的活动不被任何东西引起。手是第一;手指是第一。任何东西都在它们之后而来。

最初的或最原始的是非衍生的。就其本身而论,它抵制——或许不需要——变化,及时使它自己平静,保持不变。由此看来,窗户里展示的阿默斯特打字机和电脑似乎上演了——就像刚才提到的——一场能被称为我们手指时代的“原始场景”,在这个场景中,“手的路线”,我们的手指习惯,被展示为媒介进化中活跃的恒量,一个恒量表明一些重复性的、自动性的东西,因为它是天生的,不仅仅是始终存在的,而且也是贯穿各种媒介形式积极生产且持续性的。①人们可以自由推测打字和用钢琴弹奏自由爵士的相似性,正如David Sudnow在Ways of the Hand中讨论的(Cambridge,M.A.,MIT Press,1983)。手指的持续性,我们的手指超越各种工具所具有的广泛传播力的持续性,向我们呈现了以下任务:通过贯穿媒介在历史中各种各样的重复,揭露我们体验媒介的“实际的条件”。我用短语“实际的条件”,而不是“可能的条件”,因为——不像康德的批判范式,康德的范式假定认识的基本问题为“对客体认识的同意”(the agreement of knowledge with its object),我们对客体的呈现和体验一切的条件之间的同意——在上述的事件中,所要求的是像“手指的考古学”一样的东西。一个确定的生物考古学始于以下认知:所有的媒介都是手的媒介,手既在媒介之内又在媒介之外,因为每一个都伸出并触及另一个。这一生物考古学的目的在于发现什么是所谓的媒介历史的和物质的先验,借此我们对媒体的体验被塑造,也转而塑造人为的机器。②Immanuel Kant,“The Idea of a Transcendental Logic,”Critique of Pure Reason,Cambridge,Cambridge University Press,1999,A 58,B 82.换句话说,任务就是展示怎样以及在何种程度上我们最便利的器官手支持并仿效先前对世界的建造,展示一个经常且已经媒介化了的环境,在这一环境中近在手边的物转而被每一个使用媒介的生命、人类和机器俘获并遗弃了。

为了快速理解怎样以及在哪种意义上手在文化生产中作为一个永恒的媒介物,它工作的结果怎样被用到考古学的观察上,这里有一个贴切的例子:让我们简略地利用米歇尔·福柯一个众所周知的研究,一个独特的书写实践(档案)和观看行为(凝视)之间的对立,现代性和现代主义之间的对立。③考古学通往媒介的一个很好的例子见Cornelia Vismann,Files:Law and Media Technology,trans.,Geoffrey Winthrop-Young,Stanford,C.A.,Stanford University Press,2008。在《临床医学的诞生》中,福柯生动描述了这一对立,他讲述医学自由凝视书面知识档案,表明:当书写介入医学实践领域的时候,古代医学中医生和病人之间的直接关系开始衰落。福柯说:“在它成为知识(专业知识)的语料库之前,药物是人类和它自己的普遍关系……当书写和保密被引入的时候,也就是说这一知识浓缩于一个特权群体,在凝视和言语(Parole)之间既没有障碍也没有限制的直接关系分离了,这时衰落就开始了:所知道的不再告诉别人,一旦经过了知识的神秘化才投入实际使用。”①Michel Foucault,The Birth of the Clinic,trans.,Alan Shridan,New York,Vintage Books,1978,p.55.Emphasesmine.论点继续,随着书写的引入,视觉变成了档案功能,无拘无束的凝视的直接性被阻断了——更确切地说,是融合进形式和内容之中了——被归档机制阻断了,人们不应该忘记,归档机制本质上是人工的。换句话说,不仅书写的现代技术把身体(the body)从人(the person)中分离了出来,而且基于这一分离,它也把身体重新组合为一个现代医学凝视的客体,把它变成了一个书面的形象,一个登记在案的身体,不再为公众所有,包括病人自己,这也是神秘和深奥的开始。当言语和诊断不再需要基于经验和直接感知的时候,当之前在病人床边“看和知之间的平衡”不再需要保护的时候,当病人的身体再一次说话但只是在档案实践的范围内说话的时候,书写占据了临床的开端。《临床医学的诞生》的确是“关于空间,关于语言,关于死亡;关于观看的行为——凝视”,这是福柯一开始就宣称的,因为临床医学正是这样的一个空间,在那里身体和眼睛被书写分离,然后又在书写上联合,由此前者活在纸上,再通过“知识的神秘化”说话。②关于比较的历史原因,值得一提的是,体力劳动和生产性的、和谐的社会之间的重要关系没有被中国古代的皇帝和政府官员遗忘,正如一些历史文献所反映的,比如创作于公元前81年的《盐铁论》。反映了中国历史上技术发展、道德经济、政治与身体规训之间的关系,Francesca Bray认为:“对于帝国后期的官员来说,农业和纺织业是象征性的一对,是结合在一起的男性与女性的‘恰当的’工作。从这个角度来看,耕与织共同构成了一个特定社会秩序的道德和物质基础;它们是由主体生产的技术和物质产品。”(Francesca Bray,“Toward a Critical History of Non-Western Technology,”in China and Historical Imperialism:Genealogy of Sinological Knowledge,eds.,Timothy Brook and Gregory Blue,Cambridge,Cambridge University Press,1999,p.168)

像福柯的许多其他作品一样,《临床医学的诞生》使以下事实很清楚:考古学最好地证明了其自身的价值,因为它追踪在采取了最后可见的形式之前、在被捕捉为“事实”被系统化为一个历史知识的客体之前,什么是关键性的问题;考古学,和寻找过去隐藏的意义明显不同,它开始于并结束于来自(from)物的思考和用(with)物思考,而不是关于(about)物的思考;因此,看得见的结果是接合点,在这些接合点上各种实践在社会场域中纵横交错,比如人工制品,作为可以看得见的结果,是生产它们的各种巧妙办法等多种因素接合而成。对一个考古学家来说,一张空白的纸所意味的不少于一张写满字的纸,除了意义似乎是缺席的之外。继续下去,读意义的缺席,读出究竟什么吸引了人们的注意力(正如考古学家应该做的那样)就是遵循了福柯所谓的“外缘性”原则。就像他所写的:“不要挖掘话语隐藏的核心,不要挖掘其中显示的思想和意义的核心;而是从话语本身、话语的呈现和话语的规律性出发……我们应该寻找它存在的外在条件,寻找什么导致了这一可能性系列的结果并固定了它的界限。”③Michel Foucault,“Discourse on Language”in The Archaeology of Knowledge,trans.,A.M.Sheridan Smith,New York,Harper&Row,1972,p.229,emphasesmine.如果考古学从物中思考并且用物思考,那么这一思考必须使它自己远离思想和意义,以便尽可能靠近“可能性系列”,在“可能性系列”中意义或知识作为系列的非知识的后验结果而出现。

读福柯讲的临床医学诞生的故事,我不得不在我的脑海里重放了一直记着的几个场景的录像,在这些场景中手和手指忙于执行任务,这些任务几乎不会被认为是手指的,但是如果没有它们这任务几乎不会实现。正如在一个剪辑古怪的电影中,脑海里的场景从医生的办公室切走了,在医生的办公室里我的拜访总是始于一个医师的手指,手指草草翻阅几页纸,纸上的笔迹只有她能看懂。场景切换到了台湾农村的一个庙宇,当我是一个孩子的时候,我在那里观看了一个道教的法师伸出他右手的手指放到一个生病邻居的手腕上,庄严地把脉,同时抬起他的另一个手放到空气中去获取在空中飞舞的神灵的万灵药,这个神灵只有他能够感觉到接触到看到;这个场景又向前切换到一个我大学校园里的现代实验室,在那里我看到一个同事熟练使用他的食指在一个金属盒子上移动一个小控制杆,一个屏幕上就呈现了一个人类心脏的3-D影像,他用手指轻轻拨动连接到显示屏上的轨迹球,把这个影像变成了一个清晰的点(我的同事在屏幕影像上展示的魔术可能是尼古拉斯·杜普博士(Dr.NicolaesTulp)的人工的超凡技术制造的现代静态视觉的典范——通过解剖一个死人的肢体实现,这个肢体是在1632年的冬天被伦布朗[Rembrandt]艺术的手描绘过的)。通过这三个例子我们看到手和手指的移动所做的工作在某种程度上对于任务是必需的,这很少在操作中被注意到。更多地显现为被它所接触的客体移动而不是移动它的客体,手以某种方式在每一种东西之前移动。既是主动的也是被动的,手和手指是面向对象的,接触一个东西的同时也感觉到它自己被接触;用这种方式,它们在手指进化史上作为一个恒量处于客观状态,在这个过程中,书写和记录技术——就像福柯生动描述的那样——取代了直观感觉成为医疗知识的所在和信息来源被接触,转而却被随后的技术取代,这些技术发明被“领会真理”的逻辑驱动,似乎是对直接感觉的回归或复制。转过头来再看看阿默斯特打字机和电脑,我开始意识到窗前的这一画面只不过是对一个更大的画面的一瞥;它的杂乱无章的——也就是散乱的、无目的的——外表泄露了一个膨胀的、扩大的手指网络,在那里古代的法师、现代的医师以及像我自己这样的旁观者都陷入其中,最后当我们看着这一场景(人们正在看着其中的物)的时候,它也在看着我们。

三

听到所言之意后,所说之言即被遗忘。——雅克·拉康《即,昏厥》(L’étourdit,Scilicit,4,1973:5-52)

发现语言本身是有趣的人不同于只认为语言中的意思有趣的人。

——弗里德里希·尼采,《语言的碎片》(Fragments sur le langage[note de travail pour Homère et la philoloieclassique]),1971.

在《留声机,电影,打字机》的结尾,弗里德里希·基特勒(Friedrich Kittler)写道:“媒介的好运是对它们硬件的否定”,表明物的意义经过各种各样的渠道传递给我们是抽象化过程,物从这些渠道中抽出来变成在真实的时空中对它们物质化身和寄托物的压抑。①Kittler,Gramophone,Film,Typewriter,p.221.基特勒的观点最初想要提醒读者传播渠道的重要性,因为一般而言,交流体系的不可简化的基础应该更进一步被应用于媒介。因为当基础设施消失在它们所做的工作中,很自然地隐藏在它们所提供的设备后面时,媒介(热的或冷的,软的或硬的,液体的或固体的)似乎只是消失在它们的运行中了(我们称之为中介)。就像海德格尔的工具,总是且已经近在手边,在工具使用者“关心”他的环境时完全被漠视了,只有当它不能如其所料运行的时候才会变成当下的存在;也像拉康的“语言的事实”,由于语言的表演性而常被忘记,媒介也根据立即取消本质和有效的自我消除本质而存在。如果媒介实现了一切——如果不实现的话,除了无用的东西它们什么也不是——这种实现总是且已经是来自他者且为了他者,没有他者它们不能够存在。媒介在每一个事件中传播,正在传播,消失;在消失的过程中它们实现了自己。

媒介似乎消失了,消失成它们是的那样或者应该是的那样,证实了媒介的自我消除。然而,同时媒介完全的自我消除也证实了媒介的坚持和给定的指令,如果没有这些,这一自我消除将不会实现。正如它们在场景后面自然而然表现出的一样,媒介同时静静坚守它们自身免疫的透明,既是主动的也是被动的透明,借此它们维持自己缺席的在场,如此,无论传播什么,它们都能成功放出光芒。媒介这一众所周知的隐形——通常也是中介的事实和本质——不仅再一次提醒我们对于媒介的反思不可避免地始于其中,同时也使其更清楚:任何一种通往媒体的方法最好都通过直面这一事实、认知这一本质而开始。这就意味着人们不是以思考关于媒体说了什么或者媒体说的是什么为开始(即内容和讯息),而是依照媒介的影响强度,它们在历史上建构使用者、我们和环境之间的关系的特定作用,人们不应该忘记这在很大程度上且持续被我们的媒介依赖习惯而塑造。把语用学(X能做什么)放在本体论(X是什么)之上——即,关注形成而不是关注形成了什么——这一思维描绘了物的外形,因为这一思维是在物之中形成的,这样做不是通过记述档案建立起的文化逻辑所支配的(正如它通常是的那样)知识积累,不是通过自然中非知识的各种力量的汇集,而是通过追踪“物和秩序存在方式上的”悄悄的转变,这一存在方式生产、分配、控制知识和经验。①Michel Foucault,The Order of Things,New York,Vintage Books,1973,p.28.在时间和空间的坐标内追踪发生了,追踪当媒介来临并实现自己时出现了什么,媒介的来去在个体经验中怎样变得不易察觉,对于个体来说这些媒介就像他的习惯很难改变一样不可或缺。然后,这将判定某人的工作是考古的,就像考古学家所做的那样,人们通过揭露媒介的逻各斯而努力发掘媒介的arché、源头,在此基础上,出于相同的理由,把清楚明白的连续性和媒介命运的裂变呈现为它们遗忘了的arché的物质结果。

过去几十年,在所有代表性的媒介研究范式中,德国媒介理论代表了一个独特的传统。它没有像这个领域中的许多作品那样,把它的起点看作普遍公认的媒介表现形式,比如说电视新闻、肥皂剧、音乐视频、科幻片,并且把它们当成“文本”解读。更确切地说,它把媒介形成和相关实践放在了努力的中心,同时批判性地密切关注这一事实:任何一种对媒介的反思都不能脱离它发生的条件以及它因此作为调查研究而出现时的条件。②我承认,“德国媒介理论”的标签是十分模糊的,因为它不能在一个清楚的界限内包括所有的作品,使这些作品最大程度上共享“家族相似性”。然而,考虑到先例,我希望无论如何暂时采纳它。对文学的快速审视,见the special issue on“New German Media Theory,”ed.,Eva Horn,Grey Room,29,Fall 2009 and the special issue on“Cultural Techniques,”eds.,GeoffreyWinthrop-Young,IlinaIurascu,an JussiParikka,Theory,Culture&Society,30,6,Nov.2013。对于那些人——他们一直困于“文本分析”的吵闹和喧嚣中,在一个所谓“媒介研究”的领域在关于“媒介”的思考中消耗能量和智慧——这一思想学派不仅作为一股新鲜空气到来,而且对于媒介快速降低到文本和讯息提供了受人欢迎的矫正。这一降低奇怪地忽略了一个简单的事实,“讯息”和“媒介”是两个不同的东西——前者不是也不能成为后者的“属性”——这亟待重新宣布“媒介”的正确的观念,应该从其自己的角度思考。

基特勒特别强调:“媒介决定我们的处境。”③Kittler,Gramophone,Typewriter,Film,p.xxxix.媒介毫无疑问决定我们的处境,但是相反的情况依旧正确。另外,因为媒介决定我们的处境,这也转而决定它们自己,媒介也决定它们自己被认为成是怎样的。于是,思考媒介——是德国媒介理论始终坚持的——也就是根据媒介自己指定的原则思考,思考随着时间而变化的重复的形式和功能,这些形式和功能共同或单独构成了参照系,借此这一思考继续前进。以这种方式理解,媒介断然和讯息分离了,作为方法论上不同的研究对象而独立存在。另外,通过排除或丢弃“价值”“意义”“意识”和“意义建构”——如果没有这些,媒介研究中的“作品中心论”将不会像它曾经那样流行和自然——有可能看到怎样以及为什么媒介(据此从易于遮蔽和侵吞它们的讯息中释放出来)在历史中的每一个时刻都是一个书写系统(Aufschreibesysteme)的功能,书写系统是一个符号或书写体系,在任何人能写或说之前一直都在那里,使始终存在的接替网络成为可能,如果没有这些,文化和历史将不会是我们所知道的那样。①Friedrich Kittler,Discourse Networks 1800/1900,trans.,Michael Metteer with Chris Cullens,Stanford,CA,Stanford University Press,1992.关于基特勒在这本书中语言的微妙、用词的选择,一个有帮助的讨论,可参见本书的序(David E. Wellbery’s“Foreword:Post-Hermeneutic Criticism,”p.vii-xxxiii)。正是这个体系、这个世界以及它的历史,是德国媒介理论试图恢复和描绘的。正是在这一世界、这一历史中的物第一次变成了媒介,在这其中媒介-物在功能上或工具主义方面才被理解。自始至终,德国媒介理论认真观看世界和它的历史,更好地理解其中的媒介,一直都明白它着眼什么也回顾什么。对这一传统中的理论家来说,重要的和吸引人的不是平常的媒介景观,平常的媒介景观很少有还未被涉及的,但是在媒介世界中回飞棒、X射线、灯泡、电报、手机、网络这些媒介不比笔、钥匙、桥、Theo Jensen的海滩生物更多或更少,因此也不比它们更有趣或无趣。这是一个这样的世界,在其中事件和现象——字母表、海上贸易、丝绸之路的发明;书籍生产扩大,公民服务出现,现代图书馆、博物馆、大学组建起来,国际邮政服务出现,太空计划发展起来,军事的、工业、娱乐的综合设施形成并扩大——一个滚动到另一个之上,形成一个庞大的科技文化网,一个多媒体的混搭网站;不考虑个人的目的和历史的原因,可以说混搭网站在很大程度上塑造并规定着我们怎样作为规则的生灵居住在地球上。不要忘记,这也是一个这样的世界,在其中《书写系统1800/1900》(Aufschreibesysteme1800/1900)这本书能被写出来,被有益地阅读,因为它展示了,在每一个媒介后面——比如一个打字机、一个停车标志、一个塔罗牌、一个遥控飞机、一个电力输送网——都有一个书写程序,在每一个程序中人们能发现一个可以用图表示的媒介,在意义和价值上演之前所有这些都在书写情景上。我们能说,德国媒介理论始于媒介理论和批评领域停止产生意义的时候,也就是说,它在这个领域开始把“意义产生”看作历史上偶发的、具体环境限定中的现象或实践,一般来说存在于文化和技术的进化中。②Wellbery,“Post-Hermeneutical Criticism,”p.iv.

德国媒介理论被认为是“后阐释学的”或者“后结构主义的”,这很恰当。③Wellbery,“Post-Hermeneutical Criticism,”pp.i-xxii.把后结构主义思想表达成“匿名的知识”,把它变成一个知识生产“操作设备”或者是“硬件”总是有争议的,正如一个评论家所评论的,它建立了“后阐释学批评的一个积极的研究项目”,这一建立是通过“从后结构主义思想不同的详尽阐述中抽出一个共同的认识论体系”实现的。④Wellbery,“Post-Hermeneutical Criticism,”pp.ii-iv.然而,不是复述这一特征背后的观念,而是让它能够突出两个主题,尽管这两个主题一直推迟融合,它们将帮助展示:德国媒介理论(作为一个独特的知识项目)的连贯性,以及这一项目持续的相关性和意义。这将在未来的研究中变得越来越明显,其观点能被更好地理解。

1.变成媒介

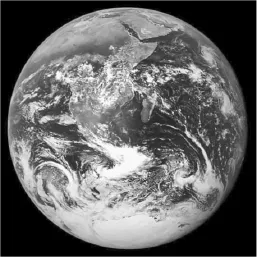

最初,并不是所有的物都是媒介,但是最后一些物变成了媒介。在这一转变过程中,在任何一种转变被观察到之前,它们也不转变(un-become),即通过保持在它们特有的位置上,或者像之前说的,通过消失进它们的结果中,而变得司空见惯。另外,正是由于这一不变,它们再次出现在自己的真相中,形成了一个确定的形式、一个自我定义,追根溯源,即一个功能的功能、它们的存在理由和起源。要举例说明这一观点,那就想想电视,一个现代媒介,或者说一个最卓越的现代媒介。电视望向远处,由于它,我们也确实看得更远。然而,和之前的视觉设备和流程相比——例如望远镜、航空摄影、电影摄影——这些设备也使观看者看到了远处的东西(用之前不可能的各种方式),最终电视成功实现了“远距离观看”的概念,之前望远观看的方式无论在它们发明的时候是多么引人关注,都没有实现这一概念。这在不远的过去最标志性的电视事件中能看到,那时1968年阿波罗8号把电视送往太空,在卫星传播的帮助下,向地球发回了著名的地出,一个图像:在无尽的黑暗中地球在月球的前景上(见Photo 3)。这个图像上的景象以另一种不同的方式再次被看到,即蓝色玻璃球(这是1972年12月7日阿波罗17号的全体船员拍下的)以及一系列其他相关的图像,这给了我们的世界一个单一的意义,“一个世界”,即由图像呈现出来的一个星球——地球,无家可归地漂浮在不知道什么地方的中间(见Photo 4)。

地出和蓝色玻璃球不仅仅是美丽的图像,它们逼真地表现了位于我们脚下通常没被我们注意到的什么东西;它们是海德格尔所称的“无家可归的人类”在电视上的证据。“不久前我看到月球上拍的地球的照片时,我是震惊的,我们完全不需要原子弹——人类已经无家可归了,人类今天生活的地方不再是地球之上”,海德格尔在1966年这样告诉一个会面者,这时只在之前由月球轨道器1号拍摄的地出图像发出一个月之后。①Martin Heidegger,“‘Only a God Can Save Us’:The Spiegel Interview(1966),”trans.,William J.Richardson,S.J.in Thomas Sheehan,ed.,Heidegger:The Man and the Thinker,Chicago,Precedent Publishing,1981,p.56.历史上第一次,世界以及我们居于其中能够通过“一个球体”的图像被看到,这个球体是许许多多个中的一个,在这个球体中人类可以远程想象他的栖居即是在某处也是在别处,从而驱逐或根除了自己。再想到几年前登录月球的那次真实播报,这些电视的图像确实把电视的真相带回了家,据此电视本身被理解为:它们不仅给地面上的观众一个宇宙飞船上的相机拍下的“不知来自何处”的景象,它们也通过这一迄今不可能的视角,把这些观众放在前所未有的视觉结构中,借此他们能看到他们自己正在从远处观看(他们自己),即从一个他们以前没去过未来可能也不会去但是当下此时此地真实可感的地方。的确,看地出和蓝色玻璃球的观众比伽利略(他在研究中通过望远镜看月球,可能会把自己想象为被望远镜带到的某个地方看月球)或詹姆士·华莱士·布莱克(James Wallace Black)(从他的热气球上向下看波士顿的大街,想象他自己在大街上行走或者甚至回头看自己在拍照)或者甚至宇航员本身更是太空旅行者。舒舒服服坐在家里,看他们自己正在去某地的途中,这个地方只有卫星电视能使他们靠近,观众变成了既是远程视觉的主体又是客体,实现这个要经由一个景象,这景象就像在地球和月球之间飞行一样漂浮着。看到太空相机所看到的每一种东西,同时相机也代表他们观看,观众必然是非中心化的、被取代的,或者就像海德格尔说的那样是“无家可归的”。②在电视上看与被看是不可分割的,这是一个被许多艺术家所研究了的观念,比如Trevor Paglen和Ted Molczan。讨论他们众所周知的项目,The Other Night Sky,其中观众被邀请看Keyhole卫星在南美上空走弧线,Paglen认为:“真相就像夜空中的一点光亮,能被任何人用望远镜看到。”但是在这个例子中,真相是什么呢?真相是只有望远镜指向夜空时才出现的东西吗?或许什么都不是,只是证实了在电视上看和被看实际上是一个行为,看的同时,看本身作为回报也被看,总之,看是相对的看。当人们认识到Keyhole卫星设计出来“向下看地球而不是太空”的时候,这一点变得更清楚了。Paglen提到的这一真相,与其说是什么对观众是可视的,不如说是远距离可视化的逻辑;见Amanda Happé,“A Night Sky of Mystery and Wonder,”Torontoist,August17,2009,at1:00 PM。关于手指可视化主权的讨论,The Other Night Sky尝试回应,但最后也仍是其同谋,见Tung-HuiHu,A Prehistory of the Cloud,Cambridge,MA:MITPress,2015,esp.,Chpt.4.他们的观点被远程呈现强化,在远程呈现中他们能看到地球在巨大的其他星球之间像一个玻璃球一样漂浮着,置身无边的幽深的黑暗中。康德,不走出家门的世界主义者,他兴高采烈地说:“地球的球形表面联合起了它之上的所有地方”,然而远程观众所经历的比康德在他的地缘政治思想中所想象的更极端、更不可思议。①Immanuel Kant,Metaphysics of Morals,trans.and ed.,Mary Gregor,Cambridge,Cambridge University Press,1997. 6:262,p.50.这一景象在观众和被观看的场面之间跳来跳去,前者能够观看甚至回望他们自己,屏幕上每一个景象能在天和地之间往复,观众迅速对此习惯了(即远程观看把看本身变成了看的同时也是被看),最后但并非最不重要的是,这一远程观看不被看作我们正常视力的人工延伸,而是变成了个人日常生活很自然的一部分,电视得出了自己的结论,它的逻辑被观众实现了,电视通过图像吸引并指导观众,这些图像在远程呈现中是即时的、真实的。

在着陆月球的现场直播中,被看作迈出了实际性的一步,超出“有权访问”,而期待居住在月球的荒漠上,早些时候各种看待地球的方法——康德富有启发性的观点把地球想象为globusterraqueus,卡尔·施密特(Carl Schmitt)在改写海洋权力时把地球想象为nomos,翻译成了至今依然老套地谈论着的地球村,许多观点从中溢出——都是在过去的事物中产生的。②同上。见Carl Schimtt,The Nomos of the Earth in the International Law of Jus PublicumEuropaeum,trans.,J.L.Ulmen,Candor,NY,Telos Press Publishing,2006.For a discussion on Kant,Schmitt,and geo-political thinking,see Peter Szendy,Kant inthe Land of Extraterrestrials,New York,Fordham University Press,2013.在一段时间中,世界变成了电视中的世界,电视为我们画出习性的边界,世界主义迅速变成了一种全球化,不必惊讶,今天的世界是一个统一的世界这一单调的观点只是对现在所说的全球化的一个重复,这个观念所说的是一个全球性的媒介,它所说的和电视上的同样多或同样少,盘旋在空中,看地球上的一切。

当电视第一次出现的时候,它还不是今天这样的媒介。当它恰如其分地和同步技术结合的时候,同步技术帮助它实现了实时转播,它变成了“电视”,它再次出现,呈现出当下的形式,这一形式被认为是反对一个世界,这个世界是它帮助塑造的,在这个世界中它的存在被看作理所当然,它的内容很容易耗尽,其影响有持久稳定的生命力。如果“远程技术的本质作用是要使共同在场剥离或免于它的共同定位条件”,正是电视给它的观众名副其实的和别人一起的共同在场体验,结果,重新组合了当代视觉文化“主体间性的结构”。③Grégoire Chamayou,A Theory of the Drone,New York,The New Press,2015,p.251,254.共同的常识始终存在于未被察觉到的存在中,电视成了我们这个时代一个无人匹敌的媒介、引人入胜的以太。20世纪电视装置的终端把这个世界变成了电视的世界,把我们变成电视观众,每一个人都理解别人,因为我们和别人都被电视播出了,并将在电视不间断的变化中继续播出;电视生成了(becomes),我们也生成了。

2.媒介与其现状

谈及媒介的生成也就是意识到,当媒介的概念保持一致、稳定、独立于历史的时候,媒介的范畴随着时间而变化。也就是意识到媒介发展的节奏不符合它精心编排的我们对它的体验,媒介的时间不同于我们的时间。但这也就是意识到,除了认识到物的历史本质陷入一连串的事件以及可能的延迟效应中,媒介的生成发生的条件在很大程度上必定是媒介自己造成的。④我不是想要把“深度时间”(deep time)观念看作已经在媒介研究之中或之外的文献中大量使用。我只是想要突出这一事实:“媒介”在名义上归属于物和客体,这和环境的功能结合在一起,在环境中这些客体被发现,交流的潜概念帮助区别出其中确定的客体,把它们称为媒介。比如,几乎没有人会把鞋、灭火器、货物集装箱、钥匙或门看作媒介,除非我们被暗示这样做。比如,见Bernhard Siegert,“Doors:On the Materiality of the Symbolic Full Access,”Grey Room,Spring 2012,No. 47,pp.6-23.既然是这样,任何一个媒介理论都必须问的问题是,怎样以及为什么媒介的变化呈现了其所是的方式,媒介怎样形成以及被形成是以这种方式而不是那种。这一问题的任务正是批判的经典项目:提供已知的事实如何可能,以这个问题为开端,继续下去,揭露已知事实的所谓的“可能性条件”是什么,以及在那些条件所设定的范围内我们对它的认识。然而,由于已知事实的条件没有给出,而是属于对已知事实的反映,即,相比于只是被给定的或直接给出自己的,已知事实的可能性条件是另外一种情形,即“经验主义的”,康德的知识体系中所举例的这一批判性的项目恰恰是“先验的”——一个基本的项目,其中“先验的”和“经验的”出现在一个句子中,严格说来人们期望了解的后者只有在完全理解前者的条件下才是正当合理的。

既然是批判性的,哲学不能把“它本来就是如此作为答案,而是要有寻找研究起点的态度”①Vincent Descombes,Objects of All Sorts,trans.,Lorna Scott-Fox and Jeremy Harding,Chicago,University of Chicago Press,1986,p.103.。一般来说批判性哲学所说的也在德国媒介理论的例子中出现了。然而,德国媒介理论家不是向前寻找理性之光照亮知识的领域,考虑到康德对19世纪自然科学的依赖(确切地说是牛顿物理学),作为知识模型,这是一个最初由理性照亮的领域,因此现在陷入了循环论证的危险中,德国媒介理论家,从来都不是执着于系统化认知的理想主义者,也不是热衷于感觉材料的经验主义者,他们把注意力投入人工制品和物质层面,在这之上这些物品在实践的起起落落和使用者变化的习惯中掩饰或揭露它们自己,最后形成了被认为是媒介历史的可读的路径。媒介学者注意到了媒介和讯息之间的区别、形式和内容之间的区别、硬件和软件之间的区别,尽管偶尔有一个被另一个污染的可能性,物的稳定性超过了概念,这并不令人吃惊,因为正是前者决定了后者的表达方式,为了以持久的形式维护这些表达方式提供了必须的方法,如果没有这些,它们的身份将是不可能的,也将不会讨论它们在何种情况下意味着什么。毕竟,就像书写在实践中需要一个极小的尖头物,至少是一个手指和一个易刻的表面,就像打字需要打字工具,适合它的切割好的纸张,手指敲击键盘(更不必说,所有的物要恰在其位,在此之前这种身体的行为能被看作是书写或打字,而不是被看作行为上的奇迹或事故),在这个意义上,所有的媒介都是技术物,其外形必须依赖物质,确切地说依赖物质的、母体的基底。基底是沉默的、显而易见的,这一事实不能掩盖讯息,就像乔治·斯坦纳(George Steiner)在不同的语境中所说的:“避雷针必须放在地上,甚至最抽象的推理思想也必须扎根于现实、实体的物。”②George Steiner,The Idea of Europe,New York,The Overlook Press,2015,pp.33-34.

把媒介看作“扎根于现实、实体的物”就是回想起作为物它们原本的所在;就是不仅仅把它们看作物体网中的一个点或节点,而且看作维持整体生存的活跃参与者,在整体中媒介被发现且通过其沟通而索引。相反,把人工制品看作潜在的媒介参与者,就像手指接触键盘也触及了一个不断扩大的手指链,这就把所谓的“媒介群岛”带入人们的视野,“媒介群岛”即在历史的大地上留下深度时间技术文化变迁痕迹的庞大表面。在表面之上,技术对象(在它们自己之间互相影响,被人类的接触激活)和人类使用者总是且已经分离了机器,彼此向相反的方向推或拉,在这一过程中最终确定了“媒介”:或老或新,或外露或收敛,它们讲述在时间、空间中捕获的故事,它们也界定并且更改。媒介群岛自己没有讲出媒介形成的全部真相,但是它第一次划定了媒介形成的区域。划定这一区域将使媒介的真相为人所知。

德国媒介理论可谓是“考古的”,它以“媒介考古”的名义渐渐为人熟知,因为在过去的数十年它成功输入到英语圈。抛开命名和翻译的问题,让我们再一次把“考古”思想作为一个引子引入最后的评述,我希望德国媒介理论所做的承诺一直在视野中。然而,在不同的背景中继续下去,考古学如果没有目的的引导它将什么都不是,最终只是一个对起源(arché)的研究。同时,任何一种这样的研究都暗示了,正在被研究的一定已经失去了,只能在它留下的痕迹中被认知,考古学必须在当下与过去之间上下求索:必须在当下的引导下沿着痕迹进入过去,因此才能理解当下怎样以它的痕迹所表明的方式追随着现在已经失去的起源。德国媒介理论是考古学的,因为它跟随着这一原则,因为它追踪过去和当下,在媒介或被遗忘了或还没有形成之处追踪。这套方法随着认知继续下去,媒介的身份和概念,以及对于起源的研究都能在媒介多种因素决定的形成中得到理解,媒介考古学家的任务是重建这一形成过程,揭露其原来的位置,这就是考古学的方法。最终,尽管有名字所形成的印象和为人所知的档案学,但人们在媒介考古学中所发现的,不单单是过去导向的法医运动,专注于展示“过去真实发生之事”,反而它应该是由当下的关注和改变的力量而引导和突出的一个项目。然后,用这个方法所揭露的不是媒介的过去,而是在具体形成过程中可见的生成;不是依年代顺序对媒介进行排列,把它解释为一个原型的逐次迭代,而是此时此地对媒介埋藏的过去的挖掘;也就是说,不是基于媒介是否超越了经验或者超越了它当时的世界来评判媒介存在的可能的条件,而是基于媒介被忽视了的“实际条件”,据此,从我们现在所在之处看来在当下或当代所出现的恰恰是最古老的或最原始的,反之亦然。

从这个角度来看,媒介以及它们建立的环境较为成功地把它们自己展示为一个完整的整体,包括人工制品、工具、它们的使用者(人类和非人类)、以及技术或程序,据此后者受缚于(或不受缚于)前者。媒介和它所包含的要素一起发展,媒介整体体现了一个引人注目的混合体(com pli cation),这是人们所遵循的考古学的外在规则,这能被展现或解释(ex pli cated)为互相联系的实践(pli,ply:勤奋地且定期地执行或工作,即实践),在其常规传播中,构成了我们的客观世界,一个沉淀下来、遗传下来的世界,在其中我们作为习性的生物和其他生物在物的媒介秩序中共存。正是通过关注这一客观世界,德国媒介理论维持了自己的“批判性”和“后阐释学的”含义,它对此的实现不仅仅因为它认识到自己的分析在于其对象的形成,而且因为它的实用主义者承诺把媒介看作物性(thingly)复合体,看作复杂的对象,这复杂的对象一度和考古翻译等量齐观。如果媒介真的决定我们的处境,那么它们的“实际条件”也真的决定这一处境,这一决定本身也是被决定的,因此也是被掌握的。媒介居于中间;这一居中,这一居中的真相,以及我们对这一真相的理解是它们自己居中的事实。这些事实构成了媒介考古工作的确切遗址。对于任何一个对探索这一遗址感兴趣的人来说,德国媒介理论都是他们所能找到的最好的引导。

当我坐在这里试着总结这篇文章的时候,我停下来看看我笔记本电脑的键盘,在它之上以及在它周围,我的手和手指来来回回。就像我在城里的电脑商店看到的打字机,在我手掌下的键盘不久将会成为过去之物,被一些可能不需要手指操作的东西代替。当这发生时,当书写工具致使手指或任何一种身体参与不需要时,书写将意味着什么呢?还能把书写工具称为工具吗,称为对一些东西或一些人而不是他们自己有用的东西?从这些问题看来,我禁不住看到了一系列更深远的问题,这些问题迫使我们超越打字机或者任何一种书写工具进行思考——在当下手指的时代,怀疑出现了,对我们过去常常用手指所做的每一件事情表示怀疑。的确,当世界是由编码书写,当“全球存在于我们的电脑之中”;当所有已经蒸发进空气的东西都能够再一次被媒介变成固体;当我们应该——正如基特勒所说的——“感谢我们的电脑,因为无论何时它都是夏天”;当机器已经变成认知的或智能的,甚至是元认知的或元智能的;当人类快速变成后人类,甚至是其他什么;当在所有这些之中,控制和命令几乎是不易觉察的,我们还能用我们的手指(我们用它首先接触世界,世界也通过它接触我们)做什么呢?①Gayatri Chakravorty Spivak,Death of a Discipline,New York,Columbia University Press,2003,p.72,74.Friedrich Kittler,“Lightning and Series—Event and Thunder,”Theory,Culture&Society,23,7-8,2006,p.74.现在和不久的将来,在物的媒介秩序的颤抖中,如果仍然有一个“我们”值得一提,我们怎样与我们自己保持联系呢?如果没有我们借此伸出手触及的物和我们的身体,在这个世界上我们在手指上被抛弃了,我们该如何继续下去呢?我继续敲论文,自己思忖并且说——就像年轻的巴赫(Bach)很久以前这样做的——“轻松获得,可以说是,要多少手指就有多少手指”。对于我来说,目前,我的手是我所知道的整个地球!

(Briankle G.Chang[张正平],美国马萨诸塞大学阿默斯特分校传播系教授;

杨宇静,南开大学文学院博士研究生)

Of Digits and Things:Opening Remarks

Written by Briankle G.Chang and Translated by Yang Yujing

Unlike our eyes,which bring us a world in images,our hands and fingers put us directly in touch with things in the world.Touching things directly,but also feeling themselves being touched at the same time,our hands and fingers are our firstmedium.But by remaining always contemporary--that is,always ready at hand—they are also our latestmedium.Taking this observation as a starting point and keeping the idea of“the digital”as a constant,this essay considers a few characteristics that establish Germanmedia theory as a distinct research project.It demonstrates,first,how artifacts“become”media and,second,how this“becoming media”can be formulated operationally and be studied in a manner consistent with the digital passages through which media appear as what they are.It is hoped that the discussion will shed some light on why and to what extent that German media theory can be understood as“post-hermeneutical.”

archaeology,critique,digital,globalism,television

Photo 1.Photo by Author

Photo 2.Photo by Author

Photo 3.Earthrise Photo:NASA

Photo 4.TheBlue Marble Photo:NASA.